热门问题

时间线

聊天

视角

突尼西亞人

突尼斯公民或居民 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

突尼西亞人是指以突尼斯阿拉伯語為母語的民族。大多數居住在突尼斯境內,少部分移民至其他國家,1956年3月20日,在殖民地獨立風潮之際,突尼斯贏得了獨立,受到此時期民族主義的思潮影響,生長或來自此地擁有共同語言和文化的人多稱作突尼西亞人。[3][4]

民族分布、人口與語言

突尼西亞人為突尼斯的主體民族,主要分布於突尼斯境內,占突尼斯境內90%以上人口。但此民族的分布地區相當廣,信仰猶太教的突尼西亞人,主要生活在突尼斯和以色列,而穆斯林突尼西亞人則分布在包括 突尼斯、法國、以色列、西班牙、加拿大、德國和利比亞等14個地區。[5]

突尼西亞人總人口數大約為 11,564,600人(2014年統計)突尼斯境內約有10,460,100人。由於突尼斯政府推動計劃生育,使人口增長率近年降至每年1%左右[6]

各國人數統計如下:

突尼斯語屬於閃含語系中的閃米特語族中閃米特語支的馬格里布阿拉伯語方言,與現代標準阿拉伯語相對;稱「Tunsi」,意即「突尼斯語」。一些突尼西亞人將突尼斯語視為源自阿拉伯語的一種方言,然而,它在語法、句法、發音、詞彙等諸多方面都與現代標準阿拉伯語語和古典阿拉伯語不同。突尼斯語,與其他馬格里布阿拉伯語方言一樣,多數詞彙是阿拉伯語,有着顯著的柏柏語底層,以及大量來自法語、土耳其語、意大利語、西班牙語的借詞,而越來越多的人(尤其是年輕人)將其視為一種獨立語言。[14]

地理環境

北部連續的高山山脈和丘陵地將突尼斯的糧食生產區與乾旱高原做分區,主要是亞特拉斯山脈東部的延伸;中部為階梯狀台地,多由西向東傾斜,台地以南多季節性鹽沼,可見鹽湖地形;東部為狹長的沿海平原;南部則為撒哈拉沙漠;河流向北流往地中海;而南部撒哈拉沙漠部分地區,有一些著名的綠洲有充足的水源適合人們生活。[15]

北部屬於地中海型氣候,中部是熱帶草原氣候,而南部則屬於熱帶沙漠氣候,境內突尼西亞人居住地大多乾燥少雨而時常處於缺水狀態。雨季主要在9月至5月之間,北部地區平均每年平均雨量約可達20英寸(500毫米),西北部的山峰在冬天可吸引更多的雨,甚至下雪。[16]

歷史沿革

由於歷史上受到許多文化相互影響和交流,造就現今的突尼西亞人是以阿拉伯語和伊斯蘭文化為主體,融合許多文化元素的民族。但據調查大多數說阿拉伯語的突尼西亞人幾乎都有柏柏人的血統。

原先生活在今日突尼斯地區的人是柏柏爾人,後來來自地中海東岸的腓尼基人建立了貿易據城迦太基,相傳腓尼基女王季多娜,為避其兄(當時塞浦路斯的統治者)揚言謀殺自己的丈夫,便乘船攜夫抵今突尼斯城址附近。後來在這裏建立了一座小城鎮,起名叫卡爾法根,即貿易據點迦太基城(該城建於公元前841年)的前身,不久,又在此城東南建起一座新城,稱"提尼斯",這就是最早的突尼斯名稱,後來成為此地城市、都城、國家、語言以及孕育出的民族名稱。

大約西元前九世紀後,許多不同的勢力進入和統治了該地點,有羅馬人、汪達爾人和拜占庭帝國的佔領,在羅馬共和國最後幾十年間,羅馬人在此發動了幾場著名的軍事戰爭。包括蓋烏斯·馬略在與努比亞國王朱古達之間的戰爭和三次布匿克戰爭。所533年,貝利撒留率領的東羅馬軍隊與入侵突尼斯的汪達爾人激戰,隨後汪達爾人軍隊逐步後退,迦太基陷落。534年,向東羅馬軍隊投降,汪達爾王國滅亡,突尼斯地區始獨立成為一個東羅馬行省。有這些藉戰爭和經商的外來入侵者都給予突尼斯地區的柏柏爾人一定的影響。[19]

自七世紀以來,突尼斯地區先後被納入法蒂瑪王朝和鄂圖曼帝國,此時傳入的阿拉伯語和伊斯蘭文化仍影響現今的突尼西亞人。突尼斯柏柏人保存了他們的語言和傳統的地區一般是最少受到外部影響的地區,這些地區從羅馬到奧斯曼帝國時期少受外來文化衝擊,不過這些地區也不是完全沒有受到外界的影響,尤其伊斯蘭教在突尼斯的普及。和撒哈拉沙漠地區影響此地的傳教和貿易,突尼斯地區柏柏爾人文化和語言相較於其他北非地區更不易保存,彷彿逐漸消逝於歷史的洪流中。[20]

1881年4月,法國軍隊從阿爾及利亞入侵突尼斯。5月,法軍強迫突尼斯貝伊穆罕默德三世·阿勒·薩迪克簽訂了《巴爾杜條約》,突尼斯從此淪為法國保護國。兩次世界大戰,突尼斯成為法國重要內的人力物力和軍力補給來源地。更享有國王尊號和至高無上的君權。在經歷1881年至1956年的法國殖民時期後,民族主義運動逐漸萌芽,突尼斯地區人們自認有着共同的宗教、信仰、文化、語言和地域的集體共識,1957年7月25日,以屬於突尼西亞人的共和國宣告成立,民族主義領袖哈比卜·布爾吉巴就任首屆總統,全民為尋求一個現代和獨立的突尼斯民族國家而努力。 2011年茉莉花革命後,更以經濟自由化、民主化和現代化為民族和國家的發展目標。[21]

社會、家庭與婚姻

早期傳統的突尼西亞人住在柏柏爾式半獨立農業農村,由地方氏族領導人統領部族的小型、 複合、 部落單位所組成。 在這種早期的村莊事務管理類似西方觀點的長老會議,相較於其他乾燥地區的游群部族,突尼西亞人有相對穩定的農業生活 。後來部落一起加入到腓尼基和伊斯蘭的大規模的軍隊,地方氏族漸成為大規模的軍事和農業組織,而也因不同時代的推演和統治者的改制,社會組織漸統合成酋邦、行省、王國和現代國家等不同組織樣貌。[22][23]

突尼西亞人的傳統和社會組織結構,在一定程度上是每個家庭都需要遵循舊的歷史模式。家庭成員不僅在自己的家庭中,並且在氏族和村莊部落中互相幫助。因此,家庭結構與組成總是以經濟利益為組織特徵,也以共同物質生產活動為基礎,按照一定的行為規範相互聯繫。傳統的大家庭受到外來文化影響,在現今都市地區,多為核心家庭。

在傳統農村地區的家庭中,仍多保有性別角色的分工模式:突尼斯男人是家庭的主角,為他的家庭提供必要的生活; 而突尼斯婦女的主要活動範圍是房子,婦女只要為家庭生活做出貢獻,就可以自由決定如何花錢賺錢。根據其性別,對兒童進行不同的對待。兒子在家庭中的行為相對自由,女兒們一直準備成家。[24][25][26]

突尼西亞人傳統的婚姻制度是以安排式婚姻(包辦婚姻)為主的一夫多妻制,其特點包括以權力、財富、男女地位、年齡、謙虛和童貞性格等影響力做為權衡標準。對傳統部落貴族來說,這種婚姻能確保後代擁有優勢血統。在理想的狀態下,兩方可能都已經認識對方和他們的親屬,並且來自類似的社會階層,所以,理想的合作夥伴在大多數情況下即是大家庭的成員,而表哥時常為突尼西亞人傳統婚姻的首選。突尼西亞人安排式婚姻(包辦婚姻)的主要動機是確保充分的合作夥伴聚在一起,社會背景相匹配,以維護大家庭的監督和管理與部落社會的穩定。現今突尼斯法律明文禁止此類強迫婚姻和一夫多妻制,但安排式婚姻(包辦婚姻)的觀念仍大大地影響突尼西亞人家庭,在現今,配偶漸漸有權拒絕與家庭所建議之人選的婚姻。但這樣一種婚姻的目標仍被視為是為家庭成員選擇適當的合作夥伴。[27]

突尼西亞人在齋戒月期間往往不會結婚,但在以後的幾個星期,婚禮比比皆是。突尼斯的婚禮通常被有三天的慶祝活動。在第一個晚上新娘和新郎分開,新娘和她的女性朋友和家人一起去澡堂。在第二個晚上,新娘裝飾著指甲花(手腳上的臨時紋身樣式)參加晚宴。第三天晚上,人們聚集在一起進行音樂,舞蹈,食物和慶祝活動。人們在音樂表演之間享用麵包,糖果,糕點和其他較小的食物。這一方面也缺乏酒精。也許是尊重許多傳統穆斯林。[28]

產業與生活

突尼西亞人的生產模式主要為第一級產業。

常在突尼斯湖和阿克克爾湖進行漁撈。金槍魚,沙丁魚和龍蝦為常見的魚貨。常常為傳統漁村家庭的主要收入來源,只隨着現代漁業經濟不確定和不穩定性,不再能保證未來的這種古老的生活方式。[31]

突尼斯地區的橡樹和松林提供軟木出口和本地人使用的柴火;礦產生產包括重晶石,粘土,石膏,鐵礦石,鉛,磷酸鹽岩,銀和鹽;另外,石油和天然氣等原料能帶動動能產業發展。[32]

突尼西亞人的食物非常辛辣。廣受歡迎的調味品和香料被廣泛用於突尼斯料理烹飪,突尼斯式烹飪常加入哈里莎,穀物,草藥等香料搭配食材和各種各樣的麵食。具有民族特色的哈里莎辣醬就有一個有趣的故事,[33]丈夫可以通過在準備食物時使用的辣椒量來判斷妻子的感情。如果食物變得平淡,那麼一個男人可能相信他的妻子不再愛他了。

Couscous或古斯米是突尼斯的民族風味菜,常搭配最好的蒸餾酒烹煮。用一種特殊的雙重鍋爐,稱為kiska:利用鍋子下半部分的大火將肉和蔬菜煮沸。和鍋子上半部分的孔,讓蒸汽通過該孔開始烹調放在該部分中的顆粒。這種方式烹飪的好處是,鍋內的穀物可以散發其風味,擺盤時,將主食堆放在盤中間,肉和蔬菜放在上面,然後朝盤內倒入醬汁,即完成了這道料理。

與其他民族的tajines(塔吉斯)不同,突尼西亞人的tajines通常是指一種由雞蛋和由各種蔬菜餡料所製成的「乳蛋餅」,就像烘烤蛋糕一樣,放入烤箱中烹製。

最受歡迎的海鮮料理是poisson complet,將魚油炸或烤好,搭配薯片和辛辣的tastira,以及稍微烤過且切碎的辣椒,番茄,洋蔥和一些大蒜,並打上一顆荷包蛋。

突尼西亞人的鐵藝發達,常用在家居裝飾上,鐵門上的鑲嵌裝飾成為文化特色,傳統的百葉窗塗成藍色,旨在美化家園,和保護居民的私隱,防止邪靈。而在突尼斯南部,Gafsa,Tozeur和Nefta的綠洲地區,和其他地區建築風格大有不同,多為洞穴住宅,這個住屋特點是為適應乾熱環境,此地的突尼西亞人住在裏面,能在沙漠或半沙漠地區的嚴酷氣候中防止中暑。

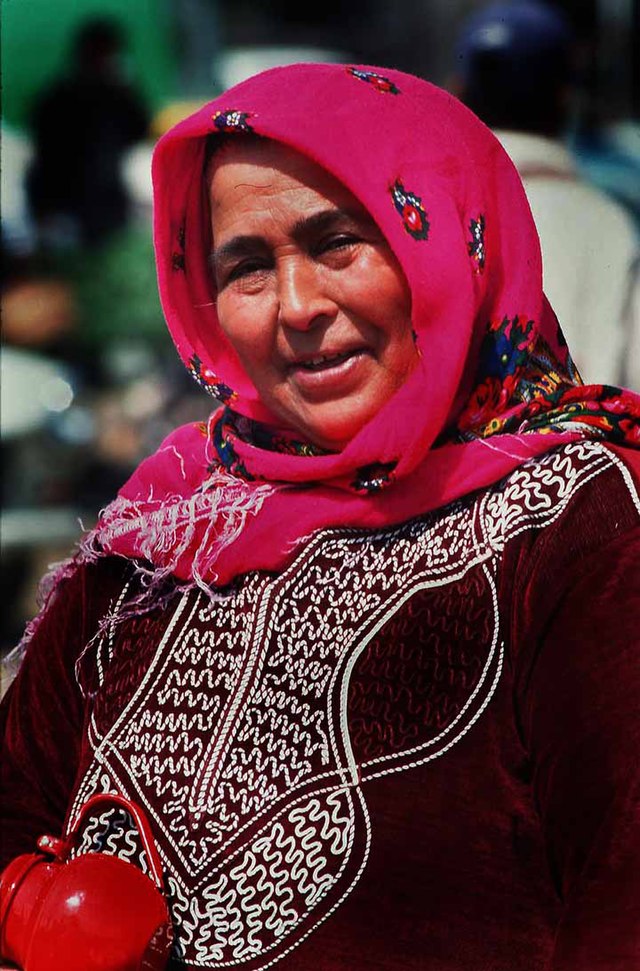

傳統特色的禮服大多只保留在婚禮和其他民族儀式上。jebba為男性最具代表性的衣服,一種覆蓋整個身體的寬大外套,夏天穿白色的jebba而冬天穿灰色的jebba,是一件無袖上衣,一個突尼斯男人若穿着襯衫,背心和寬鬆的褲子(這樣的服飾搭配稱為seroual)。表其地區或村莊特色。sefseri是突尼斯婦女的傳統服飾。為色彩鮮豔的連衣裙,通常帶有柏柏爾人的風格,由藍色或紅色的棉花製成,帶上數十甚至數百個黃金耳環,項鍊和其他飾物,女性通常服飾上都帶有大量的珠寶首飾,搭配頭巾和頭飾。男女在面料質量,顏色和裝飾品上大有不同,男士常配上自然色彩的皮革拖鞋,而女性通常是繡上棉花,金銀和花卉圖案。[34]

信仰與習俗

最初突尼斯的人們多是崇拜傳統柏柏神祇,直到七世紀,來自阿拉伯世界的政治壓力使當地的信仰轉變為伊斯蘭教。伊斯蘭化和阿拉伯化經歷一個漫長和複雜的過程,突尼斯伊斯蘭的政治、法律和文明體制才逐漸確立。

過去為傳統的多神信仰。其中最為著名的是阿菲利加女神,為地區的守護神[35]。根據史料,一世紀時,居住在此地的柏柏爾人,在古廟遺址中發現了身披象皮的女神塑像,被當地人推定即為阿菲利加女神

杜玆「國際撒哈拉節」又稱駱駝節。從一九六七年起,每年十二月底舉行,成為聖月結束後的第一個大型節慶。節慶典禮中,安排各種獨特的傳統比賽項目。例如:賽馬、賽駱駝、鬥駱駝,以及獵犬、獵兔競賽,[36]配合鼓笛和舞蹈表演、詩歌吟唱,熱鬧而有趣。

「托澤爾」是撒哈拉沙漠腹地的一大塊綠洲,舉辦一年一度的「綠洲節」。 節慶期間。街邊各式各樣的小販販賣各種傳統的食物,烤著甜絲絲的糖果最具特色,是當地百姓平日常吃的甜食。

文學與藝術

Ali Douagi的作品最受矚目,他曾寫過超過廣播劇、 超過 500首的詩歌和歌曲和近 15 冊劇本。而小說方面則由 Béchir Khraief獨領風騷,他帶給突尼斯小說在1930年代的新生命,並用突尼斯地區方言創作他第一部短篇小說。 民族文學作家包括Moncef Ghachem、 Hassan Ben Othmen 、Habib Selmi、Walid Soliman 和Mahmoud Messaadi. Messaad 皆主張將作品融合伊斯蘭元素和突尼斯民族特色的風格。 突尼西亞人的詩歌則隨着時代不斷創新, Abou el Kacem Chebbi 反對缺乏想像力和生命力的純阿拉伯文學。[37]

20 世紀突尼西亞人的法語文學從生活在突尼斯的法國裔,在巴黎創立了突尼斯法語文學社開始蓬勃發展。 今天,突尼斯的法語文學走出了屬於自己的一條路。其特色為多帶有悲觀情緒像Abdelwahab Meddeb、Tahar Bekri、Mustapha Tlili、Hélé Béji、Aymen Hacen 和Fawzi Mellah的作品,突尼西亞人的法語文學作家突破了模仿外國風格和流浪他鄉的主題,由回憶和民族代表文學取代。[38]

突尼西亞人的藝術以他們的馬賽克和陶器著稱。具特色的馬賽克藝術用來裝飾牆壁和拼接地板,經常使用各種形式和風格的幾何形狀來描寫一段故事或英雄事蹟。

突尼西亞人的音樂是文化融合的結果。受到了安達盧西亞民謠與土耳其、波斯和希臘音樂的影響。最具民族特色的古典音樂是Malouf。在突尼斯城市街道上多可見這種採用絲弦的樂器,烏德琴 和打擊樂 (darbuka)也很常見 ,在農村地區,它也可能伴隨着其他樂器演奏,比如 mezoued、 gasba 和嗩吶。[39][40]

1919 年,第一個在非洲大陸拍攝的長篇電影(五詛咒紳士) 多於突尼斯取景和製作。1924 年 Zohra導演創作第一部突尼西亞人本土電影[41](從迦太基的女孩)。 在 1966 年,突尼斯創辦了迦太基電影節,具有當地影業風格,成為阿拉伯地區地區型影業的表率。

突尼西亞人舞蹈的特點是多樣的形式,包括婚禮、 節日、 音樂會、 足球比賽等節慶活動,各有不同舞蹈。舞蹈反映了突尼西亞人性別階級現象。男性舞蹈經常伴隨着愛情歌曲,帶有誘惑、 吸引力和情慾生活樂趣的象徵意味,而努巴舞往往是雜技表演中不可或缺的一部分,也有反映宗教信仰的舞蹈,例如 Stambali,為榮耀西迪薩阿德的舞蹈,一位十六世紀來到突尼斯的蘇丹。[42][43]

因為伊斯蘭教禁止偶像崇拜,一直到法國統治時期,才有物象畫的誕生。二十世紀初, Amara DebbacheJellal、Ben Abdallah [44]和Ali Ben Salem將繪畫融合突尼斯穆斯林風格和表現主義。

現況

大多數突尼斯人必須學習使用和書寫阿拉伯語,他們在學校和家庭裏大多裏無法認知到傳統的柏柏語言,近年來,在有些地區進行傳統語言復振,在一些學校裏將傳統語言列為必修語言。逐漸將自己定義為「阿拉伯語和柏柏人的穆斯林民族」。

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads