热门问题

时间线

聊天

视角

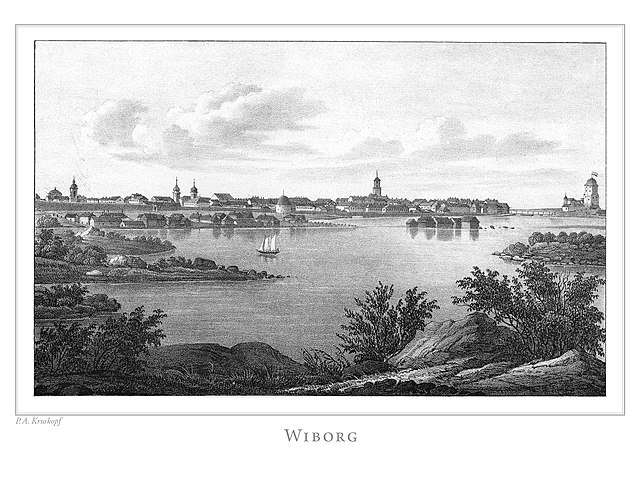

維堡 (俄羅斯)

俄罗斯城镇 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

維堡[1](俄語:Вы́борг,羅馬化:Vyborg [ˈvɨbərk];瑞典語:Viborg [ˈviːbɔrj]),或按芬蘭語名譯維普里(芬蘭語:Viipuri [ˈʋiːpuri]),是俄羅斯西北部列寧格勒州維堡區的一個城市及該區的行政中心。位於卡累利阿地峽上,維堡灣的頂部,聖彼得堡西北方130公里處,距離俄羅斯-芬蘭邊境38公里。塞馬運河在此處流入芬蘭灣。2010年俄羅斯人口普查中城市人口數量為79,962[2]。

此條目需要精通或熟悉相關主題的編者參與及協助編輯。 (2018年6月25日) |

由於此地為東斯拉夫及俄羅斯與芬蘭的交界處,因此歷史上有多次易主的記錄。最近一次是二戰前夕1939年冬季戰爭後,芬蘭將此地割讓給蘇聯,後在1941年繼續戰爭芬蘭軍隊再次奪回維堡,1944停戰協定此地再歸蘇聯。

該市是長達1222公里的北溪天然氣管道俄羅斯端口的所在地。該管道建於2011年,由俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)所主導的一個財團來運作,每年將550億立方米的天然氣經過波羅的海運送至德國城市格賴夫斯瓦爾德[3]。

Remove ads

歷史

根據考古研究,現在的維堡地區曾經是沃克西河西支的貿易中心,該地區後來已經乾涸。該地區居住着卡累利阿人,這是一個波羅的芬蘭人部落,逐漸受到諾夫哥羅德共和國和瑞典王國的統治[4]。有人聲稱,維堡在11-12世紀作為卡累利阿-俄羅斯的混合定居點出現[5],儘管沒有考古證據表明該地區有任何當時的東斯拉夫人定居點,而且在任何最早的歷史文獻中都沒有提及,如《諾夫哥羅德第一編年史》或《往年紀事》。維堡地區更廣泛的定居點通常被認為可以追溯到13世紀以後,當時漢薩商人開始前往諾夫哥羅德經商。

維堡城堡是在1293年瑞典第三次十字軍東征期間由馬爾斯克(將軍職位)托爾克爾·克努特松[6]在一座被燒毀的古老的卡累利阿堡壘的遺址上建立的[7]。這座城堡是基督教在卡累利阿傳播的第一個中心,在瑞典和諾夫哥羅德共和國之間爭奪了幾十年。由於諾夫哥羅德共和國和瑞典於1323年簽訂了《內特堡條約》,維堡最終被承認為瑞典的一部分[8]。該鎮的貿易特權於1403年由泛斯堪的納維亞國王波美拉尼亞的埃里克授予。在1496-1497年的俄羅斯-瑞典戰爭中,它經受住了丹尼爾·什琴亞的長期圍攻。

在瑞典統治下,維堡與來自斯莫蘭的波特(Bååt)家族有着密切的聯繫。中世紀晚期維堡的指揮官和封地持有者(幾乎總是)是波特家族的後裔或與其聯姻。在實踐中,儘管他們沒有將其作為正式頭銜,但他們的職能是作為藩侯,享有封建特權,並將王室從封地獲得的所有收入用於保衛王國的東部邊界。

Remove ads

維堡一直在瑞典人手中,直到1710年大北方戰爭中沙皇彼得大帝圍攻維堡後佔領這座城市。在彼得的第二次行政改革過程中,維堡成為聖彼得堡省維堡省的所在地。1721年的《尼斯塔德條約》結束了與瑞典的戰爭,最終將該市和舊芬蘭的一部分移交給了俄羅斯。失去維堡使瑞典將弗雷德里克港(哈米納)發展為一個替代港口城市[9]。失去維堡的另一個結果是,其教區遷至博爾高(波爾沃),將該鎮轉變為一個重要的學習中心。

1744年,維堡成為維堡省的所在地[10]。1783年,該省被改為維堡總督府,1801年又改回維堡省。1802年,維堡省更名為芬蘭省。

歷史上最大的海戰之一,維堡灣戰役,於1790年7月4日在維堡灣進行,俄國海軍在此役大敗瑞典海軍。

1809年,芬蘭其他地區被割讓給俄羅斯後,皇帝亞歷山大一世於1811年(新曆1812年)將維堡和維堡省併入新成立的芬蘭大公國[11]。

在19世紀,該鎮發展成為芬蘭東部的行政和貿易中心。1856年,塞馬運河的開通使當地經濟受益,因為它打開了芬蘭東部廣闊的出海水道。維堡從來都不是一個主要的工業中心,也缺乏大型生產設施,但其地理位置使其成為卡累利阿地峽、拉多加-卡累利亞和芬蘭東南部所有工業的運輸中心。維堡的電車運行始於1912年。

1917年俄羅斯革命和俄羅斯帝國滅亡後,芬蘭宣布獨立。在芬蘭內戰期間,維堡一直控制在芬蘭赤衛隊手中,直到1918年4月29日在維堡戰役中被白衛隊佔領。1918年4月至5月,在維堡大屠殺中,360至420名平民被白衛隊殺害。這座城市是內戰的起點,後來內戰蔓延到芬蘭其他地區[12]。

維堡曾是維普里省的省會。在1930年的人口普查中,維堡市的行政區域有52,253名居民。維堡和烏拉的農村地區共有19,986名居民,烏拉位於維堡邊界外,但已被納入人口普查,因此人口普查區的總人口為72239人[13]。在人口普查區的全體居民中,67,609人說芬蘭語,2,103人說瑞典語,1,807人說俄語,439人說德語[14]。根據人口普查數據,1939年,人口略低於75,000人,是芬蘭第二大(人口登記)或第四大(教會和公民登記)城市[15]。維堡有相當多的少數族裔,包括瑞典人、德國人、俄羅斯人、羅姆人、韃靼人和猶太人。在那段時間裏,阿爾瓦爾·阿爾托建造了維堡圖書館,這是功能主義建築的象徵。

Remove ads

在1939年至1940年蘇聯和芬蘭的冬季戰爭期間,超過70000人從維堡疏散到芬蘭的其他地區。冬季戰爭是由《莫斯科和平協定》結束的,該條約規定將維堡移交給蘇聯控制,並將整個卡累利阿地峽及其居民轉移給蘇聯控制。1940年3月31日併入卡累利阿-芬蘭蘇維埃社會主義共和國。由於該市仍由芬蘭人控制,剩餘的約10000芬蘭人不得不在移交前匆忙撤離。因此,維堡幾乎全部的芬蘭人口都被重新安置在芬蘭的其他地方。該鎮成為維堡區的行政中心。

從芬蘭卡累利阿撤離的人成為了一股聲勢浩大的政治力量,當芬蘭尋求納粹德國共同對付蘇聯時,他們希望重返家園是一個重要的動機。因此,芬蘭在第二次世界大戰期間與納粹德國並肩作戰。

1941年8月29日,維堡被芬蘭軍隊攻佔。起初,芬蘭軍隊不允許平民進入該鎮。在6287棟建築中,3807棟已被摧毀。第一批平民於9月下旬開始抵達,到當年年底,維堡的人口約為9,700人。1941年12月,芬蘭政府正式吞併了維堡以及《莫斯科和平協定》中失去的其他地區。然而,吞併沒有得到任何外國的承認,甚至芬蘭的盟友德國也不承認。到1942年,人口已增至16,000人。從芬蘭卡累利阿撤離的人員中,約有70%在收復並重建被掠奪房屋後返回,但是在紅軍發動維堡-彼得羅扎沃茨克攻勢後再次撤離,該攻勢恰逢諾曼第戰役。到蘇聯發動進攻時,該市已有近2.8萬人口。1944年6月20日,維堡再次被紅軍佔領,但芬蘭軍隊利用德國提供的戰爭物資,在維普里村鎮地區的塔利-伊漢塔拉戰役中成功阻止了蘇聯的進攻,這是北歐國家中規模最大的一場戰役,城市被圍困,並且遭到嚴重破壞。

在隨後的1944年9月19日《莫斯科停戰協定》中,芬蘭退回《莫斯科和平協定》規定的邊界,並割讓了比條約最初要求的更多的土地。在1947年的《巴黎和平條約》中,芬蘭放棄了對維堡的所有主權要求。

Remove ads

第二次世界大戰後,列寧格勒州希望併入維堡地區,但直到1944年11月,該地區才最終從卡累利阿-芬蘭蘇維埃社會主義共和國移交。在蘇聯時期,這座城市由來自蘇聯各地的人定居。普里比洛沃和維什切沃的海軍航空基地就建在附近。

在20世紀40年代和50年代,建造了新的工廠:造船廠(1948年)、儀器廠(1953年)。1960年,當地歷史博物館開館。

行政和市政地位

在行政區劃框架內,維堡是維堡區的行政中心[16]。作為一個行政區劃,它被併入維堡區,作為維堡定居點市政組。作為一個市政部門,維堡定居點市政組被併入維堡市轄區,稱為維堡城市定居點。

地理

該鎮位於維堡灣源頭附近的卡累利阿地峽上,位於聖彼得堡西北130公里(81英里),芬蘭首都赫爾辛基以東245公里(152英里),俄羅斯與芬蘭邊境以南38公里(24英里),塞馬運河在那裏進入芬蘭灣。

跟波羅的海沿岸其它地區相似,維堡的氣候類型為濕潤大陸性氣候:夏季跟冬季的溫差很大,但還不足以劃分為亞寒帶氣候,有五個月的日平均氣溫高於10 °C(50 °F)。受到海洋的影響,冬天的氣溫可以跟俄羅斯緯度更南的內陸城市類似,但是跟緯度更高而受到墨西哥灣暖流影響的地方一樣冷。

經濟和文化

維堡的主要工業為造紙業。旅遊業也變得越來越重要。俄羅斯電影節「歐洲窗口」(Window to Europe)每年在這裏舉行。

1982年,用於俄羅斯和芬蘭電網之間電力交換的HVDC背靠背設施在維堡附近竣工。它由三個雙極HVDC背靠背方案組成,工作電壓為85 kV,最大傳輸速率為355 MW,因此整個最大傳輸速率達到1420 MW。

北溪一號海上管道從波羅的海海底波爾托瓦亞灣的維堡壓氣站延伸至德國的盧布明。它於2011年9月開始運營,使俄羅斯能夠直接向西歐出口天然氣。俄羅斯的供氣管道(格里亞佐韋茨–維堡天然氣管道)由俄羅斯天然氣工業股份公司運營,是俄羅斯綜合天然氣運輸網絡的一部分,連接格里亞佐韋茨的現有電網和維堡的沿海壓氣站[17]。

戰前,維堡是芬蘭的一個文化重鎮。即使在今天,也有一些合唱團珍視維堡的歌唱傳統。例如,赫爾辛基大學的Wiipurilaisen osakunnan kuoro和Viipurin Lauluveikot男合唱團,後者於1897年在維堡成立[18]。

政治和政府

維堡是列寧格勒州維堡區內的一個市政實體。它的官方名稱是列寧格勒地區維堡區的市政機構「維堡市」;簡稱為「維堡市」。

地方自治是根據2010年6月16日維堡眾議院第63號決定通過的憲章進行的[19]。

地方自治政府的代表機構是市議會,由20名在市鎮選舉中選出的代表組成,任期五年。根據2009年10月11日的選舉結果,所有20個席位都被統一俄羅斯黨成員佔據。市議會由市政府首腦領導,市政府首腦由市政府成員中的代表選舉產生,任期五年。2009年10月20日,根納季·阿列克謝耶維奇·奧爾洛夫當選為市政府首腦[20]。自2014年9月以來,列寧格勒州維堡區市轄區區長的職位一直由亞歷山大·彼得羅維奇·利索夫擔任。同樣在2014年9月,根納季·阿列克謝耶維奇·奧爾洛夫擔任列寧格勒州「維堡區」市政機構的行政主管。

地方自治政府的行政機構由行政首長組成和領導,行政首長是根據根據競爭結果簽訂的為期五年的合同任命的。自2011年8月2日起,行政主管為亞歷山大·阿列克桑德羅維奇·布亞諾夫。2014年9月24日,亞歷山大·彼得羅維奇·利索夫出任「維堡市」市長一職。他的候選人資格得到一致支持[21]。

景點

維堡最著名的地標是瑞典時期建造的城堡,建於13世紀,1891年至1894年進行了大規模重建。圓形塔和拉特豪斯塔可追溯到16世紀中期,是中世紀維堡城牆的一部分。歷史悠久的維堡古城中的許多建築今天仍然狀況不佳[22]。

芬蘭建築師阿爾瓦爾·阿爾托的維普里圖書館和埃米塔日-維堡中心是現代建築史上的一個參考點。還有1740年完工的俄羅斯安妮王冠防禦工事,以及彼得大帝(落成於1910年)和托爾克爾·克努特松的紀念碑。遊客還可以參觀1917年9月24日至10月7日蘇聯國家創始人弗拉基米爾·列寧在維堡期間為布爾什維克革命做準備的房子。維堡的主要街道是列寧大道(проспект Ленина),以前也被稱為Torkkelinkatu[23][譯名請求],沿着它,有一座著名的列寧公園。

蒙勒波公園(Monrepos Park)坐落在芬蘭灣附近的高地上,是東歐最寬敞的英式庭園之一。19世紀之交,花園是在主人路德維希·海因里希·馮·尼科萊男爵的授意下布置的。它的大部分結構都是由建築師朱塞佩·安東尼奧·馬丁內利設計的。此前,該莊園屬於未來的國王腓特烈一世(瑪麗亞·費奧多蘿芙娜的兄長),為了紀念他的第二任妻子,他稱之為夏洛滕達爾。

著名出身者

- 馬爾蒂·阿赫蒂薩里,前芬蘭總統

- 馬克斯·雅各布森,芬蘭外交官、記者

- 麗塔·沃蘇凱寧,芬蘭政治家,前議員,國家顧問

- 勞里·托爾尼,芬蘭軍人,因前後服役於三國軍隊——芬蘭國防軍、德國武裝親衛隊和美軍綠扁帽部隊而聞名。

- 希爾卡·薩里, 芬蘭女演員。

- 拉爾斯·林德曼, 芬蘭政治家,外交官。

- 佩卡·馬里寧, 芬蘭部長,外交官。

- 烏斯科·桑塔沃里, 芬蘭轟動效應無線電通訊員。

- 坦克瑪爾·霍恩, 芬蘭外交官,經濟學家和商人。

- 海默·海托, 美籍芬裔小提琴家。

- 於哈尼·昆普萊寧, 芬蘭演員,導演。

- 塞波·皮埃提寧, 芬蘭外交官。

- 伊莉娜·胡多瓦, 芬蘭芭蕾舞演員。

- 伊爾米·帕爾卡里, 芬蘭女演員。

- 埃里克·布倫, 芬蘭平面設計師。

- 奧西·倫奈, 芬蘭音樂家。

- 海基·薩帕, 美籍芬裔金屬鍛冶師。

- 維約·梅里, 芬蘭作家。

- 卡斯帕·維雷德, 芬蘭導演。

- 埃斯克·昆納莫, 芬蘭外交官。

- 帕沃·林塔拉, 芬蘭小說家。

- 佩爾蒂·里帕蒂, 芬蘭外交官。

- 奧伊瓦·托伊卡, 芬蘭玻璃設計師。

- 拉瑟·埃凱斯, 芬蘭律師,政治家。

- 佩爾蒂·凱爾凱寧, 芬蘭外交官。

- 蓬蒂·伊科寧, 芬蘭游泳運動員,參加1952年夏季奧運會。

- 古斯塔夫·海格倫德,芬蘭退役將軍,前國防部長。

- 萊拉·希爾維薩里, 芬蘭作家。

- 海基·塔爾維蒂埃, 芬蘭外交官

姐妹城市

維堡與下列城市結為姐妹城市:

擴展閱讀

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads