热门问题

时间线

聊天

视角

哲學

研究根本問題的學科 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

哲學是研究普遍的、基本問題的學科,包括存在、知識、價值、理智、心靈、語言、人生、道德等領域[1][2]。哲學與其他學科不同之處在於哲學有獨特之思考方式,例如批判的方式、通常是系統化的方法,並以理性論證為基礎[3]。從歷史上看,許多單獨的學科,例如物理學、生物學等自然科學,或法學、政治學、心理學等社會科學,都曾被視作哲學的一部分或其分支學科。直至其得到後續發展後,才逐漸被視作現代意義上的獨立學科。

此條目內容疑欠準確,有待查證。 (2015年12月10日) |

哲學的詞義在現代末期發生了變化,成為了今天常見的、更狹隘的含義。在這個新意義上,該術語主要與形而上學、認識論、倫理學和美學等哲學學科相關。除其他主題外,它涵蓋了對現實、知識和價值觀的理性研究。然而,它不同於其他理性探究學科,例如經驗科學和數學。[4]

詞源

英語詞語philosophy(拉丁語:philosophia)源於古希臘語中的φιλοσοφία,意思為「愛智慧」,有時也譯為「智慧的朋友」[5][6],該詞由φίλος(philos,愛)的派生詞φιλεῖν(philein,去愛)和σοφία(sophia,智慧)組合而成。一般認為,古希臘思想家畢達哥拉斯最先在著作中引入「哲學家」和「哲學」這兩個術語[7]。

「哲」一詞在中國古代指那些善於思辨、學問精深者,如「孔門十哲」、「古聖先哲」等,「哲」或「哲人」意義類似西方近世所謂「哲學家」、「思想家」。1874年,日本啟蒙家西周,在《百一新論》中首先用漢語詞「哲學」來翻譯「philosophy」一詞[8][9]。哲學中的形而上學(英語:metaphysics)的中文名稱取自《易經·繫辭上傳》「形而上者謂之道,形而下者謂之器」[10]一語。

哲學的概念

哲學家們對哲學本身的定義存在分歧。沒有共同的共識,這歸因於哲學本身的性質是一個開放的哲學問題。許多偉大的哲學家,如柏拉圖、黑格爾等,對問題「什麼是哲學?」提出了答案,但這些答案在今天不太可能被廣泛接受。其中一個原因是哲學的本質本身就是一個哲學問題,因此不應期望得到無爭議的答案——如果哲學家們停止爭論,哲學家的職業就將結束。[11]

| “ | 哲學,就我對這個詞的理解來說,乃是某種介乎神學與科學之間的東西。它和神學一樣,包含着人類對於那些迄今仍為科學知識所不能肯定之事物的思考;但它又像科學一樣,是訴之於人類的理性而不是訴之於權威的,不論是傳統的權威還是啟示的權威。一切確切的知識(羅素認為)都屬於科學;一切涉及超乎確切知識之外的教條都屬於神學。但介乎神學與科學之間還有一片受到雙方攻擊的無人之域,這片無人之域就是哲學。[12] | ” |

胡適在《中國哲學史大綱》中稱「凡研究人生切要的問題,從根本上着想,要尋一個根本的解決:這種學問叫做哲學」[13]。

雖然哲學源自西方的傳統,但許多文明在歷史上都存在着一些相似的論題[14]。東亞和南亞的哲學被稱之為東方哲學,而北非和中東則因為其和歐洲密切的互動,因此常被視為是西方哲學的一部份。

對哲學的主題亦存在許多看法。一些人認為哲學是對問題本身過程的觀察。[15]

古希臘哲學家經常提出問題,他們所提出的問題大概可以歸類為三類,這三類問題分別形成了哲學的基礎學科——分別是形而上學、倫理學、認識論[16][c 1] [a 1] [17]。

現代哲學上出現"不要求精確理由"之哲學理論,例如"虛假"(認定本質不可知),這種現象將不可知論(世界上終究有人不能理解的存在)的重要程度提高了。

自亞里士多德時代以來,在古典或者現代哲學當中,邏輯通常都扮演着重要的角色。特別是其提出的三段論,對西方哲學發展有着深遠影響。[18]

分支

這些分支是應用在其他學科,或者交叉學科的哲學研究。

歷史

很多人類社群思考過哲學問題並且互相學習建立了各種哲學流派。

東方哲學是通過每個地區的歷史時期來組織的。西方哲學一般可以分為三個或更多時期,最重要的是古典哲學、中世紀哲學和近代哲學[21]。

印度哲學的歷史源遠流長,早在吠陀時代已經開始,至公元前6世紀為全盛時期。當時古印度的思想百花齊放,其中最著名的包括佛教創始人釋迦牟尼佛、耆那教創始人笩駄摩那、阿耆多·翅舍欽婆羅、波拘陀·迦旃延、富蘭那·迦葉、數論派等。

中國哲學的主要部分起源東周時期,當時以諸子百家廣為人知[22],以孔子的儒家、老子的道家、墨子的墨家及晚期的法家為代表,還有一些流派例如農家、陰陽家和名家在之後則名聲不顯。在秦朝焚書坑儒後除了法家、儒家、道家外其他流派都不再活躍。在當代,中國哲學仍然在亞洲文化扮演一定作用,但是學理上仍在爭辯中國哲學是否應歸為哲學。

如牟宗三曾對哲學下定義:「凡是對人性的活動所及,以理智及觀念加以反省說明的,便是哲學。」牟宗三認為,中國有數千年文化史,確有哲學。只是中國哲學重視主體性,西方重視客體性。因此如果以西方的邏輯和知識論等對哲學下定義,中國沒有這些。但如果以主體性方向對哲學下定義,中國文化就擁有哲學。反之西方對人生的哲學多表現在文學、藝術、音樂等等。就以西方哲學史來說,沒有一章特別談及耶穌。[23]

古希臘-羅馬哲學是西方哲學的一個時期,時間為公元前6世紀[約585]到公元6世紀。它一般被分為三個時期:前蘇格拉底時期、柏拉圖和亞里士多德的古典希臘時期、和後亞里士多德(或希臘化)時期:有時候會把新柏拉圖主義和基督教哲學家們的古典時代晚期加入作為第四個時期。

在公元前6世紀的希臘,西方哲學就從古代神話和詩歌中脫穎而出,逐步開始對宇宙的組成以及本源的思考而開始了獨立發展。前蘇格拉底時期的自然派哲學家們多關注自然界,被認為是西方最早的哲學家[24],不管他們認識以及解釋世界的方式是否正確,但是他們的想法之所以有別於迷信的原因在於,這些哲學家是以理性輔佐證據的方式歸納出自然界的現象。諸如:

- 米利都學派,其代表有最早的哲學家泰勒斯,阿那克西曼德和阿那克西米尼以及色諾芬尼。皆是一元論者,即世界萬物皆來自一個本源。如泰勒斯的「水」,阿那克西曼德的「無限物」,阿那克西米尼的「氣」,而色諾芬尼發展了阿那克西米尼學說,提出神主宰一切,並主張一神論。

- 伊利亞學派,其代表有巴門尼德和芝諾。巴門尼德提出一個重要的理論:無不能生有,有不能變無,則一切運動變化都是不存在。愛利亞的芝諾進一步發展了老師的理論,即世界只有「存在」,而沒有「不存在」,只有「一」,而沒有「多」,因此,世界是不變的。

- 赫拉克利特,他強調「變」。認為變才是真實的,而永久的不變是不存在的(萬物流變)。他便向外界宣傳自己的理論,世界是一團熊熊燃燒的火焰,火就是一切事物的本質。他更加暗示世界中的變存在着秩序和理性。

- 多元論者,如恩培多克勒提出的「四元素」;阿那克薩戈拉的「種子」,即粒子論;德謨克利特又指出了「原子」,即原子論等。皆認為變是若干物體的不同組合。

公元前5世紀中期,普羅泰戈拉和高爾吉亞等所形成的辯士學派將研究的重點由自然轉移到人類本身。認為「人才是萬物之本」。他們都不相信有真正的存在和真理。普羅泰戈拉認為是非善惡都是相對於人的感覺而言,而高爾吉亞卻認為所有的都是同樣的假,這是懷疑論的雛形。[a 2] [b 1][d 1][c 2]

公元前6世紀末,以畢達哥拉斯為主的畢達哥拉斯學派所主張的哲學與前述的觀點既相近又有不同。羅馬古代的歷史上記載畢達哥拉斯第一個稱自己為哲學家,或者說是愛智慧[25]。他認為「一切都是數字」。其意思就是說一切事物的實質和結構都是它們所包含的數字關系所決定的。他稱平均、秩序和調和是宇宙的三大基調,並以音樂的調和說明宇宙的調和。他所在的學派將宇宙總結為十種性質相異的組合:有限與無限、奇與偶、少與多、左與右、男與女、靜與動、直與曲、光明與黑暗、善與惡、方與圓。至此之後,數學的本質及其地位,一直都是哲學的主要問題之一,數學不受觀察和實驗造成的不確定性影響,而且是通過純粹的思想加以理解的。[a 2][b 2][d 2][c 3][25]

在古典希臘時期西方哲學方法的關鍵特質被建立:依靠訴諸理性和論證,通過一種批判性的方法來接受或建立觀點。這包括蘇格拉底被稱為蘇格拉底反詰法或「反駁論證」方法的辯證法,他主要用其來檢驗例如善良和公平正義的關鍵道德概念。這種方法將一個問題分解成一系列的疑問,在對疑問的回答中逐步提取想要找到的答案,其極大影響可以從現在使用的科學方法中看出,在科學方法中假說是第一個階段。

蘇格拉底沒有直接教過人,但之後的柏拉圖深受其影響。而其整個哲學思想來源於兩大理論:其一,永遠不要做壞事;其二,一個內心真正純潔且正義的人絕不會做相反之事。他認為真理有其客觀性,試圖推翻智者們以個人主觀感覺為真理的思想。然後提出德的概念,以作為人生行事的方向。對於道德是什麼的問題,蘇格拉底的回覆為「知識即道德。」對於知識是何物的問題,他回答說知識是透過理性而得的概念。蘇格拉底開創了認識論和倫理學,如此奠定了他的哲學地位[a 3][b 3][d 3][c 4]。

古典希臘時期的哲學家中柏拉圖和亞里士多德對後世的影響力最大[26],特別是柏拉圖被認為是西方哲學的創始人。哲學家阿爾弗雷德·諾思·懷特黑德評價柏拉圖:「歐洲哲學傳統最被普遍公認的特點,就是它包含了一系列對柏拉圖的註腳。我的意思不是懷疑學者們系統體系的思想是提取自柏拉圖的著作。我暗示的是那些他們散落的一般思想的財富。」[27]換言之即使數千年後,人們依舊在試着回答他所提出的問題,這也代表着人們依然為這些問題或是這些問題所延伸的更多問題而感到困惑。

畢達哥拉斯的思想對柏拉圖產生了顯著的影響,並通過柏拉圖影響了整個西方哲學。柏拉圖和亞里士多德作為最早的古典希臘哲學家批判地引用了其它的一些「智者」,當時這些人在希臘被稱為「辯士」並在畢達哥拉斯之前相當普遍。從他們的批判看來,在他們的古典時代一個在更高尚地、純粹地「愛智慧」(真的哲學家)與那些更早更普遍的旅行教師——經常也通過自己的技藝來賺錢——之間的分水嶺之後被建立。

亞里士多德死後,整個哲學界陷入了獨立時期,稱為希臘化哲學時期。因為整個社會和政治陷入混亂。這段時期產生了斯多葛學派和伊壁鳩魯學派,以及懷疑主義派、新柏拉圖派和新畢達哥拉斯主義。這些學派的共同特點是倫理化。斯多葛學派主要是順應自然和自製。伊壁鳩魯學派則是把快樂作為生活的本質和善的標準。而新柏拉圖派和新畢達哥拉斯派都是帶有宗教主義的哲學,並逐漸產生融化基督教和希臘哲學於一體的理論,即為後來的基督教哲學。

直到公元529年,羅馬皇帝查士丁尼一世尼命令關閉雅典的柏拉圖學院[a 4][b 4][d 4][c 5]。J.B.伯里稱一些餘下的學院成員逃入了薩珊王朝首都泰西封[28]。

印度哲學是指起源於印度次大陸的哲學思想,包括印度教哲學、佛教哲學、耆那教哲學等,這些印度哲學具有一些共同且複雜的起源,都有有關佛法及業的主題,而且都希望達到個人的解放。這些哲學約在西元前一世紀到西元幾世紀的時間成形。

中世紀哲學指的是西歐和中東在中世紀的哲學體系,其時間範圍沒有定論,大致上是從基督化的羅馬帝國時期至文藝復興時期[29]。中世紀哲學被部分定義為對古典希臘和希臘化哲學的再發現和進一步發展,另一部分是需要解決神學問題並把亞伯拉罕諸教(伊斯蘭教、猶太教和基督教)的教條同世俗知識一同整合併推廣。

文藝復興人文學者們排斥中世紀時期,把它當作在希臘羅馬的古典時代與古典文化「復興」之間的一個「過渡」的野蠻時期。然而在中世紀這將近一千年中哲學在歐洲仍取得了長足地發展。荷黑·格拉西亞認為"在強度、複雜度還有成就上,可以確信地說哲學在十三世紀的興盛能與公元前四世紀古希臘哲學的黃金時期媲美。"[30]

這個時代討論的問題有信仰和理智的關係,神的存在與統一,神學話題和形而上學,關於知識、宇宙和個人的問題。

中世紀的哲學家包括基督教學者希波的奧古斯丁、波愛修斯、安瑟倫、普瓦捷的吉爾波特、皮埃爾·阿伯拉爾、羅吉爾·培根、聖文德、托馬斯·阿奎那、鄧斯·司各脫、奧卡姆的威廉和讓·布里丹等;猶太哲學家邁蒙尼德和吉爾松尼德;還有穆斯林哲學家肯迪、法拉比、海什木、伊本·西那、安薩里、伊本·巴哲、伊本·圖費勒、伊本·赫勒敦和伊本·魯世德等。中世紀的經院哲學傳統一直到17世紀仍在活躍,例如弗朗西斯科·蘇亞雷斯和約翰·波音索特等人物。其中托馬斯主義之父阿奎那極大地影響了整個天主教歐洲,他特別強調理性和論證,是最先開始使用亞里士多德形而上學和認識論的著作的新譯本的學者之一。他的工作明顯遠離了統治大部分早期經院哲學的新柏拉圖主義和奧古斯丁的思想。

從文藝復興開始,人們的思想開始從清淨的僧院走出,來到喧囂的世界。從而發展自然,也發展人類自身。從而形成人文主義和自然哲學兩股既有聯繫又有區別的想法。

"文藝復興"是對中世紀到近代之間過渡時期的通稱,[31]那時對古典文獻的重新學習幫助把哲學界的興趣從對邏輯學、形而上學和神學領域的鑽研轉移到包括道德、語言學和神秘主義的更加廣泛的研究。[32][33]對經典和人文藝術例如歷史學和文學的研究在基督教世界學術界中享有前所未有的興趣,這個趨勢被稱為人文主義[34][35],它受到柏拉圖主義、希臘懷疑主義和羅馬斯多葛主義的影響。人文主義者的哲學興趣跟隨彼特拉克轉移到造物主與其美德上,替代了中世紀時對形而上學和邏輯學的興趣[36][37]。

那時對古典哲學的研究出現了兩種新方式。一方面對亞里士多德的研究因為阿威羅伊主義的影響而產生了變化。阿威羅伊亞里士多德主義者和更正統的天主教亞里士多德主義者譬如艾爾伯圖斯·麥格努斯和托馬斯·阿奎那之間的分歧最終在文藝復興發展出一種「人文亞里斯多德哲學」,譬如伯多祿·蓬波納齊和賈科莫·薩巴瑞拉的思想。另一方面,在一些之前不為西歐所熟知的作品的重發現的幫助下,對柏拉圖和新柏拉圖主義的研究作為另一個選擇變得普遍起來。著名的文藝復興時期的柏拉圖主義者包括庫薩的尼古拉,還有之後的馬爾西利奧·費奇諾和若望·皮科·德拉·米蘭多拉[37]。

文藝復興也重新產生了對反亞里士多德的把自然看作一個有機的、活生生的整體而不取決於神學的理論的興趣,例如在庫薩的尼古拉、尼古拉·哥白尼、焦爾達諾·布魯諾、波納蒂特·特勒肖還有托馬索·康帕內拉的著作中[38]。在自然哲學中這樣的運動與對神秘主義、魔法、赫爾墨斯主義還有占星學等興趣重燃相契合,它們被認為隱藏着收穫知識和掌控自然方法的大門。[39]

這些新的哲學運動伴隨着歐洲宗教和政治的劇變同時出現:宗教改革和封建制的衰落。雖然參與宗教改革的神學家們對哲學沒有直接的興趣,他們打破了神學和知識權威的傳統基礎。同時還伴隨着信仰主義和懷疑主義的復興,體現在伊拉斯謨,蒙泰涅和桑切斯等思想家身上[40][41][42]。同時,民族國家政治上逐步的中央集權的過程得到了世俗政治哲學的響應,如尼可羅·馬基亞維利(常被描述為第一個現代政治思想家,或者是現代政治思想形成的關鍵點[43])、托馬斯·莫爾、伊拉斯謨、尤斯圖斯·利普修斯、讓·博丹和胡果·格老秀斯等的著作[44][45][a 5][b 5][d 5]。

先秦諸子之後的兩漢經學、魏晉玄學等都是中國哲學的一部份,自唐朝起佛教也開始對哲學產生重要影響;不過中世紀中國哲學最主要的部分是宋明理學的發展。

宋明理學反對漢代後開始影響儒學的道教和佛教中的迷信和神秘的元素,是一股倡導更加理性和世俗化儒學的哲學運動[46]。儘管理學遭到道教和佛教徒的批評,[47]理學仍借鑑了它們兩個的部分術語和概念。然而和佛教和道教把形而上學看作心靈發展、宗教啟示的催化劑並且是不朽的不同,宋明理學把形而上學當作建立一個理性的倫理體系的指導[48]。宋明理學的起源可以追溯到唐朝:韓愈和李翱被視為宋代理學的先驅[47]。宋代理學家周敦頤以道教形而上學理論為框架建立了他的倫理哲學體系,他被看作是宋明理學的創始人[48]。

在東亞的其他地方,日本哲學形成於本土的神道信仰和佛教、儒家以及另一些中國哲學和印度哲學學派混合發展。與日本類似,在朝鮮哲學中巫教的情緒化內容被混合到了從中國傳入的理學當中。

主條目:近代哲學

西方哲學史上的近代早期一般指17世紀和18世紀,其中18世紀常被稱為啟蒙時代[49]。現代哲學不同於其前身,它和傳統權威例如教會、學院、亞里士多德的關係更加獨立[50][51],出現了對知識基礎和形而上學體系建設的新興趣[52][53];和擺脫了自然哲學的近代物理學的出現[54]。從17世紀開始,近代哲學就以認識論為研究重點。由於經驗論(經驗主義)與唯理論(理性主義)的爭論,使物質與精神的關係作為認識論的首要問題突顯出來。

當時其他的哲學焦點包括精神的天性和其與身體的關係,新的自然科學對諸如自由意志和神的傳統上屬於神學的話題的影響,和倫理學和政治哲學的世俗基礎 [55]。這種潮流最早被鮮明地體現在弗蘭西斯·培根的被稱為用來擴展知識的新的、經驗主義的程序,並很快在笛卡兒的機械主義物理學和理性主義的形而上學中建立了具有巨大影響力的形式[56]。培根運用歸納法,第一個提出思維的主體「人」應該主動干涉自然來為人服務[a 5][b 5][d 6]。

近現代政治哲學的鼻祖托馬斯·霍布斯最早將這套方法論系統地應用在政治哲學上,包括"社會契約"的近代理論[57][58]。早期近代哲學的學術經典一般包括笛卡爾、斯賓諾莎、萊布尼茨、洛克、貝克萊、休謨和康德[59][60][61]。同時期的其他思想家也對哲學做出了貢獻,例如伽利略、皮埃爾·伽桑狄、布萊茲·帕斯卡、馬勒伯朗士、艾薩克·牛頓、克里斯蒂安·沃爾夫、孟德斯鳩、皮埃爾·貝爾、托馬斯·里德、讓·勒朗·達朗貝爾和亞當·斯密,而讓-雅克·盧梭是反啟蒙運動的開創性人物。早期近代哲學的大致結束通常被確定為伊曼努爾·康德的試圖限定形而上學範圍、證明科學知識並用道德和自由來調和兩者的體系[62][63][64]。

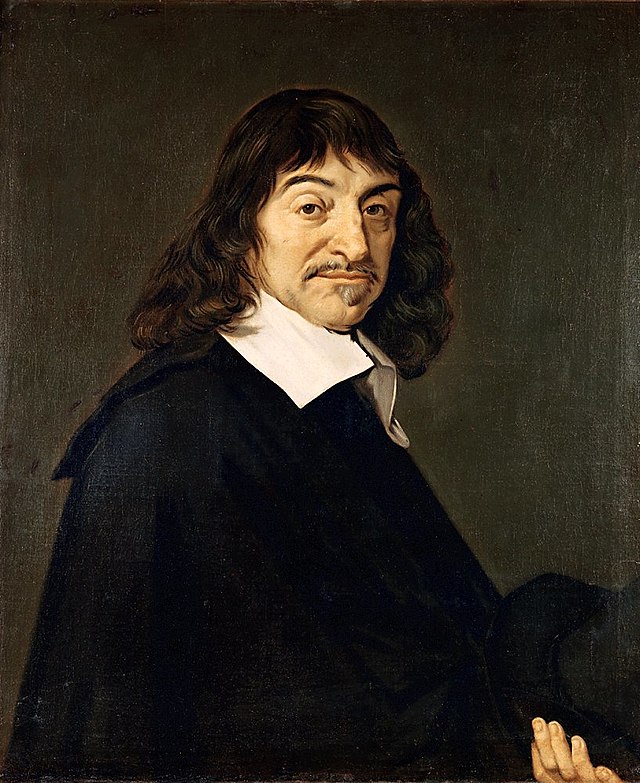

理性主義者中勒內·笛卡兒認為物質世界是由數學關係組成的單一體系,他企圖將物理學轉化為數學。他在其著作中,對整個經院哲學以及在他那個時代流行的教育與哲學體系加以諷刺。其認為「我思故我在」是認識論的無可懷疑之出發點。笛卡爾是割裂精神和物質的二元論者,為了釐清二者關係,他認為在上帝那裏,精神和物質是統一的。其理論被稱為笛卡爾主義 [a 6][b 6][d 7]。斯賓諾莎是笛卡爾之後,又一位著名的現實主義者。他的認識論、幾何學和機械觀都來自於笛卡爾。但他不認同笛卡爾的二元論,認為精神和物質不過是唯一實體的兩種屬性 [a 7][b 5][d 8]。萊布尼茨作為唯理論者堅定地維護笛卡爾的學說並反駁約翰·洛克的理論。與笛卡爾不同的是,他認為萬物的實體是「單子」,且互相沒有關係,而是由於「前定和諧」才共存一體,即存在於神之中。「前定和諧」調和了笛卡爾之二元論和斯賓諾莎之實體雙重性。[b 5][a 8][d 9]

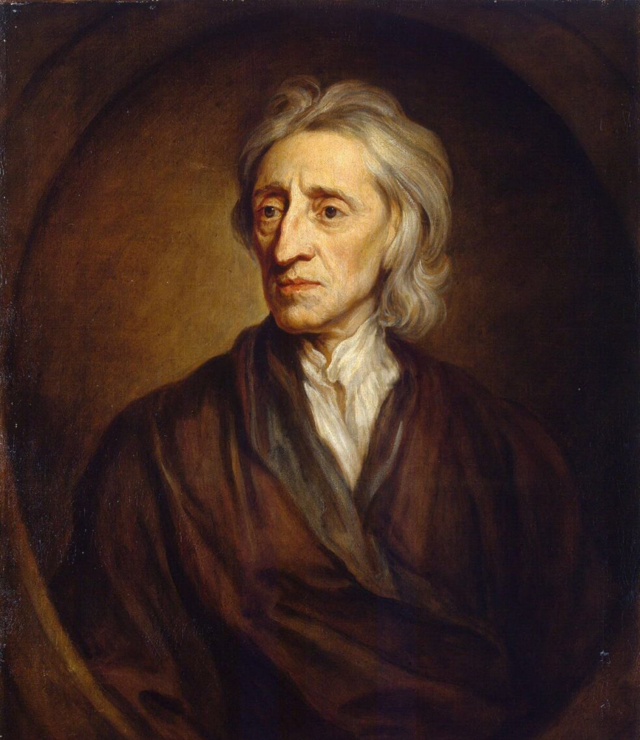

洛克發展了經驗論,他不認同笛卡爾的「天賦觀念」,提出白板說,他強調人們從感覺中抽象出普遍的概念,認為感覺中的個別東西才是第一位的。不過他基本認同笛卡爾的二元論。貝克萊發展了洛克的哲學理論,提出了「存在就是被感知」。他認為除了感知的主題和被感知的知覺之外,什麼也沒有。他非常不贊同物質的抽象概念,認為其既無客觀實在,也不能存在於人心。大衛·休謨的理論比貝克萊的更進一步,他不僅僅認為物質實體不存在,更認為精神實體不存在。只承認知覺的存在。他還以自己的不可知論和懷疑論認為不存在統一性和普遍性的東西,認定多樣性和個別性才是最高原理。[a 9][b 7][d 10]

經驗論與唯理論的爭論也包含了唯物主義與唯心主義的爭論。在18世紀時,法國的拉美特利公開宣布唯物主義是唯一的,而百科全書的主編德尼·狄德羅也懷疑神的存在。

另外伏爾泰,孟德斯鳩和其他百科全書派的學者都有涉及政治和倫理領域。他們都認為機械主義才是最終形式——物質是唯一的且處於一直運動的,精神只是人腦的屬性。因此他們認為無機物與有機物不可逾越,人的思維是人感官的結果。不過他們仍然是相信經驗是一直累積的,在因果性上,他們認為只有必然性才是唯一的,這就成為唯心主義的觀念[d 11][a 5][b 5]。

從18世紀中後期開始,直到19世紀初,哲學便進入了近代哲學的總結時期,這就是德國古典哲學時期。有兩條線索標誌着轉折的到來:一、思維與存在的關係更加明確;二、產生了系統辯證法。其代表人物有I.康德、J.G.費希特、F.W.謝林、G.W.F.黑格爾等。[a 5] [b 5][d 12]

康德給哲學帶來了三個標誌性的創造:

- 哲學意義的新規定;

- 哲學方法的新概念;

- 哲學寫作的新結構。

他受到休謨的諸多影響,並為西方哲學帶來一次革命。他認為哲學的研究核心就是規定理性的任務。

康德同意休謨的理論並認為,存在一些原則,使得心靈對經驗和認識加以組織,而證據皆可以在數學中找到。即是,包含在命題裡的要比包含在原是概念的定義要多得多。他使用稱之為批判哲學的先驗方法,來展現經驗的某些範疇和形式都必然地被預先存在於人們一切言談之中。

憑藉着他的三部「批判性」的著作,為先驗方法作出相應的結構:

- 現實論,分析理性的有效機能;

- 辨證論,展示理性的可能失誤;

- 方法論,列舉實用的各種規則。

他還為道德哲學奠定了新基礎,且他賦予了自由概念的新意義。因為其影響在現代依舊尚存,其理論被人們稱為康德主義。[a 10][b 8][d 13][b 9]

費希特本來承認斯賓諾莎的機械的因果決定論,但後來受到康德的影響,開始認為因果決定論只是表面,其實質為自我不是必然性的奴僕而是獨立自由的主體。就此,他建立了主觀的思維與客觀的存在之統一說。

謝林是從費希特理論出發的,但深受斯賓諾莎和文學上浪漫主義的影響,創立了自己的學說。即他認為自然和精神、存在和思維,客體和主體,表面相反,實則統一,是同一個「絕對」的不同發展階段,這個「絕對」即是萬事萬物的根源。他認為藝術才是最直觀的理性。[d 14][a 5][b 5]

黑格爾及其理論的出現將西方的哲學推上一個新高度,他創立了西方哲學史上最龐大的客觀唯心主義體系,並系統地闡述了辯證法。他的理論和學說對近現代哲學產生了很深遠的影響,並被稱為黑格爾主義。

從黑格爾的思想體系中發展而成的多種哲學運動。其重點就是以歷史和邏輯為主,歷史方面,它從不同角度理解「凡是合理的就是現實的」;邏輯方面,它有發現其中所說的「真理即整體」。

黑格爾認為哲學的重點是放棄分裂,達到統一。他把以前的時代說成是思維與存在、理想與現實分裂,自由與必然,個人與社會、無限與有限、統一性與多樣性分裂之時代。

他從康德的「心靈的合理性以及在經驗中的積極作用」的概念出發,但反對康德的「超越經驗世界和『物自身』的世界」,並認為心靈和世界一樣具有相同基礎理性結構。他所認為的普遍性不是脫離特殊的抽象普遍,而是包含特殊在內之普遍,即為具體普遍;他所認為的統一也非脫離矛盾、對立的抽象統一,而是包含它們在內的統一,即為對立統一。上述綜合在一起即是他的理論:最真實的無所不包的整體即是「絕對精神」,又是對立的統一。

他認為,為了達到這個「絕對精神」,需要經過三個階段,從邏輯、自然到精神,即是從思維到存在,再到兩者統一的過程,從而完成他的統一論。

就此,社會和歷史的現象,便被賦予一種在哲學史上還是嶄新的顯赫地位。他還將倫理學劃歸到這個領域,從而在倫理學理論和對思想的理解中提出重要的路線。[a 11][b 9][d 15][b 10]

從19世紀中葉開始,西方哲學就進入現代哲學階段。因為在19世紀中期,歐洲的工業革命幾近完成。

現代哲學,特別是19世紀中後期的哲學流派,有叔本華的意志主義,新康德主義,新黑格爾主義,馬克思主義。然而此時的哲學與後來的存在主義、現象學等在當代一般歸為「歐陸哲學」,與二十世紀以後着重嚴謹邏輯與語詞分析所發展出的「分析哲學」成為風格迥異的兩大西方哲學典範。

20世紀的西方哲學上主流有兩條:

歷程哲學:

- 19世紀中期,黑格爾主義在中歐受到歡迎,並在此後也隱約出現在該地區。在英國和美國也具有影響力,不僅啟發了布拉德利、羅伊斯等人的觀念論哲學,還形成了一種哲學氣候。即形式有所修正,但是本質不變。比如懷特海的「歷程哲學」。[a 12][b 11][b 12][d 12][c 7][d 16]

主流馬克思主義:

「哲學只是持續地解釋世界,而與當下關聯的則是改變世界。」

- 但是儘管馬克思本人批判黑格爾的觀念論,但其思想卻深受黑格爾的特別是辨證論的影響。並將其基本本質作了自然主義的改造。這之後,從19世紀末期到20世紀初期,馬克思的哲學思想才在恩格斯、普列漢諾夫和列寧等人的闡釋和補充下,為辯證唯物論和歷史唯物論,並形成新的世界觀。

- 另外馬克思主義也指各種不同的社會主義運動,如由列寧所創立而被史太林修改的蘇聯馬克思主義,稱為馬克思列寧主義,為俄國革命以及後來建立的各種共產黨之教義。它的旁系包括反史太林的托洛茨基及其追隨者的馬克思主義、毛澤東的馬克思列寧主義和其他第三世界馬克思主義。[a 13][d 17][b 11][b 12][b 13][d 12][c 8]

西方馬克思主義:

- 之後,新馬克思主義的哲學理論受到弗洛伊德、存在主義、康德、社會科學以及黑格爾等思想的革新,已形成不同的發展方向。如霍克海默、阿多諾。以及與「法蘭克福學派」有聯繫的「批判會理論」等。後來,薩特和不少法國學者的「存在主義的馬克思主義」以及科拉科夫斯基和加約·彼得羅維奇等東歐哲學家提出的「人道主義的馬克思主義」。[a 13][d 17][b 11][b 13][b 12][c 8]

革新的黑格爾主義:

結構主義:

分析哲學:

實證主義:

- 19世紀上半葉英美,「蘇格蘭常識學派」很普及,後來英國摩爾的思想和20世紀初美國「新實在論者」都發展了它。孔德的實證主義在法國引起了廣泛的注意。在美國得到米爾格拉姆的發展,成為「實驗主義」,又形成科學性的實證主義。

新康德主義:

邏輯實證主義:

- 一種很注重邏輯的學說,在德摩根、布倫塔諾、邁農和弗雷格等人的努力下,取得了進展。羅素和摩爾發動了分析運動,由此形成分析哲學的雛形。又在維特根斯坦的研究下,將分析哲學進行了重新解釋,變成了語言分析問題,從而產生邏輯實證主義。

語言哲學:

- 二戰後,分析哲學更加分化,並形成多個不同的派系。但其本質相差無幾,都集中研究「分析」這一概念上來,後來有不少開始研究語言哲學這一分支。

現象學:

唯物論:

- 他的唯物論和實證主義以馬赫的學說達到頂點,並在英國流行。

新托馬斯主義:

科學哲學:

意志主義:

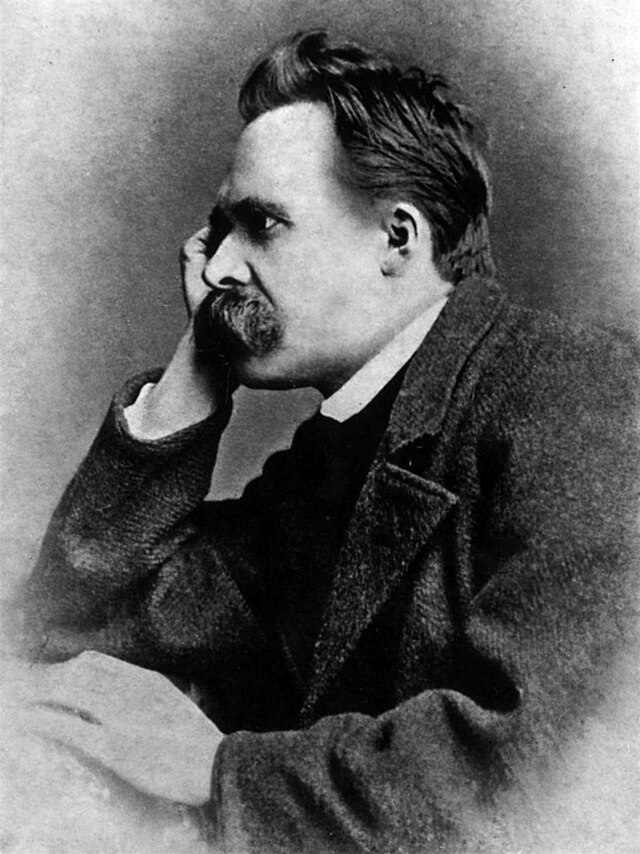

- 而尼采也有所謂的「權力意志」這種學說,一種關於生命與世界的與叔本華類似的詮釋。但,尼采對其進行徹底的改革,有「對所有價值重新作出評價」的論述。將其大膽的心理概括傳統從宗教、藝術到道德、社會,再到科學和認識本身。

實用主義:

存在主義:

- 而齊克果對人類生命詮釋的過程中比實用主義更激進,他通過「信仰跳躍」來獲得與上帝的關聯。

- 海德格爾和雅斯培也對齊克果的「主體性」和實用主義進行研究。雅士培強調人類存在不可能被化解到只能以客觀角度加以了解的地步。海德格爾更進一步對「存在的意義」作了研究,他主要對人類存在的特性和結構做了奇特的分析。

解釋學:

- 研究存在主義的哲學家多採用現象學來解釋人類生命和人類條件的問題。而龐蒂使用存在主義和現象學對人類存在作研究。

重要哲學流派

唯心主義的各種變體在18世紀晚期至20世紀早期的哲學界相當流行。康德主張的先驗唯心主義認為人們對事物的理解是有界限的,因為在客觀判斷條件下很多事情是辦不到的。他在1781年發行的作品《純粹理性批判》試圖調和18世紀兩大主要的哲學派別:經驗主義和理性主義,並且建立一個研究形而上學的新基礎。[65]

德國唯心主義最著名的作品是黑格爾於1807年出版的《精神現象學》。黑格爾承認自己的理念不是新的,不過他的目標是完成之前的哲學家們的不完整的體系。黑格爾認為哲學的重點是放棄分裂,達到統一。他把以前的時代說成是思維與存在、理想與現實分裂,自由與必然、個人與社會、無限與有限、統一性與多樣性分裂之時代。他從康德的「心靈的合理性以及在經驗中的積極作用」的概念出發,但反對康德的「超越經驗世界和『物自身』的世界」,並認為心靈和世界一樣具有相同基礎理性結構。他所認為的普遍性不是脫離特殊的抽象普遍,而是包含特殊在內之普遍,即為具體普遍;他所認為的統一也非脫離矛盾、對立的抽象統一,而是包含它們在內的統一,即為對立統一。上述綜合在一起即是他的理論:最真實的無所不包的整體即是「絕對精神」,又是對立的統一。黑格爾認為需要經過三個階段來達到這個「絕對精神」,從邏輯、自然到精神,即是從思維到存在,再到兩者統一的過程,從而完成他的統一論。他還將倫理學劃歸到這個領域,從而在倫理學理論和對思想的理解中提出重要的路線。[a 11][b 14][d 15][b 10]

馬克思主義哲學是馬克思和恩格斯建立的以辯證唯物主義為核心的哲學體系。其認為實踐是檢驗哲學之真理性的唯一標準,哲學應伴隨着社會、科學技術和文化的發展而不斷發展[66][67]。其主要思想體系在19世紀70年代主要由恩格斯創立,20世紀20年代在蘇聯形成完整體系——辯證唯物主義和歷史唯物主義,這個體系在後來的社會主義國家推動下得以發展。[67]馬克思主義哲學宣稱自己的理論體系具有科學性,認為哲學可以成為科學的一部分[66]。同時馬克思主義哲學認為哲學還具有意識形態的性質[66][67]。

另外馬克思主義在政治上也指各種不同的共產主義運動,如由列寧所創立而被史太林修改的蘇聯馬克思主義,稱為馬克思列寧主義,為俄國革命以及後來建立的各種共產黨之教義。它的旁系包括反史太林的托洛茨基及其追隨者的馬克思主義、毛澤東的馬克思列寧主義等。[a 13][d 17][b 11][b 12][b 13][d 12][c 8]

實用主義產生於19世紀70年代的現代哲學派別,在20世紀的美國成為一種主流思潮。對法律、政治、教育、社會、宗教和藝術的研究產生了很大的影響。實用主義也試圖在理性主義及經驗主義找出一條中間道路來,是「經驗主義思想方法與人類的比較具有宗教性需要的適當的調和者。」

現象學是由德國哲學家胡塞爾在1900年提出的理論,強調對直接直觀和經驗感知的區分,認為哲學(或至少是現象學)的主要任務是釐清二者之間的關聯,並且在直觀中獲得對本質的認識。現象學是對經驗結構與意識結構的哲學性研究。作為一個哲學運動,現象學於二十世紀早期由埃德蒙德·胡塞爾創立,之後被他在德國的哥廷根大學和慕尼黑大學中的一派追隨者發展壯大。在此之後現象學傳播到法國、美國以及其他地區,並遠超出了胡塞爾早期著作的語境。[68] 其他主要哲學家包括海德格、莫里斯·梅洛-龐蒂 以及伊曼紐爾·列維納斯。

存在主義是一個哲學的非理性主義思潮,該術語被用在十九世紀晚期到二十世紀的一些哲學家的工作上,儘管他們的學說相差巨大[69][70],但他們都相信哲學思考開始於人類主體——而不僅僅是思維主體,而且包括行為、感知、人類個體[71]。存在主義強調個人、獨立自主和主觀經驗,認為人存在的意義是無法經由理性思考而得到答案[72]。在存在主義中,個體的出發點的特徵是被稱為「存在的態度」,或一種面對顯然是一個無意義的或荒謬的世界的迷失和混亂的感覺[73]。很多存在主義者還認為傳統的體系和哲學學術無論是內容和風格都過於抽象並遠離人類經驗[74][75]。

19世紀哲學家克爾凱郭爾和尼采被看作存在主義的先驅,儘管他們沒有使用這個術語。然而他們的影響延伸出了存在主義思想[76][77][78]。克爾凱郭爾著作主要針對的是黑格爾的唯心主義哲學體系,他認為其忽視或排除了人類的內在主觀生命。相反克爾凱郭爾認為"真理是主觀的",主張對一個現實的人類來說最重要的問題是處理個人與存在內在關係的問題。克爾凱郭爾作為一個基督徒相信宗教信仰的真相是一個主觀問題,而且人應該用熱情去深思這個問題[79][80]。

理論

分支和交叉學科

相關學科

相關列表

腳註

擴展閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads