热门问题

时间线

聊天

视角

陳炯明

廣東將軍、政治人物 (1878-1933) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

陳炯明(1878年1月13日—1933年9月22日),原名捷,字贊之,又字競存,綽號阿烟[註 1],曾用筆名陸安[1],廣東惠州府海豐縣[註 2]人,曾任粵軍總司令、廣東省省長、中華民國陸軍部陸軍總長兼內務部內務總長和中國致公黨首任總理。其於護法戰爭期間曾一度入主閩南並於施政上實踐部分無政府主義思想[2],第一次粵桂戰爭爆發後回粵主政,期間戮力建設廣東並設立廣州市[3][4];同時其亦信奉美式聯邦制[5]並因此支持中國聯省自治主張[6],更為此反對北伐,導致與革命時期的同志孫中山反目成仇。最終陳炯明被孫中山和蔣中正發動東征擊潰,通電下野後逃往香港隱居餘生。

Remove ads

生平

陳炯明於1878年生於廣東惠州海豐縣白町鄉,1898年中秀才;1906年入讀廣東法政學堂首屆學員,同屆同學中有鄒魯,教員中有朱執信、古應芬,就學期間曾領銜控告惠州知府陳召棠,1908年7月以「最優等生」成績畢業。[7] 陳炯明畢業後回鄉一年倡辦海豐地方自治會,戒煙(指鴉片,非煙草)局等社會工作。又籌辦《陸安自治報》(後改稱《海豐自治報》)。[8]

1909年7月,陳炯明當選廣東諮議局議員,積極推行各種改革社會與保障人權的議案,後在上海加入同盟會,創辦《可報》支持革命黨。1910年參與倪映典的庚戌新軍起義。起義失敗後,陳與馬育航,龔石雲等經香港回海豐,期間也有參加劉師復組織的支那暗殺團活動。[9] 至5月返回廣州,參加諮議局議論整頓粵漢鐵路及籌抵賭餉等事的臨時會議。

1911年4月的黃花崗起義中,陳炯明為敢死隊第四隊隊長。他一方面參與起義,另一方面又藉助自己的議員身份,以個人的房產保護革命黨人的準備工作。陳炯明在黃花崗起義中企圖以炸彈行刺廣東水師提督李準但失手[註 3][10],因此逃亡香港避居九龍城。

辛亥革命爆發後,10月底獲南洋華僑資助於海陸豐籌備革命民兵,起意佔領惠州並稱「循軍」[註 4]。11月8日領循軍入廣州,與胡漢民一同說服北洋新軍第二十五鎮統制龍濟光反清。1911年11月9日,廣東宣布獨立並建粵省軍政府,陳炯明歷任廣東副都督、代理都督,他將循軍改編為兩師分別由鐘鼎基、蘇慎初任師長。在南北議和、中華民國成立之後,龍濟光被任命為廣東總綏靖處副經略使。

1913年6月14日,在宋教仁遭暗殺,二次革命爆發前,袁世凱任命陳炯明為廣東都督,意圖以此取代孫中山的政治盟友胡漢民並控制廣東省[11];然而陳炯明被黃興說服決定起兵反袁。7月18日,陳宣布廣東獨立並自任討袁軍總司令[12],袁世凱得知拉攏失敗後即命龍濟光為廣東鎮撫使討亂。8月4日,陳炯明所轄的粵軍第二師師長蘇慎初被袁世凱收買,在牛王廟炮擊都督府,陳炯明雖派出衛隊企圖鎮壓,但衛隊出兵後即譁變倒戈反陳,頓失兵權的陳炯明在8月4日夜間趁隙潛逃香港[13],不過其搭乘的船隻遭到香港政府控制,香港政府拒絕讓陳炯明上岸。

無法在香港立足的陳炯明原計劃前往法國,中途停留新加坡時被當地華僑說服並留下圖謀日後反攻。其於當地華僑與同鄉陳演生的協助下開始於新加坡經營據點,協助反袁的國民黨人在當地立足。其後與鄒魯合作,在香港與新加坡等地繼續籌劃反袁行動。在袁世凱退位前曾多次金援廣東的反袁戰事,並藉由華僑救濟等方式持續在廣東省境累積聲望。由於龍濟光在廣東的暴政招致民怨,因此陳炯明1915年底於建議下從新加坡潛回陸豐縣招集舊部,與朱執信等人指揮的中華革命軍結盟,在廣東繼續發動多場反袁兵變。隨着12月底反袁世凱稱帝的護國戰爭之發展,陳炯明在民國五年(1916)1月將廣東主要的反袁部隊整合為討逆共和軍,與其它南方省分的護國軍結盟,在廣東省進行更大規模的反袁戰爭。

陸榮廷的舊桂系部隊擊敗龍濟光進入廣東,北洋政府調停龍濟光退駐廣東西南的雷州地區。在洪憲帝制落幕,袁世凱病死、龍濟光失勢,陸榮廷主導廣東軍政大權後,不屬於陸榮廷指揮的討逆共和軍,在身分與立場上成為廣東省政的棘手問題。陳炯明最後在親信的建議下決定交出指揮權,並將討逆共和軍編遣,僅留下約萬人部隊,其中一半改編為廣東陸軍,分駐各地駐紮警備,另一半改編為廣東警衛軍,由廣東省長朱慶瀾接收。由於陳炯明的合作態度,北京國民政府封其為「定威將軍」,並授其上將軍銜。大總統黎元洪因此邀請陳炯明至北京,並在民國六年(1917)1月13日聘陳炯明為高級軍事顧問,但是陳炯明未接此職。因先曾與代表孫文的朱執信交涉,1917年8月底,廣東省長朱慶瀾辭職,立即將直屬省長的廣東警衛軍交給陳炯明指揮。

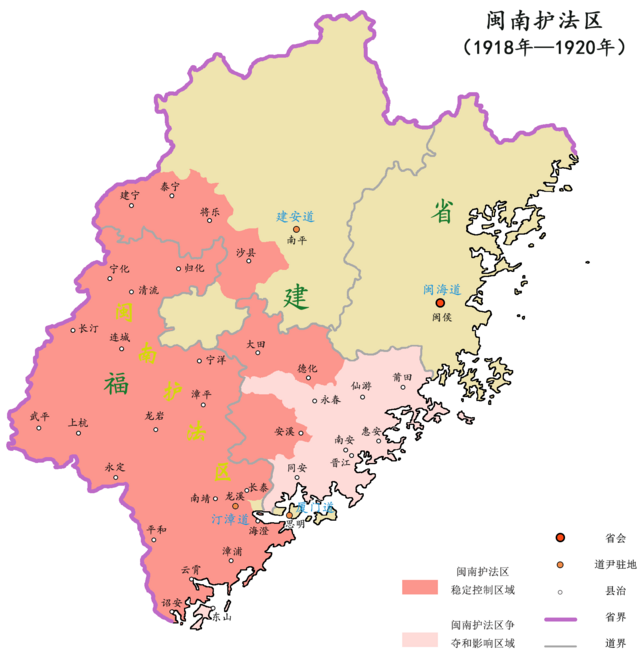

1917年9月護法軍政府於廣州成立,護法戰爭隨即爆發,孫文任命陳炯明為第一軍總司令,陳便把警衛軍改編為「援閩護法粵軍」,翌年(1918年)1月於廣州誓師[14],進軍福建。2月6日,陳炯明兼任惠潮梅督辦[15],在當地設立籌餉局,在汕尾建立造彈廠等設施,並協助當地人修築道路。孫文對陳炯明日見倚重和信任,尤其是向海外華僑募捐,把二十營警衛軍改編為兩個軍,第一軍由陳炯明統帥[16]:295[16]。1918年8月31日,援閩護法粵軍進駐漳州,9月建立閩南護法區。陳炯明在閩南擅置地方官員,軍政府非常不滿[17],因此撤銷了陳的惠潮梅督辦職務,取回鹽稅礦捐使用權,又派劉志陸駐兵海豐,監視陳炯明[18],後來莫榮新撤走海豐駐兵[19],息事寧人,但從此埋下陳炯明與軍政府不和的種子。11月14日首次南北試圖議和,雙方曾一度停火,但陳炯明仍佔領閩南兩年零四個月,期間設立閩南護法區致力施行新政。

Remove ads

1920年8月11日,舊桂系操縱的護法軍政府於下令以沈鴻英為總司令,兵分三路發難進攻潮汕閩南一帶的粵軍,第一次粵桂戰爭正式爆發。陳炯明因此被逼與北洋皖系的福建督軍李厚基議和撤軍,確保後方安全後隨即聯手許崇智、洪兆麟回師廣東迎敵。11月擊敗桂軍後回粵就任省長,長期受到桂軍欺壓的廣東省歡迎陳炯明主政,海外粵僑合資捐獻60萬及飛機12架以示支持。陳炯明邀請孫中山、唐紹儀、伍廷芳回廣東,11月孫中山自上海回到廣州,並改編陳部由其直轄。11月29日,軍政府任陳為總司令[20]:337。

1921年4月,孫中山召集廣東的國會議員召開非常會議,改組護法軍政府為廣州中華民國政府並推舉孫中山出任非常大總統。陳炯明等人以出任總統無異於樹大招風四面樹敵,廣東目前無力抵抗北方進攻為由反對,但最終未能阻止。6月時桂系軍閥再次進犯廣東,第二次粵桂戰爭爆發,陳炯明獲軍政府任命為援桂總司令[20]:337並帶兵迎擊。此戰粵軍雖大敗桂系且一度反攻廣西,但全軍最終死傷五分之一,士氣大挫。陳炯明主張實行「聯省自治」(民選議員和地方長官等);這與孫中山的北伐、武力統一的主張有所衝突。8月初,陳炯明進入南寧後,原打算協助馬君武籌劃仿照廣東省的「地方自治」計劃,包括恢復省議會,籌設仿照廣州的市政府。但孫再下令陳炯明北伐,激化其與陳的矛盾。

1922年夏,孫「自桂回粵」[21]:9。4月,孫執意北伐,陳炯明無法接受孫的條件,遂被其罷黜。4月21日,孫免去陳援桂總司令一職[20]:338[21]:9,廣東省政府免去陳炯明廣東省省長一職,任命伍廷芳接任[20]:338。陳炯明被罷黜下野後退隱惠州。

Remove ads

1922年4、5月間,第一次直奉戰爭爆發,奉軍戰敗,使得孫中山原本的打算落空。6月1日,舊國會參眾兩院議員王家襄、吳景濂等在天津集會,宣布「非法總統」徐世昌無效。5月27日,命以陸軍總長辦理兩廣軍務[20]:338。

3月23日,陳舊部粵軍將領鄧鏗遭暗殺,孫文一方堅稱是陳炯明所為,但近年來一些學者根據史料認為此事有可能是孫文一方所為[22],陳炯明勢力與孫的關係因此急轉直下。6月2日,徐世昌宣布辭職,之後黎元洪復職。北方各界紛紛以護法運動目的已達為由要求孫辭職下野,以求打破兩個總統的僵局,以葉舉為首的陳炯明舊部也聯名支持。6月16日,葉舉在電報通知孫後出兵圍攻總統府,並鳴炮警示孫離開廣東[21]:9並佔領廣州城[20]:338。孫逃至永豐艦(後改名中山艦)上還擊轟炸廣州後離開廣東,史稱「六一六事變」。9月16日,陳自任總司令[20]:338。蔣中正即回師廣州討伐陳部[23]:41。

1923年1月4日,孫文通電討伐陳炯明,並收買滇軍楊希閔部、桂軍劉震寰部,與擁護孫文的許崇智粵軍聯合,組成東西兩路「討賊軍」,合擊陳炯明。1月15日陳炯明宣布下野,次日撤出廣州退守惠州東江。2月21日孫中山重回廣州。5月28日至10月27日期間,孫軍圍攻惠州,粵軍死守。陳炯明實際未有參加戰鬥。10月粵軍發動反攻打入廣州近郊,但仍無法攻入廣州城,雙方保持僵局。

1924年廣州發生廣州商團事變,廣東商界由於孫中山的暴行而轉向支持粵軍。陳炯明趁孫中山北上北京南北議和的機會,同年12月27日於汕頭宣布就任救粵軍總司令,並發布總動員令,企圖消滅擁護孫中山的國民政府。陳炯明在此戰集結在廣東的舊部以及滯留廣東的反孫中山外省軍事實力派部隊,救粵軍部隊包括了:

由於當時軍事編制混亂,救粵軍規模未有實際統計,但推估總和兵力超過7萬以上,其進軍動線為

陳炯明在粵東一帶的勢力對國民政府猶如芒刺在背,1925年2月,國民政府組織以楊希閔為總司令的「東征聯軍」,與陳炯明指揮的救粵軍進行決戰。在1925年2月,由建國粵軍與黃埔軍校師生合組的黃埔軍校教導團在第一次東征時擊潰了陳炯明麾下戰力最強的林虎部隊,使與救粵軍結盟的地方實力派對作戰前景抱持消極態度,雖然孫中山的猝然病逝一度使陳炯明獲得喘息,並得到陳廉伯的援助恢復部隊戰力,但是在第二次東征時再度兵敗。兩次東征戰役過後,救粵軍戰力已幾近遭全數殲滅,殘部亦為福建軍閥所繳械,無力再對抗國府。至此陳炯明兵敗並通電下野,逃亡香港並隱居餘生。

Remove ads

1925年10月10日,其前身為前清洪門秘密會社的「美洲致公堂」,正式改組為中國致公黨,陳炯明被推舉為總理。

陳炯明晚年生活拮据,有時甚至三餐不繼。九一八事變後,有日本人送他八萬元支票,陳炯明在支票上打叉退還。最終陳於1933年病逝香港,停屍於家中的一張行軍床,連棺材也是母親備用的棺木。其後,致公黨繼承了他的遺志,與國共兩黨合作抗日,後來又聯共反國民政府,直至今天都是中共的參政黨之一。[24]

陳家收到各方輓聯達三千多幅,陳立夫、鄒魯、章太炎、吳佩孚、段祺瑞、居正、尢列、張東蓀、張君勱、朱慶瀾、曹亞伯、徐傅霖、黃紹竑、陳銘樞、黃素居、徐景唐、黃三德、褚輔成、馬育航、黃季陸、謝炳文等均有送聯。因家中無錢下葬,靈柩存放於香港東華義莊。1934年他的舊部發起募捐活動,社會各界紛紛捐資,其中包括有汪精衛、陳濟棠、蔣中正等人。1934年4月3日(農曆三月初一,1921年陳任省長時下令禁煙的日子)終葬於惠州西湖旁紫薇山。[25]

Remove ads

身後

文化大革命時,紅衛兵用12磅大錘猛擊陳墓3米多高的花崗岩大碑未成,打算翌日用炸藥炸平墳墓,第二天卻被村民以害怕危及周邊房屋為由保護起來[26]。陳炯明墓在1990年被列入惠州市文物保護單位,但之後多年,當地政府也沒有修葺此墓。直到2010年底,惠州當地政府才重新規劃修復該墓及周邊地區[27][28]。

政治理想及試驗

1919年12月1日,陳炯明創辦《閩星》半周刊,倡言「全人類社會主義」,並曾以「紅年大熟」為題,祝賀俄國十月革命的成功。1920年1月1日,陳炯明又創辦《閩星日報》,鼓吹進化論。陳炯明寫道:進化的極點,就是「使全人類有均等的幸福」,「達到無國界、無種界、無人我界的境地」。

由於陳炯明治理有方,漳州面貌煥然一新,一份德國報紙評價道:「東方一顆明星,正在放出光芒」1920年5月1日,《北京大學學生周刊》刊文稱漳州為「閩南的俄羅斯」,陳炯明在漳州所實行的措施「共產時代當亦不過如此」。

1920年4月下旬,陳炯明部駐軍福建期間,蘇俄派路博將軍(即阿列克謝·波達波夫)送列寧親筆信與陳炯明聯繫,並諮詢陳是否有合作的可能。在1920年5月8日給列寧的覆信中,陳炯明指出:「人類所有的災難都來自資本主義的國家制度。只有消滅國界,我們才能制止世界戰爭,只有消滅資本主義,我們才能考慮實現人類的平等。」[29]「民眾懂得有更好的共和政制,即不患再有反革命」,希望「新中國與新俄國將如同摯友一般攜手並進」,並宣稱「我更堅信布爾什維克主義定將造福於人類,我願將盡全力將布爾什維克主義原則傳播到全世界。」[30]「我的使命不僅是改造中國,而且要改造整個東亞。」[31]表達了他的雄心壯志。同年,陳炯明發表《致旅俄中國工人弟兄書》,號召旅俄的中國工人「如能重回祖國傳播俄國革命種子,則國人必起而共同奮鬥,建立一嶄新之社會主義中國。」[32]

1920年11月陳炯明回到廣東,就開始籌劃重組軍政府,團結西南,建立十二省聯省政府的初步計劃。他的最初目標是將廣東建設為模範省。

1921年3月,蘇俄《外交部公報》稱陳炯明為「一受過良好軍事教育之中國最傑出軍人之一,堅定的共產主義者」。在波氏訪問前,英美兩國的情報里,對陳炯明已常有「布爾什維克將軍」之稱。美國駐廈門領事曾報告說,陳是一個「社會主義者」[29]。

Remove ads

民國時期的聯省自治並不是陳炯明最早提出的,梁啓超在其所寫的《解放與改造發刊詞》中,首次提出聯省自治的政治主張。

在地方自治上,政府頒布「暫行縣自治條例」,「暫行縣長選舉條例」和「暫行縣議會議員選舉條例」。條例規定,縣級政府具有地方部分事務的決策權,而條例未規定者歸省政府管理。縣議會議員有限期,縣政府受省政府監督。[8]

民選縣長由縣民直接選舉縣長侯選人三名,再由省長擇一委任,這是為了避免部分地方惡勢力干擾選舉。舞弊違法的問題則交由省法院處理。當時番禺縣的縣長選舉,兩次被法院否決。縣級議員方面,每個縣的議員名額由本縣居民數量計算。議員本身只是人民的代表,沒有薪酬只有一些公務費用報銷。[8]

陳炯明將地方法院分為數級,分別為地方審檢廳、一等地方法庭、二等地方法庭、三等地方法庭。同時他嚴禁自己的部隊未經司令部允許將犯人就地槍決。[8]

陳一方面裁減廣東駐軍,另一方面着手裁減政府人員。[8]

1921年初,廣東省議會選出省憲起草委員會進行起草省憲。同年12月19日,正式通過「廣東省憲法草案」。這比湖南與浙江兩省的省憲晚幾個月。廣東省憲規定比較簡單,起草主任黃毅與湘浙兩省憲的起草人,中華民國約法起草人之一王正廷有密切聯絡。 陳炯明並沒有批准和實行廣東省的憲法草案,到了他那兒就石沉大海。[8]

陳炯明在任期間,廣州市的正式建市,由其主導進行,建立立法、行政、財政、審計等機構。他又下令興建公路,公家興辦實業,扶持民間企業。[8]

1924年4月6日,當時陳炯明所部洪兆麟軍餉欠缺,二人以籌集軍餉為名,在潮梅各縣開設神廟、墳墓捐,把神廟分成甲、乙、丙三級,甲等100元,乙等60元,丙等40元,墳墓一等1元,二等6角,估計收入700多萬光洋。7月29日,陳炯明又與洪兆麟在潮汕開辦麻將捐,第一年可收6.2萬元。同年,陳炯明徵收煙稅300多萬光洋,解決了許多財政問題。[33]

陳炯明曾在家鄉和梅州、揭陽等地興辦免費的公立學校。

1920年10月,陳炯明以廣東省省長名義致電陳獨秀,請其來廣州任廣東教育委員會委員長,興辦教育。陳獨秀提出三點要求,一是教育不受行政干涉;二是以廣東省收入的十分之一撥充教育經費;三是行政措施與教育所提倡之學說作同一趨勢。陳炯明同意後,12月16日晚,陳獨秀同維經斯基、李季、袁振英等人一道,從上海趕赴廣州,一起面見了陳炯明。[34]

1921年1月中旬,廣東省長公署設立廣東全省教育委員會,陳獨秀出任委員長,主持一切教育行政事宜,總攬全會事務。在陳炯明的支持下,陳獨秀提出了一套系統全面的教育模式:

- 創辦宣講員養成所。

- 首倡男女同校。

- 創立注音字母教導團。

- 開辦工人夜校。

- 開辦俄語教學。

陳炯明亦對女權運動大力倡導並給予支持,主張經教育權利、人身權利和政治權利的現實主義的順序漸次達到。[35]

1921年1月,陳炯明聘請陳獨秀出任廣東全省教育委員會委員長,陳獨秀相繼在廣東省設立女子師範學校、廣東女界聯合會,並發表演說指出:「中國的家庭,家姑壓迫媳婦,小姑壓迫嫂嫂等事情非常之多,女子在未婚時服從父母,既婚之後,服從丈夫,丈夫死了,還要服從所生的孩子,都是不正當的人生。」對廣東地區馬克思主義思想的傳播產生了重要的推動作用。[34]

1918年1月,陳炯明曾資助83名男女學生留學英、法、美、日,彭湃即身在其列。1921年5月,彭湃自日本學成歸粵,於故鄉海豐成立「社會主義研究社」與「勞動者同情會」。8月,他前往廣州向陳炯明說明情況,得到陳的全力支持,並被任命為海豐縣勸學所所長。陳炯明最初對彭湃發起的海陸豐農民運動抱持寬容與支持之態,並試圖說服彭湃為其服務。

隨着海陸豐農民運動的發展和農會的擴大,海豐士紳階層屢向陳炯明報告農會的危險性,尤其農會與在俄國支持下合流的共產黨及國民黨之間愈益密切的關係。1924年2月10日,陳炯明將彭湃、王作新與海豐的豪紳代表邀至私宅會面。彭湃表明了自己的所有觀點,豪紳隨即向陳炯明施壓,王作新則稱若陳炯明繼續庇護農會,他將辭職。 3月21日,王作新奉陳炯明之命布告解散農會,海豐農會由此轉入地下狀態。彭湃因此對陳炯明深為憤恨,稱「此人非殺不可」。4月上旬,彭湃轉赴廣州加入中共。[36] 1925年2月黃埔軍校革命軍第一次「東征」陳炯明,彭湃和海陸豐農會積極參加及配合東征軍,擊潰陳炯明的部隊,海豐縣農會於1925年3月恢復;6月東征軍暫離開海豐,陳炯明部重占海豐後對農會進行了報復[37],並毀了彭家[38]。殷麗萍對陳炯明與海陸豐農民運動關係的研究亦認為陳是受當地地主豪紳壓力而開始反對農民運動。[39]

評價

無論是中國國民黨主導的國民政府,或是中國共產黨主導的中華人民共和國政府,在教科書上描述陳炯明都以「逆黨」、「叛軍」、「叛徒」稱之。1990年代以後開始有部分學者重新考證其生平,陳炯明之子陳定炎著有《一宗現代史實大翻案》一書,企圖讓世人重新認識陳炯明,但由於引用資料過度依賴香港的《華字日報》,遭到楊津濤[40]、劉京一[41]等學者的批評。

1920年12月15日香港《華字日報》轉載上海《申報》對陳炯明的評論云:「陳氏為人剛毅果敢沈默寡言,其私人道德,可為南北權要之模範。」

章太炎讚譽陳炯明「清操絕於時人,於廣中彌不可得」。

孫逸仙曾坦言陳炯明「不好女色,不要舒服,吃苦儉樸,我也不如」。[42]

劉仲敬評陳炯明「真能不受外援,不賣國土,唯陳炯明足以當之。陳炯明歷任方面大員,毫無貪污,家無恆產,病危不能支付房租,死無買棺之費。」[43]。

家庭

- 妻黃雲(娥),是陳炯明老師的女兒。兩人在陳21歲時結婚。黃於1936年去世,育有五女三男。[44]

- 女兒名字分別為陳寶瑤、陳碧瑤、陳瑞瑤、陳淑瑤和陳娓瑤。

- 長子陳定夏,與胞弟陳定炎同赴上海就學,聞父病危之訊即乘船急赴香港,但因船上食/水不潔而不幸感染痢疾,抵港後終於父出殯前夕(1933年9月30日)凌晨4時病逝[45][46]。

- 次子陳定炎(1923年11月22日-2006年9月7日),航空和機械工程專業出身,碩士及博士分別畢業於特拉華大學及哈佛大學。曾任職通用動力與電船公司研發組經理及美國海岸防衛隊行政督辦,亦曾任教於美國羅德島大學、聖母大學及康涅狄格大學等知名學府。晚年研究歷史資料為父親翻案。[47]

- 三子陳定炳。陳炯明與章太炎(炳麟)的交情甚篤,因此把兩幼子的名字,取自章氏的名號。

流行文化

海豐民謠樂隊五條人有一首歌《陳先生》歌唱了陳炯明的生卒葬之年份。歌中只有三句歌詞:「1878年伊生於海豐;1933年佢死於香港;1934年其葬於惠州」,分別以三地民眾最常用的語言,即福佬語海豐話、廣東話與客家話演唱[48]。

註釋

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads