热门问题

时间线

聊天

视角

𰻞𰻞麵

中国陕西面食 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

Remove ads

读音与字型

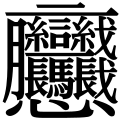

”字拓片,小篆体,年代不详。其写法右侧为“刂”,内含“糸”,“穴”下无“工”或“九”,“心”位于“月”与“刂”之内。[1]

”字拓片,小篆体,年代不详。其写法右侧为“刂”,内含“糸”,“穴”下无“工”或“九”,“心”位于“月”与“刂”之内。[1]关于“𰻝”一字的读音来源说法较多,民间多流传为拟声。

有多种说法:

- “饼”字一些地方旳白读音,秦腔剧作家范紫东、语言学家郭芹纳等人认为该字来源于古文献中经常出现的“饼”字,为“饼饼面”的语音儿化音变。[2][3][4]

- 地方话里“扁扁”的讹音。在西北地区有的地方方言里,韵母“an/ㄢ”和“ang/ㄤ”会互相混淆。“扁扁”的读音会变成“biáng biáng”的声音。在传到他处的过程中,原义被遗忘,中间有人为了扩大销售,特意把它神秘化,创造新字来宣传“地方特色”。

- 拟声词,制作时擀制和拉扯过程中,面在案板上发出“biáng biáng”的声音。

- 拟声词,制作时将面下锅,面碰到锅沿,发出“biáng biáng”的声音。

- 拟声词,制作时将面下锅,面被扔到空中,落入滚烫的水中,发出“biáng biáng”的声音。

- 拟声词,制作时捞出面和调味搅拌过程中,发出“biáng biáng”的声音。

- 拟声词,吃面时,嘴巴嚼面,发出“biáng biáng”的声音。

- 拟声词,源于古代妇女洗衣服时用棒槌捶打衣服的声音,秦代原始制作𰻝𰻝面时,如同捶打衣服一样,用棒槌捶打面团,发出“biáng biáng”的声音[5]。

Remove ads

“𰻝”字为书写最复杂、笔画最多的汉字之一,最常见字型为58画,另有写法多达70画。[6]𰻝的笔画数:宀(3)八(2)马(10)长(8)长(8)月(4)刂(2)言(7)ㄠ(3)ㄠ(3)心(4),辶旁旧字形(4),合计:58画。

𰻝𰻝面在陕西关中地区广泛流传,各地“𰻝”传统写法并非完全相同,衍生出十余种写法。各种写法笔画不一样,最少的56画,最多的有70画以上。[6]

此外,关中也有少数将其写为“奤”字,显然是会意面条宽大,而发音一致为“biáng”。[7]

为方便记住“𰻝”字,民间流传着对应写法的歌谣,歌谣基本解释如下:

然而,歌谣在各地流传的版本也不尽相同。下表显示了此字的一些字形及其歌谣。

Remove ads

“𰻝”字型构造概括了此面的特性,体现了原料、调料、制作工艺、辛勤操作、食客感受等,展现了秦人心底宽广、有棱有角、大苦大乐的性格气质,映射了山川地理与人情冷暖,组成了陕西独具特色的饮食文化。[8]

“𰻝”字中各部分可联系不同内容进行解释。

有说法称,“𰻝”字各部分表示了做面过程。[10]

- “穴”字型,指搋面[注 7],为一种和面方式,常用瓷盆。

- “言”字型,即“盐”,同音互训,指和面过程中需要用盐,盐是必不可少的调味品。[注 8]

- “九”字型(部分写法),即“久”,同音互训,指搋后的面需久放至少半天,成为“渥面”。

- “幺”或“糸”字型,即“绞”,指搋后的面团需要反复揉捏,才能筋道。

- “工”字型(部分写法),指“工夫”或“功夫”,指制作过程中所花费工夫。

- “马”字型,代指“一马平川”,指面条十分宽,犹如裤带。

- “长”字型,指面条不仅宽,而且长。

- “月”字型,即“肉”,面中可放入肉进行调味。

- “刂”、“戈”、“寸”、“丁”等字型,指用菜刀剺,可特指关中地区的切面刀。

- “心”字型,指一心一意、专心致志。

- “辶”字型,即“哕”,即“车车儿”,古咸阳的一种常见车辆。

陕西民俗学会理事靳应禄称,“𰻝”字表示推独轮车卖面车夫的形象。[5]户县大王镇康王村有老人说,“𰻝”字就产生于康王村一带,与过去的地轱辘车有关。[10]

其𰻝字写法为:

关于“𰻝”一字的造字来源说法较多,民间传说多包含牵强附会。

民间传说“𰻝”字为民间一无名秀才所造,时代不详。

传说一名穷困潦倒、饥肠辘辘的秀才赶往咸阳时路过一间面馆,听到其中传出 “biáng——biáng——” 的做面声音,吃了一碗色香味美的裤带一般宽的面条。

吃完却发现自己囊中羞涩无法付账,哀求店家让他写字代替。他按照店家“biángbiáng面”的发音,感慨自己一路坎坷,一边歌道:“一点飞上天,黄河两边弯;八字大张口,言字往里走,左一扭,右一扭;西一长,东一长,中间加个马大王;心字底,月字旁,留个勾搭挂麻糖;推个车车走咸阳。”一边就写下了“𰻝”字。[5]

民间传说“𰻝”字为秦始皇所下令制造。

传说秦朝时咸阳街头常有老翁推车沿街叫卖𰻝𰻝面,常从渭河中舀水和面、煮面,碰到食客就使劲扯动面团,直到变成又长又宽的裤带面,扔入沸水煮熟、盛入老碗,加入调料、清油,十分筋道爽口。

居住咸阳的秦始皇日夜操劳国事,厌倦了山珍海味,没有食欲。一名宦官前往街上买了碗“𰻝𰻝面”送上,让秦始皇胃口大开。秦始皇问:“这是何物?竟比山珍海味还味美上口。”,宦官答:“𰻝𰻝面。”

秦始皇将其视为“御用”面食,不能让平民随意吃到,故御赐复杂字型,令百姓无法写出。[5]

一说,有诗曰:“推车咸阳街头转,遇见官府老爷汉,禀告君王好御膳,君王知晓要接见,端来一碗𰻝𰻝面” 秦始皇十分喜爱此面,高呼“保我大秦江山!”为鼓舞民心、号召保卫祖国,御笔写下此字。[13]

清初洪帮图符研究

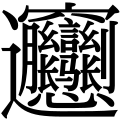

流传于四川盆地的两个广为人知的复杂汉字“![]() ”和“

”和“![]() ”,其内部结构与“𰻝”字十分类似。类似结构的汉字流传于10多个省市,300多年来均有出现,却仅限民间相传,从无传统典籍收录。

”,其内部结构与“𰻝”字十分类似。类似结构的汉字流传于10多个省市,300多年来均有出现,却仅限民间相传,从无传统典籍收录。

重庆一带的“![]() ”字和四川一带的“

”字和四川一带的“![]() ”字,均念为“zuí”,即当地方言中的“贼”,意指强盗。为方便记忆也有歌谣对应[注 9][注 10][注 11],在当地乡村中人人均能背诵。[17][14]

”字,均念为“zuí”,即当地方言中的“贼”,意指强盗。为方便记忆也有歌谣对应[注 9][注 10][注 11],在当地乡村中人人均能背诵。[17][14]

有观点认为,这些汉字与清初东南沿海地区刚刚兴起的洪帮图符十分类似,可能为洪帮隐语秘符,由于洪帮各派系从南至北扩展传播,而将该图符传播各地,尤其是四川盆地,演化为汉字。[14]

现存资料中显示,洪帮兴起初期,东南沿海一带的开香堂布置中有图符与四川盆地流行的“![]() ”和“

”和“![]() ”两字几乎完全相同。由于洪帮历来多有组装秘字作为隐语的传统[注 12],则可用拆字法解读该图符:[14]

”两字几乎完全相同。由于洪帮历来多有组装秘字作为隐语的传统[注 12],则可用拆字法解读该图符:[14]

- 上部“亠、二、口、糸、糸”与下部“心”(小篆体)构成了繁体的“戀”字,指“留恋”[注 13]。

- 左右两旁的“月”与“戈”(或“刂”)在图符中原为对称形状,如新月初升,指“月”[注 14],省写代指“明(朝)”。

- 中部的“马”、“长”与下面的“辶”,隐含“一马当先”、“马行千里”、“长途跋涉”之类含义。

因此,图符中可能隐含“留恋大明,一马当先”之意。在传播过程中,可能缓慢发生变化,最终演化成为当地民间字符,传播越远,其字型变化可能越大。可以看出,四川盆地的“![]() ”和“

”和“![]() ”两字省略了“辶”,而陕西的“𰻝”字增加了“穴”字头。

”两字省略了“辶”,而陕西的“𰻝”字增加了“穴”字头。

有趣的是,这个字流传到潮州话地区时,被当地民众认为跟“恋爱”的“恋”字同义,不过读音不同,在江夏懋亭氏编著的《汇集雅俗通十五音全本》中,收入潮州话“鸡”部(oi)、“时”母(s)、阴入调,读音为“soih4”,与当地话“𩐅椅脚”、“𩐅齿缝”的“𩐅”字同音[15]。根据《潮汕十八音字典普通话对照》,此字与“恋”字是同义不同字、不同音,各部件皆能解释恋爱的状态:“言”谈,是恋爱的中心;“丝”是“缠绵”二字的偏旁;“日”、“月”与两个“长”代表时时刻刻、长长久久;战“马”与“干戈”反映三角恋与情敌争持的情况。当地人认为此字形将恋爱描述得错综复杂、淋漓尽致[16]。

对比四川盆地一带的“zuí”字,以及洪帮开香堂嘅图符,此“soih4”字亦十分相似,只是多了“日”和“干”两部件。如果洪帮图符中嘅“月”是“明朝”(大明)的“明”字嘅省写,“soih4”的写法就是“日”与“月”齐现。而“干”和“戈”皆是武器。可以相信此“soih4”字的字形,也是同一来源[20]。

- 传统辞书《说文解字》、《康熙字典》、《字汇》、《汉语大字典》、《中华字海》[注 15]等中,均未收录此字。

- 数位辞书《异体字字典》、《百度汉语》[注 16]等中,亦未收录此字。

- 截至民国年间的各地传统方志中,较少涉及民间小吃,尚未发现有关

面的记载。[注 17]

面的记载。[注 17] - 《都市方言辞典(陕西卷)》[21]收录此词条,并详细介绍了相关饮食文化:

𰻝 biáng[piaŋ24] ①“𰻝𰻝儿面”的biáng。 ②指人死掉,含庆幸语气:狗日的这回才~了。 - 𰻝𰻝面 biángbiangmiàn[piaŋ24piaŋ24-31miã55] 详见下边词条

- 𰻝𰻝儿面 biángbiangrmiàn[piaŋ24.piẽr miã55] 陕西最爱吃的面食之一……

早在2006年,井作恒(John Jenkins)跟康立论(Lee Collins)电邮讨论后,提交了“![]() ”字,比现行字形缺少了一个“心部件”[22]。然而,该字被提交到IRG后,Marnen Laibow-Koser指出井作恒给出构字式(IDS序列)为“⿺辶⿱穴⿰月⿰⿲⿱幺長⿱言馬⿱幺長刂”,其长度是18个码位,于2007年被指出不符合当时《核心规约》中长度不能超过16的规定[23](后来的《核心规约》中删去了这一限制)。2008年,TCA和日方认为此提案的字“字形模糊”,应当厘清[24]。2009年,此字转移到中日韩统一表意文字扩展区E提案后,山本知(Yamamoto Satoshi)指出它缺少了“心部件”的问题[25],最终此字提案被移除。此字也曾被提至“急用汉字”区的讨论里,但被日方和韩方代表认为并非急用[26],最后只能移至审议扩展区G收录字的WS 2015中。[27]

”字,比现行字形缺少了一个“心部件”[22]。然而,该字被提交到IRG后,Marnen Laibow-Koser指出井作恒给出构字式(IDS序列)为“⿺辶⿱穴⿰月⿰⿲⿱幺長⿱言馬⿱幺長刂”,其长度是18个码位,于2007年被指出不符合当时《核心规约》中长度不能超过16的规定[23](后来的《核心规约》中删去了这一限制)。2008年,TCA和日方认为此提案的字“字形模糊”,应当厘清[24]。2009年,此字转移到中日韩统一表意文字扩展区E提案后,山本知(Yamamoto Satoshi)指出它缺少了“心部件”的问题[25],最终此字提案被移除。此字也曾被提至“急用汉字”区的讨论里,但被日方和韩方代表认为并非急用[26],最后只能移至审议扩展区G收录字的WS 2015中。[27]

同时,范铭(Ming Fan)[28]向Unicode提交“𰻝”字的收字申请。其后,在Unicode审议新字收录的WS 2015中,此字的繁体代号为UTC-00791,以胡劲涛、孙立新、史鹏飞等著的《都市方言辞典(陕西卷)》作为证据;其类推简化字则为UTC-01312,用的证据为施韵佳、梁贵红、崇蓉蓉等在《重庆科技学院学报(社会科学版)》发表的文章〈Biáng形纹样探究〉[29]。遗憾的是,提交的字形与引用证据之间有差异,繁体的提交字形为最常见的写法“𰻝”,但引用证据中的写法却是缺少了“刂部件”而且“月部件”变大了的“![]() ”;简体的提交字形为“𰻝”,可是引用证据那篇文章中显示的对应繁体是“

”;简体的提交字形为“𰻝”,可是引用证据那篇文章中显示的对应繁体是“![]() ”,“刂部件”变成了“戈部件”,两个“幺部件”也变成“糸部件”。这些字形差异不但引起了讨论[30],还引起过意料之外的衍生提案,比如日本的铃木俊哉(Suzuki Toshiya)提出过“中日韩复杂表意字符(CJK Complex Ideographic Symbol)”的概念,以“

”,“刂部件”变成了“戈部件”,两个“幺部件”也变成“糸部件”。这些字形差异不但引起了讨论[30],还引起过意料之外的衍生提案,比如日本的铃木俊哉(Suzuki Toshiya)提出过“中日韩复杂表意字符(CJK Complex Ideographic Symbol)”的概念,以“![]() ”来兼容各种异体,无论棋盘纹部分为何,都统一为同一个字。甚至可容许像“

”来兼容各种异体,无论棋盘纹部分为何,都统一为同一个字。甚至可容许像“![]() ”这样的字[31][32]。

”这样的字[31][32]。

最后,这个汉字在2020年3月10日更新的Unicode 13.0版本里,获收录至中日韩统一表意文字扩展区G区块中。[33][34][35][36]繁体字的编码为U+30EDE 𰻞 ,类推简化字的编码为U+30EDD 𰻝 [37]。

2.000版起的思源宋体和思源黑体已收录此字,但由于该版本于该字正式加入Unicode前发布,未能对应码位,只能通过OpenType组字的特性,使用表意文字描述序列将“⿺辶⿳穴⿰月⿰⿲⿱幺长⿱言马⿱幺长刂心”显示为“𰻝”[38]。2.002版更新后字图已对应码位,但组字特性也同时被移除。

饮食民俗

| “ | ” |

贾平凹取其含义说:

| “ | 一老碗面,吼着秦腔,没辣子,嘟嘟囔囔 | ” |

这展现了关中刚烈火辣的秦风秦味,以及他们对𰻝𰻝面和油泼辣子的热爱。[39][40]

| “ | 打出的媳妇,揉出的面 | ” |

意指过门媳妇需要打骂以使其听话,制作𰻝𰻝面需要反复揉压才能有筋道。[39]

陕西民谣称:

| “ | 吃面要吃𰻝𰻝子,听戏要听桄桄子 | ” |

| “ | 一碗面,一折戏,看了秦腔去种地 | ” |

相传,清朝康熙皇帝假扮为商人巡查西北地区,路过陕西省临潼县鱼池村时,借住于一房姓人家中,房家用家常𰻝𰻝面招待。康熙十分喜欢此面,称赞不已,趁机询问其做法,房家人说:“红嘴绿叶玉石板,金色鱼儿浮水面,釜中两沸即成餐”,并详细交待了原料、配料和制作方法。康熙回京后命御膳房进行烹制,却制作失败,故诏令房氏进京为其做𰻝𰻝面。为表感谢,皇帝恩准鱼池村不必纳粮。此面也因此名震天下。[6]

市场与文化推广

𰻝𰻝面在关中地区传统上十分流行,也因其独特风味走向城市,陕西西安等地有众多𰻝𰻝面馆,北京等外地城市也有𰻝𰻝面馆售卖𰻝𰻝面。

近年来,一家名为“Noodle King”的𰻝𰻝面连锁店在西安以及其他城市开设众多分店,注册商标,将𰻝𰻝面品牌化运营。

2003年12月,西安眼镜山野人家的眼镜山野𰻝𰻝面被中国烹饪协会认定为第三届“中华名小吃”。[42]

作为陕西面食的代表之一,加之独一无二的读音与字型,𰻝𰻝面包含有丰富而独特的民俗文化。2009年10月,西安市非物质文化遗产保护中心在𰻝𰻝面故乡的户县康王村组织了𰻝𰻝面“老碗会”,当地村民希望将此面制作技艺申报非物质文化遗产,还可打造专营𰻝𰻝面的餐饮旅游村。[11]

2020年5月,日本7-Eleven在东京附近以限定商品的形式推出𰻝𰻝面,引起话题。其后因为反应热烈,7-Eleven于9月初再发售𰻝𰻝面,其后更将发售范围扩大至关东、东海及近畿各县市。[43]

注释

- 网上有流传此句时将“工”作“二”,现实中却未发现类似字型,怀疑“二”为“工”字之误。

- 又作“飞上天”。

- 音:cháng。

- 音:zhǎng。

- 即“老鸹”,指乌鸦。

- 洪帮传统上有“一片丹心”、“反清”、“复明”等词构成的组装字。

- 在《中国方志库》和《中国基本古籍库》 (页面存档备份,存于互联网档案馆)中检索歌谣内容暂时无果。

- 又作“三千万人民高唱秦腔”。

- 表示“吃”,又作“吃”。

- 又作“没有油泼辣子嘟嘟囔囔”,又作“油泼辣子少了嘟嘟囔囔”

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads