热门问题

时间线

聊天

视角

八堵桥 (台铁)

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

台铁纵贯线八堵桥是位于中华民国(台湾)基隆市暖暖区,跨越基隆河的一座铁路桥梁,连接三坑车站与八堵车站。现役桥梁于2005年3月30日东正线(南下线)通车[2][3]、同年4月28日西正线(北上线)通车[4]。此桥重建通车前,旧桥之官方名称为“基隆河桥”[1]。

Remove ads

沿革与设计

台湾第一条客货运铁路自基隆火车码头至新竹火车码头为止,系1887年6月起由清代台湾巡抚刘铭传及其继任者邵友濂主政动工辟建[5]。基隆通往台北的路段,原本经过今日基隆市安乐区佛祖岭,通过狮球岭隧道与七堵的旧基隆河桥(今大华桥前身),并未行经现在路线。

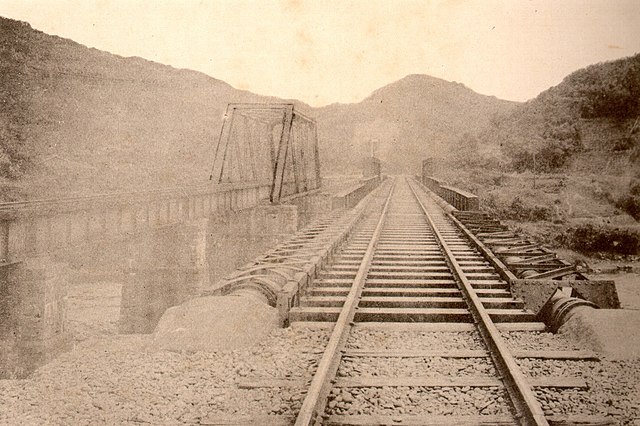

1895年起日本统治台湾,由于清代铁路狮球岭隧道路段太陡峭,火车行驶不易,所以日本当局临时台湾铁道队自1896年5月起在基隆至七堵区间另辟新路线,开凿竹仔藔隧道与架设新的基隆河桥,于1898年通车[6],这座重新定线新建的第一代基隆河桥(八堵桥),架设地点位于今日八堵车站北侧,与清代铁路旧桥相隔甚远。

1896年9月开工,设计为2孔50呎半穿式钢钣梁桥、1孔100呎华伦式半穿式桁架桥[注 1]、1孔50呎上承式钢钣梁桥等,合计4桥墩5桥孔的单线铁路桥,总长99.8米[6][7][8][9],桥墩、桥台采3米深扩大基础,以石材砌筑[10][11]。

本桥于1897年12月15日竣工,并在隔年(1898年)与竹仔藔隧道等路段之新路线一并通车[6]。

第一代桥大约在1914年之后,配合基隆水道水源地(今暖暖)送水干管改造,于桥上枕木两侧设置内径约36公分的德国制钢铁水管,经竹仔岭隧道送水至基隆市内[9][12][注 2]。

台湾总督府铁道部自1912年开始,将台北~基隆间单线铁路扩建为复线铁路[15],其中八堵车站与基隆车站区间的复线在1914年4月份通车[16][17][注 2],该区间新建第二代基隆河桥(位于第一代桥下游侧),由于此处的下游侧是位在西侧,依日本铁路系统靠左行驶通则,二代桥通车后做为北上线桥,原第一代旧桥则做为南下线桥。

第二代桥为单线桥梁,各桥孔跨度与第一代桥相同,但二代桥的1孔100呎主跨改采量体较大的下承式穿式平行弦桁架桥[9][18][注 2],其余4桥孔则为上承式钢钣梁桥(60呎1孔、50呎3孔[19][注 2]),桥墩与桥台则改用红砖砌筑[20]。

二代桥约于战后不明年代停用,停用前主跨100呎下承式桁梁已更换为下承式钢钣梁。但2001年8月15日曾短暂复驶(并配合架设电杆与电车线),以利替换第三代桥之北上线,惟同年9月16日跨17日纳莉台风来袭,基隆河水暴涨,河岸货柜遭冲失顺流而下,撞断第二代桥,现已改建而不存[2][21]。

由于八堵至基隆间复线工程并未改善原有16.7‰的大坡度,于是台湾总督府铁道部自1920年代起在该区间另建设坡度10‰的双轨新线,工程包含新凿第二代双线竹仔岭隧道、架设双线第三代新基隆河桥以及扩建八堵车站站场等。

第三代桥建于第二代桥下游侧一旁,设计为2孔、每孔跨径150呎(47.09米[1])的下承式平行弦华伦式桁架桥(Warren truss),为台铁最初的复线(双轨)桁梁铁桥[22][23][注 2],桥墩与桥台主要以红砖砌筑[20]。该桥于1923年10月21日随着基隆至八堵间双轨新线通车而启用[24]。三代桥通车后,基隆河上共有第一至第三代3桥并列,合计4线轨道,此时原本第一代及第二代桥由纵贯线划归为宜兰线铁路。

三代桥于战后中华民国时期因桥墩发生裂隙,由台湾铁路管理局于桥下新建桥墩与桥台各2座、拆除原本桁梁1孔及移设另1孔桁梁至桥位中段,另上下行路线各增设跨径22.3米、25.4米上承式钢钣梁各1孔,全部工程于1969年1月27日竣工、2月通车[25][26][27]。

1977年12月31日,第一期铁路电气化工程(基隆~竹南间)完工[28],第三代桥已增设电杆、悬臂组与电车线。

之后三代桥主跨桁梁因年久失修,预定改建,遂于2001年8月15日起停用,但同年9月16日跨17日纳莉台风来袭,基隆河水暴涨,河岸货柜顺流而下,撞断第二、第三及第四代桥。因三代桥受损程度较二代与四代桥轻微,故台铁局于同月29日紧急抢通第三代桥[21]。此桥现已改建不存。

推测在台湾日治时期大正末年或昭和初年(约1920年代中后期)兴建,架设于第一代桥与第二代桥中间,桥梁跨径与上部结构均模仿第二代桥,但下部结构之桥墩已改用混凝土结构[14]。

第四代桥兴建原因不明,推测可能是为了取代老旧的第一代桥[20]。

四代桥主跨之100呎下承式平行弦普拉特式桁梁(Pratt truss),于不明年代更换为下承式钢钣梁。该桥持续使用至1990年代初,后期仅少数列车行驶[来源请求]。

1991年之后,基隆市政府拓宽龙安街与南荣路,台铁局配合拆除紧邻该道路的宜兰线铁路[30],因此第四代桥连同宜兰线之拆除而停用,原行驶于其上的宜兰线基隆~八堵间柴油普通车自1991年6月26日起改行驶第三代桥[31]。

第四代桥于2001年3月6日曾短暂复驶(并配合架设电杆与电车线),以替换第三代桥之南下线,至同年9月16日跨17日纳莉台风来袭,河水暴涨,遭顺流而下的货柜撞断,现已改建不存[2][21]。

Remove ads

由于第三代八堵桥受1999年台湾921大地震影响,需要整修或改建[2],所以中华民国交通部台湾铁路管理局于2001年3月及8月将三代桥桥上路线暂时切换到隔邻的二代桥与四代桥,只不过同年9月16日跨17日纳莉台风来袭致河水暴涨,各桥均遭顺洪而下的货柜撞断。因此,台铁局专案工程处配合后续的基隆河整治计划,在原本二代桥与四代桥的位置重建新桥,是为第五代桥。

第五代八堵桥依两百年洪水频率估算,桥面较旧桥提高1至1.5米(八堵车站站场同步垫高及变更配线)[2],在2003年8月动工,新桥采用大跨距下承式钢拱桥设计,桥高24米、宽10.6米、长115米,单跨无桥墩,可避免阻碍水流。施工时以二代、四代桥旧桥墩临时支撑,至2004年8月下旬完成钢拱架设,2005年初开始上漆。考虑行车安全,钢拱颜色排除与号志机灯号相关的红、黄、绿色等,最后采用地方人士建议的天空蓝为新桥色彩,呼应基隆市海洋城市的风格[32]。

2005年3月左右,第五代桥上漆完成,并拆除桥下支撑的旧墩,桥面铺设无道碴道床,同年3月29日夜跨30日切换新东正线(南下线)通车[2]、4月27日夜跨28日切换新西正线(北上线)通车[33],自此,第五代桥取代第三代桥,营运至今。

Remove ads

第三代旧桥2005年4月28日停用后,中华民国经济部水利署第十河川局要求台铁局赶在汛期前拆除,以免阻碍水流。因该桥历史悠久、且为台铁唯一双轨型桁架桥,具历史价值,但台铁局无法负担日后保养保存费用,只能在拆除时测绘、编号,尽量保持原貌,以利日后有人接手异地重组。而基隆市政府考量河川安全、异地保留牵涉庞大经费,以及该市缺乏场地等因素,故也未考虑是否保存旧桥。另外,国立科学工艺博物馆曾与台铁局接洽,考虑将旧桥移至高雄市该馆前方广场展示,让民众了解早期的工业技术,然而,这个构想也处于未定案状况[34]。

台铁局分段拆解旧桥桁梁后,暂时存放在八堵车站后方空地,经过两年余风吹雨淋,均无单位向该局提出保留旧桥意愿,所以台铁局表示,可能会以废铁处理[35]。现况旧桁梁已自八堵车站移除。

现役第五代新桥2005年3月30日启用后,多年来因气候潮湿多雨,外观逐渐斑驳污损、锈蚀,常有民众反映要求改善,经中华民国立法委员蔡适应及地方人士争取,台铁局台北工务段同意编列4,200万余元预算,进行该桥外观除锈、涂装、大梁钢板补强、更换铆钉等,自2017年11月起施工,原规划新涂装为蓝色,但基隆市政府交通旅游处协调台铁局能以融合周边景观环境为原则上色[36]。

2019年8月,本桥梁改善及重漆工程完工[37]。

相关条目

注释

引用资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads