热门问题

时间线

聊天

视角

美国独立宣言

1776年7月4日由大陸會議批准的宣言 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《美国独立宣言》(英语:United States Declaration of Independence),全称《美利坚十三个联合邦一致宣言》[2](英语:The unanimous Declaration of the thirteen united States of America),是北美洲十三个英属殖民地宣告自大不列颠王国独立,并宣明此举正当性之文告,为美国最重要的立国文书之一。1776年7月4日,第二次大陆会议在费城的宾夕法尼亚州议会大厦(后更名为独立厅)一致通过了这份宣言。出席会议的代表后来被尊称为“美国开国元勋”,他们在这份文件中清楚阐述了为何十三个殖民地认为自己已成为独立主权的国家,不再受英国殖民统治。《独立宣言》自发布以来,被广泛传阅与重印,对全球历史和政治思想产生深远影响。

美国独立战争的爆发可追溯至1775年4月的列星顿与康科德战役。在战火初起之际,北美十三州殖民地于1775年5月10日重新召开大陆会议。英王乔治三世在同年8月23日正式宣告殖民地处于叛乱状态。面对日益激烈的政治与军事对抗,会议于1776年6月11日成立“五人委员会”,成员包括约翰·亚当斯、本杰明·富兰克林、托马斯·杰佛逊、罗伯特·李文斯顿与罗杰·雪曼。这个委员会负责起草一份正式文件,说明美洲殖民地脱离大不列颠王国的理由。亚当斯强力主张独立,并说服委员会由杰佛逊负责撰写原始草稿。杰佛逊于6月11日至6月28日之间完成初稿,之后由会议进行编修。

该宣言的核心在于为大陆会议投票宣告独立提供理据,并阐述殖民地脱离英国统治的原因。早在7月2日,会议就通过了“李氏决议文”,正式声明英国政府已无权在北美殖民地行使统治。《独立宣言》列举了对英王的27项控诉,包括限制殖民地立法、驻军压迫、妨碍司法、课税无代表权等。同时,宣言也强调了若干天赋与法律上的基本权利,当中包括人民拥有推翻压迫政权的权利。

1776年7月4日,大陆会议正式通过这份宣言,十三州代表一致赞成。宣言的签署本质上是一项对英王的公然反叛,根据当时法律,属于可处以酷刑与死刑的叛国行为。尽管如此,代表们仍毅然决定签署此文件,确立殖民地的政治立场。两天后的7月6日,《宾夕法尼亚晚报》首次公开刊登了《独立宣言》。至7月8日中午,宣言首次在新泽西州特伦顿、宾夕法尼亚州伊斯顿与费城三地同步公开朗读,象征其正式对人民公布。

《独立宣言》有多种发行形式,其中最广为流传的是由邓拉普大型单页版(Dunlap broadside),在宣言通过后迅速印制并分发,这份印刷品现收藏于华盛顿哥伦比亚特区的国会图书馆。至于正式签署的版本,由提摩西·梅拉克负责誊写,经国会于7月19日下令制作,并于8月2日由多数代表完成签名[3][4]。此份版本现藏于国家档案和记录管理局,并被视为最具官方性质的原件。

作为人权与自由理念的象征,《独立宣言》具有深远的世界性影响。美国总统亚伯拉罕·林肯视其为国家的道德准则,并主张应依其精神来诠释《美国宪法》[5](p. 126)。1863年,林肯于南北战争期间发表著名的盖兹堡演说,将《独立宣言》的理念置于演说核心,被认为是美国历史上最重要的演讲之一[6]。宣言中第二句话:“我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,包括生命、自由与对幸福的追求”,已成为世界历史上最广为人知与引用的语句之一[7] 。美国历史学者暨普利策奖得主约瑟夫·埃利斯认为,《独立宣言》蕴含了美国历史上“最强而有力与具深远后果的文字”[8]。

Remove ads

沿革

总结

视角

在1776年7月《独立宣言》正式通过时,北美十三个殖民地与大不列颠王国之间的战争已经持续了一年多。然而,双方关系的恶化并非始于擦枪走火,而是可以追溯至1763年七年战争结束后的局势变化。这一年标志着英国在全球殖民扩张上的胜利,但也带来庞大的战争债务,使大不列颠议会决意对北美殖民地加强财政控制,并以课税作为手段。1765年,大不列颠议会通过《印花法令》,对殖民地的各类纸本文书课税,引发广泛抗议。接着于1767年推行的《汤森法令》,进一步课征进口商品税,并设立专员以监督税收执行。对英国而言,这些措施是让殖民地合理分担大英帝国经费的手段。然而,在殖民地内部,这些政策被视为未经同意的压迫性课税,违背了“无代表,不纳税”的政治原则。殖民地人民强烈反对这种由遥远国会主导、却未设代表参与的制度[9](p. 162)。

根据英格兰1688年光荣革命后所形成的主流宪政观,议会至高无上,其立法权遍及整个帝国,任何由议会制定的法令皆具合法性与宪法性[9](pp. 200–202)。但在北美殖民地,一种不同的宪政思想逐渐兴起。殖民地的政治思想家认为,英国宪法不仅是制度安排,更蕴含对人民的基本保障,包括财产权、自我治理权,以及抵抗暴政等基本权利,任何政府,包括议会,都不能侵犯这些权利[9](pp. 180–182)。随着时间推移,越来越多殖民地居民开始质疑议会对殖民地的合法管辖权,认为即使英王仍是共同的君主,殖民地自身的议会应拥有对内自治的完全权力[10]。

这些政治分歧很快转化为行动。1772年的松树暴动与1773年的波士顿倾茶事件便是殖民地对英国税制与行政干预的公开反抗[11][12] 。特别是在波士顿事件后,英国议会施加更严厉的惩罚措施,关闭波士顿港并撤销马萨诸塞的殖民地宪章,进一步加剧了美洲人民的愤怒与不信任。至1774年,美洲的政治思想家如山缪·亚当斯、詹姆斯·威尔森与托马斯·杰佛逊,已开始明确主张,英国议会仅为本土之立法机构,而非整个帝国的代表机构。他们认为,各殖民地拥有自己合法成立的立法机构,仅在对国王效忠的框架下与帝国其他部分保持联系[9](pp. 224–225)。

托马斯·杰佛逊在1775年11月的一封信中写道:

Believe me, dear Sir: there is not in the British empire a man who more cordially loves a union with Great Britain than I do. But, by the God that made me, I will cease to exist before I yield to a connection on such terms as the British Parliament propose; and in this, I think I speak the sentiments of America.

译文如下:

| “ | 请相信我,亲爱的先生:在大不列颠帝国中,再也没有比我更衷心支持与母国联合的人了。但以造物主之名,我宁愿死去,也不会接受如今英国议会所提之条件;我相信这正是美洲的共同心声。 | ” |

| ——托马斯·杰佛逊,1775年11月29日[13] | ||

这段话展现出殖民地人民在维系与英国的传统连结与争取正当权利之间的挣扎。当和平与妥协的希望逐渐幻灭时,脱离统治、寻求独立便成了唯一的出路。

Remove ads

1774年,英国议会通过一系列旨在惩罚北美殖民地的法律,被称为《强制法案》,而在美洲殖民地则普遍称之为《不可容忍法案》。这些法案主要针对发生于1772年的“加斯比号事件”及1773年的“波士顿倾茶事件”,其内容包括关闭波士顿港、限制马萨诸塞的自治权、扩大驻军权力等措施,殖民地普遍视其为对英国宪法的践踏与对殖民地自由的公然威胁[14]。面对这种局势,十三个殖民地决定联合回应,于1774年9月在费城召开第一次大陆会议,寻求协调一致的抗议方式。

第一次大陆会议的代表来自除乔治亚外的十二个殖民地,会议地点设于费城的木匠厅。与会代表多为各殖民地的重要政治人物,他们共同制定了一系列应对措施,包括组织对英国货品的抵制、终止与英国的贸易往来(大陆协定),并起草呈交英王的致英王请愿书,要求废除《强制法案》。这些举措显示出殖民地在当时尚未完全放弃与母国的关系,大多数代表仍寄希望于透过和平手段,促使英王与国会回心转意。

然而,英王乔治三世与时任首相诺斯勋爵却坚决维护英国议会的至高权力。1774年11月,乔治三世在给诺斯的信中明言:“将由枪炮来决定他们是属于这个国家的臣民,还是要选择独立”[15][16]。这段话反映出英王对于让步毫无意愿,亦预示著冲突升级的可能性。英国方面并未对殖民地的请愿作出正面回应,反而着手准备军事行动。1775年4月,列星顿与康科德的交火标志着战事正式爆发[17][18]。尽管如此,当时多数殖民地居民及政治人物仍对与英国和解抱有希望,期待国王能够出面纠正议会的政策[18]。于是在战火初起之际,第二次大陆会议于同年5月在费城宾夕法尼亚州议会大厦再次召开。

第二次大陆会议不仅涵盖了前次未参与的乔治亚殖民地,讨论内容也远较第一次更加深入且更具战略性。尽管部分代表已暗中支持脱离英国,但在法律上宣告独立仍属于叛国行为,足以判处死刑,因此无人公开主张。然而,战局的发展与英方的态度迅速改变了舆论走向。1775年较后时间,大陆会议再次向英王呈递《橄榄枝请愿书》,表达对和平解决冲突的期待,但不久后即遭拒绝。乔治三世发表《镇压造反与叛乱宣言》,宣布美洲殖民地已进入反叛状态,并于10月26日在议会表示已考虑接受外国援军来镇压殖民地叛乱[19](p. 25)。随着英王公开背书对殖民地的武力镇压,进一步破坏了殖民地人民对君主的最后幻想,这种视国王为保护者的忠诚感迅速瓦解。部分英国议会成员虽对殖民地表达同情,警告政府的强硬政策将迫使美洲走向独立,但这类声音属于少数,难以改变当局既定方针。随着战事升级,第二次大陆会议组织了大陆军,并任命乔治·华盛顿为总司令,并开始进行对外联络与国际宣传的准备。

1776年1月,一份在费城出版的小册子《常识》(Common Sense)迅速掀起政治风潮。该书由英裔移民托马斯·潘恩撰写,语调激昂,笔锋犀利,首次明确主张北美应与英国决裂。潘恩形容,虽然脱离帝国统治是一场艰困的战役,但其必要性与正当性不容置疑。他将独立理念与新教信仰相连结,呼吁殖民地人民摆脱君权的束缚,建立属于美洲自己的政治身份认同。《常识》以前所未有的方式,打破了对“独立”这一议题的沉默与忌讳,开启了全社会关于美洲前途问题的公开辩论[20][19](p. 33)。这本小册子迅速传遍十三个殖民地,成为美国历史上最具影响力的政治出版物之一。乔治·华盛顿在阅读后,命令全军诵读此文,以提振士气。当时大陆军经历连番败仗,情绪低落,而潘恩的文字在士兵之中激起了广泛共鸣。不久之后,华盛顿率军横渡特拉华河,在特伦顿战役中对驻扎当地的黑森佣兵发动突袭,取得重要胜利,扭转了战局[19](pp. 33–34)。《常识》的销售与传阅极为广泛,除了印刷版本之外,还经常在酒馆与集会场合被高声朗读。在当时人口约250万的殖民地中,该书的销量与影响堪称空前。潘恩以简明、平易近人的语言,将抽象的政治理念转化为人民的具体诉求,使普通民众也能理解与接受独立的必要。

1776年2月,殖民地得知英国国会已通过《禁运法案》,不仅封锁北美港口,更将所有美洲船只视为敌对目标。此一举动,在不少人眼中等同于英国单方面与殖民地决裂。约翰·亚当斯因此断言,英国议会事实上已先行宣告独立,他称这部法案为“独立法”,是对帝国结构的彻底瓦解[21][19](pp. 25–27)。紧接着又传出乔治三世聘请德国佣兵协助镇压北美叛乱的消息,进一步激起殖民地人民的愤怒。英王动用外国武力对付自己的臣民,使许多原本对王室尚存幻想者终于清醒,转而支持分离主张[22]。

在《常识》小册子获得巨大成功之后,潘恩在1776年12月又发表《美州危机》(The American Crisis)系列文章,以激励语言鼓舞人心,其中开篇一句“这是考验人心的时刻”(These are the times that try men's souls)更成为脍炙人口的格言。他警告那些在危机时刻逃避责任的“夏季士兵”与“阳光爱国者”,并赞扬那些在艰难中坚持理想的人才配得上人民的敬重与感激。他写道:“暴政如地狱一般难以征服;然而我们拥有这样的安慰:越是艰苦的斗争,胜利便越加光荣”(Tyranny, like hell, is not easily conquered; yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph.)[23]。这些言论成为革命战争初期的重要精神支柱,进一步巩固了人们对抗帝国的决心。

Remove ads

1776年春季至夏季期间,来自各殖民地的声音逐渐汇聚为一股日益高涨的独立呼声,透过多种形式的地方性或州级宣言表达出来,这些宣言最终推动了大陆会议对独立议题的正式采纳。历史学者波琳·梅尔(Pauline Maier)统计,自1776年4月到7月间,十三个殖民地中有超过九十份地方或州级的独立宣言出现,展现了支持与英国分离的广泛共识[19](pp. 48,Appendix A)。这些宣言形式各异,有的以明确书面形式授权其代表在大陆会议中支持独立,例如4月12日的《哈里法克斯决议》,使北卡罗来纳成为首个明文授权代表可投票支持独立的殖民地[24](pp. 678–679)。其他形式则包括州议会通过的法案,例如罗得岛于5月4日正式宣布不再效忠英王,成为首个以立法方式终止与英国联系的殖民地[24](p. 679)[25][26]。

在地方层面,许多县或城镇议会也通过决议,公开支持独立诉求。这些决议虽然规模较小,但亦是广泛而深入的草根运动。有些声明甚至以法院陪审团指导语的形式出现,例如南卡罗来纳的首席大法官威廉·亨利·德雷顿于4月23日宣称:“本地法律授权我宣告……乔治三世,英国国王……对我们无任何权威,我们亦无须服从于他”(The law of the land authorizes me to declare ... that George the Third, King of Great Britain ... has no authority over us, and we owe no obedience to him.)[19](pp. 69–72)。这些声明共同构成了殖民地对脱离英国统治日益坚定的集体态度。虽然这些地方宣言在当代多已被后来通过的国家层级文献所掩盖,例如7月2日大陆会议通过的正式独立决议案,与7月4日通过并印行的《独立宣言》,但它们实际上为这些举措奠定了基础[19](p. 48)。现代学界普遍认为,一份历史上曾被视为最早的地方宣言,即据称于1775年5月通过的《梅克伦堡独立宣言》,其真实性存疑,很可能是后人虚构[19](p. 174)。

Remove ads

在1776年春夏之交,十三个殖民地内部对脱离英国的呼声迅速升高,但即使如此,第二次大陆会议在早期仍未获得充分授权,无法直接宣告独立。由于与会代表是由十三个各自为政的地方政体选出,其来源包括临时会议、自发组织与民选议会,每位代表均受限于所属殖民地政府的具体指示。即使部分代表私下支持独立,也不能在未获授权的情况下公开表态,否则将违背选民与殖民地议会的信任,甚至面临法律责任[27]。当时仍有数个殖民地明确禁止其代表推动与英国的分裂,而另一些殖民地的指示则模糊不清,无法作为正式投票的依据[19](p. 30)。因此,支持独立的倡议者开始着手推动各个殖民地修正对代表的指令。根据会议惯例,唯有在多数代表团获得充分授权的情况下,大陆会议方可通过宣告独立的决议,并且至少需要有一个殖民地政府主动指示其代表向会议正式提出独立案。这是一场既复杂又急切的政治角力,被当时人称为一场“政治战争”[19](p. 59)[24](p. 671)[28]。

尽管许多殖民地公开表示支持独立,但仍有部分地区表现出保留态度,特别是纽约、新泽西、马里兰、宾夕法尼亚与特拉华等中部殖民地。这些地区的政治菁英与民众对于是否与英国决裂意见分歧。当时支持独立的领导人认为,若能说服宾夕法尼亚改变立场,其他殖民地或将随之效仿[24](p. 682)。然而,在5月1日,宾夕法尼亚省在一场聚焦于是否支持独立的特别选举中,反对独立派保住了殖民地议会的控制权,显示独立运动在该地仍未取得主导地位[24](p. 683)。为了推动尚未建立独立政权的殖民地采取行动,大陆会议在5月10日通过一项由约翰·亚当斯与理查德·亨利·李推动的决议,呼吁那些缺乏“足以应对政务需求之政府”(government sufficient to the exigencies of their affairs)的殖民地尽速推选新政府[24](p. 684)[19](p. 37)[29]。此项决议获得全体一致通过,即使是反对独立的领袖,例如宾夕法尼亚的约翰·迪金森,虽然他认为该决议不适用于本殖民地,但亦对此决议投下赞成票[24](p. 684)。这一决议为后来各殖民地成立临时或常设革命政府提供了合法性基础,也进一步削弱了英国在北美的政治影响力。

Remove ads

在1776年5月初,大陆会议正激烈辩论是否应公开宣告独立。当时的背景是,英国国王乔治三世已公开拒绝与殖民地和解,并雇用外国佣兵前往镇压叛乱。此举被许多殖民地领导人视为敌对行动,使得继续效忠王室显得不合时宜。为了应对这一局势,会议照例委任一个小组负责起草一份弁言,说明即将提出之议案的目的。此前言由来自马萨诸塞的约翰·亚当斯负责起草[19](p. 37)[24](p. 684)。

亚当斯撰写的“弁言”明确指出,既然英王已拒绝与殖民地和解,并动用外籍军队对付北美人民,则所有以英王权威为基础的政治制度都应被完全废除。此一表述实际上是在鼓励那些仍由英国贵族代表或亲英势力掌控的殖民地,尤其是宾夕法尼亚和马里兰,推翻现行政府体制,建立以民众权利为基础的政权[30][24](p. 684)[31][32][24](p. 685)。因此,这份前言不仅具有政治宣言的性质,亦被亚当斯视为事实上的“独立宣言”,尽管当时尚未正式宣布与英国决裂[19](p. 38)。经过数日辩论后,大陆会议于5月15日通过此“前言”,但该决议未获一致同意,四个中部殖民地投下反对票,马里兰代表团更以抗议为由退出会议。这显示,即使到了1776年5月中旬,北美各殖民地对是否应彻底脱离英国仍存重大分歧。

Remove ads

在通过五月十五日弁言同一天,在弗吉尼亚殖民地举行的弗吉尼亚大会上通过了一项决议,正式授权其在大陆会议中的代表提出一项动议,建议会议宣告十三个殖民地为“自由独立的州”,并解除其对英国国王与议会的一切效忠义务[33][19](p. 63)。这项指令不仅表达了弗吉尼亚的政治立场,也促使大陆会议采取更明确的行动。依据弗吉尼亚大会的授权,来自该殖民地的代表理查德·亨利·李于6月7日在大陆会议上提出一项三部分的动议。这项动议后来被称为《李氏决议文》(Lee Resolution),其内容包括:第一,宣告殖民地为自由独立的州;第二,建议与外国缔结联盟;第三,建议制定一部殖民地之间的邦联条款。该动议由约翰·亚当斯附议。《李氏决议文》的第一部分,即独立条款,是其中最核心的部分,明确指出:“决议:这些联合殖民地现在是,并且理当是,自由而独立的州;它们解除对英国王室的一切效忠义务,并应完全终止与大不列颠之间的所有政治联系”(Resolved, that these United Colonies are, and of right ought to be, free and independent States, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved.)[19](p. 41)[34]。这一主张标志着美利坚殖民地首次以正式提案方式在官方场合提出脱离英王统治的意图。

然而,《李氏决议文》并未在会议上立即获得通过。许多代表虽然承认与英国的和解已几近无望,但仍对立即宣布独立持保留态度。他们认为,若不先争取外国援助,独立可能会陷入孤立无援的困境,因此主张推迟宣布[24](pp. 689–690)[19](p. 42)。同时,部分殖民地代表尚未获得本地政府授权,无法就独立案进行表决。例如,宾夕法尼亚、特拉华、新泽西、马里兰与纽约的代表处境便较为尴尬,有些人甚至威胁若强行通过该案将退出会议。在此情况下,大陆会议于6月10日决定将对该案的进一步讨论延后三周。在这段时间内,会议决定成立一个特别委员会,起草一份正式的独立宣言,以便未来若《李氏决议文》获得通过,可立即予以公布[24](p. 689)[35](pp. 33–34)[36][19](pp. 42–43)[37]。这项决定最终促成了《独立宣言》的撰写,由托马斯·杰斐逊主笔,并由约翰·亚当斯与班哲文·富兰克林等人协助修改。

Remove ads

历经数月的辩论与政治角力,各殖民地逐渐整合立场,推动一项正式的独立宣言。1776年6月14日,康涅狄格殖民地议会正式指示其代表向大陆会议提出独立主张[24](pp. 691–692)。翌日,新罕布什尔与特拉华两地的议会亦明确授权其代表支持独立,标志着北部诸殖民地态度的逐步统一。宾夕法尼亚则经历了一场政治上的转折,当地亲英派与主张独立派的矛盾日益尖锐,最终导致殖民议会解散。6月18日,在托马斯·麦基恩的主导下,由地方委员会组成的新政治机构授权宾夕法尼亚代表支持独立,终于改变了该殖民地在大陆会议中的立场[38][24](p. 691)。新泽西早于1776年1月起由临时殖民地议会接管行政权。6月15日,该议会决议,皇家总督威廉·富兰克林(班哲文·富兰克林之子)为“国家自由的敌人”,并将其逮捕[24](p. 692)。同月21日,新泽西议会选出新代表赴大陆会议,并明确赋予他们支持独立的全权,成为推进独立阵营中的新成员[24](p. 693)。

然而,至6月底,十三个殖民地中仍有马里兰与纽约尚未授权其代表支持独立。马里兰代表早前因不满亚当斯的五月十五日弁言而退出大会,并将是否支持独立的决定交回安纳波利斯大会处理[24](p. 694)。5月20日,安纳波利斯大会明确拒绝亚当斯的主张,并指示代表继续反对独立。不过,代表塞缪尔·蔡斯回到马里兰,在当地诸多县议会与民间决议支持独立的压力下,最终说服安纳波利斯大会改变立场。6月28日,马里兰正式指示其代表支持独立,使大陆会议中再无公开反对者[24](pp. 694–696)[39][19](p. 68)。

纽约的情势则较为特殊。6月8日,大会辩论李氏决议文期间,纽约殖民地议会告知其代表暂勿表态[40][24](p. 698)。至6月30日,随着英军逼近纽约市,该议会被迫撤离,并中止运作直至7月10日。由于未能重新召开与发出明确指令,纽约代表在关键表决期间仍未获得授权。但尽管如此,他们未公开反对会议的决定,选择默许同僚的行动[41]。

至此,大陆会议内部的主要障碍已基本清除。十三个殖民地中十二个明确支持独立,第十三个虽未正式授权,亦未强烈反对,为通过《独立宣言》创造了足够的政治共识。这一切都发生于1776年6月底至7月初的短短数周之间,标志着英属北美殖民地走向完全决裂、建立新政体的决定性转折点。

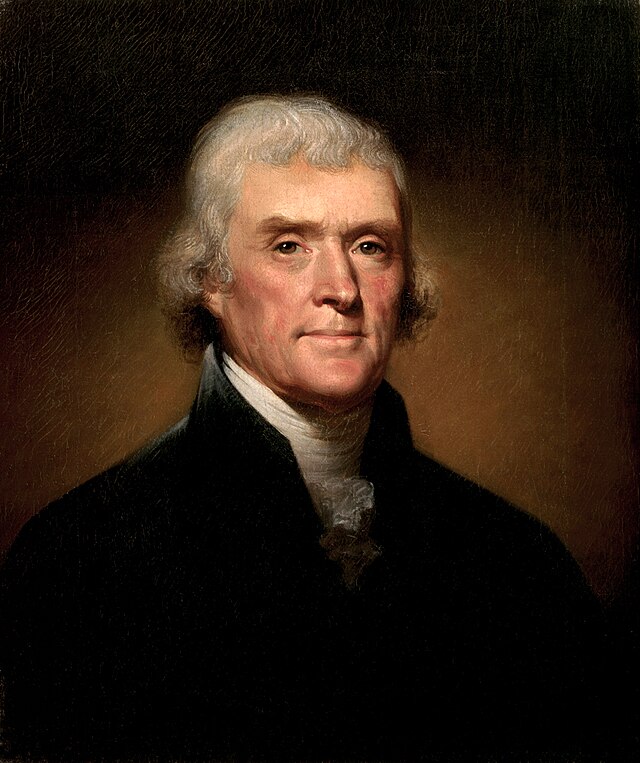

1776年6月11日,大陆会议任命了一个五人委员会,负责起草独立宣言。这个五人委员会包括马萨诸塞的约翰·亚当斯、宾夕法尼亚的班哲文·富兰克林、弗吉尼亚的托马斯·杰佛逊、纽约的罗伯特·李文斯顿以及康涅狄格的罗杰·谢尔曼。虽然该委员会并未留下正式会议纪录,导致后人对于具体起草过程存在一些不确定性,日后亚当斯与杰佛逊各自撰写的回忆录内容也有所出入[19](pp. 97–105)[42],但历史学界普遍认为,委员会先就文件的基本架构进行讨论,随后决定由托马斯·杰佛逊撰写初稿[43]。委员会成员普遍认为,亚当斯应为此文件执笔,但亚当斯坚持推举杰佛逊。他认为杰佛逊的文笔优美,且他本人在会议中已是众所瞩目的领导人物,由杰佛逊出面更为适宜。亚当斯承诺会在撰写过程中给予协助,这一提议最终获得通过[44]。

杰佛逊于6月11日至28日期间,几乎在孤立状态下完成初稿[19](p. 104)。他当时租住在费城市场街700号的一栋三层建筑物的二楼,距离今日的独立厅不远。鉴于大陆会议日程繁忙,杰佛逊可用于写作的时间实际并不多,根据各方推测,他很可能在短时间内快速完成了草稿。杰佛逊的文笔明显受到了启蒙思想家的影响,尤其是约翰·洛克与《常识》一书作者托马斯·潘恩。文件初稿完成后,他邀请其他四位委员提供意见,并根据他们的建议作出一些文字修订,富兰克林一人即至少修订其中48处。及后杰佛逊据此誊录一份修订版。最终版本于6月28日提交给大会,标题为《美利坚合众国代表在大陆会议中所作之宣言》(A Declaration by the Representatives of the United States of America, in General Congress assembled)[45](p. 4)。

6月28日当天,大陆会议决议让这份草案“搁置于桌面上”[24](p. 701),随后展开为期数日的审查与修改[46]。会议对杰佛逊的原稿进行了大幅度编辑,删减了大约四分之一的内容,主要包括冗赘语句的简化、文句结构的改善,以及删除某些政治敏感段落。其中最具争议的是杰佛逊指责英王乔治三世将奴隶制度强加于殖民地的段落:“他从事残酷之战争压制人类之天性,侵犯人身之生命与自由二项未侵犯他者之人最神圣之权,俘虏他们并奴役于地球另一端,或于运送过程中悲惨地死去。这种海盗般的战争,即使异教政权也会不齿的行径,就是这个大不列颠基督徒国王的战争”。该段落最终被删除,主要是为了安抚来自南卡罗来纳与乔治亚这两个以奴隶贸易为重心的州份。杰佛逊后来在其自传中提到,这段对奴隶制度的谴责之所以被删,不仅是为了南部州,也因为北部部分州份对此表示赞同。虽然北方人民奴隶拥有量不高,但在奴隶贸易中却也扮演了不小的角色[47]。杰佛逊对修改结果表示遗憾,认为他的原稿被“肢解”,并慨叹:“我们为在英格兰之友人而言词吞吐,此种优柔寡断之念萦绕多人内心。这些表达对英人之谴责等段落为此而被删,唯恐冒犯”[48]。但如其传记作家约翰·弗林所言,最终版本仍是“一份能够感动当时与后世的庄严文件”[49]。

7月1日,大陆会议进入更为关键的阶段,转为全体委员会方式进行讨论,由弗吉尼亚的本杰明·哈里森主持。会上再次对李氏决议文展开辩论[50]。约翰·迪金森再次提出反对,认为在未获得外国盟友及尚未完成邦联条款之前不宜贸然宣布独立[24](p. 699)。亚当斯则发表长篇演说,重申独立的必要性与正当性。经过一整天的激辩后,大会进行表决。依惯例,每个殖民地有一票表决权,由该地代表成员投票决定立场。宾夕法尼亚与南卡罗来纳反对决议;纽约代表未获得新授权,因此选择弃权;特拉华州未能投票,因为该州代表意见分歧,托马斯·麦基恩赞成但乔治·里德则反对。其余九个殖民地赞成决议,意味着李氏决议获得全体委员会通过,但尚需进一步提交至大会正式表决。为求一致性,南卡罗来纳的爱德华·拉特利奇提议延后正式表决至翌日[51][24](p. 700)。

7月2日,南卡罗来纳改变立场投下赞成票。宾夕法尼亚的约翰·迪金森与罗伯特·莫里斯选择弃权,让其余三票对二票支持独立。特拉华则因凯撒·罗德尼及时赶回,投下关键一票,打破僵局。纽约代表则仍未获得合法授权,只能再次弃权[19](p. 45)。7月2日,大会以十二票赞成、一票弃权通过《李氏决议文》,正式宣告北美十三个殖民地与大英帝国政治关系的中止[34]。翌日,亚当斯在致妻子的信中写道,他相信这一天将成为后世最重要的国庆节,应以“庄严的宗教仪式、盛大的游行、游戏、烟火与钟声”来庆祝[24](pp. 703–704)。他未料到,美国人民后来选择以7月4日,即《独立宣言》正式通过之日作为国庆[19](pp. 160–161)。

随后,大陆会议转向审议五人委员会所提交的宣言文本。在接下来几日内,会议再次针对文句进行修改,包括删除近四分之一的内容,以强化其逻辑与表达。7月4日,《独立宣言》最终定稿并送往印刷。值得注意的是,这份原始印刷版本与最终的正式誊写本(engrossed copy)存在一处显著不同,即文件标题后来加入“一致”(unanimous)一词。这一改动源于7月19日的国会决议,“决议,将4日通过的《独立宣言》清晰地誊写在羊皮纸上,标题和格式均为《美利坚十三个联合邦一致宣言》,誊写完毕后,须由每位国会议员签署”[52]。到了7月9日,在7月2日当日未投票的纽约议会正式追认《独立宣言》。

Remove ads

《独立宣言》于1776年7月4日由大陆会议正式通过,并由会议主席约翰·汉考克签署,这一天也成为美国的国庆日[53]。然而,《独立宣言》的签署并非所有代表在当天一次完成,而是一个分阶段、历时数周甚至数月的过程。根据当时的记录,汉考克于7月4日即在由书记官誊写出的正式文本上签名,但其他代表并未在当天立即签署[53][54]。历史学家后来普遍接受托马斯·麦基恩的说法,他指出许多后来的签署人实际上当时尚未到场,甚至有些人在那时尚未被选为会议代表[53][55]。麦基恩在1796年公开质疑整体签署日期,强调大多数代表实际上是在8月2日才完成签署[56][57][58][59]。当时爱德华·拉特利奇为最年轻的签署人(26岁),本杰明·富兰克林最年长(70岁)。

本杰明·拉什于1811年写信给约翰·亚当斯时,描述了8月2日签署的情景。他笔下将这个场景形容为“沉思而庄严的静默”,所有代表被一一点名后轮流上前签字。每位代表都明白,签下这份文件可能等于签下了自己的死刑令,几乎所有人都面色凝重,气氛肃穆[60]。他回忆当时唯一打破沉重气氛的,是弗吉尼亚的本杰明·哈里森与马萨诸塞的埃尔布里奇·盖里之间的一段幽默对话。哈里森身形魁梧,而盖里体态轻盈,他对盖里笑说:“当我们因为这事被绞死时,我会比你快些上天堂,因为我沉重的身体会迅速断气,而你则可能在空中再漂一两个小时才会死”[60]。这段话引起短暂的微笑,但随即又恢复了严肃的气氛。最终,共有五十六位代表在《独立宣言》上签名,其中包括后来成为总统的约翰·亚当斯和托马斯·杰佛逊。不过,最广为人知的签名是约翰·汉考克那豪迈而巨大的署名[61]。汉考克的签名位于文件最上方、最显眼的位置,后来更成为“签名”的代称。根据流传甚广但真实性存疑的说法,汉考克签完后表示:“英国内阁不需要戴眼镜也能看到这个名字”(The British ministry can read that name without spectacles.)。另一版本则是他说:“好了!我猜乔治国王一定看得见这个了”(There! I guess King George will be able to read that!)[62]。

关于签署当日还有一段后来被广泛流传的传说。据说汉考克签署后语带讽刺地说:“我们现在必须团结一致一起被吊死了。”本杰明·富兰克林则风趣地回答:“没错,我们的确必须团结一致被吊死,否则我们就会一个个分开地死去”(We must all now hang together, or we will all surely hang separately)。这句话首次见于1837年伦敦的一本幽默杂志[63],其历史真实性虽不确定,但已成为美国政治语言中的经典讽刺名言。

值得一提的是,当时使用于《独立宣言》签署的辛氏墨台,十一年后也被用于1787年《美国宪法》的签署仪式。

|

|

|

Remove ads

1776年7月4日,第二次大陆会议一致通过了《独立宣言》的最终文本。当日晚间,一份手写副本被送至费城的印刷商约翰·邓拉普(John Dunlap)的印刷所。他在整晚印制了大约200份大型单页版,供分发之用。用作印制参考的原始版本如今已不复存在,可能是托马斯·杰佛逊手写的一份副本[65]。

最初的公开宣读活动于7月8日中午同时在三地举行:宾夕法尼亚州费城独立宫(由约翰·尼克松宣读)、新泽西州特伦顿以及宾夕法尼亚州伊斯顿。《宾夕法尼亚晚报》在7月6日成为第一家刊登《独立宣言》的报纸[19](p. 156)。不久后,德文翻译版也于7月9日前在费城出版[35](p. 72)。《宣言》接着迅速在十三个殖民地间广为流传与公开诵读。大陆会议主席约翰·汉考克将一份印刷本寄给乔治·华盛顿将军,指示他依自己判断以最适当的方式,在军队前线宣读这份文件。7月9日,华盛顿在纽约市向他的部队宣读了《独立宣言》,当时数千名英军正在停泊于港口的船舰中。会议与华盛顿希望这份宣言能激励士气,并鼓舞更多人参军[19](p. 156)。宣读过后,许多城市的民众纷纷毁坏象征王权的标志与雕像。纽约市一座英王乔治三世的骑马铜像被拉倒,其铅制部件随后被熔化制成炮弹[19](pp. 156–157)。

英军方面首次接触《独立宣言》的场合,相传是在纽约史泰登岛的玫瑰与王冠酒馆(Rose and Crown Tavern),由何奥将军亲自聆听。北美地区的英国官员也将副本送往大不列颠[35](p. 73),并自8月中旬起在英国各报刊中公开刊载。至9月中旬,《独立宣言》已传至弗洛伦斯与华沙,瑞士则于10月刊出德文译本。首份送往法国的副本在中途遗失,直到1776年11月第二份才成功抵达[66]。透过驻伦敦的俄国代办尼基塔·伊万诺维奇·帕宁的电文,俄国于8月13日收到消息[67]。而葡属美洲的讯息来源,则是曾在法国尼姆与杰佛逊会面的巴西医学生若泽·若阿金·马亚·巴巴尔霍(José Joaquim Maia e Barbalho)。尽管西班牙美洲殖民地当局禁止散发《独立宣言》,但该文件仍在西属美洲广泛传播与翻译。委内瑞拉的曼努埃尔·加西亚·德塞纳、哥伦比亚的米格尔·德庞博、厄瓜多尔的比森特·罗卡富埃尔特,以及来自新英格兰的理查德·克利夫兰与威廉·谢勒等人,直到1821年将《独立宣言》及《美国宪法》传至智利的克里奥尔人社群及墨西哥的印第安人社会[68]。

英国政府方面,时任诺斯内阁并未发表正式声明回应《独立宣言》,而是秘密指派大律师约翰·林德(John Lind)撰写一本名为《回应美国国会之宣言》(Answer to the Declaration of the American Congress)的出版物[35](p. 75)。这本小册子质疑《宣言》内容的正当性,其中部分章节由哲学家杰里米·边沁匿名撰写,抨击“自然权利”的概念,边沁稍后在法国大革命期间也重申这些观点[35](pp. 79–80)。英国保王党人强力批评《独立宣言》的签署者,认为他们高喊“生命、自由与追求幸福”的理念,却未将此原则应用于非洲裔美国人[69]。前马萨诸塞总督托马斯·哈钦森也出版了反驳之作,主张美国革命是由一小撮一心追求独立的阴谋者所操纵,并将原本忠于英王的殖民地民众诱导成为叛军[70][35](p. 74)[9](pp. 155–156)。与此同时,忠于英王的势力亦试图表达立场。1776年11月底,由纽约地区忠诚派组成的一群共计547人,在曼哈顿的弗朗萨斯客栈签署了《依附宣言》(Declaration of Dependence),表明他们对王室的效忠[71]。

林德与哈钦森的著作皆针对《独立宣言》的多项论点提出挑战,特别是其在奴隶制度方面的矛盾。他们质疑,一群拥有奴隶的国会议员,何以在不释放奴隶的情况下宣称“人人生而平等”[35](pp. 76–77)。事实上,部分革命者亦以行动表达对平等理念的信仰。《独立宣言》签署人之一、曾参与独立战争的威廉·惠普尔,便因革命信念而释放了他的奴隶普林斯·惠普尔。独立战争后的数十年间,其他奴隶主也陆续释放奴隶。1790至1810年间,美国上南部的自由黑人比例由不到百分之一增至8.3%。北方各州则自战争初期起陆续推行废奴政策,至1804年全数完成。

政治哲学思想

由托马斯·杰佛逊主笔的《独立宣言》,作为一份宣告十三个殖民地脱离英国统治的政治文件,在撰写之初即被定位为支持革命之“美国人民心声”的反映,而非全然原创的创作。杰佛逊于1825年回顾时曾明言,这份宣言的目的在于表达一种普遍被接受的政治理念,以符合当时历史时刻所需的精神与语气[72]。杰佛逊撰写《独立宣言》的最直接参考来源,是他本人于1776年6月为《弗吉尼亚宪法》起草的序言,以及乔治·梅森起草的《弗吉尼亚权利宣言》[73][19](pp. 125–126)。后者的第一条即宣称:“所有人都是生来同样自由与独立的,并享有某些天赋权利,当他们组成一个社会时,他们不能凭任何契约剥夺其后裔的这些权利;也就是说,享受生活与自由的权利,包括获取与拥有财产、追求和享有幸福与安全的手段”。这段文字与《独立宣言》中关于人权的论述有着极为接近的语调与结构,显示梅森的思想对杰佛逊有直接影响。

而梅森本人的灵感来源,则可以追溯至1689年英国《权利法案》,该法案结束了詹姆斯二世的专制统治,奠定了议会至上的原则[19](pp. 126–128)。在美国革命期间,许多殖民地人士将英国的《权利法案》视为一种合法推翻不正当君主统治的范式[19](pp. 53–57)。除了英国的传统,历史学界也曾提出如1320年的苏格兰《阿布罗斯宣言》与1581年的荷兰《独立宣言》等文献作为潜在模型。然而,这些主张逐渐被主流学者所质疑,特别是荷兰《独立宣言》的影响力,学者如保琳·梅尔(Pauline Maier)与大卫·阿米蒂奇(David Armitage)都认为证据不足,认为其对杰佛逊的启发并不明确[19](p. 264)[35](pp. 42–44)。

就政治思想层面而言,《独立宣言》受多位启蒙时代思想家的影响[74]。最为人熟知的是英国政治哲学家约翰·洛克。洛克在《政府二论》中提出的自然权利、社会契约与政府正当性理论,深深影响了美国殖民地的政治思想[45](p. 27)。杰佛逊曾将洛克誉为“人类历史上最伟大的人物之一”,他的自由主义哲学被许多美国人视为政治信仰的根本[75]。1922年,历史学家卡尔·洛特斯·贝克尔指出,《独立宣言》的语言和架构与洛克的某些句子几乎如出一辙,特别是对于政府存在的目的,是为了保障个人的生命、自由与财产这一命题,在宣言中有明确呼应。

然而,也有学者对此提出异议。1937年,历史学家雷·福雷斯特·哈维(Ray Forrest Harvey)主张瑞士法学家让·雅克·伯雷曼奎对杰佛逊有更明显的影响。他指出,《独立宣言》中使用“追求幸福”而非洛克所用的“财产”,是两人哲学分歧的表现。伯雷曼奎的政治思想倾向自然法与道德理性,与洛克的财产权重心有所不同[76]。此外,部分学者认为应该从共和主义的视角来看待《独立宣言》的哲学背景,而非单一锁定在古典自由主义。例如历史学家盖瑞·威尔斯(Garry Wills)主张杰佛逊的写作灵感更多来自苏格兰启蒙时期的思想家,如弗朗西斯·赫奇森,而不是约翰·洛克。赫奇森强调“幸福”作为道德行动的目的,这可能更贴近杰佛逊文本中的表述。不过,威尔士的观点也受到其他学者的强烈质疑,认为其过度推论,缺乏直接文本依据。

另一种诠释则来自法律史的角度。法律历史学家约翰·菲利普·瑞德(John Phillip Reid)指出,人们对《独立宣言》中政治哲学的重视是被误导的,《独立宣言》与其说是一部哲学文献,不如说是一份法律起诉状,是对乔治三世国王违反殖民地宪政权利的控诉。他认为这份文件的形式与精神更接近1550年的《马格德堡信条》(Magdeburg Confession),该信条以多步骤的法律程序正当化对神圣罗马皇帝查理五世的反抗,这一法律理论如今被称为“次级官员原则”(doctrine of the lesser magistrate),即地方政权在面对违法统治者时有合法抵抗的义务[77]。

此外,亦有学者从国际法角度去分析《独立宣言》。历史学家大卫·阿米蒂奇强调,《独立宣言》在其国际法律定位上的功能。他指出,当时最具权威的国际法著作《万国律例》(The Law of Nations)作者瓦特尔(Emmer de Vattel)认为,独立是主权国家的一项根本特征。根据这一理论,美国要在国际社会特别是欧洲列强获得合法承认,必须明确向世界表达自身已不再依附于英国[35](pp. 21,38–40)。因此,《独立宣言》的核心功能之一,是对外昭示美国的主权地位,而非仅仅向本土或国王提出控诉[78]。本杰明·富兰克林甚至曾指出,瓦特尔的著作是大陆会议成员“人手一册”的参考资料。

宣言原文及注解

虽然《独立宣言》在形式上未明确划分段落,但学界常将其内容分为五个部分:引言、序言、对英王的控诉、对英国人民的谴责、以及结语。以下分段介绍其内容[79]。

《独立宣言》开篇即表明,当一个民族依据自然法则选择脱离原有政治联系、独立建国时,这种举措必须基于合理的理由。既然如此,这些理由就应当对外加以说明,使世界理解其行动的正当性。这段文字为宣言奠定了理性与道德的基础,宣示这并非情绪性的背叛,而是一种必要而合乎道理的选择[81]。

这部分提出一种普遍的政治哲学,作为后续行动的理论支撑。序言强调人类拥有若干不可剥夺的天赋权利,如生命、自由与追求幸福的权利;政府的正当性,来自于人民的同意;一旦政府侵犯这些权利,人民有权加以改变甚至废除。这一段文字不仅为美国的独立辩护,也成为后世自由与民主理念的重要根基。

主体部分列举了对英王乔治三世的具体控诉,指其多次对殖民地人民的权利与自由造成侵害。这些控诉内容包括不经殖民地同意而征税、解散殖民地议会、限制贸易、驻军滋扰民生、干预司法机构等。宣言中以“他一再损人利己和强取豪夺”为总结,呈现一张“控罪清单”,作为殖民地采取行动的合法依据。

宣言进一步指出,殖民地曾多次向英国人民表达苦难与不平,提醒他们国王的不公行径。然而英国社会未见实质回应,也未采取行动制止王权滥用。尽管如此,宣言仍称呼他们为“弟兄”,显示出美洲人民原本不愿与本土“同胞”割席,是因无奈才走上独立之路。这一段展现了情感与道德上的复杂性,同时也是对外说明的诉诸理性之词。

最后一段总结全文,正式宣告英属十三个殖民地已不再归属英王与国会,而是自由与独立的诸州。结语强调:人民在面对压迫与不义时,有权更换其政治体制;而英国已构成这种情况,因此美洲殖民地必须脱离原有的政治联系。这段文字实质上援引了大陆会议在七月二日通过的李氏决议,使宣言具有法律效力,完成从陈述理由到明确主张的过程。

文本档案历史

1776年7月4日,第二次大陆会议在托马斯·杰佛逊的主导下,批准并印制了《独立宣言》的正式文本。其手写初稿由议会主席约翰·汉考克与秘书查尔斯·汤森签署后,即送往数个街口外的费城印刷商约翰·邓拉普(John Dunlap)于当晚紧急排印完成,印数约为200份,随即分发至各州与大陆军,亦迅速在报纸中广为刊登。此版本现称为“邓拉普单页版”(Dunlap broadside),是当时最早公开发表的文本。然而,其原始参考稿是否为杰佛逊的手写副本,仍无确切证据。其中一份于7月6日送达乔治·华盛顿将军手中,他于7月9日对驻扎于纽约的大陆军部队宣读。尽管之后由国会签署的版本普遍被视为《独立宣言》正本,历史学家朱利安·帕克斯·博伊德(Julian P. Boyd)却认为,与英国的《大宪章》一样,《独立宣言》并非单一文本。他指出,最早由邓拉普印制并由国会下令发布的印刷单张,也应被视为正式文本。如今已知存世的邓拉普印本有26份,第26份于2009年在英国国家档案馆中被发现[83]。手写原稿今已不存。

与此版本稍有不同的,是后来为签署而制作的“正式誊写本”(engrossed copy),亦称“羊皮纸版本”(parchment copy)。1776年7月19日,第二次大陆议会裁示,手抄誊录一份印刷版的宣言以供与会代表签署。这一份誊写版本以精细笔法由书记官提摩西·梅拉克(Timothy Matlack)在议会秘书之协助下手写完成,成为国会成员签署的对象,至今被视为《独立宣言》的正本[84]。大部分与会代表于1776年8月2日签署本宣言,签名依据各人所代表的殖民州之地理位置,由北而南排序。数名代表因未出席会议,须于日后补行签署,其中有两名代表甚至根本没有签署。后来才加入大陆议会的代表们允获补签,最终共有56名代表签署本宣言。此版本即为现今典藏于美国国家档案馆的文件,也是二十一世纪普遍流传的版本。值得注意的是,其开头语句与7月4日当日印制的版本略有出入。

由于十九世纪时保存条件不良,誊写版本的保存状况不佳[84]。因此,在1823年所制作的一份影印版,反而成为现代重印或复制的主要依据。1921年,“正式誊写本”与《美国宪法》一同从国务院移交给国会图书馆保管。二战期间,为避免战争风险,该文档在1941年珍珠港事件后被转移至肯塔基州诺克斯堡的美国金银储备处中保存,直到1944年才被运回[85]。1952年,“正式誊写本”被移交至国家档案馆,现永久陈列于该馆的自由宪章展厅(Rotunda for the Charters of Freedom)中[86]。

从1776年12月20日到1777年3月4日,美国大陆会议在马里兰州巴尔的摩召开会议。在特伦顿与普林斯顿战役获胜之后,会议决定制作一份附有签署人姓名的《独立宣言》正式副本。1777年1月18日,大陆会议委托玛丽·凯瑟琳·戈达德(Mary Katherine Goddard)印制一份新的单页版,这是首度列出签署人名单的版本,亦被称为“戈达德单页版”(Goddard broadside),并由大陆会议分发至各州[84][87]。在此前,《宣言》签署人的姓名尚未对外公布,而戈达德版的发行代表正式向公众宣示他们的身份与立场。已知现存的戈达德版本共有九份[87]。除邓拉普与戈达德的版本外,各州也自行印制多种版本,其中包含七份所罗门·索斯维克单页版(Solomon Southwick broadside),其中一份于2015年由圣路易斯华盛顿大学收藏[87][88]。

到了1820年代,《独立宣言》的正式誊写本已经变得脆弱且字迹模糊。为了保存这份极具历史价值的文件,美国政府决定制作一份官方复制品。这项任务由时任国务卿约翰·昆西·亚当斯委托华盛顿的雕刻师威廉·J·史东(William J. Stone)完成,史东受命以铜版雕刻的方式,为美国政府制作《独立宣言》的正式复制本,又被称为“史东雕刻版”(Stone Engraving)[89]。在摄影技术尚未出现之前,重要文件的复制方式非常有限,通常只能手工临摹、使用机械装置如描图仪,或通过湿润原始文件后将少量墨水转印。至于史东使用了哪种技术来完成这项精细工程,目前仍无确切记载。整个雕刻工作历时三年,最终完成了这份细致还原《独立宣言》原貌的作品,这份雕刻本便是现代重制品的基础,成为现今人们最熟悉的版本[90]。

1824年5月26日,美国国会下令将两百份以羊皮纸印制的《独立宣言》史东雕刻版予以分发。其中,当时仍在世的三位《独立宣言》签署人——托马斯·杰佛逊、约翰·亚当斯与查尔斯·卡罗尔——各自获得两份;詹姆斯·门罗总统、副总统丹尼尔·汤普金斯、前总统詹姆斯·麦迪逊与来自法国的拉斐德侯爵(于1824年末访问华盛顿)亦各自获得两份。参议院与众议院共分得二十份,各政府部门分别得到十二份,此外,总统官邸与最高法院的审判厅也各得一份。其余复制本则分发至各州及领地的州长与立法机构,以及美国的各大学与学院。至今,这两百份以羊皮纸印刷的史东雕刻版中仅有三十一份被确认下落[91]。

史东雕刻本与原始手写本在尺寸上相近,皆为24吋乘30吋。史东雕刻本的顶部印有一行文字,表明该作品是根据亚当斯的命令制作:“Engraved by W.I. STONE for the Dept. of State by order/ of J.Q. ADAMS Secy of State July 4th, 1823”(由W·I·史东依据国务卿J·Q·亚当斯于1823年7月4日的命令为国务院雕刻)。此后史东版也曾多次再版,但这些再版本不再保留顶部的亚当斯命令字样,而是在第一栏签名下方的左下角添加了新铭文“W.J. STONE SC. WASHN.”。此外,再版本印制于纸张上,而非原始的羊皮纸,但尺寸依旧保持不变。

除印刷品外,数份手写草稿亦被妥善保存。杰佛逊本人保留了一份四页长的草稿,晚年他将之称为“原始粗稿”(original rough draught)[92]。这份草稿为五人委员会审议前使用的数个草稿之一。据历史学家博伊德考证,在杰佛逊草稿之前,曾存在另一份原始手稿,但已于撰写过程中遗失或被毁,其具体内容与贡献比例亦难以还原[93]。1947年,博伊德发现了一段早于杰佛逊草稿的手稿碎片,证实杰佛逊在正式草稿前另有创作[94]。2018年,美国托马斯·潘恩国家历史协会公布了另一份早期手稿,被称为“薛曼副本”(Sherman Copy)。此版本为约翰·亚当斯从已失原稿中抄写,供罗杰·薛曼与本杰明·富兰克林初步审阅之用[92]。该稿上方注记“也许是一个开始……”(A beginning perhaps...),显示其尚属草创状态,亦可能早于目前保存在马萨诸塞历史学会的亚当斯手抄稿与杰佛逊的粗稿[95]。

在撰写过程中,杰佛逊曾向亚当斯、富兰克林及其他委员会成员展示草稿,接受意见并作修正。例如富兰克林可能建议将“我们认为这些真理是神圣且不可否认的”(We hold these truths to be sacred and undeniable)修改为“我们认为这些真理是不言而喻的”(We hold these truths to be self-evident),此句成为《宣言》中最著名的语句之一[45]:1:427–28。最终修改后的草稿以委员会名义递交大陆议会审议[92]。该份于6月28日送交的草稿副本已佚失,可能在印刷或辩论期间依据国会保密规定被销毁。

影响

美国《独立宣言》自1776年问世以来,不仅奠定了美国建国的政治基础,更深远地影响了全球多个国家的独立运动与政治思想[35](pp. 87–88)[19](pp. 162, 168–169)。尽管历史学者如大卫·阿米蒂奇(David Armitage)认为,《独立宣言》在国际上的主要影响并非其人权宣言层面,而是作为一类新型政治文案的范例——即独立宣言文案的创始者,但其对全球政治运动的启发作用仍无可否认[96][19](p. 160)。

在法国大革命期间,许多革命领导人深受美国革命与《独立宣言》的启发。他们不仅仰慕美国所倡导的自由与反专制理念,也密切研究了美国各州的宪法。在1789年颁布的《人权和公民权宣言》中,美国《独立宣言》的影响清晰可见[97]。该文件由拉斐特侯爵主导草拟,并与其好友、时任美国驻法大使的托马斯·杰佛逊密切合作。此外,该法国宣言在措辞上亦吸收了乔治·梅森所起草的《弗吉尼亚权利法案》的内容[98]。

除了法国,美国《独立宣言》对俄罗斯帝国内部的政治思潮也产生了显著影响。尤其是在十二月党人起义中,该文献被视为挑战专制政权与寻求宪政改革的精神资源。俄国知识分子受其启迪,开始思考主权、人民权利与国家合法性等核心议题,进一步推动俄国政治思想的现代转型。

在文体与政治实践层面,《独立宣言》开创了一种新形式的政治表述,即透过正式文告宣布一个新国家的诞生。这类文案的影响在后续各地的独立运动中得以延续。1790年,比利时佛兰德省的《宣言书》是第一个模仿美国《独立宣言》的外国版本[35](p. 113),其后如1811年的《委内瑞拉独立宣言》、1847年的《利比里亚独立宣言》、1860至1861年间南方邦联的脱离宣言,乃至1945年由胡志明发表的《越南独立宣言》皆可见其影响[35](pp. 120–135)。这些文件或明或暗地呼应美国的原始文本,在宣布独立的同时,亦展示一种象征性的国际传统[35](pp. 104,113)。

美国《独立宣言》的结构、语言与理念,亦被许多其他国家在其独立历程中借鉴或直接采用。1804年,海地革命胜利后发表的《海地独立宣言》,明确体现出对美国文案的模仿;南美洲的独立国家如新格拉纳达联合省(1811年)、阿根廷(1816年)、智利(1818年)、秘鲁(1821年)等也仿效其格式与语法。此外,中美洲国家如哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯与尼加拉瓜皆于1821年发表独立宣言,亦受到美国《独立宣言》的直接影响。至1825年,玻利维亚独立,乌拉圭亦于同年跟进;厄瓜多尔与哥伦比亚分别于1830年与1831年建立主权国家;巴拉圭与多米尼加共和国亦于19世纪中叶宣示独立,并以类似方式撰写其文告。

不仅拉丁美洲,其他地区的例子亦很多。1835年新西兰毛利酋长签署《独立宣言》,建立新西兰联合部落;1836年3月,得克萨斯共和国宣布自墨西哥独立,并以美国《独立宣言》为模本;同年11月,加利福尼亚共和国亦效法发表脱离声明。1849年,匈牙利王国于革命中颁布《独立宣言》;1918年捷克斯洛伐克在华盛顿草拟其独立宣言,雕塑家博格勒姆亦参与其起草。

即便在更近代的历史情境中,《独立宣言》的象征性格式与语汇仍被效仿,却因应使用者立场而遭到选择性引用。1965年,罗德西亚白人政权宣布独立,所发表的《独立宣言》即以美国版本为蓝本,虽然其政治理念与美国《独立宣言》背道而驰,刻意省略了“人人生而平等”与“政府需得人民同意”的语句。1860年南卡罗来纳州发表的脱离联邦声明亦同样提及美国《独立宣言》,但同样略去了关于平等与民意授权的论述[68][99][100][101]。

美国革命结束后的最初几年,《独立宣言》并未在美国的政治论述或公共纪念中占据中心地位。当时,人们普遍认为《独立宣言》的主要功能已经完成——即对外宣告美利坚合众国自英国独立。这一行动本身被视为历史的转捩点,而不是真正赋予宣言文本以持久政治意义。美国独立纪念日的早期庆祝活动对这份文件本身关注甚少,当时的历史著作亦鲜有对其进行详述[102]。在1787年制定联邦宪法期间,《独立宣言》几乎未被提及,其语言与观念也未被纳入宪法文本之中。相较之下,乔治·梅森起草的《弗吉尼亚权利法案》在州宪法与州层级的权利法案中被更为广泛地引用和模仿。历史学者波琳·迈尔指出,在当时并无任何证据显示《独立宣言》被视为美国政治原则的经典表述。

直到1790年代,美国两大政党的出现,才重新唤起社会对《独立宣言》的兴趣[103]。当时,涌现于美国政治舞台的杰斐逊派共和党人,开始刻意强调这份宣言的重要性,并推崇托马斯·杰斐逊为其主要撰写者,试图借此赢得民心、巩固其政治正当性[104][19](pp. 168–171)。相对地,联邦党人则对杰斐逊的原创性提出质疑,强调《独立宣言》是由整个大陆会议通过的集体产物,而非出自个人之手,并提及联邦党人如约翰·亚当斯在宣告独立的政治行动中发挥了关键作用[105][19](p. 171)。然而,这种针对宣言作者归属的党派之争随着联邦党的衰落逐渐淡出人们视野。

1812年战争后,美国民族主义情绪日益高涨,社会对革命历史的兴趣也随之增强,这一时期标志着对《独立宣言》较为超越党派的再认识[106](pp. 571–572)[19](pp. 175–178),著名的《独立宣言》油画便是诞生于该时期。1817年,美国国会委托艺术家约翰·特朗布尔绘制以《独立宣言》签署场景为题的画作,该画先于各地巡展,之后被安置于国会大厦,引发广泛关注[106](p. 572)[19](p. 175)。首批以纪念目的印制的《独立宣言》史东雕刻版也在此期间问世,让许多美国人首次得以一睹带有签名的原始文件[106](p. 572)[19](pp. 175–176)[107][108]。到了1820年代,有关签署者的集体传记开始出版,催生出所谓的“签署者崇拜”[19](p. 176) giving birth to what Garry Wills called the "cult of the signers".[109],此后众多有关宣言撰写与签署的叙述与传说相继出现,成为美国建国历史故事的一部分。

随着人们对宣言的重新重视,其最初政治功用——即对英国的控诉与独立的宣告——已不再具有迫切意义。相反,其中第二段所提出的“人人生而平等”、“不容剥夺的天赋人权”等理念,逐渐成为美国政治语言中最具感召力的语句[35](p. 93)。在18世纪以来自然法思想转化为以政治与道德规范为核心的趋势背景下,这些语言被视为普世价值的体现,而非仅属神意或人性之抽象主张[110]。相较之下,《美国宪法》与《权利法案》中并无如此概括性的权利与平等声明,于是来自社会各阶层的诉求者开始转向《独立宣言》寻求政治与道德支持[19](pp. 196–197)。自1820年代起,不同群体纷纷援引《独立宣言》的语言来表达自身诉求,包括工人、农民、妇女与其他社会弱势群体[19](p. 197)[111]。1848年,美国妇女权利运动先驱召开的塞内卡福尔斯会议中,妇女权利的倡导者修改宣言文本,宣称“所有的男人与女人生而平等”,试图将革命时期的平等与自由理念应用于当时争取性别平权的斗争[19](p. 197)[35](p. 95)。

《独立宣言》于1776年发表,其核心理念强调“人人生而平等”,并拥有不可剥夺的“生命、自由与对幸福的追求”的权利。然而,当时的美国社会却深陷奴隶制度之中,数以万计的非裔美国人被剥夺自由、遭受压迫。《独立宣言》所宣示的普世价值与现实中的奴役制度形成鲜明对比,自其发表之初便引发争议与反思,并对日后美国关于奴隶制度的政治辩论与改革运动产生深远影响[112]。

托马斯·杰斐逊在《独立宣言》的初稿中曾撰写一段对奴隶贸易的强烈谴责,指控英王乔治三世犯下对人性的“残酷战争”,将无辜的非洲人民强行带至新大陆贩卖为奴,甚至阻挠殖民地对这种“可憎交易”的立法禁止。杰斐逊以极端语言描述奴隶制度之恶,但该段最终被大陆会议删除,原因一方面在于当时一些南方代表对此表达强烈反对,另一方面则是为了维持各殖民地间的团结与妥协[19](pp. 146–150)。尽管杰斐逊身为弗吉尼亚的奴隶主,在蒙蒂塞洛庄园中曾拥有多达六百名奴隶[113],但他对奴隶制度的道德矛盾感依然在文稿中有所反映。此种矛盾立即引发当时国际上的关注与批评。英国废奴主义者托马斯·戴于1776年写信指出,“一位一手签署《独立宣言》、高呼自由与人权的美国爱国者,却在另一手挥舞鞭子恐吓奴隶,是自然界中真正可笑的存在”(If there be an object truly ridiculous in nature, it is an American patriot, signing resolutions of independency with the one hand, and with the other brandishing a whip over his affrighted slaves)[114]Internet Archive 互联网档案馆的存档,存档日期2014-03-04. The Johns Hopkins University Sheridan Libraries 互联网档案馆的存档,存档日期2014-04-23. James Birney Collection of Antislavery Pamphlets 互联网档案馆的存档,存档日期2014-08-06.。非裔作家勒缪尔·海恩斯亦于同年撰文主张,自由对黑人与白人而言“同等珍贵”,此种观点日后广泛流传于废奴思想与文献之中[115]。

进入19世纪,《独立宣言》的地位在美国政治与文化中逐渐上升,特别是在废奴运动中更成为重要的道德与政治资源。历史学家伯特伦·怀亚特-布朗指出,废奴主义者常将《独立宣言》视为“兼具神学与政治意义的文本”[116]。本杰明·伦迪与威廉·劳埃德·贾里森等废奴领袖强调,《圣经》与《独立宣言》是其理念的双重支柱。贾里森曾写道:“只要我们国土上尚存《圣经》与《独立宣言》,我们就不会绝望”(As long as there remains a single copy of the Declaration of Independence, or of the Bible, in our land, we will not despair.)[117]。他进一步呼吁推翻建基于奴隶制度之上的美国联邦政府,并建立一个真正体现宣言原则的新政体。1852年7月5日,著名的非裔废奴主义者弗雷德里克·道格拉斯发表著名演说《对奴隶而言的七月四日是什么?》,直指《独立宣言》中的“人人平等”对奴隶而言形同空言,反映出奴隶制度与美国自由理想之间的根本矛盾[19](pp. 198–199)。

《独立宣言》与奴隶制度之间的关系也成为19世纪国会激烈辩论的焦点。1819年至1821年的密苏里争议,是首次在全国层面公开辩论该宣言与奴隶制是否相容[118]。反奴派国会议员主张,《独立宣言》明确表达建国先贤对奴隶制度的原则性反对,因此不应允许新奴州加入联邦[118](p. 604)。然而,支持奴隶制度的议员如北卡罗来纳州的纳森尼尔·梅肯则主张,《独立宣言》并非宪法的一部分,对此类立法问题不具约束力[118](p. 605)。随着废奴运动的加剧,奴隶制度的辩护者如约翰·伦道夫与约翰·C·卡尔霍恩开始公开质疑《独立宣言》中的“人人平等”主张。他们认为该语句要不根本错误,不然就是不适用于黑人[19](p. 199)[9](p. 246)。1853年堪萨斯-内布拉斯加法案辩论期间,印第安纳州参议员约翰·佩蒂特更称“人人生而平等”并非“不证自明的真理”,而是“不证自明的谎言”[19](p. 200)。与之相对,反对该法案的萨蒙·波特兰·蔡斯与本杰明·韦德则捍卫《独立宣言》所体现的反奴原则,视其为捍卫自由与人权的重要基础[19](pp. 200–201)。

在此政治激辩的背景下,激进废奴主义者约翰·布朗于1859年撰写名为《自由宣言》(A Declaration of Liberty)的文章,进一步将《独立宣言》的语言与风格用于奴隶解放的行动[119]。他的宣言起始语言明显模仿美国建国文件,写道:“当人类历史的进程使一个被压迫的民族有必要站起来、主张其作为自由共和国公民所享有的天赋人权……他们应宣布推动此正义行动的原因”(When in the course of human events, it becomes necessary for an Oppressed People to Rise, and assert their Natural Rights, as Human Beings, as Native & mutual Citizens of a free Republic, ......requires that they should declare the causes which incite them to this just & worthy action.)。该文坚称“所有人皆生而平等”,并享有自然赋予的自由与生存权。布朗明知此文与《独立宣言》的历史连结,但未于哈珀斯渡口起义当日公开朗诵,该文直至1894年才首次刊出[120]:637–643:330–331。这份《自由宣言》象征了非裔美国人与其支持者如何将《独立宣言》视为争取解放与正义的道德依据,也揭示了奴隶制度与建国原则间的矛盾。

《独立宣言》对林肯的影响深远而持久,不仅塑造了他对美国建国原则的理解,也成为他政治理念和道德信仰的核心[19](pp. 201–202)。林肯将《独立宣言》视为美国革命精神的最高体现,并坚信其所载“人人生而平等”的理念不应只是历史文献中的一句话,而应成为国家政策和社会制度的指导原则。1854年,在堪萨斯-内布拉斯加法案通过之际,林肯首次公开且有力地表达了他对《独立宣言》的诠释。他认为,美国建国先贤在制定该宣言时,虽未立即废除奴隶制度,却抱有一种渐进消弭奴隶制的期望[5](p. 126)。而当国会允许奴隶制度在新领土扩张,便等同于背弃革命精神。当年10月,在伊利诺伊州皮奥里亚的演讲中,林肯痛斥这种背离,呼吁国人重新拥抱独立宣言与其所代表的政治实践与政策。他说:

| “ | 大约八十年前,我们以宣称人人生而平等作为开端;但如今,我们却沦落至另一种宣告——让某些人奴役他人是一种“神圣的自治权”。……我们共和的袍服沾满尘埃。……让我们再次净化它,重新拥抱《独立宣言》,连同与之相符的实践与政策。……若我们能做到此,不仅是拯救了联邦,更是让它值得被拯救,且永远配得上这份拯救。 | ” |

| ——亚伯拉罕·林肯,1854年10月[5](pp. 126–127) | ||

在1858年与斯蒂芬·道格拉斯进行的系列辩论中,林肯进一步阐述了他对《独立宣言》的诠释。道格拉斯坚称,“人人生而平等”这句话仅适用于白人,其唯一目的在于为脱离英国统治提供正当性,而非赋予非白人任何平等的地位或权利[19](pp. 204–205)。与此相对,林肯则持相反立场,他认为独立宣言使用的语言具有普世性,意在为美国共和制度立下道德准则,使之成为后代不断追求的理想[19](pp. 204–205)。在1858年10月15日于伊利诺伊州阿尔顿的第七场也是最后一场辩论中,林肯明确表示:

| “ | 我认为那份伟大文献的作者意在涵盖所有人,但并不意味着所有人在各方面皆平等。他们并不认为人们在肤色、身形、智力、道德发展或社会能力上完全相等。他们以相当清晰的方式界定了所谓人人生而平等的范畴——即在某些不可剥夺的权利上平等,包括生命、自由和追求幸福的权利。他们所说的正是这个意思。他们无意声称当时所有人已实现这种平等,亦无意表示将立即赋予所有人这些权利,因为他们无权如此。他们的目的仅是宣示此等权利的存在,好让其实现可随环境逐步推进。他们意在为自由社会立下一项指导原则,使之人所共知,常被仰望,持续努力,即使永远无法圆满达成,却可持续接近,从而让其影响日益深远,让所有肤色之人皆能获益,提升人生价值与幸福。 | ” |

| ——亚伯拉罕·林肯,1858年10月15日[121] | ||

林肯坚信,黑人与白人一样有资格拥有《独立宣言》所列的自然权利。他曾言:

| “ | 世上没有任何理由可以否定黑人同样享有《独立宣言》中列举的自然权利:生命、自由和追求幸福的权利。我坚持认为,黑人与白人一样有权享有这些。 | ” |

| ——亚伯拉罕·林肯 | ||

如同丹尼尔·韦伯斯特、詹姆斯·威尔逊和约瑟夫·斯多利,林肯将《独立宣言》视为美国的创国文献之一。尽管《美国宪法》在后来的制订中并未出现“平等”一词,林肯却始终坚持,人人生而平等的理念应被纳入对宪法的诠释与实践。他在1863年盖兹堡演说的开头便如此阐述:“八十七年前,我们的祖先在这片大陆创立了一个新国家,其立国理念是自由,并致力于主张人人生而平等的信念”[122]。这句话不仅成为林肯政治信仰的核心,也重塑了美国人民对建国精神的理解。历史学者加里·威尔斯(Garry Wills)曾在1992年指出:“对于大多数人来说,《独立宣言》的意义就是林肯所告诉我们的:它成为一种纠正宪法的方式,毋须推翻宪法本身”[122](p. 147)。林肯的诠释也受到许多追随者的拥护,如政治学者哈里·维克多·贾法(Harry V. Jaffa)就赞扬他赋予《独立宣言》道德宪章的地位。然而,亦有批评者如威尔莫尔·肯德尔(Willmoore Kendall)与梅尔·布拉福德(Mel Bradford)认为,林肯这样的诠释扩张了联邦政府的权力,侵犯了州权,从而危及美国原有的宪政秩序[122](pp. 39, 145–146)[123][124][125][126]。

美国《独立宣言》不仅标志着美国脱离英国殖民统治,也提出了一套深具启发性的政治哲学理念,特别是关于人人生而平等与不可剥夺的天赋人权,逐渐演变为各类公民权利运动的共同语言。

1848年,伊丽莎白·凯迪·斯坦顿、柳克丽霞·莫特、玛丽·安·麦克林托克与简·亨特}等人在纽约州塞内卡福尔斯召开了首次妇女权利大会,该次会议标志着美国妇女运动的起点。会议中诞生了《妇女权利宣言》,其文体仿照《独立宣言》起草,声明“我们认为这些真理是不证自明的:男人与女人皆生而平等”(We hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal.),坚定要求女性在社会与政治上的平等待遇,特别是女性投票权。这份文件的出现象征着《独立宣言》中的自由与平等概念被进一步推广至性别平权领域[127][128]。

进入二十世纪,美国民权运动高涨。1963年,马丁·路德·金博士在“为工作和自由向华盛顿进军”大游行中发表了著名的《我有一个梦》演说。他引用《独立宣言》的语句:“我们认为这些真理是不证自明的:人人生而平等”,呼吁美国社会实践其建国时所许下的承诺。他认为《独立宣言》是一张支票,应当兑现于所有美国人,不分肤色。他进一步指出,美国对黑人公民长期未能兑现这份支票,使其如同一纸空文,但他坚信正义终将实现。马丁·路德·金的演说,使《独立宣言》的语言成为反种族歧视的道德与法理支撑,强化了其在推动种族平等上的象征地位。

| “ | 所以,我们今天来到这里,要把这可耻的情况公诸于众。从某种意义上说,我们来到国家的首都,为的就是兑现一张支票。我们合众国的缔造者在拟写“宪法”及“独立宣言”的辉煌篇章时,就签下了一张每一个美国人都能继承的期票。这张期票承诺,保证每个人,是的,不论是白人还是黑人,都享有不可剥夺的生命权,自由权和追求幸福的权利。

今天,美国显然对他的有色公民拖欠著这张期票。美国没有承兑这笔神圣的债务,而是开给黑人一张空头支票——一张盖有“存款不足”的印戳被退回的支票。但是,我们决不相信正义的银行会破产。我们决不相信这个国家巨大的机会宝库会存款不足。因此,我们来兑现这张支票——这张支票将给予我们宝贵的自由和正义的保障。 我梦想有一天,这个国家将会奋起,实现其立国信条的真谛:“我们认为这些真理不证自明:人人生而平等。” |

” |

| ——马丁·路德·金,1963年8月28日 | ||

1966年,黑人激进组织黑豹党的创始人休伊·牛顿与鲍比·西尔,在其《十点纲领》中全文引用了《独立宣言》的序言,以强调黑人社群对于土地、食物、住房、教育、衣物、正义、和平以及对科技的自主控制等基本权益的追求。他们的行动虽较激进,但其基本论述依然依附于《独立宣言》所提倡的自由与人权理想。

在争取性少数权益方面,1978年,旧金山的同志权利运动领袖哈维·米尔克在同志骄傲大游行中发表演说,明确援引《独立宣言》强调“不可剥夺的权利”应适用于所有人,不论其性倾向。他指出:“所有人生而平等,拥有某些不可剥夺的权利……这就是美国的意义。无论你多么努力,你都无法从《独立宣言》中抹去这些话”。

流行文化

1969年上演的百老汇音乐剧《1776》,是一部以《独立宣言》诞生过程为主题的作品。该剧虚构了大陆会议上各州代表之间争论不休、权衡利益的政治场景,并描绘了美国开国先贤在意见分歧中,最终同意宣告独立的艰难历程。剧中不乏关于奴隶制度的争议,如一段描绘南方代表反对废奴条款的场景差点导致宣言胎死腹中,突显出当时政治妥协的现实性。1972年该音乐剧被改编为同名电影《1776》上映,时任美国总统理查德·尼克松认为片中讽刺保守派议员的一曲《Cool, Considerate Men》不利于当年共和党选情,因此要求将该段删除。虽然影片最终在选举结束后才上映,但2003年发行的修复版DVD已将原曲恢复,并因此将电影分级由G级(大众级)调升至PG级(普通辅导级)[129] [130]。

2004年上映的电影《国家宝藏》(National Treasure)是一部以《独立宣言》为中心道具的冒险片。电影由尼古拉斯·凯奇与黛安·克鲁格主演,剧情围绕一段隐藏在《独立宣言》背后、以隐形墨水书写的共济会宝藏线索展开。凯奇饰演的主角本·盖茨为了防止宝藏与《独立宣言》落入恶人之手,不惜从美国国家档案馆中“窃取”这份历史文件,展开一连串惊险历程[131] 。

2006年上映的电影《当幸福来敲门》(The Pursuit of Happyness)。该片由威尔·史密斯与其子贾登·史密斯主演,改编自克里斯多佛·贾纳的真实人生故事。电影名称直接引用了《独立宣言》所强调的“追求幸福的权利”,作为贯穿主题的精神线索,象征主角在逆境中不放弃希望与努力,最终实现自我成就。

1970年,美国声乐乐团“第五次元”在专辑《肖像》(Portrait)中演唱了一首名为《宣言》(Declaration)的歌曲,直接引用了《独立宣言》的开头句子。该曲首次于1969年12月7日在沙利文剧场中演出,因其象征自由与抗争的语言,曾被部分反对越战者视为抗议歌曲[132]。

2008年发行的角色扮演游戏《辐射3》(Fallout 3)中亦出现《独立宣言》。在该游戏一个任务中,玩家须潜入战后废墟中的国家档案馆,寻回《独立宣言》原件并交予一位热爱历史的角色[133]。

相关条目

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads