热门问题

时间线

聊天

视角

第一次世界大战

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

第一次世界大战是1914年至1918年发生的全球军事冲突,交战双方分别为法国、英国、俄罗斯帝国所率之协约国,与德国、奥匈帝国、奥斯曼帝国所统之同盟国。这场战争是当时历史上规模最大的战争,各国动员至少6,700万人参与这场军事冲突。主要战场位于欧洲,但也外溢至中东、非洲、亚太等地区。欧洲战场的参战国皆进入总体战状态,几乎将自身国家的全部经济、工业、科学技术用于战争之上,火炮、机枪、化学武器得到广泛使用,而西线战场因军队部署密度过高出现堑壕战这一作战形式。第一次世界大战是历史上最致命的军事冲突之一,军人死亡人数达1千万、受伤人数达2千万,另有数百万平民死于种族灭绝、饥荒、流感。这场战争导致德意志帝国、俄罗斯帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国解体,大量新国家诞生。

战争源自德意志帝国的崛起、巴尔干半岛胶着的局势,以及欧洲工业化、新帝国主义导致的大国竞争。1914年6月28日,奥匈帝国皇储弗朗茨·斐迪南大公在萨拉热窝被波士尼亚塞族普林齐普刺杀,触发各大列强间的外交与政治危机。奥匈帝国认为塞尔维亚王国应对此负起责任,于7月28日对后者宣战。7月30日,俄罗斯帝国发布总动员令以保卫塞尔维亚,连锁反应导致法国、德国及英国也进入战争状态。战争初期,德国总参谋部按西攻东守的战略向法国发动攻势,但在9月上旬的马恩河战役折戟后,西线逐渐陷入僵局,转变成从北海至瑞士的堑壕战。至于东线战场,俄罗斯帝国大规模进攻东普鲁士、加利西亚两地,在前者遭遇惨败,但在后者重创奥匈军队,间接帮助塞尔维亚击败奥匈军队。1915年,协约国在西线及加里波利对同盟国发动大型攻势,而同盟国将主攻方向置于东线,迫使俄军放弃广阔领土。至于南线战场,意大利王国、保加利亚王国分别加入协约国与同盟国,导致奥匈军队需调兵至阿尔卑斯山区,而塞尔维亚被占领。

1916年,西线德军对凡尔登防区发动进攻,意图消耗协约国主力部队法军的人员,法德两军在此处交手近十个月。协约国为了牵制德军对此处的进攻,于同年夏在东线发动布鲁西洛夫攻势及在西线发动索姆河攻势。1917年初,俄罗斯帝国因作战不力被推翻,法军对德军发动代价高昂的讷韦尔攻势。同年,美国因无限制潜艇战加入协约国,而布尔什维克在十月革命推翻临时政府,与德国签署停战协议。1918年初,苏俄被德军迅速击败,签署和约退出战争。同年3月,德军鉴于东线局势已定,对西线战场发动大规模攻势,但在第二次马恩河战役被法军击败,后者遂发动反攻。下半年,法国等国从西线与巴尔干发动大规模攻势,先迫使保加利亚、奥匈帝国、奥斯曼帝国退出战争,然后迫使德意志帝国在11月11日签订停战协定。

1919年至1920年的巴黎和会订立了对战败国的处置,德国根据凡尔赛条约需割让部分领土、支付战争赔款、解除武装,而俄罗斯帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国的解体导致大量新国家诞生,包括波兰、芬兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫等国。尽管第一次世界大战被时人称为“终结一切战争的战争”,然而凡尔赛体系与国际联盟未能应对战间期的紧张局势,最终导致第二次世界大战爆发。

Remove ads

背景

15世纪以来,居住着许多塞尔维亚人的波士尼亚省一直是奥斯曼帝国的领土,塞尔维亚在十九世纪初从奥斯曼帝国取得自治,成立塞尔维亚公国后,一直希望将波士尼亚省并入塞尔维亚公国之内。

1875年,发生波士尼亚内战,最后内乱蔓延至保加利亚及引起俄罗斯介入,奥匈帝国亦趁机占领波士尼亚。至1878年讨论巴尔干半岛危机的柏林会议中,虽正式承认塞尔维亚脱离奥斯曼帝国独立,但却同时承认奥地利拥有对波士尼亚的管治权。至1908年,奥匈帝国趁奥斯曼帝国发生内乱正式吞并波士尼亚,这引起塞尔维亚人强烈的仇奥情绪。

1914年6月28日塞尔维亚族学生普林西普在波士尼亚首府萨拉热窝,开枪打死奥匈帝国皇储斐迪南大公。普林西普是青年波士尼亚成员,这个组织目标是南斯拉夫的统一和从奥匈帝国统治下独立出来。萨拉热窝暗杀事件引起一系列强烈反应,最终演变成全面战争。奥匈帝国发出通牒,要求塞尔维亚采取行动惩罚肇事者,当奥匈帝国认为塞尔维亚没有做到时,就进而对塞尔维亚宣战。在泛斯拉夫主义和泛日耳曼主义所造成的敌对结盟关系以及种种集体协定防御条约和复杂性的国际结盟关系,使得数周内主要的欧洲列强纷纷加入战争。一战最本质的原因不是斐迪南大公被刺杀,但是这是一个战争正当性的借口,最终就像火柴点燃了谷仓般不可收拾。

Remove ads

在一次大战前英国垄断原材料市场,当时的印度、澳大利亚甚至世界1/4的人口都在大英帝国殖民地贸易体系之内。而美国有一个庞大的内需市场,而实行贸易保护主义。当时德国和日本国内市场狭小而无法发展,最终便选择扩张。

自由贸易理论的观点认为,如果在一次世界大战前,就实行无条件的开放市场和自由贸易,取消管制和关税,就不会有第一次世界大战。而一战前使用古典金本位制,英镑是当时的世界货币,直到一战结束后英国因为巨大战争开支而黄金外流,最终英镑遭到挤兑,使得美元逐渐取代英镑的霸权。

直至十九世纪中叶,德意志地区仍不是一个统一的国家,而是由数十个大小不一的日耳曼人小邦国组成的“日耳曼邦联”,分裂造成德国国内市场经济无法发展(因为各邦关卡、课税重重,商品无法自由流通),在欧洲大陆也无法与其他列强鼎立,故其中的最具实力的第二大邦普鲁士为了建立统一的德意志帝国进而与奥地利、法国等列强争夺欧洲大陆霸权,便领导日耳曼邦联,于公元1870年奥托·冯·俾斯麦诱发德国开战并击败法国。在这场战争中法国大败,御驾亲征的法皇拿破仑三世被俘。普鲁士大获全胜,后乘势率各邦国联合建立统一的国家—德意志帝国。

法国战败后,被逼签下普鲁士首相奥托·冯·俾斯麦所开出条件非常苛刻的和约:《法兰克福条约》规定法国割让阿尔萨斯-洛林予德国,并赔款50亿法郎,普军在收齐赔款前,可驻军于法国。此外,德意志帝国皇帝威廉一世的登基大典于法国的凡尔赛宫举行,这大大羞辱了法国,挑起德法两国之仇恨。战后法国复仇主义盛行,亦成为第一次世界大战的另一主因。

Remove ads

自十五世纪以来,巴尔干半岛向来一直由奥斯曼帝国统治,但自十八世纪末奥斯曼帝国开始衰落,在巴尔干半岛内各个民族纷纷争取独立,加上巴尔干半岛位处欧亚交界,其重要的战略位置引起欧洲各国介入半岛内的事务,故被称为“欧洲火药库”。1878年柏林会议后,多个巴尔干半岛国家取得独立,各新兴小国为了各自的利益而发生两次巴尔干战争,并使得奥匈和俄罗斯的冲突加深,为第一次世界大战埋下伏笔。

奥匈和俄罗斯向来友好,但因巴尔干半岛的利益冲突令至关系恶化,在1877年,俄罗斯因支持保加利亚独立而向奥斯曼帝国开战,协助保加利亚独立,但战后召开讨论巴尔干问题的柏林会议,亲俄的保加利亚版图大大被削;而奥匈帝国则从奥斯曼帝国手中取得黑塞哥维那、波士尼亚的管理权,这令俄罗斯大为惊慌,俄罗斯之后试图以支持塞尔维亚来对抗奥匈帝国的扩张。此后,奥俄的冲突加深,亦为第一次世界大战的原因之一。

Remove ads

普法战争后,德国总理奥托·冯·俾斯麦担心法国报复引至德国两面受敌,因此采取结盟政策,以孤立法国。他本来让德意志帝国、奥匈帝国及沙俄帝国结成三帝同盟,可是后来在1878年柏林会议上,俄罗斯因巴尔干半岛问题,而与奥匈帝国发生利益冲突。在奥俄无法相容的情况下,1879年10月德国选择与奥匈在维也纳缔结秘密的德奥同盟。此外意大利王国在争夺北非突尼斯失败,让法国在1881年兼并该地。为了争取支援,意大利、德国和奥匈帝国于1882年5月在维也纳签订了《同盟条约》,是为三国同盟。

俄罗斯得知德奥两国签订德奥同盟后,十分不满。但俾斯麦是一个精明的政治家,为了保持与俄罗斯的良好关系,于1887年与俄国签订《再保险条约》,德国保证除非俄罗斯主动攻击奥匈,否则德国在任何情况下都在俄罗斯与第三国的战争中保持中立。可是俾斯麦在1890年下台后,新任德皇威廉二世不想维持俾斯麦定下的再保险条约,任由条约终止,而选择只与奥匈为盟。法国为打破外交上的孤立,趁德俄关系恶化时向俄罗斯提供资本,实现其工业化后,在1894年与俄国结下军事同盟,是为法俄同盟,于是欧陆出现德奥与法俄两个敌对阵营。

英国自拿破仑战争胜利后,恢复其称为“光荣孤立”的外交政策,不与欧陆国家建立长期的联盟关系。至十九世纪末,英国鉴于法国在埃及、俄国在巴尔干日益扩张,威胁英帝国前往远东的贸易航道,故在1887年2月12日和意大利组成《地中海协定》,互相保证维持地中海、亚德里亚海及黑海的现状,而意大利则支持英国在埃及的行动。在德国首相俾斯麦支持下,奥匈及西班牙均加入协定,是为《第一次地中海协定》,同年十二月,英、奥、意三国商定共同维持近东现状,对抗俄罗斯对奥斯曼土耳其帝国之影响,是为《第二次地中海协定》,不过两次协定没有明确规定英国承担具体的军事义务,故英国并未放弃其光荣孤立,威胁英国的制海权,英国才着手在欧陆寻求盟友。1904年英国终与法国签订《英法协约》,但此协定并非军事同盟,而是一项解决两国有关殖民地纠纷的协定;相对于德奥同盟或法俄同盟,其合作无疑较为松散。不过在第一次摩洛哥危机中,此协定充分反映出英法坚定的合作伙伴关系。此后法国鼓励英国与俄罗斯结盟,但英国对俄罗斯戒心不亚于德国,直至日俄战争俄罗斯被日本打败,英国才放下对俄的戒心,双方终于在1907年结束其殖民地纠纷,签订《英俄协约》。同年,法国、英国和俄国有感德国在奥斯曼土耳其帝国的扩张,是以组成三国协约。

欧洲从此分为两大帝国主义军事集团阵营,因此只要有任何风吹草动,都有演变为世界大战的可能,第一次世界大战就是因为奥匈帝国皇储斐迪南大公遇刺而引起的。

Remove ads

自十八世纪起,工业革命引起经济及工业化发展,并催促着当时各国政府争夺殖民地以取得原料供应地及市场。20世纪初,帝国主义逐渐兴起。在俾斯麦时代,鉴于统一德意志帝国初立,故对殖民地的争夺较少参与。后来,国内商人势力兴起,便要求德国政府争取海外资源和市场。威廉二世即位,俾斯麦被罢后,德皇认为德国殖民地太少,原料产地及商品市场不足,实行世界政策,要求重新划分全球势力范围。此举触犯老牌殖民大国英国和法国的利益。而第一次和第二次摩洛哥危机,和法国的既得利益有所冲突,这亦使得两大阵营的冲突加剧,战争爆发的可能性越发加大。

两大军事集团在战前展开激烈的军备竞赛:德国于1900年制订海军法,将海军规模加大扩充,英国为保持海上力量优势以维持安全,在1905年开始建造无畏舰,并在1907年德国开始建造无畏舰时以二对一海军政策,即保持自身无畏舰数为德方之两倍以相应付。在第二次摩洛哥危机后,更联同法俄两国实施三国海军联防,即英国在北海、法国在地中海、俄国在波罗的海分别对付德奥两国海军。

而在陆军方面,由1880年到1913年,德国常备军由42万扩充至87万;法国则由50万扩充至81万;俄罗斯也准备由80万增加到230万,最后虽未达标,唯其陆军已有140万,乃全欧之冠,不过其素质甚为低下,无法和德法两国之陆军相比;奥匈的军队由47万扩张至85万,步兵素质一般,但重炮部队素质全球第一;意大利由20万扩张至35万,而无论步兵和炮兵素质皆不及德法;最后美国也响应欧洲紧张局势而把军队数由34,000人扩张至16万。

Remove ads

战前危机

1914年6月28日为塞尔维亚之国庆日。奥匈帝国皇太子弗朗茨·斐迪南大公夫妇在波士尼亚首都萨拉热窝视察时,六名南斯拉夫主义组织青年波士尼亚的刺客(分别是茨维特科·波波维奇、加夫里洛·普林齐普、穆罕默德·穆罕默德巴希奇、内德利科·查布林诺维奇、特里夫科·格拉贝日和瓦索·丘布里洛维奇)试图使用“塞尔维亚黑手党”提供的武器暗杀斐迪南大公。六名刺客埋伏在大公的必经之路上,暗杀开始后首先朝布林诺维奇向大公投掷了一枚手榴弹,但是没能砸中大公的车辆,爆炸的手榴弹伤到了不少路边的群众,也让其他五人暂时失去了对大公动手的机会。

一个小时后,在大公去医院看望前一次袭击中受伤者的路上,马车转错了方向,走到了普林西普面前,普林西普枪杀了斐迪南大公和大公的妻子苏菲。大公的伯父,奥匈帝国的皇帝弗朗茨·约瑟夫一世对暗杀又震惊又愤怒。虽然奥国的调查显示,并未有塞尔维亚的政府官员涉入其中[参1]。暗杀约一个月后,奥匈帝国对塞尔维亚发出最后通牒并列出一些违反其宪法,干涉其主权的要求(塞尔维亚政府要和奥匈政府合作,压制一切的反奥行动及检控萨拉热窝事件的涉案人士)。尽管塞尔维亚表示,除了两条违反宪法及影响主权的条款,将接受其他所有条款。然而,奥匈帝国执意开战,在得到德国的支援后,7月23日发出最后通牒,并在未回复塞国的回应后[参2],于1914年7月28日出兵塞尔维亚,这件事成为第一次世界大战的主要导火线。

Remove ads

奥匈帝国当局鼓励随后在萨拉热窝的反塞尔维亚暴乱,波斯尼亚和黑塞哥维那的克罗地亚人杀了两名塞尔维亚人和砸毁许多塞尔维亚人的房屋,[参3][参4]在萨拉热窝外的许多由奥匈帝国控制的城市也爆发了数场反塞尔维亚暴乱,在波斯尼亚和黑塞哥维那的奥匈帝国当局逮补了5,500多名塞族人,其中约有700至2,200人死于狱中,另有460人被判处死刑。一个由奥匈帝国支持的波士尼亚民兵组织开始迫害塞族。[参5][8][参6][10]

奥匈帝国认为这次刺杀是南部斯拉夫民族的领土收复主义作祟,并将其视为对帝国的重要威胁。欧洲列强曾于刺杀事件后整整一个月作出调停,但最终奥匈帝国于1914年7月23日向塞尔维亚王国发出的最后通牒,英国外长爱德华·格雷指出,此项最后通牒是“有史以来一个国家对他国发出之最可怕的文件”。一般认为,该文件的条款难以实现,因此它实际上是奥匈帝国用以惩罚塞尔维亚的开战借口。但对塞尔维亚来说,奥匈帝国毕竟不能招惹也惹不起,所以在最后通牒中开出的10个条件,塞尔维亚竟然也愿意接受其中8个条件,但奥匈还是在7月28日,即萨拉热窝事件发生后一个月,向塞尔维亚宣战。萨拉热窝事件引起的一连串国际危机,终于引致第一次世界大战的爆发。

1914年7月28日奥匈向塞尔维亚宣战,但在7月31日才下达军事总动员的命令,实际执行则是第二天(该电报的发布日期在战争爆发后的橙皮书中修改为7月26日,且内容也被修改成[全军总动员令已签署],而法国的黄皮书则插入一段虚构的公报,公报发布于7月31日,称俄国的命令是[奥匈帝国全面动员的结果],同时[也是德国在六天内持续暗中动员的结果.........])。7月24日,俄国开始备战,7月29日俄国参谋部长签署局部动员令,并在同日午夜时分在俄皇认可下发出,但由于参谋部表明执行局部动员在技术上的困难,于7月30日下午六点又修改为全军总动员,以确保俄国在巴尔干地区的影响力。7月25日,德国开始注意到俄国军事动员的迹象并开始招回休假中的情报局Ⅲ b(负责军事情报与反间谍工作)的情报人员,同时开始对法国、俄国派出探员收集情报,7月28日,德军参谋本部在统整发回的资料后确认俄国开始局部动员,但规模不明,德威纳伊等其他军区,动员令尚未下达。但可以确定的是,德国边境地区的边防部队也正在备战。也许关于[战前准备期]的声明,是针对整座帝国而发出。[参7],7月31日德国发出最后通牒要求俄国在12小时内取消总动员,俄国对此通牒置之不理,8月1日德国进而向俄国宣战;并向法国提出最后通牒,要求其在德俄发生战争时保持中立,但法国并没有回复。8月2日,德国为避开德法边境的法国守军,向比利时发出最后通牒,即日德军攻占了中立国卢森堡。[参8]8月3日德国向法国宣战。德国于8月4日入侵已保持永久中立的比利时(施里芬计划),取道比利时进攻法国;同日英国考虑到比利时对自己国土安全的重要,又为了维护1839年签署的《伦敦条约》确保比利时的中立,于是向德国宣战[13][参9][15][参10]。8月6日奥匈帝国向俄国宣战。8月12日英国向奥匈帝国宣战。

西方战线

在战争爆发之前几年,德国总参谋长阿尔弗雷德·冯·施里芬已制定以速战速决为主要特征的“施里芬计划”:先利用德国发达的铁路网,集中优势兵力在6星期内打败法国,然后将部队调往东线进攻俄国。与此相对应,法国也制订以五个集团军为基础的集合方案“第十七号计划”,并依约瑟夫·霞飞的个人判断调整作战方案。但战事的发展却出乎这些军事家意料,使得这两个计划皆不可行。

为迅速取得西线胜利,德国总参谋长小毛奇决定采取西攻东守计划,西线德军不强攻驻有重兵防卫的德法边境,反而欲取道卢森堡及比利时攻击法国后方。1914年8月2日德国出兵中立国卢森堡,以取得卢森堡的铁路网,卢森堡在德军开入国境时瞬间投降。8月4日清晨德军对比利时不宣而战。然而,比利时的抵抗出乎德军预期,比军在早期的抵抗延迟了德军的进度表,至8月20日时,德军才成功大致攻占比利时全境(安特卫普要到10月10日才投降)、并开进布鲁塞尔、同时驱逐在比利时境内的法军回法国境内[参11]。8月21日德军分兵五路攻向法国北部,法军失守,被逼后撤。9月3日德军已进逼巴黎。9月5-12日德军与法军在巴黎近郊马恩河一线爆发马恩河战役,由于德军进展过快、南线的格朗库罗内战役未能牵制法军兵力、法军又及时重整战力,使得结果是法国获胜,被称为“马恩河奇迹”[参12]。德军只得转入战略防御,固守安纳河一线,战斗开始演变为阵地战。接着,双方皆尝试包抄对方阵线,结果受限于运输等因素,双方平分秋色[参13]。德军夺取法国东北部的广阔领土,却始终不能包围法国的战线。随后双方再爆发第一次伊珀尔战役,由于英军强烈抵抗和法国快速驰援,成功挡下德军的重击,德军无法取得重大成果、协约国军亦也缺乏力量推进[参14],结果战事进入胶着对峙状态。

1915年春季,法国和英国联军趁德军主力集中在东方战线,发动香巴尼和阿杜瓦两轮攻势。但因为沿用旧战术,而且欠缺强大火力掩护,结果被德军成功抵挡,己方反而伤亡惨重。该年4月德军反击,并首次使用毒气,使双方的损失更为惨重。结果1915年的西面战线,双方大量死亡,但战事仍然胶着。当中,俄罗斯曾应许至少派遣50万人到法国,但直到1916年只派了一万六千名应留在国内先受训的人。[参15]导致双方战事僵持局面未能改变。

1916年2月,德军主力在凡尔登战役中袭击了法国的防御阵地,一直持续到1916年12月。德军在战役初期取得了进展,但随后法国的反击使得德军最后失败。双方的伤亡人数大约在70万人[22]到97.5万[23]不等。凡尔登战役成为法国决心和自我牺牲的象征,也是一战最惨烈的战役。[参16]

而英法联军为了制衡德军,在该年7月初向索姆河一线与德军爆发索姆河战役,战况极为惨烈。英军虽然在这场战争里首次使用坦克,但双方在伤亡共约120万人后,战事仍未有重大突破,并持续至该年11月,西线再次变为胶着对峙状态,不过协约国开始掌握战争的主动权。

1915年5月1日,英国邮轮卢西塔尼亚号从美国出发到英国,尽管德国已经宣布会发动无限制潜艇战把所有英国的船只都击沉,然而由于卢西塔尼亚号的航速较高,没有人认为它能被德国的潜艇追上。在5月7日,德国潜艇发现了卢西塔尼亚号并利用鱼雷把其击沉,由于邮轮上有一大部分的乘客为美国人,美国人民的反德情绪被激起。

1917年2月3日因德国使用无限制潜艇战,使美国多艘船只被击沉,美国与德国断交。2月24日美国驻英大使佩奇收到破获的齐默曼电报,电报称如果墨西哥对美国宣战,德国将协助墨西哥取回美墨战争后割让给美国的失地,于是美国以此为根据,于4月6日向德国宣战。

1917年4月法军于西线开展春季攻势,与德军在兰斯和苏瓦松之间交战,历时共一个月,但法军在伤亡10几万人后却除了香槟山战役以外并无进展,引起法国士兵的骚动,并导致该次战役的策划者、上任不足半年的法军总司令罗贝尔·尼维勒将军被革职。战事再度胶着,而法军因内部骚动,无力进攻。在该年下半年,法军再次发起第二次凡尔登战役和拉马尔迈松战役两场攻势并取胜。而英军则发起帕森达勒战役和康布雷战役,但伤亡惨重并无取得任何大进展,仍然无法改变战事的胶着状态。

12月,同盟国与俄罗斯签署了停战协议,从而使得西线获得了大量的德军部队。随着东方战线的瓦解,战争的结果将在西线决定。同盟国知道他们无法持久战,但他们对最终的攻势寄予厚望。此外,双方都越来越害怕欧洲的社会动荡和革命,双方都急切地寻求决定性的胜利。[25]

1917年,奥匈帝国皇帝卡尔一世在德国不知情的情况下,通过他妻子在比利时的兄弟作为中间人,秘密尝试与乔治·克里门梭单独谈判。当谈判失败时,他的企图被德国发现,导致了一场外交灾难。[26][27]

鲁登道夫与兴登堡认为德军在战争中的胜利机会为在1918年春季发动一个决定性的攻势。1918年3月3日,东线因为《布列斯特-立陶夫斯克条约》的签订而停战,俄罗斯退出了战争,这使德军可腾出33个师布署到西线。德军在西线上有了兵力的优势,以192个师来对抗联军178个师,其调来的部队也因为长时间的休息而实力较为完整。鲁登道夫从部队中选出各个战斗经验较丰富的单位重新训练,组成大量风暴突击队作为此攻势的攻击主力。联军方面,依旧缺少一个统一指挥机关,英法两军也因为历经长期的耗损,无论是士气还是人力皆不足,而进入战争不久的美军也尚未具有战斗的能力。

鲁登道夫的进攻战略为将英军与法军分离,突破联军防线后逼使前者退却到海峡港口,将其歼灭,同时占领港口也能阻止美军的登陆。这场攻势将结合新式的突击战术、地面攻击机、坦克和仔细策划过的炮击行动,其中后者还包括使用毒气攻击。3月21日,德军发动5次主要进攻的第1次。德军春季攻势的第一阶段—迈克尔作战非常成功[参17],几乎要将联军部队分离,并在头8天内挺进了65公里,战线也西移了100公里,是自1914年马恩河战役失败后以来,第一次让巴黎再度暴露在德军炮击距离内。因于这次的攻势,联军终于整合出一个统一的指挥系统,费迪南·福煦将军被任命为法境内全部联军之总指挥,整合过的联军现已更能应对德军的进攻,将局势逐渐转为消耗战。德军最终推进到亚眠,随后因为补给问题和部队疲劳被迫停下了进攻,同时失去了有条件投降的机会。

7月,法军在第二次马恩河战役阻击德军进攻,接着福煦对马恩河突出部上的德军发动攻势,并在8月将其消除。两天后,再发动了第二波攻势,一路挺进到亚眠北部。此次攻击由加拿大和澳大利亚军作先锋,以英法为主力[参18],再加上600辆坦克与800架飞机的支援,最终联军获得决定性的成功,兴登堡因此说8月8日是“德国陆军最黑暗的日子”[参19]。

德军人力已因为四年长期的战争而枯竭,国家本身也累积巨大的社会与经济压力。联军以216个师对付德军兵员不足的197个师[参20],8月开始的百日攻势为德军崩溃的最后一根稻草,其开始大批向联军投降。在联军突破德军防线的不久,马克斯·冯·巴登亲王于10月被任命为德国总理以和平谈判。由于鲁登道夫拒绝和谈,他被迫下台并逃到了瑞典[参21]。战斗仍在继续,当德军撤退时,德国已发生革命,成立了新政府。很快地,德国政府与联军签署了停战协定,并在11月11日全面停火(国殇纪念日)[参22]。德意志帝国君主制政府崩溃,而鲁登道夫的继任者威廉·格勒纳将军认为,为了防止如前年俄罗斯发生的革命,必须支持温和派的社民党领袖弗里德里希·阿博特,而非霍亨索伦皇室人员[参23]。

东方战线

1914年7月28日奥匈帝国因为德国向其开出空白支票而自信心大增,与塞尔维亚断交并对其宣战。俄国则宣布全国总动员,以支援塞尔维亚与奥匈帝国战斗,这引起德国的不满,而两国之间的互相敌视关系也埋下伏线。8月1日德国以俄国拒绝停止全国总动员为借口向俄国宣战,并同时在西线进侵比利时。8月4日英国因比利时为其自身安全的关键,因此对德国宣战。8月6日奥匈帝国向俄国宣战。

俄军乘德军在开战之初,集中兵力在西线之际,在东线向德军发起进攻。8月17日,俄军第一集团军群进入东普鲁士,并于8月21日跨过东普鲁士南方边境,逼向德国首都柏林[参24],德军被迫从西线调兵回援。德国援军行动迅速,很快便抵达东线,并于科穆辛森林附近消灭数万名俄军,使得东线战局发展受到德军控制。9月11日俄国的第1集团军群再度被击败,德军进逼至俄国境内,俄军损失共25万余人及大量的军需物资,史称坦能堡会战[参25]。在南线方面,俄军开始时在加里西亚和布科维纳屡次击败奥匈帝国的军队,但德国随后对奥匈提供支援,结果到12月中旬,东线战事亦进入胶着状态。

1915年德军因为西线的马恩河会战失败,决定先集中兵力击溃俄国,逼使俄国停战,从而结束东线战事,并且避免继续陷入两线作战的困局,东线于是变成主要战场。同年5月德奥联军以18个师和2,000余门大炮,分兵两路进击俄军,并计划将俄军逼至“波兰口袋”内歼灭。双方交战8个多月,德军攻占普热梅希尔、莱姆堡、伊万哥罗德、华沙、布列斯特、维尔诺及里加,并逼使俄军撤退至从里加湾到德涅斯特河一线,俄军共损失170多万人。此役,德军虽然大胜,但己方损失亦极大,且未消灭俄军主力,而俄罗斯皇帝尼古拉二世亦乘机罢免皇叔尼古拉大公的俄军总司令职位。之后,由皇帝顺从其太后之一只取总司令而自为之,却一无所成;即使如次,德国将领尤伦堡(Eulenburg)伯爵在该年12月派人媾和,尼古拉二世拒之不理。[参26]

1916年春季,俄国调集3个方面军共200万人向奥匈帝国军发动反攻。这是一战时期突击队首次发挥主要作用的战役。在激战后,双方各损失百万兵力,但俄军兵力较多同时掌握先机,因此逼退奥匈军,并乘胜攻进加里西亚东部地区,史称勃鲁洛西夫攻势(勃鲁洛西夫为当时的俄军总参谋长)。尽管同盟国的失地很快就被德奥联军夺回,但同盟国反攻阶段迫使德军从西线调兵,为西线的英法联军得到了喘息的机会。此战令奥匈帝国损失惨重,超过40万人被俘,德军亦伤亡数十万。

俄国本身为农奴制的经济体系,经不起东线持续的战事,结果其国内经济崩溃,工厂倒闭,失业率骤增,军火补给困难,士兵极度厌战。1916年冬季,俄国内部各种矛盾加剧,莫斯科的罢工人数更达至百万人以上,结果俄国二月革命在1917年3月8日爆发,令皇帝尼古拉二世退位,亚历山大·克伦斯基领导的临时政府仍然继续战争。虽在1917年7月3日波洛夫(Zboroff)之役,捷克与俄国联军攻袭甚猛;[参27]但最终又被德奥联军击败。德奥两国在1917年10月14日在原俄国所占领的波兰地方设立一个摄政院,言明波兰不隶属两国以弭平两国原本对该地的野心。[参28]

俄国工人及农民忍受不了无止尽的战争和贫困,在1917年11月(儒略历10月),由布尔什维克领袖列宁承诺再次举行全国大选,并领导十月革命武装起义,推翻临时政府,然后在大选失利之后,使用暴力手段决议建立苏维埃政府和第一个社会主义国家,即苏维埃俄国。列宁其后与德国签署《布列斯特-立陶夫斯克条约》,苏俄并宣布退出第一次世界大战。

此后,德军继续推进俄国所放弃的领土。于1918年4月2日击溃不承认芬兰独立宣言的共产党人;同年,也陆续承认波罗的海国家独立并迫使乌克兰议和。[参29]直到德国停战为止,波罗的海国家、白俄罗斯西部及乌克兰为德国势力范围,有德军驻守在这些国家。

南方战线

奥匈帝国在战争初期对塞尔维亚发起三次入侵,但皆失败。而后保加利亚参战,联合奥匈帝国和德国从三路进攻,并很快击败塞尔维亚,而塞尔维亚抵抗力量经海路到达阿尔巴尼亚和希腊,并在法国的帮助下继续抵抗。

随后法国为首的协约国远征军与保加利亚在马其顿战线僵持,直到1918年法国将军德斯佩雷发起瓦尔达尔攻势,于多布罗峰战役决定性的击败保加利亚,直攻至匈牙利,同盟国的南部战线彻底崩溃。

俄罗斯一向是奥斯曼土耳其传统敌人,过去奥斯曼土耳其采取联英抗俄的外交政策。但1907年英俄修好及结盟后,奥斯曼土耳其开始怀疑英国会否继续协助自己抗俄。此时,德国为了在近东牵制俄国,于是答应向奥斯曼土耳其提供一亿法郎的贷款,以换取其参战。于是奥斯曼土耳其于1914年10月29日正式参战(对协约国的圣战),并与俄国在高加索发生战斗。俄军初时作战不利,但于1915年1月发动反攻,奥斯曼土耳其的第9集团军群被歼灭,共损失约70,000多人。

1914年奥斯曼土耳其在德国的帮助下进攻波斯卡扎尔王朝(现伊朗),试图切断俄国和英属印度的联系。该战役一直持续到1918年,以土耳其的失败告终。

协约国军队为了解除俄罗斯在高加索被奥斯曼土耳其牵制的困局,以及打通黑海补给线,决定联合进攻奥斯曼土耳其的首都伊斯坦布尔所在的黑海海峡。1915年初加里波利之战爆发。协约国先后有50万士兵远渡重洋登陆黑海海峡南端的加里波利半岛。双方在加里波利半岛交战11个月,共约13.1万人死亡,26.2万人受伤,结果协约国军队无法攻破同盟国的防线,被逼撤退。这场战役是一战中最著名的战役之一,也是当时最大的一次海上登陆作战。在土耳其帝国东部的美索不达米亚(今天的伊拉克),英军的进展则顺利许多。虽然在库特战役(1915年底到1916年春)中英军受挫,但在1917年3月英军攻克巴格达。

中东伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦等阿拉伯人为主要人口的地区,早在十五世纪被奥斯曼帝国征服及统治,虽然土耳其人也信奉伊斯兰教,但是与阿拉伯人并非是同一民族。1916年6月阿拉伯发生反抗土耳其的民族起义,英国少校劳伦斯协助阿拉伯人组织游击战,配合英国从埃及派遣的东征军队,最终攻克大马士革。

阿拉伯半岛虽盛产石油,不过油田在一战时期尚未被发现,因此未成为重要的战略据点。

1915年5月23日,意大利因为英法答应在战后分得阜姆和达尔马提亚,于是投向协约国一方,对同盟国宣战。同时圣马力诺亦派志愿军协助意大利,以及圣马力诺战地医疗队。在交战初期意军的指挥官为路易吉·卡多尔纳,由于指挥错误以及奥军精心准备的防御,意军惨重的伤亡只换来了几乎毫无推进的战线。直到1917年10月24日的第十二次伊松佐河战役(又称卡波雷托战役)德军参加战斗战线才显著的推进,在这期间意军将自己的指挥官换为阿尔曼多·迪亚兹才在11月19日挡住了攻势。此后意军在皮亚韦河附近构筑防线并改变了策略,防止了德奥联军的进一步深入。到了1918年意军得到了英法联军的支援,10月为夺回失地意大利发动了维多利亚-维内托战役并迅速击溃了摇摇欲坠的奥匈军,标志着协约国在意大利南线的胜利。

1916年8月,罗马尼亚向同盟国宣战。德奥和保加利亚联军于是决定攻取罗马尼亚,以夺取石油和粮食补给。结果罗马尼亚首都布加勒斯特很快便失陷,德奥保军队占领大部分的罗马尼亚国土。

海上战争

虽然英德两国在战前争建无畏舰,但在整个第一次世界大战中却只有一次大规模的舰队主力决战,德军少数部署在海外殖民地的巡洋舰队在开战的头一年即遭数量上占有优势的英国海军的肃清(虽然其中不乏如轻巡洋舰恩登号这样成功的通商破坏舰),德国公海舰队也被英国海军封锁在波罗的海内。1916年德国海军意图突破封锁,随爆发英德海军间唯一的舰队决战日德兰海战。这场战役的结果比较特别:一方面,舍尔海军上将率领的德国大洋舰队以相对较少吨位的舰只损失,击沉更多的英国舰只,从而取得战术上的胜利;另一方面,杰利科海军上将指挥的英国主力舰队成功地将德国海军封锁在德国港口,使得后者在战争后期几乎毫无作为,从而取得战略上的胜利。

而另一方面,德国在战争初期主要依靠潜艇战阻止他国对英国的物资援助,但因为美国抗议而一度中止。但当德国海军情势越来越差,国内的经济亦日趋恶化时,德国在1917年1月决定恢复无限制潜艇战,即凡是在英国水域的船只,不论是敌方或是中立国的,都有可能被德国潜艇击沉,这大大影响美国商船的航行,而且亦有美国商船被击沉的纪录,因此德美关系恶化,美国开始有对德国宣战的意图,在齐默曼电报事件后,美国正式对德国宣战。结果德国的无限制潜艇战反而招致强大的美国参战。

世界大战

1914年8月30日,新西兰占领德属萨摩亚。9月11日,澳大利亚海军和军事远征军在德属新几内亚的新不列颠登陆。10月28日,德国巡洋舰SMS Emden在槟城海战中击沉了俄罗斯巡洋舰 Zhemchug。日本参战后,发动青岛战役,11月攻占德国在亚洲最大军港青岛。在奥匈帝国拒绝从青岛撤回其巡洋舰SMS Kaiserin Elisabeth后,日本也向奥匈帝国宣战,该船于1914年11月在青岛沉没。[41] 几个月内,同盟国在太平洋的势力只留下一些抵抗军。[42][43]

多哥兰是德国于非洲中最小的一块殖民地,亦是第一块被协约国占领的德国殖民地。协约国只消17日,在接近零抵抗的情况下便于1914年8月26日占领该地。[参30]

喀麦隆战役早于1914年8月6日便爆发,喀麦隆战役同样是以德军战败为结果。喀麦隆的守军受到法属赤道非洲、英国尼日利亚、和比属刚果围攻。但守军顽强抵抗,战争延续到1916年3月10日,德军才宣布投降。英法最后决定瓜分喀麦隆。

在德属西南非洲,德军面对的敌人是有英国支持的南非联盟军队和葡萄牙的安哥拉,战争于1914年9月爆发,随着战争持续,孤立的西南非洲被南非军队入侵,而南非军队亦迅速地推进,德军虽然设法阻止,可惜仍无法减缓熟悉沙漠地形的南非军队。直至1915年5月5日,西南非洲的首都温得和克已被南非占领。[45] 7月,西南非洲的德军投降。

德属东非战役是非洲战场中最大规模和持续最长的战事,双方亦投入了比其他殖民地战争更多的兵力。以英国为首的协约国军在东非遭到了由保罗·冯·莱托-福尔贝克指挥的德国殖民地驻军与土著部队顽强而持续的抵抗,英国在战役期间不得不以平均20,000人、总投入人数300,000人的庞大部队[参31],与约17,000人的德军[参32]交战。战争始于1914年8月3日,终于1918年11月23日,横跨整个一战。于战争开始时,德军和英军在德属东非和肯尼亚边疆零星交火,并占领了一两个城市。但到了1916年,形势开始扭转:英军和比利时军队大举入侵德属东非,到了年底时,德属东非的大部分已被占领。剩下来的德军一部分决定投降,而另一部分却于1917年11月23日硬闯葡萄牙的莫桑比克,试图占领一些城镇以重整旗鼓。[参33]但事与愿违,该批德军无法寻得据点,更被英军追赶,致使不能长驻于据点。最后,该批德军于1918年8月决定返回德属东非。但他们在德属东非亦无希望可寻,因此只能寄托于进军赞比亚。当进入赞比亚不久,便收到德国投降的消息。因此,他们最终于1918年11月23日向协约国投降。

段祺瑞统治下的中华民国北洋政府为了收回失去的领土和主权,投向比较有利的协约国一方,于1917年3月14日与德国断交,于8月14日对德奥宣战[参34]。北洋政府趁机派军警收回了天津德租界、天津奥租界和汉口德租界。虽然中华民国并未直接派兵参与,北洋政府还是通过官方与非官方渠道组织数十万华工前往欧洲战场为协约国担负后勤任务。在西线的华工被英法联军编成正规的中国劳工旅,总人数超过14万;在东线为俄国服务的华工在组织上则相对更为松散,但总人数也至少有20万。十月革命爆发后,很大一部分华工受困于动荡政局无法回国,一些人甚至加入布尔什维克参加俄国内战。[参35]协约国决定干涉俄国内战后,北洋政府亦出兵加入干涉内战的协约国部队。除此之外,北洋政府在一战尾声占领了外蒙古。

大战结束

虽然俄罗斯在1917年11月退出战争,德国再不用东西两面受敌,但德国的各盟国奥斯曼土耳其、保加利亚王国及奥匈帝国却因持续作战,致使经济崩溃或国内各民族发生起义,结果无力再战,在1918年9月开始相继向协约国求和。

最初与协约国达成停战协议的是保加利亚,在协约国于瓦尔达尔攻势的成功推进入保加利亚占领下的瓦尔达尔马其顿后,保加利亚沙皇斐迪南一世被迫退位,保国政府于1918年9月29日签订萨罗尼卡停战协定。随后1919年11月27日,保加利亚与协约国于塞萨洛尼基又签订纳伊条约,条约的签订仪式于塞纳河畔讷伊的市政厅举行。

为第二次世界大战时期,保加利亚加入轴心国阵营埋下伏笔。

奥斯曼土耳其尽管受英国及其阿拉伯盟友在巴勒斯坦和叙利亚的胜利,但奥斯曼土耳其刚从俄国内战中趁机控制了南高加索令军方高层仍认为战争仍可取胜。直至保加利亚停战,首都伊斯坦布尔顿时没了掩护,最终奥斯曼苏丹穆罕默德六世亦于1918年10月30日签订了穆兹罗斯停战协定。

11月首周,奥皇卡尔一世接受美国的十四点协议让境内的民族自立国家并建立联邦制帝国,不料各民族自行独立建国导致奥匈帝国解体。西乌克兰人民共和国于10月19日率先独立,之后捷克斯洛伐克、斯洛文尼亚人、克罗地亚人和塞尔维亚人国、巴纳特共和国、匈牙利民主共和国和波士尼亚独立,其间意大利趁机反攻占领了属奥地利本土的特伦提诺-上阿迪杰和和伊斯特拉半岛。奥匈帝国和意大利签订了维拉朱斯蒂停战协定后随即崩溃。

1918年8月至11月间,协约国发动“百日攻势”,德军再损失15万人、大炮2,000余门及机枪13,000余挺。连续的军事失利使德国国内动荡加剧。1918年9月兴登堡元帅建议在德国议会提出要“结束战争”。但德军的最高统帅部却仍不死心,意图利用剩余的海军舰只与英国海军决战。结果德国水兵因不愿送死,在基尔港发生哗变,并迅速蔓延到整个海军及全国。11月9日德国首都柏林发生德国十一月革命,社会民主党领袖菲利普·谢德曼宣布建立共和国、宰相巴登亲王马克西米利安为了维持国内稳定,宣布废除威廉二世的德意志皇帝与普鲁士国王封号,威廉二世本人退位后则于11月10日流亡荷兰。

由于国内情势混乱,德军在11月11日与法国求和,与法国签订康边停战协定,第一次世界大战结束。

战后各国于巴黎凡尔赛宫召开和议,称为“巴黎和平会议”(简称巴黎和会)。会议的重大决定由美国总统托马斯·伍德罗·威尔逊、英国首相大卫·劳合·乔治和法国总理乔治·克里门梭主持。威尔逊总统主张宽大对待德国,在英国立场方面,他亦主张公平和不太苛刻的对待德国。原因是德国和英国之间有不少经济活动交流,站在利益方面,英美都主张不严惩德国。受创最重的法国则急于复仇,主张严惩德国。最后诸国与德签订的议和条约《凡尔赛和约》,因签约各国的立场不同,虽表面上看似向德国强加巨大的割地赔款及限制军备条款,但实际上未能有效地摧毁德国的战争潜力。

战胜国与其他战败国亦分别签署条件苛刻的和约,战胜国与奥匈帝国的奥地利部分签署《圣日耳曼条约》,奥匈帝国被划分为多个民族国家;与保加利亚签署《纳伊条约》,保加利亚失去爱琴海出海口,并须赔款4亿4,500万美元;与匈牙利签署《特里亚农条约》,匈牙利领土大幅减少;与奥斯曼土耳其签署《色佛尔条约》,彻底瓜分奥斯曼土耳其的领土。后来的土耳其共和国只剩下伊斯坦布尔、其附近小部分领土及安纳托利亚的部分。

以《凡尔赛和约》及其他各个和约所构成的战后欧洲及国际关系的新体系,后称凡尔赛体系,对战后欧洲及国际关系的发展有着重要影响。

影响

一战最本质的原因不是表面上的奥匈帝国皇储斐迪南遇刺,但这是一个战争正当性的借口,一次大战前英国垄断原材料市场,当时的印度、澳大利亚甚至世界四分之一的人口都在大英帝国殖民地贸易体系之内,而美国有一个庞大的内需市场而实行贸易保护主义,当时德国和日本国内市场狭小而无法发展,最终选择扩张。自由贸易理论的观点认为如果在一次世界大战前就实行无条件的开放市场和自由贸易取消管制和关税就不会有第一次世界大战。而一战前当时处于古典金本位制,英镑是当时世界货币到一战结束后英国因为巨大战争开支而黄金外流,最终英镑遭到挤兑而无法兑换黄金,而美元逐渐取代英镑的霸权。1922年热那亚协议英国试图建立外汇储备,进入虚金本位制也就是金阅汇本位,纸币的数量远远高过黄金,最终引发的信贷扩张引发1929年大萧条,而在这之前美国透过道威斯计划和杨计划将德国央行资产转换成美元。

俄罗斯帝国、德意志帝国、奥匈帝国、土耳其奥斯曼帝国这四个大帝国覆灭。而巴尔干半岛与中东地区的民族国家则随之而起,如捷克斯洛伐克、南斯拉夫、匈牙利和伊拉克[参36]等。

原来为世界金融中心及世界霸主的英国,在战后虽然领土有所增加,但其对领土的控制力却因战争的巨大伤亡与物资损失而大大削减,而其经济亦因战争而大受影响,出现严重衰退,从此其世界金融中心的地位让给美国。这场大战也削弱了法、意、德;美国成为世界第一经济强国,世界金融中心也由伦敦转移到纽约;日本也由债务国变成债权国,并占领原属德国势力范围的中国胶州湾及山东半岛[参37]。

大战期间,俄国发生无产阶级革命,使世界上出现第一个无产阶级专政的社会主义国家,即俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国,简称苏维埃俄国。从此共产主义在世界各国扩展势力范围,至1922年苏俄收复西乌克兰,由俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰及外高加索联邦签署《苏联成立条约》建立苏维埃社会主义共和国联盟。世界各地相继建立共产主义政党或共产主义政权,直至冷战结束为止告一段落。

《凡尔赛条约》将发动战争的责任悉数推给德国,从而对德国实行条件极为严厉的经济与军事制裁,德国失去13%的国土和12%的人口,还被解除武装,德国陆军被控制在10万人以下,且不许拥有空军。但德国虽然在一战中最后战败,其元气并未受到过大的伤害,工业体系依然保存完整,本土也并未受到战火的波及。《凡尔赛条约》过多考虑战后均势,而没有进一步考虑战败国自身的利益和确保其无法再发动战争。虽然日后做出了如《洛迦诺公约》在内的一定修正之尝试,但种种因素配合以及德国在希特勒的纳粹党的领导下,仍终于爆发规模空前的第二次世界大战。

根据《伦敦条约》,英国秘密向意大利许诺特伦蒂诺和蒂罗尔,直至布伦纳、的里雅斯特和伊斯特拉半岛,除阜姆外的所有达尔马提亚海岸,阿尔巴尼亚发罗拉的全部所有权和阿尔巴尼亚保护国,土耳其的安塔利亚以及土耳其与德国殖民帝国的份额,以换取意大利反对同盟国。在战争结束时,协约国意识到他们之间达成了相互矛盾的协议,意大利在战后只得到了特伦蒂诺、布伦纳,达尔马提亚的扎达尔、拉斯托沃岛和几个小的德国殖民地。许多意大利人认为,国家参加了一场毫无意义的战争,却没有得到任何值得一提的好处。这种“残缺的胜利”观念成为意大利法西斯党宣传的一个重要部分。

第一次世界大战后,中华民国是战胜国。北洋政府虽然因此停止对战败的德国和奥匈帝国的庚子赔款,并在巴黎和会中提出废除外国在华势力范围、撤退外国在华驻军等七项希望取消日本强加的《二十一条》及换文的陈述书,但遭受列强拒绝。《凡尔赛和约》将德国在山东的权益转让给日本。在巴黎和会中,中华民国政府的外交失败,直接引发民众的强烈不满,从而引发五四运动。1919年5月4日由于山东问题,北京的青年学生及广大群众、市民、工商人士等中下阶层广泛参与一次示威游行、请愿、罢课、罢工、暴力对抗政府等多形式的爱国运动,并使得之后中华民国政府在6月28日没有签署凡尔赛条约。此运动对近代中国迄今之政治、社会、文化、思想影响甚大,此后北洋军阀政府失去民心而垮台[参38]。此外也因为五四运动而使中国共产党崛起,某种程度上也半直接与半间接地埋下日后的两次国共内战的种子。

鉴于第一次世界大战的伤亡与物资损失巨大,英法等战胜国于是在1920年1月发起一个用以减少武器数目、平息国际纠纷及维持民众的生活水平的组织,是为国际联盟(简称国联)。由于美国没有参加,国联被英法操控。然而,国联却不能有效阻止法西斯主义的侵略行为。第二次世界大战后被联合国取代。

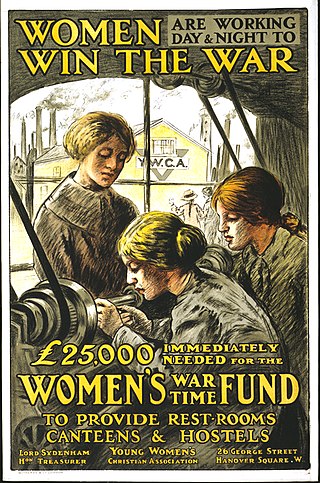

在大战期间参战国内大量男性均直接参与前线战争,导致国内劳动力大减,生产军需品、武器、后勤支援等的职位大部分皆由女性接替,使妇女的重要性提高。在战后1920年代日本的妇女运动、1920年美国给予妇女选举权,至1928年英国亦给予妇女选举权等事件显示妇女的地位得以重视,女权运动亦在此时兴起。

第一次世界大战颠覆、摧毁了旧有欧洲社会和文化秩序, 人们开始怀疑逻辑、理性以及浪漫主义美学等资产阶级价值观,达达主义就此诞生。 达达主义的精神内核在于反对旧世界的秩序,追求非理性,无意义,偶然和混乱。其影响力遍及艺术,文学,政治主张和社会运动。

第一次世界大战的残酷造就以海明威、T·S·艾略特为代表的“迷惘的一代”文学家,他们的文学作品及个人结局(海明威最终选择自杀)都反映出这场战争给人类所造成无法愈合的心灵创伤。以战争为主题的文学作品也在此时问世,主要表达对战争的厌恶,如海明威的《战地春梦》和雷马克的《西线无战事》。

伤亡

- 协约国总士兵阵亡人数:5,186,854-6,433,692人

- 同盟国总士兵阵亡人数:3,386,200-4,390,544人

- 平民死亡人数:5,411,000-6,100,000人

- 协约国:

- 同盟国:

1914年至1918年,欧洲一共动员了6000万名军人,其中800万人阵亡,700万人永久致残,1500万人重伤。德国失去了15.1%的活跃男性人口,奥匈帝国失去了17.1%,法国失去了10.5%。法国动员了780万人,其中140万人死亡,320万人受伤。大约15,000人面部遭受可怕的伤害,造成社会耻辱和边缘化。在德国,平民死亡人数比和平时期增加了474,000人,这在很大程度上是由于粮食短缺和营养不良削弱了对疾病的抵抗力。1918年的超额死亡人数估计为271,000人,加上1919年上半年封锁仍然有效时的额外死亡人数为71,00人。黎巴嫩因饥荒造成的饥饿导致约10万人死亡。1921年的俄罗斯饥荒导致5万至1000万人死亡。到1922年,由于第一次世界大战、俄罗斯内战以及随后的1920年至1922年饥荒的破坏,俄罗斯有450万至700万无家可归的儿童。俄国革命后,许多反苏的俄罗斯人逃离了这个国家。到1930年代,中国北方城市哈尔滨有10万俄罗斯人。[54][55]

战时混乱,疾病猖獗。仅1914年,虱传流行性斑疹伤寒就导致塞尔维亚20万人死亡。从1918年到1922年,俄罗斯约有2500万人感染流行性斑疹伤寒,300万人死亡。1923年,1300万俄罗斯人感染了疟疾,这一数字比战前急剧增加。从1918年初开始,一种被称为“西班牙流感”的重大流感疫情在世界各地蔓延,大量士兵的流动加速了这种流行病的蔓延,这些士兵经常挤在卫生条件差的营地和运输船上。西班牙流感导致至少1,700万至2,500万人死亡,其中包括估计264万欧洲人和多达675,000名美国人。1915年至1926年间,昏睡性脑炎在全世界蔓延,影响了近500万人。[56][57][58]

德国军队在第二次伊普尔战役期间率先成功部署了化学武器,此前德国科学家在威廉皇帝研究所弗里茨·哈伯的指导下开发了一种将氯武器化的方法。德国最高统帅部批准使用化学武器,以迫使盟军士兵离开他们的阵地,补充而不是取代更具致命性的常规武器。随着时间的推移,整个战争期间所有主要交战方都部署了化学武器,造成约130万人伤亡,但死亡人数相对较少:总共约90,000人。战争期间估计有186,000名英国化学武器人员伤亡(其中80%是由于接触德国人于1917年7月引入战场的“芥子气”),三分之一的美国人伤亡是由它们造成的。据报道,俄罗斯陆军在第一次世界大战中遭受了大约50万人的化学武器伤亡。在战争中使用化学武器直接违反了1899年《关于窒息性气体的海牙宣言》和1907年《海牙陆地战争公约》,后者禁止使用化学武器。[59][60][61][62]

在奥斯曼帝国的最后几年,对奥斯曼帝国亚美尼亚人口的种族清洗,包括大规模驱逐和处决,被视为种族灭绝。奥斯曼帝国在战争开始时有组织和有系统的屠杀亚美尼亚人,并通过将亚美尼亚人的抵抗行为描绘成叛乱来操纵亚美尼亚人的抵抗行为,以证明进一步的灭绝是合理的。1915年初,一些亚美尼亚人自愿加入俄罗斯军队,奥斯曼政府以此为借口颁布了《Tehcir Law》(驱逐法),该法授权在1915年间将亚美尼亚人从帝国东部省份驱逐到叙利亚。1918年。亚美尼亚人被故意行进致死,其中一些人遭到奥斯曼土匪的袭击。虽然具体死亡人数未知,但国际种族灭绝学者协会估计死亡人数为150万人。土耳其政府一直否认种族灭绝,认为死者是第一次世界大战期间种族间战斗、饥荒或疾病的受害者;这些说法被大多数历史学家拒绝。[63][64]

其他民族在此期间也受到奥斯曼帝国的类似攻击,包括亚述人和希腊人,一些学者认为这些事件是同一灭绝政策的一部分。1915年至1922年间,至少有25万亚述基督徒(约占人口的一半)以及35万至75万安纳托利亚和本都希腊人被杀害。[65]

战争期间,约有八百万士兵投降并被关押在战俘营中。所有国家都承诺遵守公平对待战俘的海牙公约,战俘的存活率普遍远高于前线战斗人员。

俄罗斯损失的25-31%(占被俘、受伤或死亡人数的比例)是战俘,奥匈帝国为32%,意大利为26%,法国为12%,德国为9%;英国7%。 盟军战俘总数约为140万(不包括俄罗斯,该国损失了250万至350万士兵)。大约330万同盟国士兵被俘;他们中的大多数向俄罗斯投降。

军人经历

战争中的英国士兵最初是志愿兵,但越来越多地被征召入伍。幸存的退伍军人回到家乡后,发现他们只能在自己之间讨论他们的经历。他们聚集在一起,组成了“退伍军人协会”或“军团”。美国国会图书馆退伍军人历史项目收集了少量美国退伍军人的个人资料。[66]

征兵制在大多数欧洲国家都很普遍。然而,它在英语国家引起了争议。它在少数族裔群体中尤其不受欢迎,尤其是爱尔兰和澳大利亚的爱尔兰天主教徒,以及加拿大的法国天主教徒。[67][68][69][70]

在美国,征兵制于1917年开始,普遍受到欢迎,但在偏远的农村地区也有少数反对派。在战争的前六周,最初的100万目标中只有73,000名志愿者入伍后,政府决定主要依靠征兵而非自愿入伍来筹集军事人力。[71][72]

来自各大国的军事和民间观察员密切关注着战争的进程。许多人能够从类似于敌对陆军和海军部队的角度来报道事件。

经济影响

战争对宏观和微观经济产生了影响。许多男人的离开使家庭发生了变化。家庭主要工资收入来源的死亡或缺席,女性被迫以前所未有的数量进入劳动力市场。与此同时,工业需要补充因战争而流失的劳动力。这有助于为妇女争取选举权。[73]

在所有国家中,政府占GDP的比重均有所上升,德国和法国都超过了50%,英国也接近这一水平。为了支付在美国的采购费用,英国兑现了对美国铁路的大量投资,然后开始从华尔街大量借贷。1916年底,威尔逊总统一度濒临切断贷款,但允许美国政府大幅增加对盟国的贷款。1919年后,美国要求偿还这些贷款。 偿还款项部分由德国赔款提供,而德国赔款又由美国向德国提供的贷款支持。这个循环系统于1931年崩溃,一些贷款从未偿还。1934 年,英国仍欠美国44亿美元,最后一期付款终于在2015年支付。[74]

英国向其殖民地寻求帮助,以获取重要的战争物资,而传统来源的供应已经变得困难。阿尔伯特·基特森等地质学家被要求在非洲殖民地寻找新的珍贵矿物资源。基特森在黄金海岸发现了重要的新锰矿床,可用于弹药生产。[75]

《凡尔赛条约》第231条(即所谓的“战争罪”条款)规定,德国承担“盟国及其相关政府及其国民因战争而遭受的一切损失和损害”的责任为德国及盟国的侵略。”这样的措辞是为了奠定赔偿的法律基础,并且在与奥地利和匈牙利的条约中也插入了类似的条款。然而,他们都没有将其解释为承认战争罪。”1921年,赔偿总额定为1,320亿金马克,但盟军专家知道德国无法支付”这笔款项。总和被分为三类,第三类是“故意设计成空想的”,其“主要功能是误导公众舆论......使其相信“总金额得到维持”。因此,500亿黄金马克(125亿美元)“代表了盟军对德国支付能力的实际评估”,“因此……代表了德国必须支付的赔款总额”。[76]

这个数字可以用现金或实物(煤炭、木材、化学染料等)支付。此外,根据《凡尔赛条约》失去的一些领土也计入了赔偿数额,其他行为如帮助恢复鲁汶图书馆等也是如此。1929年,大萧条到来,导致全世界政治混乱。1932年,国际社会暂停支付赔款,此时德国仅支付了相当于205.98亿金马克的赔款。随着阿道夫·希特勒的崛起,所有在1920年代和1930年代初发行和发放的债券和贷款都被取消。大卫·安德尔曼指出,“拒绝付款并不会使协议无效。债券、协议仍然存在。”因此,第二次世界大战结束后,在1953年的伦敦会议上,德国同意恢复偿还借款。2010年10月3日,德国支付了这些债券的最后一笔付款。[77]

澳大利亚总理比利·休斯写信给英国首相戴维·劳合·乔治,“您向我们保证,您无法获得更好的条件。我对此感到非常遗憾,并且希望即使现在也能找到某种方式来达成协议 要求与大英帝国及其盟国所做出的巨大牺牲相称的赔偿。”澳大利亚获得了5,571,720英镑的战争赔款,但战争给澳大利亚造成的直接成本为376,993,052英镑,到1930年代中期,遣返养老金、战争酬金、利息和偿债基金费用为831,280,947英镑。在大约416,000名服役的澳大利亚人中,大约有60,000人被杀,另有152,000人受伤。

战争促使腕表从女性珠宝演变为实用的日常用品,取代了需要空手操作的怀表。风衣手表是为军队使用而设计的,因为怀表在战斗中效果不佳。军事资助无线电的进步促进了战后媒体的普及。[78]

支持和反对战争

在巴尔干地区,领导人安特·特朗比奇等南斯拉夫民族主义者强烈支持这场战争,希望南斯拉夫摆脱奥匈帝国和其他外国列强的统治,并建立一个独立的南斯拉夫。由特朗比奇领导的南斯拉夫委员会于1915年4月30日在巴黎成立,之后将其办事处迁至伦敦。1918年4月,罗马被压迫民族代表大会召开,包括捷克斯洛伐克、意大利、波兰、特兰西瓦尼亚和南斯拉夫的代表,他们敦促同盟国支持居住在奥匈帝国境内的人民的民族自决。

在中东,由于战争期间土耳其民族主义的兴起,阿拉伯民族主义在奥斯曼帝国领土上高涨,阿拉伯民族主义领导人主张建立一个泛阿拉伯国家。1916年,阿拉伯起义在奥斯曼帝国控制的中东地区爆发,以争取独立。在东非,埃塞俄比亚埃塞俄比亚的伊亚苏五世支持在索马里兰战役中与英国交战的苦行僧国家。

德国驻亚的斯亚贝巴特使冯·西堡表示,“现在是埃塞俄比亚重新夺回红海沿岸、驱赶意大利人回家、恢复帝国古代规模的时候了。”由于盟军对埃塞俄比亚贵族的压力,埃塞俄比亚帝国在塞加勒战役中被推翻之前,埃塞俄比亚帝国正处于加入同盟国一方的第一次世界大战的边缘。约书亚被指控皈依伊斯兰教。根据埃塞俄比亚历史学家巴鲁·祖德的说法,用于证明约书亚皈依的证据是盟军提供的一张经过修改的戴着头巾的照片。一些历史学家声称英国间谍伪造了这张照片。[79]

1914年8月战争爆发时,许多社会党最初支持战争。但欧洲社会主义者在民族界限上分裂,马克思主义者和工团主义者等激进社会主义者所持有的阶级冲突概念被他们对战争的爱国支持所压倒。战争开始后,奥地利、英国、法国、德国和俄罗斯的社会主义者纷纷追随民族主义浪潮的兴起,支持本国干预战争。

战争的爆发激起了意大利民族主义,最初得到了各个政治派别的大力支持。加布里埃尔·邓南遮是这场战争中最著名和最受欢迎的意大利民族主义支持者之一,他宣扬意大利民族统一主义,并帮助说服意大利公众支持干预战争。保罗·博塞利领导下的意大利自由党提倡站在同盟国一边干预战争,并利用但丁·阿利吉耶里协会来宣传意大利民族主义。意大利社会主义者在支持还是反对战争问题上存在分歧。有些人是战争的激进支持者,包括贝尼托·墨索里尼和列奥尼达·比索拉蒂。然而,在反军国主义抗议者被杀后,意大利社会党决定反对战争,导致了一场名为“红色周”的总罢工。意大利社会党清除了包括墨索里尼在内的支持战争的民族主义成员。墨索里尼是一位工团主义者,他以对奥匈帝国意大利人居住地区的民族统一主义主张为由支持战争,他组建了支持干涉的意大利人民党和国际行动革命法西斯组织1914年10月,后来发展成为1919年的意大利战斗法,法西斯主义的起源。墨索里尼的民族主义使他能够从安萨尔多(一家军火公司)和其他公司筹集资金,创建《意大利人民》,以说服社会主义者和革命者支持战争。[80]

双方都为士兵、他们的家属和受伤者的福利大规模的筹款。钉子人就是德国的一个例子。大英帝国各地有许多爱国基金,包括皇家爱国基金公司、加拿大爱国基金、昆士兰爱国基金,到1919年,新西兰有983个基金。在下一次世界大战开始时,新西兰改革了基金,因为这些基金被批评为重叠、浪费和滥用,在2002年有11个基金仍在运作。[81][82][83]

许多国家监禁那些公开反对冲突的人。其中包括美国的尤金·德布斯和英国的伯特兰·罗素。 在美国,1917年《间谍法》和1918年《煽动叛乱法》将反对征兵或发表任何被视为“不忠”的言论定为联邦犯罪。所有批评政府的出版物都被邮政审查机构下架,许多出版物因被认为不爱国的事实陈述而被判处长期监禁。[84]

许多民族主义者反对干预,特别是在民族主义者敌视的国家内。尽管绝大多数爱尔兰人同意参加1914年和1915年的战争,但少数先进的爱尔兰民族主义者坚决反对参加。战争是在1912年爱尔兰重新出现的地方自治危机中开始的,到1914年7月,爱尔兰爆发内战的可能性很大。爱尔兰民族主义者和马克思主义者试图追求爱尔兰独立,最终导致1916年复活节起义,德国向爱尔兰运送了20,000支步枪,以煽动英国的骚乱。英国政府将爱尔兰置于戒严状态以应对复活节起义,尽管一旦革命的直接威胁消散,当局确实试图对民族主义情绪做出让步。然而,爱尔兰反对卷入战争的呼声日益高涨,导致了1918年的征兵危机。[85][86]

其他反对者来自良心拒服兵役者——一些是社会主义者,一些是宗教人士——他们拒绝战斗。在英国,有16,000人要求获得依良心拒服兵役者身份。其中一些人,最著名的是著名的和平活动家史蒂芬·霍布豪斯,拒绝服兵役和替代役。许多人遭受了多年的监禁,包括单独监禁和面包和水饮食。即使在战后,英国的许多招聘广告都标有“良心拒服兵役者无需申请”。[87][88]

1917年5月1日至4日,彼得格勒约10万工人和士兵,以及紧随其后的俄罗斯其他城市的工人和士兵,在布尔什维克的领导下,高举“打倒战争!”的横幅示威。表示“一切权力归苏维埃!”大规模示威导致俄罗斯临时政府陷入危机。1917年5月,布尔什维克革命者在米兰组织并参与骚乱,呼吁结束战争,并设法关闭工厂并停止公共交通。意大利军队被迫携带坦克和机枪进入米兰,与布尔什维克和无政府主义者激烈战斗,直到5月23日意大利军队控制了该市。近50人(包括三名意大利士兵)被杀,800多人被捕。[89][90]

技术

第一次世界大战是20世纪技术与19世纪战术的冲突,不可避免地造成巨大伤亡。然而,到1917年底,主要军队(有数百万士兵)已经实现了现代化,并开始使用电话、无线通信、装甲车、坦克和飞机。

火炮也经历了一场革命。1914年,大炮被部署在前线,直接向目标开火。到1917年,使用枪支(以及迫击炮甚至机枪)间接射击已司空见惯,使用新技术定位和测距,特别是飞机和经常被忽视的野战电话。[91]

固定翼飞机最初用于侦察和对地攻击。为了击落敌机,开发了高射炮和战斗机。战略轰炸机主要由德国和英国制造,但前者也使用齐柏林飞艇。冲突接近尾声时,航空母舰首次被使用,1918年,英国皇家海军愤怒号发射索普威思骆驼号突袭,摧毁岑讷的齐柏林飞艇机库。[92]

外交

国家之间的非军事外交和宣传互动旨在赢得对这一事业的支持或削弱对敌人的支持。战时外交在很大程度上集中于五个问题:宣传活动; 定义和重新定义战争目标,随着战争持续,这些目标变得更加严厉;通过提供敌方领土的碎片来吸引中立国(意大利、奥斯曼帝国、保加利亚、罗马尼亚)加入联盟;同盟国鼓励内部的少数民族运动,特别是在捷克人、波兰人和阿拉伯人中。此外,还有来自中立者或一方或另一方的多项和平建议; 他们都没有取得很大进展。[93][94]

遗产

数千个村庄和城镇建立了纪念碑。在靠近战场的地方,那些埋在临时墓地里的人逐渐被转移到由共和联邦战争坟墓委员会、美国战争纪念碑委员会、德国战争坟墓委员会和法国纪念等组织管理的正式墓地。许多墓地还为失踪者或身份不明的死者设立了中央纪念碑,例如梅宁门失踪者纪念碑和蒂普瓦尔索姆河失踪者纪念碑。

1915年,加拿大军医约翰·麦克雷写下了《在法兰德斯斯战场》这首诗,向战争中的死难者致敬。它于1915年12月8日发表在《Punch》上,至今仍被人们背诵,尤其是在阵亡将士纪念日和阵亡将士纪念日。[95][96]

第一次世界大战国家博物馆和纪念碑位于密苏里州堪萨斯城,是一座献给所有在第一次世界大战中服役的美国人的纪念碑。自由纪念碑于1921年11月1日落成,当时盟军最高指挥官向超过100,000名群众发表讲话。[97]

英国政府在2014年至2018年期间预算了大量资源用于纪念战争。牵头机构是帝国战争博物馆。2014年8月3日,法国总统弗朗索瓦·奥朗德和德国总统约阿希姆·高克共同纪念德国对法宣战一百周年,在维耶尔阿尔为在二战中阵亡的法国和德国士兵奠下第一座纪念碑。在停战一百周年纪念活动期间,法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理安吉拉·默克尔参观了贡比涅停战协定签署地,并为和解牌匾揭幕。[98][99][100]

……“奇怪,朋友,”我说,“没有理由哀悼。”

“没有,”另一个说,“保存未完成的岁月”......

— 威尔弗雷德·欧文,《奇怪的会议》,1918年

理解现代战争的意义和后果的第一次尝试性努力始于战争的最初阶段。这一进程在敌对行动结束期间和结束后持续。第一次世界大战的教学面临着特殊的挑战。与第二次世界大战相比,第一次世界大战通常被认为是“一场因错误原因而爆发的错误战争”;它缺乏重述第二次世界大战所特有的善与恶的元叙事。由于缺乏可识别的英雄和恶棍,它经常按主题教学,援引战争的浪费、将军的愚蠢和士兵的无辜等比喻。这些过度简单化大多掩盖了冲突的复杂性。乔治·凯南将这场战争称为“20世纪的重大灾难”。[101][102]

历史学家希瑟·琼斯为,21世纪的文化转变为史学注入了新的活力。学者们提出了关于军事占领、政治激进化、种族、医学、性别和心理健康的全新问题。历史学家长期以来就这场战争争论的主要话题包括:战争为何开始; 为什么盟军获胜;将军是否要对高伤亡率负责;士兵们如何忍受堑壕战的恶劣条件;以及平民后方在多大程度上接受并支持战争努力。[103][104]

直到2007年,在凡尔登和索姆河等战场遗址,警告游客不要走某些道路的标志仍然存在,因为未爆炸的弹药仍然构成危险。在法国和比利时,发现未爆炸弹药的当地人会得到武器处理小组的协助。在一些地方,植物生长仍未恢复正常。[105]

注释

- 1915年起

- 1915年起

- 1915年起

- 1915年起

- 1915年起

- 保加利亚于1915年10月14日加入同盟国

- 美国于1917年12月7日对奥匈帝国宣战

- 美国于1917年4月6日对德国宣战

- 奥斯曼帝国于1914年8月2日同德国达成秘密同盟协定,并于1914年10月29日作为同盟国一方参战

- 其中569,000人为居住在法属殖民地的法裔或当地兵源

引用

总结

视角

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 57. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 60–61. ISBN 978-986-344-118-2.

- Djordjević, Dimitrije; Spence, Richard B. Scholar, patriot, mentor: historical essays in honor of Dimitrije Djordjević. East European Monographs. 1992: 313 [2022-05-19]. ISBN 978-0-88033-217-0. (原始内容存档于2022-05-31).

Following the assassination of Franz Ferdinand in June 1914, Croats and Muslims in Sarajevo joined forces in an anti-Serb pogrom.

- Reports Service: Southeast Europe series. American Universities Field Staff. 1964: 44 [2013-12-07]. (原始内容存档于2021-01-23).

... the assassination was followed by officially encouraged anti-Serb riots in Sarajevo ...

- Kröll, Herbert. Austrian-Greek encounters over the centuries: history, diplomacy, politics, arts, economics. Studienverlag. 2008: 55 [2013-09-01]. ISBN 978-3-7065-4526-6. (原始内容存档于2021-06-14).

... arrested and interned some 5.500 prominent Serbs and sentenced to death some 460 persons, a new Schutzkorps, an auxiliary militia, widened the anti-Serb repression.

- Schindler, John R. Unholy Terror: Bosnia, Al-Qa'ida, and the Rise of Global Jihad. Zenith Imprint. 2007: 29 [2022-05-19]. ISBN 978-1-61673-964-5. (原始内容存档于2021-04-13).

- 夢遊者:1914年歐洲如何邁向戰爭之路(The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914). Penguin. 2012年9月27日. ISBN 9780061146664.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 70–71. ISBN 978-986-344-118-2.

- Dell, Pamela. A World War I Timeline (Smithsonian War Timelines Series). Capstone. 2013: 10–12. ISBN 978-1-4765-4159-4.

- Daily Mirror Headlines: The Declaration of War, Published 4 August 1914. BBC. [2010-02-09]. (原始内容存档于2010-05-24).

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 114–115. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 124–127. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 130–134. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 135–136. ISBN 978-986-344-118-2.

- 马萨里克著、郎醒石译. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 158. ISBN 978-7-215-11475-3.

- Lichfield, John. Verdun: myths and memories of the 'lost villages' of France. The Independent. 2006-02-21 [2013-07-23]. (原始内容存档于2017-10-22).

- Marshall 1964,第353-7页

- Ekins 2010,第24页

- Griess 1986,第155-156页

- Kennedy 1989,第266-302页其中102个法国师、60个英帝国师、42个美国师(其相当于其他师规模的两倍)和12个比利时师。

- Herwig 1997,第426-428页

- Griess 1986,第163页

- Herwig 1997,第446页

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 137. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麦田出版. 2014: 139–141. ISBN 978-986-344-118-2.

- 马萨里克著、郎醒石译. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 159~160. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 马萨里克著、郎醒石译. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 182. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 马萨里克著、郎醒石译. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 182、283~4. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 马萨里克著、郎醒石译. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 236. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 德军(计算警察在内)只有693人。 Strachan, 2004. pg. 13

- Holmes 2001, p. 359.

- Contey, F. (2002). Zeppelin Mission to East Africa. Aviation History, 13(1), 46. http://search.ebscohost.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- [Miller, p. 297; unknown to Lettow and Tafel, they were only one day’s march apart]

- 徐国琦:《中国与大战:寻求新的国家认同》,上海三联书店

- The Chinese Labour Corps in Russia During World War 1 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(第一次世界大战在俄国的中国劳工),The Great War

- 中东在战后为英法所分别占领,但在不久后便让各国独立。

- http://54.china1840-1949.net.cn/wsjj.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 五四运动纪念馆,也可参阅各相关书籍

参考文献

- (英文)Austria-Hungary's Last War, 1914-1918 : Leaflets and Sketches. 1(1914). 由Hanna, Stan翻译. Legacy Books Press. 2023. ISBN 978-1927537787.

- (英文)Austria-Hungary's Last War, 1914-1918: Leaflets and Sketches. 2(1915). 由Hanna, Stan翻译. Legacy Books Press. 2024. ISBN 978-1927537855.

- (英文)Austria-Hungary's Last War, 1914-1918: From the Capture of Brest-Litowsk to the End of the Year. 3(1915). 由Hanna, Stan翻译. Legacy Books Press. 2024. ISBN 978-1927537909.

- (英文)Barrett, Michael B. Prelude to Blitzkrieg: The 1916 Austro-German Campaign in Romania. Indiana University Press. 2013. ISBN 978-0253008701.

- (英文)Buttar, Prit. Collision of Empires: The War on the Eastern Front in 1914. Bloomsbury Publishing. 2014. ISBN 978-1782009726.

- (英文)Buttar, Prit. Germany Ascendant: The Eastern Front 1915. Bloomsbury USA. 2015. ISBN 978-1472807953.

- (英文)Buttar, Prit. Russia's Last Gasp: The Eastern Front 1916–17. Bloomsbury USA. 2016. ISBN 978-1472812766.

- (英文)Clayton, Anthony. Paths of Glory: The French Army, 1914-18. Orion. 2015. ISBN 978-1474603331.

- (英文)Doughty, Robert A. Pyrrhic Victory: French Strategy and Operations in the Great War. Harvard University Press. 2008. ISBN 978-0674034310.

- (英文)Greenhalgh, Elizabeth. Victory Through Coalition: Britain and France During the First World War. Cambridge University Press. 2005. ISBN 978-1139448475.

- (英文)Greenhalgh, Elizabeth. The French Army and the First World War. Cambridge University Press. 2014. ISBN 978-1107012356.

- (英文)Gooch, John. The Italian Army and the First World War. Cambridge University Press. 2014. ISBN 978-0521193078.

- (英文)Haythornthwaite, Philip. Gallipoli 1915: Frontal Assault on Turkey. Bloomsbury Publishing. 1991. ISBN 978-1855321113.

- (英文)Herwig, Holger H. The Marne, 1914: The Opening of World War I and the Battle That Changed the World. Random House Publishing. 2009. ISBN 978-0812978292.

- (英文)Horne, John (编). A Companion to World War I. Wiley. 2012. ISBN 978-1119968702.

- (英文)Hughes, Matthew; Philpott, William. The Palgrave Concise Historical Atlas of the First World War. Palgrave Macmillan. 2005. ISBN 978-1403904348.

- (英文)Humphries, Mark; Maker, John (编). Germany’s Western Front: 1914, Translations from the German Official History of the Great War, Part 1. Wilfrid Laurier University Press. 2013. ISBN 978-1554583959.

- (英文)Lloyd, Nick. Hundred Days: The End of the Great War. Penguin Books Limited. 2013. ISBN 978-0141968872.

- (英文)Martin, William. Verdun 1916: ‘They Shall Not Pass’. Bloomsbury USA. 2001. ISBN 978-1855329935.

- (英文)Neiberg, Michael S. The Second Battle of the Marne. Indiana University Press. 2008. ISBN 978-0253003546.

- (英文)Philpott, William. Bloody Victory: The Sacrifice on the Somme. Abacus. 2010. ISBN 978-0349120041.

- (英文)Porch, Douglas. The March to the Marne: The French Army 1871-1914. Cambridge University Press. 2003. ISBN 978-0521545921.

- (英文)Prost, Antoine. War Losses. International Encyclopedia of the First World War. 2014.

- (英文)Showalter, Dennis E. Tannenberg: Clash of Empires, 1914. Brassey's, Incorporated. 2004. ISBN 978-1597974943.

- (英文)Stone, David R. The Russian Army in the Great War: The Eastern Front, 1914-1917. University Press of Kansas. 2015. ISBN 978-0700620951.

- (英文)Strohn, Matthias (编). The Battle of the Somme. Bloomsbury Publishing. 2016. ISBN 978-1472815576.

- (英文)Tucker, Spencer (编). The Encyclopedia of World War I. ABC-CLIO. 2005. ISBN 978-1851094202.

- (英文)Wynne, Graeme C. Landrecies to Cambrai: Case Studies of German Offensive and Defensive Operations on the Western Front 1914-17. Helion Limited. 2011. ISBN 978-1906033767.

- (英文)Zabecki, David T. The German 1918 Offensives: A Case Study in the Operational Level of War. Routledge. 2006. ISBN 978-0415356008.

- (中文)斯科特‧安德森. 阿拉伯的勞倫斯:戰爭、謊言、帝國愚行與現代中東的形成. 新雨. 2016. ISBN 978-9862272091.

- (中文)迈克‧卡佛 (编). 二十世紀名將評傳. 麦田出版. 1996. ISBN 978-9577084224.

- (中文)克里斯托弗·格洛克. 梦游者:1914年,欧洲如何走向“一战”. 中信出版社. 2014. ISBN 978-7508646992.

- (中文)克里斯托弗·格洛克. 钢铁帝国:普鲁士的兴衰. 中信出版社. 2018. ISBN 978-7508679778.

- (中文)安格斯·康斯塔姆. 日德兰1916:胜败攸关12小时. 上海社会科学院出版社. 2019. ISBN 978-7552027471.

- (中文)乔治·杜比 (编). 法国史. 商务印书馆. 2010. ISBN 978-7100069045.

- (中文)悉德尼·布拉德肖·费伊. 第一次世界大战的起源:大国博弈之殇. 文化发展出版社. 2020. ISBN 978-7514226270.

- (中文)弗里茨·费雪. 争雄世界:德意志帝国1914-1918年战争目标政策. 商务印书馆. 1987. ISBN 978-7100003599.

- (中文)尼尔‧弗格森. 第一次世界大戰,1914-1918:戰爭的悲憐. 广场出版. 2016. ISBN 978-9869190992.

- (中文)乔纳森·芬比. 企鹅一战中国史. 上海三联书店. 2021. ISBN 978-7542672674.

- (中文)诺曼·弗里德曼. 第一次世界大战中的海上对抗·战略、战术和技术:海上战争和舰队. 海洋出版社. 2017. ISBN 978-7502797676.

- (中文)诺曼·弗里德曼. 第一次世界大战中的海上对抗·战略、战术和技术:主力战舰和未来的教训. 海洋出版社. 2017. ISBN 978-7502797683.

- (中文)马丁·吉尔伯特. 第一次世界大战史. 长江文艺出版社. 2016. ISBN 978-7535483010.

- (中文)格哈德·P.格罗斯. 德国战争的神话与现实. 民主与建设出版社. 2020. ISBN 978-7513929912.

- (中文)西蒙·赫弗. 凝视上帝:大战中的英国. 社会科学文献出版社. 2021. ISBN 978-7520184243.

- (中文)约翰·霍恩 (编). 第一次世界大战期间欧洲的政府、社会和动员. 北京理工大学出版社. 2007. ISBN 978-7564013004.

- (中文)彼得·霍普柯克. 新大博弈:一战中亚争霸记. 民主与建设出版社. 2020. ISBN 978-7513931328.

- (中文)彼得·哈特. 世界大战1914-1918:一战中的关键战役和重要战场. 新华出版社. 2014. ISBN 978-7516609552.

- (中文)赫韦格. 奢侈舰队:德意志帝国海军(1888-1918). 人民出版社. 2021. ISBN 978-7010224541.

- (中文)莫德里斯·埃克斯坦斯. 春之祭:第一次世界大战和现代的开端. 社会科学文献出版社. 2018. ISBN 978-7520130356.

- (中文)詹姆斯·乔尔; 戈登·马特尔. 第一次世界大战的起源. 商务印书馆. 2020. ISBN 978-7100190060.

- (中文)约翰‧基根. 一战史. 北京大学出版社. 2014. ISBN 978-7301245675.

- (中文)保罗·肯尼迪. 英国海上主导权的兴衰. 人民出版社. 2014. ISBN 978-7010140735.

- (中文)保罗·肯尼迪. 英德对抗的兴起,1860—1914. 商务印书馆. 2022. ISBN 978-7100209120.

- (中文)伊恩·克肖. 企鹅欧洲史·地狱之行. 中信出版社. 2018. ISBN 978-7508683003.

- (中文)詹姆斯·S.科鲁姆. 两次世界大战之间的德军. 民主与建设出版社. 2021. ISBN 978-7513933841.

- (中文)多米尼克·利芬. 走向火焰:帝国、战争与沙皇俄国的终结. 社会科学文献出版社. 2020. ISBN 978-7520161824.

- (中文)尼克·劳埃德. 帕斯尚尔:碎入泥沼的希望. 上海社会科学院出版社. 2020. ISBN 978-7552031812.

- (中文)西恩·麦克米金. 一战倒计时:世界是如何走向战争的. 新华出版社. 2013. ISBN 978-7516606490.

- (中文)西恩·迈克米金. 終局之戰:鄂圖曼帝國的瓦解,和現代中東的形成. 左岸文化. 2019. ISBN 978-9865727994.

- (中文)玛格丽特·麦克米伦. 缔造和平:1919巴黎和会及其开启的战后世界. 中信出版社. 2018. ISBN 978-7508683027.

- (中文)G.J.梅尔. 一战秘史:鲜为人知的1914-1918. 新华出版社. 2011. ISBN 978-7501197361.

- (中文)赫尔弗里德·明克勒. 大战:1914-1918年的世界. 社会科学文献出版社. 2020. ISBN 978-7520167963.

- (中文)赛门·蒙提费欧里. 沙皇時代:羅曼諾夫王朝三百年史. 马可孛罗文化. 2018. ISBN 978-9578759305.

- (中文)休·塞巴格-蒙蒂菲奥里. 索姆河:穿越火线. 上海社会科学院出版社. 2021. ISBN 978-7552034561.

- (中文)巴里·波森. 军事学说的来源:两次世界大战之间的法国、英国和德国. 上海人民出版社. 2013. ISBN 978-7208098916.

- (中文)诺曼·里奇. 大国外交:从拿破仑战争到第一次世界大战. 中国人民大学出版社. 2015. ISBN 978-7300213194.

- (中文)尤金‧罗根. 鄂圖曼帝國的殞落:第一次世界大戰在中東. 猫头鹰. 2016. ISBN 978-9862623060.

- (中文)И.И.罗斯图诺夫 (编). 第一次世界大战史. 上海市: 上海译文出版社. 1982. OCLC 885441801.

- (中文)戴维·史蒂文森. 第一次世界大战的爆发:回首1914. 北京大学出版社. 2018. ISBN 978-7301291450.

- (中文)菲利普·史蒂文斯. 第一次世界大战史. 时代文艺出版社. 2014. ISBN 978-7538746389.

- (中文)休·斯特拉坎 (编). 牛津第一次世界大战史. 北京日报出版社. 2021. ISBN 978-7547738856.

- (中文)A. J. P. 泰勒. 争夺欧洲霸权的斗争:1848-1918. 商务印书馆. 2021. ISBN 978-7100192477.

- (中文)亚当·图兹. 滔天洪水:第一次世界大战与全球秩序的重建. 中国华侨出版社. 2021. ISBN 978-7511382788.

- (中文)约翰·托兰. 1918 第一次世界大战的最后一年. 浙江文艺出版社. 2021. ISBN 978-7533964016.

- (中文)H.P.威尔默特. 第一次世界大战全记录. 新世纪出版社. 2014. ISBN 978-7540585174.

- (中文)亚历山大·沃森. 铁壁之围:一战中的德国和奥匈帝国. 九州出版社. 2020. ISBN 978-7510895845.

- (中文)杰伊·温特 (编). 剑桥第一次世界大战史(第1卷). 浙江大学出版社. 2023. ISBN 978-7308202138.

- (中文)杰伊·温特 (编). 剑桥第一次世界大战史(第2卷). 浙江大学出版社. 2023. ISBN 978-7308215596.

- (中文)杰伊·温特 (编). 剑桥第一次世界大战史(第3卷). 浙江大学出版社. 2023. ISBN 978-7308233781.

- (中文)陈进. 威廉皇帝的海狼:第一次世界大战德国潜艇战. 机械工业出版社. 2018. ISBN 978-7111589471.

- (中文)梅然. 德意志帝国的大战略. 北京大学出版社. 2016. ISBN 978-7301269404.

- (中文)徐弃郁. 脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运. 新华出版社. 2011. ISBN 978-7501196425.

- (中文)吴春秋. 俄国军事史略:1547-1917. 知识出版社. 1983. ISBN 978-7802377547.

- (中文)吴征宇 (编). 《克劳备忘录》与英德对抗. 广西师范大学出版社. 2014. ISBN 978-7549552344.

- (中文)胡烨. 血沃索姆河. 中国长安出版社. 2015. ISBN 978-7510708510.

- (中文)章骞. 无畏之海:第一次世界大战海战全史. 山东画报出版社. 2013. ISBN 978-7547405413.

外部链接

- “欧洲坠入战争” (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 欧洲战争结束时划分图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 第一次世界大战全程战线变化 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 第一次世界大战全程战线变化 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads