| 国名

|

日文名

|

位置

|

国力

|

距离

|

名称由来

|

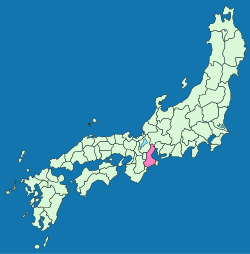

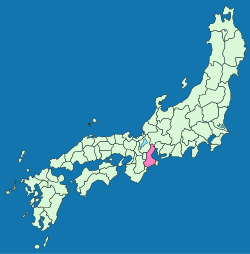

地图

|

今属

|

备注

|

| 山城国 |

山城国

(やましろのくに) |

近畿 |

上国 |

畿内 |

桓武天皇因此地依山傍水,为天然要塞而命名[7] |

|

京都府[8] |

亦称为城州、山州、雍州[7]

|

| 大和国 |

大和国

(やまとのくに) |

近畿 |

大国 |

畿内 |

天地开辟而后泥土未干故人民居住于山,因人迹多见而号此国为“山跡”(やまあと),后改为同音的“大和”(やまと)[9] |

|

奈良县[10] |

古称大倭、大养德[11],亦称为和州[12]。8世纪时,曾存在过由芳野监管理的芳野国,后并入大和国中[13][14]

|

| 河内国 |

河内国

(かわちのくに) |

近畿 |

大国 |

畿内 |

因北侧有淀川而得名[15] |

|

大阪府[15] |

古称川内[16],亦称为河州[15]

|

| 和泉国 |

和泉国

(いずみのくに) |

近畿 |

下国 |

畿内 |

因领内有泉水涌出而得名,

和字是不发音的加字[17] |

|

大阪府[17] |

古称泉国,亦称为泉州[17]

|

| 摄津国 |

摂津国

(せっつのくに) |

近畿 |

上国 |

畿内 |

因领内有良好的港口,古称津国。

摄津二字是由掌管此地的官员摄津职而来[18][19] |

|

大阪府

兵库县[19] |

亦称摄州[18]

|

| 伊贺国 |

伊賀国

(いがのくに) |

东海道 |

下国 |

近国 |

《大日本史》认为,伊贺古代由神女吾娥治理,称吾娥国,伊贺是后来的讹称[20]。另有观点认为是阿依努语的转写[21][22] |

|

三重县[23][24] |

亦称伊州[23]

|

| 伊势国 |

伊勢国

(いせのくに) |

东海道 |

大国 |

近国 |

来自于国神“伊势津彦”[25] |

|

三重县[24]

爱知县

岐阜县 |

亦称势州[25]

|

| 志摩国 |

志摩国

(しまのくに) |

东海道 |

下国 |

近国 |

《古事记》中此地名为岛津国,津为无义助字

志摩国之名即因此而来[26] |

|

三重县[26] |

古称嶋国、志麻国[16],亦称志州[26][27]

|

| 尾张国 |

尾張国

(おわりのくに) |

东海道 |

上国 |

近国 |

不明,有说法认为是

因尾张国南智多郡如尾巴一样伸出而得名[28][29] |

|

爱知县[30] |

古称尾治国[16],亦称尾州[30]

|

| 三河国 |

三河国

(みかわのくに) |

东海道 |

上国 |

近国 |

不明,一般认为是因领内有三条河流而得名

另有观点认为名称来自发音相同的加茂神御川[31] |

|

爱知县[31] |

古称三川国[16],亦称三州[31]

|

| 远江国 |

遠江国

(とおとうみのくに) |

东海道 |

上国 |

中国 |

由与近淡海(近江琵琶湖)相对的“远淡海”滨名湖而来[32] |

|

静冈县[32][33] |

亦称为远州[32]

|

| 骏河国 |

駿河国

(するがのくに) |

东海道 |

上国 |

中国 |

有观点认为名称来自阿依努语,亦有说法指是

因领内有水流湍急的富士川而得名[34] |

|

静冈县[33][34] |

亦称骏州[34]

|

| 伊豆国 |

伊豆国

(いずのくに) |

东海道 |

下国 |

中国 |

因当地温泉较多,初名汤出

后改为读音相近的“伊豆”[35] |

|

静冈县[33]

东京都 |

亦称豆州[35]

|

| 甲斐国 |

甲斐国

(かいのくに) |

东海道 |

上国 |

中国 |

过去的学说认为甲斐之名来自“山峡”的峡字[36],但

被桥本进吉否定。目前亦有说法认为甲斐因是交通和政治上的“交ひ”而得名[37] |

|

山梨县[36] |

亦称甲州[36]

|

| 相模国 |

相模国

(さがみのくに) |

东海道 |

上国 |

远国 |

存在多种说法,贺茂真渊认为

相模和武藏两国之名均来自此前存在的身狭(ムサ)国[38]

本居宣长认为两国名称源自“佐斯国”[39] |

|

神奈川县[40][41] |

古称相武、佐加三,亦称相州[41]

|

| 武藏国 |

武蔵国

(むさしのくに) |

东海道 |

大国 |

远国 |

存在多种说法,贺茂真渊认为

相模和武藏两国之名均来自此前存在的身狭(むさ)国[38]

本居宣长认为两国名称源自“佐斯国”[39] |

|

神奈川县

东京都

埼玉县[42] |

亦称武州[42]

|

| 安房国 |

安房国

(あわのくに) |

东海道 |

中国 |

远国 |

因早期居民来自阿波国,

初名阿波,后改为同音的安房[43][44] |

|

千叶县[43][45] |

亦称房州[43]

|

| 上总国 |

上総国

(かずさのくに) |

东海道 |

大国 |

远国 |

拆分自总国[46] |

|

千叶县[45][46] |

亦称总州[46]

|

| 下总国 |

下総国

(しもうさのくに) |

东海道 |

大国 |

远国 |

拆分自总国[47] |

|

千叶县

茨城县

埼玉县[45][47]

东京都 |

亦称总州[47]

|

| 常陆国 |

常陸国

(ひたちのくに) |

东海道 |

大国 |

远国 |

存在多种说法,一说是因领内交通便利,

取“直通”的音近字而来[48] |

|

茨城县[48] |

亦称常州[48]

|

| 近江国 |

近江国

(おうみのくに) |

东山道 |

大国 |

近国 |

领内的琵琶湖又称作“近淡海”,因此得名[49] |

|

滋贺县[49] |

亦称江州[49]

|

| 美浓国 |

美濃国

(みののくに) |

东山道 |

上国 |

近国 |

存在多种说法,一说美浓二字来源于同音的“三野”

三野之名是因领内有三大原野而来[50] |

|

岐阜县[50][51]

爱知县 |

古称三野、御野[16],亦称浓州[50]

|

| 飞驒国 |

飛騨国

(ひだのくに) |

东山道 |

下国 |

中国 |

古称“斐陀国”,后由仁德天皇改名为同音的飞驒[52] |

|

岐阜县[51][52] |

亦称飞州[52]

|

| 信浓国 |

信濃国

(しなののくに) |

东山道 |

上国 |

中国 |

古称科野,704年好字化为同音的“信浓”[53][54] |

|

长野县[53]

岐阜县 |

古称科野、神野[55],亦称信州[53]。8世纪时曾有诹方国自信浓分立,之后又重新并入信浓国[56]

|

| 上野国 |

上野国

(こうずけのくに) |

东山道 |

大国 |

远国 |

拆分自毛野国

初名上毛野,后改名上野[57][58] |

|

群马县[57]

栃木县 |

亦称上州[57]

|

| 下野国 |

下野国

(しもつけのくに) |

东山道 |

大国 |

远国 |

拆分自毛野国

初名下毛野,后改名下野[58][59] |

|

栃木县[59]

群马县 |

亦称野州[59]

|

| 陆奥国 |

陸奥国

(むつのくに) |

东山道 |

大国 |

远国 |

因是东山道、东海道的最末端而得名[60] |

|

福岛县

宫城县

岩手县

青森县

秋田县[60] |

古称道奥,亦称奥州。8世纪时曾在境内设立石背国、石城国,后两国并入陆奥国中[61]。明治时期曾被拆分为磐城、岩代、陆前、陆中、陆奥五国[60]

|

| 出羽国 |

出羽国

(でわのくに) |

东山道 |

上国 |

远国 |

继承自出羽郡[62] |

|

山形县

秋田县[62] |

亦称为羽州,明治时期曾被拆分为羽前、羽后两国[62]。

|

| 若狭国 |

若狭国

(わかさのくに) |

北陆道 |

中国 |

近国 |

承袭官职“若狭国造”[63] |

|

福井县[63][64] |

古称若侠、若佐[16]。亦称若州[63]

|

| 越前国 |

越前国

(えちぜんのくに) |

北陆道 |

大国 |

中国 |

自越国分离而出[65] |

|

福井县[64][65]

岐阜县 |

亦称越州[65]

|

| 加贺国 |

加賀国

(かがのくに) |

北陆道 |

上国 |

中国 |

自越国分离而出[66]

古称贺我、加宜、香我、贺加[67] |

|

石川县[66][68] |

是最晚设置的一个令制国,亦称加州[66]

|

| 能登国 |

能登国

(のとのくに) |

北陆道 |

中国 |

中国 |

承袭自能登郡[69] |

|

石川县[68][69] |

亦称能州[69]

|

| 越中国 |

越中国

(えっちゅうのくに) |

北陆道 |

上国 |

中国 |

自越国分离而出[70] |

|

富山县 |

亦称越州[70]

|

| 越后国 |

越後国

(えちごのくに) |

北陆道 |

上国 |

远国 |

自越国分离而出[71] |

|

新潟县[71] |

亦称越州[71]

|

| 佐渡国 |

佐渡国

(さどのくに) |

北陆道 |

中国 |

远国 |

不明,有说法认为名称来自领内的杂太郡[72][73] |

|

新潟县

(佐渡岛)[72] |

亦称佐州,岛上有大量金矿[72]

|

| 丹波国 |

丹波国

(たんばのくに) |

山阴道 |

上国 |

近国 |

古称旦波,后改称丹波[74] |

|

京都府

兵库县[74]

大阪府 |

亦称丹州[74]

|

| 丹后国 |

丹後国

(たんごのくに) |

山阴道 |

中国 |

近国 |

713年自丹波国分出,称丹后国[75] |

|

京都府[76] |

亦称丹州[76]

|

| 但马国 |

但馬国

(たじまのくに) |

山阴道 |

上国 |

近国 |

古称“多迟麻”、“多迟摩”,后改称但马[77] |

|

兵库县[51][77] |

亦称但州[77]

|

| 因幡国 |

因幡国

(いなばのくに) |

山阴道 |

上国 |

近国 |

古称稻叶、稻羽,后改为同音的因幡[78] |

|

鸟取县[79] |

亦称因州[79]

|

| 伯耆国 |

伯耆国

(ほうきのくに) |

山阴道 |

上国 |

中国 |

存在多种说法。一种说法认为名称来自

传说中的文句“母来”(ハハキ),后命名为伯耆[80] |

|

鸟取县[81] |

古称“波伯”[16],亦称伯州[81]

|

| 出云国 |

出雲国

(いずものくに) |

山阴道 |

上国 |

中国 |

存在多种说法,一说认为因

该地出产铁矿而称为出铁,后改为同音的出云

另有观点认为名称来自对伊邪那美的尊称“イズモ”[82] |

|

岛根县[83] |

亦称云州[83]

|

| 石见国 |

石見国

(いわみのくに) |

山阴道 |

中国 |

远国 |

来源于古称“石海”、“石满”[84] |

|

岛根县[51][84] |

亦称石州[84]

|

| 隐岐国 |

隠岐国

(おきのくに) |

山阴道 |

下国 |

远国 |

不明,一说名称来自主岛冲之岛的“沖”字[85] |

|

岛根县

(隐岐群岛)[86] |

亦称隐州[86]

|

| 播磨国 |

播磨国

(はりまのくに) |

山阳道 |

大国 |

近国 |

古称针间,后改为同音的播磨[87] |

|

兵库县[88] |

亦称播州[88]

|

| 美作国 |

美作国

(みまさかのくに) |

山阳道 |

上国 |

近国 |

一说是源自音近的御坂/三坂

亦有说法认为是因当地产甘酒而得名[89] |

|

冈山县[51]

兵库县 |

分离自吉备国[90],亦称作州[91]

|

| 备前国 |

備前国

(びぜんのくに) |

山阳道 |

上国 |

近国 |

分离自吉备国,因此得名[90] |

|

冈山县[92]

香川县(小豆岛

直岛诸岛)

兵库县 |

亦称备州[92]

|

| 备中国 |

備中国

(びっちゅうのくに) |

山阳道 |

上国 |

中国 |

分离自吉备国,因此得名[90] |

|

冈山县[93] |

亦称备州[93]

|

| 备后国 |

備後国

(びんごのくに) |

山阳道 |

上国 |

中国 |

分离自吉备国,因此得名[90] |

|

广岛县[94] |

亦称备州[94]

|

| 安艺国 |

安芸国

(あきのくに) |

山阳道 |

上国 |

远国 |

古称阿岐国,后改为同音的“安艺”[95] |

|

广岛县[96] |

亦称艺州[96]

|

| 周防国 |

周防国

(すおうのくに) |

山阳道 |

上国 |

远国 |

存在多种说法,一说来自音近的“诹访”[97][98] |

|

山口县[99] |

古称周方、周芳[100],亦称防州[99]

|

| 长门国 |

長門国

(ながとのくに) |

山阳道 |

中国 |

远国 |

古称穴门,后改称长门[101] |

|

山口县[102] |

亦称长州[102]

|

| 纪伊国 |

紀伊国

(きいのくに) |

南海道 |

上国 |

近国 |

古称纪国、木国。713年(和铜6年)根据好字二字令(「諸國郡鄕名著好字令」(しょこくぐんごうめいちょこうじれい))[103]改为纪伊[104] |

|

和歌山县

三重县[104] |

亦称纪州[104]

|

| 淡路国 |

淡路国

(あわじのくに) |

南海道 |

下国 |

近国 |

因古代是通往阿波国的必由之路,因此得名[105] |

|

兵库县[105]

(淡路岛) |

亦称淡州[105]

|

| 阿波国 |

阿波国

(あわのくに) |

南海道 |

上国 |

中国 |

古称粟国,后改为同音的阿波[106] |

|

德岛县[107] |

亦称阿州[107]

|

| 赞岐国 |

讃岐国

(さぬきのくに) |

南海道 |

上国 |

中国 |

古称佐贯、刺贯,后改称同音的赞岐[108] |

|

香川县[109] |

亦称赞州[109]

|

| 伊予国 |

伊予国

(いよのくに) |

南海道 |

上国 |

远国 |

国名源自表示温泉的“い湯(ゆ)”[110] |

|

爱媛县[110] |

亦称予州[110]

|

| 土佐国 |

土佐国

(とさのくに) |

南海道 |

中国 |

远国 |

古称土左、都佐,后改称土佐[111] |

|

高知县[112] |

亦称土州[112]

|

| 筑前国 |

筑前国

(ちくぜんのくに) |

西海道 |

上国 |

远国 |

分离自筑紫国,因而得名[113] |

|

福冈县[114] |

亦称筑州[114]

|

| 筑后国 |

筑後国

(ちくごのくに) |

西海道 |

上国 |

远国 |

分离自筑紫国,因而得名[113] |

|

福冈县[115] |

亦称筑州[115]

|

| 丰前国 |

豊前国

(ぶぜんのくに) |

西海道 |

上国 |

远国 |

分离自丰国,因而得名[116] |

|

福冈县

大分县[117] |

亦称丰州[117]

|

| 丰后国 |

豊後国

(ぶんごのくに) |

西海道 |

上国 |

远国 |

分离自丰国,因而得名[116] |

|

大分县[118] |

亦称丰州[118]

|

| 肥前国 |

肥前国

(ひぜんのくに) |

西海道 |

上国 |

远国 |

分离自火国(肥国),因而得名[119] |

|

佐贺县

长崎县[120] |

亦称肥州[120]。值嘉岛876年曾自肥前国分离,之后又重新并入肥前国[121]

|

| 肥后国 |

肥後国

(ひごのくに) |

西海道 |

大国 |

远国 |

分离自火国(肥国),因而得名[119] |

|

熊本县[122] |

亦称肥州[122]

|

| 日向国 |

日向国

(ひゅうがのくに) |

西海道 |

中国 |

远国 |

景行天皇西征时因认为该国位于日出的方向而命名为日向[123] |

|

宫崎县

鹿儿岛县[124] |

亦称日州[124]

|

| 大隅国 |

大隅国

(おおすみのくに) |

西海道 |

中国 |

远国 |

国名中,“大”是接头的美称,“隅”指角落、末端,因该地位于筑紫国南端而得名[125][126] |

|

鹿儿岛县[127] |

亦称隅州[127]。大隅群岛一带曾设多祢国,后并入大隅国[128][129]

|

| 萨摩国 |

薩摩国

(さつまのくに) |

西海道 |

中国 |

远国 |

古称萨麻,后好字化为同音的萨摩[130] |

|

鹿儿岛县[131] |

亦称萨州[131]

|

| 壹岐国 |

壱岐国

(いきのくに) |

西海道 |

下国 |

远国 |

古称伊伎,后改名为同音的壹岐[132] |

|

长崎县

(壹岐岛) |

亦称壹州,《三国志》等中国史书中称为一大、一支[133]

|

| 对马国 |

対馬国

(つしまのくに) |

西海道 |

下国 |

远国 |

古称“津岛”,对马之名最早见于《魏志倭人传》中[134] |

|

长崎县[134]

(对马岛) |

亦称对州[134]

|