热门问题

时间线

聊天

视角

上古漢語擬音

重構上古漢語 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

上古漢語自約公元前1200年開始有書面形式,不過漢字更多為字義服務,字音的證據更多是間接、不完全的。1940年代以來,以瑞典漢學家高本漢為首,致力於上古漢語音系的研究到今天逐漸發展壯大。高本漢引入的方法很獨特,是基於比較上古押韻模式、中古韻書和與其他語言的比較進行的。

儘管各家擬音所用的記號大都相當不同,其間仍存在不少共識。1970年代達成的共識有:上古漢語的調音部位比中古漢語少、擁有清響音、存在唇化軟腭音和唇-喉聲母、韻尾輔音由多變少。自1990年代以來,大多數學者都同意六元音系統與重組的流音系統。早期的擬音大都假設了濁塞音韻尾以解釋入聲字和其他字在押韻中的接觸,但許多研究者現在相信上古漢語缺乏聲調,中古漢語聲調因韻尾處別的輔音的脫落而產生。

證據來源

上古漢語擬音的主要依據,是中古漢語(7世紀)、漢字和《詩經》(公元前10至7世紀為主)的押韻模式。[1]:2–3其他種類的證據不大綜合,但可以很有價值,如閩語、早期地名音譯、與鄰近語言的早期借詞、親緣語言的同源詞等等。[1]:12–13, 25

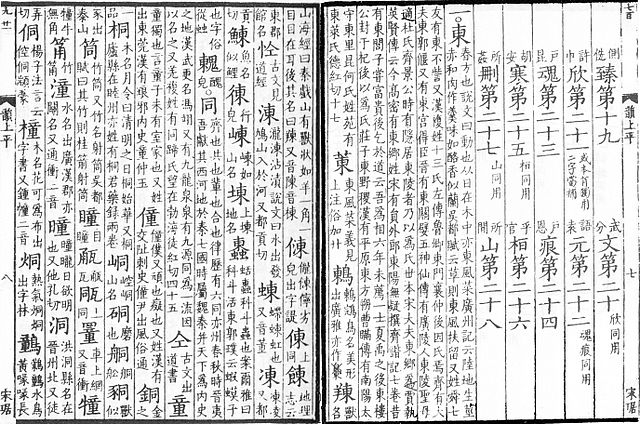

中古漢語,更精確地說早期中古漢語,是《切韻》(601)記錄的音韻系統,後世又有許多修訂本和增補本,它們可統稱為「切韻系韻書」。它們通過反切,將音節切成聲母和韻母兩部分的形式記錄字音。

晚清學者陳澧於《切韻考》(1842)中提出了系統分析《切韻》聲母的方法,即識別其聲母用字(反切上字)和韻母用字(反切下字)與其他字的反切聯繫,這就是系聯法。學者們試圖確定這些對立中,語音內容的本質差異與適當的音值,這主要通過比較宋代韻圖、現代方言讀音、韓語、日語、越南語中的漢語借詞(漢字詞材料)完成,但除韻尾外的許多細節仍無定論。據其序所言(「從分不從合」),《切韻》反映的並不是一時一地一種方言的音系,而是當時中國主要韻書所反映的對立的綜合(即一個通變系統)。[1]:32–44[2]:24–42

《切韻》系統實際上包含了多於任何一個單一時期的語言體系的對立,這意味著它比實際反映某種口語的韻書保留了更多的信息。數量龐大的聲母和韻母的組合併不均衡、存在不少互補,從中可以總結出更早期形式的漢語。[1]:37–38例如,其中聲母數量共有37個,但20世紀初學者黃侃觀察發現,其中只有19個可以接大量韻母,說明剩下的聲母可能是後來演化出來的。[3]:12–13

Remove ads

漢字是語標文字,並不直接表音。[4]:23–24不過絕大多數漢字都是形聲字,同一個聲符的字,讀音往往也還比較接近。但有時,經歷了兩千多年的演變,也可能會變得在中古漢語和現代方言裡都非常不像。既然聲旁與字的讀音在造字的時候很像,那麼據此推斷已經消失的聲母信息也並非不可能。[2]:43–44

對漢字結構的系統研究始於許慎《說文解字》(100)。[1]:13《說文》對漢字的分析主要基於秦朝標準化過的小篆。[1]:346–347甲骨文和金文字形往往記錄了後來不存的形態信息。[1]:5

漢語文獻最大的特點之一就是常押韻。雖然上古大多數詩歌在現代漢語及方言中大多也都押韻,但自古以來學者們就注意到了那些例外。人們一度認為先秦押韻寬鬆,[a]直到晚明,陳第才意識到音變的存在。這說明上古韻文的押韻實踐確實記錄了它們讀音的信息。

自那以來,學者們就致力於不同時期韻腳字的集中趨勢。[2]:42[1]:12

最古老的韻文集就是《詩經》,年代約在公元前10至7世紀。上古漢語韻母的系統性研究始於17世紀,顧炎武將《詩經》的押韻字劃為10個韻部。顧炎武的分析稍後被清朝文獻學家們完善,使得韻部的數量穩步增加。其中,段玉裁發現有同一個聲旁的漢字一定屬於同一個韻部[b],這使得幾乎所有字都能被劃入某個部。最終,王力在1930年代將《詩經》韻部數量確定為31部。[1]:150–170[2]:42–44直到1980年代,王力的韻部都被用在各種構擬中,而鄭張尚芳、斯塔羅斯金和白一平獨立地假設出更激進的分裂,形成將近50個韻部。[3]:42–43[5]:343–429[1]:180, 253–254, 813

Remove ads

閩語據信分化自晚期上古漢語,因為它們包含不能從《切韻》推出的層次。例如,下列齒音聲母在原始閩語中可以區分:[6]:227, 230, 233, 235[2]:228–229

其他調音部位在塞音和鼻音上展現的差別與上表的現象類似。原始閩語的濁音可從方言的聲調推得,但聲母的具體音值則不能確定。寫作*-t、*-d等的聲母即所謂「軟化聲母」,它們在閩北語中反映為擦音或近音,或者乾脆消失。非軟化塞音則仍是塞音。勉語的早期漢語借詞中,預鼻音與軟化塞音能互相對應。[7]:381

一些早期文獻有對外語專有名詞和術語的音譯。其中尤為重要的是東漢時期音譯過來的許多佛經,而其源語言,主要是已被人們了解得非常透徹的梵語和巴利語。[8]:375–379[1]:12[9]:7

東漢註疏家們對特定詞彙所作的聲訓和解讀提示了大量的語言學信息,甚至還包括一部分方言信息。[9]:4–7通過研究類似的註疏,中晚清文學家、史學家錢大昕發現韻圖中區分的唇齒音和捲舌塞音聲母在漢朝不存在。[2]:44[4]:33–35

「詞族」的概念也很重要,它指的是一群語義相關、語音也相近的詞彙,有時還會用同一個字書寫。[10]一個普遍的例子是「破讀」,即某字的去聲讀法來自其他聲調。[11]其他語音交替還有清聲母及物動詞-濁聲母被動或狀態動詞,不過它們的原始形式具體如何存在爭議。[12]:49[13]:63–71

一開始,漢語僅分布在黃河河谷,周邊語言有些屬於南亞語系、壯侗語系和苗瑤語系。雙向借詞提供了上古漢語聲母的證據,不過也受這些語言祖語擬音本身的準確性制約。[14]:8–9

Remove ads

各家擬音

近代以來試圖構擬上古漢語的學者有許多,此處列出最有影響力的幾家。

第一份完整的上古漢語擬音由瑞典漢學家高本漢在中上古漢語詞典《古漢語字典》(1940)中擬出,並於1957年《漢文典》中給出修訂版。雖然高本漢的上古漢語擬音早已被代替了,但他的綜合字典仍是十分有影響力而有價值的工具書。[15]:547在1970年代李方桂提出他的擬音之前,高本漢的擬音是應用得最廣的一種。[15]:548

在他的《中國音韻學研究》(1915–1926)中,高本漢發表了第一份完整的中古漢語擬音。他說自己的擬音實際上是對唐代標準音粗糙的標音。以《中日漢字分析字典》(1923)為開端,他詳細分析了漢字諧聲系。

注意這些借詞並不等同於它們在中古漢語中的讀音。高本漢假定一個諧聲系的聲母在他所謂「古典漢語」時代有一致的調音部位(這個時期的漢語,目前一般稱為上古漢語)。例如,他假定「甘」系字均為軟腭音聲母:

有時一個諧聲系內會出現好幾種不同的聲母,如「各」系:

- 各、胳kâk;格kak;絡、駱lâk;略ljak

為解釋這種現象,高本漢構擬了複輔音*kl-和*gl-。[16]:31

高本漢發現梵漢對音存在用漢語濁塞音字對應梵語濁送氣塞音詞彙的現象,據此他相信中古漢語濁音聲母都是送氣的,並將這一特徵倒推回上古漢語。他還進一步擬了一套不送氣濁音聲母,以解釋其他對應,但在更晚的構擬中,則改以自由變體解釋。[17]:230–231高本漢接受了錢大昕「古無舌上音」假說,但轉而將上古漢語輔音調音部位擬得和中古漢語一致。[17]:230[18]:3

為解釋中古漢語擬音中龐大的元音變體數量,高本漢也擬了數量龐大的上古漢語元音:[17]:244[18]:4

| *ŭ | *u | |||

| *e | *ĕ | *ə | *ô | *ộ |

| *ɛ | *o | *ǒ | ||

| *a | *ă | *â | *å |

他還擬了次級元音*i,只與其他元音一起出現。與中古漢語一樣,高本漢也將自己的上古漢語擬音視作是粗糙的標音。因此《詩經》中*e與*ĕ押韻,*a與*ă、*â押韻,*ɛ與*ĕ、*ŭ押韻,*ŭ與*u押韻,*ô與*ộ押韻,*o與*ǒ、*å押韻。[17]:244這樣寬鬆的押韻標準不利於解釋《詩經》涇渭分明的押韻。

高本漢將中古漢語所有韻尾都倒推回上古漢語。他還注意到,許多去聲字能與入聲字押韻或諧聲,如:

- 賴lâi-/剌lât

- 欬khəi-/刻khək

他認為,這樣的例子表示一個對子中的去聲字在上古漢語階段擁有濁塞音(*-d或*-ɡ)。[16]:27–30

為解釋中古漢語韻尾-j和-n的偶然接觸,高本漢假設這些對子中的-j陰聲字來自上古漢語*-r。[1]:843高本漢相信上古漢語聲調的證據還不夠充分。[18]:2

Remove ads

蘇聯語言學家謝爾蓋·雅洪托夫在1960年發表的兩份論文中,對上古漢語的構擬提出了兩份建議,目前已廣泛接受。他假定中古漢語捲舌聲母和二等元音都來自上古漢語*-l-介音,高本漢曾用它解釋與來母諧聲的字。[1]:23, 178, 262

雅洪托夫觀察到,中古漢語合口-w-的分布是受限的,只出現在唇音、軟腭音或聲門音聲母或在-aj、-an、at韻中。據此,他認為-w-有兩個來源,來自一套新的唇-軟腭或唇-喉聲母,以及元音-o-在齒音韻尾前裂化為-wa-。[1]:180, 250[19]

雅洪托夫的元音系統是一個簡單得多的七元音系統:[20]:27[21]:37

然而這些元音的分布相當不均衡,*ä和*â幾乎是互補分布,*ü 只出現在開音節和*-k之前。[21]:38 韻尾有鼻音*-m、*-n、*-ng,對應的塞音*-p、*-t、*-k,以及一個*-r,在中古漢語中消失或變成-j'。[20]:26[21]:37

加拿大漢學家蒲立本在1962年將他的上古漢語擬音的輔音部分分為兩部分出版。除了基於傳統證據的新分析外,他還運用了大量轉譯證據。雖然蒲立本的構擬並不完整,但他的觀點仍具有相當大的影響力,許多假設被廣泛接受。

蒲立本接受了董同龢與*m對應的清音假設,構擬了一整套送氣鼻音,[22]:92–93, 121, 135–137,也接受了雅洪托夫的唇-軟腭聲母和唇-喉聲母,[22]:95–96以及*-l-介音,他觀察到該介音與藏緬語的*-r-對應。[22]:110–114

為解釋中古漢語來母與齒音聲母的接觸,蒲立本擬送氣邊音*lh-。[22]:121–122

蒲立本還區分了兩套齒音聲母,其中一套來自上古漢語齒塞音,另一套來自齒擦音*δ與*θ,與藏緬語*l-對應。[22]:114–119

蒲立本本想將他的*l和*δ改成*r和*l以對應藏緬語,但為使他對漢語演化的解釋看起來簡單點,並沒有這麼做。[22]:117在11年後的修訂中,他將*δ、*θ、*l、*lh分別改成*l、*hl、*r、*hr。[10]:117

蒲立本還將高本漢少數*b字擬了唇擦音*v,以及對應的清音*f。[22]:137–141不同於上述擬音,這一點沒有被後來的學者們接受。

蒲立本也擬了一些複輔音,允許任何輔音前加*s-或後加*-l-(修訂版改為*-r-),鈍音聲母與*n則後加*-δ-(修訂版改為*-l-)。[22]:141

蒲立本基於轉譯證據,認為中古漢語三等-j-介音是上古漢語沒有表現出來的創新。他將中古漢語非三等韻稱作A類,三等韻稱作B類,分別來自上古漢語短元音和長元音。[22]:141–142

奧德里庫爾(1954)發現越南語聲調來自韻尾位置的*-ʔ和*-s的失落。[23]他進一步假設漢語的去聲來自早期的*-s,且在上古漢語中是個派生後綴。這樣一來高本漢,高本漢的*-d、*-g去聲字就能改成*-ts和*-ks,韻尾位置塞音在*-s前消失,最終變成聲調差異。[24]:363–364唇韻母缺乏對應的*-ps的,可能是早期*-ps同化為*-ts。

蒲立本找到了一些對應外語-s韻尾的去聲字,進一步增加了該理論的可信度。[25]:216–225[2]:54–57

他進一步構擬上聲來源*-ʔ,總結出上古漢語缺乏聲調的特徵。[25]:225–227

梅祖麟後來從早期梵漢對音中找到了支持這一理論的例子,並指出上聲字在某些現代方言中仍有聲門塞音殘留,如溫州話和某些閩語方言。[26]

Remove ads

中國語言學家李方桂於1971年發表了一篇重要的新構擬,其中綜合了雅洪托夫、蒲立本的假說,也含他自己的想法。這一系統直到1990年代被白一平擬音取締前,一直是最熱門的擬音。李方桂沒有給出上古漢語的完整詞典,而是以詳實的細節呈現他的方法,其他人可以將這些方法自主應用於數據上並進行構擬。[2]:45Schuessler (1987)的西周詞彙就採用了李方桂擬音。[15]:548

李方桂採用了蒲立本擬音中的唇-軟腭音、唇-喉音和清鼻音。因為中古漢語g-只出現在硬顎環境,李方桂假設g-和ɣ-都來自上古漢語*g-(*gw-同此),但需要為此假設不對稱的演化。[17]:235[1]:209–210

李方桂接受了蒲立本*-l-介音,大多數時候都改成*-r-。他仍以中古漢語*-j-表示三等或非三等,並擬*-rj-。[17]:237–240

李方桂首先假定互相押韻的音節必有相同的主元音,以此擬出四元音系統:*i、*u、*ə和*a。他還擬了3個雙元音*iə、*ia和*ua以假設《詩經》中分別與*ə或*a押韻,但在中古漢語中有別的韻母:[17]:243–247

| *i | *u | |

| *iə | *ə | |

| *ia | *a | *ua |

李方桂接受高本漢*-d和*-g,但沒能將它們與開音節清晰地分開,還向所有韻部推而廣之,剩下的字加上*-r。[1]:331–333

他還假設唇-軟腭音也可做韻尾。這樣,李方桂擬音中每個音節都必以下列輔音中的某個收尾:[2]:48

| *p | *m | ||

| *r | *d | *t | *n |

| *g | *k | *ng | |

| *gw | *kw | *ngw |

李方桂將上聲和去聲分別記作後綴*-x和*-h,並未提及它們具體的音值。[17]:248–250

Remove ads

白一平的專著《漢語上古音手冊》在1990年代取代了李方桂擬音。白一平並未給出擬音形式構成的詞典,而是有著大量例子在內的書,其中包含《詩經》每個韻部的字,他對自己方法的描述可謂事無巨細。

Schuessler (2007)中的上古漢語所有詞彙採用簡化的白一平擬音。

白一平對聲母的討論基本與蒲立本、李方桂的假說相同。他構擬流音*l、*hl、*r、*hr也與蒲立本相同。[1]:196–202

不同於李方桂,他將*ɦ和*w從*g和*gʷ中區分出來。[1]:209–210

新擬的*z、清濁近音*hj、*j分布受限,[1]:206他描述為「尤為嘗試性的,主要基於稀疏的圖形證據」。[1]:202–203

和蒲立本、李方桂的系統相似,介音有*-r-、*-j-及組合*-rj-三種。[1]:178–180不過和李方桂假設*-rj-用於使軟腭音顎化a不同,白一平和遵循蒲立本的假設,認為它是重紐韻的來源。[1]:178–179, 214

白一平擬音最大的貢獻是確證了六元音假說。包擬古最早在1980年提出原始漢語擁有6個元音音位,這是基於與其他漢藏語系語言的同源詞、借詞比較而作出的。[27]:47白一平通過重分析傳統韻部,從內部證實了上古漢語的六元音系統。例如,傳統的元部對應中古漢語三個不同的韻母。李方桂試圖用構擬*-ian、*-an和*-uan的方式實現調和,但白一平發現它們在《詩經》中實際上並不押韻,因此可被分析為*e、*a和*o三個不同的元音音位。這樣一來,傳統的31部就應被重新劃為超過50部,它們在《詩經》實際押韻中有更好的統計學表現。[1]:367–564

| *i | *ɨ | *u |

| *e | *a | *o |

鄭張尚芳和斯塔羅斯金也分別構擬出相似的元音系統d。[3]:42–43[5]:343–429

白一平的韻尾輔音也基本與中古漢語相同,另外加了*-wk(同位異音為*-kʷ),以及韻尾後可加的*-ʔ或*-s。[1]:181–183

白一平推測了聲門塞音出現在塞音韻尾後的可能性。證據有限,且入聲韻和上聲韻的接觸集中於*-k,這用簡單的聽感相似也能解釋。[1]:323–324

鄭張尚芳首先在省內期刊上發表了自己一系列關於上古漢語的想法,其傳閱度並不廣。他在2003年出版了專著《上古音系》,迅速在中國內外的學術界獲得了關注。[28]

鄭張尚芳擬音接受了潘悟雲的假說,即中古漢語3個喉音聲母來自上古漢語小舌塞音,這樣一來就與其他部位的塞音系列平行了。[3]:14他認為上古漢語缺乏塞擦音聲母,因此中古漢語塞擦音反映的是上古漢語的*s-複輔音,這樣一來,基本輔音格局如下:[3]:18

鄭張尚芳*w介音只能出現在軟腭音和小舌音聲母後,與其他擬音的唇-軟腭音和唇-喉音對應。[3]:25他接受了「三等無標記」假說,不給三等字構擬*-j-介音,而是給非三等字構擬長元音。[3]:48–53

鄭張尚芳還改進了傳統的韻部系統,形成與白一平、斯塔羅斯金相似的六元音系統,其中*ɯ對應白一平的*ɨ和斯塔羅斯金的*ə:[3]:33–43

| *i | *ɯ | *u |

| *e | *a | *o |

鄭張尚芳論證上古漢語韻尾塞音是濁音,與中古藏語一致。[3]:60–61他也接受了中古漢語聲調的輔音來源。[3]:63–68

羅傑瑞對Baxter (1992)的評價是:

白一平的讀者想必會對他的方法與結論印象深刻,他會將已有傳統方法運用到極致,要想在他之上有突破,必須要基於一套相當不同的方法。[29]:705

白一平在與法國語言學家沙加爾合作時開始嘗試一些新方法,後者在研究上古漢語派生變化時運用了白一平體系的變體。[14]

他們運用補充證據,其中包含詞法理論演繹出的詞族關係、羅傑瑞的原始閩語、與其他方言距離更遠的瓦鄉話等方言、借到其他語言中的早期借詞,以及出土簡牘中的通假現象。[30]:3–4, 30–37

他們還試圖運用假說演繹法:不從數據歸納模式,而是提出假設,再用數據驗證。[30]:4–6

白一平和沙加爾保持六元音系統不變,將*ɨ改成了*ə。韻尾輔音也基本不變,新加的*r用於解釋-j和-n間的接觸,即斯塔羅斯金的假說所稱。[30]:252–268

聲母系統基本上對應白一平(1992)的那些,罕見聲母*z、*j和*hj被改造了。他們遵循羅傑瑞的提議,沒有為三等音節擬*-j-介音,而是認為非三等音節帶喉音化聲母,這樣一來使聲母數量翻倍。[30]:43, 68–76[g]

他們也採納了潘悟雲將喉音改為小舌塞音的意見,不過還是保留了聲門塞音。[32]

他們假設小舌聲母是中古漢語*l以外的以母的第二個來源,因此將中古漢語與軟腭、喉音,而不是齒音相聯繫的以母諧聲系擬作小舌音,例:[32]

白一平和沙加爾承認,類型學上看一種語言有這麼多咽化很罕見,並稱這種情況的持續時間應該不會很長。[30]:73–74斯塔羅斯金發現漢語非三等與三等的詞彙可以和米佐語同源詞的長短元音對應,再加上南亞語系和南島語系內的平行證據,假設咽化的非三等音節*CˤV(C)來自早期的雙音節**CVʕV(C),其中兩個元音相同,也即一個被濁咽擦音分隔開的元音。[33]

與白一平(1999)系統最大的差別在於沙加爾提出的音節結構,詞根可以是單音節也可以是前面加上輔音的音節:[14]:14–15

- 「緊密結合」的聲母前複輔音,如肉 *k.nuk、用 *m.loŋ-s、四 *s.lij-s

- 「鬆散結合」的聲母前複輔音,如脰 *kə.dˤok-s、舌 *mə.lat、脣 *sə.dur。

相似的詞根結構也發現於現代嘉絨語、高棉語和泰雅語。[14]:13沙加爾認為這樣的類似單音節抑揚格組合可以只用一個漢字表示,在詩句中也被算作單音節。[30]:53次要音節偶爾會被寫下來,這可以解釋非否定句中少數幾個「不」*pə-和「無」*mə-。[14]:81, 88

白一平-沙加爾體系下,這些輔音前綴形成了上古漢語詞法派生的一部分。例如,他們擬鼻音前綴*N-(不及物化前綴)和*m-(施事格前綴)作為中古漢語清濁異讀字的一個來源;兩者在藏緬語族中都能找到同源的前綴。[30]:54-56

不同的聲母基于于原始閩語比較、苗瑤語系和越南語的早期借詞擬出:[30]:83–99

比較

不同的擬音實際上給中古漢語的聲母與上古證據的多樣對應提供不同解釋:上古證據包括諧聲(擬聲母)和《詩經》韻部(擬韻母)。

高本漢首先支持上古同聲符的字一定有相同調音部位。而且,鼻音聲母與其他聲母互諧少見。[16]:17–18

因此,諧聲系可基於其中的字在中古漢語的聲母分成不同的類,這些類就對應著上古漢語的聲母種類。[34]:132–137

一個諧聲系內可能包含相當不同的中古漢語聲母,這種情況一般用複輔音解釋。

一般構擬中古漢語有兩個介音:

- 韻圖中劃入合口的韻,《切韻》音節帶-w-,與開口對立;[2]:32

- 三等韻介音-j-。

高本漢假設這兩個介音都是自上古就存在的介音。然而,自雅洪托夫的工作以來,大多數擬音都省略了*w,轉而擬唇化軟腭音和唇化咽音聲母。[24]:359[17]:233–234[1]:180

蒲立本及以後的多數擬音都有*r介音,而*j介音更有爭議。

高本漢注意到中古漢語韻母可被劃為不同的幾類,每種可搭配的聲母都不一樣。這些類由宋朝韻圖中,分置在不同的列來表示。有三類韻出現在第一、二、四列,他將它們分別稱為一、二、四等。剩下的就是三等韻,其中有些(「純三等韻」)只出現在第三列,其他(「混合三等韻」)也能出現在二等或四等位置。[48]:24高本漢忽視了重紐,後來學者們強調了它的重要性。李榮將韻圖與《切韻》早期版本進行了系統比較,識別出7等韻母。下表展示了《切韻》中不同等的韻母和聲母的配合情況,以及每種組合出現的韻圖列數:[48]:25[1]:63–81

基於這些組合,上中古漢語聲母可劃為兩大類:鈍音聲母(唇音、軟腭音和喉音),可接任一種韻母;銳音聲母(齒音和噝音),分布更受限。[1]:59–60

高本漢認為中古漢語四個等源自顎介音和一部分上古漢語元音。更近的擬音認為二等來自上古*r介音(雅洪托夫和蒲立本早期擬音寫作*l)。這一組分也用於解釋塞音與來母、捲舌音接觸的諧聲系,以及重紐的區別。[1]:258–267, 280–282

一般認為中古漢語三等韻帶一個硬顎組分。一等和四等韻在韻書中具有完全相同的分布。[48]:32–33

中古漢語三等韻母和其他韻母間有著本質差異。絕大多數學者都相信中古漢語三等韻母帶硬顎介音-j-。高本漢假設上古漢語也存在*-j-(他記作*-i̯-),這也是到1990年代絕大多數擬音的做法,李方桂和白一平都遵循此說。[1]:287–290

其他學者則認為,中古漢語的三等介音是上古漢語中不存在的,是後起的。證據如,早期音譯時三等字對應的外語音節不帶任何可能的介音,藏緬語同源詞和現代閩語反映缺乏介音,先秦語法詞多為三等字等。[31]:400–402[49]:183–185[12]:95

人們一般同意,三等音節和非三等音節在上古漢語中並不相同,而這對立具體如何實現,有許多不同的假說。[1]:288[31]:400 斯塔羅斯金和鄭張尚芳認為,是通過非三等音節的長元音實現。[50]:160–161[3]:48–57這是蒲立本假說的拓展。[8]:379[15]:550

羅傑瑞則認為三等音節在上古漢語中無標,剩下的音節以捲舌(*-r-介音)或咽化為標誌有標,後兩者阻止了音節的顎化。[31]白一平和沙加爾進一步拓展了此說,在所有非三等音節中都擬了咽化。[30]:43, 68–76

三等/非三等對立實現的諸說見下:

絕大多數研究者認為《詩經》中押韻的字有相同的主元音和韻尾,爭議在於具體的元音如何構擬。傳統的《詩經》31部可歸納為四元音系統,李方桂擬作*i、*u、*ə和*a。其中*ə和*a在中古漢語對應超過一個韻。為解釋其中的差異,李方桂又擬了*iə、*ia和*ua三個雙元音。[17]:243–247

1970年代初,包擬古曾假設早期漢語有六元音系統。[27]:47鄭張尚芳、斯塔羅斯金和白一平先後獨立得出了類似的結論,這樣一來傳統31部應當重新劃分為超過50部。[3]:42–43[5]:343–429[1]:180, 253–254, 813

白一平用《詩經》押韻進行統計學分析,為這一假說提供了有力的證據,不過以*-p、*-m和*-kʷ為韻尾的字還是偏少。[1]:560–562

對於中古陽聲韻的上古韻部,六元音系統展現了更加平衡的分布,每個韻尾都有五或六個韻,每個韻又能依介音分為四個韻母:[3]:40

- 一等或四等韻來自不含*-r-介音的非三等音節,

- 二等韻來自含*-r-介音的非三等音節,

- 混三等或重紐三等韻來自含*-r-介音的三等音節,

- 純三等或重紐四等韻來自不含*-r-介音的三等音節。

銳音聲母字不分兩種三等韻,而以聲母表現。

入聲韻一般與陽聲韻平行,中古漢語的-k多了三種。 較新的構擬認為它們上古為*-wk,對應唇化軟腭音聲母*kʷ-。[1]:301–302

質部和物部的部分字中古漢語為去聲,其他情況均與齒音韻尾平行。李方桂遵循高本漢假說,擬作上古*-d。[1]:325–336李方桂*-h後綴是為了表示去聲的上古來源,而沒有討論其具體音值。[17]:248–250

中古的祭部只有去聲,以及一些只有去聲的止攝韻(下面以-H表示)。祭部與月部平行,李方桂擬作*-dh。比較晚的擬音都採用奧德里庫爾的推論,認為中古去聲來自上古*-s。韻尾*-ts在中古演變為-j。[1]:308–319

陰聲韻一般與齒音或軟腭音韻尾的韻平行。[1]:292–298

因為中古漢語莊組歌部沒有-j韻尾,李方桂擬為*-r。[17]:250–251, 265–266然而,閩語和客家話歌部白讀、其他語言早期借詞和其他漢藏語同源詞許多都有-j韻尾。[1]:294, 297

注釋

- 初唐陸德明《經典釋文》注《詩·邶風·燕燕》:「燕燕於飛,下上其音。之子于歸,遠送於南。瞻望弗及,實勞我心。」於「南」字下註:「如字。沈雲協句宜乃林反。今謂古人韻緩,不煩改字。」

- 中古漢語形式以高本漢-李方桂擬音給出。

- 每種主要聲母都有咽化/非咽化形式。

- 後接長元音,引發顎化。

- 軟腭音後為-o-,唇音後為-wo-,銳音後為-e-。

- 乏韻-jop僅出現在唇音後,為業韻的圓唇變體

- 莊組部分為尤韻-juw

參考

閱讀更多

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads