热门问题

时间线

聊天

视角

伯羅奔尼撒戰爭

古希臘戰爭 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

以雅典為首的提洛同盟與軍事強國斯巴達為首的伯羅奔尼撒聯盟之間的伯羅奔尼撒戰爭從公元前431年持續到公元前404年,期間因多次停戰而中斷,最終以斯巴達人的勝利告終。這場戰爭結束了雅典和雅典式民主的古典時代,並永久地改變了希臘文明。幾乎當時所有的希臘城邦都參與其中,戰鬥幾乎遍及整個希臘文化圈。

該戰爭對古希臘歷史和歷史研究領域來說都非常重要。因為它是第一個成為歷史學描述主題的事件:希臘歷史學家修昔底德在《伯羅奔尼撒戰爭史》中提供了一個詳細的當代事件到公元前 411 年冬季之伯羅奔尼撒戰爭介紹。他分析了戰爭的起因和背景,成為歐洲史學的典範之一。他的歷史著作極大地塑造了今天對伯羅奔尼撒戰爭進程的認識。公元前 411 年之後的時期,色諾芬後來繼續修昔底德未完成的工作,創作了《希臘史》,但沒有達到《伯羅奔尼撒戰爭史》的水平。伯羅奔尼撒戰爭這個詞是後世所提出。修昔底德談到了伯羅奔尼撒人和雅典人之間的戰爭。[1]

Remove ads

戰爭原因

雅典奉行民主制,而斯巴達奉行貴族寡頭制。雙方在希波戰爭中並肩作戰擊敗了波斯人的入侵,但戰後雙方的矛盾逐漸顯現。雅典因為海外貿易和藩屬國的貢賦,實力日益強盛,其政治影響力對外擴張。以雅典為首的提洛同盟與以斯巴達為首的伯羅奔尼撒聯盟的利益和意識形態對抗逐漸升級。

雅典看重海權和貿易,為了維持雅典城與比雷埃夫斯港口的聯繫,雅典在公元前462-458年在其間修了一道六公里的「長牆」以保障雅典與海港的交通,從而使雅典通過海運源源不斷獲得物資。

公元前460年,米加臘退出伯羅奔尼撒聯盟,投靠雅典。這場衝突從前460年一直持續到前446年,被稱為是第一次伯羅奔尼撒戰爭,一般被看作是伯羅奔尼撒戰爭的前奏。前446年,雙方打了個平手,米加臘又回到了伯羅奔尼撒聯盟。在簽署和平條約時,雙方覺得彼此力量均衡,故決定互相尊重對方的聯盟,在衝突情況下由一個裁判來決定誰對誰錯。「中立」的城市國家被排除在這和平條約之外,這後來被證明是一個大錯。前430年代,在希臘世界的邊緣,一根導火線被點燃,其後發生的一系列事件最後引導了戰爭的爆發。

伯羅奔尼撒戰爭之前,雅典城邦之間的戰爭,在陸地上往往用重裝步兵之間的對抗決定勝負。重裝步兵由公民戰士擔任,身披防具,手持盾牌和長矛,形成方陣。雙方方陣在平坦而開闊的平地上相互衝擊。雙方的武器和防具都差不多,比拼的是士兵的力氣、意志、訓練和團隊協作。戰爭是有默認規則的,戰敗的一方撤退,勝者並不會斬盡殺絕,也不會要求摧毀對方的城邦。而伯羅奔尼撒戰爭中,這種形式的戰爭逐漸過時,被更為靈活的輕步兵和遠射部隊取代,戰爭的目的也改為殺傷對方的有生力量和經濟。

Remove ads

雙方的軍事力量按其地理環境而各有優勢。雅典是最大的海上霸權,其海軍最主要優勢的是它的三列槳座戰船和愛琴海的地理。三列槳戰艦是輕型戰艦,實際上不能在深海中遠航。假如天氣變壞,它們必須立刻尋找避風港。最好的避風港是沙灘,但是愛琴海邊上沙灘很少,大多數海岸是岩石和海礁,適當的避風港往往是港口城市,因此對於希臘的海軍來說,同盟的港口是非常重要的。對雅典來說,提洛同盟對它的貿易和作戰同樣重要。提洛同盟主要由愛琴海中的島嶼和濱海城市組成。雅典通過海外貿易和藩屬國的貢賦,積累了大量的金銀財富,比斯巴達的經濟力量強。

斯巴達是最強的陸上霸權,它是內陸城邦,以農業為主,農業人口構成了重裝步兵的主要兵源,它的重裝步兵聞名遐邇,所向披靡。斯巴達的盟友主要是伯羅奔尼撒半島和希臘中心地區的城邦(科林斯是一個例外)。

因此,雅典儘量避免在陸地上與斯巴達的陸軍直接對抗,而斯巴達儘量避免在海上與雅典的艦隊對抗。

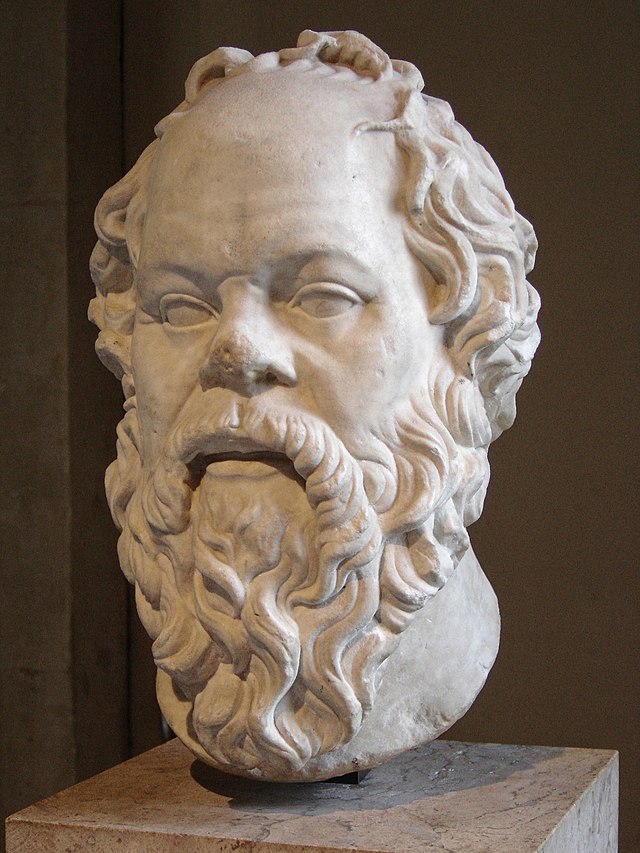

雅典此時正處於其文化的頂峰,哲學家有蘇格拉底、柏拉圖,劇作家有索福克勒斯、歐里庇得斯等。其政治結構是雅典式民主社會,意識形態傾向於商業從業者和城市居民的利益。斯巴達的政治結構是貴族寡頭制,意識形態相對保守,重視農業、輕視商業,外交上親其他城邦的貴族寡頭集團。因此,民主派當政的城邦一般都親雅典,而寡頭派當政的城邦一般都親斯巴達。斯巴達戰勝後立刻在雅典引入了寡頭政治。

总结

视角

戰爭起因的關鍵在於與斯巴達聯盟的科林斯。科林斯與斯巴達聯盟,同時它也試圖在兩個聯盟之外保持它對科林斯海灣的霸權控制。約前436年在埃比達姆諾斯(今都拉斯)爆發了一場內戰。「民主」派向科林斯求救,而貴族派則向科林斯過去的殖民地克基拉求救。這樣這場內戰就擴展為科林斯和克基拉之間爭奪對愛奧尼亞海的統治權的外戰了。科林斯一開始戰敗後著手建立一支龐大的艦隊,雅典開始覺得這已經威脅了它海上霸權的地位。因此雅典於前433年夏與克基拉簽署了一個防禦條約。由於克基拉本身擁有次於雅典後希臘的第二大艦隊。因此科林斯認為這個防禦條約違反了雅典與斯巴達間於前446年簽署的和約。

同年由於另一個衝突,因此雅典的公民大會決定對米加臘採取禁貿政策。米加臘是第一次伯羅奔尼撒戰爭的起因,因此那次戰爭結束後它與雅典之間就處於非常緊張的情況。同時,米加臘也是伯羅奔尼撒聯盟的成員,所以它與科林斯一起要求斯巴達行動。一般認為這次禁止貿易的決定是戰爭的直接原因,因為斯巴達受限於經濟力量的弱勢而不得不行動。當時的人也抱持著相同的看法,例如當時的希臘劇作家阿里斯托芬便認為雅典的領導人伯里克利想通過這場戰爭來分散雅典內部的政治困難:

不幸的源泉是菲迪亞斯的醜聞

伯里克利怕他也會遭到同樣的不幸

因為他害怕你們的憤怒和你們的無情

為了保護他自己,他投入了那顆小小的火星:米加臘法令

以此點燃了焚燒我們的城市的大火——阿里斯托芬,《平安》,第605句,前421年首演[2]

第三個導火線是卡爾息底斯半島上的波提狄亞。這座城市是提洛同盟的一員,但它與它的母城科林斯的關係也很好。當雅典要求它驅逐科林斯的官員和拆除它的護港城牆時,它拒絕了這些要求並退出了提洛同盟。但科林斯的幫助也未能防止提洛同盟在很短的時間中將它重新收歸己有。

就如修昔底德已經認識到和強調過的那樣,以上衝突是戰爭的導火線,而戰爭的根源是斯巴達對雅典日益強大,影響力不斷擴張的恐懼。

前432年夏,斯巴達的盟友要求斯巴達阻止雅典的擴張行為。雅典與斯巴達進行了外交談判,斯巴達認為雅典違背了前446年簽署的時限為30年的和約。伯里克利決定冒險,他想強迫斯巴達承認提洛同盟的霸權;而斯巴達則怕它假如不行動的話它的同盟者會退出伯羅奔尼撒聯盟,它不得不考慮它的同盟者的利益。最終外交談判失敗,戰爭爆發。

學術界對戰爭的罪魁的問題至今爭議不休,可以確認的是,當時各國政治上不穩定,對外施行強力政策,以及過高的追求榮譽的意念造成了一種最終導致戰爭爆發的氣氛。修昔底德是這樣描寫這個氣氛的:

這邊和那邊對這場戰爭都抱有很大的希望,所有的人都想在戰爭中奮勇當先──這是可以理解的:開始的時候人人熱情洋溢,在伯羅奔尼撒有許多年輕人,在雅典也有許多年輕人,他們還從未見識到過戰爭,所以他們都想參加戰爭。希臘的其它城市都關注著這兩座城市之間的交兵……大多數人站在斯巴達的那一邊,因為斯巴達將自己說成是希臘的解放者……大多數人恨雅典,部分希望擺脫雅典的控制,部分害怕落入雅典的控制。

Remove ads

戰爭過程

一般伯羅奔尼撒戰爭被分為三個階段:

- 從前431年到前421年的阿希達穆斯戰爭,這個時期是以斯巴達的國王和將軍阿希達穆斯二世命名的

- 從前421年到前413年的尼西阿斯和約

- 從前413年到前404年雅典戰敗的第二次戰爭

斯巴達採用當時的常用戰術,在麥子成熟的季節去搗毀雅典的莊稼,進而尋求與雅典陸軍決戰。因為雅典的海軍強而陸軍弱,所以伯里克利將雅典城外的居民(主要是擁有田產的農業人口)撤入雅典,堅守不出。通過「長牆」運輸糧食,保障城內的供給。而讓雅典強大的艦隊來攻擊伯羅奔尼撒和對它們的海港實行封鎖,用這個方法來消耗斯巴達。由於當時的攻城技術還無法攻破雅典的城市防禦系統,因此斯巴達並不攻擊雅典城,只能毀壞周邊的莊稼和橄欖樹,限於當時的技術條件,並不能對雅典周邊的田產造成永久性的毀滅,而雅典會派武裝騎兵出城騷擾斯巴達的毀壞行為。雙方僵持數周后,斯巴達撤軍。此後類似的相持年年都發生,直到雅典俘虜了一批斯巴達貴族為人質,斯巴達的騷擾才暫時停止。雅典也對米加臘進行過陸上襲擊,但這些襲擊的效果不大。前424年米加臘的兩個海港被雅典占領,但在戰爭的最後幾年裡雅典又將它們丟失了。

雅典的「長牆堅守」策略在雅典內部有很大爭議。無法保衛雅典周邊的田產本身就是雅典霸權的恥辱,而農場主並不願意看到自己的田產被毀壞而自己在城中無所事事,入城的難民與本地人之間難免發生衝突。另外伯里克利沒有預計到大量人口入城帶來的疫病流行。當時的人不知道城市公共衛生的重要性。前430年在雅典爆發了瘟疫,約四分之一的居民死亡,伯里克利死於前429年。疫病可能是鼠疫,也可能是某種流感、霍亂或傷寒,也可能是一種已經消亡的傳染病。

Remove ads

伯里克利死後新一代政治家上台:克里昂是極端民主和侵略性政治的支持者,尼西阿斯支持與斯巴達談和,他更加代表富人的利益。不過兩人都不是傳統貴族的成員,比起貴族,他們更加強烈地將公民大會用做政治工具。由於雅典周圍的居民此時都躲到長牆後面,因此極端民主派加強補助贍養費的要求也被通過。後來這些補助窮困社會成員的費用成為雅典的一個非常沉重的負擔。

此後幾年中也沒有任何決定性的結果,但雅典得以封鎖科林斯海灣,這樣伯羅奔尼撒聯盟的艦隊基本上就沒有什麼作用了。前428年列斯伏斯島上的米蒂利尼退出提洛同盟,但很快又被迫重新加入。前427年拉凱斯組織了雅典的第一次西西里遠征,但它對戰爭的結果沒有任何影響。

前425年雅典獲得了一個勝利:一支雅典軍隊在德莫斯特尼斯的領導下在伯羅奔尼撒西岸的皮洛斯登陸,雖然他們未能圍攻斯巴達,但在斯發克特里亞戰役中他們俘虜了120名斯巴達貴族。克里昂始終要求在皮洛斯斯巴達決戰,因此這次勝利成為了他的勝利。由於斯巴達對他們被俘的貴族擔心,因此它願意與雅典談和,但在克里昂的影響下雅典向斯巴達提出了斯巴達無法接受的條件,因此和談沒有成功。

修昔底德觀察到戰爭時的道德敗壞,作為例子,他提到了克基拉地區,戰爭爆發後那裡很快爆發了一場血腥的內戰。 此外,不論是雅典方抑或是斯巴達方都在戰爭中發生了戰爭罪行:受難的除了有叛離雅典的同盟者之外(BC427年米蒂利尼),也有中立的城市國家(比如前416年米洛島)斯巴達則有圍攻普拉提的罪行。雅典自豪的公民大會卻在對這些城邦的處理抉擇上起了糟糕的作用,除了決定提高同盟者的交費和加強對它們的組織之外,還常常被有心人士誘導,作出不理智的選擇。

由於斯巴達人擔心雅典會對他們的俘虜採取報復行為,因此他們不敢再對雅典的郊區進攻。斯巴達建立一支自己的艦隊的計劃也沒有成功,因此他們決定採取一個新的戰略:進攻雅典的同盟者。

前424年非常出色的一位斯巴達將軍布拉西達開始在色雷斯行動,他在作戰中使用了斯巴達的奴隸——黑勞士,他說,假如他們幫助他作戰,他就給他們自由。布拉西達的口號是「自由和自主」,他與馬其頓的國王佩爾笛卡斯二世達成了一個同盟。馬其頓至此為止在作戰雙方間持中立。此外斯巴達人還占領了雅典在這個地區最重要的基地安菲波利斯。同年雅典在一場與底比斯的陸戰中戰敗。布拉西達的遠征擊中了雅典的一個要害,因雅典的糧食、金、木頭是從今天的烏克蘭進口的,而色雷斯是這個運輸的必經之地。面臨此局面,雄心十足的克里昂依然堅持他的強硬政策,而尼西阿斯則主張與斯巴達達成一個協議。最終雙方雖然達成了一個停火協議,但誰也沒有遵守的意願,因此協議成為了一張廢紙,戰事又再次爆發。

前422年克里昂死了,斯巴達雖然占領了安菲波利斯,但它最優秀的將軍布拉西達也在這場戰役中陣亡,由於雙方的強硬派領袖都已逝世,和談終於有了希望。這個和平條約是由尼西阿斯談判得成的,因此被稱為尼西阿斯和約。

Remove ads

尼西阿斯和約為公元前421年伯羅奔尼撒戰爭中,雅典及斯巴達締結的五十年休戰條約,由於雅典參加和談的代表是尼西阿斯而得名。

雅典及斯巴達交戰十年之後,雙方均有商談和議的想法,而後者希望和平的心思更為迫切。斯巴達本想通過摧毀雅典的土地這個辦法把對手的力量完全消滅,可他們逐漸認識到戰爭並沒有像他們所期望的那樣發展。而在安菲玻里一役中,雅典主戰將領克里昂戰死;斯巴達主戰派領袖伯拉西達在作戰中受傷,雙方主戰將領的傷亡使和約的簽訂成為可能。透過雅典和斯巴達兩個有力政治家的努力,直接促成了和約的實現,一個是波希戰爭期間希臘聯盟統帥波桑尼阿斯的兒子普雷斯托安那克斯,他是當時斯巴達的國王;另外一個就是尼西阿斯。

尼西阿斯和約的宗旨是保持雙方的均衡,主要內容有:

- 同盟的雙方互相交換在戰爭中俘虜的人們並且交回侵占對方的土地。

- 發生爭執時,應依照雙方所同意的辦法,採取宣誓或法律手續解決之。

- 各城邦應當是獨立自主的,有關人民和土地的問題都應按照當地的風俗習慣處理。

然而,雙方都沒有完全實現這個和約的內容,斯巴達並未放棄它在色雷斯占領的據點,繼續駐軍在安菲坡里斯,而且斯巴達人根本不想將它還給雅典,而雅典也不願放棄它在伯羅奔尼撒的據點皮洛斯。因此很快的,雅典及斯巴達雙方又開始表示不滿。

除此之外,斯巴達的同盟者,尤其科林斯和底比斯也不滿意和約的內容,它們的利益完全沒有被提及。這在伯羅奔尼撒聯盟內部造成了很大的壓力,因此在尼西阿斯的調協下斯巴達與雅典達成了一個聯盟,但實際上這個聯盟沒有任何實際的意義,因為斯巴達的敵人阿爾戈斯,同樣是一個民主城市,也與雅典達成了一個反斯巴達的同盟。雅典的政治家阿爾西比亞德斯來自雅典最老的貴族家庭,他積極準備與斯巴達作戰,不斷地打破尼西阿斯的和平努力。因此斯巴達再次加強它與底比斯和科林斯之間的聯盟,這兩座城市都沒有加入阿爾戈斯的反斯巴達聯盟。

這樣一來斯巴達就有空來對付阿爾戈斯了,而雅典則正在喘息和著手解決色雷斯的問題。阿爾戈斯未能從斯巴達的虛弱階段中獲得任何好處,前418年它的軍隊在馬提尼戰役中被斯巴達擊敗,而雅典則於前416年加固了它對提洛同盟的控制。

尼西阿斯和約簽訂一年後,雅典主戰派首領阿爾西比亞德斯時任軍事指揮官,他提出了遠征西西里、義大利和迦太基的冒險計劃,於是戰事再起,和約被撕毀。在相互的鬥爭中,希臘城邦普遍衰落,最終被希臘城邦北部的馬其頓所征服。

在這段彼此恢復的時間裡,阿爾西比亞德斯在公民大會上獲得越來越多的支持者,待時機成熟時,他提出了一個大膽卻也危險的計劃:遠征西西里島,除了奪取島上的糧食之外,也期望將提洛同盟的影響擴張到島上,此提案獲得了大量贊同的聲音。此時賽格斯塔和島上的其它一些城市國家正與島上的霸權錫拉庫薩作戰,於是阿爾西比亞德斯利用其向雅典提出的求救作為藉口開起爭端。尼西阿斯認為此行動實在太危險而抱持反對意見,但即使他呼籲公民保持理智,最終阿爾西比亞德斯還是在群眾中獲得了足夠的支持以發動戰爭。然而,雅典的遠征的開始就有不祥之兆:市裡的赫耳墨斯神像被不明人士破壞,這個事件被看做是對雅典的民主的一次挑戰。有人懷疑這是阿爾西比亞德斯幹的事,但此論點毫無根據,因為阿爾西比亞並沒有因此獲得任何好處。最終雅典人決定不控告阿爾西比亞德斯,事情雖告一段落,但此事還是在人們的記憶中留下了一個疙瘩。

於前415年,由三位統帥阿爾西比亞德斯、尼西阿斯和拉凱斯的領導下,一支由134艘三列槳戰艦和約5000名長矛兵組成的龐大的艦隊出發了。整個遠征隊有約32000人(6400陸軍和25000多名划槳手)。雅典本身提供了100艘三列槳戰艦和1500名長矛兵,這是一座城市所能組織的最大一支遠征艦隊了。然而,在雅典人獲得了第一次激戰後的勝利後,阿爾西比亞德斯還是因為損壞赫耳墨斯像的舊事被叫回雅典等待審判,同時他還被控犯了褻瀆宗教的罪(據說他嘲笑了依洛西斯祕密儀式)。阿爾西比亞德斯因此逃亡到雅典的對手斯巴達那邊,就戰爭的結果看來,強迫阿爾西比亞德斯倒戈成為了雅典災難的開始。

接下來,雅典遠征軍圍攻錫拉庫薩,但並沒能完成包圍圈,雅典的海軍雖然很強,但對攻城戰沒有太大幫助。陸戰中,錫拉庫薩的數千騎兵不斷襲擾希臘步兵和攻城部隊,而雅典人只帶了30騎兵,導致戰場十分被動。拉凱斯又陣亡,三位統帥只剩下對這次遠征持保留態度的尼西阿斯。錫拉庫薩雖沒有從斯巴達獲得多少資源的幫助,但派出了戰略家基里普斯此事最終被證明為正確的一步棋。尼西阿斯向雅典求援,要求公民大會或者派更多的援助,尤其是騎兵,或者結束遠征,全軍撤回雅典。雅典的公民大會決定不撤軍,由統帥德莫斯特尼斯增援西西里。前414年,雅典再派出了德莫斯特尼斯作為增援,但並沒有補充足夠的騎兵。前413年錫拉庫薩的海港戰役中,雅典人的艦隊遭受潰敗,讓他們差點失去退路,對錫拉庫薩的包圍潰散,使雅典人不得不撤退,不過為時已晚。大多數的部隊在撤退中被俘,大量的士兵死於俘虜營中,尼西阿斯和德莫斯特尼斯被處死。

對雅典來說,西西里遠征是一次大災難,畢竟,這場戰爭所需的資源遠遠地超出了它的能力。

自從西西里遠征的災難之後,雅典的力量再也沒有恢復過來。由於前414年時,雅典在無正當理由下對斯巴達主動襲擊,讓斯巴達找到藉口,宣稱尼西阿斯和約被雅典單方面撕毀,因此斯巴達立刻採取進攻。在阿爾西比亞德斯的建議下,他們占領了雅典附近的德克萊亞,以此為據點,斯巴達的軍隊對雅典的郊區進行劫掠。此時的雅典實質上已遭到圍困,也有上千的奴隸逃到斯巴達手中。然而,更嚴重的是雅典的牲畜供應遭受打擊,因雅典的牲畜主要在埃維亞,但由於陸路被斯巴達切斷,這些牲畜只能從海路被運入,再加上城牆必須不分晝夜地守護,需要耗費大量人力,再再都在無形中增加了雅典居民心理壓力。

其次於同一年,雅典在小亞細亞支持了一場當地的叛亂,並因此與波斯帝國吵翻,就此時的局面而言無疑為嚴重的外交錯誤。波斯帝國因此與斯巴達開始外交折衝,最終雙方達成協議,斯巴達將小亞細亞退讓給波斯,作為交換,波斯每年向斯巴達付一定數量的金錢資助。

許多提洛同盟的同盟者也利用了雅典這時的困難情況,於前412年開始,他們陸陸續續退出提洛同盟,缺乏力量的雅典對此再也無能為力。最終,斯巴達使用波斯的錢建造了一支自己的艦隊,並在愛琴海中頗有勝績,可惜仍未能擊敗雅典的艦隊。

實際上,波斯並不十分忠於它與斯巴達達成的協議,作為一名旁觀者,波斯自然希望靠斯巴達與雅典之間的拉鋸戰中漁翁得利。據說是阿爾西比亞德斯鼓勵波斯採取如此態度,因為他這時在斯巴達不再那麼受到景仰(因有流言指控他勾引了斯巴達國王的妻子)。

雅典面臨了危機,斯巴達的軍隊已經登陸了小亞細亞,此時的雅典不僅僅政治上的氣氛非常緊繃、戰場上的形勢也不樂觀,再者,戰爭失利的同時也導致了經濟困難,連留下來的最後儲蓄都被動用了。

這是公元前411年寡頭憲法政變之前的情況:多個以薩摩斯島為基地的艦隊的指揮官比較傾向於寡頭政權,他們認為雅典的民主制度是西西里遠征和其巨大損失的原因,因此他們組成了聯盟。阿爾西比亞德斯此時隨著波斯的艦隊在愛琴海行動,他也支持這些軍官的看法。由於他在波斯的地位不穩,他打算再次易幟回到雅典。因此他試著讓這些軍官相信:假如一個寡頭政權上台治理雅典的話,波斯也會同意與雅典達成協議。

這些政變者有組織地計畫行動,他們首先與雅典傾向寡頭政權的貴族取得聯繫。讓這些貴族在公民大會上宣稱當時的憲法不符合戰爭時代的需要。他們所傳播的恐懼和不安最終使得公民大會同意建立一個編寫新憲法的委員會。

如此一來,寡頭派在前411年春成功的剝奪了公民大會的權利,並設立了一個由400人組成的議會,這個議會的目的是建立一個全新的憲法。在此憲法中只有5000人在公民大會中有表決權,此外,停發市民的贍養費。但此5000人的議會從未召開,因此事實上這400人的議會掌握了雅典所有的權力(公元前411年5月和6月)。由於斯巴達此時正於戰場處於優勢,因此它根本不想與雅典達成和平。這場政變最後既沒有使波斯同意與雅典達成一個協議,也沒有能夠與斯巴達達成和平協議。

由於艦隊裡的划槳手仍大多數屬於民主派而非寡頭派,因此這次政變很快就被抹平了。僅僅幾個月後,這400人的議會就失去了它的權力,5000人的議會正式召開。公元前410年中民主制被重新建立,贍養費也重新發付。由於波斯沒有與雅典達成協議,因此在薩摩斯島上的寡頭派放棄了阿爾西比亞德斯,但阿爾西比亞德斯投奔到民主派的陣營,成為了民主派在薩摩斯島上的首領。

在波斯人的資金援助下,斯巴達人終於建立起一隻艦隊,與雅典在海上交鋒。雙方互有勝敗,但斯巴達可以源源不斷地補充新的艦船和槳手;而雅典因為之前的失利,財政變得十分緊張,不能有效補充損失的艦船。雅典人的心理也變得絕望,因為每一艘戰船和每位槳手都變得無比珍貴。

阿爾西比亞德斯回到雅典之後,雅典又在戰場上獲得了一系列勝利,比如公元前410年在基齊庫斯,因此斯巴達又同意進行和平談判了。但在此時於雅典,正好處於極端民主強硬派當權之時刻,因此雅典拒絕了斯巴達的建議。運氣似乎又回到了雅典這一方:阿爾西比亞德斯成功的強迫許多離棄提洛同盟的同盟者回到同盟中,其中包括戰略要地拜占庭,此外,雅典還與腓尼基簽署了一個停火協議。阿爾西比亞德斯於前408年夏以勝利者的姿態凱旋雅典,雖然他曾經叛變雅典,但這時他被選為戰略家,獲得了無限制的海陸軍指揮權。

公元前407年有經驗的斯巴達將軍賴山德爾被派到小亞細亞,他試著與駐在小亞細亞的波斯長官通訊,波斯終於放棄了它的坐等政策,斯巴達獲得了它所需要的一切。同年,雅典在小亞細亞的軍隊被賴山德爾擊敗。雖然此戰役並非由阿爾西比亞德斯指揮,但雅典人顯然不再信任他,便將其撤職。

賴山德爾的任期此後不久就到期了,因此他也被撤回斯巴達。他的繼承人與波斯之間的關係相對沒有那麼親密。即使如此,斯巴達人仍舊在勒斯波思島將雅典的艦隊圍困住了,雅典聚集了所有的力量派遣了一支增援艦隊,最終在阿吉紐西群島,兩支艦隊進行決戰。這是希臘人之間進行的最大的一次海戰。雅典軍隊獲得全勝。但由於一些雅典的落水的水手並未被營救,因此戰爭過後,雅典公民議會對八名將軍開庭審判、追究責任,除兩名將軍逃走外,其餘六名將軍被處死,如此一來,雅典自己消滅了自己最有經驗的軍事家。

公元前405年雅典的艦隊中了賴山德爾的圈套,在伊哥斯波塔米戰役中戰敗。從此,雅典再也沒有完整的艦隊了,賴山德爾控制了海洋。雅典城於戰敗後慌亂一片,此時的征服者成為了被征服者,雅典人害怕他們將同樣遭受過去他們對被征服者所施加的惡劣待遇。此時,只有薩摩斯島還站在雅典這一邊,其它的同盟者不是退出了同盟、就是被斯巴達征服了。賴山德爾派他的艦隊到薩摩斯島(薩摩斯島的居民此時終於獲得了雅典的公民權,然而已經為時過晚,雅典在此前對待它的同盟者就象對待被征服者那樣)。其它斯巴達艦隊則進軍比雷埃夫斯。在雅典城外兩支斯巴達軍隊匯合。雅典城被徹底包圍、城內又擠滿了難民。最後於公元前404年春,雅典投降。[4][5]

戰爭後果

伯羅奔尼撒戰爭是一場非常殘酷的戰爭,在戰爭期間,內政與外交息息相關。戰爭的結果雖使雅典喪失其強國地位,但戰爭的結束也給人們帶來許多新的希望,尤其是經歷耗日費時的戰爭之後,人民對和平和自由的渴望。

色諾芬是這樣來描述雅典的投降:

雅典接受和平條約後,賴山德爾進入比雷埃夫斯。那些被流放的人回到他們的家園,在笛子音樂的伴隨下,大家欣樂開始拆除城牆,因為大家相信,從這一天開始希臘的自由。

「長牆」被拆除,提洛同盟被解散。雅典的艦隊除12條船外全部被交出。親斯巴達的三十人僭主集團開始治理雅典(不過這個政權在前403年就又被廢除)。在愛琴海上到處都設立了親斯巴達的政府,斯巴達則在各處駐兵。雖然科林斯和底比斯希望摧毀雅典,但最終沒有實現,因為斯巴達不希望留下一個權力真空。斯巴達也有它自己的難處:它以自由和自主為口號介入戰場,卻向波斯出賣小亞細亞的城市。如今它又不想將這些城市讓給波斯,因此它不得不與波斯作戰直到公元前386年,事實上,波斯才是這場戰爭中最大的得利者。波斯與斯巴達的戰爭一直到公元前386年才結束。

這場戰火從西西里島到小亞細亞、牽涉該地區所有國家的「古代世界大戰」過後希臘的經典黃金時代也結束。伯羅奔尼撒戰爭是希臘歷史上的一個轉捩點。希臘的城市國家此前就已經不穩定的均衡關係徹底被打破。公元前4世紀雅典雖然能夠重建提洛同盟,但這個同盟與第一個同盟相比就遜色多。

但斯巴達的霸權也只持續數十年,戰前的形勢始終未能復原。在這個時代的終了,出現雄心勃勃的馬其頓國王腓力二世。他的兒子亞歷山大大帝隨後征服了當時已知的世界邊界。

流行文化

下列遊戲在內容或故事架構中使用了伯羅奔尼撒戰爭作為背景:

參看條目

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads