热门问题

时间线

聊天

视角

低能電子繞射

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

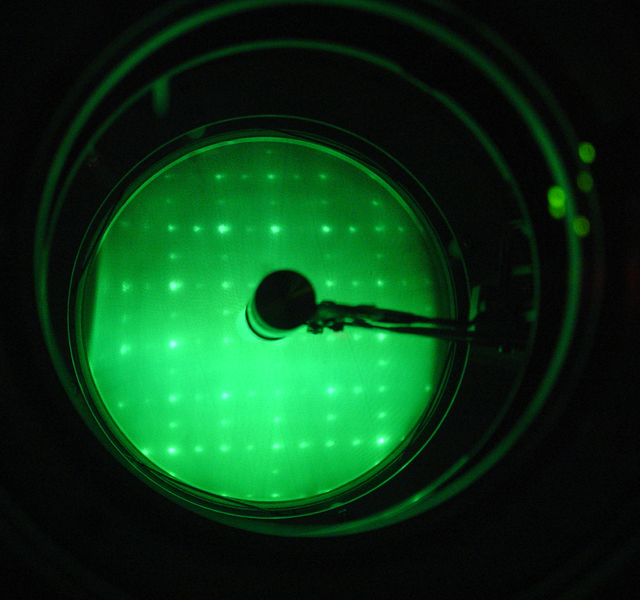

低能電子繞射(英語:Low-energy electron diffraction,LEED)是一種用以測定單晶表面結構的實驗手段,使用準直的低能電子束(20–200 eV)[1]轟擊樣品表面,可在螢光屏上觀測到被繞射的電子所形成的光斑,進而表徵樣品的表面結構。

低能電子繞射有以下兩種應用方式:

Remove ads

歷史[2]

電子繞射的理論論證最早可追溯到1924年路易·德布羅意提出的波粒二象性和物質波的觀點,即某一動能為 的粒子的波長 可由 給出,其中 為普朗克常數。

1927年,貝爾實驗室的柯林頓·戴維森與雷斯特·革末設計的戴維森-革末實驗[3]驗證了此猜想。實驗中,低能電子入射到鎳晶體標靶;在測量背散射電子和散射角度的關係時,他們發現被繞射的電子形成了繞射圖案。在此之前,繞射被認為是波獨有的性質;因此,戴維森-革末實驗揭示了電子的波動性。同年,英國物理學家喬治·湯木生在觀測金屬薄膜的電子繞射實驗時也獲得了繞射圖案。與勞厄和布拉格之前發展的X射線繞射理論相互比較後發現,電子繞射圖案和X射線繞射圖案具有相似性,能夠互相印證[4],這意味著電子繞射作為一種實驗手段已經具備了潛在的應用價值。

Remove ads

雖然電子繞射現象發現於1927年,但直到1960年代以前,低能電子繞射作為一種表面分析手段,一直沒有得到廣泛的應用,部分原因是由於當時不成熟的真空技術和緩慢的探測手段(例如法拉第杯)使測量繞射電子的強度和方向變得困難。因為低能電子繞射對材料的表面非常敏感,所以實驗也需要有序的表面結構;而乾淨金屬表面的重構技術直到很晚才出現。隨著超高真空(UHV)技術以及後加速探測手段(post acceleration detection method)於1960年代早期的出現,低能電子繞射開始重新受到關注。藉助後加速探測手段,繞射電子可被加速至較高能量,從而在螢光屏上形成清晰可見的繞射圖案。

用於解釋散射現象的動理學繞射理論[注 2](kinematic theory)雖然在X射線繞射領域獲得了巨大成功,但是無法完全地解釋低能電子繞射。理論上的不完善造成了當時無法從實驗數據中確定吸附位、鍵角和鍵長等詳細的表面結構資訊。1960年代後期,考慮了多重散射的全動力學繞射理論[注 3]的提出使得從理論層面高精度地建模計算模擬實驗變得可能。

實驗裝置

為了保持樣品表面清潔,避免吸附物的出現,低能電子繞射實驗經常是在超高真空(10−9 毫巴)下進行的。

低能電子繞射實驗中幾個必不可少的部分[2]:

右圖為低能電子繞射實驗裝置的示意圖[6]。

樣品通常是在真空腔外製備的,一般會把樣品沿選定的晶軸切割成1毫米厚,1厘米寬的大小。晶體方向的校準可以通過X射線方法實現,精度可達1°[7]。將樣品轉移到真空腔後,對樣品進行化學清洗展平:雜質會被離子濺射或者化學方式(例如多次氧化還原反應)清除;樣品表面可通過高溫退火展平。經上述步驟獲得具有確定結構組成的乾淨表面後,若將此樣品表面暴露在某單一組分的氣體中,在表面上可沉積出該原子(或分子)的薄膜。

電子槍的陰極所發射出的電子被電場加速到相同能量後,藉助一組電子透鏡將被匯聚成電子束(直徑大約在0.1至0.5毫米)打在樣品表面上。若樣品表面足夠有序,被表面彈性背散射的電子將形成繞射圖案。為了達到這一條件,樣品表面需有一塊與電子束截面面積大小相當的單晶區域。特殊情況下,某些多晶(例如高定向熱解石墨)表面也滿足要求[8]。

在低能電子繞射實驗中,觀測繞射圖樣可採用兩種方式[9]:普通方式是從樣品的一側,在樣品架後面觀測——這就要求樣品架儘可能地小,以獲得較大的觀測視野;另一種,也是現今LEED系統常用的方式,是從電子槍一側觀測——這就需要電子槍的截面積儘可能地小,而對樣品架大小沒有限制。用於阻隔非彈性散射的設備叫做減速場分析器(retarding-field analyzer)[10],由三層金屬網構成:第一層接地,用於隔絕遲滯電場(retarding field);第二層與第三層處於特定電位,用於阻隔低能電子。當LEED被當作四極管用於測量螢光屏上的電流時,有時會加入第四層金屬網。金屬網的背後為採集數據的螢光屏。現今的LEED系統已經開始使用圖像傳感器代替傳統的螢光屏將數據記錄於電腦中以方便後續的數據處理[11]。

上圖為低能電子繞射圖樣的兩個實例。左圖為鉑銠合金單晶 (100) 乾淨表面的電子繞射圖樣,右邊為吸附了一氧化碳分子的表面。左圖圖中的繞射斑表示乾淨表面的 c(1x1)[注 4]結構,而右圖中相比於左圖多出來的繞射斑可以表徵吸附在表面的一氧化碳分子所形成的 c(2x2) 結構。

Remove ads

由於LEED實驗和奧杰電子能譜(AES)實驗條件的相似性,商業化的LEED設備常常可附帶AES功能[11],其中為了改善信號質量,AES會將線性斜坡函數用作柵壓的掃描基準,使用RC電路對信號做二階導數,用高Q因子的RLC電路來探測二階導數信號。

實驗數據的理論分析

由於低能電子與固體表面的交互作用較強,低能電子繞射實驗具有很高的表面靈敏度。初級電子穿透晶體時會在一系列的非彈性散射(例如等離體子和聲子的激發,電子-電子交互作用)中損失一部分動能。由於非彈性碰撞過程的具體細節在計算中不是非常重要,通常的處理方法是假設初級電子束強度 在電子束方向上是以指數衰減:

這裡的 表示穿透深度, 表示非彈性平均自由徑。在非彈性散射過程中,電子平均自由徑的大小取決於電子束能量,而相對地不受材料的種類的影響。電子的平均自由徑[12]在低能量區間(30–100 eV)恰好處於最小值(1–8 Å)。如此之短的有效衰減距離意味著只有表面上的幾層原子會在實驗中被觀測,而較深層的原子對繞射的貢獻較少。

Remove ads

電子在樣品表面只發生一次彈性散射的情況被定義為動理學繞射(kinematic diffraction)。理論計算中的電子束為平面波,其波長由德布羅意方程式給出:

在描述表面上散射的交互作用時,使用倒易空間較實空間更為方便。三維倒晶格向量和實空間格矢 {a, b, c} 有如下關係[13]:

對於具有波向量 的入射電子,和波向量為 的散射電子,形成建設性干涉的條件由勞厄方程式給出:

其中 (h,k,l) 為一組整數,且

為倒易空間中的向量。由於這裡只考慮彈性散射,格矢大小不變,即 。 因為低能電子在晶體中的平均自由徑只有幾Å,所以僅需考慮最表面的幾層原子對繞射的貢獻,即樣品的垂直方向上沒有限制繞射的條件。因此低能電子繞射中的倒易晶格是二維的,從每一格點延伸出一條垂直於平面的「柱」(rod)。這些柱可被視為由無限緻密的倒易格點堆積而成(相比於X射線繞射中離散的倒易格點而言)。 上述的勞厄方程式從而可寫為二維形式[2]:

其中 和 為二維倒易晶格原胞的平移向量, 分別表示平行於樣品表面的入射與出射波向量。 和 與實空間格矢的關係如下:

上述二維形式的勞厄方程式可通過畫出埃瓦爾德球來直觀地表示。在倒易空間中畫出入射電子束的波向量 ,使其終端指向一個倒易格點。埃瓦爾德球被定義為右圖中以入射波向量起點為圓心, 為半徑的圓。每一以圓心為起點,圓與直線交點為終點的波向量都滿足勞厄方程式,因此可表示經過繞射後的電子束。

Remove ads

對於在襯底上的超結構(superstructure),與其相關的繞射斑會直接疊加到襯底的繞射圖案之上,因此可以通過預先測定該襯底的低能電子繞射圖案,推導出超結構的特徵參數,包括其對稱性以及相對於襯底的生長方向等等。超結構常常用下面的矩陣記法來表示[1]:

其中{as,bs}為超結構晶格的基底,{a,b}為襯底的基底。因此超結構用矩陣G可寫為:

對應的倒易空間中的基底{as*,bs*}和{a*,b*}也有如下關係:

則倒易空間中的G*和實空間中的G之間的關係為:

低能電子繞射圖案可以定性地給出表面結構的週期性,即表面單位晶格的大小,以及表面結構的對稱性。然而,這種定性分析並無法給出表面單位晶格內的原子排布,或原子吸附位置的資訊。對LEED實驗數據的定量分析,即對繞射強度-入射能量曲線(I-V curve)的分析,可以從某種程度上確定定量分析中無法被確定的表面結構。

相關實驗方法

低能電子繞射實驗的定量分析通過試錯法來確定表面的原子組態,即把實驗測得的繞射強度-入射能量曲線(I-V curve)與電腦的理論計算模型相比較。將不同參數輸入初始的參照模型,導出一系列不同的試驗模型結構(trial structure)後,通過最優化可確定一組參數,使理論和實驗相吻合。這種方法需要對每一個試驗模型結構都進行全套的低能電子繞射建模計算,而這些計算中包括了複雜的多重散射修正。因此,對於一個具有較大參量空間的系統(例如吸附著大分子的表面),所需的計算量是非常巨大的[14]。

張量低能電子繞射(Tensor LEED)[15][16]迴避了這種繁雜的完全計算。其計算策略如下:首先,選定某個已算出繞射強度-入射能量曲線的表面結構作為參照。接著,通過置換此結構中的一些原子生成一個新的試驗模型結構。較小的置換可被看作微擾,使用微擾理論中的一階修正即可導出大量的試驗模型結構的繞射強度-入射能量曲線。

低能電子繞射斑剖面分析(SPA-LEED)[注 5]

過去的經驗表明,傳統的低能電子繞射對表面上的缺陷不靈敏,因此被認為不適合用於研究表面缺陷[18]。1980年代,Henzler通過改進低能電子繞射儀器的角解析度,發展了低能電子繞射斑剖面分析方法(Spot Profile Analysis Low-Energy Electron Diffraction,簡稱SPA-LEED)[19],又稱「高解析度繞射斑角分布測量儀」,對傳統的低能電子繞射實驗手段進行優化,旨在精確測量繞射電子束的強度在倒易空間的分布,以獲得高解析度的繞射光斑剖面輪廓。傳統低能電子繞射的相干長度(coherence length)約為10到20nm,而高解析度低能電子繞射裝置的相干長度可達2000Å[20]。較大的相干長度意味著儀器在倒易空間中較強的分辨能力,進而能夠提升繞射斑剖面輪廓的解析度。Henzler對繞射斑的剖面輪廓證明了運用低能電子繞射方法研究表面缺陷的潛力。

實際材料的表面一般沒有完美的週期性。材料表面的各種缺陷,例如位錯、原子台階,以及吸附在表面的雜質原子,在不同程度上都會造成繞射光斑的展寬和繞射背景強度的增加。傳統的低能電子繞射由於解析度的限制,無法對這些缺陷進行直接測量[21]。低能電子繞射斑剖面分析儀所具有的較強的解析度意味著它對這些缺陷十分敏感;通過分析繞射斑的剖面曲線,低能電子繞射斑剖面分析方法可用於表徵材料表面上較為詳細的結構,例如定量測定表面粗糙度和原子級台階的大小[19]。

- 反射式高能電子繞射(RHEED)(Reflection High-Energy Electron Diffraction)

- 自旋極化低能電子繞射(Spin-Polarized Low Energy Electron Diffraction)

- 非彈性低能電子繞射(Inelastic Low Energy Electron Diffraction)

- 甚低能電子繞射(Very Low Energy Electron Diffraction)

相關條目

- 表面分析方法列表

注釋

- 譯名參見:什麼叫 dynamics?什麼叫 kinetics?中文怎麼譯?。全國科學技術名詞審定委員會已經統一將物理學中的「kinetics」翻為了「動理學」。

- 此處採用的是伍德記號(Wood's notation),字母「c」表示中心(center)。更多資訊可參見:Wood E A. Vocabulary of surface crystallography, Journal of applied physics, 1964, 35(4): 1306-1312. 或 K. Oura 所著的《Surface Science:An Introduction》一書的第12頁。

參考文獻

拓展閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

![{\displaystyle {\begin{aligned}\lambda ={\frac {h}{\sqrt {2mE}}},\qquad \lambda [{\textrm {nm}}]\approx {\sqrt {\frac {1.5}{E[{\textrm {eV}}]}}}\end{aligned}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d22f6d0e977c096750f69aed60f3520be149034a)