热门问题

时间线

聊天

视角

公認文本

欧洲宗教改革时期出版的希腊语新约文本 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

公認文本(拉丁語:Textus Receptus,英語:Received Text),是指在歐洲宗教改革時期出版的一系列既有傳承又有更新的希臘語新約文本。最初由伊拉斯謨編纂,之後有學者司提反和貝扎分別進行了修訂,最終以1633年的愛思唯爾的版本命名。在19世紀,斯克里夫納為了反向回溯欽定版聖經背後的公認文本,出版了斯克里夫納版本的公認文本。這些版本都是印刷版,而非手抄本。在宗教改革時期,歐洲的許多譯本都以公認文本為基礎,其中最著名的是英語的欽定本。

由來及歷史

近代印刷術發明之後,第一本用印刷術發行的聖經是1452年到1456年之間古騰堡所發行的四十二行拉丁語武加大聖經,這是西方世界第一本印刷品。中世紀以來,拉丁語武加大譯本一直是歐洲拉丁語天主教教會使用的官方聖經,影響力很大,使得拉丁語地位很高,而希臘語長期不受重視,沒有多少人對希臘語新約感興趣。但在1453年,君士坦丁堡被穆斯林攻陷,很多操希臘語的人攜帶書籍逃到西歐,西方第一次出現了大量的希臘語抄本,為西方研究希臘語提供了有利的條件[1]。此外,隨著文藝復興運動的不斷發展,越來越多的人也開始重視希臘語聖經。

新約希臘文編輯工作最早是由西班牙樞機主教德西斯內羅斯於1502年策劃的,被稱為《康普魯頓合參本聖經》。這聖經1514年就已經編輯完成,但是直到1520年才獲得教皇的出版許可。雖然《康普魯頓合參本聖經》是第一本編輯的希臘文新約聖經,然而荷蘭學者伊拉斯謨卻搶先一步,於1516年率先發行上市他編輯的希臘文聖經[2]。

伊拉斯謨最初的目的不是要出版一個獨立的希臘語新約,而是要重新翻譯拉丁語的新約。1512年,他開始翻譯拉丁語新約,他搜集了能找到的武加大聖經的所有抄本,進行校勘,然後潤色了拉丁語。在此階段,他並沒有提到希臘語文本。但後來他加上了希臘語新約,以此證明他的譯本更準確。

伊拉斯謨校訂的希臘文新約,根據手頭上的七個抄本編訂,於1516年出版第一版。第一版是在匆忙之中做出來的,所以有很多排版錯誤。伊拉斯謨自己承認他的第一版是倉促拼湊的,而不是精心編輯的[3]。伊拉斯謨使用的七個抄本是:1(缺少啟示錄,其他書卷都有),1rK(只有啟示錄,但缺少22:16–21),2e(只有四個福音書),2ap(只有使徒行傳、保羅書信、普通書信),4ap(只有使徒行傳、保羅書信、普通書信),7(只有保羅書信),817(只有四個福音書,其中約翰福音缺少7:53–8:11)[4][5]。在1519年的第二版中,伊拉斯謨又參閱了抄本3(缺少啟示錄,其他書卷都有)。在第一版和第二版中,伊拉斯謨使用的所有抄本中都沒有約翰一書5:7「天上有三位做見證的,就是父、與道、與聖靈,這三為一」。但當時的拉丁武加大譯本有這一句話,所以天主教非常不滿。為了平息天主教的憤怒,伊拉斯謨根據抄本61[6]在他的第三版(1522年)中加入了這一句話。馬丁路德翻譯的德語聖經是根據伊拉斯謨的第二版,所以約翰一書並無「天上有三位做見證的,就是父、與道、與聖靈,這三為一」,但後來的版本加上了這個短句。伊拉斯謨一共出了五版,第四版於1527年出版,第五版於1535年出版。

在伊拉斯謨多次修訂之後,又有兩位著名的學者羅伯特·司提反(1503–1559)和泰奧多爾·貝扎(1519–1605)在伊拉斯謨版本的基礎上,編輯、修訂並出版了很多版,目的是使之與當時的抄本更加一致。羅伯特·司提反對希臘語新約進行了四次修訂,分別是1546年版、1549年版、1550年版、1551年版[7]。在1551年出的第四版中,司提反首次將經文分節,於是便有了現在聖經的分節形式。在司提反之後,貝扎在1565年至1604年間出了九版,有四版是獨立的(1565、1582、1589、1598),其他版則是重印[8]。這些修訂版引發了爭議,因為它們引入了新的異讀,並糾正了已有的錯誤。[9]。

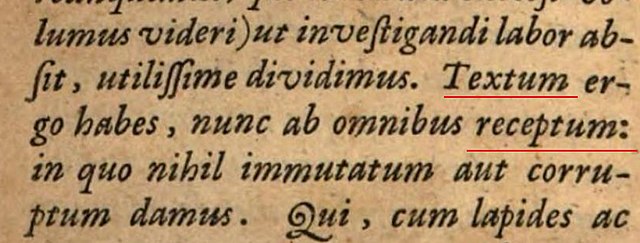

1633年之前,西方並沒有「公認文本」這個稱呼。1633年,出版商愛思唯爾叔侄二人(博納文圖爾·愛思唯爾與亞伯拉罕·愛思唯爾)在其出版的希臘語新約前言中用拉丁語寫道:「Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil immutatum aut corruptum damus」,翻譯成中文是:「你手上的文本現在是公認的,其內沒有任何錯誤。」人們從這句話中摘出了「公認文本」一詞[10]。隨著時間的推移,"公認文本"這個名稱甚至被追溯性地用於指稱伊拉斯謨的版本,因為他的版本構成了後續其他版本的基礎。

在19世紀,弗雷德里克·斯克里夫納對公認文本進行了深入研究。儘管伊拉斯謨、司提反、貝扎的文本都被稱為公認文本,但斯克里夫納發現它們之間存在一些差異。他仔細查考了這些文本的差異,並逐一標記。在比對過程中,他發現欽定本聖經的譯者們主要依賴貝扎的1598年的版本[11][12],但也參考了司提反的1550年的文本[13]。在190處地方,欽定本與貝扎的文本存在差異[11][14][15][16]。這其中,59處與司提反1550年的文本一致;其他幾十處地方,他常常能在伊拉斯謨的版本中或是在《康普魯頓合參本》中找到對應[17];但在一些地方,他卻在任何一版的公認文本中找不到與欽定本對應的希臘語文本,而在拉丁武加大聖經中找到了對應[13]。因此,他得出結論,欽定本並不依賴任何一版的公認文本,而是自己拼出一版獨特的公認文本[18]。為了更精確地確定欽定本背後的希臘文本,斯克里夫納查閱了十八版的公認文本[19],最終製作了一版希臘語新約,這版新約被稱為斯克里夫納公認文本[19][20]。由於斯克里夫納拒絕將武加大聖經的文本倒譯入希臘語文本中,所以他的這版公認文本與欽定本不是完全一致,但是最接近欽定本的文本[21]。

Remove ads

與拜占庭文本的關係

伊拉斯謨當時只用了七個抄本編訂他的希臘語新約,而且啟示錄的最後幾節經文(22:16–21)是從武加大譯本倒譯入希臘語的。現在人們知道,伊拉斯謨使用的七個抄本只是當時人們所不知的、後來才知曉的眾多新約抄本的一小部分。這眾多新約抄本是東方希臘語教會保存的,被稱為拜占庭文本(Byzantine text-type),也稱大多數文本[22]。不過,丹尼爾·華萊士(Daniel Baird Wallace,生於1952年)發現公認文本與拜占庭文本類型存在著1838處差異[23]。

對天主教的衝擊

公認文本出版之後,神學家第一次有機會將拉丁文的武加大譯本與原來的希臘文新約互作比較,發現武加大譯本在許多重要的新約經文上,都有嚴重的誤譯,如將「悔改」譯為「告解」(pennance),將馬太福音6:11中的「飲食」翻譯成「天糧」(supersubstantial bread),將路加福音1:28「蒙大恩的女子」譯成「滿有恩典的女子」,將哥林多前書11:14-15中的「有長頭髮」翻譯為「保養(nourish)頭髮」[24]。

由於中世紀教會的一些習俗與信念是建立在武加大譯本之上的,所以許多天主教人士對伊拉斯謨出版希臘語新約感到惶恐,他們紛紛批評伊拉斯謨的做法。一些天主教人士認為武加大譯本是默示的。伊拉斯謨的一個朋友多爾坡(Maarten van Dorp)說,如果武加大聖經「在任何地方與希臘語抄本不一致,我就與希臘語說再見了,我還是相信我的拉丁語聖經」[8]。但改教家對伊拉斯謨出版希臘語新約則大感欣喜[25]。伊拉斯謨出版的希臘語新約被抗羅宗使用,推動了宗教改革的發展。

建立在此文本上的譯本

宗教改革時期的眾多譯本,如英語的丁道爾譯本、日內瓦聖經、欽定版聖經,德語的馬丁路德聖經,義大利文的Diodati聖經,西班牙語的Valera聖經,荷蘭語的Statenvertaling聖經,都是依據公認文本翻譯的。

需要注意的是,雖然它們都是依據公認文本,但因為公認文本有很多不同的版本,所以它們之間存在著一些差別。比如路加福音7:45,欽定版聖經說「這女人從我進來的時候就不住地用嘴親我的腳」,但荷蘭語的Statenvertaling聖經說「這女人從她進來的時候就不住地用嘴親我的腳」[26]。再比如馬太福音27:41,欽定本說「祭司長、文士和長老也是這樣戲弄他」,但荷蘭語的聖經說「祭司長、文士、長老和法利賽人也是這樣戲弄他」[26]。還有,馬太福音2:11,欽定本說「進了房子,看見小孩子和他母親馬利亞」,荷蘭語、德語、葡萄牙語聖經說「進了房子,找到小孩子和他母親馬利亞」[27]。

十九世紀翻譯的漢語馬禮遜譯本、裨治文文理譯本、施約瑟文理譯本等眾多文理譯本,以及十九世紀七十年代出版的北京官話新約全書,也是以此文本為源文本。中文和合本聖經,在部分地方,也依據了公認文本。

Remove ads

地位下降

拉赫曼(Karl Lachmann, 1793–1851)是第一個不用公認文本的人,他的目標是將新約文本恢復到約主後380年的教會所用的文本。他使用了當時已知最老的希臘語抄本和拉丁語抄本。

蒂申多夫(1815–1874)於1844年發現了西乃抄本,他編輯的第八版希臘語新約文本就是基於此抄本,他的文本對公認文本的地位形成了衝擊。

在蒂申多夫之後,兩名學者威斯科特和霍爾特也認為公認文本的不少經文是後期抄本添加上的,而偏愛兩個早期抄本——西乃抄本和梵蒂岡抄本,並基於這兩個抄本出版了他們的1881年希臘語新約。

- 教父引用論證和早期譯本論證:公元325年之前,拜占庭文本(即公認文本背後的希臘抄本)沒有任何教父引用,而亞歷山大文本有充分的代表 [29]。亞歷山大文本得到了第三世紀及以後的科普特譯本的強大支持。同時,舊拉丁譯本和最古老的敘利亞譯本也經常支持這個文本(儘管在舊拉丁譯本和早期敘利亞譯本中也有強烈的西方文本元素)。耶柔米在公元400年左右對舊拉丁譯本進行了修訂,製作了拉丁武加大譯本,這個版本也經常支持亞歷山大文本[30]。

- 融合文本論證:拜占庭文本被證明依賴於更早的兩個傳統——亞歷山大和西方傳統。在某些地方,拜占庭文本的早期編輯將亞歷山大文本和西方文本的措辭融合起來,但沒有證據顯示亞歷山大文本融合了西方文本和拜占庭文本,或者西方文本融合了亞歷山大文本和拜占庭文本。

- 內部證據論證:仔細檢查拜占庭文本後,其措辭被證明是劣質的,要麼不符合作者的原文措辭,要麼朝著可預測的方向發展(例如添加澄清詞彙)。

自此開始,他們的觀點逐漸受到接納,公認文本的地位下降。從1881年英國修訂版聖經問世直到現今,多個現代譯本已經不再使用公認文本為底本,而是根據其他文本,一般都是依據Nestle-Aland文本。Nestle-Aland文本與威斯科特-霍爾特的文本是比較接近的,均屬於亞歷山大文本傳統。

Remove ads

為公認文本辯護

挪蘭(Frederick von Nolan),十九世紀的歷史學家和希臘語兼拉丁語學者,花了28年的時間回溯公認文本到使徒。他是公認文本的堅定擁護者,認為它優於其他所有的希臘語文本,並辯稱希臘語新約文本的首批編訂者們故意選擇了此文本,是因為此文本的優越性。 挪蘭說:

不要以為新約的最初編訂者們在選擇抄本時是沒有計劃的。他們並不是完全不知道存在兩類抄本,一類就是我們接受的抄本,一類是M. Griesbach接受的抄本。[31]

此外,伯堅(John William Burgon,1813 – 1888)、米勒(Edward Miller,1825-1901)、希爾斯(Edward F. Hills,1912–1981)也為公認文本的優越性做了辯護。但伯堅和米勒均認為,儘管公認文本優於亞歷山大文本,但在某些地方仍需要根據拜占庭文本的抄本傳統進行修正。希爾斯不同意他們的觀點。

希爾斯認為,神通過聖經啟示了真理,這也必然意味著神必須確保正確的文本得以保存和傳承,這種傳承一直延續到聖經翻譯和印刷的宗教改革時代。對於希爾斯來說,聖經學者的任務是確定神保存和傳承他的話語的特定路線;他認為這條路線的終點就是公認文本和欽定本聖經。

希爾斯堅信,神以超自然的方式保存和傳承了他的話語,因此公認文本肯定是最接近聖經作者親筆手稿(autograph)的文本,因此他拒絕接受拜占庭文本中與公認文本不一致的地方。他甚至認為伊拉斯謨在將拉丁文本引入他的希臘文本時,肯定得到了神的引導[32]; 他甚至為約翰短句的真實性辯護[33]。

別西大譯本的見證: 敘利亞語別西大譯本,是敘利亞教會使用的古老聖經,與拜占庭文本類型是一致的。長期以來,幾乎所有人相信別西大譯本源於主後第二世紀,因此是最古老的新約譯本之一。因為它與傳統文本是一致的,所以被視為傳統文本古老性的最重要的見證者之一[34]。

Remove ads

關於約翰一書五章七節

從16世紀到今天,這處經文的真實性一直受到爭議。很多學者參與了爭論,激烈辯論這節經文到底存在不存在原文中。大科學家牛頓對此也有深入研究。他在1690年發表的一篇論文《兩個著名的篡改經文的歷史記錄》(An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture) 中總結了以往的歷史研究,並說自己相信這節經文是在第四或第五世紀被人有意或無意加入到拉丁文聖經中的,那個時候教會充滿了敗壞的事情。他說:

「在耶柔米的時代,並且在之前和之後很長一段時間,人們在激烈爭論三位一體的教義時,從來都沒有想過這節經文。但是現在卻掛在了所有人的嘴邊,認為是支持三位一體的主要經文。如果當時這節經文就存在的話,那麼當時的人們也會經常將之掛在嘴邊了。」

參閱

參考

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads