热门问题

时间线

聊天

视角

決策樹學習

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

決策樹學習是統計學、資料探勘和機器學習中使用的一種預測建模方法。它使用決策樹作為預測模型,從樣本的觀測資料(對應決策樹的分支)推斷出該樣本的預測結果(對應決策樹的葉節點)。

按預測結果的差異,決策樹學習可細分兩類。(1)分類樹,其預測結果僅限於一組離散數值。樹的每個分支對應一組由邏輯與連接的分類特徵,而該分支上的葉節點對應由上述特徵可以預測出的分類標籤。(2)迴歸樹,其預測結果為連續值(例如實數)。

在決策分析中,一棵可視的決策樹可以向使用者形象地展示決策的結果和過程。在資料探勘和機器學習中,一棵決策樹主要用於描述資料(此後亦可基於習得的預測模型去支援決策)。本頁側重描述資料探勘中的決策樹。

推廣

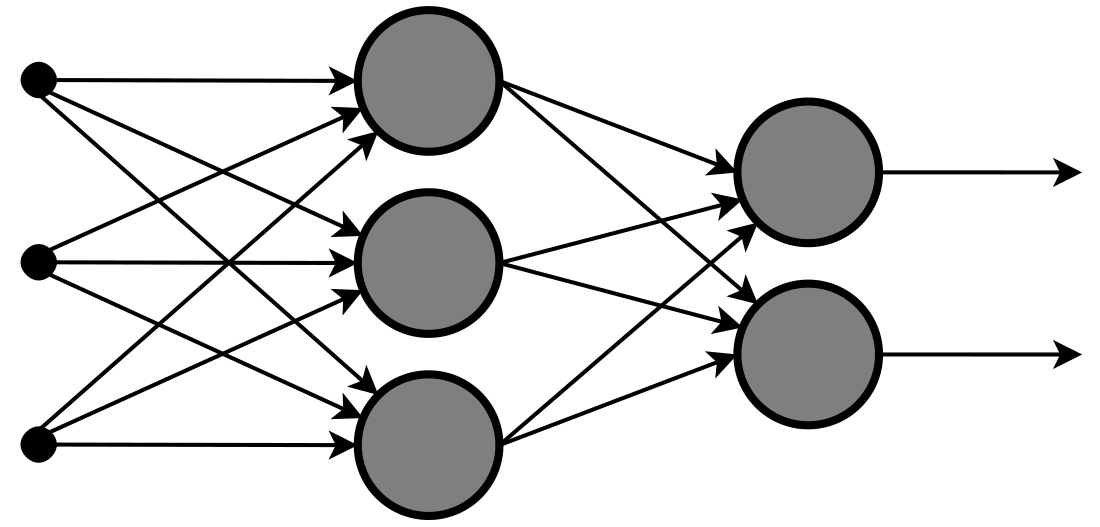

在資料探勘中決策樹訓練是一個常用的方法。目標是建立一個模型來預測樣本的目標值。例如右圖。每個內部節點對應於一個輸入屬性,子節點代表父節點的屬性的可能取值。每個葉子節點代表輸入屬性得到的可能輸出值。

一棵樹的訓練過程為:根據一個指標,分裂訓練集為幾個子集。這個過程不斷的在產生的子集裡重複遞迴進行,即遞迴分割。當一個訓練子集的類標都相同時遞迴停止。這種「決策樹的自頂向下歸納」(TDITD)[1]是貪婪演算法的一種, 也是目前為止最為常用的一種訓練方法,但不是唯一的方法。

資料以如下方式表示:

其中Y是目標值,向量x由這些屬性構成, x1, x2, x3 等等,用來得到目標值。

Remove ads

決策樹的類型

在資料探勘中,決策樹主要有兩種類型:

- 分類樹 的輸出是樣本的類標(例如花的分類,股票漲跌等)。

- 迴歸樹 的輸出是一個實數 (例如房子的價格,病人待在醫院的時間等)。

術語分類和迴歸樹 (CART) 包含了上述兩種決策樹, 最先由Breiman 等提出.[2] 分類樹和迴歸樹有些共同點和不同點—例如處理在何處分裂的問題。[2]

有些整合的方法產生多棵樹:

- 裝袋演算法(Bagging), 是一個早期的整合方法,用有放回抽樣法來訓練多棵決策樹,最終結果用投票法產生。[3]

- 隨機森林(Random Forest) 使用多棵決策樹來改進分類效能。

- 提升樹(Boosting Tree) 可以用來做迴歸分析和分類決策[4][5]

- 旋轉森林(Rotation forest) – 每棵樹的訓練首先使用軸元分析法 (PCA)。[6]

還有其他很多決策樹演算法,常見的有:

Remove ads

模型表達式

構建決策樹時通常採用自上而下的方法,在每一步選擇一個最好的屬性來分裂。[8] "最好" 的定義是使得子節點中的訓練集儘量的純,表示所分裂出的子節點中的集合越相近。不同的演算法使用不同的指標來定義"最好"。本部分介紹一些最常見的指標。

在CART演算法中, 基尼不純度表示一個隨機選中的樣本在子集中被分錯的可能性。基尼不純度為這個樣本被選中的機率乘以它被分錯的機率。當一個節點中所有樣本都是一個類時,基尼不純度為零。

假設y的可能取值為個類別,令,表示被標定為第類的機率,則基尼不純度的計算為:

Remove ads

ID3, C4.5 和 C5.0 決策樹的生成使用資訊增益。資訊增益是基於資訊理論中資訊熵與資訊本體理論。

資訊熵定義為:

其中加和為1,表示當前節點中各個類別的百分比。[9]

例如,資料集有4個屬性:outlook (sunny, overcast, rainy), temperature (hot, mild, cool), humidity (high, normal), and windy (true, false), 目標值play(yes, no), 總共14個資料點。為建造決策樹,需要比較4棵決策樹的資訊增益,每棵決策樹用一種屬性做劃分。資訊增益最高的劃分作為第一次劃分,並在每個子節點繼續此過程,直至其資訊增益為0。

使用屬性windy做劃分時,產生2個子節點:windy值為真與為假。當前資料集,6個資料點的windy值為真,其中3個點的play值為真,3個點的play值為假;其餘8個資料點的windy為假,其中6個點的play值為真,2個點的play值為假。 windy=true的子節點的資訊熵計算為:

windy=false的子節點的資訊熵計算為:

這個劃分(使用屬性windy)的資訊熵是兩個子節點資訊熵的加權和:

為計算使用屬性windy的資訊增益,必須先計算出最初(未劃分)的資料集的資訊熵,資料集的play有9個yes與5個no:

使用屬性windy的資訊增益是:

Remove ads

決策樹的優點

與其他的資料探勘演算法相比,決策樹有許多優點:

缺點

延伸

在決策樹中, 從根節點到葉節點的路徑採用匯合。 而在決策圖中, 可以採用最小描述長度(MML)來匯合兩條或多條路徑。[15]

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

![{\displaystyle I_{E}([3,3])=-{\frac {3}{6}}\log _{2}^{}{\frac {3}{6}}-{\frac {3}{6}}\log _{2}^{}{\frac {3}{6}}=-{\frac {1}{2}}\log _{2}^{}{\frac {1}{2}}-{\frac {1}{2}}\log _{2}^{}{\frac {1}{2}}=1}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cf74d50ef790bf5ecdcef0914265086a2a7be9dc)

![{\displaystyle I_{E}([6,2])=-{\frac {6}{8}}\log _{2}^{}{\frac {6}{8}}-{\frac {2}{8}}\log _{2}^{}{\frac {2}{8}}=-{\frac {3}{4}}\log _{2}^{}{\frac {3}{4}}-{\frac {1}{4}}\log _{2}^{}{\frac {1}{4}}=0.8112781}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/73ef3f50981ec9b21ef906aa433e815ea74c4abc)

![{\displaystyle I_{E}([3,3],[6,2])=I_{E}({\text{windy or not}})={\frac {6}{14}}\cdot 1+{\frac {8}{14}}\cdot 0.8112781=0.8921589}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/139b37ab183e44a82ab8be436d9cf213b461827a)

![{\displaystyle I_{E}([9,5])=-{\frac {9}{14}}\log _{2}^{}{\frac {9}{14}}-{\frac {5}{14}}\log _{2}{\frac {5}{14}}=0.940286}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/93ca10deb737dae236e75e9c276dd0f4a449a80f)

![{\displaystyle IG({\text{windy}})=I_{E}([9,5])-I_{E}([3,3],[6,2])=0.940286-0.8921589=0.0481271}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a734109aca06807d1dc0f5e2be2486b36c7140c3)