热门问题

时间线

聊天

视角

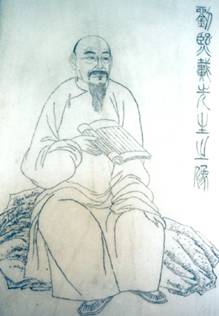

劉熙載

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

劉熙載(1813年2月25日—1881年),字伯簡,號融齋,江蘇興化人,晚清經學家、批評家。

生平

劉熙載生於嘉慶十八年正月癸巳(1813年2月25日)。十歲喪父,數年後又喪母,篤行力學。道光十九年(1839年),赴南京鄉試中舉。道光二十四年(1844年)春,赴北京參加會試,中進士,選為翰林院庶吉士,散館授翰林院編修。

咸豐三年(1853年)奉命值上書房,為皇室子弟講學,帝書「性靜情逸」賜之[1]。咸豐六年,年終考績,二樂察,名列一等,記名以道府用[2]。咸豐十年(1860年),英法聯軍入北京,「官吏多遷避,熙載獨留。」胡林翼稱他「貞介絕俗」[3]。隔年赴武昌任江漢書院主講。

同治三年(1864年),補國子監司業,同年秋,補左春坊左中允,出督廣東學政,作《懲忿》、《窒慾》、《遷善》、《改過》四箴,「進諸生而訓之,如家人父子」[2]。同治六年(1867年)應敏齋聘請,講學於上海龍門書院,至光緒六年(1880年),前後十四年,「每五日必一問其所讀何書,所學何事,講去其非而趨於是。丙夜,或周視齋舍,察諸生在否。」,時人譽之為「以正學教弟子,有胡安定風。」[4]

光緒六年(1880年)夏,因疾返歸故里。[5]晚年自稱「於古人志趣,尤契陶淵明。其為學與教人,以遷善改過為歸,而不斤斤為先儒爭門戶。」[6]光緒七年二月乙未(1881年3月2日),卒於古桐書屋。《清史稿》有傳。[7]

Remove ads

評價

《清史稿·儒林傳》評說:「平居嘗以『志士不忘在溝壑』、『遁世不見知而不慍』二語自勵。自少至老,未嘗作一妄語。表裡渾然,夷險一節。」

成就

熙載一生以治經學為主,詩、賦、詞曲、書法、聲韻、算術無不通曉。著有《藝概》、《昨非集》、《四音定切》、《說文雙聲》、《古桐書屋六種》、《古桐書屋續刻三種》。其中文學理論著作《藝概》,是近代一部重要的文學批評論著。

其他

注釋

延伸閱讀

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads