热门问题

时间线

聊天

视角

大西洋經向翻轉環流

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

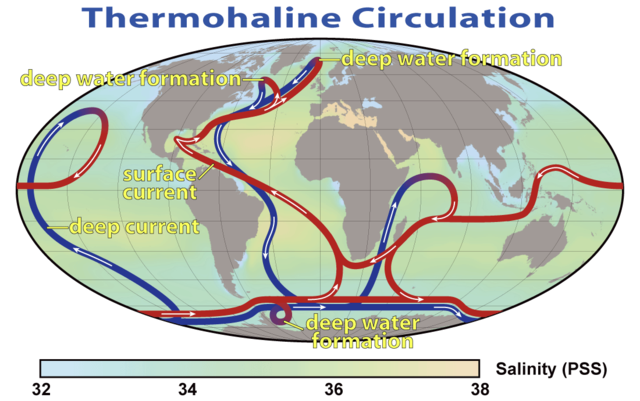

大西洋經向翻轉環流(英語:Atlantic meridional overturning circulation,簡稱AMOC)是全球海洋溫鹽環流中的一支,是大西洋中南北走向的表層和深層洋流區域性整合而成(參見緯向與經向洋流)。AMOC的特點是大西洋表層溫暖的鹹水向北流動,而較冷的深層海水向南流動。這些"[洋流]肢體"透過翻轉將北歐海域(或稱北冰洋邊緣海)、拉布拉多海以及南冰洋連結,但在拉布拉多海對於AMOC的影響程度存在爭議。[1][2]AMOC是地球氣候系統中的重要成分,是地球大氣層和溫鹽環流兩因素驅動後的結果。

全球氣候變化導致海洋熱含量增加,加上北極地區的冰蓋融化增加進入海洋的淡水流量,會將AMOC削弱。透過海洋學模擬重建,通常顯示AMOC已經比第一次工業革命之前放緩,[3][4]但關於氣候變化導致海洋環流在世紀尺度和千年尺度變化的作用仍存在激烈爭論。[5][6]利用氣候模型模擬的結果一致預測AMOC將會在21世紀進一步減弱,[7]:19而將影響斯堪地納維亞半島和英國等一向受惠於北大西洋暖流而有較高的平均氣溫,[8]並加速北美洲沿大西洋地區的海平面上升,並將北大西洋的初級生產能力降低。[9]

當AMOC嚴重減弱之後,有可能導致環流徹底崩潰,且不易逆轉,而成為氣候臨界點中之一。[10]AMOC完全崩潰對海洋和一些陸地生態系統的影響遠大於AMOC緩慢減弱所造成的。完全崩潰將降低歐洲的平均氣溫和降水,大幅削減該地區的農業生產,[11]並可能導致極端天氣事件頻繁發生。[12]耦合氣候模式比對專案(CMIP)中使用的地球系統科學模擬顯示,AMOC只有在持續高水平變暖持續到2100年之後,才有可能完全崩潰,[13][14][15]但一些研究人員批評這些過於穩定的模擬結果,[16]有些利用較低複雜度的模型研究,認為崩潰將會更早發生,[17][18]其中一項顯示AMOC崩潰可能會在2057年左右發生,[19]但許多科學家對此說法持懷疑態度。[20]另一方面,針對古海洋學的研究顯示AMOC可能比大多數模型預測的更為穩定。[21][22]

Remove ads

整體結構

AMOC是全球海洋溫鹽環流中的一支,是大西洋表層和深層洋流的區域整合而成。一般溫鹽環流是洋流流經世界海洋的一種模式。溫暖的水沿著海洋表層流動,直到抵達格陵蘭或南極洲附近的幾個特定地點,因為溫度降低而下沉,再沿著海底(深達數英里/公里)緩慢前進,數百年後逐漸在太平洋和印度洋上升。向北的表層洋流將大量熱能從熱帶和南半球輸送到北大西洋,由於強勁的溫度梯度,洋流中熱量散逸,進入大氣。海水在失去熱量後變得更為稠密,然後下沉。這種海水稠密過程將進入北歐海域與拉布拉多海對流區域中的溫暖表層洋流肢體與寒冷往南移動的深層洋流連接。這些洋流也在上升流區域連結,其中表層海水分流導致艾克曼移動作用,引起深層海水形成上升流。[23] AMOC由上下兩個單元組成。上層單元由往北移動的表層洋流與北大西洋深層水 (NADW) 向南回流組成。下層單元為稠密的南極底層水 (AABW) 往北流動 - 涵蓋整個深海。[1]

AMOC對北大西洋海平面有重要的控制作用,特別是對北美洲東北部沿海的海平面。 AMOC於2009年-2010年冬季表現異常衰弱,導致美國紐約州海岸線的海平面上升達13厘米,造成破壞性後果。[24]

AMOC可能存有兩種穩定狀態:強環流模式(如近千年來所見)和弱環流模式,如大氣-海洋耦合的大氣環流模式和中等複雜度地球系統模型(EMIC)所演算出的。[18]然而許多地球系統科學模擬並未辨識出這種雙穩態。[18]

Remove ads

對氣候的影響

大西洋洋流往北移動並產生淨傳輸熱量作用,而造成北半球相對溫暖,在全球海洋中非常獨特。[1]AMOC承擔北半球大氣-海洋間的熱傳輸中有25%的佔比。[25]普遍的看法認為AMOC將西北歐的氣候改善,但對此影響仍存有爭議。[26][27][28]

AMOC除充當熱泵和高緯度散熱器之外,[29][30]也是北半球最大的碳匯,每年封存約0.7吉噸(Gt,十億噸) 的二氧化碳。[31]這種碳截存對人為全球暖化的演變具有重大影響,尤其是當AMOC在最近和預計的未來發生活力下降的情況時。[32]

熱量從赤道向北極地區輸送,主要是經由大氣的作用,但也會經由表層有溫暖海水以及深層有冰冷海水的構成的洋流導致。這個環流中最著名是墨西哥灣暖流,它是一種由風驅動的環流,將加勒比地區的溫暖海水向北輸送。墨西哥灣暖流向北的分支 - 北大西洋暖流,是溫鹽環流 (THC) 中的一種,將熱量進一步向北輸送到北大西洋,而將大氣暖化,而導致歐洲變得較為溫暖。[33]

北大西洋海水經蒸發作用,海水的鹽度升高,同時海水的溫度被降低,這兩種作用都增加表層海水的密度。海冰形成後進一步增加海水的鹽度和密度,因為海冰形成時會將鹽排放進入海洋。[34]隨後稠密的海水下沉,形成的循環洋流持續向南移動。但大西洋經向翻轉環流(AMOC)是由海洋溫度和鹽度差異所驅動。但淡水會降低海水的鹽度,而阻止較冷的海水下沉。這種機制可能導致目前在格陵蘭附近觀察到的冰冷海洋表面的溫度異常(參見冷斑(北大西洋))。[35]

全球暖化可能導致格陵蘭冰河融化與降水量都會增加,導致進入北部海洋的淡水增加(特別是來自西伯利亞河流增加的流量)。[36][37]

AMOC翻轉區域

高緯度地區的低氣溫會導致大量的海-空氣熱通量交換,而導致垂直水柱密度增加和對流發生。開闊海洋對流發生在深層羽流之中,在海-空氣溫差最大的冬季期間尤其強烈。[38]在向南流經格陵蘭-蘇格蘭海脊 (Greenland-Scotland Ridge,GSR) 的 6斯維德魯普 (Sv) 稠密海水中,有3Sv通過丹麥海峽,形成丹麥海峽溢流水 (Denmark Strait Overflow Water ,DSOW)。 有0.5-1Sv流經冰島-法羅群島海脊(Iceland-Faroe ridge),其餘2-2.5Sv經法羅-昔得蘭海峽(Faroe-Shetland Channel)返回,這兩股洋流形成冰島蘇格蘭溢流水(Iceland Scotland Overflow Water,ISOW)。流經法羅群島-昔得蘭海脊( Faroe-Shetland ridge)的大部分水流流經法羅-班克海峽(Faroe-Bank Channel ),很快與流經冰島-法羅群島海脊的水流匯合,沿著大西洋中洋脊東側向南方深處流動。當冰島蘇格蘭溢流水(ISOW)溢出格陵蘭-蘇格蘭海脊(GSR)時,其湍流夾帶中等密度的海水,例如次極地模式海水和拉布拉多海水(LSW)。然後這組水團沿著大西洋中洋脊東側隨地球自轉往南移動,穿過查理·吉布斯斷層帶,再向北加入丹麥海峽溢流水(DSOW)。這些水域有時被稱為北歐海域溢流水 (Nordic Seas Overflow Water,NSOW)。 NSOW沿著拉布拉多海周圍次極地環流(sub-polar gyre,SPG)的表層海水路線移動,並進一步夾帶更多拉布拉多海水。[39]

已知高緯度地區的海-空氣對流會受到海冰的抑制。漂浮的海冰將海面"覆蓋"住,降低熱量從海洋轉移到空氣的能力。反過來又減少該區域的海-空氣對流和深層海水回流。自1979年開始運用氣象衛星作記錄以來,顯示夏季北極海冰覆蓋面積發生急劇消退,於39年期間,每年9月海冰覆蓋的面積減少近30%。[40][41]經氣候模型模擬的結果,在21世紀中未來的每年9月北極冰層仍將會持續快速流失。[42][43][44][45]

Remove ads

典型的新鮮拉布拉多海水(LSW)是透過拉布拉多海中部的深層對流在中等深度形成,特別是在冬季風暴期間。[38]這種對流的深度不足以穿透拉布拉多海深水區的北歐海域溢流水(NSOW)層。 LSW與NSOW一起向南移出拉布拉多海:雖然NSOW很容易在西北角的北大西洋暖流(NAC)下方通過,但一些LSW會被留下。LSW由次極地環流(SPG)導致的轉移和滯留說明它會在格陵蘭-蘇格蘭海脊 (GSR) 溢流附近存在和夾帶的原因。但大部分轉向的LSW在查理·吉布斯斷層帶(CGFZ)之前分叉,並停留在西部SPG中。 LSW的數量高度依賴海-空氣熱通量交換,每年發生的數量通常在3-9 Sv之間。[46][47]冰島蘇格蘭溢流水(ISOW)的產生與流經冰島蘇格蘭海脊的海水密度梯度成比例,因此對會影響下游密度的LSW的產量具有敏感性。[48][49]更間接地,LSW數量的增加與SPG的增強相關,並在假設上會有反相關作用。[50][51][52]這種相互作用混淆SPG與ISOW其中任一溢流水減少,會導致AMOC減弱的任何簡單推論。據了解,在8.2千年事件之前的LSW數量很小,[53]且SPG被認為先前即已存在,但處於弱化與非對流狀態。[54]關於拉布拉多海水的對流在AMOC環流中發揮作用的程度存在爭議,特別是在拉布拉多海變化與AMOC變化之間的相關性方面。[1]透過觀察性研究對於這種相關性是否存在尚無定論。[55]透過次北極大西洋海流翻轉研究計畫(OSNAP)的觀測,顯示拉布拉多海對翻轉產生的影響很小,於1990年利用船舶進行的的水文學觀測顯示出類似的結果。[2][56]然而從前使用舊技術對LSW形成的估計,顯示拉布拉多海會造成較大的翻轉。[57]

Remove ads

根據質量守恆定律,全球海洋系統上湧的水量必會與下沉的水量相等。大西洋本身的上升流主要是由於沿海和赤道上升流機制所產生。

沿海上升流是艾克曼移動作用沿著陸地與風驅動的洋流之間的界面輸送的結果。在大西洋,這種情況尤其會發生在加那利洋流和本格拉寒流周圍。這兩個區域的上升流已被建模為反相(峰值與谷值呈相反狀態),這種效應稱為"上升流蹺蹺板"。[58]

赤道上升流通常是由於大氣強迫和赤道兩側科氏力相反方向的發散而發生的。大西洋有更複雜的機制,例如溫躍層的遷移,特別是在東大西洋。[59]

北大西洋深層洋流主要在大西洋南端的南冰洋中上湧。[30]這種上升流通常包括與AMOC相關的大部分上升流,且與全球環流作連結。[1]在全球的觀測,顯示80%的深水上升流發生在南冰洋。[60]

這種上升流會為表層海水提供大量營養物質,支持海中生物活動。這種供應營養物質到表層海水的方式對於海洋在長期尺度上作為碳匯的功能非常重要。此外,上升海水所含溶解二氧化碳濃度較低,因為這類海水通常有1,000年的歷史,對大氣中人為二氧化碳的增加尚不具敏感度。[61]由於這種較低碳濃度,上升流可發揮碳匯的作用。對於科學觀察期內碳匯中的變化已被密切研究和爭論。[62]據了解,這種碳匯的規模在2002年之前持續在減小,然後在2012年開始有所增加。[63]

海水上升後會以兩種途徑進行:靠近海冰的通常會形成稠密的底層水,而進入AMOC的下層單元,在低緯度地區的會因艾克曼移動作用而進一步向北移動,而進入AMOC的上層單元。[30][64]

Remove ads

趨勢

氣候模型重建總體上支持如此假設:現在的AMOC比20世紀初期的更為減緩。例如於2010年所做的一項統計分析,發現AMOC自20世紀30年代末以來,在持續減弱中,北大西洋翻轉單元在1970年左右突然發生變化。[65]於賓夕法尼亞大學任教的氣候科學家邁克爾·曼和波茨坦氣候影響研究所任教的斯特凡·拉姆斯托夫表示,在多年的溫度記錄中觀察到的寒冷模式顯示大西洋的經向翻轉環流(AMOC)可能在減弱中。兩人各自在2015年發表研究結果,其中的結論是AMOC的流量在整個20世紀都在放緩,而在1975年之後表現出的減緩程度是上個千年以來前所未有的。他們認為雖然AMOC在1975年之後曾有部分恢復,但未來格陵蘭冰蓋進一步融化所產生的入海淡水可能會進一步將其削弱。[3]於2015年發表的另一項研究報告說明AMOC在200年內的削弱程度有15-20%。[66]於2018年有另一模型重建,顯示AMOC自20世紀中葉以來已減弱約15%。[67]然而這些發現都受到於2022年發表的研究報告的挑戰,該研究說明在1900年至2019年期間,氣候變化引起的AMOC趨勢直到1980年才開始出現,且相對於環流的自然變異,仍然屬於微弱。[5]

有些研究嘗試更深入了解工業化之前的AMOC狀況。 一篇於2018年發表,與此相關的論文提出,過去150年的AMOC與之前1,500年前的相比,顯示出異常疲軟,電腦模擬顯示小冰期結束之後(約於1850年) AMOC的減弱或是在小冰期結束前突然發生,或是在過去150年內持續穩定發生。[68]同行評審科學期刊《自然地球科學》於2021年2月刊出的一項研究報告[4]稱,在過去的千年中,AMOC出現前所未有的削弱,表明這種變化是由人類行為所引起。[69]研究報告共同撰寫者表示AMOC已經放緩約15%,顯示的是:"20到30年內,它可能會進一步減弱,而會不可避免影響到我們的天氣,我們將會看到風暴增加、發生於歐洲的熱浪,及美國東海岸出現的海平面上升。"[69]《自然地球科學》月刊於2022年2月刊出一篇由17名科學家共同撰寫,標題為"需要討論事項(Matters Arising)"的評論文章,對前述發現提出質疑,並認為AMOC的長期趨勢仍無法確定。[6]同一雜誌也發表前述2021年研究報告作者對"需要討論事項"文章的回應,為自己的研究結果進行辯護。[70]

一篇於2021年2月發表的研究報告,將過去30年的AMOC變異性重建,沒發現下降的證據。[71]學術期刊《自然氣候變化》於2021年8月刊出的一項研究報告顯示有八個獨立的AMOC指數發生顯著變化,表明它們可能顯示AMOC"幾乎完全失去穩定性"。但這篇報告雖然利用一個多世紀的海洋溫度和鹽度數據,但它必須省略在1900年之前和1980年之後計有35年的數據,以達成維持所有八個指標記錄表現一致的目的。[18]於2022年4月在《自然氣候變化》刊載的另一項研究報告使用1900年至2019年(接近120年)的數據,發現於1900年至1980年之間並沒變化,AMOC強度直到1980年才出現單次Sv下降 - 而這項變化仍在自然變異性的範圍內。[5]於2022年3月發表的一篇評論文章,其結論是雖然全球暖化可能會導致AMOC長期減弱,但在分析1980年以來的演變時仍然很難察覺,因為在這段時間框架中會呈現既有減弱與又有增強的時段,且任一變化的幅度均屬於不確定(範圍在5%到25%之間)。此篇評論文章最後呼籲進行更具敏感性和更長期的研究。[72]

Remove ads

從2004年開始,透過研究快速氣候變化對南北翻轉環流和熱流影響的項目 - 快速氣候變化-南北翻轉環流和熱流陣列(RAPID)(繫泊位於大西洋北緯26°的原位監測陣列)才能對AMOC強度進行直接觀測,但僅得到先前AMOC行為的間接證據。[73][69]雖然氣候模型預測AMOC在全球暖化的情況下會減弱,但往往很難與當前的觀測或重建模擬相匹配。特別是在2004年至2014年期間觀測到的下降幅度比耦合氣候模式比對專案(CMIP)中的第五階段 (CMIP5) 預測的下降幅度高出10倍:然而有些科學家將此歸因為是種比預期更大的代際變化,而非氣候迫使的趨勢,認為AMOC只需過幾年即可從中恢復。[74][75]一項於2021年2月發表的研究報告顯示AMOC確實從降幅中恢復,且沒發現在AMOC整體在過去30年來有下降的證據。[71]同樣的,於2020年在同行評審科際整合,數據供開放取用的科學期刊《科學進展》刊載的研究報告說明,雖然北大西洋已發生重大變化,但同期間的AMOC環流與1990年代相比,並沒有顯著變化。[76]

Remove ads

一項於2004年4月對美國衛星數據進行的回顧性分析,顯示北大西洋環流(墨西哥灣暖流的北部漩渦)似乎速度在放緩中,對墨西哥灣暖流將要停止的假設得到強化。[77]

2005年5月,英國劍橋大學教授彼得·華德翰 在《泰晤士報》上報導一艘潛艇進入北極冰蓋下進行調查的結果 - 測量巨型寒冷稠密海水的垂直水柱,通常這些水柱會沉入海床,而被較高溫度的海水取代,此為形成北大西洋暖流的動力來源之一。華德翰和其團隊發現水柱實際上已經消失。通常此地區有七到十二隻巨型水柱,但華德翰只發現其中兩隻,而且都極其微弱。[78][79]

於2005年所做的測量,墨西哥灣暖流向北輸送海水的數量與1992年測量的相比,已減少30%。研究報告撰寫者指出測量中發現的不確定性。[80]在媒體討論後,哥本哈根大學地球物理學教授Detlef Quadfasel指出報告撰寫者Bryden等人(Bryden et al.)的估計存在很高的不確定性,但表示根據其他因素和觀測結果確能支持他們的研究結果,並且基於古氣候學記錄顯示,當氣溫在幾十年內下降10°C,與達到某個閾值時海洋環流會突然轉變有關。他的結論是從事進一步的觀察和建模,對於提供可能發生的毀滅性環流崩潰而提出早期預警有重要的作用。[81]自然雜誌科學撰稿者Quirin Schiermeier於2007年發表文章,其結論是引發上述現象的罪魁禍首是自然變異的結果,但強調或有潛在的影響因素。[82][83]

研究人員Vage等人(Vage et al.)於2008年提出報告,利用"Argo計劃浮標取得的數據來記錄深層海水混合"和"各種原位、衛星和重複分析資料"來確定此現象的背景,"2007年-2008年冬季,次極地環流(SPG)對流重返拉布拉多海和伊爾明厄海"可能與觀察到冷水柱行為變化有很大關係。[84]

溫鹽循環減慢或可能停止

溫鹽環流的減緩或停止是種氣候變化對主要海洋環流產生的假設性影響。墨西哥灣暖流是這類環流之一,也是北歐通常較為溫暖的部分原因 - 例如英國愛丁堡與俄羅斯莫斯科緯度相同,但愛丁堡的年平均溫度高於莫斯科的。溫鹽環流影響世界各地的氣候。 當AMOC減緩和可能停止的影響可能包括農業產出損失、生態系統變化以及觸發其他氣候臨界點出現。[10]AMOC減弱產生的其他可能影響包括中緯度地區降水量減少、熱帶地區和歐洲強降水模式改變以及北大西洋路徑上的風暴加強。最後,減弱還會發生北美洲東部海岸海平面的大幅上升。[55]

大西洋翻轉環流並非一種靜態的全球環流,而是溫度和鹽度分佈,以及大氣強迫的敏感函數。 重建古海洋學,顯示AMOC於地質時期中的活力和結構曾發生過顯著的變化,[85][86]在較短的時間尺度上也可觀察到變異現象。[87][74]

重建出北大西洋洋流"停止"或是"亨利事件"(大量北美洲東北部冰蓋崩潰,越過哈得遜海峽而進入北大西洋,引發冰期出現)模式,引發人們對全球氣候變化導致未來會發生環流崩潰的擔憂。環流停止的物理原理有斯托梅爾分岔理論的支持 - 淡水強迫的增加或海面溫度升高會導致翻轉突然減少,未來能將翻轉重新啟動之前必須先大幅將氣候強迫減少。[88]一項在2022年發表的研究報告說明,此洋流循環系統在過去數十年變異發生的累積次數大幅增加,可當作是接近臨界點的預警指標。[89]

AMOC停止將受到兩個正回饋的推動,即淡水和下沈流區域熱含量的累積。 AMOC從北大西洋輸出北極冰蓋融化的淡水,翻轉減少後將讓上層水域淡水增加而抑制表層水流下沉。[90]AMOC在全球暖化的情況下將無法將深海熱量分配,表示AMOC減弱後會導致全球氣溫升高以及進一步強化海洋分層和循環放緩。[29]然而在AMOC減弱時,其向北大西洋輸送的溫水數量會隨之減少(成為對系統的負回饋),而將前述影響減輕。此外,於2022年從事的古海洋學重建,發現約11,700-6,000年前全新世最終消冰作用,產生的大規模淡水強迫(當時海平面上升約50公尺)僅造成有限的影響,表示大多數模型將淡水強迫對AMOC的影響有高估的情況。[21]

導致溫度和鹽度的正回饋和負回饋問題變得更加複雜的是AMOC的風力驅動部分仍未完全受到限制。當大氣強迫作用變成相對較強時,會減少上述溫鹽作用的效果,讓AMOC較少受到全球暖化下溫度和鹽度變化的影響。[91]

除透過古海洋學重建之外,也可利用氣候模型研究環流崩潰的機制和可能性。歷來各種中等複雜度地球系統模型(EMIC)均預測現代AMOC具有多種平衡,其特徵為暖、冷和停止模式。[92]這與更全面的模型形成鮮明對比,後者偏向以單一均衡為特徵的穩定AMOC。但模擬中往北淡水通量產生的結果與觀測結果不一致,人們因而對這種穩定性提出質疑。[74][93]模擬中會採用一種並非實際,由赤道往北極方向流動的淡水模型,因而會延緩環流的流動,讓它看來更為穩定。[13]另一方面,也有人認為經典EMIC中使用的固定淡水強迫過於簡化,有項於2022年進行的研究,把斯托梅爾分岔理論EMIC修改,加入更真實的瞬態淡水通量,而發現這種變化將模型中的臨界行為延遲超過1,000年。研究顯示此模擬與AMOC對融水脈衝 1A(指在最後一次冰河時期結束時,北大西洋地區發生的一次重大冰河融水事件。這次事件發生在大約14,600年前,導致大量的融水進入北大西洋)響應的重建更加一致,會發生臨界行為長期延遲的情況。[22]

总结

视角

南佛羅里達大學海洋科學學院教授Don P. Chambers提到:"AMOC放緩的主要影響預計是北大西洋周圍冬季和夏季氣溫更低,以及北美洲海岸海平面小幅上升。"[94]兩位哥倫比亞大學教授詹姆斯·漢森和佐藤真紀子(Makiko Sato)指出:

AMOC流速放緩會導致降溫約1°C,並可能影響天氣模式,與AMOC停止所導致北大西洋降溫達到幾度有很大不同。後者將對風暴造成巨大影響,且在世紀時間尺度上變為不可逆轉。[95]

於2015年發表的一篇論文說,當AMOC嚴重放緩,由於海洋分層增加和各水層之間養分交換嚴重下降,將導致北大西洋浮游生物數量減少,生物質會減少一半以上。[9]一項於2019年發表的研究報告說觀察到的北大西洋浮游植物生產力下降約10%,或可為此假設提供支持證據。[96]

AMOC的衰退與區域性極端海平面上升有關。[97]於2015年發表的一篇論文模擬AMOC放緩和崩潰情景下的全球海洋變化,發現這將大幅降低北大西洋的海水含氧量,但由於其他海洋的含氧量增加較大,全球海洋平均含氧量將會略有增加。[98]於2018年發表的研究報告說AMOC放緩也與沿海海洋低氧現象增加有關。[99]於2020年發表的研究報告說此與南大西洋鹽度升高有關。[100]

於2016年發表的一篇研究報告提出進一步的證據,證明AMOC放緩對美國東海岸周圍海平面上昇產生甚大的影響。該研究證實早期的研究結果,即當地是海平面上升的熱點地區,與全球平均值相比,上升速度有可能達到3至4倍。研究人員將這種增加歸因於一種稱為深水形成的海洋環流機制 - 深水形成因AMOC放緩而減少,導致海面之下出現更多溫暖的水團。該報告另指出,"我們的研究結果顯示,比全球平均值較高的碳排放率也會導致該地區的[海平面上升]。"[101]於2021年發表的另一篇論文也說AMOC放緩也導致美國東北海岸最終成為北美暖化最快的地區之一。[102][103]

一篇於2020年發表的研究報告,根據代表性濃度路徑8.5情景(描繪排放量持續增加後的情況),評估AMOC於21世紀減弱將產生的影響。AMOC減弱後也將減緩北極海冰數量降低,將北極於夏季無海冰情況出現時間推遲約6年,並防止在2061年至2080年期間拉布拉多海、格陵蘭海、巴倫支海和鄂霍次克海邊緣超過50%的海冰消失。報告並說熱帶輻合帶向南移動,相關的熱帶大西洋上空北部的降雨量增加,而南部的降雨量減少,但警告說,與此8.5濃度路徑相關的降水量的巨大變化將使前述趨勢相形見絀 。研究最後說當AMOC放緩,導致由西往東行進的高速氣流往南位移,將進一步強化冰島低壓和阿留申低壓,而增強風暴、強降水與海岸洪水發生的頻率。[104]

科學界於2021年開發出一個概念網絡模型,透過一組簡化方程式將AMOC、格陵蘭冰蓋、西南極冰蓋和亞馬遜雨林(幾個著名的氣候臨界點)四要素連接。模型運算結果是雖然AMOC的變化本身不太可能引發氣候系統其他要素的臨界行為,但任何其他向臨界過渡的氣候要素會透過AMOC放緩而介導,影響到其他要素,從而可能在跨越多個世紀的時間尺度下引發級聯式臨界作用。因此AMOC放緩將會把全球暖化後的閥值降低,超過此一閾值,這四個要素(包括AMOC本身)的其中之一可能會發生臨界行為,而非之前研究所得,由這些要素個別的閾值來引發。[105]

於2021年一篇在氣候臨界點對經濟影響的評估提出,雖然總體上臨界點可能會導致碳的社會成本增加約25%,而其中有10%的可能性讓臨界點把前述社會成本增加一倍以上,相反的,AMOC放緩後,因為它可抵消歐洲暖化的影響,而可能會導致全球碳的社會成本降低約1.4%。[106]這項研究報告以及對研究更廣泛的發現於次年受到包括澳大利亞經濟學家斯蒂夫·科恩和英國氣候變化學者蒂莫西·倫頓在內的一組科學家的嚴厲批評,他們認為報告的數字被嚴重低估。[107]報告撰寫者回應這種批評,指出他們的論文應該被視為臨界點經濟評估的起點,而非最終結論,因為他們的統合分析中包含的大多數文獻缺乏估計非市場性的氣候的損害,其數量可能被低估。[108]

AMOC是一個雙穩態系統("進行(on)"或是"停止(off)"),其會突然崩潰的可能性長期以來一直是科學討論的話題。[109][110]2004年,英國《衛報》公佈美國五角大廈國防顧問安德魯·馬歇爾委託撰寫的一份報告的調查結果,提起由於AMOC突然停止,歐洲年平均氣溫將在2010年至2020年間下降6°F。[111]

一般而言,全球暖化引起的溫鹽環流停止會引發北大西洋、歐洲和北美變冷。[112][113]這尤其會影響不列顛群島、法國和北歐五國等原本受惠於北大西洋暖流的地區。[114][115]除區域變冷之外,主要後果還可能包括大型洪水和風暴的增加、浮游生物種群的崩潰、熱帶地區或阿拉斯加州和南極洲的變暖或是降雨量變化、由於相關的黑潮、盧文海流和東澳洋流(這些與墨西哥灣暖流相似,均與溫鹽環流連結)的停止而導致的聖嬰現象事件更加頻繁和強烈,或是海洋缺氧事件(這可能是過去導致生物集群滅絕事件的原因)。[82]

一篇於2002年發表的研究報告說AMOC停止可能會引發如末次冰期期間發生的突然大規模溫度變化:一系列丹斯高-厄施格周期事件(快速的氣候波動),可能歸因於高緯度的淡水強迫將溫鹽環流的循環中斷。 於2002年的模型運作,溫鹽環流被迫中斷後確實顯示出冷卻效果 – 局部溫度降低達到8°C (14°F)。[116]於2017年所做的一項審查研究,結論是有強有力的證據顯示在新仙女木期事件和許多亨利事件等突發氣候事件期間,AMOC的強度和結構發生變化。[117]

由詹姆斯·漢森於2015年領導的一項研究發現AMOC的停止或是大幅放緩,除可能導致埃米亞間冰期末期極端事件外,還會導致惡劣天氣普遍增加。冰融化帶來的額外海面冷卻,增加海面和較低對流層溫度梯度,並導致模擬中整個中緯度對流層中緯度渦流能量大幅增加。這反過來又導致更強的溫度梯度產生的斜壓性增加,而為更惡劣的天氣事件提供能量。這包括俗稱"超級風暴"的冬季和近冬季氣旋風暴,它們會產生接近颶風強度的大風,且通常會造成大量降雪。這些結果表示AMOC停止會導致北大西洋的強烈降溫,可能會讓東北風的季節性平均風速增加多達10-20%(相對於工業化前)。由於風能耗散與風速的立方成正比,表示風暴功率耗散會增加約1.4-2倍。然而,模擬的變化是指大型網格上平均的季節性平均風力,而非指單一風暴。.[12]

一篇於2017年發表的研究報告,評估AMOC停止對聖嬰-南方振盪現象 (ENSO) 的影響,由於不同的大氣過程相互抵消,並沒有發現對整體產生影響。[118]於2021年,一項使用群體地球系統模型的研究顯示AMOC減緩可能會增強聖嬰-南方振盪現象的強度,而加劇極端氣候,特別是如果太平洋因AMOC減緩而出現另一經向翻轉環流的情況時。[119]相較之下,於2022年發表的一篇研究報告顯示AMOC崩潰,可能會增強太平洋信風和沃克環流的速度,同時削弱印度洋和南大西洋上的副熱帶高壓。[120]同一團隊的下一項研究顯示大氣模式改變的結果是ENSO變化減少約30%,極端聖嬰事件的頻率減少約95%。聖嬰事件在中部太平洋,而非東太平洋更加頻繁發生,與今日不同。[121]而基本上將導致反聖嬰現像在全球佔據主導地位,可能導致澳大利亞東部發生更為頻繁的極端降雨,以及美國西南部有更為嚴重的乾旱和叢林野火季節。[122]

一篇於2020年發表的研究報告,評估AMOC崩潰對英國農業和糧食生產的影響。[123]估計將扭轉全球暖化對英國的影響,導致平均氣溫下降3.4°C。此外,生長季降雨量將減少<123毫米左右,適合耕種的土地面積從32%減少到7%。全國農業的淨值每年將減少約3.46億英鎊,即降低10%以上。[11]

於2021年發表的一篇研究報告,使用簡化的建模方法來評估AMOC停止後對亞馬遜雨林的影響,以及在某些氣候變化情景下假設的森林乾枯和過渡而形成草原狀態。報告說由於AMOC停止,導致熱帶輻合帶轉移,將增加亞馬遜南部的降雨量,而能對抗森林乾枯,至少可能將雨林南部地區穩定。[124]

預測

圍繞AMOC未來強度的研究,按時間順序顯示如下列。它主要基於大氣環流模式作預測。像政府間氣候變化專門委員會([IPCC)報告這樣的大型評論也將當前的觀測和歷史重建列入參考,使得他們能夠把更廣泛的可能性列入考慮,並將可能性分配給模型未明確涵蓋的事件。

IPCC第三次評估報告(2001年左右)預測(高置信度),溫鹽環流通常會減弱而非停止,且變暖效應將超過降溫效應,甚至在歐洲也是如此。[125]

當IPCC第五次評估報告於2014年發佈時,發生AMOC快速過渡被認為不太可能(unlikely)發生,評估給此預測高置信度。[126]但評估存在一些局限性,例如耦合氣候模式比對專案(CMIP)模型對AMOC穩定性存在的偏差,[16]以及對格陵蘭冰蓋融水入侵對環流影響的分析並不充分。

一篇在2016年發表的研究報告,目的在透過將格陵蘭冰蓋融化的估計添加到八個最先進的氣候模型的預測中來彌補這一缺陷。研究結果是到2090年-2100年,在"中間"代表性濃度路徑4.5情景下,AMOC將減弱約18%(潛在減弱範圍在3%至34%之間),而在代表性濃度路徑8.5情景(排放量持續增加的情景)下,AMOC將減弱37%(潛在減弱範圍在15%至65%之間)。當這兩種情景延續到2100年之後,AMOC在RCP4.5情景下穩定,但在RCP8.5情景下會持續下降,到2290年至2300年期間會平均下降74%,發生徹底崩潰的可能性為44%。[14]

另一篇於2017年發表的研究報告,對群體氣候系統模型作偏差校正,並模擬一種理想化情景,即二氧化碳濃度從1990年的水平突然增加一倍,然後保持穩定:根據研究人員的說法,這種濃度將導致大約與RCP4.5情景和RCP6.0情景之間的變暖程度。 在標準模型中的AMOC保持穩定,但在偏差校正模型中模擬中,會在300年後崩潰。[13]於2020年發表的一篇研究報告,在群體地球系統模型中對2005年至2250年之間的RCP4.5情景和RCP8.5情景進行模擬,該模型與先進的海洋物理模組結合,可更真實表達南極冰蓋融水。與對照模擬相比,修改後的RCP4.5情景中的淡水輸入量高出4到8倍(從0.1增加到0.4–0.8Sv),而在修改後的RCP8.5情景中淡水輸入量高出5到10倍(從0.2增加到平均1Sv,由於羅斯冰架發生崩塌,在2125年左右的淡水輸入峰值超過2Sv)。在兩個RCP4.5情景模擬中,AMOC從目前的24Sv強度下降到2100年的19Sv:在2200年後,AMOC在控制模擬中開始恢復,但在修改的模擬中保持在19Sv。在兩種RCP8.5情景模擬中,AMOC幾乎崩潰,因為它在控制模擬中於2100年後會下降到8Sv,並維持該水平直到模擬期結束:在修改的模擬中,會比在控制模擬中多花35年才會達到8Sv的程度。[127]

於2020年發表的另一篇研究提出到2100年氣溫穩定在1.5度、2度(《巴黎協定》的兩個目標,均遠低於RCP4.5情景的升溫水準)或3度(略高於於RCP4.5情景到2100年的升溫)對AMOC的影響。在所有這三種情況下,AMOC在溫度停止上升後還會繼續再減緩5到10年,但並沒接近崩潰的程度,並在大約150年後恢復其強度。[15]

於2021年發佈的IPCC第六次評估報告,再次評估AMOC非常可能(very likely)在21世紀內衰退,如果氣候變暖逆轉,AMOC的變化將在幾個世紀內恢復(高置信度)。[7]:19第六次評估報告 對AMOC在本世紀末之前避免崩潰僅表示具中等置信度,而在第五次評估報告中則表示具高置信度。這種置信度下降的原因可能是受到幾項統合研究的影響,這些研究關注到大氣環流模式中的環流穩定性偏差,[128][129]以及簡化的海洋模型(相對於更大規模的模型)研究,顯示AMOC可能更易受到突然變化的影響。[17]

於2022年,有項研究使用三個氣候模型進行氣膠和化學模型比對計畫,建模進行實驗,結果發現僅非常積極對懸浮微粒和對流層臭氧耗損進行緩解行動,會讓AMOC在本世紀末減弱10%,原因是平流層中導致氣候變冷的含硫氣膠減少。研究人員建議將緩解空氣污染與減少甲烷排放的行動結合,以避免這種結果,因為甲烷(一種強效溫室氣體)和硫酸鹽氣膠(一種冷卻劑)在大氣中的壽命相似,同時將兩者減少會將它們的影響抵銷。[130]

一項於2022年對所有潛在氣候臨界點的廣泛評估,找出16個可能的氣候臨界點,其中包括AMOC的崩潰。評估顯示崩潰很可能是由全球升溫達到4°C而引發,但有足夠的不確定性顯示升溫水平低至1.4°C或高至8°C也可能引發崩潰。同樣的,評估估計一旦AMOC受引發而崩潰,很可能會持續50年以上,但整個時間範圍在15到300年之間。報告的最後結論是這次崩潰將導致全球氣溫降低約0.5°C,而歐洲地區氣溫將下降4至10°C。[131][132]該評估還將北大西洋暖流的崩潰視為一個潛在的單獨臨界點,這臨界點可能發生在升溫1.1°C至3.8°C之間(但此模擬僅由一小部分氣候模型進行)。最有可能的數字是1.8°C,一旦觸發,崩潰從開始到結束很可能需要10年的時間,範圍在5到50年之間。估計這種對流的消失將讓全球氣溫降低0.5°C,而歐洲的平均氣溫則降低約3°C。對不同區域降水也有重大影響。

哥本哈根大學兩位研究人員於2023年7月發表的一篇論文提出AMOC崩潰最有可能發生在2057年左右,範圍介於2025年至2095年之間(95%置信度)。[19]然而論文結果係依賴複雜性較低的模型產生,研究結果引起科學界其他成員的極大爭議。雖然一些人將這項研究描述為"令人擔憂",並且對現有文獻提供"寶貴貢獻",也同時警告其結果可能適用於放緩,或甚至是完全崩潰,但另有人質疑作為基礎的代理資料的準確性和於該論文的相關性,一位科學家表示該這種預測是"金玉其外,敗絮其中(feet of clay)"。[20]

社會與文化

電影《明天過後》和名為《冰(Ice)》的英國電視劇集都以誇張的場景來探討與AMOC停止的相關後果。

電影《不願面對的真相》提起AMOC可能會停止,以及當北極冰蓋融化而導致進入北大西洋的淡水流量增加,對歐洲氣溫的影響。

美國科幻小說作者金·史丹利·羅賓遜的作品《降溫五十度》是他的《首都科學》系列中的第二部作品,描述溫鹽環流的停止,以及人類通過向海洋中添加大量鹽來盡力恢復環流的故事。

在軍事科幻小說家伊恩道格拉斯的《星際醫護兵(Star Corpsman)》 系列小說中,AMOC的停止引發早期盛冰期,到22世紀中葉,加拿大大部分地區和北歐均因此遭到冰雪覆蓋。

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads