热门问题

时间线

聊天

视角

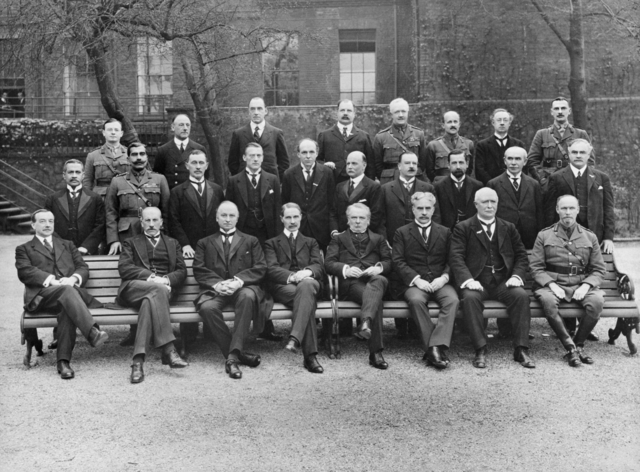

奧斯丁·張伯倫

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

奧斯丁·張伯倫爵士,KG(Sir Austen Chamberlain,1863年10月16日—1937年3月17日),英國政治家,他曾獲得嘉德勳章,並因推動羅加諾公約而於1926年獲得1925年度的諾貝爾和平獎。曾擔任郵政總局局長、財政大臣、印度事務大臣、掌璽大臣、外交大臣和第一海軍大臣等職。

他自幼被培養為父親約瑟夫·張伯倫的政治繼承人,並且在外貌上也與父親十分相似。1892年,他在一次補選中以自由統一黨黨員的身份當選為國會議員。1895年至1905年間,他在聯合政府中任職;。1903年父親辭職以推動關稅改革後,他繼續留任內閣,出任財政大臣。1906年父親因中風而喪失行動能力後,奧斯丁·張伯倫成為下議院中關稅改革運動的主要領袖。1911年底,他和華特·朗原本都打算競選保守黨領袖,但兩人最終都退選以支持博納·勞,從而避免黨內分裂。

1915年5月,張伯倫在H·H·阿斯奎斯的戰時聯合政府中重返政壇,出任印度事務大臣,但因庫特之圍的慘敗而引咎辭職。隨後,他又在大衛·勞合·喬治的聯合政府中復出,再次擔任財政大臣。1921年至1922年間,他擔任保守黨在下議院的領袖,但在卡爾頓俱樂部會議投票決定結束與勞合·喬治的聯合政府後辭職。

與許多支持聯合政府的政治人物一樣,他在1922至1924年的保守黨政府中未再任職。此時的他已被視為黨內的元老政治家,並在史丹利·鮑德溫政府中出任外交大臣。他主持談判了緩解戰後法德關係的「洛迦諾公約」,並因此獲得諾貝爾和平獎。張伯倫最後一次任職是在1931年,出任海軍大臣。在1930年代,他是少數支持溫斯頓·邱吉爾主張對納粹德國威脅進行武力應對的議員之一,並一直活躍於下議院,直到1937年去世。

Remove ads

早年生活

奧斯丁·張伯倫出生於伯明罕,是約瑟夫·張伯倫的長子。當時,約瑟夫還是一位實業家與政治激進派,後來成為伯明罕市長,並在19世紀末的自由黨與統一黨政治中占據主導地位。他的母親哈麗特·肯里克為他生下一個姐姐比阿特麗絲·張伯倫,後來成為一名教育家。哈麗特在生下奧斯丁時難產去世,這讓約瑟夫深受打擊,幾乎25年間都與奧斯丁保持著情感上的距離。1868年,約瑟夫與哈麗特的表妹弗洛倫斯再婚,並育有多名子女,其中長子內維爾後來在奧斯丁去世的那一年成為英國首相。[1]由於奧斯丁長期受到姐姐的強勢影響,他被送往拉格比公學就讀,以「讓他脫離她的控制」。之後,他進入劍橋大學三一學院深造。在大學期間,他結識了F·S·奧立佛,也是奧斯丁在政治上的啟蒙者之一。奧斯丁於1884年首次在劍橋大學政治學會發表政治演講,並擔任劍橋大學辯論社的副社長。[1]

從他年少時起,父親就打算讓他走上政治道路。為此,奧斯丁在大學畢業後被送往法國留學,就讀於巴黎政治學院。在巴黎的九個月里,他感受到第三共和國時期巴黎的繁榮與光彩,並結識了喬治·克里蒙梭和亞歷山大·里博。

從巴黎歸來後,奧斯丁又被派往柏林,學習德國的政治文化。在寫給比阿特麗斯和內維爾的家信中,他明顯流露出對法國及其生活方式的偏愛,但他仍努力學習德語,並吸取政治經驗。他還曾與奧托·馮·俾斯麥見面並共進晚餐,他也承認這次經歷深深的影響了他。

在柏林大學求學期間,奧斯丁逐漸對德國國內不斷增長的民族主義產生懷疑。這種警覺源於他在聽海因里希·馮·特賴奇克講課時的體驗——他在特賴奇克身上看到了「德國性格的另一面——狹隘、自負、偏執的普魯士沙文主義」。奧斯丁後來稱,在第一次世界大戰和20世紀30年代的危機中,時常回想並思考這一印象所揭示的深層意義。[1]

Remove ads

早期生涯

1888年,奧斯丁·張伯倫回到英國,主要是因為有機會獲得一個議會選區席次。1892年,他以其父親創立的自由統一黨成員身份首次當選國會議員,代表伍斯特郡東區。由於其父約瑟夫·張伯倫的政治影響力,奧斯丁在3月30日無對手當選。新一屆議會首次開會時,他由父親和叔叔理查·張伯倫陪同走上議會廳中央,正式宣誓就職。

由於議會解散及同年8月的大選,奧斯丁直到1893年4月才發表了他的首次演講。然而,這次演講一經發表,就贏得了時任首相威廉·尤爾特·格萊斯頓的高度讚賞,他稱這是「所發表過的最佳演講之一」。儘管格賴斯特與奧斯丁之父約瑟夫不和,但此次讚揚仍被是為二人緩和關係的前奏。

在大選結束後,奧斯丁·張伯倫被任命為自由統一黨的初級黨鞭(junior Whip),其主要職責是作為父親在政策事務上的幫手。1895年保守黨與統一黨在大選中以壓倒性優勢獲勝後,奧斯丁被任命為海軍部民政大臣,並任職至1900年。此後,他升任財政部金融事務秘書。1902年7月,索茲伯里勳爵辭去首相職務;次月,新任首相、保守黨人亞瑟·貝爾福(Arthur Balfour)任命奧斯丁為、英國郵政署長,並將此職位提升為內閣成員,同時委任他為樞密院議員。[2]

在其父約瑟夫·張伯倫與貝爾福之間的激烈政治鬥爭後,奧斯丁於1903年被任命為財政大臣。這一任命實際上是兩位統一黨重量級人物之間矛盾的妥協產物——黨內因是否支持約瑟夫的關稅改革而陷入嚴重分裂,一方位支持自由貿易的貝爾福,另一方則支持保護主義與帝國經濟一體化的張伯倫父子。奧斯丁雖堅定支持父親的政策主張,但在父親辭去內閣職務、退居二線後,他在內閣中的政治影響力明顯下降。面對重新崛起的自由黨反對派以及黨內分裂危機,貝爾福最終於1905年12月帶領統一黨退出執政聯盟。隨後的1906年大選中,統一黨慘敗,奧斯丁成為下議院中少數倖存的自由統一黨議員之一。[2]

幾個月後,父親因中風被迫退出政壇,奧斯丁於是成為統一黨內部關稅改革的實際領導者,也因此成為黨未來領袖職位的有力競爭者。

Remove ads

競選黨魁

在1910年1月和12月兩次大選中接連失利後,統一黨陷入混亂,亞瑟·貝爾福於1911年11月被迫辭去黨魁職務。儘管奧斯丁·張伯倫在名義上仍屬自由統一黨派系,他依然是繼任保守黨領袖的主要候選人之一。與他競爭的還有博納·勞、華特·朗以及愛爾蘭統一黨人愛德華·卡森。

在這些人中,只有張伯倫與朗在黨內的地位足以成為現實競爭者。雖然貝爾福原本打算讓張伯倫接任黨魁,但通過對現任議員的初步私下統計後發現,朗略占上風,可能以微弱優勢勝出。

經過短暫的黨內競選期後,張伯倫為了維護仍分裂的黨內團結,決定退出競爭。他成功說服朗與自己一同退選,轉而支持勞作為候選人。最終,博納·勞在一致投票中當選黨魁。

張伯倫的這一舉動雖然讓他失去了成為黨魁、甚至可能成為首相的機會,但在當時黨內局勢極度不穩的背景下,他的讓步為維護保守黨與自由統一黨聯盟的團結起到了至關重要的作用。

Remove ads

一戰與愛爾蘭問題

在第一次世界大戰爆發前的最後幾年,張伯倫最關心的一個問題便是愛爾蘭的地方自治。這個促使他父親在1880年代離開自由黨的問題現在變成了可能讓英國爆發內戰,H·H·阿斯奎斯致力於通過愛爾蘭自治法案,張伯倫堅決反對解散與愛爾蘭的聯盟。1914年7月2日,約瑟夫·張伯倫去世,幾天之前,塞拉耶佛事件爆發。

一戰爆發後,在保守黨反對派的壓力下,英國最終於1915年組建了戰時聯合政府。張伯倫被任命為印度事務大臣。與亞瑟·貝爾福和喬治·寇松等其他政界人物一樣,張伯倫支持對美索不達米亞的入侵行動,認為此舉有助於提升英國在該地區的聲望,從而防止德國煽動穆斯林起義的可能。[3]

1916年底,當大衛·勞合·喬治接替阿斯奎斯出任首相後,張伯倫繼續留任印度事務大臣。然而,1915年英屬印度軍隊主導的美索不達米亞遠征以慘敗告終,尤其是在庫特之圍中英軍全軍覆沒。隨後的官方調查報告將責任歸咎於印度事務部的管理失誤。作為印度事務大臣,張伯倫於1917年7月辭職,以示負責。不過,他因此舉被廣泛讚揚為有原則、有擔當的政治家。[4]同年11月12日,勞合·喬治在巴黎發表演講時提到:「當我看到那觸目驚心的傷亡名單時,我真希望我們不必贏得那麼多『勝利』。」這番話引發輿論風波,張伯倫一度考慮撤回對政府的支持。但勞合·喬治通過辯稱新成立的最高戰爭委員會的目的僅是「協調」盟國政策,而非取代英國將領的指揮權,從而平息了保守黨內的不滿,成功維持了執政聯盟的穩定。1918年4月,張伯倫重返政府,進入戰爭內閣,擔任無任所大臣,接替出任陸軍大臣的阿佛烈·米爾納。[3]

在1918年大選中,勞合·喬治領導的聯合政府取得勝利。1919年1月,張伯倫再次被任命為財政大臣,面臨著恢復英國在四年戰爭消耗後的財政秩序這一艱巨任務。

Remove ads

領導

由於健康原因,博納·勞於1921年春辭去勞合·喬治聯合政府中保守黨派系的領導職務。憑藉資歷以及喬治·寇松不受歡迎的局面,奧斯丁·張伯倫繼任下議院黨領袖,同時接任樞密院大臣。財政大臣職位由羅伯特·霍恩爵士接替。經過十年的等待,奧斯丁似乎終於再次獲得了成為首相的機會。然而,勞合·喬治聯合政府因一系列醜聞以及愛爾蘭獨立戰爭的失敗而開始動搖,人們普遍認為該政府難以支撐到下一次大選。此前,張伯倫對勞合·喬治並無好感,但與這位他密切共事的機會,讓他對這位名義上的上級有了新的認識——此時,保守黨已是聯合政府中最大的黨派。

這一政治立場的變化對張伯倫來說不是好事。到1921年底,保守黨後座議員對聯合政府的不滿日益增長,要求恢復保守黨單獨執政。上議院的保守黨議員也開始公開反對聯合政府,置張伯倫呼籲支持於不顧。在全國範圍內,保守黨候選人在補選中開始反對聯合政府,不滿情緒也蔓延至下議院。1922年秋,張伯倫面臨由史丹利·鮑德溫領導的後座議員「叛亂,意在將勞合·喬治趕下台。當他於1922年10月19日召開卡爾頓俱樂部會議,會議通過決議,決定在即將到來的大選中以獨立黨身份參選。張伯倫為了阻止黨內分裂而選擇辭去黨魁職務。他的繼任者是博納·勞。勞隨後組建新政府,但張伯倫未獲任命,且即便有職位提供,他也似乎不會接受。

奧斯丁與其弟內維爾·張伯倫、伊恩·鄧肯·史密斯和里茲·特拉斯是僅有的四位未能帶領保守黨參加大選的黨魁。在威廉·海格之前,奧斯丁·張伯倫是保守黨歷史上唯一一位未曾成為首相的黨魁。

Remove ads

外交大臣

1923年5月,博納·勞第二次辭去保守黨黨魁職務,奧斯丁·張伯倫再次被忽視,黨魁位置由史丹利·鮑德溫接任。鮑德溫曾向張伯倫提供樞密院大臣一職,但張伯倫堅持要求將其他聯合政府時期的前任部長一併納入內閣,鮑德溫拒絕了這一條件。然而,1924年10月大選獲勝後,鮑德溫組建第二屆內閣,張伯倫重返政府,出任外交大臣,任期從1924年至1929年。在這一職位上,由於鮑德溫性格寬鬆,張伯倫幾乎獲得完全的自主權。

正是在擔任外交大臣期間,張伯倫在歷史上的地位得以確立。在國際關係極為複雜的時期,他不僅要應對法國出兵占領魯爾工業區導致英法協約出現裂痕的局面,還需處理1924年和平解決國際爭端議定書削弱英國在對國際聯盟經濟制裁問題上的主權而引發的爭議。、

奧斯丁·張伯倫最重要的功績是他在1925年洛迦諾公約談判中的關鍵作用。為了維護戰後西歐的現狀,張伯倫對德國外交部長古斯塔夫·施特雷澤曼尋求英國保障德國西部邊界的提議表示積極回應。除了推動法德和解外,張伯倫的主要動機還在於為德國獲得東歐的領土以創造和平的環境。

張伯倫的判斷是,如果法德關係改善,法國將逐步放棄「意識形態防護帶」。一旦法國為改善與德國關係而放棄東歐盟國,波蘭和捷克斯洛伐克將失去大國盟友的保護,不得不調整以滿足德國的要求。張伯倫認為,這些國家將和平地交出德國要求的領土,如蘇台德地區、波蘭走廊以及但澤自由市。在洛迦諾條公約中推動德國在東歐的領土擴張,是張伯倫的重要動機之一。

1925年10月,張伯倫與法國總理阿里斯蒂德·白里安及施特雷澤曼在洛迦諾會晤,並與比利時和義大利代表共同簽署協議,承諾通過仲裁而非戰爭解決國家間的所有分歧。為此,張伯倫不僅獲得諾貝爾和平獎,還被授予嘉德勳章。他是自伊莉莎白時代以來,首位未被封為貴族的普通嘉德騎士,也是第871位嘉德騎士。此外,張伯倫還促成英國加入非戰公約,該條約理論上禁止以戰爭作為國家政策工具。他還評價義大利獨裁者貝尼托·墨索里尼是「一個可以合作的人」。

儘管張伯倫在一戰戰後的處理上表現亮眼,但對遠東和埃及事務處理不甚理想,奧斯丁·張伯倫擔任外交大臣的任期隨著鮑德溫政府在1929年大選中的敗北而結束,他由此退出政壇。

1931年,張伯倫短暫重返政府,在拉姆齊·麥克唐納領導的首屆國家政府中出任海軍大臣。然而,由於對因佛戈登水兵起義Invergordon Mutiny)而採取鎮壓,他在同年晚些時候再次退休。當時,許多軍官認為,因弗戈登水兵起義直接源於張伯倫領導下的海軍部政策,他同意對水手工資進行削減,以配合政府的財政緊縮需求。首席海軍大臣弗雷德里克·菲爾德在事件發生時身體欠佳,而張伯倫在未聽取首席海軍大臣建議的情況下推進了相關決定。

晚年

在接下來的六年裡,作為資深後座議員,奧斯丁·張伯倫在國內事務上大力支持國家政府,但對其外交政策持批評態度。1935年,政府因霍爾-賴伐爾協定引發議會反對派叛亂,他反對對政府的不信任投票,被廣泛認為在挽救政府免於在下議院被擊敗中起到了關鍵作用。

同年,張伯倫曾短暫被考慮再次出任外交大臣,但隨著阿比西尼亞危機的結束,他因年事已高而被排除在外。相應地,政府徵詢了他的意見,評估他以前的私人秘書、現當時的國際聯盟事務部長安東尼·艾登是否適合擔任外交大臣一職。

儘管他再也沒有在政府任職,但他一直健康地活到1937年3月,在他同父異母的弟弟內維爾成為首相的成員前十周去世。張伯倫於1937年3月16日在倫敦埃格頓台24號的家中去世,享年73歲。他被安葬在倫敦的東芬奇利公墓。

延伸閱讀

- Blake, Robert. The Unknown Prime Minister: The Life and Times of Andrew Bonar Law, 1858–1923. London: Eyre and Spottiswoode. 1955.

- Dutton, David. Austen Chamberlain: Gentleman in Politics. Bolton: R.Anderson. 1985.

- Dutton, D. J. Chamberlain, Sir (Joseph) Austen (1863–1937)

. 《牛津國家人物傳記大辭典》 online edn. 牛津大學出版社. Jan 2011 [2004]. doi:10.1093/ref:odnb/32351. 需要訂閱或英國公共圖書館會員資格

. 《牛津國家人物傳記大辭典》 online edn. 牛津大學出版社. Jan 2011 [2004]. doi:10.1093/ref:odnb/32351. 需要訂閱或英國公共圖書館會員資格 - Dutton, D. J. Matthew, Colin , 編. Dictionary of National Biography 10. Oxford: Oxford University Press. 2004 [2020-10-02]. ISBN 978-0198614111. (原始內容存檔於2020-09-11). (print edition, pages 906-914)

- Grayson, Richard. Austen Chamberlain and the Commitment to Europe: British Foreign Policy, 1924–1929. London: Frank Cass. 1997.

- Johnson, Gaynor. Sir Austen Chamberlain, the Marquess of Crewe and Anglo-French Relations, 1924–1928 (PDF). Contemporary British History. March 2011, 25 (25#1): 49 –64 [2020-10-02]. doi:10.1080/13619462.2011.546100. (原始內容存檔 (PDF)於2018-07-21). - argues that Crewe gave Chamberlain key ideas about French security and disarmament policy, the implementation of the Geneva Protocol, the Treaty of Locarno, and the Kellogg-Briand Pact.

- Johnson, Gaynor. Austen Chamberlain and Britain's Relations with France, 1924–1929 (PDF). Diplomacy & Statecraft. 2006, 17 (17#4): 753–769 [2020-10-02]. doi:10.1080/09592290600943304. (原始內容存檔 (PDF)於2020-10-21).

- Locker-Lampson, Oliver Stillingfleet. Chamberlain, Joseph Austen. Chisholm, Hugh (編). Encyclopædia Britannica 第12版. London & New York: The Encyclopædia Britannica Company. 1922.

- Sir Charles Petrie. The Chamberlain Tradition. London: Lovat Dickson Limited. 1938.

- Petrie, Sir Charles. The Life and Letters of the Right Hon. Sir Austen Chamberlain. London: Cassell & Co. 1939.

- Self, Robert C. ed. The Austen Chamberlain Diary Letters: The Correspondence of Sir Austen Chamberlain with his Sisters Hilda and Ida, 1916–1937. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.

- Alexander, M.S.; Philpott, W.J. The Entente Cordiale and the Next War: Anglo-French Views on Future Military Cooperation, 1928 –1939. Intelligence and National Security. 1998, 13 (1): 53–84. doi:10.1080/02684529808432463.

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads