热门问题

时间线

聊天

视角

寧海縣

浙江省寧波市的下轄縣 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

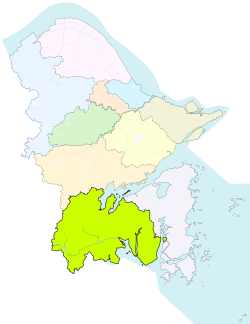

寧海縣是浙江省寧波市管轄的一個縣,位於浙江省東部沿海,象山港和三門灣之間,天台山和四明山交匯之處。北鄰奉化區,東接象山縣,南交台州市三門縣,西靠紹興市新昌縣、台州市天台縣。2023年末,土地總面積1,861.20平方公里,其中陸域面積為1,731.82平方公里,占93.4%;海塗面積為129.38平方公里,占6.95%。陸域面積中,水域[註 4]面積為155.98平方公里,水域率為9.01%[2][3]。縣人民政府駐躍龍街道縣前街18號。

通常認為,寧海縣建縣於西晉太康元年(280年),至清末歷屬臨海郡、海州(台州)、台州路、台州府。民國初屬會稽道,其後歸屬屢次變動,徘徊於寧波專區和台州專區之間,直至1958年末寧海和象山合併期間劃歸寧波專區,後隸屬於寧波市至今。建縣1700餘年來,出現了方孝孺、王錫桐、柔石、潘天壽等名人。

工業是全縣經濟的主體,有模具、文具、汽車零部件、燈具、五金機械、電子電器等特色優勢產業,以及金融服務、軟體和信息服務、現代物流、生產中介服務等四大生產性服務業。擁有國華發電、得力集團、東方日升等寧波市百強企業。另外,旅遊業也是全縣產業的重要組成部分。寧海縣是《徐霞客遊記》開篇地,並以此舉辦了多屆徐霞客開游節,且成功推動5月19日(徐霞出遊之日)成為中國旅遊日。境內前童古鎮、伍山石窟、寧海森林溫泉等4A級旅遊景區,其中前童古鎮還被評為國家級歷史文化名鎮。

Remove ads

縣名

通常認為,寧海建縣於西晉太康元年(280年),關於縣名的由來,相傳有將軍率兵沿海南下,一路上波濤洶湧,至三門灣一帶卻風平浪靜,遂名此地曰寧海。[註 5]明萬曆《郡縣釋名·浙江編》:「邑以瀕海,名寧海者猶寧波之謂。」《重修浙江通志稿》則指名稱取「海疆安寧之意」。[4]

除了正式的縣名,寧海別名眾多。南宋縣令李知微《縣學新泉記》:「寧川,海邦也。」縣人王藝《後梁宣帝祠碑》:「余宦遊寧川,寧川地廣,山連括蒼,水通閩中,得無名山大川,神靈聖跡者乎?」元朝縣丞黃溍有詩《初到寧海》云:「桃源名更美,何處有神仙?」清末《寧海縣歌》:「丹邱白嶠古名區,西接天台東尾閭;一帶文明回浦水,千秋靈氣出名儒。」其中的白嶠、丹邱、桃源、寧川、回浦等都是寧海的別名。另外,寧海還有別名

歷史沿革

春秋時期,今寧海縣境為越國地。戰國中後期,越國被楚國擊潰,縣境為楚國地。秦始皇統一六國後,施行郡縣制,縣境北部屬會稽郡鄞縣,南部則屬閩中郡。西漢始元二年(前85),會稽郡下設回浦縣,縣境分屬鄞縣、回浦兩縣。東漢建武初年,回浦縣更名為章安縣。漢朝覆滅後,縣境入孫吳版圖。太元二年(252),析章安縣置臨海縣,縣境分屬鄞縣、臨海兩縣。太平二年(257),分會稽郡置臨海郡,臨海縣屬之,縣境分屬兩郡。[4]

西晉太康元年(280年),西晉滅吳,縣境入西晉版圖。析鄞縣800戶和臨海縣北部200戶,合併設立寧海縣,治所白嶠,屬臨海郡。隋開皇九年(589年),廢除寧海縣,併入臨海縣,相繼屬處州、擴州和永嘉郡。唐武德四年(621年),於臨海縣置海州。復置寧海縣,治所海游(今三門縣海遊街道),屬海州。武德五年(622年),海州改為台州。武德七年(624年),又廢,併入章安縣。武周永昌元年(689年),復置寧海縣,治所廣度里(今躍龍街道),屬台州。神龍二年(706年),縣東大片區域歸屬至新建的象山縣。天寶元年(742年),台州改為臨海郡。乾元元年(759年),臨海郡復為台州。五代時,屬於吳越國。北宋太平興國三年(978年),入宋版圖。元至元十四年(1277年),台州改為台州路。明清兩代,均屬台州府。[4]

民國初,廢除府建制,直屬於浙江省。三年(1914年),以清時寧紹台道政區置會稽道,設道尹行政公署,駐鄞縣。寧海屬之。十六年(1927年),廢除道建制,又直屬於浙江省。二十一年(1932年)10月,浙江省啟用行政督察區(下簡稱為「區」)建制,設專員公署。第七區專署駐鄞縣,寧海屬之。二十三年(1933年),第七區改為第五區。二十四年(1935年),寧海改屬第七區(專署駐臨海)。二十七年(1938年),第五區改為第六區,寧海改屬之。二十九年(1940年)7月,南部海游等17個鄉鎮劃入新建的三門縣。三十二年(1941年)4月20日,日軍攻占寧波,區專署最終遷駐寧海。三十四年(1945年)9月15日,寧波收復,區專署遷回鄞縣。三十六年至三十七年(1947年至1948年),全省陸續簡併為6個區。寧海屬第五區(專署駐臨海)。三十七年(1948年),第五區改為第六區。

中華人民共和國建立後,隸屬於台州專區。1952年10月,改屬寧波專區。1957年9月,又隸屬於台州專區。1958年10月,撤銷寧海縣,併入象山縣,政府駐地先為原寧海縣之瀝洋[註 6],後移至原寧海縣之城關,屬台州專區。1959年1月,台州專區撤銷,象山縣劃至寧波專區。1959年12月,西墊、深甽兩個公社劃入奉化縣。1961年10月,復建寧海縣,象山縣回治原境,皆屬寧波專區。1961年12月,西墊公社、深甽公社回屬寧海縣。1970年,寧波專區改為寧波地區。1983年5月,沙柳公社改屬三門縣。1983年7月,寧波地市合併,實行市管縣體制,寧海縣歸屬寧波市。[4]2021年末,全縣轄4個街道、11個鎮和3個鄉,32個社區居委會和337個行政村。

Remove ads

行政與區劃

1992年5月至6月,開展撤區擴鎮並鄉工作。撤銷長街、力洋、一市、岔路、黃壇、深甽、橋頭胡等7個區公所,將22個鄉併入臨近的11個鎮,6個鄉合併組建了兩個新鎮,4個鄉合併組建了兩個新鄉,還有兩個鄉保持不變。

2001年2月,撤銷梅林鎮和橋頭胡鎮,併入城關鎮。兩年後,2003年10月,旋即撤銷城關鎮,分設躍龍、桃源、梅林、橋頭胡四個街道。2004年8月,撤銷明港鎮,以胡陳港水庫為界,以西併入力洋鎮,以東併入長街鎮。撤銷雙峰鄉,併入黃壇鎮。2024年11月,撤銷茶院鄉,設立茶院鎮。全縣轄4個街道、12個鎮和2個鄉。它們是:躍龍街道、桃源街道、梅林街道、橋頭胡街道;長街鎮、力洋鎮、一市鎮、岔路鎮、前童鎮、桑洲鎮、黃壇鎮、大佳何鎮、強蛟鎮、西店鎮、深甽鎮、茶院鎮;胡陳鄉、越溪鄉。其中西店鎮作為衛星城市試點,被賦予部分縣級經濟社會管理權限。[5][6]

Remove ads

地理環境

寧海建縣時,轄境大致相當於今天的寧海縣以及象山縣、三門縣之大部。此後縣境範圍經歷了兩次大幅度縮小,一是唐神龍二年(706年),東部大片區域劃歸新建的象山縣;二是民國29年(1940年)南部17個鄉鎮劃歸新建的三門縣。1949年1月,新昌縣飛地劃歸寧海。1951年12月,天台縣澄深村劃歸寧海。1957年12月,柴溪、蔣家岙、萬金山三村劃歸象山縣。1959年12月,西墊、深甽兩個公社劃歸奉化縣,至1961年12月劃回。1983年5月,沙柳公社劃歸三門縣。

1997年4月,寧海縣勘界工作啟動,花費兩年時間,勘定了與相鄰4縣(新昌、天台、三門、象山)和1市(奉化)的陸地界線,明確了縣境範圍。寧海縣位於東經121°09′30″至121°49′01″,北緯29°05'36″到29°31'29″之間,縣境四至:

- 最東點:長街鎮隔洋塘村以東大塘港水庫,即東經121°49′01″,北緯29°16′07″,界象山縣。

- 最南點:桑洲鎮慕胡山,即東經121°17′13″,北緯29°05'36″,界三門縣。

- 最西點:黃壇鎮望海尖,即東經121°09'30",北緯29°15'01",界天台縣。

- 最北點:西店鎮龍王堂崗,即東經121°23'24″,北緯29°31'29",界奉化區。

Remove ads

寧海縣地勢總體較高,地形以山地丘陵為主,呈現「七山一水二分田」的格局。平坦地主要分布在縣域北部、中部顏宮河流域、西南白溪沿岸、東南沿海圍墾區。山地可分為低山和丘陵兩類。其中丘陵主要分布力洋中部、茶院、長街西北部、越溪、一市、桑洲北部、岔路西部、躍龍街道城郊、黃壇東部、深甽西北部、西店、梅林西部與東北部、強蛟、橋頭胡東部;低山主要分布在深甽、黃壇中西部、躍龍街道西北部、岔路西南部、桑洲南部、胡陳、大佳何。水域面積79.18平方千米,河流主要有白溪、中堡溪、鳧溪。黃壇鎮西北部蟹背尖,海拔956.5米,為全縣最高峰,同時也是寧海和新昌的界山。

自然資源

據2009年第二次土地調查,寧海縣共有土地183786.18公頃(275.68萬畝)。其中:農用地143871.18公頃(215.81萬畝),占78.28%;建設用地15021.02公頃(22.53萬畝),占8.17%;未利用地24893.98公頃(37.34萬畝),占13.55%。

農用地中,耕地、園地和林地占93.39%,體現了農業生產的重要地位。耕地30754.15公頃(46.13萬畝),按其利用類型可分為水田和旱地兩類。全縣過半的耕地分布在坡度不超過2度的平原地區,還有極少量耕地分布在海拔50—500米的丘陵地區,坡度大於25度的山地和梯田上。園地9892.66公頃,絕大多數為果園和茶園,主要分布在一市鎮、力洋鎮、長街鎮和越溪鄉等東南沿海地區。林地93710.80公頃,是面積最大的土地利用類型,超過了全縣土地總面積的一半,占農用地的65.14%,主要分布在西部和中部山區,以深甽鎮、黃壇鎮為最。

建設用地中,城鎮村和工礦用地、交通運輸用地(除農村道路外)占83.92%,體現出城區集鎮建設、工業和交通運輸業取得了較大的發展。

未利用地中,沿海灘涂占66.70%,分布在各沿海地區,以長街鎮、越溪鄉、西店鎮為最,說明此三地有很大的填海造地空間。

Remove ads

據1984年第二次土壤普查,全縣共有土壤1566.15平方千米,分為6個土類,13個亞類,35個土屬,72個土種。

Remove ads

人口

2021年末,全縣戶籍人口63.1萬人。[8]

2018年末,全縣共有戶籍人口633256人,其中城鎮人口253029人,鄉村人口380227人,城鎮化率40.0%。[9]

經濟

2018年實現地區生產總值603.64億元,財政總收入100.07億元[10]。

交通

旅遊

- 寧海森林溫泉大道[12]

- 長壽村河洪村

- 寧海森林溫泉省級旅遊度假區

- 國家綠道

- 歷史文化名村龍宮村

名人

注釋

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads