热门问题

时间线

聊天

视角

尼卡暴動

公元532年在东罗马帝国首都君士坦丁堡发生的市民暴动 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

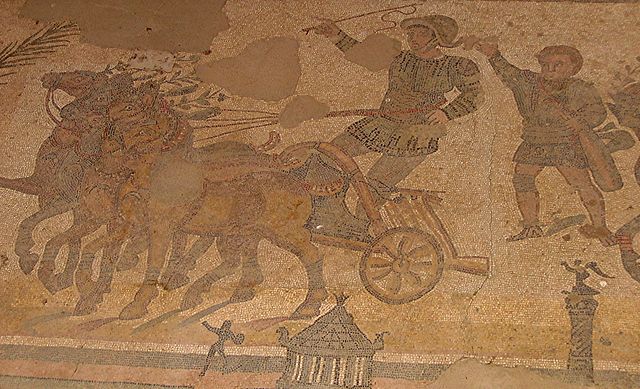

尼卡暴動(希臘語:Στάσις τοῦ Νίκα,羅馬化:Stásis toû Níka)又稱尼卡起義或尼卡叛亂,是532年在東羅馬帝國首都君士坦丁堡爆發為期一週針對東羅馬皇帝查士丁尼一世的市民暴動。因暴動中市民高呼「尼卡」(希臘語「勝利」之意)的口號而得名。這場暴動通常被認為是君士坦丁堡史上最暴力的暴動,城中近一半的建築被燒毀或摧毀,數萬人因被帝國軍隊鎮壓而死亡。

Remove ads

暴動的背景

羅馬帝國擁有發達的社團,被稱為「競技黨」[2],這些社團支持特定體育賽事(尤其是在戰車比賽中)參賽者所屬的不同派系(或黨派、隊伍)。戰車比賽中最初有四個主要派系,以比賽制服的顏色區分;他們的支持者也穿著相應的顏色。這四個派系分別是藍黨(Veneti)、綠黨(Prasini)、紅黨(Russati)和白黨(Albati)。[3]儘管到了6世紀,唯一有影響力的隊伍只有藍黨和綠黨。皇帝查士丁尼一世是藍黨的支持者,但在他統治初期,他對藍黨的支持有所減弱,為了限制各派系的權力,他採取了更中立的立場。[4]當皇帝更平等地對待各派時,他們更傾向於團結,這或許並非巧合。[4]此外,查士丁尼先前對藍黨的熱烈支持,讓他顯得有偏見,並導致他在532年之前對首都的控制逐漸減弱。[5]

各黨成為各種社會和政治議題的焦點,而民眾缺乏其他管道發洩情緒。[6]他們兼具街頭幫派和對皇位覬覦者的態度。他們經常試圖透過在比賽之間高喊政治訴求來影響帝國的政策。另一方面,皇帝可以向各派系響應他們的要求,並使其政治行動合法化,以獲得他們的支持,這加強了皇帝與人民之間的聯繫。[7]

531年,藍黨和綠黨的一些成員被首都城市長官(市長)尤達蒙逮捕,罪名是與戰車比賽後騷亂中多人死亡有關。[8]君士坦丁堡競技場戰車比賽中偶爾會發生一些相對有限的騷亂,類似於現代足球比賽後偶爾爆發的足球流氓瘋狂球迷行為,但其破壞性更大,例如縱火和謀殺。兇手將被處決,大多數人也確實被處死了。[9]然而,532年1月10日,由於絞刑架斷裂,其中兩名成員(一名藍黨成員和一名綠黨成員)倖免於難。聽到這一消息後,聖科農修道院的出家人們將這兩名成員帶到了聖勞倫斯教堂,在那裡他們受到了市長部隊的監管。[10]

查士丁尼非常緊張:伊比利亞戰爭結束後,他正與薩珊波斯帝國就帝國東部邊境戰爭和平進行談判,而現在他的城市又面臨潛在的危機。因此,他宣布將於1月13日舉行戰車比賽,並將刑期減為監禁。藍黨和綠黨對此作出回應,要求赦免這兩人。當查士丁尼無視他們的請求時,兩派聯合起來,以「尼卡」(希臘語「勝利」之意)的口號發動暴亂。[11]

Remove ads

起因

查士丁尼及其重要官員卡帕多西亞人約翰和特里波尼亞努斯,由於實施高稅率[12]、後兩位官員被指控腐敗[12]以及約翰據稱嚴厲對待債務人[12][13],面臨著公眾的強烈不滿。查士丁尼和約翰也削減了公務員的開支,並採取措施打擊公務員內部的腐敗。[13]約翰在元老院精英中尤其不受歡迎,他們受到約翰新稅收政策的沉重打擊,該政策針對社會最富有的人,這可能導致元老院在騷亂中發揮影響力。[14][4]查士丁尼也採取措施削弱這兩個派系的影響力。綠黨認為這是一種類似於在公務員體系中實施的改革的壓迫性行動,而藍黨則感到一種背叛。[13]羅馬法被廣泛認為是區分文明羅馬人和「野蠻人」的標誌。[15]這部法典也具有宗教意義,因為羅馬人被認為是「上帝選中的人」,是正義的象徵。[15]因此,皇帝成功實施重大法律改革被視為賦予其統治合法性,而這方面缺乏進展則被解讀為神靈不悅的表現。狄奧多西二世的狄奧多西法典製定耗時九年,查士丁尼只花了十三個月就完成了。[15]

然而,在532年1月尼卡暴動之前,法律改革的步伐已顯著放緩。[15]同時,查士丁尼與波斯帝國進行了一場失敗的戰爭。雖然帝國在530年春天貝利撒留將軍打贏達拉戰役和夏天西塔斯將軍打贏薩塔拉戰役的軍事勝利暫時增強了他的合法性,但531年貝利撒留在卡利尼庫姆戰役的戰敗以及不斷惡化的戰略形勢對皇帝的聲譽產生了不利影響。[15]法律改革從一開始就遭到了貴族的抵制,因為這些改革消除了利用晦澀的法律和法理來逃避不利判決的能力。[15]結果,查士丁尼決定無視各派系對兩名因暴亂而被捕人員的赦免請求,這進一步加劇了人們對皇帝的憤怒和怨恨,導致各派系採取更加暴力的手段,縱火並無差別地襲擊宮廷衛隊。另一個可能加劇暴動的原因是,在上ㅡ任皇帝查士丁一世(查士丁尼的舅父兼養父)統治下,這些派系的勢力長期不受制約,而查士丁尼則透過支持特定派系來加劇他們的對抗。此外,在查士丁尼王朝統治之前的三十年裡(利奧王朝),針對這些派系的活動基本上不受限制,這意味著他們為了共同的目標而合作的可能性要大得多。[4]他們幾乎不受約束的武力,加上他們對皇帝的怨恨,被認為是導致532年尼卡暴動的原因。[16]同樣,這兩個派系以這種方式合作並軍事化(民兵)的情況也十分罕見,而這兩者都加劇了起義的嚴重性。[17]

Remove ads

暴動的經過

总结

视角

這些暴動的時間線並不準確、來源不一,包括當代歷史學家約翰·馬拉拉斯和普羅科匹厄斯[18]的記載。

最初,這些暴動不太可能以廢黜查士丁尼為最終目標,暴動初期是典型的派系破壞和「瘋狂球迷」行為的極端表現,而對逃亡的藍綠黨罪犯的情緒反應加劇了這種極端行為,目的是釋放被捕的暴徒。通常情況下,暴動的性質更為「保守」,目的是追究皇帝的責任,並讓他了解民意。然而在尼卡暴亂中,民眾並沒有被查士丁尼空洞的變革承諾所安撫,很可能是受到了元老院機會主義者干預的推動,目的是將焦點轉移到廢黜查士丁尼身上。[5][14]這些暴動與同時期的其他暴亂有著共同的特徵。然而,這場暴動因其軍事化的程度而引人注目。在這場暴動之前,常見的行為包括投擲石塊,而這在查士丁尼於527年頒布的反暴亂法令中已被禁止。[19]

532年1月13日,一群憤怒的人群來到君士坦丁堡競技場觀看戰車比賽。[10]競技場毗鄰君士坦丁堡大皇宮建築群,因此查士丁尼可以在皇宮裡安全的包廂裡主持比賽。從一開始,人群一見到皇帝就對他破口大罵。到了當天比賽結束,也就是第22場比賽時,比賽派系的口號從「藍隊!」或「綠隊!」變成了統一的「尼卡!」(希臘語「勝利!」或「征服!」之意),人群爆發並開始衝擊皇宮。這場暴亂持續了一周。期間暴徒縱火焚燒了首都君士坦丁堡的大部分建築,包括城中最重要的聖索菲亞大教堂(後來查士丁尼重建了它)。

據信在1月14日,即騷亂的第二天,查士丁尼並沒有就政治讓步進行談判,而是提出舉辦更多戰車和競技比賽,試圖安撫騷亂者。[14]然而,這並沒有阻止暴力事件的發生,群眾無視他暫停敵對行動的請求。[18]過去,前任多位皇帝曾因戰車比賽加劇緊張局勢和派系暴力而取消比賽。[4]

暴動者要求查士丁尼解職東方大區禁衛軍長官(總督)卡帕多西亞人約翰和最高宮廷法務官特里波尼亞努斯。為了緩和局勢,查士丁尼道歉並接受了他們的要求。然而,人群中的許多人並沒有接受他的道歉。[5]他們隨後自行擁立了一位新皇帝希帕提烏斯,他是一位執政官,也是前皇帝阿納斯塔修斯一世的侄子。[20]不同的消息來源稱,希帕提烏斯可能與查士丁尼達成協議,將人群帶入競技場。但根據一些傳統說法,他被錯誤地告知查士丁尼已經離開了皇宮,並享受著被宣佈為皇帝的樂趣。[5]普羅科匹厄斯寫道,各派將希帕提烏斯從家中強行帶走,並違背了他和他妻子的意願,擁立他為皇帝。[21]

各位大人,目前情況十分危急,我無法遵循女性不得在男性會議中發言的慣例。利益受到極大威脅的人應該只考慮最明智的行動,而不是慣例。在我看來,逃跑並非正確之舉,即使它能讓我們獲得安全。人既然生於世間,不死是不可能的;而人既然已經為王,成為逃亡者更是難以忍受。願我永遠無法脫去這件紫袍,願我永遠無法看到人們不再稱呼我為皇后的那一天。陛下,如果您想自救,這並不難。我們很富有;那邊是大海,那邊是船。然而,試想一下,當你逃到一個安全的地方時,你是否願意用死亡來換取這份安全?至於我,我同意那句諺語:「紫色的皇袍,就是最美麗的壽衣」。[22][9]

她的演講激勵了包括查士丁尼在內的文武百官。查士丁尼制定了一項計劃,由宦官納爾塞斯、貝利薩留和門杜斯將軍參與。這位身材瘦小的宦官帶著查士丁尼贈予的一袋黃金,獨自一人進入競技場。納爾塞斯徑直前往藍黨區,在那裡他與藍黨中的重要人物接觸,並提醒他們查士丁尼支持他們而非綠黨。納爾塞斯分發了黃金,藍黨領袖們低聲交談,然後向各自的追隨者發表講話。在希帕提烏斯加冕之際,過往支持查士丁尼的藍黨開始趁軍隊進場前靜靜分頭離場,導致綠黨向他們投擲石塊。隨後,貝利薩留、門杜斯和君士坦提奧將軍率領帝國軍隊殺入競技場,貝利薩留俘虜了暴徒自行擁立的新皇帝希帕提烏斯和他的兄弟龐培,而門杜斯率領軍隊不分皂白地屠殺了所有剩餘的藍黨和綠黨暴徒。[10][9]

後續

根據普羅科匹厄斯的記載,約有3萬人遇難,但許多人很可能死於暴動的混亂中,而非死於正規軍士兵之手。[23][14]據普羅科匹厄斯稱,希帕提烏斯和龐培堅稱自己無辜,並辯稱拘留他們是不公正。[24]儘管如此,查士丁尼還是處決了希帕提烏斯和龐培,並流放了支持暴亂的元老院議員。[25]他還沒收了反對他的元老院議員的財產。[26]然而,他後來將頭銜和土地授予了希帕提烏斯和龐培的子女[27],一些應暴亂者要求而被查士丁尼解職的官員,例如卡帕多西亞人約翰,也被恢復了原職。[16]

隨後,查士丁尼重建了君士坦丁堡和聖索菲亞大教堂。然而,尼卡暴動的鎮壓並沒有結束各派的暴力衝突。事實上,在查士丁尼統治的最後一年,即565年,暴動再次變得如此激烈,以至於市長尤利安不得不清洗各比賽派系以恢復和平。[28]

Remove ads

解釋

暴亂的起因和說法存在爭議。學者傑弗裡·格雷特雷克斯(Geoffrey Greatrex)的觀點最為普遍,他認為查士丁尼與競技場派系溝通不暢、優柔寡斷以及前後矛盾導致並加劇了暴亂。[5][29]但也有觀點認為,如果他的前任皇帝也表現出同樣的優柔寡斷,他們也可能遭受「尼卡」暴動。[5]米沙·邁耶(Mischa Meier)認為,查士丁尼可能故意挑起暴亂,以便元老院內部的政治對手,例如希帕提烏斯暴露身份。[19]然而,歷史學家雷內‧普費爾施夫特(Rene Pfeilschifter)駁斥了這種觀點,認為其過於激進。[19]克萊門斯·科恩(Clemens Koehn)則認為,查士丁尼可能確實離開君士坦丁堡一段時間。[19]無論查士丁尼離開的動機是否真實存在,都存在爭議;宣信者狄奧法內斯認為這是由於恐慌造成的,而羅伯特·B·韋斯特布魯克則認為查士丁尼希望在色雷斯管區駐紮新的軍隊。[19]

大多數學者認為,所提供的時間線源自於兩種不同的傳統,一種來自約翰·馬拉拉斯,另一種來自普羅科匹厄斯。[18]普羅科匹厄斯提供了宮廷內部人士的視角,而馬拉拉斯則以城內事件的局外人身份講述了尼卡暴動。[30]普羅科匹厄斯作為貝利薩留將軍的法律顧問,可能增強了貝利薩留的作用。[31]

有些人認為,一些元老院議員將此視為推翻查士丁尼的機會,因為他們反對查士丁尼的新稅制以及他對政府機構和貴族的缺乏支持。[來源請求]

Remove ads

參見

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads