热门问题

时间线

聊天

视角

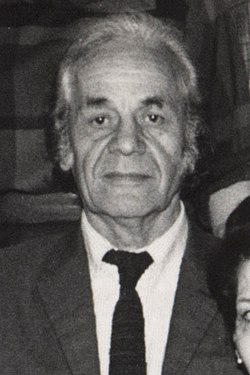

尼卡諾·帕拉

智利诗人(1914—2018) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

尼卡諾·塞貢多·帕拉·桑多瓦爾(西班牙語:Nicanor Segundo Parra Sandoval;1914年9月5日—2018年1月23日)是智利物理學家、詩人。出生於教師家庭,曾在智利大學、布朗大學及牛津大學就讀,後在智利大學教授物理學,同時創作詩歌。在文學領域,帕拉是反詩歌運動的倡導者,其詩歌創作具有顛覆傳統性和遊戲性,代表作為詩集《詩歌與反詩歌》,並憑藉其反詩歌作品獲智利國家文學獎、塞凡提斯獎等獎項。其家族則在智利音樂界具有重要地位,深刻影響了20世紀後半期智利音樂的發展趨勢。

Remove ads

早年生涯

1914年9月5日,尼卡諾·帕拉出生於智利紐布萊省山區的聖法比安的一個普通家庭,是八個兄弟姊妹中的長子[1]。他的父親尼卡諾·帕拉·阿拉爾孔(Nicanor Parra Alarcón)是一位小學教師兼音樂家。他們在聖法比安的房子也是鎮上的學校。母親羅莎·克拉拉·桑多瓦爾·納瓦雷特(Rosa Clara Sandoval Navarrete)則是一位農民出身的織布工兼裁縫,熱愛演唱民間音樂[2]。然而,因為他父親放蕩不羈、反覆無常的性格,以及家庭持續的經濟困境,加上後來在卡洛斯·伊瓦涅斯·德爾坎波將軍獨裁統治期間失業的影響,年少的尼卡諾的童年在頻繁的搬家中度過,他的父親為此經常更換工作,而尼卡諾·帕拉本人也曾被迫輟學打工以補貼家計[3]。他們一家起初搬到了勞塔羅,並於1919年從那裡搬到了首都聖地牙哥,在那裡,他們寄宿在堂叔父拉蒙·帕拉(Ramón Parra)的家中。之後,他們又回到了勞塔羅,甚至一度搬到了奇洛埃島的安庫德。1927年,十二歲帕拉與全家又從勞塔羅搬到了奇陽的比利亞阿萊格雷街區,並最終在那裡定居下來[4]。

Remove ads

在遷居奇陽當年,帕拉進入奇陽男子高中,並在那裡完成了人文學科的五年級學習,而他也是諸兄弟中唯一在小學畢業後繼續升學的人[4],大概在此期間,在老師的鼓勵下,帕拉也開始創作他的第一批詩歌,其風格具有感傷而華麗的巴洛克風格,這些詩歌或多或少地受到了時興的文學風格影響[2][5]:CXXXIII-CXLI。

1932年,帕拉離家前往首都聖地牙哥求學,試圖進入卡拉比內羅斯學院就讀,卻因為經濟拮据作罷,後來,在貢薩洛·拉托雷·薩拉曼卡(Gonzalo Latorre Salamanca)的斡旋下[5]:CXXXIII-CXLI,貧困學生聯盟決定授予他獎學金,讓他得以在寄宿學校巴羅斯-阿拉納學院就讀高中最後一學年[4]。在學院內,除了保持優異的學習成績,帕拉還結識了荷黑·米利亞斯、路易斯·奧亞松和卡洛斯·佩德拉薩,並與他們建立了深厚的友誼,他們在文藝領域有著極強的契合度。據帕拉自述,正是在這所寄宿學校,他開始萌生了創作一種充滿笑話和惡作劇的文學作品的想法,這也為他日後投身反詩歌運動奠定了基礎[6]。

Remove ads

大學與執教生涯

1933年,帕拉考入智利大學教育學院,主修數學和物理教育學。起初,他也曾學習工程學、法學和英語,但很快就放棄了這些學業。為了支撐學費及生活開銷,他也住在母校巴羅斯-阿拉納學院,與友人米利亞斯和佩德拉薩一起擔任督學[4][5]:CXXXIII-CXLI。1935年,他們三人創辦了《新》(Nueva)雜誌,分發給寄宿學校的管理層、老師和學生,帕拉也在這本雜誌上發表了自己的作品,其中包括名為《路上的貓》(Gato en el camino)的短篇小說[4],這是一篇不敬的自由詩,帕拉也因此遭到了學院長的斥責[7]:29-35。同年,《新智利詩歌選集》出版,帕拉透過這本選集認識了時興的智利詩人,隨後,他開始從這些當代西班牙語作家的作品、法國超現實主義者和達達主義等其他歐洲先鋒派運動作品的西文譯本中汲取養分[8]。

1937年,帕拉以數學學士的身份從智利大學畢業,在母校奇陽男子高中教授數學及物理學[2]。同年,他出版了自己的第一本詩集《無題詩歌集》,之後也憑藉此詩集在奇陽市的春節慶典上被授予「桂冠詩人」的稱號,並第一次見到了巴勃羅·聶魯達。當時,聶魯達正在為佩德羅·阿吉雷·塞爾達的總統競選活動進行政治巡迴演講[5]:CXXXIII-CXLI。隔年,這部詩集又獲得了聖地牙哥市政府頒發的市政詩獎。而他也因此被加夫列拉·米斯特拉爾譽為「智利未來的詩人」[4]。1939年1月,奇陽發生災難性地震,帕拉不得不返回聖地牙哥,在巴羅斯-阿拉納學院繼續教授物理,並在工藝美術學院教授數學[9]。同年,他的詩歌入選智利大學出版的《八位智利新詩人》集,之後又被收錄於《三位智利詩人》集中[10]。

1943年,帕拉獲得了國際教育協會的獎學金,前往美國布朗大學攻讀機械學碩士學位[2],1946年畢業後,他回到智利大學教授力學,並於1948年一度出任大學工程學院的臨時院長[11]。1949年,英國文化協會向他提供了獎學金,帕拉得以赴英留學,在牛津大學聖凱薩琳學院師從愛德華·亞瑟·米爾恩學習宇宙學[12],在此期間,帕拉有機會如飢似渴地閱讀T.S.艾略特和莎士比亞的作品,他也因為很少出席講座並宣稱自己是「不正經的學生」而差點失去獎學金,但在米爾恩為他辯護後,英國文化協會把他的獎學金續簽至1951年[13]。在英國,他還與瑞典人英加·帕爾門(Inga Palmen)結婚,並將妻子帶回了智利[14]。回國當年,他與詩人恩里克·林、藝術家亞歷山卓·尤杜洛斯基合作舉辦了一個名為「胡兀鷲」(Quebrantahuesos)的展覽,這是一場用剪報製作的珂拉琪詩歌展[15]。1954年,帕拉的第二部詩集《詩歌與反詩歌》對外出版,這部作品在拉丁美洲引起了強烈反響[2]。

中年

在《詩歌與反詩歌》問世後,帕拉也受到了拉丁美洲及世界其他國家文壇的關注,他也因此多次出國旅行,受邀前往美國、秘魯、巴拿馬、墨西哥等國進行學術講座,並參加研討會和其他文學活動。1958年,他開始了漫長的歐亞之旅,曾到訪蘇聯、義大利和西班牙[16]。隔年,他受邀參加在北京舉行的世界和平理事會,並因此在瑞典首都斯德哥爾摩短暫停留,當時,他結識了時任瑞典學院秘書長的作家阿圖爾·倫德奎斯特,並在倫德維斯特家中結識了作家松·阿克塞爾松,兩人隨後發展出一段短暫而激烈的戀情,之後,阿克塞爾松更追隨帕拉來到智利[17]。

1960年,帕拉在康塞普西翁大學組織的首屆美洲作家會議上結識了「垮掉的一代」作家艾倫·金斯堡和勞倫斯·弗林蓋蒂。其中,弗林蓋蒂早已透過評論家荷黑·艾略特(Jorge Elliott)的譯作了解了帕拉的作品[18]。後來,對《詩歌與反詩歌》饒有興趣的弗林蓋蒂更與多位翻譯家共同翻譯了這部詩集,並透過自家的城市之光書店出版[19]。《詩歌與反詩歌》的成功也激發了帕拉的創作熱情,他開始頻繁地創作自己的詩集,其中便包括《沙龍的詩》、《俄羅斯歌集》、《大部頭》等作品,1969年,他獲得智利國家文學獎[2][20]:204。

1970年4月15日,帕拉與法蘭西斯·蓬熱、耶胡達·阿米亥、荷黑·卡雷拉·安德拉德等多位左派詩人一起赴美參加由美國國會圖書館組織的國際詩歌節時,遭遇了一場長期困擾他的誤會。在旅途中,他參訪了白宮,並與時任第一夫人帕特·尼克森合影,這也導致他與古巴以及其他左翼人士的關係破裂[21]。儘管帕拉辯稱與美國第一夫人的會面是偶然的,但古巴的美洲之家仍然對他非常不滿,並將他逐出了美洲之家文學獎評審團,與此同時,在智利國內,《號角報》、《世紀報》等左派報紙也對於他大加撻伐,而《水星日報》等右派媒體則力挺帕拉,亦為他提供了自我辯護的平台,帕拉同時也聲明脫離一切,並表示自己既非右派也非左派[22]。

1973年智利政變後,軍人皮諾契特推翻阿葉德,帕拉也再度進入智利大學物理與數學科學學院人文研究系任教。在軍事獨裁統治時期,該系成為自由思想的堡壘,並持續到軍政府於1990年代下台[23]。他也再次與恩里克·林合作,其中,帕拉將自己的物理知識與人文學科結合,以教授學生文學[13]。同時他也藉由詩歌集《埃爾基基督的新佈道與說教》、《聖誕節歌謠》等,從非意識形態、風險更低的角度多次批判皮諾契特的獨裁統治[7]:11-17。與此同時,帕拉還接受了恩里克·林之侄克里斯蒂安·瓦恩肯的邀請,多次為瓦恩肯主辦的詩歌報紙《東北》撰寫一系列專欄文章[24]。

Remove ads

晚年及逝世

1990年代初,智利民主轉型後,尼卡諾·帕拉的名字及作品再次受到認可。1991年,帕拉辭去教職,此後便專心於文藝創作[25],1994年9月,主管文化事業的智利教育部為80歲的帕拉和當年年滿七十歲的作家荷西·多諾索舉辦了紀念活動,兩人也都出席了[26]。後來,聖地牙哥的迪亞哥·波塔萊斯大學還聘請他擔任創意寫作專案主任,這是一個相當象徵意義的職位,並以他的名字建造了一座大型圖書館[27]。在1995年、1997年和2000年,帕拉曾三次被提名為諾貝爾文學獎得主人選,第一次受到了紐約大學的贊助。美國的西語文學專家瑪蓮娜·戈特利布(Marlene Gottlieb)協調組建了一個「帕拉委員會」,最終促成了紐約塞凡提斯學院向瑞典文學院提交一份由360位美國文學教授簽名的帕拉作品集。1997年,智利康塞普西翁大學於1997年提名了帕拉作為文學獎得主人選。三年後的2000年,致力於推廣帕拉作品的組織「馬奇通-2000」(Machitún-2000)宣布提名帕拉為諾獎得主人選,並得到了智利大學、西班牙馬德里康普頓斯大學、瓦倫西亞大學的支持,但帕拉最終並沒有獲得諾貝爾文學獎[4][28]。翌年,帕拉獲得了西班牙索菲亞王后伊比利美洲詩歌獎[29]。2011年12月,帕拉獲得了西班牙語文學界的最高獎項米格爾·德·塞凡提斯獎,不過他本人並沒有出席頒獎典禮,而是由他的孫子烏加特赴西班牙代為出席[25][30]。

晚年的帕拉亦積極投身社會事務,2010年9月,一些馬普切人被智利法院指控盜竊木材和參與恐怖主義活動,並因此遭判刑入獄,但智利當局也受到侵犯人權的指控,而這些馬普切人也為此進行絕食抗議活動,要求當局停止侵犯人權,並撤出駐紮於馬普切社區的軍警。帕拉也參與了這場絕食抗議,以表達對該國原住民權益的支持[31][32]。

自獲得塞凡提斯獎後,尼卡諾·帕拉便鮮少公開活動,2014年百歲壽辰時,時任智利總統蜜雪兒·巴舍萊還曾前往他位在太平洋沿岸小鎮拉斯克魯塞斯的家慶祝。之後,帕拉又從拉斯克魯塞斯搬到了聖地牙哥[33]。2018年1月23日,帕拉在智利聖地牙哥市郊拉雷納的住家中逝世,享年103歲[34],同日,智利政府為此頒布為期兩天的全國哀悼日[35],1月25日在聖地牙哥大教堂舉行葬禮,不少民眾自發前往教堂悼念,總統蜜雪兒·巴舍萊、當選總統塞巴斯提安·皮涅拉亦表示哀悼,並出席了他的葬禮,之後他的靈柩被運回瓦爾帕萊索的拉斯克魯塞斯下葬[36]。

Remove ads

作品

20世紀初期的智利詩壇深受現代主義的影響,魯本·達里歐、荷西·亞松森·西爾瓦、盧貢內斯等詩人主張詩歌應該擺脫古典主義及浪漫主義的束縛,其作品以形式精美、形象豐富、情調憂傷而見長,但也因為過度強調形式而缺乏感情[37]:177。帕拉早年的詩歌作品便具有上述特徵[4]。但在比森特·維多夫羅的倡導下,先鋒派詩歌也開始在智利興起,但維多夫羅的「創造主義」(Creacionismo)卻也具有脫離現實,過度追求抽象的創造特點,因此也缺乏卓越的作品,其逝世後,先鋒派一度在智利式微,而巴布羅·聶魯達便開始引領智利詩壇[38]:137[39]:59-62。帕拉日後提出的反詩歌理念也在或多或少地受到了維多夫羅的影響,另外,其在英、美留學期間對埃茲拉·龐德、T.S.艾略特、威廉·布萊克和卡夫卡等人作品的研讀,對佛洛伊德的精神分析學的理解以及自身對現代都市生活的體驗,也對反詩歌理念的形成奠定了基礎[4][38]:137-138。

1954年,尼卡諾·帕拉的第二部詩集《詩歌與反詩歌》出版,他亦藉此正式提出了自己「反詩歌」的理念[2],這種理念主張作品打破既有詩歌修辭的束縛,倡導與口語、民歌相近的格律及語言表達,以反諷的風格、漫畫的誇張表現自己理解的人、事、物,不使用想像或抒情的文字,反對宣揚任何宗教或主義,亦認為生活荒誕而無意義[40],反詩歌在一定程度上繼承了維多夫羅的滑稽幽默、反科學,同時也避免了聶魯達冗長、形容詞化的寫作方式,顛覆了現實卻又較維多夫羅更加貼近現實世界[38]:137-139,這些反詩歌多以碎片化的話語拼湊而成,看似毫無邏輯,但在詩歌中又具有內在的連貫性,具有馬塞爾·杜尚的達達主義、超現實主義特點[41],《詩歌與反詩歌》出版後亦在西語文壇引起了巨大的反響,之後,帕拉開始執著於為反詩歌而創作自己的詩歌[20]:204-207,並創作了《悠長的奎卡》、《沙龍的詩》、《宣言》、《俄羅斯歌集》、《大部頭》、《老師們》、《緊急的詩》、《器械》、《埃爾基基督的新佈道與說教》、《反對拉撒路》、《致愛德華多·弗雷的詩歌及反詩歌》(Poema y antipoema a Eduardo Frei)、《聖誕節歌謠》、《最後的說教》、《和禿頂戰鬥的詩篇》等[2]。

除了詩歌以外,尼卡諾·帕拉也在翻譯界、視覺藝術領域有所涉獵,1992年,帕拉為智利天主教大學翻譯了莎士比亞的戲劇作品《李爾王》,他的譯文受到了自己反詩歌風格的影響[42]。視覺藝術方面,帕拉在1952年就曾用剪報製作的珂拉琪舉辦了一場名為「胡兀鷲」(Quebrantahuesos)的詩歌展,2001年,在幼女哥倫比娜的幫助下,帕拉又在馬德里舉辦了以文字、圖像和1952年的珂拉琪等物件組成的「視覺文物」展覽,作品也體現了帕拉獨有的幽默、批評和驚喜[43]。2006年8月17日至10月6日,帕拉再度在首都聖地牙哥的拉莫內達宮文化中心舉辦了一場名為「公共工程」的視覺文物展覽,其中的展品《智利的付出》(El pago de Chile)由智利歷任總統(時任總統巴舍萊除外)的照片加上繩索吊頸組成,受到了參展者的關注,但為他引發了不少爭議,智利文化部長還一度試圖阻止這部作品的展出[44]。

Remove ads

家庭與個人生活

尼卡諾·帕拉的家族被稱為帕拉家族,其父親尼卡諾·帕拉·阿拉爾孔與母親羅莎·克拉拉·桑多瓦爾·納瓦雷特共育有八個子女,其中尼卡諾·帕拉是長子,其妹妹伊爾達、比奧萊塔,弟弟拉洛、羅貝多、勞塔羅、奧斯卡畢生從事音樂創作事業[45]。其中比奧萊塔也是智利新歌運動的先驅之一,在智利音樂界擁有眾多追隨者,代表作為《感謝生活》[46],除了音樂創作外,亦通曉民俗學、陶藝、繪畫、地毯與刺繡製作工藝,比奧萊塔的兒子安赫爾·帕拉、女兒伊莎貝爾·帕拉也是知名歌手[47]。

尼卡諾·帕拉生性風流,曾經兩度結婚,先後擁有多個女友,1940年,他迎娶了阿妮塔·特龍科索(Anita Troncoso),並與她生下了卡塔利娜、法蘭西斯卡(Francisca)兩個女兒及阿爾韋托·尼卡諾(Alberto Nicanor)一個兒子,1949年,兩人離婚[48]。1951年,帕拉在英國牛津大學留學期間,與瑞典人英加·帕爾曼(Inga Palmen)結婚,但最終還是分居了[14]。1961年,帕拉在聖地牙哥的拉雷納買下了一棟房產,並與一個名為羅西塔·穆尼奧斯(Rosita Muñoz)的女子同居,直到1969年分手,兩人育有一子里卡多(Ricardo)。1969年,仰慕帕拉的努麗·圖卡(Nuri Tuca)取代穆尼奧斯,成為了帕拉的伴侶,兩人育有一個女兒哥倫比娜及一個兒子胡安·德迪奧斯(Juan de Dios)。在這之後,帕拉還曾與多個女子產生戀情[48][49]。帕拉的六個子女中,長女卡塔利娜是畫家兼藝術教育工作者[50],次子里卡多是林業工程師[48]。幼女哥倫比娜、幼子胡安·德迪奧斯則從事音樂創作事業[51]。

Remove ads

影響與評價

自1937年獲得奇陽市「桂冠詩人」稱號以來[4],尼卡諾·帕拉及其詩歌作品獲得了智利國內外多個文學組織的肯定,其獲得的獎項包括聖地牙哥城市獎、「胡安·塞德」詩歌一等獎(Premio de Poesía Juan Said)、全國詩歌比賽獎、智利國家文學獎、美國理查·威爾伯獎(Richard Wilbur)、普羅米修斯詩歌獎(Premio Prometeo de Poesía)、墨西哥「胡安·魯爾福」拉丁美洲與加勒比地區文學獎、路易斯·奧亞松獎、索菲亞王后伊比利美洲詩歌獎、以及2011年度的米格爾·德·塞凡提斯獎等。此外,他還曾獲得奇陽市「傑出的兒子」、美國布朗大學、智利康塞普西翁大學及比奧比奧大學榮譽博士、英國牛津大學榮譽研究員等稱號[2],另一方面,在1972年,詩人帕特里西奧·萊爾松迪(Patricio Lerzundi)便提名帕拉為諾貝爾文學獎得主人選,稱他是「當之無愧的得主」[52],但帕拉直到1995年才得到紐約大學及學者瑪蓮娜·戈特利布等人的正式提名,此後他又於1997年、2000年被提名為諾獎得主人選,不過最終並沒有得獎[4]。

曾獲得諾貝爾文學獎的加夫列拉·米斯特拉爾、巴布羅·聶魯達兩位智利詩人都很欣賞帕拉,米斯特拉爾稱之為智利「未來的詩人」[4],而聶魯達則稱帕拉「我們語言的文學中最偉大的名字之一」[53]。智利文學評論家荷西·米格爾·伊瓦涅斯-朗格洛伊斯也稱帕拉的詩歌是拉丁美洲文壇「最生動、最活躍且最有前途的作品」[40]。美國文學評論家哈洛·卜倫在帕拉的《全詩集》序文中稱其為當代西方最傑出的詩人之一[20]:207。但也有對帕拉的文學作品持批判態度的評論家,中國學者朱景冬便指出,拉丁美洲部分評論家認為反詩歌雖然具有反抗性,但所透露的失望情緒是危險的[40]。

智利作家羅貝托·波拉尼奧對於20世紀拉丁美洲知名作家奧克塔維奧·帕斯、加西亞·馬爾克斯、伊莎貝爾·阿葉德多加撻伐[54],但對尼卡諾·帕拉情有獨鍾,在其作品中多能尋覓到帕拉的影子,西班牙文學評論家伊格納西奧·埃切瓦里亞也表示理解帕拉作品的影響,文學評論家便能解釋波拉尼奧的詩風,波拉尼奧更與通讀帕拉詩作的墨西哥作家馬里奧·聖地牙哥亦創立了有別於拉丁美洲主流的「現實以下主義」文風[55][56][57]。

Remove ads

參考文獻

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads