热门问题

时间线

聊天

视角

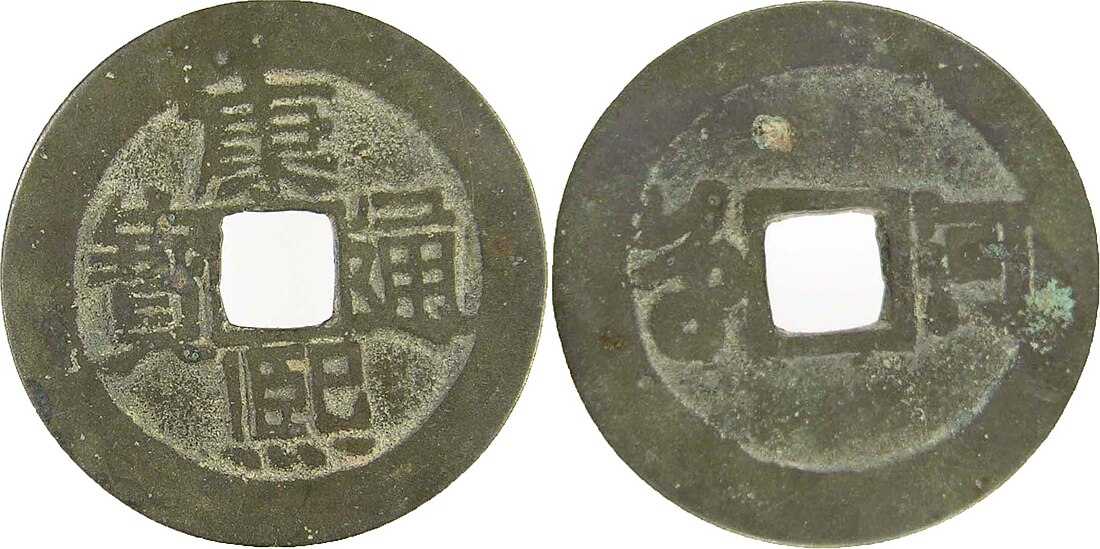

康熙通寶

清政府在清圣祖玄烨在位期间(即康熙年间,公元1662年至1722年)铸行的制钱 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

康熙通寶,清政府在清聖祖玄燁在位期間(即康熙年間,公元1662年至1722年)鑄行的制錢。康熙通寶分別由全國的20多個鑄錢局生產[1]。

歷史

順治十八年正月(1661年2月),順治帝去世,其八歲的第三子玄燁繼位為康熙帝,開鑄「康熙通寶」錢[2]:序。次年(1662年)正式改元「康熙」,但除寶泉局和江寧府局二局之外的其他各錢局均停鑄[3]:34-35。康熙六年(1667年),戶部題准復開各省錢局,並增設湖南、蘇州、鞏昌、福建等局[2]:序[4]:58-59。康熙九年(1670年),江寧、蘇州等多個地方錢局停鑄[3]:36,其後各局多有停鑄、復鑄[2]:序。

開鑄之初,康熙通寶每文重一錢四分。正面錢文為以楷書寫「康熙通寶」四字[a],按上至下、右至左的順序直讀。背面錢文與順治末年的相同,戶部寶泉局、工部寶源局鑄造的,仿順治十四年始鑄的順治四式,背面以滿文寫「寶泉」(ᠪᠣᠣ

ᠴᡳᠣᠸᠠᠨ)、「寶源」(ᠪᠣᠣ

ᠶᡠᠸᠠᠨ);各地方錢局鑄造的,仿順治十七年始鑄的順治五式,背面穿左以滿文記局名,穿右以漢字記局名[5]:487-488。

康熙通寶的錢重在鑄行之初與順治末年的制錢相同,為每文一錢四分,材質為銅七鉛三。康熙二十三年(1684年),錢重減為每文一錢,材質為銅六鉛四。康熙四十一年(1702年),恢復為每文一錢四分[5]:486-488。

Remove ads

彭信威所著《中國貨幣史》、王健等人合著的《中國通寶幣制史稿》、塙史朗《清朝錢譜》[6]:29等錢幣學著作,汪有民文章《戶部「康熙通寶」的分期與版別初探》、張國民文章《康熙通寶輕錢初探》等研究文章中都稱康熙四十一年重鑄一錢四分康熙通寶時,曾另鑄有重七分的「輕錢」。王祖遠文章《康熙通寶錢概述》中也稱康熙通寶依照重量有三種形制,大的每枚重一錢四分,中的一錢,小的七分[1]。

根據吳進《康熙四十一年未鑄七分「輕錢」康熙通寶》考證,並不存在法定重量為每文七分的輕錢,傳世的輕薄小錢應當是偷工減料的一錢康熙通寶[7]。

鑄錢局

最初,康熙朝在各地省鎮設鑄錢局共十四所,後陸續增至二十一局,康熙六十年(1722年),清廷規定一省一局原則,裁減七局[5]:487。後人將其中二十個地方錢局的名字聯字成詩,也就是康熙通寶背文詩,曰:「同福臨東江,宣原蘇薊昌。南河寧廣浙,台桂陝雲漳。」除此之外,另有背「鞏」、背「西」康熙通寶,存世稀少[9]。

康熙七年(1668年),四川和貴州省均獲准開局鑄錢,但直至雍正年間,兩省才真正開始鑄錢[4]:59。由於並無背「密」的康熙通寶錢被發現,布威納推測,可能是因為密雲鎮局距離大同局、薊州局、宣化局以及兩個京局的距離太近,銅料被其他錢局用光,而未鑄錢[4]:63。

Remove ads

羅漢錢

羅漢錢是康熙通寶一個版別的俗稱,由寶泉局鑄造,外觀通常為黃色,也有少量為紅銅質,其錢文中的「熙」字有其他版別所用的「熈」字不同,「通」字的「辶」單點而非其他版別的雙點。一說為1713年康熙帝60大壽時所鑄[16],時稱「萬壽錢」,因其特殊的顏色,一開始發行便被認為具有「壓勝」之力,後收藏界稱之為「羅漢錢」;另說1718年清軍入藏作戰,當地喇嘛出金和羅漢數尊熔鑄銅錢,以齎軍需,故稱「羅漢錢」[2]:162。但大衛·哈蒂爾(David Hartill)稱,羅漢錢的傳說最早出現於1851年前後,並認為其與當時日本流傳的寬永通寶的類似故事有關[17]:286[18]。

注釋

- 正面錢文多數為「康熈通寳」,少數為「康熙通寳」,其中前者的「熙」字和兩者的「寶」字與現在台灣正體或香港繁體的規範用字不同。

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads