热门问题

时间线

聊天

视角

愛丁堡廣場渡輪碼頭

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

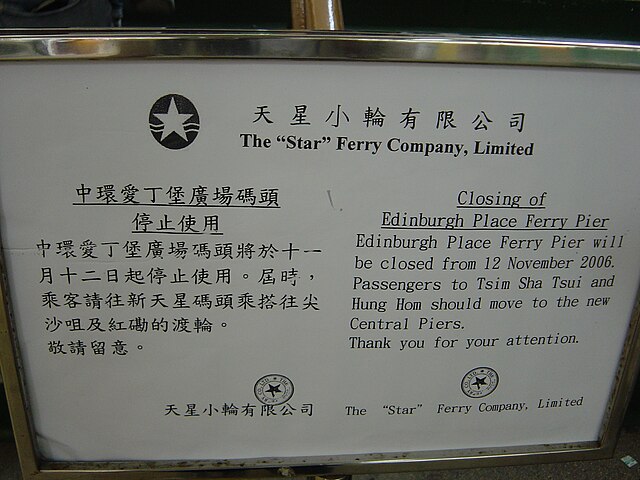

愛丁堡廣場渡輪碼頭(英語:Edinburgh Place Ferry Pier),簡稱愛丁堡廣場碼頭,俗稱舊中環天星碼頭或舊天星碼頭,是位於香港中環愛丁堡廣場的一個碼頭,主要為天星小輪服務。該碼頭及其鐘樓曾是著名的海濱地標。建於1957年現代主義運動鼎盛時期,它是中環第三代天星碼頭,毗鄰香港大會堂和郵政總局[1]。

該碼頭是天星小輪加價暴動的核心爆發點[2],40年後又成為保育人士與政府對峙的焦點,後者計劃拆除碼頭以進行填海工程。碼頭的渡輪服務於2006年11月11日暫停,並遷往中環碼頭7號及8號碼頭。拆除工程於2006年12月12日開始,並於2007年初完成。

Remove ads

歷史

「第三代」碼頭所在的整個海濱區域在1950年代末期進行大規模填海工程後形成。當時的海岸線從文華酒店一帶向外推移[1]。碼頭於1957年12月15日啟用,初期只啟用西翼[3][4][5][6][7][8],位於愛丁堡廣場,正值現代主義運動鼎盛時期,毗鄰當時正在規劃中的大會堂建築群[1]。新碼頭啟用兩天後,舊碼頭隨即拆卸[9]。

碼頭上的塔樓時鐘自1957年啟用以來,每15分鐘報時一次。這座鐘是約翰·凱瑟克的贈禮,而鐘錶本身原是比利時王子所贈[1]。機芯由英國公司愛德華·約翰·登特製造,該公司同時為倫敦大笨鐘提供機械裝置[10]。

九龍一側設有大型巴士總站,毗鄰尖沙咀天星碼頭,位置便利。1957年至2006年間,每日有數以千計居民經此主要通道往來九龍半島與香港島。然而,1972年紅磡海底隧道通車後,車輛過海日益普及,乘客流量隨之減少[1]。1972年至2006年間,渡輪仍是許多人往來尖沙咀與中環的最短路線,2004年每日平均有74,000人次乘船過海[11]。

Remove ads

中環渡輪碼頭的遷移計劃可追溯至1999年7月,當時政府公布了對《中區(擴展部分)分區計劃大綱草圖》的修訂建議,涵蓋中環填海第三期區域。第三代天星碼頭和皇后碼頭均將被拆除,並在第四代碼頭前方填海16公頃土地,以興建一條六線行車道路和一座低層購物中心,預計成本為35億港元[12]。政府表示將認可第三代碼頭的歷史意義,並承諾在新海濱重建這一地標[13]。

在拆卸前,當局應用3D雷射掃描技術對碼頭進行數位化記錄,以捕捉其三維影像[15]。

碼頭於2006年11月12日停用後,拆卸工作在一片抗議聲中展開。原定於2007年初進行的拆卸提前了3個月,改為2006年12月12日。政府無視了9月份香港立法會一項要求保留碼頭和鐘樓的非約束性動議[16]。

拆卸工人於2006年12月6日架設棚架接管工地,並於12月12日開始拆卸[14]。工人先拆下鐘芯和鐘面,留下一個大洞,然後將鐘樓整體吊離。抗議者被驅散後,碼頭其餘部分在遠離公眾目光的情況下被完全拆除[17]。

爭議

儘管中環第三期填海工程的規模從32公頃縮減至18公頃,但碼頭的命運已被填海計劃決定[18]。碼頭成為政府與保育人士之間激烈鬥爭的焦點,後者反對進一步破壞海港或失去更多歷史建築。

2001年為中環填海工程編制環境影響評估報告的顧問指出,碼頭在香港交通史上具有重要意義[1]。政府被警告,當公眾知曉填海的全面影響時,可能會引發強烈反彈[12]。

天星碼頭,尤其是其鐘樓,是香港重要的視覺地標。對於乘坐天星小輪從尖沙咀過海的遊客和本地人來說,它是美麗的香港海港中引人注目的標誌。這是他們行程中必到之處。海港沿岸沒有其他渡輪碼頭能像這座鐘樓碼頭一樣具有如此象徵意義的功能。將天星碼頭遷移至4至7號碼頭並導致其拆除,可能會引發公眾的反對和失望[1]。

——《中環填海計劃第三期項目範圍內歷史建築及結構調查報告》

然而,政府一直堅持認為,碼頭及其鐘樓的歷史不夠悠久,不能被歸類為「歷史建築」,且人們未必「關心建築本身」[16]。政府嚴重低估了這座擁有49年歷史的地標在香港居民「集體記憶」中的強烈情感。政府事後承認,其行動缺乏合法性:一位政府發言人承認,政府未能佔據道德高地[19]。

Remove ads

渡輪乘客將需要走更遠的路才能到達新碼頭[12]。由於新碼頭搬遷至300米外,估計天星小輪可能因不便而失去約13%或以上的乘客[20]。在尖沙咀海濱,作為渡輪接駁的巴士總站計劃搬遷,預計將進一步減少五分之一的乘客量[11]。這將導致天星小輪每年減少約1700萬港元的收入[11]。

建築師和保育人士[21]認為,碼頭對香港具有重要的建築意義,是僅存的摩登流線型建築公共建築之一[22](與同樣面臨清拆的中環街市和灣仔街市並列);文化上,碼頭被廣泛認為是本地集體記憶的一部分。香港建築師學會警告,破壞香港遺產將是不可逆轉的錯誤[23]。公眾意見促使提出替代方案以保留鐘樓,包括調整計劃中的六線行車道或將鐘樓遷至新碼頭前作為紀念[24]。

政府反對搬遷鐘樓的原因之一是專家可行性研究指出,「由於其年代久遠和零件過時,搬遷後無法保證鐘和鐘聲能繼續運作」[25]。然而,來自英國的思韋茨和里德(全球歷史最悠久的鐘錶製造商)的尼爾·布倫農·賴特(Neil Brennon Wright)於2006年12月18日來港檢查鐘樓後表示,該公司曾修復過更糟糕的鐘樓[10]。

政府承諾將「重建」鐘聲,並在附近地點恢復原有的鐘面和機械裝置[24]。

公眾情緒

古物古蹟辦事處的顧問報告預期的公眾抗議,最終成為現實[1]。隨著拆除威脅迫近,當地社區發起拯救碼頭的行動,並獲得媒體廣泛報導。在碼頭停止服務前的幾週內,數千名香港居民前來張貼橫幅和其他訊息,表達支持保留的訴求。

2006年11月11日晚,約有15萬名市民來到碼頭及乘搭渡輪航線。為紀念這一特殊時刻,天星小輪在碼頭關閉前舉辦了「最後一航」,最後四班渡輪於午夜準時從此碼頭駛出。1,800名香港市民自願支付88港元(正常票價的40倍)參與最後一航,所得款項將用於慈善事業[20]。

2006年11月19日,公民黨、民主黨、海濱事務委員會、香港建築師學會、民間可持續發展委員會、健康空氣行動及地球之友聯合召開會議,呼籲公眾爭取保留碼頭。僅當天就收集了超過1,000個簽名,計劃將請願書提交給行政長官曾蔭權及其他高級官員[22]。

2006年12月12日下午,拆卸工程開始後,更多示威者自發聚集,當時工人已拆除了鐘樓的鐘和鐘面,留下一個大洞。包括「長毛」梁國雄在內的活動人士衝入並佔領了部分拆卸現場,站在挖掘機頂部高呼口號,要求與房屋及規劃地政局局長孫明揚會面[26]。示威者在工地入口處組成「人鏈」,試圖阻止施工人員和機器進一步拆卸[27]。

除了公眾,公民黨的立法會議員以及親政府的民主建港協進聯盟議員蔡素玉也到場表示支持[26]。

拆除行動引發了公眾、立法會議員和保育人士的廣泛譴責,他們均指政府此舉違背了公眾意願[28]。立法會議員提出動議,要求立即暫停拆除,以待進一步諮詢。政府拒絕了最後一刻的緩拆請求,重申已進行「充分諮詢」,並繼續推進拆除工作。長春社聲稱,早在1996年政府提議在愛丁堡廣場興建臨時道路時,他們就已提出反對,並指政府從未就拆除碼頭或相鄰的皇后碼頭徵詢公眾意見[21]。

碼頭拆除後,保育人士誓言將戰線轉移至皇后碼頭及其他面臨類似命運的歷史遺址[29]。2006年底,抗議活動引發公眾共鳴,渡輪抗議者獲香港電台第三台選為「年度風雲人物」[30]。以年輕文化及媒體行動者為核心的「本土行動」團體,其後更影響了香港及內地的社會運動[31]。

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads