热门问题

时间线

聊天

视角

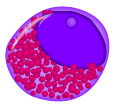

早幼粒細胞

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

早幼粒細胞是粒細胞中的前體細胞,由原始粒細胞發育而來,並進一步發育為中幼粒細胞。早幼粒細胞的直徑約為12至20微米。其細胞核大小與原始粒細胞相近,但細胞質更為豐富[1]。與原始粒細胞相比,早幼粒細胞的核仁不太明顯,染色質更為粗糙且成團塊狀[1]。細胞質呈嗜鹼性,含有初級的紅/紫色顆粒[2]。

分化

早幼粒細胞從造血幹細胞的分化過程受到多種生長因子、細胞因子和轉錄因子的調控,這些因子確保了白血球的平衡生成,以維持正常的免疫功能[3]。早幼粒細胞在造血過程中扮演著關鍵角色,是發育為成熟粒細胞不可或缺的中繼細胞(見其他圖片一章節中的造血圖像)。該過程涉及增殖、分化和成熟等一系列步驟[4]。

功能

早幼粒細胞的功能與其分化為成熟粒細胞密切相關,成熟粒細胞包括中性粒細胞、嗜酸性粒細胞和嗜鹼性粒細胞。[來源請求][需要引用]這些功能對於先天免疫和宿主防禦機制至關重要,包括吞噬作用、炎症反應和免疫監視。

臨床意義

早幼粒細胞發育或功能的異常可能導致多種血液系統疾病,包括急性早幼粒細胞白血病、骨髓增生異常症候群以及感染/炎症性疾病[5]。

急性早幼粒細胞白血病(APL)是一種亞型急性骨髓性白血病,以骨髓中異常、粗糙且密集顆粒化的早幼粒細胞積聚為特徵[6]。早幼粒細胞過度增殖,占骨髓中髓系細胞的至少30%,導致血細胞(包括白血球、紅血球和血小板)的耗竭[7][8]。這種變異也被稱為粗顆粒型急性早幼粒細胞白血病,因為粗顆粒型早幼粒細胞的特點是細胞質中密集的嗜天青顆粒聚集[來源請求]。 急性早幼粒細胞白血病通常與特定的染色體易位相關,涉及17號染色體上的視黃酸受體α(RARα)基因和15號染色體上的早幼粒細胞白血病基因[9]。

在一種較為少見的,被稱為細顆粒型急性早幼粒細胞白血病變體中,患者除了異常早幼粒細胞過度積聚外,還表現為白血球增多。細顆粒型急性早幼粒細胞白血病中的細胞核形態不規則,顆粒比典型的高顆粒型急性早幼粒細胞白血病更為細小[10]。

急性早幼粒細胞白血病的治療分為誘導、鞏固和維持階段三個階段。誘導階段旨在通過減少白血病細胞數量使緩解急性早幼粒細胞白血病病情,持續時間約為兩個月。這一階段涉及全反式維甲酸(ATRA)與三氧化二砷(ATO)、化療,或化療加三氧化二砷的聯合使用。鞏固階段的目的是維持患者的緩解狀態並清除任何殘留的白血病細胞。這一階段持續數月,採用全反式維甲酸聯合三氧化二砷、全反式維甲酸聯合化療,或單獨化療的治療方式。最後一個階段是維持階段,使用較低劑量的藥物以降低患者復發的風險,持續時間約為一年[11]。

骨髓增生異常症候群(MDS)是一組以骨髓造血功能低下或骨髓中某些髓系細胞發育異常為特徵的疾病。早幼粒細胞成熟異常可能參與了骨髓增生異常症候群的發病機制及其相關併發症的形成[12]。這些相關併發症可能包括貧血、反覆感染、過度出血以及骨髓/血細胞癌變(白血病)風險增加[13]。目前骨髓增生異常症候群的治療尚無根治方法,僅能通過輸血、藥物治療和骨髓移植等方式延緩疾病進展。

早幼粒細胞及其衍生物的評估是診斷各種血液學疾病的重要組成部分。常用於評估早幼粒細胞異常的實驗室檢查包括全血細胞計數(CBC)、外周血塗片的形態學評估、流式細胞術和細胞遺傳學分析,包括骨髓穿刺活檢。 [14]

其他圖片

-

急性早幼粒細胞白血病患者的骨髓塗片顯示,存在特徵性的異常早幼粒細胞。

-

造血過程

-

嗜鹼性早幼粒細胞

-

嗜酸性早幼粒細胞

-

中性粒細胞

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads