热门问题

时间线

聊天

视角

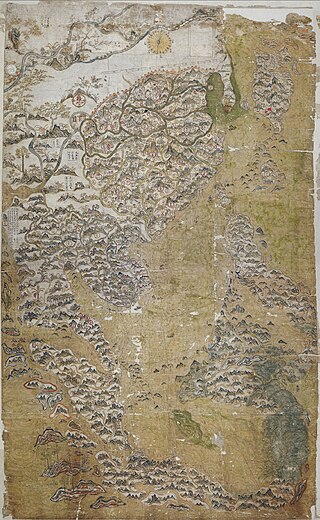

明代東西洋航海圖

東亞、南亞古地圖 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《明代東西洋航海圖》[1][2][3],即《塞爾登地圖》[4](於牛津大學博德利圖書館的文件編號為「MS. Selden supra 105」),又稱《雪爾登中國地圖》[5],是一幅繪於17世紀的地圖,原作者不明,有標註105個地名,範圍涵蓋今日本、朝鮮半島、東南亞與一部份的印度等,地名以漢字標示[3]:14。其最大特點是與一般的中國古地圖不同,中國大陸未置於地圖中心,而是左上角,並且也無標出「中國」國名[6][7]。根據羅伯特·巴切勒(Robert Batchelor)的說法,它可能是1618年至1624年左右在馬尼拉的海外華商製造的。[8]

歷史

本圖的最後主人是約翰·雪爾登,曾是一位英國的法學家,大約和莎士比亞同時期,對東方文化感興趣,但他並不懂中文;地圖是他的私人收藏,依照他遺囑,死後捐給他的母校牛津大學[9]。從1659年以來,這幅地圖就一直被放在牛津大學的博德利圖書館里,1919年被查看過一次後,就一直淹沒在書海當中。直到2008年,美國喬治亞南方大學歷史系副教授,羅伯特·巴徹勒(Robert Batchelor),在英國牛津圖書館做研究時發現了這幅地圖。自2009年到2011年,這幅地圖被精心修復,用更好的材料去代替原來的「襯板」來固定它。

博德利圖書館為本圖進行漢學研究時標註的中文名「東西洋航海圖」,是中國大陸研究者陳佳榮提出的[2];而英文名「Selden Map of China」,是博德利圖書館館長David Helliwell提出的。實際上本圖原無標題,全彩手繪,長約1.5公尺(160厘米),寬約1公尺(96.5厘米)[10][11],是純手工繪製,僅存的孤本,再也沒有第二幅。雪爾登地圖是它所在時代最大的壁掛式地圖,也是近700年以來最重要的一幅東亞地圖。

Remove ads

內容

此圖在往東的琉球國北方針路,往南的呂宋東洋針路之間,「彭」(澎湖)的東方,推定為台灣之處,標示「北港」、「加里林」兩地名。台灣史學界普遍將「北港」釐定為魍港。「加里林」看法分歧,盧嘉興、湯錦台認為是今台南佳里;翁佳音、陳宗仁認為是彰化二林,《道教科儀》往東洋航線載其近音地名「郊里臨」列在淡水、北港之間,此圖中兩地倒置應是誤繪[12]:28-35;施雅軒認為是高雄平原的搭加里揚社,對應1603年來台的陳第〈舟師客問〉「東番……彭湖以東,上自魍港,下至加哩」所稱台灣西南海岸的南北界。[4]

在圖上,東沙群島畫成東北向沙礁,圓圈內註記「南澳氣」。西沙群島畫成東南向長條沙,北部塗紅色,圓圈內註記「萬里石塘」,右上方註記「嶼紅色」。[13]。

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads