热门问题

时间线

聊天

视角

李景隆

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

李景隆(14世紀—1423年),小名九江,朱元璋外甥李文忠之子,襲父爵封曹國公。靖難之役時,為建文帝大將,屢屢敗於燕王朱棣。朱棣攻抵南京時,李景隆和谷王朱橞開金川門投降,燕軍遂攻入南京。建文帝在戰火中失蹤,燕王朱棣即位。永樂二年(1404年),被削爵圈禁,永樂末年去世。

生平

少年喜讀兵書,通典故。身材高大,眉目清秀,顧盼偉然。每次朝會時,進退舉止雍容華貴,朱元璋多次矚目於他。洪武十九年(1386年)繼承爵位,次年隨軍參加進攻納哈出[2]。此後,多次赴湖廣、陝西、河南練兵,與西番進行馬匹貿易。之後掌左軍都督府事,加太子太傅[3]。

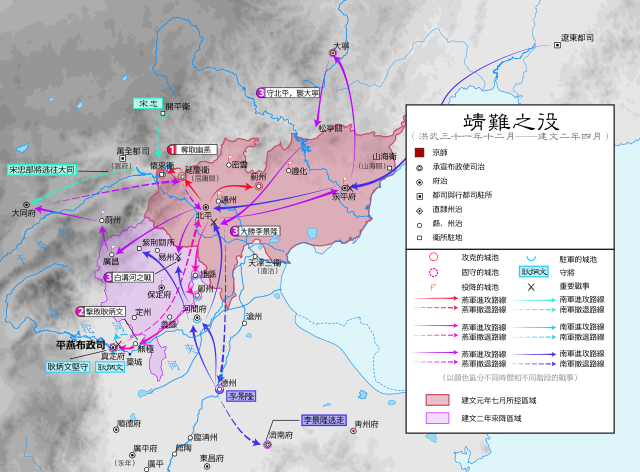

建文帝即位後,李景隆備受信任。洪武三十一年(1398年)七月,李景隆以備邊之名經過開封,將周王朱橚全家押回南京[4]。靖難之役時,耿炳文前部十三萬人在初期戰事中不敵燕王朱棣,黃子澄舉薦李景隆接任大將軍,增兵至五十萬人,齊泰極力反對但無效[5]。建文帝賜給他通天犀帶,親自為他推輪,在長江邊為他餞行,命他便宜行事。但以後續戰事結果來看,李景隆只是尊貴公子,對軍事並不了解。且傲慢自大,當時眾多老將怏怏不樂,不肯為他效力。李景隆到達德州,集合軍隊進駐河間[6]。朱棣聽說朝廷以五十萬傾國之兵交付李景隆,大喜過望,說趙括之失必然重演,燕軍必勝[7]。並提出李景隆之五敗:「軍紀不明,威令不行,一也;北平嚴寒,南卒柔脆,不能犯霜冒雪,二也;士無嬴糧,馬無宿藁,不量險易而深入,三也;寡謀而驕,色厲而餒,智勇俱無,四也;剛愎自用,不聽忠直,專喜佞諛,部曲離心,五也。」[8]

建文元年(1399年)九月初一,江陰侯吳高率遼東兵攻打永平府[9],朱棣趁李景隆躊躇不決之際,九月十九日前往救援,之後再前往大寧,命燕世子朱高熾留守北平[10]。聽說燕王朱棣率精銳徵大寧,李景隆引軍攻北平。都督瞿能攻張掖門,幾乎要攻下時,因被李景隆所忌,只得停止。功敗垂成[11]。南軍因天寒地凍,戰鬥力驟降,攻勢自此受阻[12]。等到朱棣收服寧王和朵顏三衛,回師救援,與李景隆展開鄭村壩之戰。燕軍左右衝擊,連破其七營,李景隆大敗[13]。當夜,李景隆見戰事不利,令鄭村壩所有軍隊輕裝撤退。數十萬人的輜重全部留給了燕軍[14]。但李景隆走得匆忙,沒有通知圍攻北平城的軍隊,於是燕軍輕易擊潰城下的敵軍,獲得其物資[15]。李景隆率軍撤回德州,鄭村壩之戰結束[16]。此戰中央軍喪師十餘萬。次年正月,朱棣進攻大同,李景隆率軍出紫荊關前往救援,無功而返。建文帝顧慮李景隆權勢不足,派遣人賜予加蓋玉璽的書文,賜予黃鉞、弓矢。當使者渡江時,因疾風暴雨導致船隻損毀,所賜物品全部失去,於是改制再賜[17]。

建文二年(1400年)四月初一日,李景隆約武定侯郭英、安陸侯吳傑,合軍60萬人自德州分兵兩路,大舉北伐,兩軍會戰於白溝河(今河北雄縣境內),正當中央軍即將得勝時,一股旋風颳起,刮斷了李景隆的帥旗,中央軍頓時大亂。朱棣抓住機會,繞到李景隆後方放火,中央軍大敗。郭英等向西撤退,李景隆向南撤退,輜重全部扔下,投降十萬餘人。李景隆將璽書斧鉞全都放棄,撤回德州[18][19]。燕軍再克德州。李景隆退守濟南。九月,以盛庸代李景隆。李景隆兵敗還京,黃子澄憤怒,在朝廷上抓住李景隆,請求將他處死以謝天下[20]。

建文四年(1402年)六月,燕師自瓜洲渡江,建文帝更加慌亂,方孝孺請求誅殺李景隆,建文帝不聽。之後,派李景隆及兵部尚書茹瑺、都督王佐前往燕軍,割地請和。十三日,燕軍直逼南京,李景隆和谷王朱橞開金川門降燕[21]。此時宮中火起,建文帝不知所終,史稱「金川門之變」。

朱棣即位後,封李景隆為奉天輔運推誠宣力武臣、特進光祿大夫、左柱國,增歲祿千石。朝廷每有大事,李景隆仍然班列眾臣之首主持議論,靖難功臣都憤憤不平。永樂二年(1404年),周王朱橚揭發李景隆建文年間在府邸收受賄賂之事,刑部尚書鄭賜等也彈劾李景隆包藏禍心,蓄養亡命之徒,圖謀不軌,明成祖下詔不予追究。之後,成國公朱能、吏部尚書蹇義與文武群臣,當廷彈劾李景隆及其弟李增枝謀逆有證,六科給事中張信等再次彈劾。明成祖下詔削去勛號,停止朝見,以公爵身份返回府邸,奉曹國長公主祀。不久禮部尚書李至剛等又說:「李景隆在家中接受守門人跪地通報姓名,如同君臣之禮一般,大逆不道。李增枝多立莊田,蓄養數百奴僕,意懷叵測。」明成祖於是褫奪其爵位,與弟李增枝、妻兒等數十名家人一起被軟禁家中,被抄家。李景隆絕食十日不死,直到永樂末年逝世[22]。

李景隆之子李佑,孫李萼,俱不仕。曾孫李璿,南京錦衣衛指揮使,臨淮伯[24]。

Remove ads

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads