热门问题

时间线

聊天

视角

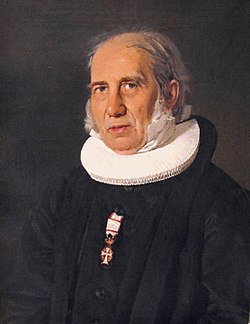

尼古拉·佛瑞德里克·塞韋林·葛龍維

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

尼古拉·佛瑞德里克·塞韋林·葛龍維(丹麥語:Nikolaj Frederik Severin Grundtvig,1783年9月8日—1872年9月2日),通稱葛龍維,是丹麥牧師、思想家、教師及詩人。出生於牧師家庭,早年就讀於哥本哈根大學,曾從事北歐神話與歷史的研究,後來成為信義宗牧師,晚年從政並先後擔任丹麥制憲會議、下議院及上議院議員。他主張改革教會、教育制度,普及教育與終身學習理念,並曾為此赴英國考察,後在丹麥倡導創辦了民眾高等學校,對近現代丹麥民族國家的形成產生了深遠影響,亦被後世學者視為成人教育運動的開創者之一[1]。

Remove ads

生平

葛龍維於1783年出生在丹麥-挪威的沃爾丁堡市鎮,父親約翰·奧托森·葛龍維(Johan Ottosen Grundtvig)為信義宗牧師,母親凱薩琳也出身牧師家庭,葛龍維從小受到歐洲啟蒙時代思潮的薰陶,但德國浪漫主義與北歐古代歷史文化也對他的觀念產生了一定影響[2]:30-31[3]:97。葛龍維年少好學,六歲入學後,每天都會閱讀《貝林時報》,1791年,葛龍維被父親送到日德蘭中部的蒂勒戈德,在那裡,他受教於牧師勞里·斯溫·弗爾(Laurids Svindt Feld),並讀完了後者所有的藏書,經常與師長、同學討論時事,1798年,他前往奧胡斯主教學堂求學,在校期間,葛龍維每天死記硬背,但他最終卻以高分通過了畢業會考,在主教學堂求學的經歷,也讓葛龍維產生了廢除應試教育、創辦培養實用技能學校的想法[3]:98,1801年,他考入哥本哈根大學就讀神學[4]:20-25[5]:33。在大學期間,葛龍維曾學習冰島語以及冰島薩迦史詩[6],還聽過其表兄亨利克·斯泰芬斯有關浪漫主義思想的演講[5]:35,但也反對部分神學家將《聖經》當作歷史文獻的見解[3]:98。

1803年取得神學學位後,由於年少,幾乎沒有教堂願意聘請他,1805年,葛龍維來到朗厄蘭島厄格勒克莊園,成為了一名家庭教師,負責教授莊園的女主人康斯坦瑟·勒特(Constance Leth)的兒子[3]:98,他也愛上了勒特,不過兩人最終並沒有成婚[7]:80-126。在工作閒暇時間,葛龍維致力於鑽研莎士比亞、席勒以及費希特等人的作品[2]:31-32這些詩歌開啟了他對文學世界的新認知,此後他開始從事讚美詩的創作[3]:98-99。葛龍維還讀到了丹麥浪漫主義詩人亞當·歐倫施萊厄的文學作品,並同時受到約翰·戈特弗里德·赫爾德的哲學觀點影響,開始潛心研究北歐古籍,重新理解維京人的歷史足跡,在英軍於1807年進攻丹麥期間,葛龍維曾受到丹軍邀請,前往軍營講道,並多次表達復興維京民族的主張[3]:99-100。

1808年,葛龍維回到哥本哈根,期間他寄住在華艮學院,並在修本中學任教[3]:100,隨後,他開始集中精力整理出版自己對北歐典籍的心得,並出版了《北歐神話》,此書也取得了大成功[2]:33[8]。1810年,教會決定為葛龍維安排布道會,為按立其為牧師做準備,在講演中,他大膽地批評哥本哈根的神職人員將《聖經》變成教條,用以鉗制信徒,不能讓信徒接受到基督的教誨,並主張以「活的信仰代替死的教條」,會眾也對他的講演評價頗高[3]:100-101。後來,葛龍維出版了這篇講次,但得罪了保守的教會當局[5]:48,因此,他沒有被按立為牧師,只能返回家鄉,擔任他父親的助理牧師[2]:33-36,期間,他勤於筆耕,發表了《世界編年史的簡要概念》[2]:39,但也因為直言不諱地批評丹麥歷史名人而得罪了不少人[4]:115-117。其父親在1813年逝世後,葛龍維試圖繼承父職,但遭到教會拒絕[3]:100-101。

1815年,葛龍維回到哥本哈根,重新透過書刊雜誌發表自己對基督信仰的理解,並受邀在多場聚會中發表演講,開始獲得年輕知識分子的支持,他也翻譯出版了《北歐列王志》、《丹麥史紀年》及《貝奧武夫》等典籍,後來,國王佛瑞德里克六世注意到了葛龍維的作品,並於1821年任命他為普雷斯特教堂的座堂牧師[3]:101-102[9]:9。但葛龍維與學者克勞生長期不和,先是批判克勞生的觀點「無法引領人進入基督信仰,接受救恩」,其後又在1825年與後者發生官司,克勞生因受到多名神學家支持而勝訴,而葛龍維則因此案失去牧師職務,其作品也遭到官方審查[3]:102。

Remove ads

1829年,丹麥佛瑞德里克六世將葛龍維派往英國進修,期間,他透過古英文文獻繼續研究北歐歷史[10]:16,並親歷了英國透過《1832年改革法令》完善君主立憲制議會政治的歷史時刻,亦曾於牛津大學、劍橋大學訪學,其中,劍橋大學三一學院課堂與演講中的社群氣氛令葛龍維印象深刻,成為他主張他創立民眾高等學校的重要原因,他也主張引入牛橋的導師制度,改革丹麥的教育,以促進該國憲政體制的建立[3]:102-103[11]:210。1832年,葛龍維甫回到丹麥,便開始倡導制憲,並提倡建立一座有別於哥本哈根大學的新式學校,改革課程,令所有公民都能接受教育[10]:18-19,儘管他的提案受到國王與民眾的關注,但因部分宗教人士、大學教授的反對而未能立即付諸實踐[3]:103-104。

不過,在法國七月革命後,自由主義浪潮席捲歐洲[10]:18,丹麥政府也開始採取開明政策,亦解除了對葛龍維作品的審查,他隨即於1837年出版了丹麥文版的《讚美詩集》(Sang-Værk til den Danske Kirke),該作品也迅速被丹麥各教堂採納,以代替難以理解的拉丁文詩集[3]:104,葛龍維還透過〈生活學校〉、〈人性思考〉等演講文,提出了他改革宗教體系、建立大眾教育的主張[12],克里斯蒂安八世即位後,更任命他為華托教堂的座堂牧師,在此期間,葛龍維還促成了丹麥實施地方自治政策,他認為這不僅符合該國的民族傳統,亦能促成憲政體制[3]:104-105。後來,葛龍維主張建立民眾學校以「啟蒙民眾、教化民眾」的理念影響了基爾大學的教授克里斯蒂安·福魯,葛龍維與後者亦於1844年在羅亭村(今屬南丹麥區域瓦伊恩市鎮)主持創辦了羅亭民眾高等學校,該校的成立也標誌著丹麥現代成人教育事業的開始[10]:28,相較於教授文法與教條的舊式學校,民眾高等學校以丹麥語教授丹麥歷史、鄉土詩歌等知識,具有聚焦於生活、構建公民身份認同的特點,學生則多為青年農民、手工業者等缺乏接受教育機會的勞動者[13]:340-341,而上述在社會上興建民眾高等學校、推動丹麥教育事業改革的種種措施,也被後世學者稱為「葛龍維運動」[14]:74-75,而他的門生克里斯滕·柯爾特也在這次社會改良運動中作出了貢獻,將葛龍維的教育思想轉化成了實際行動[13]:338-339,民眾高等學校機制也迅速被瑞典、挪威等北歐國家,以及世界上其他國家所接受[3]:107[15]。

1848年,佛瑞德里克七世即位伊始,受到1848年革命的影響,他下詔修訂憲法,並遴選了數名制憲會議議員,葛龍維亦當選,翌年,《丹麥憲法》通過,丹麥由君主專制過渡到君主立憲制,並引入了現行的議會制度,葛龍維亦當選為丹麥國會下院的第一屆議員,在任期間,他主張丹麥實現經濟自由化、思想自由,也反對政府將稅捐、兵役全部推給農民,主張建立公平的、全民皆兵的兵役制,還創辦期刊《丹麥人》採納民意,以促進議會政治的發展成熟,當時,葛龍維也因無私、廉潔,也與同為國會議員的孟樂被譽為「國會的良心」[3]:106[16]。與此同時,丹麥在1848年的第一次什勒斯維希戰爭中擊敗了覬覦什列斯威-霍爾斯坦的普魯士王國,部分知識分子也歸功於民眾高等學校之喚起民族精神、構建公民身份認同[3]:106,但暴漲的民族主義浪潮使得丹麥大大低估了普魯士的實力,與後者的巨大差距使其在1864年的普丹戰爭中被擊敗[17],雖然葛龍維反對普魯士占領丹麥領土,但他也不贊同將丹麥的日耳曼族群丹麥化,而是主張當地居民有決定自己去留的權利,在此觀點的影響下,丹麥也得以與普魯士和平解決領土爭端,放棄了對什列斯威-霍爾斯坦的管轄權[3]:106-107[14]:73-74。戰後,葛龍維開始反對丹麥對已實施的平等選舉權採取限制措施,1866年,他以八十三歲之高齡當選為丹麥國會上院的議員,此時的他繼續創作讚美詩、出版新書,並堅持自己為「自由」與「人民」奮鬥的理念,致力於改善丹麥農村的面貌[10]:21-22。1872年9月1日,葛龍維逝世,享年89歲,丹麥政府為他舉辦了盛大的葬禮[10]:26。為了紀念他對丹麥的貢獻,1940年,葛龍維教堂在哥本哈根落成[3]:108。

Remove ads

家庭

葛龍維是信義宗牧師約翰·奧托森·葛龍維(Johan Ottosen Grundtvig)與凱薩琳·瑪麗·葛龍維(Catherine Marie Grundtvig)的兒子,葛龍維上有三個哥哥,皆為信義宗牧師,其中二哥雅各布·烏爾里奇·漢森·葛龍維(Jacob Ulrich Hansen Grundtvig)與三哥尼爾斯·克里斯蒂安·邦·葛龍維(Niels Christian Bang Grundtvig)在大學畢業後前往丹屬黃金海岸傳教,後死於當地,而大哥奧托·葛龍維(Otto Grundtvig)則畢生留在丹麥擔任牧師[3]:97-98[18]。

葛龍維一生結婚三次,1818年,葛龍維與伊莉莎白·布莉克爾結婚,後者是一位牧師的女兒,婚後兩人生有三個子女,其中包括成為文學史與民族誌專家的斯文·葛龍維,布莉克爾逝世後,葛龍維又迎娶了地主瑪麗·托夫特,並生下一子佛瑞德里克·朗厄·葛龍維[19],托夫特逝世後,葛龍維又在1858年迎娶了阿斯塔·雷茲(Asta Reedtz),兩人並沒有生育子女[20]。

Remove ads

思想

因出身牧師家庭,葛龍維早年的思想受到信義宗影響頗深,深諳《聖經》知識,他認為神按照自己的形象造出了人類,因此人類不問出身,都有神的生命存在於其生命中,人性也可以透過教育升華為神性,以彰顯神的榮耀[3]:96-97;從大學畢業後,葛龍維曾一度酷愛北歐神話,但最終虔信教義[21]:16,其本人亦成為一名牧師[22],但他也認為教會是自由的,因此教區內的基督徒有權利選擇自己的牧師,而教會的成員都可以參與治理教會、服侍神[3]:96-97。19世紀初期,丹麥的信義宗教會受到理性主義影響較大,但葛龍維反對此類觀點,並批評教會將《聖經》教誨以及宗教儀式用來控制信徒,他認為教會的作法不利於信徒與聖靈的交流,信徒更不可能透過教會接受耶穌基督的教導,因此,葛龍維也主張重拾馬丁·路德「因信稱義」的核心思想[22]:57,認為人們應該「先做人,再做基督徒」,並以「活的信仰」代替「死的教條」,這樣,信徒才能領受上帝的恩典從而得著拯救[3]:101-102[23]。

Remove ads

在教育上,葛龍維並沒有形成一個系統理論的教育思想[24]。在奧胡斯主教學堂求學的經歷、以及英國、普魯士等鄰國情勢的變化對丹麥的影響等因素[13]:338-339讓葛龍維主張改革教育,他反對應試教育,也反對為了培養精英人才而存在的學校,並主張「有教無類」,認為學校應該接納各種職業出身的學生,承擔「啟蒙」(oplysing)以及為「民眾」(folkelig)的責任[25]:xxiii,並培養學生參與社會事務的意識[3]:98,104[10]:28,所以讓學生在離校後能夠繼續自修的「生活學校」相比起教授文法、修辭學、邏輯等知識、職業技能的傳統學校更為重要,葛龍維提倡的民眾高等學校就是其「生活學校」理念的體現[24]。同時,葛龍維也認為舉辦學術研究的高等學校應該保持自由活潑的學術氛圍,並與民眾高等學校一樣親近民眾,以保證民眾文化不流於膚淺[21]:17。他不認為學習的黃金時期僅限於兒童時期,18歲以上的青年時期一樣適合學校教育、精神創造,學習能力不會輸給兒童[3]:105-106。

在民眾高等學校的教學內容上,葛龍維認為當時廣泛用於教學的拉丁語是民眾求學的一大阻礙,因此他提倡學校以丹麥語教學、並傳授丹麥語文學的知識,並將其視為「團結國民最有力的凝聚劑」[13]:341。教師則被葛龍維定義為「先進文化的傳承者」、「民主自由的鬥士」,他認為在歷史課上,教師應該使用活的語言還原「歷史原貌」,以幫助學生理解民族傳統[24][26];而詩歌則被葛龍維視為調和人際關係,構建人與人之間的友愛精神[21]:16-17;而體操課程的設置,則兼具保護健康、啟蒙意識與提升學生民族認同感的作用[13]:341[27],所以學校設置的主要課程就包括丹麥語、丹麥歷史、音樂與詩歌、體操之知識,並著重透過課程內容培養學生的智慧、凝聚力、友愛精神及社會責任感,進而將普世道德價值觀植入人心[13]:341-342[28]。這些教育理念亦見諸其創作的《歷史兒童教育》(Historisk Børnelærdom)、《生活學校》(Skolen for Livet)等作品中[3]:104[29]。

Remove ads

著作

葛龍維一生著述頗豐,從大學畢業後不久便開始從事讚美詩創作,其中流傳至今的作品超過1,400首,其中有271首收錄於《丹麥信義會詩歌集》[3]:99[25]:xxxiii,其本人還在1836年至1837年間編纂出版了《讚美詩集》[30],這些詩歌言簡意賅,也在教會以及民間廣為流傳[31]:528-531。除讚美詩外,葛龍維其他的宗教著作還有證明《聖經》真理性的《講道集》(Bibelske prædikener)、《為什麼在教會中聽不到主耶穌的話?》(Hvi er Herrens Ord forsvundet af Hans Hus)之類。因嗜好歷史,葛龍維也曾出版翻譯了一些關於北歐歷史的著作,如自行研究總結的《北歐神話》(Nordens Mytologi)、《世界編年史的簡要概念》(Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng)以及《世界歷史手冊》(Haandbog i Verdens-Historien);以及譯作《北歐列王志》(Norges Konge-Krønike)、《丹麥史紀年》(Krønikens Danske)、《貝奧武夫》(Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape)等[3]:100-102。

評價與影響

在19世紀初期的丹麥,葛龍維的宗教、教育理念與同時代主流相悖,並受到了一些神學家的批判,其早年的作品也因此多次遭到當局審查,導致醜聞纏身[3]:100-102,但其倡導宗教、教育的改良更新,促進了丹麥由君主專制向君主立憲制的轉變,為現代民族國家的建立奠定了基礎,丹麥社會對其評價也有所改觀,丹麥史學家因此認為沒有葛龍維的丹麥將會有另一個面貌[3]:96-97。其在當代的丹麥信義宗教會中也受到尊敬,牧師西古德(Sigurd Stubbergaard)亦稱其為「丹麥社會的基石」,丹麥信義宗主教、哲學家亨里克·維格-保羅森則稱其為「全能的天才」,並認為他對丹麥當代歷史、社會文化及丹麥民族性格的形成所產生的影響無人能及,丹麥廣播公司旗下的電視頻道還曾播出以他為主角的電視劇[28][32],他創作的詩歌也被丹麥民眾傳唱至今[33]。一些文學評論家亦將其文學作品與漢斯·安徒生、亞當·歐倫施萊厄等作家的著作相提並論[34]。當代丹麥還有以他命名的紀念教堂[28]。

民眾高等學校在丹麥的成功也對其他歐洲國家的成人教育產生了極大影響,1864年,挪威政治家奧拉烏斯在挪威建立了第一所民眾高等學校,而瑞典學者奧古斯特·索爾曼在1868年的論文亦提及瑞典的民眾高等學校參照了丹麥的民眾高等學校,並適應瑞典國情進行了改造,之後,民眾高等學校亦在芬蘭、冰島等地得到了推廣,並最終在歐洲普及,形成了現代成人教育[25]:xxix-xxxii,歐洲聯盟執委會還在2007年至2013年間出台了以葛龍維命名的「葛龍維計劃」,以幫助歐盟各國的移民和難民完成成人教育課程[35][36]。

Remove ads

參考文獻

外部鏈接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads