热门问题

时间线

聊天

视角

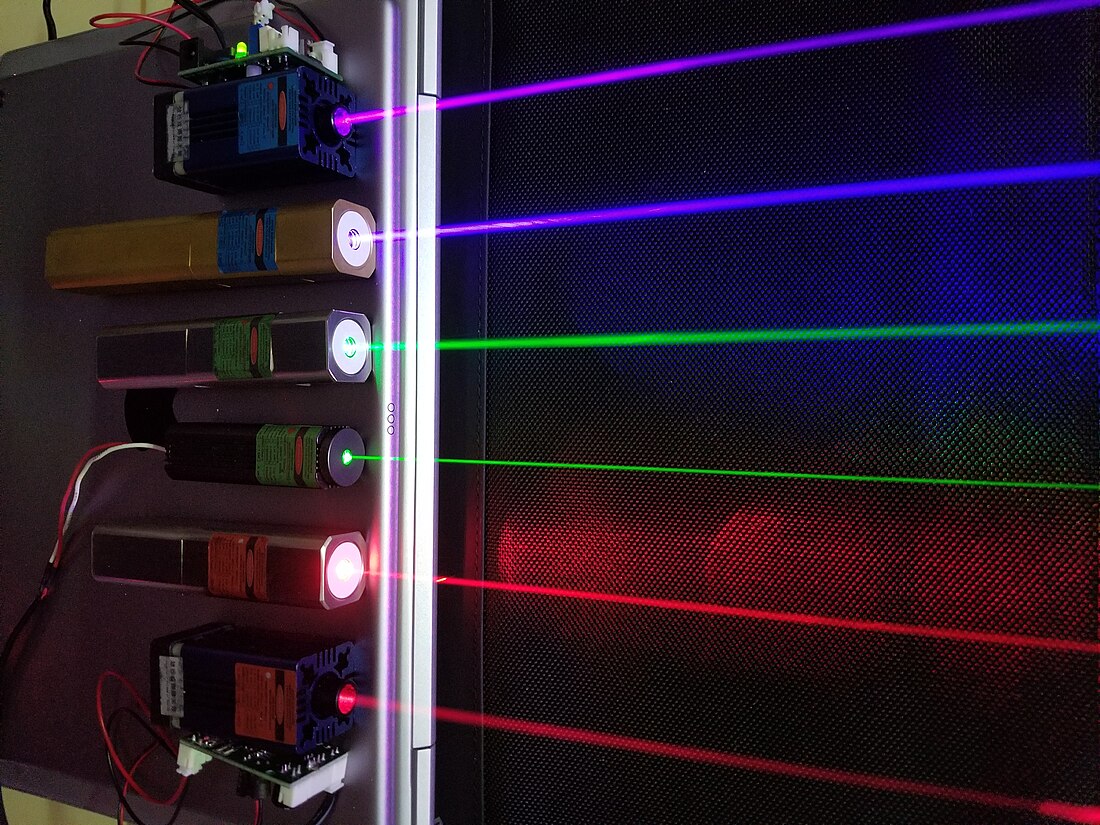

雷射

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

雷射(英語:laser,新加坡稱鐳射,中國大陸稱激光,香港稱激光/雷射)是英文「受激輻射產生的光放大」(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的縮寫,指透過刺激原子導致電子躍遷釋放輻射能量而產生的具有同調性的增強光子束。其特點包括發散度極小、亮度(功率)很高、單色性好、相干性好等。產生雷射需要「激發來源」、「增益介質」、「共振結構」這三個要素。

此條目需要補充更多來源。 (2025年2月23日) |

Remove ads

歷史

阿爾伯特·愛因斯坦在1916年首先描述了原子的受激輻射與自發輻射的關係。在此之後人們很長時間都在猜測,這個現象可否被用來加強光場,因為前提是介質必須存在著群數反轉(或譯居量反轉/粒子數反轉)的狀態。在一個純粹的二級系統中,基於熱力學的分配函數,這是不可能達到的。故人們首先想到用三級系統,而且計算證實了輻射的穩定性。

1958年,美國科學家查爾斯·湯斯和阿瑟·肖洛發現了一種神奇的現象:當他們將氖光燈泡所發射的光照在一種稀土晶體上時,晶體的分子會發出鮮艷的、始終會聚在一起的強光。根據這一現象,他們提出了"雷射原理",即物質在受到與其分子固有振盪頻率相同的能量激發時,都會產生這種不發散的強光—雷射。他們為此發表了重要論文,並分別獲得1964年和1981年的諾貝爾物理學獎。

肖洛和湯斯的研究成果發表之後,各國科學家紛紛提出各種實驗方案,但都未獲成功。

1960年5月16日,美國加利福尼亞州休斯實驗室的科學家梅曼宣布獲得了波長為0.6943微米的雷射,這是人類有史以來獲得的第一束雷射,梅曼因而也成為世界上第一個將雷射引入實用領域的科學家。他的方案是,利用一個高強閃光燈管來刺激紅寶石。紅寶石在物理上是一種摻有鉻原子的剛玉,當紅寶石受到刺激時,就會發出一種紅光。在一塊表面鍍上反光鏡的紅寶石的表面鑽一個孔,這孔使紅光可以從這個孔溢出,從而產生一條相當集中的纖細紅色光柱,這稱為紅寶石雷射。當它射向某一點時,可使其達到比太陽表面還高的溫度。

半導體雷射器的發現:前蘇聯科學家尼古拉·巴索夫於1960年發明了半導體雷射器。半導體雷射器的結構通常由p層、n層和形成雙異質結的有源層構成。其特點是:尺寸小、p合效率高、響應速度快、波長和尺寸與光纖尺寸適配、可直接調製、相干性好。

在1980年代後期,半導體技術使得更高效而耐用的半導體雷射二極體成為可能,這些在小功率的CD和DVD光碟機和光纖數據線中得到使用。

在1990年代,高功率的雷射激發原理得到實現,比如片狀雷射和光纖雷射。後者由於新的加工技術和20kW的高功率不斷地被應用到材料加工領域中,從而部分的替代了CO2雷射和Nd:YAG雷射。

現在,雷射器已成為工業、通訊、科學及電子娛樂中的重要設備。

Remove ads

1960年7月7日,美國科學家梅曼發明了第一台雷射器,1961年,中國大陸第一台雷射器在中國科學院長春光機所由王之江等人研製成功。但當時中國並沒有「激光」一詞,中國科學界對它的英文翻譯多種多樣,例如「光的受激輻射放大器」、「光量子放大器」,這些名字顯然太長,不利於稱呼。還有一些音譯,如「萊塞」或者「雷射」。

命名的混亂給科學界和教育界帶來極大的不便。1964年冬天,中國全國第三屆光量子放大器學術報告會在上海召開,研究並通過對專有名詞的統一翻譯和命名。會議召開前,《光受激發射情報》雜誌編輯部給著名物理學家錢學森寫了一封信,請他給laser取一個中文名字。不久,錢學森回信建議命名為「激光」。這一名字表現出光的本質、又描述了這類光和傳統光的不同,即「激」體現了受激發生、激發態等意義。這一名稱在會上受到了與會者的一致贊同,因此中國大陸對laser有了統一的漢語名稱[1]。

在港澳地區「激光」和「雷射」兩詞都通用。台灣官方[2][3]、民間[4]只使用「雷射」這一名稱。 新加坡有時也音譯為「鐳射」,但雷射的性質實際上和鐳這種放射性重金屬的裂變射線毫無關係。

Remove ads

原理

1.活躍雷射介質

2.光泵浦能量

3.高反射率反射鏡

4.輸出功率耦合器

5.雷射光束

- 電子的運動狀態可以分為不同的能階,電子從高能階向低能階躍遷時,會釋放出相應能量的電磁波(所謂自發輻射)。一般的發光體中,這些電子釋放光子的動作是隨機的,所釋放出的光子也沒有相同的特性,例如鎢絲燈發出的光。

- 當外加能量以電場、光子、化學等方式注入到一個能階系統並為之吸收的話,會導致電子從低能階向高能階躍遷,當自發輻射產生的光子碰到這些因外加能量而躍上高能階的電子時,這些高能階的電子會因受誘導而遷到低能階並釋放出光子(所謂受激輻射),受激輻射的所有光學特性跟原來的自發輻射包括:頻率、相位、前進方向等會是一樣的,這些受激輻射的光子碰到其他因外加能量而躍上高能階的電子時,又會再產更多同樣的光子,最後光的強度越來越大(即光線能量被放大了),而與一般的光不同的是所有的光子都有相同的頻率、相位(同調性)、前進方向。

- 要做到光放大,就要產生一個高能階電子比低能量級電子數目多的環境,即居量反轉,這樣才有機會讓高能階電子碰上光子來釋放新的光子,而不是隨機釋放。

- 一般雷射產生器有三個基本要素:

- 「激發來源」(pumping source):又稱「泵浦源」,把能量供給低能階的電子,激發使其成為高能階電子,能量供給的方式有電荷放電、光子、化學作用等。

- 「增益介質」(gain medium):被激發、釋放光子的電子所在的物質,其物理特性會影響所產生雷射的波長等特性。

- 「共振腔」(optical cavity/optical resonator):是兩面互相平行的鏡子,一面全反射,一面半反射。作用是把光線在反射鏡間來回反射,目的是使被激發的光多次經過增益介質以得到足夠的放大,當放大到可以穿透半反射鏡時,雷射便從半反射鏡發射出去。因此,此半反鏡也被稱為輸出耦合鏡(output coupler)。兩鏡面之間的距離也對輸出的雷射波長有著選擇作用,只有在兩鏡間的距離能產生共振的波長才能產生雷射。

- 居量反轉(population inversion)

- 在一個二級系統中,一個電子自低能階向高能階躍遷和自高能階向低能階躍遷的機率是一樣的。為了達到光放大的作用,在高能階必須有更多的電子,使得受激輻射發生的機率更高。這個狀態稱為居量反轉。出於這個原因,所以以光子激發的二級系統是無法實現雷射的,所以雷射一般是以通過三級系統和四級系統得到實現。在三級系統中,電子受激躍遷到高能階後,便很快轉為亞穩態。由此雷射媒介被激發為高能態,居量反轉得到實現。

雷射器

雷射器是利用受激輻射原理發射雷射的器件,不同結構的雷射器的工作原理不盡相同。

通過光、電或其他辦法對物質進行激發,使得其中一部分粒子激發到能量較高的狀態,當這種狀態的粒子數大於能量較低狀態的粒子數時,由於受激輻射,物質就能對某一波長的光輻射產生放大作用,也就是這種波長的光輻射通過物質時,發射強度會放大,並與入射光波位、頻率和方向一致的光輻射,這種稱為雷射放大器。

若把激發的物質放置於共振腔內,光輻射在共振腔內沿軸線方向往復反射傳播,多次通過物質,光輻射被放大許多倍,形成一束強度大、方向集中的雷射,這就是雷射振盪器。

半導體泵浦固體雷射(DPSS)具有效率高、結構緊湊、光束質量好、性能穩定、壽命長等優點,日益引起人們的廣泛重視。尤其是單頻運轉,在光譜學、相干通訊、雷射雷達、重力波深測、光學數據存儲等領域有廣泛的應用。

雷射器的分類有很多方式,例如按照工作狀態、工作物質的種類、輸出波長的波段、輸出雷射波長是否可以調節、雷射器的用途等特點分類。

Remove ads

- 連續雷射器(Continuous Wave Laser,CW Laser)

- 脈衝雷射器(Pulse Laser)

- 調Q(Q-Switch), 又稱Q開關,通過改變諧振腔的Q值,把儲存在激活媒質中的能量瞬時釋放出來,以獲得一定脈衝寬度的雷射強輻射的方法, 又可分為主動式及被動式兩種。Q代表品質因數(Q factor),用來表示諧振腔的質量,其定義為(2π/週期)*(諧振腔內儲存的能量/每秒損失的能量), 此作法輸出的脈寬可以達到奈秒級別。

- 電光調Q

- 聲光調Q

- 染料調Q

- 鎖模技術(輸出脈寬可以達到飛秒級別)

- 脈衝泵浦(泵浦源本身是脈衝)

- 調Q(Q-Switch), 又稱Q開關,通過改變諧振腔的Q值,把儲存在激活媒質中的能量瞬時釋放出來,以獲得一定脈衝寬度的雷射強輻射的方法, 又可分為主動式及被動式兩種。Q代表品質因數(Q factor),用來表示諧振腔的質量,其定義為(2π/週期)*(諧振腔內儲存的能量/每秒損失的能量), 此作法輸出的脈寬可以達到奈秒級別。

根據產生雷射的媒質,可以把雷射器分為液體雷射器、氣體雷射器和固體雷射器等。而現在最常見的半導體雷射器算是固體雷射器的一種。

介質是氣體的雷射器,此種雷射器通過放電得到激發。

- 氦氖雷射器:最重要的紅光放射源(632.8 nm)。一般功率比較低(0.5~50 mW)。

- 二氧化碳雷射器:波長約10.6 μm(紅外線),重要的工業雷射。

- 一氧化碳雷射器:波長約6-8 μm(紅外線),只在冷卻的條件下工作。

- 氮氣雷射器:337.1 nm(紫外線)。

- 氬離子雷射器:具有多個波長,457.9 nm(8%)、476.5 nm(12%)、488.0 nm(20%)、496.5 nm(12%)、501.7 nm(5%)、514.5 nm(43%,由藍光到綠光)。功率從15mW到50W。雷射表演中最常用的。

- 氦鎘雷射器:最重要的藍光(442nm)和近紫外雷射源(325nm)。

- 氪離子雷射器:具有多個波長,350.7nm、356.4nm、476.2nm、482.5nm、520.6nm、530.9nm、586.2nm、647.1nm(最強)、676.4nm、752.5nm、799.3nm(從藍光到深紅光)。功率可到6W,能耗較大,價格較高。

- 氧離子雷射器

- 氙離子雷射器

- 混合氣體雷射器:不含純氣體,而是幾種氣體的混合物(一般為氬、氪等)。

- 準分子雷射器:比如KrF(248 nm)、XeF(351-353 nm)、ArF(193 nm)、XeCl(308 nm)、F2(157 nm,均為紫外線)。

- 金屬蒸汽雷射器:比如銅蒸汽雷射器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。

- 金屬鹵化物雷射器:比如溴化銅雷射器,波長介於510.6-578.2 nm之間。由於很好的加強性,可以不用諧振鏡。

化學激發雷射器是一種特殊的形式。激發通過媒介中的化學反應來進行。媒介是一次性的,使用後就被消耗掉了。對於高功率的條件及軍事領域是非常理想的。

- 鹽酸雷射器

- 碘雷射器

Remove ads

介質是固體的雷射器,此種工作物質通過燈、半導體雷射器陣列、其他雷射器光照泵浦得到激發。熱透鏡效應是大多數固體雷射器的一項缺陷。

- 紅寶石雷射器:世界上第一台雷射器,1960年7月7日,美國青年科學家梅曼宣布世界上第一台雷射器誕生,這台雷射器就是紅寶石雷射器。

- 摻釹釔鋁石榴石(Nd:YAG)雷射器:最常用的固體雷射器,工作波長一般為1064 nm,這一波長為四能階系統,還有其他能階可以輸出其他波長的雷射。常透過KTP, BBO, LBO 等非線性晶體轉換為 532 nm, 355 nm, 266 nm 波長光源。

- 摻釹釩酸釔(Nd:YVO4)雷射器:低功率應用最廣泛的固體雷射器,工作波長一般為1064nm,可以通過KTP,LBO非線性晶體倍頻後產生532nm的雷射進行波長的轉換。

- 摻鐿釔鋁石榴石(Yb:YAG)雷射器:適用於高功率輸出,這種材料的碟片雷射器在雷射工業加工領域有很強優勢。

- 鈦藍寶石雷射器:具有較寬的波長調節範圍(670nm~1200nm)

- 光纖雷射器:用摻有稀土元素的玻璃(SiO2)光纖作為增益介質。[5]

Remove ads

半導體雷射器是電驅動的二極體。施加電流產生的大量電子與電洞複合時,便產生受激發射作用的光增益。在晶體的解理面端點處的反射形成光學諧振腔,通常是利用兩種不同的材料來形成共振腔,儘管有些設計是把共振腔放在半導體晶體的外面。

商業雷射二極體的發射波長是從375nm到3500nm。低到中等功率雷射二極體被應用於雷射印表機、CD/DVD播放機和雷射指示器。應用於工業切割焊接,工業雷射二極體的最高功率已經達到了10 kW (70dBm)[來源請求]。

染料雷射器使用有機染料作為增益介質。

自由電子雷射器(Free electron lasers),或FEL,是以自由電子為工作物質,將高能電子束的能量轉換成雷射的裝置,具有短波長、大功率、高效率和波長可調節的特性,波長從微波,到太赫茲輻射和紅外線,到可見光譜,到軟X-射線。

活細胞可以基因改造工程產生綠色螢光蛋白(GFP)。綠色螢光蛋白(GFP)被用作雷射的「增益介質」,光放大就發生在GFP。

構成

雷射器大多由激發系統、雷射介質和光學諧振腔三部分組成。激發系統就是產生光能、電能或化學能的裝置,如雷射電源。目前使用的激發手段,主要有光照、通電或化學反應等。雷射介質是能夠產生雷射的物質,如紅寶石、釹玻璃、氖氣、半導體、有機染料等。光學諧振腔的作用,是用來放大加強輸出雷射的亮度(強度),調節和選定雷射的波長和方向等。

應用

雷射應用很廣泛,主要有光纖通信、雷射光譜、雷射測距、雷射雷達、雷射切割、雷射唱片、雷射掃描、雷射滅蚊器[6]等。

第一次在大眾日常生活中使用雷射是超市條碼掃描儀,於1974年推出。光碟在1978年推出,是包括雷射的第一個成功的消費產品,但光碟播放器是第一個裝備有雷射器的常見設備。緊接著,在1982年開始出現雷射印表機。

一些其他用途有:

- 醫學:無血手術、雷射治療、手術治療、腎結石治療、雷射矯視、牙科

- 工業:切割、焊接、材料熱處理、打標記、非接觸性測量

- 軍事:目標標記、彈藥制導、導彈防禦、雷射武器

- 司法:指紋鑑定、超速取締

- 科研:光譜學

- 生產/商業應用:雷射印表機、光碟、條碼掃描儀、雷射指示器

- 雷射燈光顯示:雷射燈光秀

- 美容手術皮膚治療:雷射美容

- 建築:雷射水平儀、雷射測距儀

2004年,不包括二極體雷射器,約有131,000個雷射器被售出,價值為21.9億美元[7]。同年,共售出約7.33億二極體雷射器,價值為32億美元[8]。

安全性

即使是第1級的雷射也被認為有潛在性的危險。西奧多·梅曼創造的第一個雷射器只有「吉列」的功率,它只能灼熱吉列刮鬍刀的刀片。但是,幾毫瓦的低功率照射,都足以危害到人眼的視力。如果該雷射的波長在眼角膜和透鏡可以良好聚焦在視網膜的範圍內,就意味著這種相干性低的發散的雷射會被眼睛聚焦在視網膜上極小的區域,只要幾秒鐘或更短的時間,就會造成視網膜局部的燒灼和永久性的傷害,有機會引致視網膜穿洞(網膜出現裂孔)及嚴重情況出現視網膜脫落[9]。

雷射器通常都會標示有著安全等級編號的雷射警示標籤:

- 第1級(Class I/1):在裝置內是安全的。通常是因為光束被完全的封閉在內,例如在CD播放器內。

- 第2級(Class II/2):在正常使用狀況下是安全的,眼睛的眨眼反射可以避免受到傷害。這類設備通常功率低於1mW,例如雷射指示器。

- 第3 a/R級(Class IIIa/3R):功率通常會達到5mW,並且在眨眼反射的時間內會有對眼睛造成傷害的小風險。注視這種光束幾秒鐘會對視網膜造成立即的傷害。

- 第3b/B級(Class IIIb/3B):在暴露下會對眼睛造成立即的損傷。

- 第4級(Class IV/4):雷射會燒灼皮膚,在某些情況下,即使散射的雷射也會對眼睛和皮膚造成傷害。許多工業和科學用的雷射都屬於這一級。

這種標示的功率是針對可見光和連續波長的雷射,對脈衝雷射和不可見光雷射還有其它適用的限制。對使用第3B級和第4級雷射工作的人,還需要可以吸收特定波長光的護目鏡保護他們眼睛的安全。

某些波長超過1.4 μm的紅外線雷射通常被歸類為對「眼睛安全」的。這是因為水分子的內在分子震動對這一波段附近的頻譜有著強烈的吸收,因此這些波長的雷射在通過眼角膜時會被稀釋,完全沒有辦法殘留的光線會被透鏡聚焦到達視網膜。但是"眼睛安全"的標籤可能會造成誤導,因為它只適用於低功率的連續光束,任何高功率或有Q-斷路器的雷射,在這種波長一樣可以燒灼眼角膜,造成眼睛嚴重的損傷。

軍事用途

相關條目

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads