热门问题

时间线

聊天

视角

社會崩潰

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

社會崩潰(也稱為文明崩潰)是指複雜社會的衰落和失序,其特徵是社會的文化認同和作為調節系統的複雜性喪失、政府垮台和暴力興起。社會崩潰的原因有自然災害、戰爭、瘟疫、饑荒、經濟崩潰、人口銳減或過剩、大規模移民、敵對文明的破壞或同化。文明經歷過社會崩潰後可能會恢復到原始狀態,也可能被同化到一個更強大的社會(文明)中,甚至完全消失。

此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2025年10月2日) |

幾乎所有文明,無論其規模或複雜程度如何,都曾經發生過社會崩潰,中國、印度、埃及等文明能在崩潰後復興。然而,有一些卻再也沒有恢復過來,比如東西羅馬帝國、瑪雅文明、復活節島文明。[1]

人類學家、歷史學家、社會學家對文明崩潰提出了各種解釋,其中涉及的原因包括環境變化、資源枯竭、無法持續的社會複雜性、入侵、疾病、社會凝聚力衰退、不平等加劇、長期的認知能力下降、創造力喪失和天災。雖然一種文化的徹底滅絕是不可避免的,但部分從滅絕文化中所孕育出的新文化也會被認為是舊文化的延續,儘管新文化的複雜程度相較於舊的文化急劇下降。就算沒有文化繼承,像西羅馬帝國這樣極速崩潰的社會,其影響也會在消亡後一直存在。[2]

對社會崩潰的研究,即崩潰學,是歷史學、人類學、社會學和政治學專家的課題。最近,氣候學和複雜系統研究方面的專家也加入了該研究的行列。[3]

Remove ads

概念

約瑟夫·坦特(Joseph Tainter)在《複雜社會的崩潰》一書中闡述了社會崩潰,成為崩潰學的開山之作。[4]書中提到,「崩潰」是一個「寬泛的詞彙」,但從崩潰學上來說,這個詞可以被解釋為「一個政治過程」。[5]他將社會崩潰定義為:導致「社會政治結構土崩瓦解」的過程,並將西羅馬帝國的衰落視為西方世界「最廣為人知的社會崩潰實例」。[5]

賈德·戴蒙[6]的著作《大崩潰》(2005),認為可以用長期運營和社會轉型重組的眼光,去看那些作為社會崩潰案例討論的文明或國家,這些社會只是在經歷一次「重組」,特別是當崩潰被視為一個政治體系的「徹底終結」的時候。[7]

什穆埃爾·艾森施塔特說,「社會崩潰」從來沒有沒有發生過。[8]區分「全部消退滅亡」與「可能再次重生」是不一樣的,這個問題對於崩潰學研究很重要。[8]他經常拒絕「崩潰」一詞,並批評這樣一種觀念,例如:古瑪雅文明經常被吹捧為社會崩潰的典型例子,但事實上,這種崩潰主要發生在在東部低地,然而中美洲西部高地的許多城市仍保留著古老的制度,一直延續到16世紀。

Remove ads

「社會年齡」

社會科學家盧克·坎普(Luke Kemp)分析了從公元前3000年到公元600年的數十個文明(他對文明的定義是「一個擁有農業技術、坐擁多個城市、在區域內具有絕對軍事地位、並且有可持續發展的政治結構的社會」),其中壽命最長的有東非庫施王國(1150年)、非洲的阿克蘇姆王國(1100年)、南亞的吠陀文化和中美洲的奧爾梅克文明(均為1000年)、拜占庭帝國(1083年);壽命最短的則有印度難陀帝國(24年)和中國秦朝(14年)。[9]

複雜系統專家塞繆爾·阿貝斯曼對此統計分析闡述道:崩潰通常是一個隨機事件,與社會的年齡無關。古老的社會不會比新生的社會容易崩潰,反之亦然。這類似於進化生物學家所說的「紅皇后假說」:如果一個物種長期處於惡劣生態環境,則它隨時可能會滅絕。[1]

崩潰原因

人類社會是一個複雜的系統,經濟、環境、人口、社會和文化等因素都可能會導致其崩潰,並且它們之間如同多米諾骨牌,只要一個因素足夠糟糕,就會引起連鎖反應,最終導致崩潰發生。自然災害(例如海嘯、地震、流行病等)馬爾薩斯災難、人口過剩或資源枯竭,都可能是崩潰的促成因素。[10]對過去社會的研究表明了,這些因素可能並不僅僅導致崩潰。如果社會裡還存在嚴重的不平等和暴露的腐敗,會導致崩潰的同時受壓迫的下層階級崛起,並在革命中從較小的富裕精英階層手中奪取權力。賈里德·戴蒙德認為,社會也會因森林砍伐、土壤肥力喪失、貿易限制、針對地方性的暴力不斷增加而崩潰。[11]

考古學家發現了非洲和亞洲5000至4000年前的特大乾旱跡象。這一時期撒哈拉沙漠不僅從綠洲變成沙漠,還擾亂了南亞和東南亞的季風季節,在東亞引發了洪水,阻礙了農業和複雜文化的發展。氣候變化可能是導致美索不達米亞阿卡德帝國和印度河流域文明的衰落的原因之一。[13]此次氣候的劇烈變化被稱為4.2千年事件。[14]

公元前3000年左右,在如今印度西北部和巴基斯坦地區,居住著高度發達的印度河流域文明,但該文明與公元前1700年崩潰了。由於印度河文字尚未被破譯,其崩潰的原因仍然是個未解之謎[12],不過有一些證據表明自然災害是其衰落的原因。[15]該文明逐漸衰落的跡象在公元前1900年開始出現,兩個世紀後,大部分城市就被廢棄了。考古證據表明人際暴力以及麻風病和結核病等傳染病在這一時期有所增加。[16][17]歷史學家和考古學家認為,嚴重而持久的乾旱以及與埃及和美索不達米亞貿易斷絕導致了此次崩潰,同時還發現了地震作為證據——莫克蘭海岸沿線的兩個可能的港口地點發生了海平面變化,導致這兩個港口不再臨海。[18][19][20][21]

火山爆發會突然地影響氣候,在火山大噴發期間,二氧化硫(SO2)被排放到平流層,然後在高空在停留數年並逐漸被氧化成硫酸鹽氣膠。硫酸鹽氣膠具有高反射性,會減少入射陽光,冷卻地球表面。科學家們透過鑽探冰川和冰蓋,可以研究出各個時期的大氣成分。由內華達州里諾沙漠研究所的小組推斷:公元前44年三月十五日凱撒大帝遇刺一年後,留下的權力真空以及奧克莫克火山(位於今天的阿拉斯加)的噴發並導致了血腥的內戰。根據歷史記載,那是一個氣候惡劣、農作物歉收、大範圍饑荒和疾病的年代。全球不同地區的樹木年輪和洞穴石筍的分析佐證了他的論點。北半球變得更加乾燥,但南半球變得更加濕潤。但事實上,根據希臘歷史學家阿庇安(Appian)記載,埃及即使沒有發生洪水時間裡,也面臨著饑荒和瘟疫。同時羅馬也對於埃及——這個重要的食物產出地,越來越看重。公元前30年克利奧帕特拉自殺後,埃及就進入羅馬統治之下。雖然很難確定如果奧克莫克火山沒有噴發,埃及是否會成為羅馬的一個行省,但噴發肯定加速了這一過程。[23]

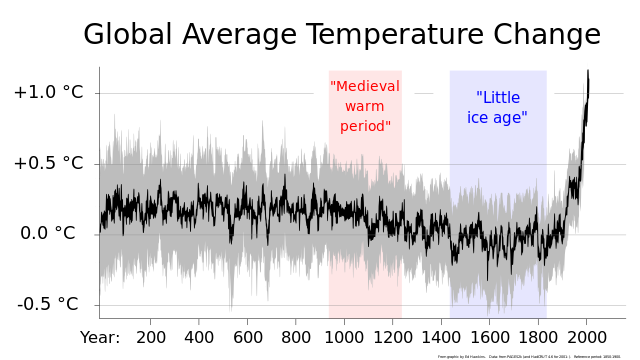

研究表明,氣候變化也是中國、中東、歐洲和美洲歷史社會衰落的關鍵因素。古氣候溫度重建表明,社會動盪、社會崩潰、人口死亡通常和一次重大的氣候變化同時發生。來自中國大陸和香港的研究小組成功建立了氣候變化與前工業時代大規模人類危機之間的因果關係。短期危機可能是由社會問題引起的,長期危機的最終原因是氣候變化。[24]而且由於農業高度依賴氣候,區域氣候的任何變化都可能導致農作物歉收。[25]

蒙古征服恰逢十三至十四世紀北半球的一段變冷時期,當時中世紀溫暖期時期正在過渡向小冰期,造成了農業壓力。在歐洲,氣候變冷並沒有直接促進黑死病傳播,但越來越冷的氣溫引發了戰爭、大規模移民和饑荒,從而助長了疾病的傳播。[25]

離我們最近的一個例子是歐洲十七世紀的普遍危機,這是一個氣候惡劣、農作物歉收、經濟困難、極端群體間暴力衝突不斷以及由於小冰期而導致高死亡率的時期。蒙德極小期涉及的太陽黑子極其罕見。許多事件發展成為武裝衝突,例如始於波西米亞的繼承戰爭王座三十年戰爭(1618-1648)。[24]神聖羅馬帝國(位於現代德國)新教徒和天主教徒之間的敵意更是火上澆油。很快,它升級為一場歐洲所有主要大國之間的衝突,並且摧毀了德國大部分地區。戰爭結束後,歐洲部分地區的人口減少了百分之七十之多。[26]然而,並非所有社會都在這一時期面臨危機。具有高承載能力和貿易經濟體的熱帶國家並沒有受到太大影響,因為氣候變化並沒有導致這些地方的經濟蕭條。[24]

Remove ads

大約公元前4000年和3000年,歐亞大陸西部的新石器時代人口數量下降,可能是由於鼠疫和其他病毒性出血熱所致。[27]隨之而來的是印歐人的移民。[28]公元前3000年左右,來自東歐大草原的顏那亞文化開始在整個歐亞大陸進行大規模擴張,大多數人認為這與印歐語言的傳播有關。[29]

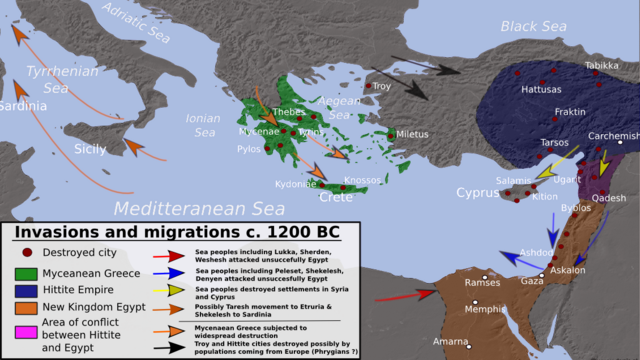

一個神秘的,由兇猛的海上掠奪者組成的鬆散聯盟「海上民族」,被認為是東地中海青銅時代晚期崩潰的主要原因之一。[30]

西臺帝國在公元前1285年與埃及人發生卡迭石之戰後,帝國開始出現衰落跡象。此時的帝國,外有海上民族的劫掠,內有權力鬥爭、農作物歉收和餓殍遍野。埃及人與西臺人簽訂了和平條約,在饑荒時期為他們提供了食物,但這遠遠不足以支撐西臺人的社會。公元前1200年左右,海上民族占領了小亞細亞西海岸的一個港口,切斷了西臺人的糧食供應貿易路線。西臺首都哈圖沙被毀。一些西臺領土逃過了這次崩潰,但最終在公元前七世紀被亞述人占領。[31]

米諾斯文明以克里特島為基礎,以海上貿易為中心。公元前1450年左右,它被併入邁錫尼希臘,而希臘本身在公元前1200年左右,由於各種軍事衝突(例如來自北方的多利安人的入侵和來自海上民族的攻擊),而陷入嚴重衰落。[32]

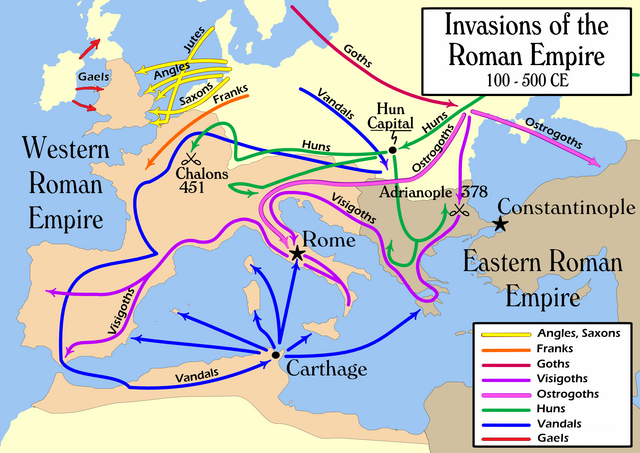

公元前三世紀,匈奴被漢朝趕出漠北,於是阿提拉把他的鐵騎面向了歐洲,發起了對歐洲的侵略和掠奪運動,其最遠到達高盧(今法國)。阿提拉的匈奴人還與羅馬帝國發生衝突,而此時的羅馬帝國為了便於管理已經分為兩半:東羅馬帝國和西羅馬帝國。儘管羅馬人在公元451年的沙隆戰役中成功阻止了阿提拉,但次年卻無法阻止阿提拉進攻羅馬的義大利地區。米蘭等義大利北部城市遭到匈奴鐵騎蹂躪。匈奴人的崛起也迫使日耳曼人離開他們的領土,使這些日耳曼人進入法國、西班牙、義大利的部分地區。羅馬城也在410年遭到西哥德人的攻擊,並在455年遭到汪達爾人的掠奪。[33]內亂、經濟疲軟和日耳曼民族的無情入侵,將西羅馬帝國推向了最終的衰落。西羅馬最後一位皇帝羅穆盧斯·奧古斯都於476年被德國奧多亞塞廢黜,自立義大利國王。[34]

公元十一世紀,北非人口眾多、這片承載著繁榮的文明的地區卻在內戰中耗盡資源,在遭受巴努蘇萊姆和巴努希拉爾貝都因部落入侵後崩潰了。[35]伊本·赫勒敦說到:「所有被巴努希拉勒入侵者蹂躪的土地都變成了乾旱的沙漠。」[36]

1206年,成吉思汗取得對蒙古的統治,並開始了他的領土擴張運動。蒙古人高度靈活和機動的騎兵使他們能夠高效、迅速地征服敵人。[37]在十三和十四世紀蒙古入侵之後的殘酷掠奪中,入侵者殺死了中國、俄羅斯、中東和中亞的人。並且隨後的蒙古領導人,如帖木兒,摧毀了許多城市,屠殺了數千人,並徹底地破壞了美索不達米亞的古代灌溉系統。入侵將定居社會轉變為游牧社會。[38]例如,在中國,蒙古征服期間的戰爭、饑荒和瘟疫使人口減少了一半(大約減少了5500萬人)。[25]蒙古人還導致大量人口流離失所,造成權力真空。

Remove ads

公元前1210年左右,埃及新王國向四分五裂的西臺帝國運送了大量穀物。導致了安納托利亞地區出現了糧食短缺,[1]儘管埃及在克蘇伊斯戰役中擊敗了海上民族,但埃及本身卻急劇衰落。東地中海所有其他社會的崩潰擾亂了原有的貿易路線並造成了廣泛的經濟蕭條。政府工作人員的工資過低,導致歷史上第一次罷工,削弱了王室權威。[30]政府不同派系之間也存在政治內鬥。尼羅河洪水減少導致歉收,導致嚴重饑荒。食品價格上漲至正常價格的八倍,有時甚至能達到二十四倍。隨後出現失控的通貨膨脹。這導致了古埃及在第二十王朝(約公元前1187年至公元前1064年)從地中海的一個主要強國淪為一個嚴重分裂和衰弱的國家。[1]

公元前481年至公元前221年,中國戰國時期結束,秦朝嬴政成功擊敗六國,成為中國第一位皇帝,史稱秦始皇。秦始皇作為一位冷酷而高效的統治者,組建了一支紀律嚴明、並且職業化的軍隊,並推行了大量改革,例如統一語言、統一度量衡。然而,內訌和叛亂使得秦朝在他去世後分崩離析[39]

公元十四世紀初,英國因異常強降雨和洪水而多次遭受農作物歉收。許多牲畜要麼挨餓,要麼被洪水淹死。食品價格飛漲,愛德華二世國王試圖透過實施價格管制來糾正這種情況,但商販拒絕以低價出售食品。很快從平民到貴族,幾乎人人都缺少食物。許多人訴諸乞討、犯罪和吃下水。甚至還有同類相食的報道。

在歐洲大陸,情況與英國發生的同樣糟糕。歐洲1315年至1317年的大饑荒恰逢中世紀溫暖期的結束和小冰河期的開始。

一些歷史學家懷疑這一時期的氣候變化是由於1314年紐西蘭塔拉威火山噴發造成的,[40]而且大饑荒只是那個世紀襲擊歐洲的災難之一,百年戰爭和黑死病也隨之而來。[40][41]最近對樹木年輪的分析補充了歷史記錄,並表明1314年至1316年的夏季是700年來有記錄以來最潮濕的夏季之一。[41]

Remove ads

從歷史上看,農業的興起也導致了傳染病的興起。[42]與狩獵採集社會相比,農業社會往往久坐不動,人口密度更高,與牲畜接觸頻繁,並且更容易接觸受污染的水源和更高濃度的垃圾。衛生條件差、缺乏醫學知識、迷信。[42][43]

記者麥可·羅森沃爾德寫道:「歷史表明,過去的流行病深刻地重塑了社會。屍橫遍野,帝國衰落。政府崩潰。幾代人長眠於此。」[44]

根據希臘醫生蓋倫對安東尼瘟疫症狀的描述,患者會咳嗽、發燒、腹瀉、喉嚨腫脹和口渴,現代專家確定安東尼瘟疫(公元165-180年)的可能罪魁禍首是天花或麻疹。 [44] [45]這種疾病很可能始於中國,並透過絲綢之路傳播到西方。羅馬這座城市飽受過度擁擠、衛生條件差和飲食不健康的折磨,成為了瘟疫的傳播中心。很快,這種疾病就蔓延到了高盧,並摧毀了萊茵河沿岸的羅馬防禦工事。以前強大的羅馬軍隊如今卻變成了被釋放的奴隸、德國僱傭兵、罪犯和角鬥士。安東尼瘟疫造成了商人的嚴重短缺,從而擾亂了貿易,也造成了農民的嚴重短缺,從而導致了糧食危機。隨後經濟蕭條,政府收入下降。一些人指責皇帝馬而庫斯·奧列里烏斯和共治皇帝盧基修斯·維魯斯(兩人都是這種疾病的受害者)冒犯了眾神。一些歷史學家認為安東尼瘟疫是西羅馬帝國衰落的起點。接下來是西普里安瘟疫(公元249-262年)和查士丁尼瘟疫(公元541-542年)。他們一起打破了羅馬帝國留下來的基礎。[45]

流行病還摧毀了薩珊帝國。哈里發阿布·伯克爾占領了薩珊王朝,以及羅馬在高加索、黎凡特、埃及和北非地區控制的領土。在查士丁尼瘟疫之前,地中海世界的商業和文化一直穩定掌控在羅馬手中。瘟疫之後,它分裂成三個勢力:伊斯蘭文明、拜占庭帝國和後來被稱為歐洲中世紀的文明。由於死亡人數過多,工人(其中許多是奴隸)的供應嚴重短缺。地主別無選擇,只能將土地借給農奴耕種,以換取軍事保護和其他特權。這就播下了封建主義的種子。[46]

有證據表明,蒙古人的遠征可能將黑死病傳播到了歐亞大陸的大部分地區,從而引發了十四世紀初的黑死病。[47][48][49]無論事實如何,到1340年代,黑死病真真切切的已導致兩億人死亡。[43]歐洲人口花了兩個多世紀才恢復到大流行前的水平。[43]它破壞了歐洲社會的穩定,並削弱了封建主義和教會的權威。[50]

由於勞動力短缺,各種降低勞動力成本、節省時間、提高生產率的發明被廣泛採用,如三田輪作制度、鐵犁、施肥、水泵等。許多以前的農奴現在擺脫了封建義務,搬到了城市,轉行從事手工藝和手工業。較成功的人成為新的中產階級。隨著對無數消費品的需求增加,貿易蓬勃發展。社會變得更加富裕,有能力資助藝術和科學。[46]

歐洲探險家和殖民者給美洲原住民帶去了大量疾病。美洲原住民並沒有接觸到舊世界農業興起後出現的大量傳染病。因此,他們的免疫系統不足以應對舊世界的天花、麻疹、百日咳、黑死病等疾病。天花在1520年代肆虐墨西哥,僅在特諾奇蒂特蘭就造成了15萬人死亡(甚至包括他們的皇帝)。

人們普遍認為,新大陸多達90%或95%的美洲原住民的死亡是由舊大陸疾病造成的。[51]

類似的事件也發生在大洋洲和馬達加斯加。天花給原住民帶來了毀滅性地打擊,一些消息來源稱,該疫情導致澳大利亞東海岸約50%的沿海原住民死亡。[52]

隨著人類社會的進步,社會不斷擴大,蓬勃發展。社會同時變得更加依賴貿易。農村低密度地區的人口向人口稠密的城市遷徙,傳染病更容易傳播。即使在現代,疫情也很頻繁,但現代醫學能夠減輕其影響。[43]

人口在二十世紀急劇增長,家畜的數量也急劇增加,疾病可能從這些動物傳染給人類,從1928年青黴素開始,抗生素的出現挽救了數億細菌感染患者的生命。然而因為細菌對抗生素的耐藥性越來越強,醫生和公共衛生專家(例如英格蘭前首席醫療官莎莉戴維斯)甚至警告即將到來的「抗生素末日」。世界衛生組織在2019年警告說,隨著疫苗懷疑論的蔓延,麻疹等疾病又死灰復燃。這導致世界衛生組織將反疫苗運動列為世界十大公共衛生威脅之一。[53]

Remove ads

希臘歷史學家波利比烏斯在《歷史》中寫道,希臘化時代的衰落主要歸咎於低生育率。他斷言,雖然沒有曠日持久的戰爭和致命的流行病,但是如果人們只是對「身外之物,閒散生活的樂趣」感興趣,就不想再去結婚和養育孩子了,人口一樣會減少。 [54][55]

大約公元前100年,浪漫愛情的概念開始在羅馬流行。在羅馬共和國的最後幾年,羅馬婦女因離婚、婚外情和不願生育而聞名。[56]羅馬帝國建立後,凱撒·奧古斯都立法來提高出生率。[57][56]「20至60歲的男性和20至50歲的女性在法律上有結婚義務,在相關年齡範圍內喪偶或離婚的個人必須再婚。那些已經生育了三個孩子(自由人)和四個孩子(自由奴隸)的人可以得到豁免。對於政治或官僚職位,優先考慮那些至少有三個婚生子女的人。那些未能生育的人將面臨繼承權的減少。」[56]

在對羅馬貴族的一次演講中,凱撒表達了對羅馬精英階層低出生率的擔憂。獲得自由的奴隸被授予公民身份,羅馬盟友在政府中獲得席位,以增加羅馬的權力和繁榮,但羅馬人卻生育率低下,要把關鍵事務托與外人打理。[58]

低生育率與高撫養比,精英和平民之間財富分配不均,可能會導致人口失衡,這兩者都是羅馬帝國的特徵。[59][60][61]

人類社會崩潰的幾個關鍵特徵可能與人口動態有關。[62]例如,秘魯庫斯科的原住民在西班牙征服時就面臨著性別比例失衡的壓力。[63]

有強有力的證據表明人類也表現出人口周期(在可預測的時間段內上升和下降的現象)。[64]羅馬、中世紀和近代早期的英國和法國,希臘羅馬和鄂圖曼帝國統治時期的埃及,以及中國各個朝代的不同社會,都表現出類似的政治模式。

前工業化農業社會通常會度過一個兩個世紀左右的穩定,隨後就會面臨不穩定。然而,如果人民保持團結,統治階級保持強大,僅僅是因為人口過剩,不足以讓這個社會面臨不穩定。[65]

Remove ads

理論

人類學家約瑟夫·坦特(Joseph Tainter)提出理論,崩潰的社會本質上耗盡了他們自己的設計,無法適應自然收益遞減。

哲學家奧斯瓦爾德·斯賓格勒(Oswald Spengler)認為,處於「冬天」時期的文明會出現對抽象思維的厭惡。[1]

心理學家大衛·蘭德和喬納森·科恩推測,人們會在兩種廣泛的思維模式之間切換。一個思維是「思考細緻卻緩慢」一個是「思考快速而僵化」。這解釋了為什麼人們在只憑推理就能拯救自己時,卻用了僵化的思維,讓自己步入深淵。

坦特指出,根據行為經濟學,人類的決策過程往往非理性多於理性,隨著創新率下降(以發明數量相對於研發資金的比例來衡量)。找到解決社會崩潰問題的技術方案變得越來越困難。[2]

與游牧狩獵採集不同,定居生活解放了很多生產力。

隨著人口的增長和非可再生能源枯竭,環境的收益遞減卻被人們所忽視。如果社會的複雜性發展超出了實際可持續的範圍,那麼社會的複雜性就會受到潛在的威脅,隨之而來的是無序的重組。

經濟、文化和社會制度與生態關係的徹底崩潰也許是崩潰最常見的特徵。賈里德·戴蒙德(Jared Diamond)在他的著作《崩潰:社會如何選擇成敗興亡》中提出了導致崩潰的五個相互關聯的原因,這些原因相互關聯:不可持續的資源開發、氣候變化、友好社會支持的減少、敵對的鄰居以及對變革的不適當態度。[66][67]

能源在整個人類歷史中發揮著至關重要的作用。能源與每個社會的誕生、成長和衰落息息相關。分工和城市發展需要能源剩餘。廣泛的財富和文化設施需要大量的能源剩餘。經濟前景隨著社會獲得廉價而豐富的能源而波動。[68]

政治學家托馬斯·霍默-迪克森和生態學家查爾斯·霍爾提出了一種稱為能源投資回報率(EROI)的經濟模型,該模型衡量社會透過使用能源獲取能源而獲得的剩餘能源量。[69]能源短缺推高了價格,因此激勵人們探索和開採以前不經濟的資源,這些新資源可能仍然充足,但需要更多的投入能源去開採,因此回報率並不像最初想像的那麼高。[68]

數學家(Safa Motesharrei)和他的合作者表明,使用不可再生能源的文明反而能達到使用可再生能源文明規模的兩倍。[2][70]但同時坦特警告說,在現代世界,如果化石燃料的供應被切斷,水和食物的短缺就會隨之而來,在最糟糕的情況下,數百萬人將在幾周內死亡。[2]

荷馬-迪克森斷言,EROI的下降是羅馬帝國衰落的原因之一。歷史學家約瑟夫·坦特對瑪雅帝國也提出了同樣的說法。[39]

根據約瑟夫·坦特(Joseph Tainter 1990)的說法,太多學者在面臨崩潰時假設以下三種模型中的一種或多種,從而對社會崩潰做出了膚淺的解釋:

- 恐龍社會——一個大規模社會,其中的資源正在以指數速度耗盡,但由於統治精英不願意或無法適應這些資源的減少,所以沒有採取任何措施來預防這個問題。在這種類型的社會中,統治者傾向於反對任何偏離其當前行動方針的解決方案,但贊成集約化,並為當前的計劃、項目和社會機構投入越來越多的資源。

- 失控火車社會——一個不斷擴張的社會,這種類型的社會幾乎完全基於劫掠(例如掠奪或剝削)而不是發展農業商業,無法無限期地維持下去。當無法實現新的征服時,亞述帝國、羅馬帝國和蒙古帝國都崩潰了。

- 紙牌屋社會——這個社會已經變得如此龐大,包含如此多複雜的社會機構,以至於它本質上是不穩定的,容易崩潰。古代有拜占庭官僚體質,近現代有東歐集團和其他共產主義國家,現代也有朝鮮等,這種社會其中所有社會組織都是政府或執政黨的手臂,因此政府必須要麼大規模地扼殺社團,要麼減少活動。其實際權威性低於其所聲稱的權威性。[71]

坦特認為,這些模型雖然表面上有用,單獨或共同解釋都不能找出所有社會崩潰的情況。

坦特認為,社會複雜性是最近才出現的、相對異常的現象,需要持續觀察。他斷言,理解崩潰的最佳方式是掌握四個公理。用他自己的話來說:

- 人類社會是解決問題的組織;

- 社會政治系統需要能量來維持;

- 複雜性的增加會帶來人均成本的增加;

- 作為解決問題的對策,對社會政治複雜性的投資達到了邊際回報下降的地步。

考慮到這些,崩潰可以簡單地理解為維持社會複雜性所需能量的損失。

因此,崩潰是社會複雜性、分層、內部和外部溝通與交流以及生產力的突然喪失。[71]

英國歷史學家阿諾德·J·湯因比在其廣受好評的12卷本著作《歷史研究》(1934-1961)中探討了28個文明的興衰,得出的結論是,文明的崩潰通常主要是由內部因素、造成的。但外部壓力也起了一定作用。 他的理論認為,所有文明都會經歷幾個不同的階段:起源、成長、困難時期、普遍狀態和解體。

湯因比認為,一個文明崩潰的最終標誌是當占主導地位的少數人形成一個普遍國家時,這會扼殺政治創造力。他說:

首先,占主導地位的少數人試圖以武力——鎮壓一切造反者要求的東西——並且固執地占據一種已經不再值得繼承的貴族地位;隨後,無產階級在爆發革命時,又用怨恨來回報不公正,用仇恨來回報恐懼,用暴力來回報暴力。然而最後,整個運動以一種「積極的創造行為」結束——占主導地位的民族創造了一個普遍的國家,內部無產階級創造了一種普遍的教會,外部無產階級創造了一群野蠻的戰爭樂隊。

——阿諾德·J·湯因比

他認為,隨著文明的衰落,它們會形成「內部無產階級」和「外部無產階級」。內部無產階級受到文明內部占主導地位的少數人的壓制,是痛苦的;外部無產階級生活在文明之外,處於貧困和混亂之中,是嫉妒的,他認為,隨著文明的衰落,「社會體中出現了分裂」,放棄和自我控制一起取代了創造力,逃學和殉道取代了有創造力的門徒訓練。[72]

影響

社會崩潰對於文明造成的打擊是不可估量的,例如東地中海:邁錫尼文明的滅亡,貿易路線受到干擾甚至無法繼續進行,聚集點遭到大規模廢棄,歷史記載中斷,人口驟減,甚至會出現文化倒退的現象(例如文學作品驟減,文字不再被使用)[73],一般經歷過崩潰的文明,需要許久才能恢復。但恢復的文明複雜性,已經遠不及原來文明的複雜性了。[74]

文明和社會崩潰的例子

- 有新生文明和重建成功的文明

- 崩潰後被同化的文明

- 阿卡德帝國統治下的蘇美爾

- 亞述建立以色列王國

- 西臺人的巴比倫

- 英國人征服盎格魯撒克遜人,諾曼人

- 可薩汗國由基輔羅斯的東斯拉夫人統治

- 東羅馬帝國(中世紀希臘)被西方和東方鄰國騷擾,最終被鄂圖曼帝國吞併

- 蒙古帝國滅亡契丹西遼、金、西夏、南詔、宋、花剌子模、阿拔斯哈里發、阿尤布王朝、尼扎里·伊斯瑪儀、羅姆蘇丹國、基輔羅斯、伏爾加保加利亞、庫曼人

- 越南南下擴張期間的占婆王國[75]

- 西班牙帝國的阿茲特克、印加和瑪雅文明

- 普魯士王國、俄羅斯帝國和奧地利大公國瓜分的波蘭立陶宛聯邦

- 崩潰後失落的文明

參見

- 馬爾薩斯人口論和環境崩潰

- 文化和制度崩潰

- 系統學

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads