热门问题

时间线

聊天

视角

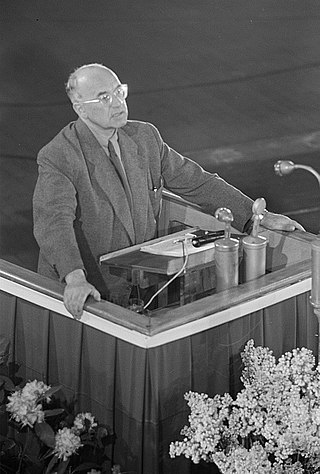

約翰尼斯·貝歇爾

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

約翰尼斯·羅伯特·貝歇爾(德語:Johannes Robert Becher,1891年5月22日—1958年10月11日)是德國政治家、小說家和詩人。

此條目沒有列出任何參考或來源。 (2024年12月11日) |

Remove ads

生平

貝歇爾生於慕尼黑,父親是法官亨利希·貝歇爾[1][2],母親是約翰娜·波爾克[3][4]他在當地接受教育。1910年4月,貝歇爾和他1月份認識的女子福斯計劃共同自殺,貝歇爾開槍殺死了福斯,重傷了自己[5]在他父親的努力下,貝歇爾被判定為神經錯亂[6] 他的早期詩歌中充滿了和這件事相關的痛苦與掙扎[5][7]

1911年起,貝歇爾在慕尼黑和耶拿學習醫學和哲學[1]他放棄了自己的學業,開始創作表現主義詩歌,1913年發表了最早的作品。自殺留下的傷使他不滿足服役條件,他還染上了嗎啡癮,後來他與之鬥爭許久[5]一戰中,貝歇爾以卡爾·李卜克內西為榜樣,號召人民起來結束這場戰爭。1917年後,他發表多篇歌頌十月革命和社會主義的詩。1918年加入了斯巴達克團,1919年加入德國共產黨。

1933年隨著德國納粹黨的崛起,現代主義藝術運動受到壓制。貝歇爾於1933年從一次軍事襲擊中逃脫,並在巴黎定居了幾年。1935年隨德共中央移居蘇聯,參加了反法西斯文化統一戰線,並被選為德共中央委員。1935年的大清洗中,貝歇爾被指控和托洛茨基有聯繫,1936年他被禁止離開蘇聯。這一時期中他一直和抑鬱鬥爭,並且多次試圖自殺[5]。

1939年的蘇德互不侵犯條約震驚了德國的社會主義者。1941年6月德國入侵蘇聯後,貝歇爾和其他德國共產黨人被疏散到塔什干。[5]他和匈牙利哲學家、文學評論家盧卡斯成為朋友[8]。他們一起認真地研究了18和19世紀文學。他於1942年重獲青睞並被召回莫斯科。[5]1943年成為自由德國國家委員會的創始人之一。

二戰結束後,貝歇爾離開蘇聯回到德國,定居在後來成為東柏林的蘇聯佔領區。作為德國共產黨的成員,他被任命為各種文化和政治職務,並成為社會統一黨領導層的一員。先後任德國民主革新文化聯盟主席、德意志民主共和國藝術科學院副院長。1949年,他幫助創建了柏林的DDR藝術學院,並於1953年至1956年擔任院長。1953年,他被授予史達林和平獎(後來的列寧和平獎)。1954年至1958年任德意志民主共和國文化部長。

貝歇爾也是東德國歌《從廢墟中崛起》的填詞人。主要詩作有《列寧墓旁》(1924年)、《紅色進軍》(1925年)、《再生》(1940年)、《德國在召喚》(1942年)、《新土地之歌》(1949年)等,還著有《詩辯》、《詩的自白》等理論著作。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads