热门问题

时间线

聊天

视角

紙的歷史

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

紙是一種非編制薄片,傳統上是由處理過的植物纖維和紡織纖維組合而成,主要用於書寫、藝術創作和包裝,通常呈白色。大約在公元前3000年,古埃及人就開始使用莎草紙,後來這種技術傳播至古希臘等地中海地區,以及歐洲和西亞。

地中海世界和哥倫布以前的美洲分別存在莎草紙和樹皮紙這樣的書寫介質[1]。羊皮紙則是一種獸皮經過複雜加工做成的書寫材料,比紙更早,甚至可能早於莎草紙。13世紀的西班牙造紙廠利用水車改進造紙術。19世紀的歐洲繼以木漿大幅改進造紙技術,並為全世界接受。20世紀,隨著塑料製品的出現,出現了一類「塑料紙」、含有塑料或金屬的各類複合紙,以及注入或塗覆上不同材料的紙。這些材料賦予紙張不同的特性。

中國最早的造紙技術首見於西漢時期,後於東漢時期(公元25—220年)的宦官蔡倫改良。8世紀,蔡倫所改良的造紙術傳播到伊斯蘭世界,中東隨之改良,遂有用於造紙和造幣的製漿廠和造紙廠。

Remove ads

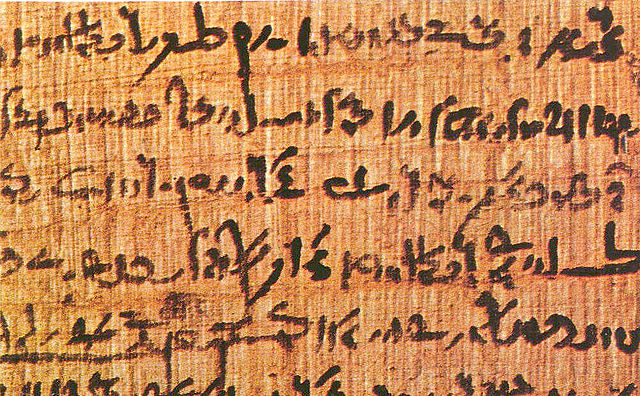

莎草紙

英語的「紙」(paper)一詞源於古希臘語的papyrus,是一種名為賽普勒斯紙莎草的植物。莎草紙是一種由紙莎草的莖製作的書寫材料,厚度大、與紙類似,為古埃及和地中海社會用於書寫[2]

莎草紙的製備方法:將紙莎草的內莖切成小長條,並列排放成一層,隨後在上面放置第二層,兩層相互垂直,接著將兩層一起捶打直至成片。這樣做出來的材料非常堅固,但表面不平整,條紋邊緣尤甚。當用於捲軸中時,一次又一次的捲起和展開會導致條紋沿著垂直線再次分開。在許多古代莎草紙文件中都可以看到這樣的裂痕。

紙與莎草紙的不同之處在於,在壓制之前,植物材料首先經過浸漬或崩裂而分解,以便製成更均勻的表面,並且材料內部不會易碎,不會隨著時間的流逝而破裂[3]。

中國造紙術

紙的考古證據則更早於史書所記載的西漢時代[4],故無法推斷出紙張的確切發明日期或發明者。中國現存最早的紙張碎片是在甘肅省的放馬灘出土的,可能是一張地圖的一部分,當可追溯至公元前179-前141年的西漢[5]。在敦煌和玉門關亦分別發現公元前65年和公元前8年的紙張碎片[6]。

史料記載蔡倫發明紙的時間為公元105年,比考古證據晚了數百年。蔡氏所改良之處在於使用桑樹皮和其他韌皮纖維與漁網、破布、麻頭等材料,大幅降低造紙的成本,而在此之前,造紙也曾使用破布[6][7][1]。

在商朝(公元前1600—前1050年)和周朝(公元前1050—前256年),通常使用甲骨或竹簡書寫,非常沉重、笨拙,且難以運輸。絲綢作為一種輕質材料,有時用於書寫,但通常價格昂貴而無法廣泛使用。史書記載,漢代宮廷官員蔡倫(約公元50—121年)於公元105年改善以往使用破布或其他植物纖維造紙的方法[1]。2006年,中國西北部甘肅省放馬灘發現了寫有漢字的紙,這說明紙在公元前2世紀就已在中國使用[5],蔡倫的貢獻是系統性地改進了造紙術,規範造紙技術的流程[8]。

自古書契多編以竹簡,其用縑帛者謂之為紙。縑貴而簡重,並不便於人。倫乃造意,用樹膚、麻頭及敝布、魚網以為紙。元興元年奏上之,帝善其能,自是莫不從用焉,故天下咸稱「蔡侯紙」。

生產流程的第一步可能是在水中搗碎破棉布,隨後將產生的纖維收集在帘子上。桑樹的樹皮尤為珍貴,漢代後期則使用檀木的樹皮來生產高質量的紙張。東晉時期則使用殺蟲染料處理過的竹子製成竹簾來造紙。在宋代,印刷術普及之後,對紙張的需求量大幅增長。1101年,有150萬張紙被送至都城[10]。

可追溯至公元前2世紀漢武帝時期的考古證據表明,紙最早的用途之一是填充和包裹精美的青銅鏡[11]。該時期的史書也提到,紙作為填充物有著保護物件與使用者本身的雙重作用。保護使用者是因為物件上或許沾有毒藥。公元3世紀,紙已廣泛用於書寫[12],此外亦用於包覆與其他用途。大約在六世紀末,中國開始在如廁後使用衛生紙[13]。589年,顏之推(531—591)寫道:「其故紙有五經詞義及賢達姓名,不敢穢用也。」一位訪問中國的阿拉伯旅行者在851年記錄下了中國的廁紙傳統,寫道:「……[中國人]便後不用水洗;他們只用紙擦拭自己。」[13]

唐朝(618–907)年間,人們將紙摺疊並縫成方形小袋,以保持茶的味道。同一時期,有史料提到,放茶的籃子裡,裝有彩色紙杯和不同大小和形狀的餐巾紙[11]。宋朝(960—1279)政府生產了世界上第一種紙幣(請參閱交子和會子),紙幣被裝入紙質信封內以贈予政府官員[13]。

Remove ads

蒂莫西·休·巴雷特(Timothy Hugh Barrett)認為,紙張在中國早期書面文化中起著舉足輕重的作用,「儘管政治上支離破碎,但強有力的閱讀文化似乎在紙張發明後迅速發展。」[14]的確,紙張的引入對書籍產生了巨大的影響。這意味著人們不必再小段小段地運輸書籍,而是可以一次運輸整本書;一本書可直接用手攜帶,而不需要動用大型馬車。因此,在接下來的幾個世紀裡,文學作品的私人收藏顯著增加[15]。

5世紀初,文字作品在中國南方似乎已經得到了更廣泛的發展,一些私人藏書可多達幾千卷;而中國北部整個皇宮的藏書可能總共只有幾千卷[16]。6世紀初,不管是北方還是南方的學者都能夠在書評中引用400多種不同的文獻。7世紀的一小段彙編文本引用了1400多部作品[16]。

6世紀末的一位皇家圖書館長談到,擁有並熟悉幾百卷書才會被社會視為有教養之人[17]。

根據英國漢學家魏根深的說法,中國紙張興起的一個結果是「其書籍生產開始迅速超過地中海世界」[6]。唐朝時中國在書籍生產方面領先全世界。此外,唐代和宋代後期雕版印刷的逐漸普及進一步提高了中國相對世界其他地區的領先地位[18]。

從公元4世紀到1500年左右,中國最大的圖書館藏書是歐洲最大藏書的三到四倍。公元721年,唐朝政府的藏書約有5000至6000冊(89000「卷」)。宋王朝的藏品在12世紀早期達到巔峰,可能已達4000至5000本。這的確是令人印象深刻的數字,但在中國皇家圖書館的使用是受到嚴格限制的。唐宋時期,只有少數圖書館擁有超過一兩千本書(其規模比不上歐洲大主教堂圖書館的手稿收藏)。[19]

— 魏根深

儘管紙作為書寫材料給中國帶來了優勢,但到了9世紀,紙在中東的傳播和發展已經縮小了這兩個地區之間的差距。在9世紀至12世紀初,開羅、巴格達和科爾多瓦的圖書館的藏書甚至超過了中國的藏書,並使歐洲的藏書相形見絀。從約1500年開始,南歐的造紙和印刷業的成熟也縮小了與中國的差距。威尼斯人多米尼科·格里瑪尼的收藏在1523年去世時已達到15,000冊。1600年以後,歐洲的藏書量已完全超過了中國。1649年,奧古斯塔圖書館的藏書量達到60,000冊,1666年激增至120,000。1720年代,國王圖書館藏書80,000冊,劍橋大學圖書館藏書40,000冊。1700年後,北美的圖書館也開始超過中國,到18世紀末,托馬斯·傑斐遜的私人藏書達到6,487卷。歐洲的優勢在19世紀進一步增加,歐洲和美洲的國家收藏超過了100萬冊,而一些私人收藏(例如阿克頓勳爵)達到了70,000冊[19]。

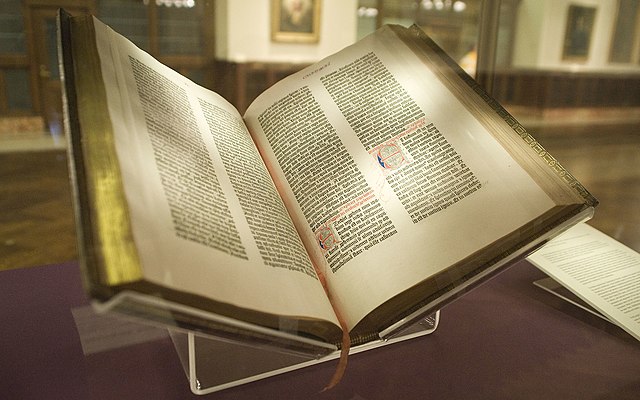

歐洲的書籍生產在15世紀中期引入機械印刷機後開始趕上中國。各個版本印刷數量的可靠統計數字在歐洲和中國都很難找到,但印刷術在歐洲傳播的一個重要結果是,各大公共和私人圖書館得以建立自己的藏書,並且一千多年以來第一次能和中國相提並論,接著追上並超過中國最大的圖書館。[18]

— 魏根深

Remove ads

紙在亞洲和北非

紙的生產和使用從起源地向外快速傳播。現在已明確的是,到公元150年敦煌已開始使用紙,新疆維吾爾自治區的樓蘭古國則是公元200年,吐魯番地區399年。同時,在280年至610年之間的某個時間,紙被引入日本[21]。

紙在3世紀傳播至越南,在4世紀傳播到朝鮮半島,並在5世紀傳播到日本。朝鮮的紙以光滑的白色而聞名,尤以繪畫和書法而著稱,通常作為貢品獻給中國。朝鮮人可能早在5世紀就將紙傳至日本,但佛教僧侶曇征610年東渡日本經常被認為是日本造紙的正式開端[15]。

八世紀,紙張已在中亞使用,但其來源尚不清楚。根據11世紀的歷史學家Al-Tha'alibi的說法,在751年怛羅斯戰役中被俘的中國囚犯將造紙技術傳到了撒馬爾罕[22][23]。但同時代的阿拉伯史料沒有記錄這場戰役。後來返回中國的一名俘虜提到,被俘的囚犯中有織布工、畫家、金匠和銀匠,但沒有造紙工。10世紀的巴格達作家納迪姆曾記錄中國匠人在呼羅珊地區造紙[24]:

然後是由亞麻製成的呼羅珊紙,有人說它出現在倭瑪亞時代,而其他人說它出現在阿拔斯時期。有人說它古代就有,也有人說它最近才有。據說是中國的匠人在呼羅珊以中國紙的形式製作的。[24]

— 納迪姆

研究造紙術和印刷術的伊斯蘭與亞洲藝術學者喬納森·布魯姆(Jonathan Bloom)認為,怛羅斯之戰的俘虜與中亞引進紙張之間的聯繫「不太可能是事實」。考古證據表明,在公元751年以前的數十年,撒馬爾罕已經知道並使用過紙。在彭吉肯特附近發現的七十六份粟特語、阿拉伯語和中文文獻,時間可能早於穆斯林對河中地區的征服。布魯姆認為,考慮到中國和中亞造紙技術和材料的差異,中國將紙張直接引入中亞的故事可能只是一個歷史隱喻。中國紙主要由韌皮纖維製成,而伊斯蘭世界的紙主要由碎布等廢料製成[24][25]。中亞的造紙術可能是來自伊斯蘭時代之前,可能受到了中國和中亞的佛教商人和和尚的推動。公元八世紀後,在伊斯蘭文明的推動下,紙和造紙術傳播到中東,幾個世紀後從中東到達歐洲,隨後傳至其他地方。時至今日,英語依然使用ream一詞作為紙張的計數單位,這個詞來自阿拉伯語rizma(一捆),這是紙從中東傳播至歐洲的見證[24]。

8世紀,紙開始取代羊皮紙,成為阿拔斯王朝首都巴格達行政用的主要書寫材料。根據著名的穆斯林史學家伊本·赫勒敦的說法,羊皮紙很稀有,而整個伊斯蘭世界的通信數量大大增加,這導致阿拔斯帝國的大維齊爾法德爾·伊本·葉海亞出台了一項命令,要求製造紙張來替代羊皮紙[26]。

各地開始造紙的時間分別為:巴基斯坦的吉爾吉特6世紀、撒馬爾罕751年、巴格達793年、埃及900年、摩洛哥的非斯1100年左右、敘利亞(如大馬士革和阿勒頗)和安達盧西亞約12世紀、波斯13—14世紀(馬拉蓋13世紀、伊斯法罕14世紀、加茲溫和克爾曼)、印度道拉特·阿巴德16世紀[27]。10世紀一位不知名的作家撰寫波斯地理書籍《世界境域志》是已知的最早提及撒馬爾罕造紙業的手稿。作者提到,這座城市以造紙而聞名,這裡生產的紙作為一種高質量產品出口到許多其他城市[28]。即使造紙在其他伊斯蘭地區傳播開來,撒馬爾罕依然在幾個世紀裡維持了作為造紙中心的地位。例如,據說埃及的一些官員更喜歡向撒馬爾罕訂購所需的紙張,這些紙張從撒馬爾罕跨越半個亞洲一路運送到埃及[29]。

在巴格達,紙張生產被分配到某些特定的街區[30];而在集市上,紙商擁有自己的專屬區域,被稱為「紙張市場」(Suq al-Warraqin),這是一條林立著100多家紙店和書店的街道[31]。

伊斯蘭世界紙張供應急速增加的顯著成果之一就是公共和私人圖書館以及插圖圖書的擴張[32]。然而,在缺乏先進機械設備的條件下,造紙在原材料和勞力等方面需要巨大投入,因而紙在當時仍被視為昂貴之物。例如,蘇丹曾答應贈與波斯書法家伊本·巴瓦卜珍貴的衣物,作為其衷心服務的回報,當蘇丹推遲交付已承諾的衣物時,他提議將禮物改為蘇丹的圖書館中收藏的紙張[29]。還有一個例子,巴格達的一名官員Ibn Al-Forat熱情好客,表現為他樂意向訪客慷慨地贈送紙張[33]。

Remove ads

伊斯蘭世界生產和使用的紙張有一系列不同的類型,其特性與產地各異。紙張種類依以下幾個標準來命名:

- 產地(如伊斯法罕紙、巴格達紙、哈拉比紙、梅斯里紙、撒馬爾罕紙、道拉特·阿巴迪紙、沙米紙、大馬士革紙);

- 大小(Solsan,Nesfi等);

- 為該品種的紙做出了貢獻的人(如塔爾赫紙、亞法里紙、馬穆紙、曼蘇爾紙)[34]。

韌皮(火麻和亞麻)、棉花、舊碎布、繩索是生產紙漿的主要原材料。有時也會將以上材料混合起來生產紙漿,例如棉花和火麻混合、或者火麻和亞麻混合[35][36]。一些文獻還提到了其他不常見的材料,例如無花果樹皮[37]。

可惜,提及造紙方法、步驟和相關設備的史料非常少。但一本波斯插圖書使用圖畫介紹了造紙的步驟以及傳統工藝所使用的設備,這一紀錄與現存的描述造紙流程的文獻驚人地一致。該圖畫分別描繪了造紙的兩個主要階段:

- 製漿和脫水:水力研磨器將亞麻廢料和碎布(造紙的主要原料)與水混合,用於打漿;下一步將含水的纖維漿倒入綁在兩個工人腰間的織物上,進行初步脫水,同時也可能是為了使其均質化和純化。一旦紙漿脫水至一定程度,進入下一個處理階段。

- 紙的最終處理:該階段包括幾個後續步驟,例如用模具將紙漿製成帶有線狀線的正方形(將模具浸入盛有紙漿的桶中)、壓制、上漿、乾燥和拋光;每一個都使用一個特定的設備,例如,乾燥過程中,使用馬毛將紙粘在牆上。

13世紀的一份極有價值的手稿也詳細闡述了造紙過程。該手稿解釋了造出高質量紙張的一系列步驟。這本手稿由al-Mukhtara'fî funûn min al-ṣunan書寫,獻給拉蘇里王朝的葉門統治者al-Malik al-Muẓaffar,講述造紙工業的章節名為al-kâghad al-baladî(本地紙),原材料為無花果樹皮,需經過多次浸泡、打漿和乾燥的循環。整個流程持續12天,可生產100張高質量紙張。在製漿階段,打漿後的纖維轉變為不同大小的立方體,隨後它們被用作標準參考物來生產一定數量的紙張,其尺寸由三種水果確定:檸檬、橙子和紅橘。此過程的摘要版如下,每個操作重複若干次。

- 將紙浸泡在水池中

- 通過擠壓使紙脫水

- 將紙漿做成球狀

- 對小球進行壓制

- 將紙張粘在牆上並將其暴露在陽光下,使紙張乾燥[37]

近東地區紙張的主要特點是使用不同來源的澱粉進行上漿,例如大米、katira、小麥和白高粱,其中最常使用的是大米和白高粱[38][37]。通常將紙放置於堅硬的表面上,使用一種名為mohreh的裝置將澱粉在紙上摩擦,直至其閃閃發亮[39]。

繁瑣的造紙過程逐漸得到改進,可批量生產紙張的機械設備也應運而生。在巴格達誕生了一種生產厚度更大的紙的方法,這促進了造紙從藝術向工業的轉變[40]。用於製備紙漿的水力驅動製漿廠或許可追溯到8世紀的撒馬爾罕[41]。在794—795年間,阿拔斯王朝時期的巴格達已出現了使用人力/動物驅動的造紙廠[42](但不要將其與後來的水力造紙廠相混淆,請參見下文造紙廠部分)。穆斯林還在造紙工藝中引入了(人力或動物驅動的)跳錘的使用,替代了傳統的中國研杵法。相應地,中國後來也在造紙中採用了跳錘[43]。歷史上,跳錘往往由水車驅動,實際上中國早在公元前40年,甚至在周朝(公元前1050—前221年),就已使用跳錘[44],但將其用於造紙則是在伊斯蘭世界以後[43]。

除了規模大、機械化程度更高的紙張製造廠之外,中小型製造廠則擁有勞動密集型的造紙工藝。

9世紀,紙張已在穆斯林世界普及,但對於重要的作品(如《古蘭經》複製品),牛皮紙仍是首選[45]。 書籍製作和裝訂方面取得了一些進展[46][來源可靠?]。在穆斯林國家,人們用絲綢縫製,並用皮革覆蓋的紙板裝訂,使書籍更為輕巧;他們還用封皮把不使用的書包起來。由於紙張不太容易受潮,因而不需要厚紙板。12世紀摩洛哥的馬拉喀什有一條街道名為Kutubiyyin(「售書者」),那裡有100多家書店。[47]

1035年,一位在開羅游訪當地市場的波斯遊客發現,蔬菜、香料和五金製品被出售時用紙包好供顧客使用[48]。1096年第一次十字軍東征之後,大馬士革的造紙業被戰爭中斷,但另外兩個造紙中心繼續生產紙張。埃及繼續生產較厚的紙張,而伊朗成為較薄紙張的生產中心。造紙遍及整個伊斯蘭世界,並從那裡進一步向西擴散到歐洲 [49]。造紙業由阿拉伯商人在13世紀引入印度,隨後幾乎完全取代了傳統的書寫材料[45]。

印度次大陸使用紙的證據最早出現在7世紀下半葉[15][52]。七、八世紀的中國佛教徒朝聖回憶錄以及一些印度佛教徒都曾提到了紙,印度佛教徒稱其為Kakali或Saya,後者可能是印度對漢語「紙」的音譯[52][53]。唐代高僧義淨寫道,印度的禪師和教友會祭拜印在絲綢或紙上的佛像。義淨在遊記里還寫道,印度人用紙做帽子、加固雨傘,並將紙用於淨身[52]。玄奘提到他於公元644年將520份手稿從印度運回中國,但尚不清楚其中是否有紙[54]。

在中世紀的印度大部分地區,樺樹皮和經過特殊處理的棕櫚葉仍然是文學作品的首選書寫材料[54]。發現的最早的梵文紙質手稿是克什米爾的《百道梵書》(Shatapatha Brahmana),可追溯至1089年,而古吉拉特邦最早的梵文紙質手稿則可追溯至1180—1224年間[55]。在古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的耆那教寺廟中發現了一些最古老的紙質手稿,可追溯到約12世紀[54]。根據與貿易有關的歷史檔案(例如在中東的猶太會堂中發現的「開羅熱尼扎」),11世紀,移居印度的猶太商人(例如來自突尼斯的本·伊尤)向古吉拉特邦、馬拉巴爾海岸和其他印度港口進口了大量紙張,以抵消他們從印度出口的商品[56][57]。

根據印度歷史學家伊爾凡·哈比卜的說法,有理由認為,伴隨著阿拉伯人在信德地區(今為巴基斯坦南部的一部分)的統治,造紙術在11世紀之前已到達信德[55]。在毀於1030年左右的曼蘇拉城遺址中,發現了阿拉伯語手稿殘片,這證實了紙在信德的使用[55]13世紀德里蘇丹國的蘇菲派學者阿米爾·庫斯洛曾於1289年提及造紙工藝的流程[55]。

15世紀,明朝航海家馬歡描述了孟加拉地區由樹皮製成的紙,並稱讚其紙張像鹿皮一樣光滑[58]。使用樹皮作為造紙原料表明,印度東部地區的造紙業可能直接來自中國,而不是來自西亞或中亞民族征服後形成的諸蘇丹國[55]。造紙術很可能是在7世紀中葉左右從中國通過西藏和尼泊爾到達印度的,當時佛教僧侶在西藏和印度的佛教中心之間暢通無阻地旅行,交流思想,交換商品[52]。中國的一些寺廟(如敦煌)採用印度貝葉經的裝訂方法來製作經書,即是兩個地區間文化交流的明證。西藏寺廟中倖存的早期經書裡,大部分都是印度手稿裝訂的中國紙製成[59]。此外,通過分析這些歷史手稿的木製封面而證實,它是由印度本土而非西藏的熱帶木材製成的[54]。

紙在歐洲

在歐洲,已知最古老的紙質文件是11世紀摩爾阿拉伯人的西羅斯彌撒經書[60],使用的紙張可能是伊比利亞半島伊斯蘭地區生產的。其纖維來源是火麻和亞麻。哈蒂瓦有伊比利亞半島第一家有記錄的造紙廠(1056年)[61][62]。造紙業於1085年從托萊多進入歐洲,並於1150年在哈蒂瓦駐紮下來。法國在1190年已擁有了一家造紙廠,義大利法布里亞諾(1276年)、特雷維索(1340年)還有義大利北部其他城鎮逐漸有了造紙廠。然後造紙術進一步向北擴散,有證據表明,1348年的法國特魯瓦、1340–1350年的荷蘭、1320年的德國美因茨、1390年烏爾曼·斯特默在紐倫堡建立的工廠等等,都在生產紙[63]。這恰好也是木刻從織物轉移到紙張的時代。1432年,瑞士有了一家造紙廠,而約翰·泰特於1490年在哈特福附近建立了英格蘭的第一家造紙廠[64][65]。但英國第一家在商業取得上成功的造紙廠則要等到1588年約翰·斯皮爾曼在肯特郡的達特福德附近建立造紙廠[66]。在此期間,造紙業在1491年傳播至波蘭、在1498年至奧地利、在1576年至俄羅斯、在1586年至荷蘭、在1596年至丹麥、在1612年至瑞典[27]。

定居在義大利費拉拉省博爾戈·薩拉塞諾鎮的阿拉伯俘虜向法布里亞諾的手工藝者介紹了手工造紙術。那時這一地區以羊毛編織和布料製造而聞名。法布里亞諾造紙者將手工製作紙張的過程視為一種藝術,並得以改進工藝,使其能成功地與羊皮紙競爭,羊皮紙是當時主要的書寫工具。他們開發出了衝壓錘的技術,以減少製漿所需的碎布用量,通過動物膠給紙上漿,並在紙張成形過程中產生水印。法布里亞諾人用於給紙上漿的膠水是通過煮沸動物皮膚獲得的;有人認為該工藝是當地製革商推薦的。法布里亞諾人製作的第一個歐洲水印,是將金屬絲覆蓋在使紙張成形的模具上而得到的[67]。

紙在美洲

在美洲,考古證據表明,瑪雅人在公元5世紀之前使用了和紙類似的樹皮書寫材料[70],它被稱為amatl或amate,在西班牙人征服之前一直在中美洲中廣泛使用。最早的樹皮紙樣品出土於墨西哥馬格達萊納市附近的Huitzilapa,屬於西墨西哥的水井墳冢文化,可以追溯至公元前75年[71]。

和莎草紙相比,樹皮紙更類似於紙。將樹皮材料浸泡在水中,或用現代方法煮沸,使其分解成纖維團;然後將其放在框架中壓成薄片。這是一種真正的紙產品,因其材料被加工後不再是原始形式;樹皮紙的纖維比現代紙使用的纖維大得多。因此,樹皮紙的表面比現代紙更為粗糙,並且隨著長度不一的纖維收縮,樹皮紙可能會幹燥並變成凹凸不平的薄片。

美國造紙業始於1690年,在賓夕法尼亞州第一名印刷商威廉·布拉德佛德的幫助下,威廉·雷騰豪斯在費城興建了英屬美洲第一家造紙廠。在接下來的二十年裡,它都是北美殖民地唯一的造紙廠;在接下來的兩個世紀裡,這座城市一直是造紙業和出版業的中心。最初的造紙廠僅生產棉紙,棉布通常從歐洲進口。然而,到19世紀中葉,亞硫酸鹽工藝已開始在其他地區普及,木漿也更容易獲得。1880年,美國已成為世界上最大的紙製品生產國。十九世紀末期,儘管費城所在的德拉瓦河谷仍然是紙張生產和書籍出版的重要地區,但費城的地位已被使用新工藝的地區所取代,這些新工藝更多地利用水力驅動以及木漿[72]。

最早的造紙廠集中在新英格蘭和紐約上州,後者成為了大型造紙公司國際紙業的總部所在地,國際紙業是世界上最大的紙漿和造紙公司,在2017年占據20%的市場份額[73],在產業轉移至加拿大之前,該公司最高峰的1898年曾生產整個北美大陸新聞用紙的60%以上[74]。麻薩諸塞州霍利奧克是新英格蘭乃至全世界造紙城市中的佼佼者,曾一度生產美國80%的書寫紙,並曾是美國書寫紙公司總部所在地,該公司在1920年是全球最大的精緻紙生產商[75][76],1885年,霍利奧克市每日生產190噸紙,是費城的兩倍以上,時至今日仍然被稱為「紙都」[77]。很快,這座城市成為了造紙機械和渦輪技術的樞紐,這裡擁有19世紀80年代世界上最大的造紙廠以及19世紀美國最大的造紙工程公司D.H. & A.B.陶爾[78],陶爾兩兄弟及其助手的造紙廠設計業務遍布五大洲[79]在美國,陶爾公司支撐了伯克希爾地區(麻薩諸塞州西部和康乃狄克州西北部)的造紙業發展,為克萊恩公司製造了用於生產美元鈔票的工廠,還為威斯康星州的金百利克拉克公司引入了第一家亞硫酸鹽工廠,使該公司成為阿巴拉契亞山脈以西第一家採用該工藝的造紙廠,從而得以利用廣闊的森林資源[80][81]。

製漿和造紙工業在其他地區繼續發展,包括加利福尼亞、俄亥俄州的邁阿密谷(形成了代頓、漢密爾頓和辛辛那提等造紙中心),以及德克薩斯州和喬治亞州等南部地區,駐紮於喬治亞州的喬治亞太平洋公司和西岩公司分別是今天美國第二大和第三大造紙商[73][82]。威斯康星州的造紙業屹立不倒,至2019年,它擁有34家造紙類企業,遠遠多於其他州。雖然只有較小的專業製造商留在賓夕法尼亞州和新英格蘭,但紐約保留了28家工廠,其次是喬治亞州的20家,密西根州的17家和阿拉巴馬州的16家[83]。

造紙廠

中國和穆斯林世界很早就使用人力和動物驅動的造紙廠。然而,直到11世紀,似乎都沒有證據表明這兩個地區使用水力驅動的造紙廠[84][85][86][87]。學者注意到在794-795年間阿拔斯王朝的巴格達可能有使用人類/動物驅動的造紙廠[42]。有證據表明,在整個伊斯蘭世界,如伊朗、敘利亞(哈馬和大馬士革)和北非(埃及和的黎波里),水力驅動被廣泛運用於亞麻和布料的紙漿生產[88]。

唐納德·希爾注意到11世紀波斯學者阿布·雷漢·比魯尼在作品中可能提及了撒馬爾罕的水力造紙廠,但他認為這段話太簡短了,無法使我們確定他所指的就是水力造紙廠[89]。而哈萊維將此視為撒馬爾罕首次在造紙中利用水力的證據,但同時他指出,尚不清楚同時代在伊斯蘭世界的其他地區是否將水力應用於造紙[90]。伯恩斯則持懷疑態度,因為只有一份孤立的史料,而且13世紀前伊斯蘭造紙普遍使用人力勞動[91]。

有明確證據的水力造紙廠可追溯至1282年的西班牙阿拉貢王國[92]。信仰基督教的國王彼得三世一項法令要求在哈蒂瓦的造紙中心建立皇家水磨[92]。王室提出的這項創新是由哈蒂瓦摩爾人區的穆德哈爾人實施的[93],儘管它似乎遭到了當地穆斯林造紙社區的一些不滿;該法令保證他們有權通過手動打漿來繼續傳統的造紙方式,並給予他們免於在新工廠工作的權利。造紙廠在13世紀末期的義大利開始快速增多,使得紙張價格降至羊皮紙的六分之一,隨後進一步下降。造紙廠一個世紀後到達德國[94]。

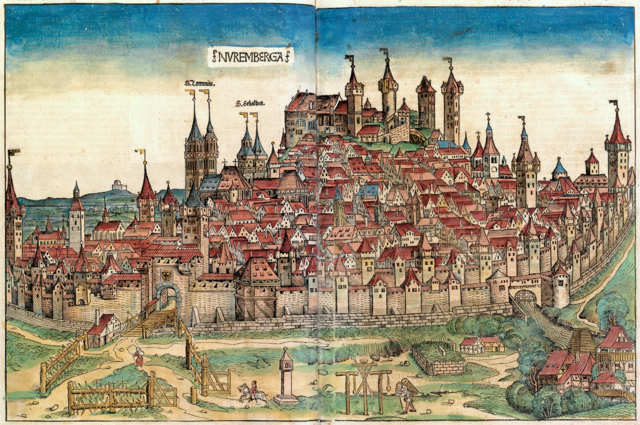

1390年, 烏爾曼·斯特默在紐倫堡建立了阿爾卑斯以北的第一家造紙廠。該事件在插圖豐富的《紐倫堡編年史》中得到了描述[95]。從14世紀中葉開始,歐洲造紙業在許多工業流程上都取得了快速改進[96]。

纖維來源

在造紙技術工業化之前,最常見的纖維來源是廢棄的紡織品(即碎布)中的再生纖維。這些碎布來自火麻、亞麻和棉花[97]。1774年,德國法學家Justus Claproth發明了一種從再生紙中去除印刷油墨的方法,今天這種方法稱為脫墨。直到1843年木漿的引入,造紙才不再依賴碎布材料[97]。

十九世紀的造紙業

儘管比牛皮紙便宜,但在過去的幾個世紀裡,紙張價格一直都較高,至少以書本計價非常昂貴。這一局面直到19世紀蒸汽驅動的造紙機問世才被改變,該機器可以用木漿製作纖維。儘管此前有更早的機器,但富爾德里尼耶造紙機已成為大多數現代造紙的基礎。來自法國埃松的尼古拉斯·路易斯·羅伯特於1799年獲得了一項連續製紙機的專利。當時他與勒日爾·迪鐸共事,兩人為該發明的所有權而發生爭吵。迪鐸派他的姐夫約翰·甘布爾會見了同意資助該項目的倫敦文具商西利和富爾德里尼耶。甘布爾於1801年10月20日獲得了英國專利。在一位熟練能幹的機械師布萊恩·唐金的幫助下,赫特福德郡的弗洛格莫爾造紙廠於1803年安裝了羅伯特原版機器的改良版,隨後在1804年又安裝了另一台。富爾德里尼耶在自己的工廠安裝了第三台機器。富爾德里尼耶還購買了聖尼奧特斯的一家紙廠,打算在那裡安裝兩台機器。與此同時,工藝和機器也在不斷發展。

然而,在18世紀末和19世紀初使用木材進行的實驗未能得到任何實際結果。1800年,馬蒂亞斯·庫伯斯(英國倫敦)進一步研究了用木頭造紙的想法。1801年,他撰寫並出版了一本題為《用於描述事件和傳達思想的物質的歷史記載——從早期到紙張的發明》的書[98]。他的書是使用刨花製成的紙印刷的,沒有使用紙漿法製成的書頁。他從皇室那裡獲得了財政支持,來製造自己的印刷機、獲取開展印刷業務所需的材料和基礎設施。但他的事業非常短暫。在他的第一本也是唯一一本印刷書籍(他自己寫並印刷的這本書)出版僅幾年之後,他便破產了。這本書製作得非常好,堅固且外觀精美,但成本很高[99][100][101]。

接著在19世紀30年代和40年代,來自兩個不同大陸的兩個人接過了大旗,但他們選擇了全新的方式。弗里德里希·哥特洛布·凱勒和查爾斯·費內蒂都使用木材開始實驗,但使用的造紙技術相同。他們沒有採用碎布製作紙漿,而是想到了用木材製漿。1844年中期,他們大致在同一時間宣布了自己的發現。他們發明的機器可以從木材中提取纖維(就像用碎布一樣),然後從中製成紙。查爾斯·費內蒂還漂白了紙漿,使紙張呈白色。這兩人的創新開啟了造紙的新紀元。到19世紀末,西方世界幾乎所有印表機都使用木材代替碎布來造紙[102]。

木製實用紙與同時代實用鋼筆和批量生產鉛筆的發明相結合,再加上蒸汽驅動輪轉印刷機的出現,在19世紀工業國家裡引起了重大的經濟和社會變革。隨著廉價紙張的引入,到1900年,教科書、小說、非小說和報紙逐漸普及。廉價的木質紙還意味著保留個人日記或寫信成為可能,因此到1850年,文員或作家不再是地位很高的工作。

最初的木漿紙由於明礬的使用而呈酸性,因此隨著時間的流逝,容易通過緩慢氧化過程逐漸分解,用更昂貴的碎布紙寫的文件則更為穩定。大眾市場的平裝書仍然使用這些較便宜的機械紙,而圖書出版商現在可以使用無酸紙來售賣精裝書和平裝書。

參見

參考資料

書目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads