热门问题

时间线

聊天

视角

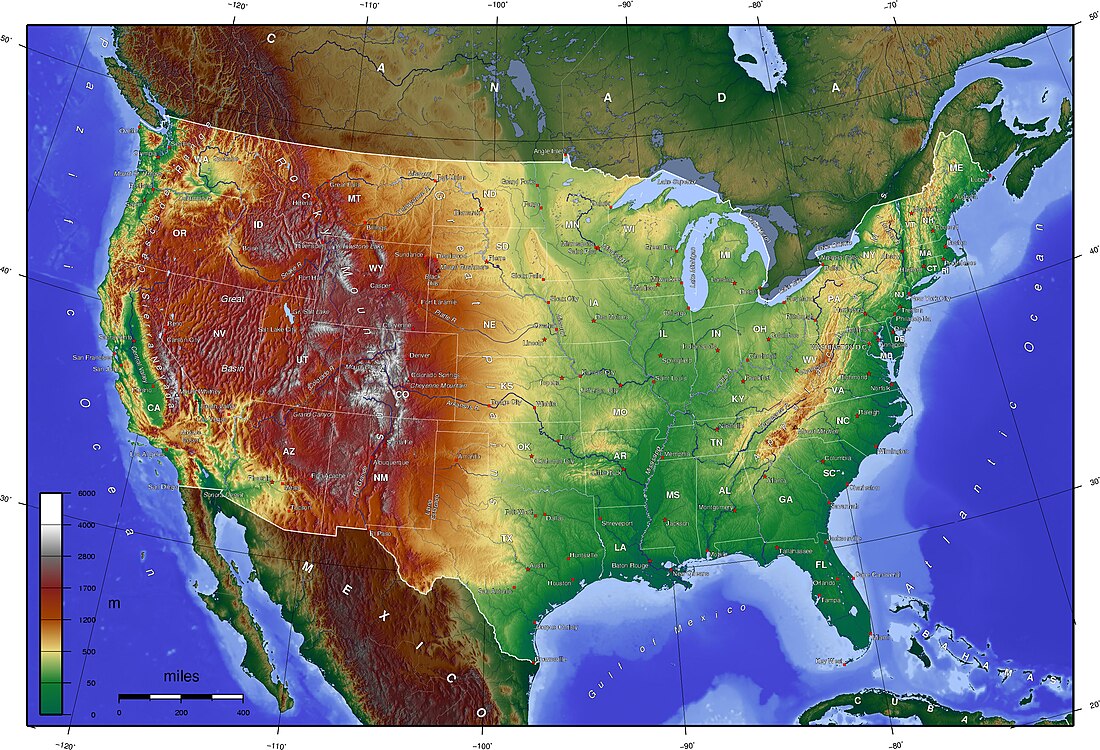

美國地理

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

美國在地理學上的範圍涵蓋了本土四十八州(或稱為或「下四十八州」,包括華盛頓哥倫比亞特區),以及阿拉斯加、夏威夷兩個州,和波多黎各、北馬里亞納群島、美屬維京群島、關島、美屬薩摩亞等五個島嶼領地,並包含若干散布於太平洋與加勒比海的小型海外領地[1]。這一龐大的國土組成使美國在地理上橫跨多個時區,並擁有極為多元化的地貌與氣候環境[2]。

美國與兩個國家接壤,北部與加拿大相鄰,南部則與墨西哥交界。綿延數千公里的美加邊境是世界上最長的雙邊陸地邊界。除了這些陸地邊界,美國還與多個國家存在海上邊界,例如在西北部的白令海峽與俄羅斯相望,在東南方的佛羅里達與古巴、巴哈馬之間則形成領海邊界。此外,在加勒比海及太平洋地區,美國亦與多個國家或島嶼接近。

在地理分布上,本土四十八州位於北美大陸中部,東臨大西洋,西瀕太平洋,南部面向墨西哥灣,北部則連接加拿大。這一廣大區域通常被總稱為「美國本土」,在政治與經濟活動上構成美國的核心。與之分離的阿拉斯加位於北美大陸的最西北端,南部與西南部臨太平洋,西面為白令海峽,北部則達北冰洋,其地理位置使其成為連接美洲與亞洲的重要節點。夏威夷則遠在太平洋中部,地理與人文屬於大洋洲玻里尼西亞次區,是美國唯一位於熱帶大洋洲的州份。

美國的海外領地分布於太平洋與加勒比海。加勒比海地區的主要領地包括波多黎各和美屬維京群島。波多黎各作為人口最多的美國屬地,位於大安地列斯群島東部;美屬維京群島原為丹麥領土,美國於第一次世界大戰初期購入,確保加勒比海的戰略優勢。太平洋地區的領地則包括關島、美屬薩摩亞及北馬里亞納群島,其中關島與北馬里亞納群島在地理上屬密克羅尼西亞,而美屬薩摩亞則屬玻里尼西亞。這些島嶼在歷史上部分因戰略考量或殖民擴張而納入美國版圖,今日則以不同程度的自治身份存在。

美國的首都華盛頓哥倫比亞特區位於本土東岸,於1800年正式成為聯邦政府所在地。這座城市的土地原由馬里蘭州與維吉尼亞州共同捐獻,不過維吉尼亞的部分於1849年被歸還。哥倫比亞特區並非州份,而是一個由美國國會直接管轄的聯邦地區,專為聯邦政府的運作設立。

在地理位置上,美國幾乎全部位於北半球,僅有美屬薩摩亞及賈維斯島位於南半球[2]。這種分布使得美國國土橫跨寒帶、溫帶及熱帶,涵蓋從極地冰原到熱帶雨林的各類氣候區域,形成了極為豐富的自然景觀與生態系統。從北方的阿拉斯加冰河與苔原,到夏威夷火山與熱帶群島,再到本土廣闊的大平原、山脈與海岸,美國的地理多樣性不僅影響其環境與經濟,也對文化與人口的分布產生深遠影響。

Remove ads

領土

美國的領土面積在統計與計算方法上曾多次出現變化。自1989年至1996年間,美國的總面積(僅計算陸地與內陸水域)被列為9,372,610平方公里,相當於3,618,780平方英里。到了1997年,計算方式納入五大湖以及沿海水域,數值調整為9,629,091平方公里,即3,717,813平方英里。此後在2004年再度微調為9,631,418平方公里,2006年維持相近的9,631,420平方公里。2007年,隨著領海範圍被計入,美國的總面積數據上升至9,826,630平方公里,相當於3,794,080平方英里。

現今不同機關對美國領土面積的統計仍存在差異。根據中央情報局於2010年出版的《世界概況》,美國總面積為9,826,675平方公里,約3,794,100平方英里[3]。聯合國統計司則維持1997年納入五大湖與沿海水域的數據,即9,629,091平方公里,約3,717,813平方英里[4]。而《大英百科全書》所採用的數值則為9,522,055平方公里,約3,676,486平方英里,此一計算方式包含五大湖,但未納入沿海水域[5][6]。值得注意的是,這些數據僅涵蓋五十個州及華盛頓特區,並不包括海外領地。此外,美國擁有世界上第二大的專屬經濟區,其面積達到11,351,000平方公里,約4,383,000平方英里,僅次於法國。

在全球面積排名中,美國的排名受到計算方式與界定範圍影響。若依據總面積(包括陸地與水域)來比較,美國可能略大於或略小於中華人民共和國,因此在世界上位居第三或第四大國[7]。若僅以陸地面積(不含水域)計算,美國是世界第三大國,僅次於俄羅斯與中國,而加拿大則退至第四[8]。至於美國與中國孰為第三,主要取決於兩個因素:其一是中國對阿克賽欽與喀喇昆侖走廊的主權聲索是否被計入,這兩個地區同時亦為印度所主張,因此常被排除;其二則在於美國自身對面積的計算標準是否包含不同範疇的水域。無論哪一種統計,美國與中國均小於俄羅斯與加拿大,但仍大於巴西。自《世界概況》最初發表以來,中央情報局已數次修訂美國的總面積數據,反映出這一問題的複雜性[9]。

Remove ads

英國在北美的十三個殖民地於1776年7月4日宣告獨立,並於1781年《邦聯條例》生效後正式建立美利堅合衆國。1783年的《巴黎條約》結束了獨立戰爭,英國承認美國獨立,美國的領土範圍自殖民時期的東部海岸擴展至密西西比河,國土規模首次大幅增加。

1803年,路易斯安那購地案使美國的面積再度倍增,美國以1500萬美元購得2,144,476平方公里土地,相當於今日美國國土面積的22.3%,使得美國領土大幅向西擴張[10]。雖然與西屬佛羅里達的邊界爭議持續多年,但最終在1821年美國取得佛羅里達,並獲得對奧勒岡地區的主張,確保了通往太平洋的通道。1845年,美國吞併德克薩斯,引發美墨戰爭。勝利之後,美國獲得墨西哥北部大半領土,包括加利福尼亞、內華達、猶他全部地區,以及科羅拉多、亞利桑那、新墨西哥和懷俄明部分地區,進一步推動向西發展。

19世紀的西進過程伴隨奴隸制度的爭議,圍繞新領土是否允許奴隸制度而引發激烈爭辯,最終南方諸州於1860至1861年間宣布脫離聯邦,成立美利堅邦聯,引發內戰。1865年南北戰爭結束,邦聯被擊敗,南方州份重新回到國會。隨後,西進運動與「昭昭天命」的理念,成為19世紀美國領土擴張的重要驅動力。

1856年通過的《鳥糞島法》開啟了美國在北美之外的領土主張,許多加勒比海與太平洋上的小島因自然資源價值而被納入,但大部分後來因國際爭議而放棄。1846年,英國和美國簽署《奧勒岡條約》,將美英邊界定在北緯49度線,美國取得奧勒岡地區,包括今天的奧勒岡州、華盛頓州和愛達華州。1867年,美國自俄羅斯帝國購得阿拉斯加,成為北美最後一次大規模的領土獲取。

1893年夏威夷王國被推翻,美國於1898年正式吞併該地。同年,美西戰爭爆發,美國因支持古巴獨立並因緬因號事件介入戰爭,最終獲得波多黎各、關島與菲律賓,並短暫佔領古巴。1900年,美國取得美屬薩摩亞;1917年則自丹麥購得美屬維京群島。波多黎各與關島至今仍為美國屬地,而菲律賓則於1946年獨立。

二戰後,美國透過聯合國託管制度接管多個太平洋島嶼,其中北馬里亞納群島成為美國屬地,而馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦與帛琉則先後獨立。另一重要變化是巴拿馬運河區的控制,美國於1904年取得該地,並在1979年開始歸還,至1999年完全移交予巴拿馬。1959年,夏威夷正式成為第五十州,也是迄今最後一個加入聯邦的州份。

地理特徵

美國地理展現出多樣化且複雜的地形結構,從低緩的海岸平原到高聳的山脈,形成了東西差異鮮明的自然景觀。美國東部大西洋沿岸大致低平,僅有少數地區例外,這一地區的地形特徵與遠古地殼運動密切相關。阿帕拉契高地呈現由東北至西南的斜向走勢,其形成源於早期的地殼變形和造山運動,隨後發展成為今日的阿帕拉契山系。該山系的地質變動在相當久遠的地質年代已達到高峰,可能早在二疊紀時期便已完成,經過長時間的侵蝕與風化作用,如今大部分地區已被削平為中等或低矮的地勢。現今仍存的高度,一方面可能來自舊有山脈軸線的再次隆起,另一方面則源於堅硬岩層在風化侵蝕下的殘留山地。這一帶海岸線的斜向形態若非因較新的地殼下沉運動所造成的東北部海水侵入,會顯得更加顯著;同時在東南部,地殼抬升導致陸地向海洋推進,改變了原有的地形格局。

與此相比,美國西部太平洋沿岸的地勢多為丘陵或山地,例外情況較少。這一帶的地貌主要受到地質年代中較新的地殼變動所塑造,因此地形起伏保存得更為明顯,與大西洋沿岸的低平形成鮮明對比。由此可見,美國東西海岸的地形差異,正好預示了整個國土範圍內山脈分布的主要特徵。在東部的阿帕拉契山系,本為廣闊森林所覆蓋,地勢相對低矮且山脈帶較狹窄,並在東南與南方銜接廣大的沿海平原。與之相對的,是位於大陸西部的科迪勒拉山系,其地勢高聳、範圍廣闊且結構複雜。科迪勒拉系統分為兩大支脈,一為落磯山脈系統,另一為太平洋山脈系統,二者之間夾有廣闊的內陸高原地帶。哥倫比亞河與科羅拉多河皆發源於科迪勒拉山系的東緣,並穿越高原與內陸盆地後注入海洋。

在自然植被方面,美國西北部沿海地區因降水充沛而覆蓋著濃密森林,但在其他大部分西部地區,森林主要分布於高山地帶,特別是接近高山帶以下的區域。至於內陸的山谷、高原及盆地,植被種類依環境差異而呈現從無林地帶到沙漠的變化,其中最乾旱的區域集中在西南部,形成典型的荒漠景觀。

美國地勢最低點是加利福尼亞州因約縣死亡谷國家公園內的於惡水盆地,位於海平面以下約85.3米(280英尺),展現出極端乾旱與低地特徵。而美國最高點位於阿拉斯加州德納利自治市鎮的德納利峰(又稱麥金利山),高達6,194米(20,322英尺),屹立於北美大陸之巔。

Remove ads

地貌區域

勞倫琴高地(Laurentian Upland)位於美國北部,屬於加拿大地盾的一部分,向南延伸至美國五大湖地區。該地質構造以古老的前寒武紀岩層為主,屬於北美大陸最堅固的基底之一,經歷了長時間的冰河作用,塑造出眾多的湖泊與起伏的丘陵地形,是北美地質史上最穩定的地區之一。五大湖區域則是美國與加拿大的重要邊界水系,其中除密西根湖完全位於美國境內,其餘四湖皆為跨境湖泊。

大西洋平原(Atlantic Plain) 分布在美國東部與南部沿海,包括大西洋沿岸與墨西哥灣沿岸,還延伸至廣闊的大陸棚。這片低平的沿海地帶自美墨邊境一路延伸至紐約市,並涵蓋佛羅里達半島。此區擁有綿延不絕的沙灘與屏障島,其中不少海灘由細軟的白沙構成,為美國境內最廣闊與最長的海岸線。佛羅里達礁島群則是由一連串的珊瑚島構成,最南端的基韋斯特(西礁島)是美國本土最南的城市。這片區域亦擁有相當廣泛的潮間帶,美國潮灘總面積達6,622平方公里,位居世界第四。

阿帕拉契高地(Appalachian Highlands) 橫亙在美國東部,走向呈東北至西南,構成東海岸與五大湖及密西西比河流域之間的天然屏障。此區域涵蓋了阿帕拉契山脈、華強山脈、阿迪朗達克山脈以及新英格蘭地區。阿帕拉契山脈歷經漫長侵蝕,山勢相對低緩,但其地貌依然崎嶇。新英格蘭地區的特點是多岩石的海岸線和崎嶇的山脈,最高的山是位於新罕布夏州的華盛頓山,海拔高達 6,288英尺(約1,917公尺),它也是美國東北部地區的最高點。該地區最初被廣闊的大東部森林(Great Eastern Forest)所覆蓋。,從溫帶混合林到亞熱帶山地森林皆有分布,其中部分地區甚至形成雨林景觀。

內陸平原(Interior Plains)位於美國中西部至西部內陸地區,涵蓋廣闊的大平原與多處高地及山地,例如布萊克山。大平原自密西西比河以西延伸至落磯山脈以東,是美國農業核心地帶。在轉變為農田之前,這片區域是原始的大草原,從東部的高草草原過渡至西部的短草草原,高度逐漸升高,地勢從密西西比河附近的數百英尺逐漸向西抬升至高平原的一英里以上。

內陸高地(Interior Highlands)緊鄰內陸平原南部,它同樣屬於美國大陸內陸的一部分,但地形上更為起伏。內陸高地主要由歐扎克高地與瓦希塔山脈構成。這片區域是落磯山與阿帕拉契山之間唯一主要的山地,生態環境屬溫帶至亞熱帶濕潤或乾燥林地,其地貌以起伏山地、高原和森林為主。

落磯山系(Rocky Mountain System)位於美國西部,作為美洲科迪勒拉山系的一支,深入西部各州。該山脈從加拿大進入美國領土,並幾乎延伸至墨西哥邊境,是美國平均海拔最高的地區。它並非一條連續不斷的山脈,而是由一系列較小、間斷的山脈組成,形成了眾多的盆地和山谷。落磯山脈的山坡通常較為平緩,山頂較為寬廣,但也有例外,例如懷俄明州的提頓山脈和科羅拉多州的薩瓦奇山脈則以險峻著稱。落磯山脈的最高峰集中於科羅拉多州,最高點為阿爾伯特峰,海拔4,400米(14,440英尺)。此地區的多變地形造就眾多高原、峽谷與河谷。

山間高原(Intermontane Plateaus) 位於落磯山脈以西,亦稱為山間西部(Intermountain West),這是一片位於落磯山脈與喀斯喀特山脈、內華達山脈之間的廣大乾旱區域,涵蓋哥倫比亞高原、科羅拉多高原和盆嶺地區。其南部的大盆地由鹽灘、流域盆地、大盆地沙漠和許多南北走向的小型山脈構成,在大盆地的西南方則有低於海平線的死亡谷,那裡也是西半球海拔最低的地區之一。科羅拉多高原以四角落區域為中心,跨猶他州、科羅拉多州、亞利桑那州和新墨西哥州,高原面積為337,000平方公里,平均海拔高度達600至3870米,並且有經過強烈侵蝕的砂岩地帶,這片紅土高原被認為擁有世界上最壯觀的景色之一,著名的大峽谷、拱門國家公園、弗德台地國家公園和布萊斯峽谷國家公園便位於此地。其他面積較小的山間地區包括涵蓋華盛頓州東部、愛達荷州西部和奧勒岡州東北部的哥倫比亞高原,以及位於愛達荷州南部的蛇河平原。此外,橫跨懷俄明州、蒙大拿州與愛達荷州的黃石國家公園,則位於落磯山脈與山間高原的過渡區,地質上黃石是著名的火山高原,擁有巨大的黃石火山口。

太平洋山系(Pacific Mountain System)包括喀斯喀特山脈、內華達山脈與太平洋海岸山脈。喀斯喀特山脈由眾多間歇性火山構成,許多山峰突兀而立。更南部的內華達山脈則是一座高聳、崎嶇且密集的山脈,擁有美國本土最高峰惠特尼峰,海拔4,421米(14,505英尺)。值得注意的是,惠特尼峰距離北美最低點加州死亡谷僅約136公里(84.6英里),兩地高差形成鮮明對比。內華達山脈地區也擁有壯麗的風景,例如優勝美地國家公園和雷尼爾山國家公園。在喀斯喀特山脈和內華達山脈以西是一系列山谷,例如加州的中央谷地和奧勒岡州的威拉米特河谷,兩者皆為重要農業區。太平洋沿岸則分布一系列低矮山脈,統稱為太平洋沿岸山脈。

阿拉斯加擁有全美最為壯闊的自然景觀,高聳顯著的山脈從廣闊平坦的苔原平原上急遽隆起,境內的德納利峰(又稱麥金利山)高達6,194米(20,322英尺),為全美最高峰。南部與西南部的島嶼例如阿留申群島多火山分布,地形多變。

夏威夷群島則位於太平洋中部,由火山島鏈組成,屬熱帶地區,氣候溫暖潮濕。該群島不僅是旅遊勝地,也是美國在太平洋的重要地理據點。

水文地理

美國境內共有超過25萬條河流,總長度約350萬英里。這些河川不僅塑造了地貌,也成為飲用水、灌溉、航運、發電、排水、食物與休閒的重要來源。密西西比河是美國最重要的河川之一,全長約2,340英里,自北方的明尼蘇達州艾塔斯卡湖發源,向南流經美國中部,最後注入路易斯安那州的墨西哥灣。它與密蘇里河共同構成世界第四大河系。美國建國初期,密西西比河曾是國家的西部邊界,直到1803年購得路易斯安那領地後,河流逐漸象徵著美國西部拓荒的開端。今天,密西西比河仍是重要的運輸水道,承載大量貨物,從美國中部流往紐奧良港,再進入國際市場。河流途經明尼蘇達、威斯康辛、愛荷華、伊利諾、密蘇里、肯塔基、阿肯色、田納西、密西西比、路易斯安那等州,並與其中一些州形成天然邊界,沿途還連結了明尼亞波利斯、聖路易、曼菲斯和紐奧良等重要城市。

密蘇里河是美國最長的河流,全長2,540英里,發源於蒙大拿州西部,向東南流動,最後在聖路易北方匯入密西西比河。這條河流經蒙大拿、北達科他、南達科他、愛荷華、內布拉斯加、堪薩斯及密蘇里等州。19世紀初,探險家劉易斯與克拉克沿著密蘇里河全程探索,開啟了對路易斯安那領地的西部調查。此後,密蘇里河在美國西部拓荒史上占有關鍵地位,許多著名的拓荒路線如奧勒岡小徑與聖塔菲小徑皆以密蘇里河為起點。

格蘭德河發源自科羅拉多州,全長約1,900英里,向南流經新墨西哥,最後進入墨西哥灣。在德克薩斯境內,它亦是美國與墨西哥的南部邊界。其主要支流包括孔喬斯河、查馬河與聖胡安河。

哈德遜河雖然全長僅315英里,但其歷史與經濟地位不可忽視。河流發源自紐約州北部,向南流入大西洋。隨著1825年伊利運河的開通,哈德遜河成為大西洋與五大湖之間的重要水路,開啟了紐約與內陸地區的貿易往來,促進了紐約市的快速成長與崛起,使其成為美國最重要的港口之一。

科羅拉多河全長約1,450英里,發源自科羅拉多州落磯山脈,向西南流經猶他、亞利桑那、內華達、加利福尼亞及墨西哥,最終注入加利福尼亞灣。這條河流因長期侵蝕而雕刻出世界著名的自然奇觀——大峽谷。20世紀以來,科羅拉多河更成為美國西南部的重要水源與能源供給地。興建於1936年的胡佛水壩即位於此河之上,並形成了美國最大的水庫——米德湖。

哥倫比亞河是美國西北地區最大的河流,全長1,240英里,發源於加拿大落磯山脈,流經華盛頓州,並在奧勒岡與華盛頓之間形成邊界,最後注入太平洋。這條河以水力資源聞名,境內設有多座水壩,其中包括美國發電量最高的大古力水壩。

美國境內擁有眾多淡水湖泊,根據美國地質調查局的數據,已知水面面積達十平方英里以上的湖泊約有100至150個。這些湖泊大多集中在阿拉斯加、明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州、紐約州與緬因州。其中,阿拉斯加擁有近百座大型湖泊,且不少湖泊深度超過250英尺,甚至還有許多尚未測量的深湖。若單看儲水量,即使不包括五大湖,自然湖泊所儲存的水量也遠超人工水庫。不過,在經濟價值方面,人工水庫因供給灌溉與水力發電而更具實用性,而自然湖泊則以其旅遊與休閒功能爲主。

五大湖是最美國最重要的湖泊,包括蘇必略湖、休倫湖、密西根湖、伊利湖與安大略湖,分布於美加邊境的中北部地區。這五大湖中,僅密西根湖完全位於美國境內,其餘均與加拿大接壤。紐約州、密西根州、賓夕法尼亞州、俄亥俄州、印第安納州、伊利諾州、威斯康辛州及明尼蘇達州等八個州擁有湖岸線。五大湖合計面積超過94,000平方英里,湖岸線總長達1,1000英里,儲水量達5,400立方英里,占全球地表淡水總量的約21%,這使五大湖成為世界上規模最大的淡水湖群。

除了五大湖之外,美國最大的湖泊是位於猶他州的大鹽湖。顧名思義,這座湖泊的水質極為鹹澀,鹽度甚至超過海水,因此湖中無法孕育魚類。僅有一些鹽水蝦與藻類能在此環境中生存。大鹽湖獨特的鹽鹼生態系統,使其成為研究自然環境與物種適應的重要地點。

美國最深的湖泊是位於奧勒岡州的火山口湖,最深處深度達1,943英尺。它屬於火山陷落湖,由馬札馬火山的坍塌形成。火山口湖面積不大,長僅六英里,寬五英里,但因其清澈的湖水與壯麗的地質景觀而聞名。該湖及周邊地區被劃入火山口湖國家公園,受到嚴格保護。

太浩湖則位於加州與內華達州交界的內華達山脈高處,按蓄水量計為美國第六大湖泊,同時是僅次於火山口湖的全美第二深湖。憑藉優美的高山湖景與豐富的戶外活動資源,太浩湖成為四季皆宜的旅遊勝地,無論是夏季的水上運動還是冬季的滑雪活動,都吸引大量遊客前往。

佛羅里達州南部的奧基喬比湖是美國境內第二大天然淡水湖。儘管湖面遼闊,其平均深度僅九英尺,屬於極淺的湖泊。歐基喬比湖孕育了多樣的野生動物,包括短吻鱷、大口黑鱸、蒼鷺、鶴、白尾鹿、水獺等,成為生態保護的重要區域。

氣候

美國幅員遼闊,呈現出幾乎涵蓋全球所有主要氣候型態的特徵。從阿拉斯加的極地氣候到夏威夷與佛羅里達南部的熱帶氣候,從東南部的亞熱帶氣候到北部的溫帶大陸性氣候,再到西部大盆地與西南部的乾旱氣候,氣候分布之廣,反映了地理條件與大氣環流的複雜性。這種氣候多樣性,也為美國的農業與經濟發展提供了獨特的環境基礎,整體而言,主要農業區少有嚴重乾旱與大規模水患,多數地區則維持在適宜農耕的氣候條件下。

在美國本土,東北部沿海和五大湖區屬柯本氣候分類法的大陸性溫帶闊葉林氣候,或周淑貞氣候分類法的溫帶大陸性濕潤氣候,受拉布拉多寒流與南下冷空氣影響,冬季寒冷,夏季溫和,多雨雪,年平均降水量約在1,000毫米左右。東南部和墨西哥灣沿岸則屬於亞熱帶森林氣候或副熱帶濕潤氣候,因墨西哥灣暖流影響而溫暖濕潤,年降水量可達2,000毫米以上。中部平原地勢開闊,寒暖氣流長驅直入,夏季炎熱,冬季寒冷並多降雪。西部內陸高原則呈現冬季乾燥寒冷、夏季乾燥炎熱的特徵,年降水量普遍不足500毫米。西部太平洋沿岸南段為亞熱帶地中海型氣候,而北段則屬於海洋性溫帶闊葉林氣候或溫帶海洋性氣候,全年氣候溫和且濕潤。

影響美國氣候的主要因素來自高速氣流。這股高空強風氣流在夏季北移至加拿大境內,冬季則南下進入美國,帶來來自北太平洋的大型低壓系統。當這些系統進入北美西岸時,首先遇上喀斯喀特山脈、內華達山脈與落磯山脈,水氣因地形抬升而降下豐沛雨雪,形成典型的地形雨效果。當低壓系統越過山脈,抵達高平原地區時,水氣已大幅消耗,但廣闊無阻的平原為氣團再度組織提供條件。來自墨西哥灣的濕熱氣流也常被推往北方,與冷空氣交會,再配合強勁氣流,極易產生猛烈的雷暴與龍捲風,尤其集中於春夏兩季。冬季時,這些低壓有時會與沿東岸北上的其他低壓系統結合,在大西洋快速增強,形成所謂「東北風暴」,常為新英格蘭地區帶來強風、暴雨或暴雪。這種平原地勢的無阻隔性,也使得大平原的氣候劇烈多變,氣溫可在短時間內急升或驟降,強風頻繁,熱浪與寒潮的推進往往直截了當。

在美國西部內陸,大盆地與哥倫比亞高原因處於喀斯喀特與內華達山脈的雨影區,氣候偏乾,屬乾旱或半乾旱地區,年降水量通常不足 38 公分。美國西南部則屬典型熱帶沙漠,夏季酷熱,氣溫可以連續數週超過攝氏37.8度。從七月至九月,來自加利福尼亞灣的季風為西南部與大盆地帶來局部卻猛烈的雷雨,這些降水雖短暫,卻往往伴隨強風與劇烈的氣象現象。加州多數地區屬地中海型氣候,冬春之間(十月至四月)常有大量降雨,而夏季幾乎無雨。相比之下,太平洋西北沿岸全年降水均衡,但以冬春最為集中。西部山區降水極為豐沛,尤其冬季積雪深厚。喀斯喀特山脈部分地區的年降雪量可超過 1,524 公分,成為世界上最多雪的地帶之一,但靠近海岸的低地則少見大雪。

佛羅里達州的氣候南北差異明顯。北部多屬亞熱帶氣候,南部則完全為熱帶氣候,夏季濕熱多雨,冬季相對乾燥。由於冬季溫和,霜凍罕見,這裡孕育了龐大的熱帶水果產業,尤其是柑橘種植,使美國成為僅次於巴西的世界第二大柑橘生產國。

在五大湖區域,湖泊效果降雪是該地區顯著的氣候現象。當冷空氣流經尚未完全結冰的五大湖時,吸收湖水水汽並在下風處釋放,造成局部性強降雪。密西根州上半島與紐約州塔格山高原一帶尤為典型。以2006至2007年的冬季為例,紐約州水牛城周邊地區的湖泊效果降雪累積超過1.52公尺。類似現象也出現在猶他州瓦薩奇山前區與大鹽湖一帶,經常帶來顯著降雪。

美國阿拉斯加州則涵蓋極地與副極地氣候。沿海地區因海洋調節,相對溫和濕潤,而內陸與北部則酷寒乾燥,冬季漫長嚴峻。夏威夷群島則完全處於熱帶氣候,全年溫暖,因地形差異形成風上坡降水與背風坡乾燥的分布格局,熱帶雨林與乾旱草原在島上相鄰而生。

美國幅員廣大,因此在極端天氣現象方面呈現出高度的差異性。美國南北兩端有極大的極端溫差,在北部的阿拉斯加,苔原與北極氣候占據主導地位,氣溫曾降至零下80℉(零下62.2℃)。與此相對的則是加利福尼亞州的死亡谷,該地曾記錄下134℉(56.7℃)的高溫,這不僅是美國境內的最高溫,也是迄今為止全球所記錄的最高氣溫。

在降雪方面,美國西部的山脈地區是全球降雪量最為集中的地方。華盛頓州的雷尼爾山平均每年降雪量高達692英寸(1,758厘米),其在1971年至1972年的冬季創下過1,122英寸(2,850厘米)的記錄。這一記錄隨後於1998年至1999年的降雪季,被同州西北部的貝克山滑雪場以1,140英寸(2,896公分)的降雪量超越。除了喀斯喀特山脈之外,猶他州的瓦薩奇山脈、科羅拉多州的聖胡安山脈,以及加利福尼亞州的內華達山脈,也都以豐富降雪聞名。相比之下,美國東部的五大湖沿岸及東北部山區亦常見大量降雪,但總量仍無法與西部相比。

在降雨方面,美國的西北太平洋沿岸地區是本土雨量最多的區域,其中華盛頓州的奎諾特雨林年均降雨量達137英寸(348公分)。在夏威夷的茂宜島大沼澤,每年測得的平均降雨量高達404英寸(1,026厘米),居全美之首。美屬薩摩亞的帕果帕果港則因鄰近海拔523公尺的造雨山,成為全球降雨最多的港口。與此相對照的是美國西南部的莫哈維沙漠,其中亞利桑那州尤馬的年均降水量僅2.63英寸(6.7公分),是全美最乾燥的地區。

自然災害

美國每年都會受到各類自然災害的影響,其中龍捲風是最具代表性的極端天氣現象之一。雖然沙塵暴在歷史上曾造成嚴重破壞,例如1931年至1942年的「黑色風暴」,導致大平原農業大面積失收,居民大量外遷,土地被漫天的沙塵肆虐,但在今日的美國,龍捲風的頻繁出現往往是最令人關注的災害。

大平原與中西部地區由於冷暖氣團在春夏之際強烈對撞,常常引發劇烈雷暴與龍捲風。美國平均每年大約出現一千個龍捲風,是全球龍捲風活動最頻繁的國家。這些龍捲風不僅破壞力強大,路徑多變,還能在極短時間內造成房屋倒塌、交通中斷,甚至奪走生命。最為人熟知的區域是「龍捲風走廊」,這條地帶從德州北部一路延伸至堪薩斯州與內布拉斯加州,再往東擴展到田納西州。由於龍捲風在此區域頻繁出現,當地高度重視防災設施與教育,許多房屋都特別建有地下避難所,城鎮也設有警報系統,當發現龍捲風出現跡象時,警報聲便會響徹城鎮,提醒居民迅速進入安全地點躲避。

龍捲風的形成與美國的地理環境密切相關。大平原是一片幾乎無阻的廣闊草原,北方來自加拿大的乾冷空氣可以長驅直入,而來自墨西哥灣的溫暖濕潤氣流則向北推進,兩者在平原地帶強烈交鋒,再加上高空急流的助力,便容易形成強烈的對流與旋轉氣團。當這些旋轉的氣柱與地面接觸時,便可產生極具破壞力的龍捲風。在美國歷史上,龍捲風曾多次令無數小鎮在一夜之間化為廢墟,基礎設施毀於一旦。雖然與颶風、洪水相比,龍捲風的影響範圍相對較小,但其破壞集中且猛烈,往往造成極為驚人的局部破壞。這也是為什麼中部與南部許多地區高度重視防災設施與教育的原因。

颶風幾乎每年都會對美國沿海地區造成威脅。由於地理位置的特殊性,美國墨西哥灣沿岸與大西洋沿岸是颶風最常襲擊的區域,而太平洋的夏威夷群島同樣處於風險之中。此外,美國在加勒比海的屬地,如波多黎各與美屬維京群島,也因位於大西洋颶風生成與行進的路徑上,而經常面臨嚴重衝擊。

在墨西哥灣一帶,特別是德州中部與南部海岸、路易斯安那州東南部至佛羅里達狹長地帶的沿岸區域,都是颶風的高危地區。佛羅里達半島更是由於三面臨海,成為美國最常遭受颶風直接侵襲的地帶之一。北卡羅來納州外灘群島同樣地勢低平,面向大西洋,因而也時常受到強烈颶風的重創。這些區域一旦有大型颶風登陸,常伴隨海水倒灌、風暴潮與大範圍內澇,對居民安全與基礎設施造成嚴峻考驗。美國的大西洋颶風季一般從每年的6月1日持續到11月30日,其中8月中旬至10月初是活動最為頻繁與猛烈的時段。在這段時間裡,墨西哥灣暖流與大西洋的高溫海水為颶風提供充沛能量,使其迅速增強,並可能以極高強度吹襲陸地。由於颶風往往伴隨持續強風、豪雨與風暴潮,對低窪沿岸地區的威脅尤為明顯。

歷史上,美國曾多次遭受毀滅性的颶風襲擊。1900年加爾維斯敦颶風是美國史上最致命的一次颶風,摧毀了德州沿海城市加爾維斯敦,造成大量人員傷亡。1992年颶風安德魯則以強勁風力橫掃佛羅里達南部。2005年颶風卡特里娜導致紐奧良被大面積淹沒。2017年颶風哈維給德州帶來歷史性洪災,而同年的颶風瑪麗亞更使波多黎各陷入長期困境,基礎設施癱瘓,嚴重影響居民生活。

雖然美國太平洋沿岸沒有直接受到颶風登陸的威脅,主要原因是當地海水溫度不足以支撐颶風的持續發展,但來自東太平洋的熱帶氣旋殘餘仍偶爾會影響西部地區。這些系統在登陸墨西哥或逐漸減弱後,仍能為美國西南部帶來中到大雨,增加山區洪水與泥石流的風險。此外,夏威夷群島則因地處熱帶太平洋,偶爾會成為颶風直接侵襲的目標。

在美國,洪水是一種廣泛存在且威脅嚴重的自然災害,從東岸到西部內陸皆可能發生。歷史上多次重大洪災曾造成深遠影響,其中1927年密西西比大洪水被認為是美國史上最嚴重的洪災之一,阿肯色州、密西西比州和路易斯安那州的大片農田、城市與村落被淹沒,迫使數十萬居民遷移。1982至1983年間,強烈的聖嬰現象使西部地區降雨劇烈增多,引發大規模洪水與泥石流。1993年密西西比大洪水同樣造成廣泛災害,水位長時間高漲,對農業與交通系統造成嚴重衝擊。在近代,颶風季節的美國東岸是洪水最常發生的地區之一。2012年颶風桑迪襲擊紐約與紐澤西一帶時,不僅帶來強風與海水倒灌,更使沿岸城市遭受大規模內澇,交通、電力與通訊系統陷入癱瘓。

除了颶風導致的沿海洪水,美國各地亦常發生局部性洪水。尤其在西南部與山區,強降雨容易引發泥石流。狹窄的峽谷與乾燥的土壤在短時間內無法吸收暴雨,往往造成山洪暴發。夏季強烈的雷暴天氣同樣是引發洪水的主要原因,當雷暴持續在一地滯留,極短時間內的降雨即可導致嚴重水災與人員傷亡。根據氣象專家分析,美國大部分的山洪暴發發生在每年4月下旬至9月中旬之間,尤其是6月底到8月初最為集中。此時氣溫最高,空氣能夠攜帶更多水汽,而主導天氣系統的氣流偏向北移,使得雷暴活動移動緩慢,往往長時間停留在同一地區,導致大量降水迅速積聚,這種天氣組合為洪水形成提供了理想條件。例如2025年7月初在德州中部丘陵地帶發生的洪水,當時殘存的熱帶風暴使大氣中充滿水汽,在12小時內降下超過10英寸的雨量,部分地區更接近兩英尺。由於當地地質以石灰岩為主,土層極薄,幾乎無法滲透,雨水迅速匯流,瓜達魯佩河在短短45分鐘內水位暴漲超過30英尺,奪走超過130人的生命。如果土地長期受野火破壞,地表植被被燒毀,土壤結構改變,失去吸收能力,亦會大幅增加發生山洪的機會。氣象部門指出,在這樣的環境下,即便僅僅幾毫米的降雨,都可能引發洪水。這種「火後水患」的現象,在西部山區極為常見。

美國的地質災害主要集中在西部與阿拉斯加地區,這與其地理位置密切相關。由於美國西海岸屬於環太平洋地震帶的一部分,這裡的地殼活動極為頻繁,火山與地震的風險都遠高於其他地區。環太平洋火山帶佔據了全球九成以上的地震來源,而美國正好位於這個活躍帶之上,導致該地區長期面臨潛在的自然威脅。

在火山活動方面,美國西北部是全國火山最為集中的地區。華盛頓州、奧勒岡州以及加利福尼亞州北部的喀斯喀特山脈分布著多座活火山,其中一些至今仍在活動。例如1980年華盛頓州聖海倫火山的爆發,就造成了嚴重的生態與財產損失。夏威夷群島同樣擁有活躍的火山,例如自1983年持續噴發的基拉韋厄火山。然而,夏威夷的火山噴發多數並未對當地居民造成嚴重危害,因為熔岩流動速度相對緩慢,居民通常有足夠的時間疏散。自17世紀以來,夏威夷並未發生過足以威脅大規模生命安全的火山爆發。不過,火山災害仍可能帶來巨大破壞,例如1980年華盛頓州聖海倫火山的爆發,就造成了嚴重的生態與財產損失。

加利福尼亞州和阿拉斯加南部因處於板塊交界地帶,長期以來都是地震頻發的地區。歷史上多次大地震顯示出其毀滅性威力,例如1906年舊金山大地震,造成大規模建築物倒塌與火災,數以千計的人失去生命;又如1964年阿拉斯加安克拉治附近發生的耶穌受難日大地震,是北美歷史上最大的地震,不僅導致地面大規模位移,還引發了海嘯。由於加利福尼亞州地震風險較高,所以當地在建築規範方面特別嚴格,要求大型建築必須具備抗震設計,以減少潛在的人員傷亡與財產損失。除了破壞性的強震之外,加州幾乎每天都會經歷規模較小的地震,這種頻繁但輕微的地殼活動,已成為當地居民生活的一部分。

動植物生態

美國幅員遼闊,擁有極其多樣化的動植物生態。全國境內記錄有超過17,000種本土植物與樹木,加利福尼亞州更是以逾5,000種而獨占鰲頭,從熱帶雨林到北極苔原皆可見到各種植被分布。美國的植物種類不僅數量龐大,類型也極為豐富,但數千種外來物種的引入有時對本土生態造成壓力,影響原有的動植物平衡。動物方面,美國原生哺乳類超過400種,鳥類約700種,爬行類與兩棲類約500種,昆蟲則多達90萬種[11]。這些生物中,許多僅分布於特定區域,其中一些正面臨瀕危或滅絕的威脅。

植被分布因地理條件而異。美國東部森林帶涵蓋松樹、橡樹、楓樹、雲杉、山毛櫸、樺木、鐵杉、胡桃與山核桃等樹種;中部硬木林地自麻薩諸塞州一路延伸至德州及明尼蘇達州,曾是一片連綿不絕的森林,如今依然是重要的林業資源。南部森林則擁有松、山核桃、落羽松、胡桃、樺木與梧桐等,廣布於墨西哥灣沿岸及德州東部。太平洋沿岸森林以高聳壯觀的紅杉與道格拉斯冷杉最具特色。西南部的乾旱地區則盛產巨柱仙人掌、絲蘭與約書亞樹。

草原生態廣布於美國中部,因降水不足以支撐大型森林生長。密西西比河以西的高草草原曾經覆蓋大片土地,如今大部分已被開墾為農地。較乾旱的短草草原分布於新墨西哥、亞利桑那與德州西部,而密西西比河以東及路易斯安那的沿岸地區則仍保留部分高草草原。太平洋西北高原及加州山谷中也分布著獨特的草原帶。

在美國內陸的山區與盆地,生態以荒漠灌木為主。鼠尾草分布於北部,油芥廣布於南部,而在大鹽湖及死亡谷地區則以鹽生灌木為主。阿拉斯加則擁有廣闊的針葉林,向北延伸至蘇厄德半島;中部的育空河流域也被軟木林覆蓋。其他地區則多為荒原或苔原。夏威夷群島則因氣候濕潤,擁有茂密的竹林與蕨類植物,儘管甘蔗與鳳梨並非原生物種,但已經佔據大量耕地。

美國的野生動物方面,大型哺乳類包括白尾鹿、駝鹿、叉角羚、大角羊、山羊、黑熊與灰熊。阿拉斯加棕熊體型龐大,體重可達1,200至1,400磅。皮毛動物如麝鼠、狐狸、浣熊、海狸與負鼠分布廣泛。曾經成群結隊奔馳於大草原的美洲野牛,如今僅存於特定保護區。灰狼與麋鹿等動物的棲息範圍也因人類活動而縮小。

湖區鳥類常見潛鳥、野鴨與雁群,沿海則有燕鷗、鷗、鷺與鷸鴴。林間活躍著畫眉、啄木鳥、麻雀、蜂鳥與貓頭鷹。知更鳥、烏鴉、紅雀、美洲黃鸝以及旅鶇等都是廣為人知的美國鳥種。野生火雞、松雞與環頸雉則是受歡迎的獵禽。

淡水水域中分布著鱒魚、鱸魚、鯰魚與狗魚;海岸沿線則有海鱸、鱈魚、鯛魚與比目魚,以及龍蝦、蝦、蛤、牡蠣與淡菜等豐富的甲殼類和貝類。爬行動物方面,常見松蛇與牛奶蛇,全美四種毒蛇中最普遍的是響尾蛇。短吻鱷棲息於南部濕地,而有毒的吉拉毒蜥則分布於西南沙漠地區。

為了保護動植物資源,美國是全球最早重視環境保護的國家之一[12]。截至2025年,聯邦政府設立了63座國家公園,涵蓋不同生態環境,並建立了國家保護區、國家海洋保護區、國家森林、國家草原等自然保護區以維護自然棲息地。美國魚類及野生動物管理局專責監測瀕危物種,並規劃保護區。全國各類自然保護土地合計達264萬平方公里,佔全國面積的近三成[13]。這些地區雖然受到保護,但部分仍允許有限度的開採與農業經營。

截至2003年,美國共有987種瀕危物種被列入名錄,其中包括哺乳類、鳥類、魚類與數百種植物,另有276種被列為受威脅物種。這些物種名單不僅涵蓋美國本土,也包含依國際協議列管的外來物種。受到威脅的植物如針墊仙人掌,瀕危植物則包括維吉尼亞圓葉樺、德州野稻與各類罕見仙人掌。動物方面,紅狼、黑足雪貂、佛羅里達美洲獅、海牛與多種鯨類均屬於瀕危名錄。鳥類中,加州神鷹、白頭海鵰、鶴類與數種鶯科鳥均在名單內。兩棲類與爬行類如德州盲螈、綠蠵龜與美洲鱷也受到保護。

國家公園

美國的國家公園制度源於19世紀後期。1872年,美國總統尤利西斯·格蘭特首次將黃石地區劃為「公共公園」,標誌著世界上第一座國家公園的誕生。隨後,在1890年,加州陸續設立優勝美地、格蘭特將軍(後併入金斯峽谷國家公園)以及紅杉國家公園。九年後,位於華盛頓州的雷尼爾山國家公園也被正式劃定。這些公園的設立奠定了美國保護自然景觀與歷史遺產的基礎。1906年,時任總統西奧多·羅斯福簽署《古蹟法》,賦予總統宣布歷史地標、古代建築及科學價值地點為國家紀念區的權力。起初,此法主要針對小型的遺址與古物,但很快地範圍擴展到自然地貌與大面積土地。例如,懷俄明州的惡魔塔、亞利桑那州的石化林、大峽谷部分區域以及阿拉斯加的卡特邁國家紀念區(後成為國家公園與保護區)都被納入。

隨著國家紀念區與國家公園數量逐漸增加,管理權分散於戰爭部與林務局,而內政部則負責國家公園。由於公共保護地的持續擴張,集中化管理的需求變得愈發迫切。1916年8月,時任總統伍德羅·威爾遜簽署《國家公園管理局組織法》,正式成立隸屬於內政部的國家公園管理局。1933年,富蘭克林·德拉諾·羅斯福總統將大部分國家紀念地的管轄權移交給該機關,國家公園制度自此逐漸完善。

國家公園管理局如今掌管著遍及美國各地的391個保護地,總面積約8,400萬英畝。這些地點不僅包含廣為人知的黃石公園、大峽谷等國家象徵,也涵蓋了眾多規模較小的歷史遺址、軍事公園、風景公路,以及首都華盛頓特區的國家廣場等。目前,美國共有60座正式的國家公園,其規模差異極大。位於華盛頓特區的老石屋僅佔地不到一英畝,相對之下,阿拉斯加的蘭格爾-聖埃利亞斯國家公園暨保護區,面積超過1,300萬英畝,是全美最大的國家公園。若僅計算本土範圍,最大的是加州與內華達州交界的死亡谷國家公園,面積達330萬英畝。

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads