热门问题

时间线

聊天

视角

葆森–侃德反應

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

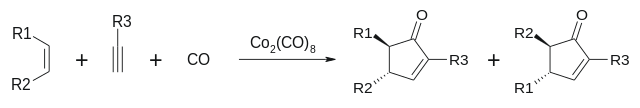

葆森–侃德反應(英語:Pauson–Khand reaction,縮寫為「PKR」),又稱「PK型反應」,是炔烴、烯烴與一氧化碳之間發生的[2+2+1]環加成反應,一步生成α,β-環戊烯酮衍生物。[1][2]

此反應最早的催化劑為八羰基二鈷,但其他催化劑(如鉬基催化劑、鐵基催化劑和銥基催化劑)也可使用。

理論上反應可以有四種產物(如下圖中的1-4),其中1和2為主要產物。

對於不對稱的烯烴與炔烴來說反應的區域選擇性不甚理想。這一缺點可以通過使用分子內烯炔底物得以彌補。

Remove ads

反應機理

一般認為反應分為兩個階段進行。第一階段中,八羰基二鈷失去兩個羰基並與炔烴配位,生成六羰基二鈷-炔烴配合物。這一步很容易進行。第二階段則經過配合物上羰基解離、鈷與烯烴配位,鈷插入至烯烴中生成鈷雜雙環中間體,以及羰基插入、還原消除等步驟。其中,羰基解離和與烯烴配位是反應決速步,一般需要較高溫度和外加試劑的促進才能完成。

歷史

- 1973年由 Pauson 和 Khand 發現並首次報道。

- 1981年 Schore 等報道了分子內的 Pauson-Khand 反應,避開了反應區域選擇性的問題,使反應實用性大大提高。

- 1990年 Schreiber 和 Jeong 小組發現一些氧化胺類,如NMO和TMANO能明顯促進反應的進行,使反應溫度降至室溫,反應時間縮短,產率增加。

- 此反應是合成環戊烯酮環系最有效的方法之一。

變體

參見

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads