热门问题

时间线

聊天

视角

赫柏桌山

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

赫柏桌山(Hebes Mensa)是一座大型桌山,它隆起於火星水手谷的分支峽谷-赫柏峽谷谷底。一些研究人員已將該桌山確定為類似恆河桌山的內部層狀沉積物(ILD),並對這一色澤深淺交替的階梯狀地層進行了命名。赫柏桌山表面有時呈現出凹槽[2],它高約7.5公里(4.7英里),占地面積120×43公里(75×27英里)[3]。

觀察史

赫柏桌山於1982年被首次命名[1]。

背景

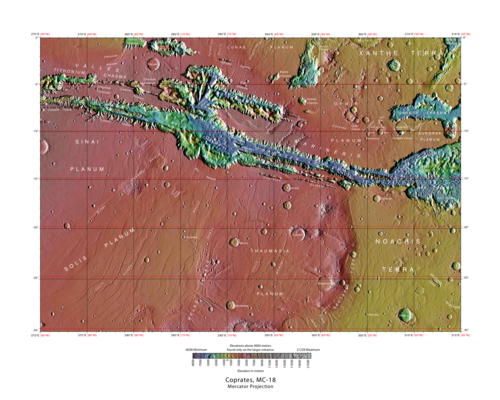

赫柏桌位於科普剌塔斯區水手大裂谷的赫柏峽谷內,其東面綿延著朱文塔山脊和更大的盧娜高原;南面坐落了佩羅坦隕擊坑和水手谷主幹部分(特別是俄斐峽谷)。在它的西側分布有提托諾斯塹溝群和厄科峽谷,而後者繼續在它的北面進入盧娜沼區,在北面還有厄科塹溝群。由於赫柏桌山是水手谷的一部分,整個水手谷中許多常見的特徵在赫柏桌山也可被常看到,如發生在赫柏桌山的眾多復發性坡線(被認為是由現代流水形成的幽暗、稀薄的季節性特徵)[4]。

-

在科普剌塔斯區最北側的水平中點西側,可看到赫柏桌山。

形成理論

許多研究人員提出了一種低能量的湖相沉積成因,與持續的地下水補充穿插著偶爾的水下火山活動有關。其他人對這一假設提出了質疑,指出赫柏桌山如此之高,以至於它實際位於赫柏峽谷的谷壁之上。這些研究人員提出,赫柏桌山實際上是一座平頂火山,類似在俄羅斯阿扎斯高原和冰島北部觀察到的火山山體,這些山體是由於冰下火山活動的影響而形成[5]。

關於桌山起源的另一種理論將桌山的起源與周圍峽谷的增長發育聯繫起來,認為峽谷被沉積物填滿,但後來逐漸擴大,在原始沉積填充物和裂谷壁之間形成了山谷。沉積物可能通過火山碎屑(熔岩相關)或風積作用(與風有關)到達那裡[6]。也有人認為赫柏桌山是一座鹽丘。在這一理論中,3公里深的地下滷水池被從下方加熱,導致鹽與水分離並取代上方的風化層,這種形成方法也可解釋赫柏峽谷某些方面的形成特徵。地球上的類似物可能是紅海深處的康拉德層和忒提斯層[7]。

地質

據估計,赫柏桌山的地質齡與火星上其他內部層狀沉積物相同,可追溯至火星赫斯珀里亞紀時期[8][9][3]。它至少可被分為三個地質單元,即下、上和晚期內部層狀沉積單元。下部和上部單元構成了大部分的桌山主體,而晚期單元則位於赫柏桌山和周圍峽谷北側崖壁間的山谷中。下部單元經歷了淺褶皺。所有地層都被認為是由過去的冰川活動所形成,並且火山灰也被認為發揮了重要作用[3]。

下內部層狀沉積單元包含-3.7至-1.4千米(-2.3至-0.87英里)高度處的物質,上內部層狀沉積單位範圍則為-1.4至3.8千米(-0.87至2.36英里)。上部單元含有色澤有亮也有暗的區域,但一般來說它比下部單元的亮,上部單元中存在雅丹地貌。晚期單元的面積超過700公里2(270英里2),高度範圍為-2.8至-0.1千米(-1.74至-0.062英里),分布有通常在其他單元中找不到的圓丘和多邊形地形[3]。晚期單元僅部分與赫柏桌山山體重疊,雖然其餘部分完全包含在赫柏峽谷中[10]。

該桌山至少發生過4次重大滑坡,這些過去的滑坡留下了疤痕,暴露出與外層成分相似的內部特徵,這為利用外層地質進行推斷提供了依據。其中一項推斷是基於所存在的單水合硫酸鹽和多水合硫酸鹽(兩者間的過渡位於800到900米高度之間),它們的出現意味著桌山在形成時可能就已被水浸透[3]。

中央土丘的淺坡只有3度,北坡平均坡度為17度,南坡較陡,平均坡度達到27度。北側遭受了更多的侵蝕,那裡的雅丹地貌更為普遍,東北部多皺嶺,而西部地區則有許多平行的斷層,但南部高原斷層卻並不多[10]。

Remove ads

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads