热门问题

时间线

聊天

视角

鐵達尼號沉沒事後安全措施變革

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

鐵達尼號沉沒事後導致了相關安全措施變革。

法令革新

哈蘭德與沃爾夫造船廠的總管與執行董事主席亞歷山大·卡萊爾曾建議在鐵達尼號上使用一種新型,更大的吊艇柱,使得船上最多可裝載48艘救生艇,這可為船上所有人提供足夠的位置。然而,白星航運規定攜帶20艘救生艇,按鐵達尼號滿員計算,只能載下38%的人員。與此同時,根據英國貿易部的規定,國內超過1萬噸的船隻必須攜帶16艘規格為5,500立方英尺(160立方公尺)的救生艇,因此,白星航運提供的救生艇數量事實上已經多過法律規定。[1]該法規並未就更大的船隻提供額外的條款,因為其自1894年以來就從未改動,當時考慮到的最大客輪只有1.3萬噸,而且在緊急情況下,釋放超過16艘的救生艇也很困難。[2]

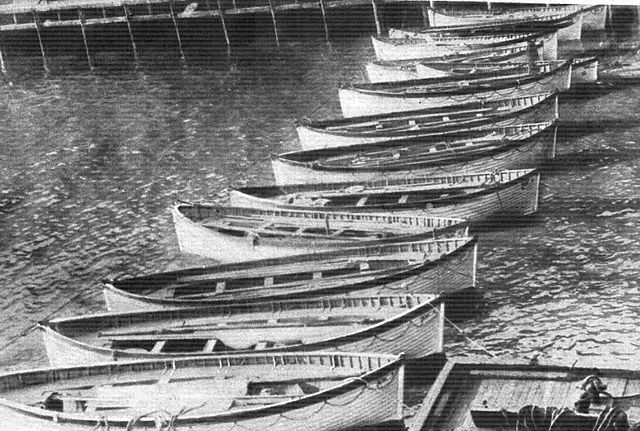

在鐵達尼號沉沒之夜,船上共裝載了三種小艇。數量最多的是14艘木殼救生艇,每艘船長30英尺(9.1米),寬9英尺1英寸(2.77米),滿載65人。在它們前側,船的兩舷各有一艘小一點的獨桅縱帆船,其長25英尺(7.6米),每艘最多可容納40人。還有四艘恩格爾哈特摺疊救生艇,規格為27英尺5英寸(8.36米) 長,8英尺(2.4米)寬,可搭載47人,其側面為帆布結構,可以幾乎完全摺疊放平,從而只占用很少的甲板空間。兩艘在第一個煙囪下,船長宿舍的屋頂上方的左右兩舷,另兩艘在左舷和右舷的獨桅縱帆船旁邊。[3]

在災難之後,英國和美國調查委員會提出建議,在某種程度上,船上應搭載足夠的救生艇,強制救生艇演習,進行救生艇檢查,等等。這些建議都被納入海上人命安全公約,並於1914年通過。

Remove ads

在調查之後,美國政府通過了1912年無線電通訊法案。該法案與《國際海上生命安全公約》一道規定,客輪上的無線電通訊必須24小時打開,同時加裝二級備用電源,以免漏掉呼救訊號。此外,法案規定,船隻必須與鄰近船隻及沿岸陸上電台保持聯繫。[4]

此外,《海上生命安全國際公約》約定,從船上發射紅色火箭必須被解釋為求救訊號。這一決定是基於這一事件:在鐵達尼號沉沒之前,曾發射火箭,而加州人號卻對此模稜兩可。甲板上的船員看到從一艘未知的船上發射的火箭,但他們猜測其可能是回應或識別訊號,用來向其他船隻發出訊號。在船隻沉沒時,除非情況緊急,一般而言沒有無線電台的船隻會使用火箭和焰火筒釋放訊號,向其他船隻表明自己的身份。1912年的《無線電通訊法案》通過後,人們一致同意,海上的火箭只被解釋為遇險訊號,從而消除其他船隻可能的誤解。[4]

在鐵達尼號災難之後,美國海軍派偵察切斯特號(Chester)巡洋艦和伯明罕號潛艇在1912年餘下的時間裡巡邏大淺灘。1913年,美國海軍沒有多餘船隻可執行該任務,因此美國海關緝私局(美國海岸警衛隊前身)接下任務,並指派塞內加號和邁阿密號巡邏艇執行巡邏任務。

這場災難直接推動了1913年11月12日在倫敦召開的第一屆國際海上生命安全大會。1914年1月30日,簽署了第一版海上人命安全公約(SOLAS)。根據條約,組建了國際冰情巡邏隊並對其投入資金,該組織為美國海岸警衛隊的下屬部門,直到今天它還在檢測和報告北大西洋上可能威脅航船的冰山。

20世紀中期,巡邏機成為監測冰山主要方法,除了冰層極厚的年分或能見度很低的時期,地面巡邏趨於停止。對海洋調查船的使用一直持續到1982年,到最後海岸警衛隊僅剩一艘常青號,它後來被改裝成一艘中等耐久的快艇。相比而言,飛機監測具有獨特的優勢,它可在較短的時間內提供更大的覆蓋範圍。

Remove ads

鐵達尼號沉沒事故之後,船隻開始改裝以增加安全性。例如,許多現有船隻的雙層船底,包括奧林匹克號,[5]都將其向兩邊延伸,一直到吃水線,改裝為雙層船體。另一項許多船都進行的改裝則是增加水密艙壁的高度。鐵達尼號的水密艙壁延伸到水線以上10英尺(3米)。在鐵達尼號沉沒以後,其他船隻則將水密艙壁加高,以使隔間完全防水。

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads