热门问题

时间线

聊天

视角

喝水鳥

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

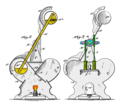

喝水鳥,中國大陸稱為飲水鳥,又名永動鳥[1][2][3],是一種根據熱機原理製作的一種玩具,由美國人邁爾斯·V·蘇利文(Miles V. Sullivan)於西元1942年所設計的玩具。其動作模仿鳥類從水源中飲水的過程。

該玩具一般由玻璃製成。當「鳥頭」被潤濕時,由於水蒸發帶走了熱量,使頭部的氣壓降低,鳥身體內的液體被吸到頭部,使得身體頭重腳輕,鳥頭因過重而往前傾,當身體接近水平時體內兩端空氣又開始流通而壓強平衡,頭部的液體又回到體內,鳥頭恢復初始狀態。如果前面放有水,使鳥頭前傾時能夠沾到,保持鳥頭濕潤,則此過程即可反覆進行。有時它們會被錯誤地認為是永動機裝置的例子。[4]

結構與材料

喝水鳥由兩個玻璃球組成,透過一根玻璃管(即鳥的脖子/身體)連接。這根管子幾乎延伸至底部的玻璃球內部,而在頂部則連接到上方的玻璃球,但不進入其中。

喝水鳥內的空間包含液體,通常會染色以提高可見度。(這種染料可能在光照下褪色,褪色的速度取決於染料的種類和顏色。)[5]液體通常是二氯甲烷。[6][7]早期版本曾使用三氯氟甲烷。[7]

1945 年,邁爾斯·V·蘇利文 (英語:Miles V. Sullivan) 在專利中建議使用乙醚、酒精、四氯化碳或氯仿為液體。[8]

在製造過程中,裝置內的空氣被移除,因此喝水鳥體內的空間由液體蒸發後產生的蒸氣填充。[8]上方的玻璃球附有「鳥喙」,並且頭部覆蓋著類似氈的材料。[8]通常,喝水鳥會裝飾上紙質的眼睛、塑膠高帽,以及一根或多根尾羽。整個裝置以固定在身體上的橫桿為支點進行擺動。

熱機運作步驟

喝水鳥是一種熱機,利用溫差將熱能轉換為裝置內的壓力差,進而產生機械功。與所有熱機一樣,喝水鳥的運作遵循一個熱力學循環進行工作。系統的初始狀態為鳥頭濕潤且呈垂直狀態的喝水鳥。

其運作流程如下[9]:

- 頭部氈材上的水分蒸發。

- 蒸發過程吸收汽化熱,使玻璃鳥頭的溫度降低。

- 溫度下降使鳥頭內部分的二氯甲烷蒸氣凝結。

- 溫度的降低與凝結共同導致鳥頭內壓力下降(依據狀態方程控制)。

- 溫暖基部中較高的蒸氣壓力推動液體上升至頸部。

- 隨著液體上升,鳥體重心上移,變得上部過重而傾倒。

- 當鳥體傾倒時,頸管下端上升至底部玻璃球內液面之上。

- 一個溫暖蒸氣泡藉由此空隙沿管子上升,同時擠壓出液體。

- 液體流回底部玻璃球(該玩具的設計使得在傾倒時,頸部的傾斜可以促成此過程),使頂部與底部玻璃球之間的壓力達到平衡。

- 底部玻璃球中液體的重量使喝水鳥恢復到垂直位置。

- 底部玻璃球內的液體受周遭空氣加熱,而該空氣的溫度略高於鳥頭的溫度。

若在鳥頭下傾時,將一杯水置於鳥喙浸入的位置,喝水鳥便會持續吸取水分,只要杯中水量足以保持鳥頭濕潤,這個循環便會持續進行。然而,即使沒有水源,只要鳥頭保持濕潤,或只要鳥頭與鳥體間存在溫差,喝水鳥仍會繼續擺動。這種溫差並非必須透過鳥頭的蒸發冷卻來產生;例如,將熱源對準底部玻璃球也能創造出頂部與底部間的壓力差,進而推動整個機制。最終,能量來源是玩具鳥頭與底部間的溫度梯度;此玩具並非永動機。

Remove ads

物理與化學原理

喝水鳥展示了多項物理定律,因此成為基礎化學與物理教育中的重要示範器具。這些原理包括:

- 低沸點二氯甲烷:二氯甲烷在標準壓力下的沸點為 39.6 °C(103.3 °F);但由於喝水鳥在初期會先抽氣、部分注入液體並封閉,因此內部壓力(及其沸點)與標準狀態下(p

o= 10 5Pa)有所不同。這使得熱機能夠從低溫中提取運動能,實現室溫下運作。 - 綜合氣體定律:在恆定體積下,氣體所施加的壓力與其溫度呈正比。

- 理想氣體定律:在恆定體積下,氣體粒子數量與其壓力呈正比。

- 馬克士威-波茲曼分布:該分佈說明,在一定空間及溫度下,分子能量存在差異,因此物質可在單一溫度下同時存在於多種相態(固態、液態及氣態)。

- 汽化熱(或凝結熱):物質在恆定溫度下改變相態時,會吸收或釋放熱量。

- 力矩和質心

- 吸濕氈的毛細作用

- 濕球溫度:鳥頭與鳥體之間的溫差取決於空氣的相對濕度。

藉由考量濕球與乾球溫度之間的差異,可以推導出一個數學公式,用以計算從一定量「飲用」的水中所能產生的最大功率。此分析基於卡諾熱機效率的定義以及測濕雪的概念。 [12]

此外,喝水鳥也可視為一種熵引擎,其運作動力來源於液態水與分散於空氣中的水蒸氣之熵的差異,也就是純水蒸發所產生的熵與水蒸氣在空氣中稀釋所產生熵的總和。水的蒸發是一個吸熱過程,需要從環境中輸入熱能或正焓流;而由於自發過程要求吉布斯自由能改變必須為負值,因此必須以大量熵增來彌補這正焓的影響。

歷史

在1760年代(或更早),德國工匠已發明出一種所謂的「脈衝錘」(Pulshammer)。

1767年,班傑明·富蘭克林訪問德國時見到這種脈衝錘,並於1768年對其進行改良。富蘭克林的脈衝錘由兩個玻璃球透過一根U形管連接而成;其中一個玻璃球部分充滿水,且水與其蒸氣處於平衡狀態。當將這個部分充水的玻璃球握在手中時,水就會流入另一個空的玻璃球中。[13] 1872年,義大利物理學家暨工程師恩里科·伯納迪 (Enrico Bernardi)將三個富蘭克林管結合起來,製作出一種利用蒸發產生動力的簡易熱動機,其運作方式與喝水鳥類似。

1881年,以色列的L·蘭迪斯獲得了一項針對類似擺動馬達的專利。[14]1882年,伊斯克兄弟也取得了一項相似馬達的專利。[15]與喝水鳥不同的是,在這款引擎中,低部儲槽是被加熱的,而上部儲槽僅依靠空氣散熱。除此之外,其運作原理與喝水鳥相同。當時,伊斯克兄弟就一種相關引擎取得了多項專利,該引擎現稱為 Minto wheel。

在雅科夫·佩雷爾曼的著作《娛樂物理學》中,描述了一款可追溯至1910年代到1930年代的中國喝水鳥玩具,名為「永不知足小鳥」。[1]該書解釋了這種「永不知足」的機制:「由於鳥頭管的溫度低於尾部儲液器,這導致鳥頭管中飽和蒸氣的壓力下降……」[1]據說,1922年當愛因斯坦與其妻子抵達中國上海時,他們便對這款中國「永不知足小鳥」玩具讚嘆不已。[16]

此外,來自日本東北大學玩具學教授坂井隆夫(Takao Sakai)曾介紹過這款中國玩具。[17]

1945年,Arthur M. Hillery 獲得了一項美國專利,他建議採用丙酮作為工作流體。[18]1946 年,邁爾斯·V·蘇利文(Miles V. Sullivan)又在美國取得專利。[8]他是美國紐澤西州默里希爾貝爾實驗室的一位博士級發明家兼科學家。[8][19]1947年,Robert T. Plate 獲得了一項美國設計專利,其中引用了 Arthur M. Hillery 的專利。[20]

Remove ads

流行文化

喝水鳥曾在許多虛構背景中出現。它曾作為情節元素出現在1951年 Merrie Melodies卡通《Putty Tat Trouble》和1968年科幻驚悚片《The Power》中。在情景喜劇《發展受阻》第四季第11集中,一位患有妄想症的角色聲稱他透過喝水鳥聽到了上帝的聲音。[21]

在澳大利亞當代劇作家約翰·羅默里爾的戲劇《浮世繪》(The Floating World)中,中,喝水鳥作為象徵性道具,代表著萊斯(Les)瘋狂逐漸加深的過程。[22]

在動畫情景喜劇《辛普森一家》第七季第七集《特大號荷馬》(King-Size Homer)中,荷馬利用喝水鳥按下核能控制電腦上的 Y 鍵,最終導致核熔毀。[23]此後,該喝水鳥於兩季後的「Das Bus」一集中再次出現。

替代設計

2003年,美國俄亥俄州的 Nadine Abraham 和 Peter Palffy-Muhoray 提出了一種替代機制,利用毛細作用與蒸發來產生運動,而不依賴揮發性工作流體。他們的論文《第二類喝水鳥》(A Dunking Bird of the Second Kind)[24]於2004年6月發表在《美國物理學期刊》(American Journal of Physics)。該論文描述了一種與原始喝水鳥類似但不依賴溫度差運作的機制,而是利用毛細現象、重力位能差和水的蒸發來驅動裝置。

該喝水鳥的運作方式如下:它被設計成在乾燥時會傾倒至頭朝下的位置。鳥被放置在水源旁,使其喙部在這一位置能夠接觸到水。水透過毛細作用被吸入鳥喙(研究者使用了一塊三角形海綿),並透過毛細作用傳遞過支點,最終進入一個較大的海綿儲存器,該儲存器被設計成類似翅膀的形狀。當儲存器吸收足夠的水後,較重的底部導致鳥傾倒回頭朝上的位置。隨著喙部離開水面,最終海綿中的水分蒸發,使得平衡恢復,頭部再次向下傾倒。

儘管蒸發冷卻可能導致輕微的溫度下降,但這並不影響鳥的運動。該裝置的運行速度相對較慢,測得的平均週期時間為7小時22分鐘。

Remove ads

參考資料

外部鏈接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads