热门问题

时间线

聊天

视角

馬普魯山豬籠草

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

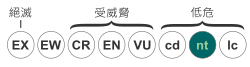

馬普魯山豬籠草(學名:Nepenthes mapuluensis)是婆羅洲東加里曼丹省特有的熱帶食蟲植物。[1]其分布範圍狹小,已被列入《2006年世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中,保護狀況為近危。[2]

Remove ads

植物學史

1957年,茂物林業研究所植物園的負責人安德烈·約瑟夫·紀堯姆·亨利·科斯特曼在馬普魯山首次採集到了第一份馬普魯山豬籠草的標本。[注 1]同時,他還採集到了風鈴豬籠草(N. campanulata)的模式標本。[1]1990年,朱馬特·哈吉·亞當和克里斯多福·C·威爾科克基於茂物和萊頓的植物標本館中編號為「Kostermans 14017」的一對標本[5][6],對其進行了描述。[7][8]

形態特徵

馬普魯山豬籠草的莖呈圓柱形,直徑可達6公釐,最大長度未知。節間距可長達4公分。葉片革質,呈披針形-線形,可長達26公分,寬至5公分。葉尖為急尖,葉基漸狹,半抱莖。籠蔓最長可達50公分。[1]

馬普魯山豬籠草的下位籠為橢圓體形。可高達21公分,寬至8.5公分。腹面具籠翼,翼須可寬達10公釐。唇中等發達,可寬達12公釐;邊緣呈波浪狀,類似於諾斯豬籠草(N. northiana)。唇齒明顯,但不突出。

馬普魯山豬籠草的上位籠通常為圓柱形,偶爾為漏斗狀,個頭相對較小。[9]籠翼大大縮小或成為一對隆起。

馬普魯山豬籠草的花序為總狀花序。總花梗可長達7公分,花序軸長度未知。花梗長約8公釐。[1]一項對來自同一副標本(Kostermans 14017)花粉大小的研究顯示,其120粒花粉的平均直徑為28.9微米(標準誤為0.5,變異係數為9.2%)。[10]

Remove ads

生態關係

一些採集者這樣描述馬普魯山豬籠草的模式產地:「這個物種常生長在馬普魯山海拔約800米的石灰質地區。」[7]在採集到馬普魯山豬籠草的模式標本後,其原生地就遭到了破壞,所以在很長一段時間內都認為馬普魯山豬籠草已滅絕。[11]特洛伊·戴維斯(Troy Davis)、約阿希姆·那茲和安德烈亞斯·維斯圖巴的進一步考察,擴展了其已知的分布範圍。[1]據此推測,馬普魯山豬籠草應還存在於東加里曼丹省的三伯良(Sambaliung)山脈。[2]

馬普魯山豬籠草僅存在於植被矮小的低海拔石灰岩頂峰山脊上[1],海拔為700米至800米[2]。這些地區通常都非常的難以到達。[9]

相關物種

馬普魯山豬籠草與諾斯豬籠草非常相似,從一些穩定的差異可將其區分開來。[1]與諾斯豬籠草相比,馬普魯山豬籠草攀援莖的葉片更接近線形,捕蟲籠的顏色更深,上位籠的體型更窄。[1]值得注意的是諾斯豬籠草只分布於沙勞越石龍門地區,而馬普魯山豬籠草原生地位於幾百公里以外。

在食蟲植物資料庫中,分類學家簡·斯洛爾(Jan Schlauer )將馬普魯山豬籠草列為諾斯豬籠草(N. northiana)可能的異名。[5]

種植方法

馬普魯山豬籠草很少被人栽培。其與葫蘆豬籠草(N. ventricosa)的人工雜交種,被命名為為馬普魯葫蘆豬籠草(Nepenthes × Mapulucosa Hort.Westphal in sched. (2000)),該名稱為裸名。[5]

注釋

參考文獻

擴展閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads