热门问题

时间线

聊天

视角

黃易 (篆刻家)

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

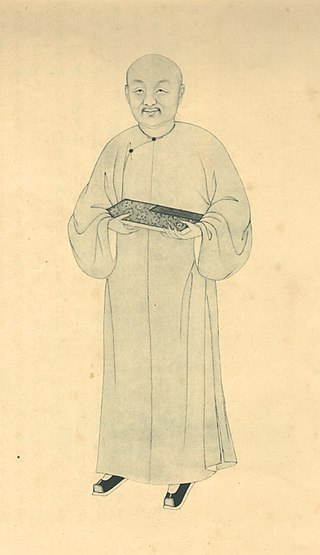

黃易(1744年—1802年),字大易、大業,號小松、秋庵(秋盦)、秋影庵主、蓮宗弟子、散花灘人等,亦稱黃九。浙江仁和(今浙江杭州)人。清朝金石學家、篆刻家、書法家。歷任兗州府、濟寧府運河同知、護理運河道等官,精於金石碑版考證。他重新發現了山東武氏祠,並對其做了保護。

生平

出身於書香門第,其父黃樹谷,其母梁瑛(1707-1795)是其父繼妻,黃易排行老三。[1]八歲(1751年)時其父黃樹谷去世,被迫輟學,其長兄黃庭則到楚北一帶為幕,十五歲(1758)時隨兄幕遊歷楚地。黃易二十一歲時,兄黃庭因受連累被貶,戍輪台,後客死於塞外。1764年,黃易自楚地回鄉,次年春至固安開館授徒,後又至武岡開私塾授徒。約乾隆三十七年(1772)前後,黃易跟隨鄭制錦為幕僚,隨幕輾轉各地。在期間結識了翁方綱、汪啟淑等著名學者。[2]

乾隆三十九年(1774),因平定金川再開川運軍糧事例至四十一年正月三十日為滿,黃易緣此得官山左主簿,以從九品撿發東河。1777年,時年三十四歲的黃易至北京領官,由此進入了北京的學術圈和官僚圈。其後又升至奉政大夫(正五品銜)護理運河道的運河同知。乾隆五十年(1785)任蘭儀同知。乾隆五十四年(1789)至乾隆六十年(1795)任山東濟寧運河道同知。在任運河通判的1786年,他主持發掘了嘉祥縣紫雲山的東漢武氏祠,並與翁方綱等人共同重修了祠堂,對其做了保護。[2]

乾隆六十年(1795),時年五十二歲的黃易因母梁瑛去世辭職回鄉丁憂。次年返回山東後,利用丁憂期間,於嘉慶元年(1796)秋及嘉慶二年(1797)初走訪洛陽、嵩山、泰山等地,進行訪碑活動。[2]在此期間的過程寫成了《嵩洛訪碑日記》及《嵩洛訪碑圖》。

嘉慶二年(1797)丁憂服滿,繼續作為運河官員。嘉慶六年(1801)任濟寧運河同知護理道員。嘉慶七年(1802年)二月二十三日於任上病逝,時年五十九歲。[2]

Remove ads

他師事丁敬,與之合稱「丁黃派」。西泠八家之一,丁敬、蔣仁、黃易、奚岡四人稱為前四家。篆刻較丁敬又有創新,有「蔣仁尚拙,黃易尚巧」之說。他的「小心落墨、大膽奏刀」,深得個中三昧。著有《小蓬萊閣金石文字》、《小蓬萊閣金石目》、《秋盦遺稿》、《嵩洛訪碑日記》、《秋影庵主印譜》等。書法最精隸書,結體參鐘鼎法,頗古雅[3]。

篆刻作品舉例

-

小松所得金石

-

定齋

-

一笑百慮忘

-

賣畫買山

-

張燕昌印

-

茶熟香溫且自看

家庭

- 父詩人黃樹谷(字培之,號松石、景山),與宗室永璥交往。

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads