热门问题

时间线

聊天

视角

1933年3月德國國會選舉

威瑪德國國會選舉 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

1933年3月國會選舉(德語:Reichstagswahl März 1933)於當月5日在德國舉行,改選帝國議會全部647個席位。此次選舉是德國威瑪共和時期最後一次國會選舉,距國家社會主義德意志勞工黨(即納粹黨)於1933年初掌權不到二個月,選舉前六天並發生了著名的國會縱火案;衝鋒隊在選舉前發動暴力事件,鎮壓共產黨人、左派份子、工會主義者、社民黨人和中央黨人。此次選舉同時也是1990年兩德統一前最後一次全國多黨制選舉。

Remove ads

概要

1933年1月30日,德國聯邦大總統保羅·馮·興登堡任命國家社會主義德意志勞工黨(即納粹黨)領導人阿道夫·希特勒為德國總理,宣告納粹黨掌權的開始。希特勒上任後即解散國會,並宣布進行改選。之後,納粹的衝鋒隊開始對各地的德國共產黨(簡稱德共、共產黨)辦公室和左派人士的住所發動暴力攻擊[1]:20-22;至二月下旬,暴力事件延燒至德國社會民主黨(簡稱社民黨)方面,社民黨的會議遭到衝鋒隊闖入破壞、多名社民黨黨員遭到毆打,一些社民黨相關的報刊也被迫停刊[1]:318-320;就連德國中央黨(簡稱中央黨)也無法倖免,不僅支持中央黨的政府官員遭到排擠,中央黨在西發里亞舉行的會議也屢屢受到干擾[1]:322。只有納粹黨和德國國家人民黨等少數政黨得以不受干擾的進行競選活動。

在選舉開始前六日,德國的國會大廈遭到縱火,造成國會縱火案。希特勒藉此依據《威瑪憲法》第48條讓興登堡簽署《國會縱火法令》,廢除了許多《威瑪憲法》賦予德國公民的權利,並使政府得以在選前逮捕德共領導人恩斯特·台爾曼和超過4,000名德共幹部及黨員,有效壓制共產黨勢力,鞏固了納粹黨的地位[1]:331[2]:876;儘管如此,政府基於德共可牽制社民黨勢力,以及懼怕共產黨人暴動等等考量下並沒有解散德共[2]:882。直至選舉當天,法院方宣布德共為非法組織[1]:335-336。另外,卡爾·馮·奧西茨基、埃里希·米薩姆、路德維希·雷恩、埃貢·基施和馬克斯·霍丹等與納粹黨持不同政見的知識分子也遭到當局監禁[3]:9。

為了進一步確保納粹黨在選舉中的優勢,超過50,000名衝鋒隊、親衛隊和鋼盔前線士兵聯盟成員被任命為輔警,即所謂「協助警察」,對選舉及投票過程進行「監視」[1]:339[3]:8[4]。

Remove ads

結果

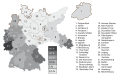

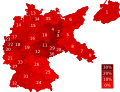

納粹黨共獲得17,277,180票(得票率達43.91%),在全德國35個國會選區中的33個成為最大黨(中央黨為剩餘2個選區的最大黨),並取得帝國議會647個席位中的288個[5]。

-

納粹黨得票比例圖

-

中央黨得票比例圖

-

社民黨得票比例圖

-

共產黨得票比例圖

Remove ads

影響

無可置疑地完全擺脫了1932年11月德國國會選舉呈現的下滑趨勢後納粹黨取得了更好的成績,然而表現並沒有達到希特勒的預期,迫使其暫時保持與德國國家人民黨(黑白紅奮鬥前線)的合作關係,以確保在國會的席次優勢[1][4]。3月17日波茨坦日的儀式加深了形式外的信任關係。隨後的3月23日通過《授權法案》。

參見

- 德意志國第八屆國會議員名單

- 德國威瑪共和時期國會議員名單

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads