热门问题

时间线

聊天

视角

鋂

原子序數為95的化學元素 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

位於伯克利加州大學由格倫·西奧多·西博格領導的團隊在1944年首次合成出了鋂元素。雖然鋂是第三個超鈾元素,但其發現卻晚於第四個超鈾元素鋦,是第四個被合成出的超鈾元素。這項發現最初被列爲機密,直到1945年才公諸於世。大部分的鋂都是在核反應爐中以中子撞擊鈾或鈽而形成的:一噸乏核燃料含有大約100克鋂。

鋂是一種質地較軟的放射性金屬,外表呈銀白色。鋂的同位素中最常見的有241Am和243Am,其中243Am是鋂最長壽的同位素,半衰期約7370年。在化合物中,特別是溶液中,鋂的氧化態通常是+3。鋂還有+2到+7之間的其他氧化態,可通過測量吸收光譜分辨出來。由於輻射變晶效應,鋂金屬和鋂化合物的晶體結構本身含有缺陷。這些缺陷隨時間而增加,因此其物質屬性會進行變化。

鋂是少數具有實際應用的超鈾元素之一,241Am主要用作商業游離煙霧探測器和儀表中的輻射源,或用作中子源。有人提出用242mAm製造核電池和太空船的核推進燃料,但因該同核異構物的稀少和昂貴而尚待實現。

Remove ads

歷史

雖然過去的核反應實驗中很可能已經產生了鋂元素,但是要直到1944年,伯克利加州大學的格倫·西奧多·西博格、Leon O. Morgan、Ralph A. James和阿伯特·吉奧索等人才首次專門合成並分離出鋂。他們的實驗使用了1.5米直徑迴旋加速器。[4]鋦的化學辨認是在芝加哥大學的冶金實驗室(現阿貢國家實驗室)進行的。繼更輕的錼、鈽和更重的鋦之後,鋂是第四個被發現的超鈾元素。當時西博格重新排列了元素週期表,並將錒系置於鑭系之下。因此鋂位於銪以下,兩者為同類物。銪(Europium)是以歐洲大陸(Europe)命名的,鋂也因此以美洲大陸(America)命名。[5][6][7]

鋦的合成過程如下:首先將硝酸鈽溶液塗在面積約為0.5 cm2的鉑薄片上,蒸發後的殘留物經退火轉換為二氧化鈽(PuO2)。二氧化鈽在迴旋加速器中受照射之後,產物溶於硝酸中,再用濃氨水沉澱為氫氧化物。沉澱物溶於過氯酸,再用離子交換分離出鋦的某個同位素。由於鋦和鋂的分離過程十分繁複,以致發現團隊最初稱鋦為Pandemonium(希臘文中意為「群魔殿」或「地獄」),並稱鋂為Delirium(拉丁文中意為「譫妄」)。[8][9][10][11]

最初的實驗產生了四個鋂同位素:241Am、242Am、239Am和238Am。鈽在吸收一顆中子後,形成鋂-241。該同位素釋放一顆α粒子後,轉變為237Np。這衰變的半衰期最初測定爲510 ± 20年,但後來改為432.2年。[12]

在產生了241Am之後,對其進行中子撞擊,可形成第二種同位素242Am。在迅速β衰變後,242Am會轉變為鋦同位素242Cm(此前已被發現)。這衰變的半衰期最初測定為17小時,目前則確定為16.02小時。[12]

鋦和鋂在1944年的發現與當時旨在製造原子彈的曼哈頓計劃息息相關。有關其發現的信息一直保密到1945年才公諸於世。在1945年11月11日美國化學學會正式發佈鋦和鋂的發現前5天,美國電台節目「Quiz Kids」(小朋友問答)的一位聽眾問到,戰時除了錼和鈽之外還有沒有發現其他新的超鈾元素,格倫·西博格回應時洩露了有關發現鋦和鋂的消息。[8]第一批鋂元素樣本只重幾微克,肉眼僅僅可見,並需通過其放射性才能測出。1951年,科學家在1100 °C高真空中用鋇金屬還原三氟化鋂,產生了可觀量的鋂金屬,約重40至200微克。[13]

Remove ads

物理特性

在元素週期表中,鋂位於鈽之右,鋦之左,銪之下。鋂是一種高放射性元素。剛製成的時候,鋂外表呈銀白色,具金屬光澤,但在空氣中會隨時間失去光澤。鋂的密度為12 g/cm3,這比鋦(13.52 g/cm3)和鈽(19.8 g/cm3)的都低,但比銪(5.264 g/cm3)高,這主要是因為鋂的原子量更高。鋂質軟易塑,其體積模量大大低於之前的錒系元素:Th、Pa、U、Np和Pu。[14]鋂的熔點為1173 °C,這比鈽(639 °C)和銪(826 °C)的明顯要高,但比鋦(1340 °C)要低。[15][15][16]

在標準情況下,鋂主要以最穩定的α型存在,具有六方晶系對稱結構,空間群為P63/mmc,晶格參數為a = 346.8 pm及c = 1124 pm,每晶胞有四個原子。鋂晶體為六方密排結構,層序為ABAC,因此與α鋦等錒系元素及α鑭同型。[17][16]鋂的晶體結構會隨壓力和溫度改變。在常溫下加壓至5 GPa時,α鋂會轉化為β型,具有面心立方對稱結構,空間群為Fm3m,晶格常數為a = 489 pm。這種結構是一種層序為ABC的密排結構。[17][16]再加壓到23 GPa以上後,鋂會轉變成γ型斜方晶系結構,與α鈾同型。一直到52 GPa鋂都不再進行轉變,但在10至15 GPa的壓力下會顯現出單斜晶系相態。[14]文獻對這一相態的描述並不一致。三種主要相態α、β和γ也有時寫作I、II和III。β型轉變成γ型時,晶體體積下降6%。雖然理論預測α型轉變成β型時也會有體積大幅度下降,但實驗並沒有觀察到這一點。α到β型轉變的壓力隨溫度的提升而降低。當α鋂在標準壓力下加溫到770 °C時,它會變為與β鋂不同的一種面心立方相態,並在1075 °C時變為體心立方結構。因此鋂的壓溫相圖和鑭、鐠及釹的相似。[18]

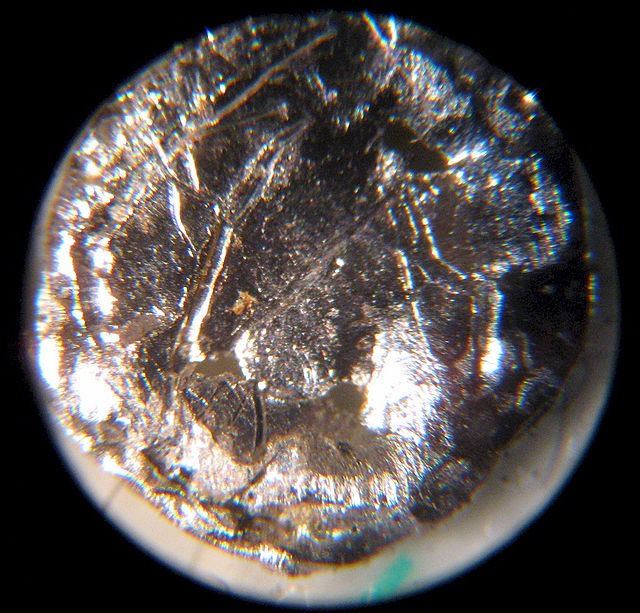

與別的錒系元素一樣,由於α粒子輻射,鋂的晶體也會有自我破壞的現象。這種現象在低溫下特別顯著,因為間隙缺陷的可動性較低。這會造成X射線衍射圖樣的光亮區域間距離的增大。這使得溫度與鋂的某些屬性之間沒有明確的關係。[19]例如,鋂-241在4.2 K下的電阻率會在40小時內從2 µΩ·cm增加到10 µΩ·cm,並在140小時後達到最高值16 µΩ·cm。這一效應在室溫下較不明顯。在剛製成時,鋂的電阻率隨溫度變化,從液氦中的2 µΩ·cm到室溫下的69 µΩ·cm。這和錼、鈾、釷、鏷的屬性相似,但與鈽、鋦不同。後兩種元素的電阻率會隨溫度急劇上升,在60 K達到最高值。室溫下鋂的電阻率比錼、鈽、鋦低,但比鈾、釷、鏷高。[1]

鋂從液氦溫度到室溫以上都呈順磁性。這與鋂旁邊的鋦極爲不同:後者在52 K時會轉變為反鐵磁性。[20]鋂的熱膨脹系數具各向異性,沿較短的a軸為(7.5 ± 0.2)×10-6/°C,沿六方結構中較長的c軸則是(6.2 ± 0.4)×10-6/°C。[16]鋂金屬在氫氯酸中的溶解焓為−620.6 ± 1.3 kJ/mol,而水溶Am3+離子的標準生成焓(ΔfH°)是−621.2 ± 2.0 kJ/mol−1。Am3+/Am0的標準電極電勢是2.08 ± 0.01 V。[21]

Remove ads

化學特性

鋂會輕易地和氧反應,也易溶於酸當中。鋂最常見的氧化態是+3,[22]而三價鋂化合物不容易進行氧化還原反應。這種化學特性和大部分鑭系元素相似。三價鋂能形成不可溶的氟化物、草酸鹽、碘酸鹽、氫氧化物、磷酸鹽以及其他的鹽。[22]另外鋂還有從+2到+7的其他氧化態,這是錒系元素中最廣的。鋂在水溶液中的顔色如下:Am3+從無色至呈黃、紅色,Am4+呈黃、紅色,AmVO+

2呈黃色,AmVIO2+

2呈棕色,AmVIIO5−

6呈深綠色。[23][24]每個氧化態都有它的特徵吸收光譜,光譜在可見光及中紅外線區域有尖峰。根據這些尖峰的強度,可推算出相應氧化態的濃度。[25][26][27]例如Am(III)的光譜峰值在504和811 nm,Am(V)的在514和715 nm,Am(VI)的在666和992 nm。[28]

四價或以上的鋂化合物都是強氧化劑,強度與酸性溶液中的過錳酸鹽離子(MnO−

4)相當。[29]四價鋂離子在溶液中不穩定,會迅速轉變為三價鋂;在固體中,鋂的+4態則很穩定,如二氧化鋂(AmO2)及四氟化鋂(AmF4)。

所有五價和六價鋂化合物都是絡合鹽,如KAmO2F2、Li3AmO4、Li6AmO6、Ba3AmO6和AmO2F2。這些高氧化態(Am(IV)、Am(V)和Am(VI))的可通過氧化Am(III)離子製成,過程可以在稀硝酸中用過硫酸銨,[30]在過氯酸中用氧化高銀,[28]或在碳酸鈉溶液中用臭氧或過硫酸鈉。[27]科學家於1951年首次觀察到鋂的+5氧化態。[31]這種價態在溶液中以AmO+

2離子(酸性)或AmO−

3離子(鹼性)的形式存在,但它們不穩定,會快速歧化:[32][33][34]

Remove ads

化合物

鋂已知的氧化物有三種,分別為AmO(二價)、Am2O3(三價)和AmO2(四價)。一氧化鋂只以微量製備,尚未詳細表徵。[35]三氧化二鋂是一種棕紅色固體,熔點為2205 °C。[36]鋂的幾乎所有應用用的都是二氧化鋂固體。與多數其他錒系二氧化物相同,二氧化鋂也是一種黑色固體,具立方晶體結構(氟石)。[37]

三價鋂的草酸鹽在室溫下真空抽乾後,化學式為Am2(C2O4)3·7H2O。在真空中加熱到240 °C後,當中的水會脫離,化合物會在300 °C時分解成AmO2,分解過程大約在470 °C時完成。[22]這種草酸鹽溶於硝酸當中,最大溶解度為0.25 g/L。[38]

鋂鹵化物的氧化態有+2、+3和+4,[39]其中+3態最為穩定,特別在溶液中。[40]

三價鋂可用鈉汞齊還原為二價鋂鹽,形成黑色的鹵化物:AmCl2、AmBr2和AmI2。這些鹽很容易和氧反應,並會在水中氧化,釋放氫氣並變回三價鋂。二氯化鋂的晶體結構屬於正交晶系,晶格常數為:a = 896.3 ± 0.8 pm,b = 757.3 ± 0.8 pm和c = 453.2 ± 0.6 pm。二溴化鋂的晶體結構屬於四方晶系,晶格常數為:a = 1159.2 ± 0.4和c = 712.1 ± 0.3 pm。[41]鋂金屬和相應的鹵化汞(HgX2,X可以是Cl、Br或I)也可以形成這些化合物:[42]

三氟化鋂(AmF3)不易溶,在弱酸溶液中Am3+和氟離子反應後會沉澱出來:

固態三氟化鋂在與氟氣反應後,會形成四氟化鋂(AmF4):[43][44]

另一種四價的氟化鋂固體是KAmF5。[43][45]鋂在水溶狀態時也會呈四價氧化態。要產生以上的氟化鋂,須將黑色的Am(OH)4溶於15 M濃度的NH4F中,直到鋂的濃度達到0.01 M為止。所得紅色溶液的特徵吸收光譜和AmF4相似,但不同於鋂的其他氧化態。當加熱至90 °C時,四價鋂溶液並沒有發生岐化或還原反應,但α粒子輻射使其自身逐漸還原為三價鋂。[26]

大部分三價鹵化鋂都會形成六方晶體,其顔色及鹵素原子間結構則各異。三氯化鋂(AmCl3)是紅色的,結構與三氯化鈾同型(空間群為P63/m),熔點為715 °C。[39]三氟化鋂與LaF3同型(空間群為P63/mmc),三碘化鋂則與BiI3同型(空間群為R3)。三溴化鋂卻例外,結構與正交晶體PuBr3同型,空間群為Cmcm。[40]把二氧化鋂溶於氫氯酸後進行蒸發,可形成鋂的六水合物晶體(AmCl3·6H2O)。這些晶體具吸濕性,外表呈黃、紅色,結構屬於單斜晶系。[46]

把相應的鹵化鋂與氧或Sb2O3反應後,可製成鋂的鹵氧化物AmVIO2X2、AmVO2X、AmIVOX2和AmIIIOX,其中X表示鹵素。通過氣態水解過程則能夠產生AmOCl:[42]

Remove ads

鋂的已知氧族元素化合物包括鋂的硫化物AmS2、[47]硒化物AmSe2和Am3Se4[47][48]以及碲化物Am2Te3和AmTe2。[49]鋂(243Am)能夠和氮族元素磷、砷、[50]銻及鉍形成化學式為AmX的化合物。這些化合物都是立方晶系的。[48]

一矽化鋂(AmSi)及「二矽化鋂」(實際上是AmSix,其中1.87 < x < 2.0)可通過在真空中使用單質矽還原三氟化鋂形成,前者溫度要在1050 °C,後者則須在1150至1200 °C。AmSi是一種黑色固體,與LaSi同構,具正交晶體結構。AmSix外表具亮銀色光澤,晶體結構屬於四方晶系(空間群為I41/amd),與PuSi2和ThSi2同構。[51]鋂的硼化物包括AmB4和AmB6。在真空或惰性大氣裏將鋂的某種氧化物或鹵化物與二硼化鎂一同加熱,能夠形成四硼化鋂。[52][53]

鋂能夠與兩個環辛四烯配位體形成類似於雙(環辛四烯)合鈾的金屬有機錯合物(η8-C8H8)2Am。[54]鋂也會和三個環戊二烯形成三角形的(η5-C5H5)3Am錯合物。[55]

延伸X光吸收細微結構(EXAFS)已證實,在含有n-C3H7-BTP和Am3+離子的溶液中,存在Am(n-C3H7-BTP)3型的錯合物,其中BTP指2,6-二(1,2,4-三嗪-3-基)吡啶。某些BTP型錯合物只和鋂相互作用,因此在提取鋂的過程中相當有用。[56]

同位素

鋂共有19種同位素和8種同核異構物,全部都具有放射性。其中兩種為釋放α粒子的長半衰期同位素241Am和243Am,半衰期分別為432.2和7370年;另有一種同核異構物242m1Am,半衰期為141年。其餘的同位素和同核異構物半衰期從0.64微秒(245m1Am)到50.8小時(240Am)不等。與多數錒系元素一樣,擁有奇數中子數的鋂同位素具有較高的核分裂率,臨界質量也較低。[12]

鋂-241衰變成237Np時會釋放5種不同能量的α粒子,但以5.486 MeV(85.2%)和5.443 MeV(12.8%)能量的為主。因為產生的許多都是亞穩態,所以衰變過程也會釋放伽瑪射線,能量值不連續,介乎26.3和158.5 keV之間,顯著波峰出現在59.5keV。[57]

鋂-242是一種短半衰期的同位素,半衰期為16.02小時。[12]它主要經β衰變(82.7%)成為242Cm,但也會經電子捕獲(17.3%)衰變為242Pu。242Cm和242Pu以幾乎相同的衰變鏈經過238Pu,到234U為止。

幾乎所有的(99.541%)242m1Am都已內部轉換成為242Am,而剩餘的0.459%則以α衰變成為238Np。後者再分解為238Pu,最後形成234U。[12]

鋂-243經α衰變成為239Np,再經β衰變變為239Pu。239Pu釋放一顆α粒子,變為235U。

Remove ads

同位素242m1Am(半衰期為141年)的熱中子吸收截面最高(5,700靶恩)[58],因此維持核連鎖反應所需的臨界質量很低。裸露的242m1Am球體臨界質量大約為9至14公斤(不確定性是由於缺乏有關其物質特性的數據)。加上金屬反射體後,臨界質量可降至3至5公斤,如果使用水反射體則更低。[59]這樣小的臨界質量有助於製造可移動核武器,但由於242m1Am的稀少和昂貴,故未能實現。其餘兩個同位素241Am和243Am的臨界質量則相對更高:前者為57.6至75.6公斤,後者為209公斤。[60]同樣由於稀少和昂貴,所以鋂未能用作核反應爐中的核燃料。[61]

有科學家提出一種十分緊密的10 kW功率高通量反應爐,它只須使用20克242m1Am。這種低功率反應爐可作較安全的中子源,供醫院作放射性治療。[62]

存量

鋂同位素中半衰期最長、最常見的同位素是241Am和243Am,其半衰期分別為432.2和7370年。相對地球的年齡來說,這是微不足道的,因此所有原始的鋂元素,也就是在地球形成時可能存在的鋂,至今都已全部衰變殆盡。

今天地球上的鋂都集中在1945年至1980年曾進行大氣層核試驗的地點,以及發生過核事故的地點,如車諾比核事故。美國第一顆氫彈「常春藤麥克」(1952年11月1日於埃內韋塔克環礁引爆)的輻射落塵中,就含有包括鋂在內的多個錒系元素。由於屬於軍事機密,這項結果直到1956年才被公佈。[63]1945年7月16日在新墨西哥州阿拉莫戈多附近進行的托立尼提核試使用的含鈽原子彈爆炸後,在沙漠上留下了托立尼提物質,一種玻璃狀的爆炸殘留物,裏面含有鋂-241。1968年美國一架載有四顆氫彈的B-52轟炸機在格陵蘭墜毀,意外地點同樣探測到較高的鋂含量。[64]

在其他地區,來自鋂殘留物的平均輻射量大約只有0.01皮居禮每克(0.37 MBq/g)。大氣層中的鋂化合物較難溶於常見的溶劑中,但會黏附在泥土粒子上。分析表明,沙粒表面上的含鋂量比其周圍的水高出大約1,900倍;壤土中該比例則更高。[65]

鋂一般是為了研究用途而少量人工生產的。每噸乏核燃料大約含有100克鋂元素,主要包括241Am和243Am同位素。[66]這些同位素的半衰期較長,不適宜直接棄置,因此鋂和其他長半衰期的錒系元素都要先經過中和過程:先把鋂分離出來,再在反應爐中用中子撞擊將它轉變為短半衰期的核種。這一過程稱為核嬗變。[67][68]

含鈾量極高的礦藏中,重元素經中子捕獲和β衰變之後,可能會自然產生痕量的鋂,儘管這一點尚未得到證實。[69][70]從95號鋂至100號鐨的超鈾元素曾在位於加彭奧克洛的天然核反應爐中自然產生,但至今已不再形成了。[71]

合成與萃取

幾十年來,鋂都是在核反應爐中少量生產的,至今241Am和243Am同位素已達到幾公斤的產量。[72]不過,由於分離過程極為繁複,自從1962年出售以來,每克241Am的價格停留在1,500美元左右,並沒有大幅變動。[73]較重的243Am同位素的單次產量則更少,分離過程也更為複雜,因此價格也更高,每毫克約售100至160美元。[74][75]

鈾是反應爐中最常見的物質,但鋂並不是從鈾直接產生的,而是經過以下反應從鈽同位素239Pu生成的。

239Pu在吸收兩顆中子(亦即(n,γ)反應)和一次β衰變以後,產生241Am:

乏核燃料中存在的鈽有12%是241Pu。由於該同位素會自發變為241Am,因此可以將它萃取出來,以生成更多的241Am。[73]但是這一過程需時甚久,原先的241Pu要在15年後才會有一半變為241Am,而且241Am的量在70年後,便不會再提升。[76]

產生出的241Am在反應爐中經過中子捕獲,可用作製造更重的鋂同位素。在輕水反應爐(LWR)當中,79%的241Am轉變為242Am,10%轉變為同核異構物242mAm:[note 1][77]

- 79%:

- 10%:

鋂-242的半衰期只有大約16小時,因此進一步向上轉化為243Am的過程效率很低。後者通常是在高中子通量下使239Pu捕獲4顆中子形成的:

大多數生成方式都會產生多種錒系元素的氧化物,鋂要從這一混合物中分離出來。一般的過程將乏核燃料(混合氧化物核燃料)溶解在硝酸中,其中的鈽和鈾通過鈽鈾萃取法(PUREX)在一種烴中用磷酸三丁酯先提取出來。水溶殘液中剩餘的鑭系和錒系元素再用醯胺萃取出來,在剝離後形成多個三價鑭系、錒系元素的混合物。鋂化合物的提取則用到層析法和離心分離法,[78]並需使用合適的試劑。科學家在鋂的溶劑提取技術方面已經進行了許多的研究。例如,一項名為EUROPART的歐洲計劃研究了包括三嗪在內的多個化合物是否適合作為萃取劑。[79][80][81][82][83]有研究提出雙三嗪基吡啶(BTBP)能選擇性地提取鋂(和鋦)。[84]要將鋂和特性很接近的鋦分離開來,可把兩者的氫氧化物的漿狀混合物置於水溶碳酸氫鈉中,在高溫下注入臭氧。在溶液中,鋂和鋦都主要呈+3氧化態,但在這一反應下,鋦不會改變,而鋂則會氧化成為可溶的四價鋂錯合物,可以輕易洗去。[85]

鋂化合物在還原後會形成鋂金屬。最早用來產生鋂金屬的化合物是三氟化鋂。這一反應使用單質鋇元素作為還原劑,並在去水、去氧的環境下用鉭和鎢造的器材進行。[13][17][86]

應用

鋂是唯一一種進入日常應用的人造元素及超鈾元素。常見的游離煙霧探測器使用二氧化鋂作為游離輻射源[87],其中使用的鋂同位素為241Am,這種同位素比226Ra優勝,因為它能釋放5倍多的α粒子,卻釋放很少的有害γ射線。一個新的煙霧探測器一般裝有1微居禮(37 kBq)的鋂,亦即0.28微克。這一量隨著鋂衰變為錼-237而逐漸減少,而錼-237是一種半衰期很長的核種(約214萬年半衰期)。探測器內的鋂半衰期為432.2年,因此在19年後就含有3%的錼,32年後則有5%。衰變產生的輻射通過游離室,也就是兩片電極間充滿空氣的區間,電極間有著少量的電流。煙霧進入游離室後會吸收輻射出來的α粒子,減少游離的程度,因此改變流通的電流,從而觸發警報。相比光學煙霧探測器,游離探測器較為便宜,還能夠測得大小不足以產生足夠光學散射的煙霧粒子。然而,這種探測器容易發生誤報。[88][89][90][91]

由於241Am的半衰期比238Pu的高很多(432.2年相比87年),因此有人提出用它作為放射性同位素熱電機裏的主要元素,可用於太空船上。[92]但鋂產生較少的熱量及電力:241Am的功率為114.7 mW/g,243Am 的功率為6.31 mW/g。[1] (cf. 238Pu的功率為390 mW/g)[92]鋂的中子輻射還會對人類造成更大的傷害。歐洲空間局有計劃在其太空探測器中使用鋂元素。[93]

其他的太空應用還包括,在使用核推進器的飛船中以鋂作為燃料。這種推進器利用了242mAm的高核分裂率,一片一微米厚的薄片就能達到這一效果。使用薄片可以避免自我吸收輻射,而如果用鈾或鈽燃料柱的話,只有其表面能夠釋放可用的α粒子。[94][95]242mAm的裂變產物可以用來直接推進太空船,或用以加熱推進氣體。產物的能量傳導到液體後,還能夠進行磁流體發電。[96]

同位素242mAm的高核分裂率還能夠用來製造核電池。這種電池的設計並不用到鋂所釋放的α粒子能量,而是用了這些粒子的電荷,也就是把鋂當作持續的正電極。一個含3.2公斤242mAm的電池可持續80天提供約140 kW的電力。[97]雖然潛在的應用範圍很廣,但是目前鋂的產量稀少,價格昂貴,實際實施因此遭到了限制。[96]

241Am的氧化物和鈹壓製後,可製成高效的中子源。鋂產生α粒子,α粒子再誘發鈹產生大量中子,因為鈹元素對 (α,n)核反應具有較高的截面:

這種241AmBe中子源被廣泛地應用在中子水份儀中,可探測土壤中的含水量及在建築高速公路時作濕度、密度的質量管制。 這種中子源的用途還包括測井、中子攝影術、斷層攝影術及其他放射化學探測術。[98]

鋂被用於合成其他超鈾元素。比如,82.7%的242Am會衰變成242Cm,而其餘的17.3%則衰變為242Pu。在核反應爐中,242Am吸收中子後可向上變為243Am和244Am,經β衰變後產生244Cm:

利用12C或22Ne離子對241Am進行輻射,可分別產生同位素247Es(鑀)或260Db(𨧀)。[98]1949年,同一組團隊使用同一台1.5米直徑迴旋加速器,在合成鋂元素後對241Am進行中子撞擊,首次專門合成並辨認了鉳元素(243Bk同位素)。1965年,俄羅斯杜布納聯合核研究所用15N離子撞擊243Am,產生了鍩元素。另外,伯克利和杜布納科學家合作進行的實驗中,用18O撞擊243Am,合成了鐒元素。[7]

不少醫學及工業用途都需要鋂-241作為可移動的伽馬射線及α粒子射源。241Am所射出的60 keV伽瑪射線可用於材料分析攝影術、X射線熒光光譜學以及核密度計等。例如,鋂就被用作測量玻璃的厚度,從而製造平滑的玻璃。[72]鋂-241還可以用來在低能範圍校準光譜儀,因為該同位素的光譜只有一個譜峰,其康普頓連續譜也是可忽略的(光度低至少三個數量級)。[99]鋂-241的伽馬射線更被用於診斷甲狀腺功能,但這一醫學應用已經不再被使用了。

生物用途

鋂是人造放射性元素,在生物體中不存在自然生理功能。[100][101]有科學家提出利用細菌從河溪中移除鋂以及其他的重金屬。檸檬酸桿菌屬腸桿菌科能夠從水溶液中把鋂離子沉澱出來,在其細胞壁上形成一種金屬磷酸鹽錯合物。[102]多項研究發現,鋂會吸附及累積在細菌[103][104]和古菌當中。[105]科學家在實驗室中發現鋂和鋦都可以促進甲基營養菌的生長。[106]

安全

鋂的放射性很高,所以鋂金屬和鋂化合物都只能在特殊的實驗室中用特別的設備處理。雖然大部分鋂的同位素都只釋放α粒子,使用很薄的普通材質就能隔除,但是這些同位素的衰變產物卻會產生伽馬射線和中子,它們的穿透性就強得多了。[107]

一旦進食,鋂會在幾天內排出體外,只有0.05%會進入血液。血液中的鋂有45%進入肝臟,45%進入骨骼,剩下的10%則排出體外。肝臟對鋂的吸收因人而異,並歲年齡的增大而加強。在骨骼裏的鋂首先沉積於皮層和小梁表面,並逐漸分散到整個骨骼。同位素241Am在骨骼裏的生物半衰期為50年,在肝臟中則是20年,但會永久停留在性腺(睪丸或卵巢)當中。所有在體內的鋂都會因放射性而致癌。[65][108][109]

棄置的煙霧探測器會連同裏面的鋂進入垃圾堆填區。大多數地區有關棄置鋂元素的規定都較為寬鬆。在美國,17歲的大衛·哈恩曾收集多個煙霧探測器當中的鋂,並試圖建造增殖核反應爐。[110][111][112][113]歷史上曾發生過多次人類受鋂污染的事件,其中最嚴重的發生在一位64歲研究人員身上。他的實驗室發生了爆炸,使他暴露在比標準高500倍的鋂-241輻射量當中。他75歲去世,但並非由於輻射致病,而是死於事發前已診斷出的心血管疾病。[114][115]

備註

參考資料

書目

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

![{\displaystyle \mathrm {^{239}_{\ 94}Pu\ {\xrightarrow {(n,\gamma )}}\ _{\ 94}^{240}Pu\ {\xrightarrow {(n,\gamma )}}\ _{\ 94}^{241}Pu\ {\xrightarrow[{14.35\ yr}]{\beta ^{-}}}\ _{\ 95}^{241}Am\ \left(\ {\xrightarrow[{432.2\ yr}]{\alpha }}\ _{\ 93}^{237}Np\right)} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fd36b344784a63b84c3617d6f37cdfbe41548f14)

![{\displaystyle \mathrm {^{241}_{\ 95}Am\ {\xrightarrow {(n,\gamma )}}\ _{\ 95}^{242}Am\ \left(\ {\xrightarrow[{16.02\ h}]{\beta ^{-}}}\ _{\ 96}^{242}Cm\right)} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/48b4feede7188c39dbd4fe185d22cba52c540476)

![{\displaystyle \mathrm {^{238}_{\ 92}U\ {\xrightarrow {(n,\gamma )}}\ _{\ 92}^{239}U\ {\xrightarrow[{23.5\ min}]{\beta ^{-}}}\ _{\ 93}^{239}Np\ {\xrightarrow[{2.3565\ d}]{\beta ^{-}}}\ _{\ 94}^{239}Pu} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7547ff8c33f18d47ae71f22e764531f67037b5f5)

![{\displaystyle \mathrm {^{239}_{\ 94}Pu\ {\xrightarrow {2(n,\gamma )}}\ _{\ 94}^{241}Pu\ {\xrightarrow[{14.35\ yr}]{\beta ^{-}}}\ _{\ 95}^{241}Am} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b4c3a2333e45b71d61104494e3af49ee89482b42)

![{\displaystyle \mathrm {^{239}_{\ 94}Pu\ {\xrightarrow {4(n,\gamma )}}\ _{\ 94}^{243}Pu\ {\xrightarrow[{4.956\ h}]{\beta ^{-}}}\ _{\ 95}^{243}Am} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6e7fdae5019e94f4c9b35609d570cb6e4bbac4a4)

![{\displaystyle \mathrm {^{243}_{\ 95}Am\ {\xrightarrow {(n,\gamma )}}\ _{\ 95}^{244}Am\ {\xrightarrow[{10.1\ h}]{\beta ^{-}}}\ _{\ 96}^{244}Cm} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/99d9215cab82019b169b872f870aa086dfb2c440)