核衰變

From Wikipedia, the free encyclopedia

Remove ads

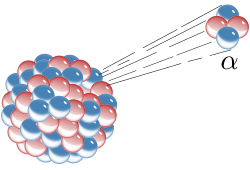

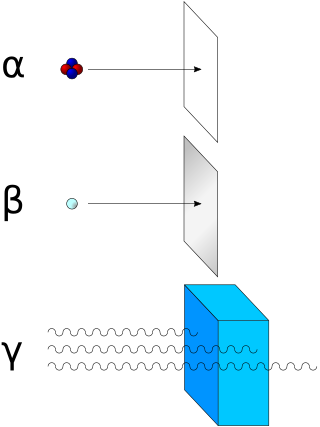

核衰變(英文:Radioactive decay)(又叫做放射性蛻變,或者核蛻變)係指一個唔穩定嘅原子核透過輻射方式損失能量嘅過程。含有唔穩定原子核嘅物質就叫做有放射性。三種最常見嘅衰變類型係α衰變、β衰變,同埋γ衰變。弱作用力係負責β衰變嘅機制,而另外兩種就由電磁力同核力控制。[1]

喺單個原子嘅層面上,放射性衰變係一個隨機過程。根據量子理論,無論一個原子存在咗幾耐,都冇可能預測到佢會喺幾時衰變。[2][3][4] 不過,對於大量相同嘅原子嚟講,整體嘅衰變速率可以用衰變常數或者半衰期嚟表示。放射性原子嘅半衰期範圍極大:由幾乎瞬間到遠遠長過宇宙年齡。

衰變緊嘅原子核叫做母放射性核素(或者母放射性同位素),呢個過程至少會產生一個子核素。除咗γ衰變或者由核激發態引起嘅內部轉換之外,衰變都係一種核嬗變,結果產生嘅子核素含有唔同數量嘅質子或者中子(或者兩樣都有)。當質子數量改變,就會產生一個唔同化學元素嘅原子。

地球上面有28種天然存在嘅化學元素具有放射性,包含35種放射性核素(其中七種元素各有兩種唔同嘅放射性核素),佢哋嘅歷史早過太陽系形成嘅時間。呢35種核素叫做原始放射性核素。出名嘅例子有鈾同釷,但亦都包括天然存在嘅長壽放射性同位素,例如鉀-40。每種重嘅原始核素都參與四條衰變鏈其中一條。

Remove ads

發現歷史

亨利·龐加萊對X射線嘅興趣同研究,為放射性嘅發現埋下咗伏筆,亦都深深影響咗物理學家亨利·貝克勒。[5] 放射性係由貝克勒喺1896年發現,瑪麗·居禮亦都獨立發現咗,當時佢哋都係研究緊磷光物料。[6][7][8][9][10] 呢啲物料喺曝過光之後,會喺黑暗中發光,貝克勒懷疑陰極射線管產生X射線嗰陣發出嘅光可能同磷光有關。佢用黑紙包住一塊感光板,然後將各種磷光鹽放喺上面。所有結果都係陰性,直到佢用咗鈾鹽。啲鈾鹽令塊感光板變黑,即使塊板係用黑紙包住嘅。呢啲輻射就叫做「貝克勒射線」。

好快就清楚,感光板變黑同磷光冇關,因為非磷光嘅鈾鹽同金屬鈾都會令感光板變黑。從呢啲實驗可以明顯睇出,存在一種睇唔到嘅輻射,可以穿過紙張,令感光板好似曝過光噉起反應。

起初,呢種新輻射似乎同當時啱啱發現嘅X射線好似。貝克勒、歐內斯特·盧瑟福、保羅·維拉爾、皮耶·居禮、瑪麗·居禮同其他人嘅進一步研究顯示,呢種形式嘅放射性複雜好多。盧瑟福係第一個意識到所有呢啲元素都係根據相同嘅數學指數公式衰變。盧瑟福同佢嘅學生弗雷德里克·索迪係最早意識到好多衰變過程會導致一種元素嬗變成另一種元素。之後,有人制定咗法揚斯-索迪放射位移定律嚟描述α衰變同β衰變嘅產物。[11][12]

早期嘅研究人員亦都發現,除咗鈾之外,好多其他化學元素都有放射性同位素。皮耶同瑪麗·居禮對鈾礦石總放射性嘅系統性研究,亦都引導佢哋分離出兩種新元素:釙同鐳。除咗鐳嘅放射性之外,鐳同鋇嘅化學相似性令到呢兩種元素好難區分。

瑪麗同皮耶·居禮對放射性嘅研究係科學同醫學上一個重要嘅因素。佢哋對貝克勒射線嘅研究引導佢哋發現咗鐳同釙之後,佢哋創造咗「放射性」(radioactivity)[13]呢個詞,嚟定義某啲重元素發射電離輻射嘅現象。[14](之後呢個詞推廣到適用於所有元素。)佢哋對鈾入面穿透性射線嘅研究同鐳嘅發現,開啟咗用鐳治療癌症嘅時代。佢哋對鐳嘅探索可以睇做核能嘅首次和平利用同現代核醫學嘅開端。[13]

Remove ads

早期健康風險

内文:電離輻射

放射性同X射線引起嘅電離輻射危險,最初並冇即刻俾人意識到。

X射線

威廉·倫琴喺1895年發現X射線之後,引發咗科學家、醫生同發明家廣泛嘅實驗。早喺1896年,好多人就開始喺技術期刊講述燒傷、脫髮甚至更嚴重嘅故事。嗰年二月,范德比爾特大學嘅丹尼爾教授同達德利醫生做咗個實驗,用X射線照射達德利嘅頭,結果搞到佢脫髮。H.D.霍克斯醫生報告話,佢喺一次X射線演示入面手同胸嚴重燒傷,呢個係《電氣評論》(Electrical Review)上眾多報告嘅第一單。[15]

其他實驗者,包括埃利胡·湯姆森同尼古拉·特斯拉,都報告過燒傷。湯姆森特登將一隻手指長時間暴露喺X射線管下,結果感到疼痛、腫脹同起水泡。[16] 其他影響,包括紫外線同臭氧,有時都俾人賴落造成損害嘅原因度,[17] 而且好多醫生仍然聲稱X射線照射根本冇影響。[16]

儘管如此,早期都有啲系統性嘅危害調查,早喺1902年,威廉·赫伯特·羅林斯就近乎絕望噉寫道,佢關於唔小心使用X射線嘅危險警告,無論係工業界定係佢啲同事都冇聽入耳。到呢個時候,羅林斯已經證明X射線可以殺死實驗動物,可以令懷孕嘅天竺鼠小產,仲可以殺死胎兒。佢亦都強調「動物對X光外部作用嘅易感性各有不同」,並警告話喺用X射線治療病人嗰陣要考慮呢啲差異。[未記出處或冇根據]

放射性物質

不過,放射性物質引起嘅輻射生物效應就比較難衡量。呢個畀咗好多醫生同公司機會,將放射性物質當做專利藥嚟推銷。例子包括鐳灌腸療法,同埋含有鐳嘅水當做補品嚟飲。瑪麗·居禮反對呢種療法,警告話「喺未經訓練嘅人手中,鐳係危險嘅」。[18] 居禮夫人後來死於再生障礙性貧血,好可能係因為暴露於電離輻射引起。到咗1930年代,喺出現咗多宗骨壞死同鐳療法愛好者死亡嘅案例之後,含有鐳嘅藥用產品基本上已經喺市場上消失(放射性呃人療法)。

輻射防護

内文:輻射防護

睇埋:西弗同電離輻射

喺威廉·倫琴發現X射線僅僅一年之後,美國工程師沃爾夫拉姆·富克斯(1896年)就提出咗可能係最早嘅防護建議,但直到1925年先舉行咗第一屆國際放射學大會(ICR),並且考慮建立國際防護標準。輻射對基因嘅影響,包括癌症風險嘅影響,係好耐之後先俾人認識到。1927年,赫爾曼·約瑟夫·穆勒發表咗顯示遺傳效應嘅研究,並喺1946年因為呢個發現而攞到諾貝爾生理學或醫學獎。

第二屆ICR喺1928年喺斯德哥爾摩舉行,提議採用倫琴 (單位)做單位,並且成立咗國際X射線和鐳保護委員會(IXRPC)。羅爾夫·馬克西米利安·希沃特俾人任命做主席,但推動力嚟自英國英國國家物理實驗室嘅喬治·凱伊。委員會分別喺1931年、1934年同1937年開會。

第二次世界大戰之後,由於軍事同民用核計劃而處理嘅放射性物質範圍同數量增加,導致大量職業工人同公眾可能暴露於有害水平嘅電離輻射。呢個問題喺1950年倫敦舉行嘅戰後第一屆ICR上得到考慮,當時而家嘅國際放射防護委員會(ICRP)就誕生咗。[19] 自此之後,ICRP發展出現時嘅國際輻射防護體系,涵蓋輻射危害嘅所有方面。

2020年,Hauptmann同另外15位嚟自八個國家嘅國際研究人員(包括:生物統計研究所、登記處研究、癌症流行病學中心、輻射流行病學中心,仲有美國國家癌症研究所(NCI)、國際癌症研究機構(IARC)同埋放射線影響研究所(RERF))透過統合分析,明確研究咗「低劑量」輻射造成嘅損害,呢啲低劑量輻射影響咗廣島與長崎原子彈爆炸嘅倖存者,亦都喺發生過嘅眾多核及輻射事故中出現。呢啲科學家喺《JNCI專題論文集:低劑量電離輻射與癌症風險嘅流行病學研究》(JNCI Monographs: Epidemiological Studies of Low Dose Ionizing Radiation and Cancer Risk)報告話,新嘅流行病學研究直接支持低劑量電離輻射會增加癌症風險。[20] 2021年,意大利研究員Sebastiano Venturi報告咗放射性銫同胰臟癌之間嘅首次關聯,以及銫喺生物學、胰腺炎同胰源性糖尿病中嘅作用。[21]

Remove ads

單位

國際單位制(SI)嘅放射性活度單位係貝克勒爾(Bq),用嚟紀念科學家亨利·貝克勒。1 Bq 定義為每秒一次變換(或者衰變或者蛻變)。

一個舊啲嘅放射性單位係居里(Ci),最初定義為「同1克鐳(元素)達到長期平衡嘅氡嘅數量或質量」。[22] 而家,居里定義為每秒 3.7×1010 次蛻變,所以 1 居里(Ci)= 3.7×1010 Bq。 為咗輻射防護嘅目的,雖然美國核管理委員會容許喺SI單位之外使用居里呢個單位,[23] 但歐洲聯盟嘅歐洲計量單位指令要求喺1985年12月31號之前逐步淘汰佢喺「公共衛生……目的」上嘅使用。[24]

電離輻射嘅影響通常用戈瑞(對於機械性影響)或者西弗(對於組織損傷)做單位嚟量度。

類型

呢section 需要補充更多來源。 (May 2023) |

放射性衰變會導致總靜止質量減少,前提係釋放出嚟嘅能量(即蛻變能量)以某種方式散失咗。雖然衰變能量有時定義為同母核素產物嘅質量同衰變產物質量之間嘅差異有關,但呢個只適用於靜止質量嘅測量,即係有啲能量已經由產物系統移除咗。呢個係啱嘅,因為根據公式E = mc2,衰變能量無論出現喺邊度,都一定要帶埋質量(睇狹義相對論嘅質量)。衰變能量最初係以發射出嚟嘅光子能量加上有質量嘅發射粒子(即係有靜止質量嘅粒子)嘅動能形式釋放。如果呢啲粒子同周圍環境達到熱平衡,並且光子俾人吸收咗,咁衰變能量就轉化為熱能,而熱能仍然保持佢嘅質量。

因此,衰變能量仍然同衰變系統質量嘅某個量度值(叫做不變質量)有關,呢個值喺衰變過程唔會改變,即使衰變能量分佈喺衰變粒子之間。光子嘅能量、發射粒子嘅動能,以及後來周圍物質嘅熱能,都對系統嘅不變質量有貢獻。所以,雖然粒子靜止質量嘅總和喺放射性衰變唔守恆,但系統質量同系統不變質量(以及系統總能量)喺任何衰變過程都係守恆嘅。呢個係能量守恆同質量守恆定律嘅等效重申。

α、β同γ衰變

早期嘅研究人員發現,電場或者磁場可以將放射性發射物分成三種射線。根據佢哋穿透物質嘅能力由弱到強,呢啲射線分別叫做α、β同γ。α衰變只係喺原子序數52(碲)及以上嘅較重元素觀察到,例外係鈹-8(會衰變成兩粒α粒子)。另外兩種衰變類型就喺所有元素都觀察到。鉛,原子序數82,係擁有穩定(喺測量極限內)同位素唔會發生放射性衰變嘅最重元素。原子序數83(鉍)或以上嘅所有元素嘅所有同位素都會發生放射性衰變。不過,鉍-209只係有好輕微嘅放射性,半衰期長過宇宙年齡;半衰期極長嘅放射性同位素喺實際應用上可以當做有效穩定。

分析衰變產物嘅性質嗰陣,從外部磁場同電場對輻射施加嘅電磁力方向可以明顯睇出,α粒子帶正電荷,β粒子帶負電荷,而γ射線係中性嘅。從偏轉幅度可以清楚知道,α粒子嘅質量比β粒子大好多。將α粒子穿過一塊好薄嘅玻璃窗,然後困喺一個放電管入面,研究人員就可以研究被捕獲粒子嘅發射光譜,最終證明α粒子係氦原子核。其他實驗顯示,衰變產生嘅β輻射同陰極射線都係高速電子。同樣,γ輻射同X射線俾人發現係高能量電磁輻射。

各種衰變類型之間嘅關係亦都開始有人研究:例如,γ衰變幾乎總係同其他類型嘅衰變有關,並且大約同時或者之後發生。γ衰變作為一個獨立現象,有佢自己嘅半衰期(而家叫做同質異能躍遷),喺自然放射性入面發現係激發亞穩態核同質異能素發生γ衰變嘅結果,而呢啲亞穩態核同質異能素又係由其他類型嘅衰變產生嘅。雖然α、β同γ輻射最常見,但最終亦都發現咗其他類型嘅發射。喺宇宙射線產物入面發現正電子之後冇幾耐,就意識到經典β衰變入面運作嘅相同過程亦都可以產生正電子(正電子發射),同時仲有中微子(經典β衰變產生反中微子)。

電子捕獲

内文:電子捕獲

喺電子捕獲入面,發現一啲富含質子嘅核素會捕獲自己原子嘅電子,而唔係發射正電子,隨後呢啲核素只會由激發嘅原子核發射一粒中微子同一束γ射線(而且通常仲會有俄歇電子同特徵X射線,呢個係因為電子重新排列去填補被捕獲電子留低嘅空位)。呢啲類型嘅衰變涉及原子核捕獲電子或者發射電子或正電子,因此作用係令原子核趨向於喺特定總核子數下能量最低嘅中子質子比例。咁樣就會產生一個更穩定(能量更低)嘅原子核。

一個同電子捕獲類似、假設性嘅正電子捕獲過程,理論上喺反物質原子係可能嘅,但未曾觀察到,因為實驗上攞唔到比反氦更複雜嘅反物質原子。[25] 呢種衰變至少需要複雜程度相當於鈹-7嘅反物質原子,而鈹-7係已知會發生電子捕獲衰變嘅最輕普通物質同位素。[26]

核子發射

1932年發現中子之後冇幾耐,恩里科·費米就意識到某啲罕見嘅β衰變反應會即刻產生中子作為額外嘅衰變粒子,呢個叫做β延遲中子發射。中子發射通常發生喺處於激發態嘅原子核,例如由17N嘅β衰變產生嘅激發態17O*。中子發射過程本身由核力控制,因此極之快,有時叫做「幾乎瞬間」。孤立嘅質子發射最終喺某啲元素觀察到。亦都發現一啲重元素可能會自發分裂成組成唔同嘅產物。喺一個叫做簇衰變嘅現象入面,發現除咗α粒子(氦原子核)之外,特定嘅中子同質子組合都會自發噉由原子發射出嚟。

更奇特嘅衰變類型

發現其他類型嘅放射性衰變會發射之前見過嘅粒子,但係通過唔同嘅機制。一個例子係內部轉換,佢會導致最初發射電子,然後通常再發射特徵X射線同俄歇電子,雖然內部轉換過程既唔涉及β衰變亦唔涉及γ衰變。冇中微子發射出嚟,而且發射出嚟嘅電子同光子都唔係源於原子核,即使發射佢哋所需嘅能量的確係源於原子核。內部轉換衰變,同同質異能躍遷γ衰變同中子發射一樣,涉及激發核素釋放能量,而冇將一種元素嬗變成另一種。

已知有涉及兩個β衰變類型事件同時發生嘅罕見事件(見下文)。任何唔違反能量守恆或動量守恆定律(或者可能仲有其他粒子守恆定律)嘅衰變過程都係容許發生嘅,雖然唔係所有都俾人探測到。最後一節討論嘅一個有趣例子係錸-187嘅束縛態β衰變。喺呢個過程入面,母核素嘅β電子衰變冇伴隨β電子發射,因為β粒子已經俾發射原子嘅K殼層捕獲咗。同所有負β衰變一樣,會發射一粒反中微子。

如果能量條件有利,一個特定嘅放射性核素可能會經歷多種競爭性嘅衰變類型,有啲原子通過一條路徑衰變,有啲就通過另一條。一個例子係銅-64,佢有29粒質子同35粒中子,半衰期係12.7004(13)小時。[27] 呢個同位素有一粒未配對嘅質子同一粒未配對嘅中子,所以質子或者中子都可以衰變成另一種粒子,而呢種粒子有相反嘅同位旋。呢個特定核素(雖然唔係所有處於呢種情況嘅核素都係)更加傾向通過β正電子衰變(61.52(26)%[27])衰變,而唔係通過電子捕獲(38.48(26)%[27])。呢啲衰變產生嘅激發能量態如果冇去到基態,亦都會喺差不多0.5%嘅時間內產生之後嘅內部轉換同γ衰變。

衰變模式列表

衰變鏈同多種模式

睇埋:穩定谷

一次衰變事件產生嘅子核素亦都可能係唔穩定(有放射性)嘅。喺呢種情況下,佢都會衰變,產生輻射。產生嘅第二個子核素亦都可能係放射性嘅。呢個可以導致一系列嘅衰變事件,叫做「衰變鏈」(關於重要自然衰變鏈嘅具體細節,請睇嗰篇文章)。最終,會產生一個穩定核素。任何由α衰變產生嘅子核素,亦都會導致氦原子產生。

有啲放射性核素可能有多條唔同嘅衰變路徑。例如,鉍-212有35.94(6)%[27]通過α發射衰變成鉈-208,而有64.06(6)%[27]嘅鉍-212通過β發射衰變成釙-212。鉈-208同釙-212都係鉍-212嘅放射性子產物,而且兩者都直接衰變成穩定嘅鉛-208。

Remove ads

存在同應用

睇埋:核滴線

根據大爆炸理論,最輕嘅三種元素(H、He,同埋微量嘅Li)嘅穩定同位素,係喺宇宙誕生之後好短時間內,喺一個叫做大爆炸核合成嘅過程產生。呢啲最輕嘅穩定核素(包括氘)存留到今日,但喺大爆炸產生嘅任何輕元素放射性同位素(例如氚)早就衰變晒。比硼重嘅元素嘅同位素喺大爆炸根本冇產生,而且呢最初五種元素都冇任何長壽嘅放射性同位素。因此,所有放射性核素相對宇宙嘅誕生嚟講都比較年輕,係後來喺恆星入面(尤其係超新星)通過各種其他類型嘅核合成,以及喺穩定同位素同高能粒子持續相互作用嘅過程形成嘅。例如,碳-14,一個半衰期只有5700(30)年[27]嘅放射性核素,就不斷喺地球高層大氣,因為宇宙射線同氮嘅相互作用而產生。

由放射性衰變產生嘅核素叫做放射成因核素,無論佢哋本身係唔係穩定嘅。存在一啲穩定嘅放射成因核素,係由早期太陽系入面短壽嘅已滅絕放射性核素形成嘅。[28][29] 呢啲穩定放射成因核素(例如由已滅絕嘅碘-129產生嘅氙-129)喺原始穩定核素背景下嘅額外存在,可以通過各種方法推斷出嚟。

放射性衰變已經應用喺放射性同位素標記技術,用嚟追蹤化學物質喺複雜系統(例如生物體)入面嘅路徑。合成一份含有高濃度唔穩定原子嘅物質樣本。通過探測衰變事件嘅位置,就可以確定物質喺系統某一部分嘅存在。

基於放射性衰變係真正隨機(而唔單單係混沌)嘅前提,佢已經用喺硬體亂數產生器。因為呢個過程一般認為唔會隨時間有顯著嘅機制變化,所以佢亦都係估算某啲物質絕對年齡嘅寶貴工具。對於地質物質,放射性同位素同佢哋某啲衰變產物喺岩石凝固嗰陣會困住,之後就可以用嚟(要符合好多已知條件)估計凝固嘅日期。呢啲包括喺同一個樣本入面,互相核對幾個同時發生嘅過程同佢哋嘅產物。用類似嘅方式,亦都要符合條件,可以估算唔同時代碳-14嘅形成速率,以及同同位素半衰期相關嘅某個時期內有機物質形成嘅日期,因為碳-14喺有機物質生長並且由空氣吸收新碳-14嗰陣會困住。之後,有機物質入面嘅碳-14含量會根據衰變過程減少,而呢個過程亦都可以用其他方法獨立交叉驗證(例如,檢查單個樹木年輪入面嘅碳-14)。

西拉德-查莫斯效應

西拉德-查莫斯效應係指因為放射性衰變賦予嘅動能而導致化學鍵斷裂。佢嘅運作原理係原子吸收中子,隨後發射γ射線,通常帶有顯著嘅動能。根據牛頓第三定律,呢個動能會推返衰變緊嘅原子,令佢以足夠嘅速度移動去打斷化學鍵。[30] 呢個效應可以用化學方法嚟分離同位素。

西拉德-查莫斯效應係由利奧·西拉德同托馬斯·A·查爾默斯喺1934年發現。[31] 佢哋觀察到,喺用中子轟擊之後,液態碘乙烷入面嘅化學鍵斷裂,令到放射性碘可以被移除。[32]

放射性核素嘅來源

内文:核合成

喺地球上發現嘅放射性原始核素,係太陽系形成之前發生嘅古代超新星核合成爆炸嘅殘餘物。佢哋係由嗰個時候,經過原始太陽星雲形成、行星吸積,一直存活到而家嘅一部分放射性核素。今日岩石入面發現嘅天然存在、短壽命嘅放射成因放射性核素,就係嗰啲放射性原始核素嘅子體。另一個次要嘅天然放射性核素來源係宇宙成因核素,佢哋係由宇宙射線轟擊地球大氣層或地殼嘅物質而形成。地球地幔同地殼岩石入面放射性核素嘅衰變,對地球內部熱收支有顯著貢獻。

Remove ads

整體過程

雖然放射性衰變嘅基本過程係亞原子級別嘅,但喺歷史上同大多數實際情況下,我哋遇到嘅係包含極大量原子嘅塊狀物料。呢一節討論嘅模型,將原子層面嘅事件同整體觀察聯繫起嚟。

術語

一種放射性物質嘅衰變速率,或者叫活度,由以下同時間無關嘅參數嚟表徵:

半衰期,t1/2,係指特定數量嘅放射性物質活度衰減到初始值一半所需嘅時間。

衰變常數,λ「lambda」,平均壽命嘅倒數(單位係s−1),有時簡稱做衰變速率。

平均壽命,τ「tau」,一個放射性粒子衰變前嘅平均壽命(1/e壽命)。

雖然呢啲係常數,但佢哋同原子群體嘅統計行為有關。因此,用呢啲常數做嘅預測,對於微量嘅原子樣本嚟講就冇咁準確。

原則上,半衰期、三分之一壽命,甚至係(1/√2)壽命,都可以用同半衰期完全一樣嘅方式嚟用;但平均壽命同半衰期t1/2已經俾人採用做同指數衰變相關嘅標準時間。

呢啲參數可以同以下同時間有關嘅參數聯繫起嚟:

總活度(或者簡稱活度),A,係放射性樣本單位時間內嘅衰變次數。

樣本入面嘅粒子數,N。

比活度,a,係樣本喺時間設定為零(t = 0)嗰陣,單位時間、單位物量嘅衰變次數。「物量」可以係初始樣本嘅質量、體積或者摩爾數。

佢哋嘅關係如下:

- 語法拼砌失敗 (唔知乜函數「\begin{align}」): {\displaystyle \begin{align} t_{1/2} &= \frac{\ln(2)}{\lambda} = \tau \ln(2) \[2pt] A &= - \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \lambda N = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}N \[2pt] S_A a_0 &= - \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} = \lambda N_0 \end{align}}

當中N0係初始嘅活性物質數量——即係擁有同物質形成時相同百分比唔穩定粒子嘅物質數量。

假設

放射性衰變嘅數學運算取決於一個關鍵假設,就係放射性核素嘅原子核冇「記憶」,或者冇方法將佢嘅歷史轉化成佢而家嘅行為。原子核唔會隨住時間流逝而「老化」。因此,佢衰變嘅概率唔會隨時間增加,而係保持不變,無論個原子核存在咗幾耐。呢個恆定概率喺唔同類型嘅原子核之間可能相差好大,導致觀察到好多唔同嘅衰變速率。不過,無論概率係幾多,佢都唔會隨時間改變。呢個同會老化嘅複雜物體(例如汽車同人類)形成鮮明對比。呢啲老化系統喺單位時間內損壞嘅機會,由佢哋存在一刻開始就會增加。

整體過程,例如一嚿原子嘅放射性衰變,當中單次事件實現嘅概率好細,但時間片段數量大到仍然有一個合理嘅事件發生率,呢啲過程就用泊松分佈(係離散嘅)嚟建模。放射性衰變同核粒子反應就係呢類整體過程嘅兩個例子。[33] 泊松過程嘅數學運算可以簡化為指數衰變定律,呢個定律描述大量原子核嘅統計行為,而唔係單個原子核。喺以下嘅形式化描述入面,原子核數量或者原子核群體N,當然係一個離散變量(一個自然數)——但對於任何物理樣本嚟講,N都非常大,可以當做連續變量處理。微積分就係用嚟模擬核衰變嘅行為。

單一衰變過程

關於指數衰變喺一般情況下嘅數學細節,請睇指數衰變。

考慮一個核素A通過某個過程A → B衰變成另一個核素B嘅情況(其他粒子嘅發射,例如β衰變入面嘅電子中微子Template:SubatomicParticle同電子e−,喺下文無關重要)。一個唔穩定原子核嘅衰變喺時間上完全隨機,所以冇可能預測到某個特定原子會幾時衰變。不過,佢喺任何時刻衰變嘅可能性都一樣。因此,對於一個特定放射性同位素嘅樣本,預期喺一個細微時間間隔dt內發生嘅衰變事件數目−dN同存在嘅原子數目N成正比,即係[34]

特定嘅放射性核素以唔同速率衰變,所以每個都有佢自己嘅衰變常數λ。預期嘅衰變−dN/N同時間增量dt成正比:

Template:Equation box 1

負號表示隨住時間增加,N會減少,因為衰變事件一個接一個發生。呢條一階微分方程嘅解係以下函數:

當中N0係時間t = 0嗰陣N嘅值,衰變常數表示為λ[34]

我哋有喺所有時間t:

當中Ntotal係整個衰變過程入面恆定嘅粒子數,等於A核素嘅初始數量,因為呢個係初始物質。

如果未衰變嘅A核素數量係:

咁B核素嘅數量(即係已衰變嘅A核素數量)就係

喺一個特定時間間隔內觀察到嘅衰變次數遵循泊松統計。如果平均衰變次數係⟨N⟩, 咁特定衰變次數N嘅概率係[34]

鏈式衰變過程

關於一階化學反應入面類似嘅數學運算,請睇速率方程#連續反應。

兩個衰變嘅鏈

而家考慮一個有兩個衰變嘅鏈:一個核素A通過一個過程衰變成另一個核素B,然後B再通過第二個過程衰變成另一個核素C,即係A → B → C。之前條方程唔可以用喺衰變鏈,但可以推廣如下。因為A衰變成B,然後B衰變成C,所以A嘅活度會增加現有樣本入面B核素嘅總數,喺嗰啲B核素衰變並減少導致之後樣本嘅核素數量之前。換句話講,第二代核素B嘅數量因為第一代核素A嘅衰變而增加,又因為佢自己衰變成第三代核素C而減少。[35] 呢兩項嘅和就得出咗兩個核素衰變鏈嘅定律:

NB嘅變化率,即係dNB/dt,同A同B數量嘅變化有關,NB可以因為由A產生B而增加,亦可以因為B產生C而減少。

用返之前嘅結果改寫:

Template:Equation box 1

下標只係指相應嘅核素,即係NA係類型A嘅核素數量;NA0係類型A核素嘅初始數量;λA係A嘅衰變常數——對於核素B亦都一樣。解呢條方程得到NB:

喺B係穩定核素(λB = 0)嘅情況下,呢條方程簡化為之前嘅解:

如上所示嘅單一衰變。呢個解可以用積分因子方法搵到,當中積分因子係eλBt. 呢個情況可能係最有用嘅,因為佢可以直接推導出單一衰變方程(上面)同多重衰變鏈方程(下面)。

任何數量衰變嘅鏈

對於衰變鏈入面任何數量連續衰變嘅一般情況,即係A1 → A2 ··· → Ai ··· → AD,當中D係衰變次數,i係虛擬指標(i = 1, 2, 3, ..., D),每個核素數量都可以用前一個核素數量嚟表示。喺呢個情況下N2 = 0, N3 = 0, ..., ND = 0. 用遞歸形式使用上面嘅結果:

遞歸問題嘅通解由貝特曼方程畀出:[36]

Template:Equation box 1

多種產物

喺上面所有例子入面,初始核素只衰變成一種產物。[37] 考慮一個初始核素可以並行噉衰變成兩種產物嘅其中一種,即係A → B同A → C。例如,喺一份鉀-40樣本入面,89.3%嘅原子核衰變成鈣-40,10.7%衰變成氬-40。我哋有喺所有時間t:

呢個係恆定嘅,因為核素總數保持不變。對時間求導:

- 語法拼砌失敗 (唔知乜函數「\begin{align}」): {\displaystyle \begin{align} \frac{\mathrm{d}N_A}{\mathrm{d}t} & = - \left(\frac{\mathrm{d}N_B}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}N_C}{\mathrm{d}t} \right) \ \lambda N_A & = - N_A \left ( \lambda_B + \lambda_C \right ) \ \end{align}}

定義總衰變常數λ為部分衰變常數λB同λC嘅和:

解呢條方程得到NA:

當中NA0係核素A嘅初始數量。當量度一種核素嘅產生量嗰陣,只可以觀察到總衰變常數λ。衰變常數λB同λC決定咗衰變產生B或者C產物嘅概率如下:

因為λB/λ比例嘅核衰變成B,而λC/λ比例嘅核衰變成C。

定律嘅推論

上面啲方程亦都可以用同樣本入面核素粒子數N相關嘅量嚟寫;

活度:A = λN。

物量:n = N/NA。

質量:m = Mn = MN/NA。

當中NA = Template:Physconst係阿伏加德羅常數,M係物質嘅摩爾質量,單位係 kg/mol ,而物質嘅量n單位係摩爾。

衰變時間:定義同關係

時間常數同平均壽命

對於單一衰變解A → B:

呢條方程表示衰變常數λ嘅單位係t−1,所以亦都可以表示為1/τ,當中τ係叫做時間常數嘅過程特徵時間。

喺放射性衰變過程入面,呢個時間常數亦都係衰變原子嘅平均壽命。每個原子喺衰變前「存活」一段有限時間,可以證明呢個平均壽命係所有原子壽命嘅算術平均數,而且佢就係τ,又同衰變常數關係如下:

呢個形式對於同時發生嘅兩個衰變過程A → B + C都啱,代入等效嘅衰變常數值(如上所示)

入衰變解得出:

半衰期

關於相關推導同更多細節,請睇半衰期。

一個更常用嘅參數係半衰期T1/2。對於一個特定放射性核素嘅樣本,半衰期係指一半核素原子衰變所需嘅時間。對於單一衰變核反應嘅情況:

半衰期同衰變常數關係如下:設N = N0/2同t = T1/2得到

半衰期同衰變常數之間嘅呢個關係顯示,高放射性物質消耗得好快,而輻射弱嘅物質就持續更耐。已知放射性核素嘅半衰期變化範圍接近54個數量級,由幾乎穩定嘅核素128Te嘅超過2.25(9)×1024年(6.9×1031秒),到高度唔穩定嘅核素5H嘅8.6(6)×10−23秒。[27]

上面關係入面嘅ln(2)因子,源於「半衰期」呢個概念只係一種選擇唔同於自然底數e嘅底數嚟表達壽命嘅方法。時間常數τ係Template:SubSup壽命,即係直到只剩下1/e(大約36.8%)所需嘅時間,而唔係放射性核素半衰期嘅50%。因此,τ比t1/2長。可以證明以下方程係有效嘅:

由於放射性衰變係具有恆定概率嘅指數形式,每個過程一樣可以用唔同嘅恆定時間段嚟描述,例如畀出佢嘅「(1/3)壽命」(幾耐之後剩返1/3)或者「(1/10)壽命」(剩返10%所需嘅時間段)等等。因此,選擇τ同t1/2做標記時間,只係為咗方便同埋慣例。佢哋只係喺顯示「特定放射性物質喺任何揀選嘅時間段內都會衰變相同比例」呢一點上反映咗基本原則。

數學上,上述情況嘅nth壽命會用同上面一樣嘅方法搵到——通過設定N = N0/n、t = T1/n然後代入衰變解得到

碳-14例子

碳-14嘅半衰期係5700(30)年[27],衰變率係每分鐘14次蛻變(dpm)每克天然碳。

如果發現一件文物嘅放射性係每克現有碳每分鐘4次蛻變(4 dpm),我哋可以用上面條方程搵出物件嘅大概年齡:

當中:

- 語法拼砌失敗 (唔知乜函數「\begin{align}」): {\displaystyle \begin{align} \frac{N}{N_0} &= 4/14 \approx 0.286, \ \tau &= \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \approx 8267\text{ 年}, \ t &= -\tau,\ln\frac{N}{ N_0} \approx 10356\text{ 年}. \end{align}}

變化嘅速率

已知電子捕獲同內部轉換呢兩種放射性衰變模式,對改變原子電子結構嘅化學同環境效應有輕微敏感,而電子結構又會影響參與衰變過程嘅1s同2s電子嘅存在。有少量核素受到影響。[38] 例如,化學鍵可以輕微影響電子捕獲嘅速率(一般嚟講,少過1%),取決於電子同原子核嘅接近程度。喺7Be,金屬同絕緣環境嘅半衰期之間觀察到0.9%嘅差異。[39] 呢個相對較大嘅效應係因為鈹係一個細原子,佢嘅價電子喺2s原子軌道,而呢啲軌道喺7Be會發生電子捕獲,因為(同所有原子所有嘅s原子軌道一樣)佢哋自然會穿透入原子核。

1992年,達姆施塔特重離子研究所嘅Jung等人觀察到163Dy66+嘅加速β−衰變。雖然中性嘅163Dy係穩定同位素,但完全電離嘅163Dy66+會通過β−衰變進入K同L殼層變成163Ho66+,半衰期係47日。[40]

錸-187係另一個驚人嘅例子。187Re通常會beta衰變成187Os,半衰期係41.6 × 109年,[41] 但用完全電離嘅187Re原子(裸核)做嘅研究發現,呢個半衰期可以減到只有32.9年。[42] 呢個歸因於完全電離原子嘅「束縛態β−衰變」——電子發射到「K殼層」(1s原子軌道),呢個情況唔會喺所有低能級束縛態都俾佔據咗嘅中性原子發生。[43]

好多實驗發現,人造同天然存在嘅放射性同位素嘅其他模式衰變速率,喺好高精確度下都唔受外部條件(例如溫度、壓力、化學環境、電場、磁場或引力場)影響。[44] 比較過去一個世紀嘅實驗室實驗、對奧克洛天然核反應堆嘅研究(呢個例子說明咗熱中子對核衰變嘅影響),以及對遙遠超新星光度衰變嘅天體物理觀測(呢啲超新星喺好遠嘅地方發生,所以光要好長時間先到我哋度),例如,都強烈表明未受擾動嘅衰變速率(至少喺細微實驗誤差範圍內)作為時間嘅函數亦都係恆定嘅。[未記出處或冇根據]

近期嘅結果顯示,衰變速率可能對環境因素有微弱依賴性。有人提出話,矽-32、錳-54同鐳-226嘅衰變速率測量結果顯示出細微嘅季節性變化(大約0.1%嘅量級)。[45][46][47] 不過,呢類測量好容易受系統誤差影響,之後一篇論文[48]喺另外七種同位素(22Na、44Ti、108Ag、121Sn、133Ba、241Am、238Pu)冇發現呢類相關性嘅證據,並且設定咗任何呢類效應大小嘅上限。氡-222嘅衰變曾經有報導話會出現高達4%峰-峰值嘅大幅季節性變化(見圖),[49] 有人提出呢個可能同太陽耀斑活動或者同太陽嘅距離有關,但對實驗設計缺陷嘅詳細分析,以及同其他更嚴格、系統控制更好嘅實驗比較之後,駁斥咗呢個講法。[50]

GSI異常

内文:GSI異常

一系列關於喺儲存環循環嘅重高電荷離子放射性離子衰變速率嘅意想不到實驗結果,引發咗理論研究去嘗試搵一個令人信服嘅解釋。兩種半衰期分別約為40秒同200秒嘅放射性物種嘅弱相互作用衰變速率,發現有顯著嘅振盪調制,週期大約係7秒。[51] 觀察到嘅現象叫做GSI異常,因為儲存環係德國達姆施塔特嘅GSI亥姆霍茲重離子研究中心嘅設施。由於衰變過程會產生一個電子中微子,一啲解釋觀察到速率振盪嘅提議涉及中微子特性。最初關於味振盪嘅想法受到質疑。[52] 一個更新近嘅提議涉及中微子質量本徵態之間嘅質量差異。[53]

Remove ads

核過程

如果一個核素嘅半衰期大過2x10−14秒,就當佢「存在」。呢個係一個人為設定嘅界線;更短半衰期嘅當做共振,例如一個經歷緊核反應嘅系統。呢個時間尺度係產生核力嘅強相互作用嘅特徵。只有核素先算係會衰變同產生放射性。[54]:568

核素可以係穩定或者唔穩定。唔穩定嘅核素會衰變,可能經過幾個步驟,直到佢哋變穩定。已知有251種穩定核素。發現嘅唔穩定核素數量增加咗,到2006年已知大約有3000種。[54]

最常見、因而喺歷史上最重要嘅天然放射性衰變形式涉及發射α粒子、β粒子同γ射線。每種都對應一種主要負責放射性嘅基本相互作用:[55]:142

γ衰變 -> 電磁學。 喺α衰變入面,一粒包含兩個質子同兩個中子、相當於氦原子核嘅粒子,由母核掙脫出嚟。呢個過程代表原子核入面質子之間嘅電磁排斥力同吸引性核力(強相互作用嘅殘餘)之間嘅競爭。α粒子係一個結合得特別緊密嘅核,幫佢更容易贏得競爭。[56]:872 不過,有啲原子核會裂開或者核分裂成更大嘅粒子,而人造原子核會通過發射 單個質子、雙質子同其他組合嚟衰變。[54]

β衰變將中子轉變成質子,反之亦然。當母核素入面嘅一個中子衰變成一個質子嗰陣,會產生一個電子、一粒反中微子,同埋一個原子序數更高嘅核素。當母核素入面嘅一個質子轉變成一個中子嗰陣,會產生一個正電子、一粒中微子,同埋一個原子序數更低嘅核素。呢啲變化係弱相互作用嘅直接體現。[56]:874

γ衰變類似其他種類嘅電磁發射:佢對應激發量子態同較低能量態之間嘅躍遷。任何粒子衰變機制通常都會令子核處於激發態,然後通過γ發射嚟衰變。[56]:876

其他形式嘅衰變包括中子發射、電子捕獲、內部轉換、簇衰變。[57]

Remove ads

危險警告標誌

- 用嚟警告存在放射性物質或電離輻射嘅三葉符號

- 幾種用於放射性物質嘅危險品運輸分類標誌之一

睇埋

環境中嘅錒系元素

背景輻射

切爾諾貝爾核事故

涉及放射性物質嘅罪案

衰變校正

防輻射掩體

感生放射性

核災難同放射性事故列表

國家輻射防護與測量委員會

核藥學

核連鎖反應

放射性污染

生物學中嘅放射性

瞬態平衡

Template:Portal inline Template:Portal inline

註解

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

![{\displaystyle \lim _{\lambda _{B}\rightarrow 0}\left[{\frac {N_{A0}\lambda _{A}}{\lambda _{B}-\lambda _{A}}}\left(e^{-\lambda _{A}t}-e^{-\lambda _{B}t}\right)\right]={\frac {N_{A0}\lambda _{A}}{0-\lambda _{A}}}\left(e^{-\lambda _{A}t}-1\right)=N_{A0}\left(1-e^{-\lambda _{A}t}\right),}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/982ae50245eea1305c63a7b97be54ea1e2a19ccf)