热门问题

时间线

聊天

视角

上杉謙信

日本戰國時代的大名 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

上杉谦信(日语:上杉 謙信/うえすぎ けんしん Uesugi Kenshin/上杉辉虎(うえすぎ てるとら),1530年2月18日—1578年4月19日)是一名活跃与日本战国时代统治越后国(现今的新潟县)和北陆地方的武将和大名。[2]后世誉为越后之虎、越后之龙、战国军神。越后守护代长尾为景幼子,幼名虎千代,成年后称长尾景虎(ながお かげとら)。

后来成为关东管领上杉宪政的养子,继承了山内上杉家的家督(获得“上杉”姓氏以及宪政名字中的“政”字),改名为上杉政虎(うえすぎ まさとら)[3],并继承了该家族世袭的室町幕府重职——关东管领。之后,他从室町幕府的将军足利义辉那里获得了偏讳(赐予“辉”字),最终改名为辉虎。[4]“谦信”是他晚年所称的法号。[5]其正式姓名为藤原辉虎(ふじわら の てるとら)。[2]临济宗法号宗心,斋号不识庵。官位为“从五位下弹正少弼”,死后由明治天皇追赠从二位。

1551年终结内乱频仍的越后国。除了政务与军事外,也致力于经济产业的复兴。另为救援盟国及恢复关东秩序而屡次出兵,在48年的生涯中,分別与武田信玄、北条氏康、织田信长、越中一向一揆、芦名盛氏、能登畠山氏、佐野昌纲、神保长职、椎名康胤等大名频频作战,尤其5度与武田信玄在川中岛地区作战最为著名,广为后世描述。之后应足利将军家邀请而上洛,从越后国经北陆路西进越中国、能登国及加贺国等扩大势力,但壮志未酬而去世。作战的战兜为饭纲明神前立铁锖地张兜。

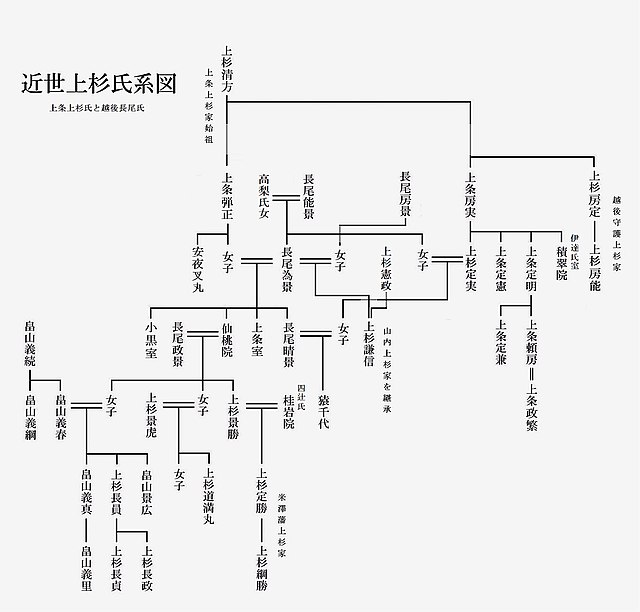

谦信共有四名养子,为上杉景胜、上杉景虎、上条政繁和山浦景国。

在后世,他因“送盐予敌”的逸事而被视为不拘泥于私利私欲、重视义理的武将。[c]但在近年的研究中,许多学者认为他是一个冷静判断利害关系、积极扩张领土的战国大名[d](详见后文)。

Remove ads

生涯

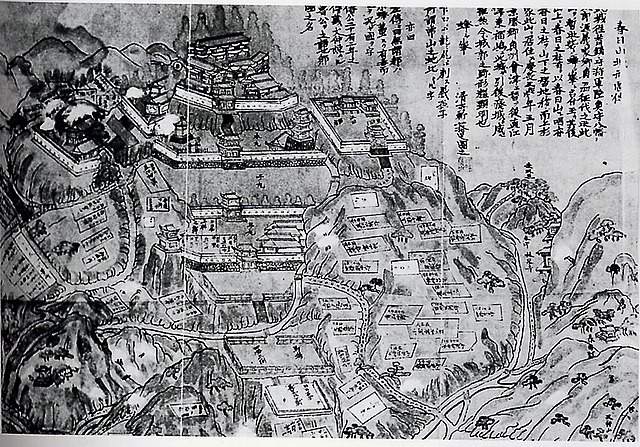

享禄3年(1530年)1月21日[7],越后守护代长尾为景[8](三条长尾家)的第四子(也有说是次子或三子[8])出生于春日山城。其母为越后栖吉城主长尾房景(古志长尾家)之女——虎御前。从主君上杉定实的角度来看,景虎是其“妻之侄”,也是“女婿长尾晴景之弟”。幼名“虎千代”,是因出生于庚寅年而得名。[8][9][10]

天文5年(1536年)8月,长尾为景隐居[11],由虎千代的兄长长尾晴景继承家督之位。[11]据认为,晴景的生母是为景的正室——上条氏(上杉弾正少弼)之女(天甫喜清大姊)。而虎千代的生母虽然出身于长尾一族,但来自已成为为景家臣的古志长尾家,可能是出身女房众的妾室。因此,作为晴景的异母弟,虎千代原本并未被视为长尾家的继承人,而是从一开始就被安排出家。[12]虎千代在城下的林泉寺入门[11],师从住职天室光育。[9][13]

他喜爱武艺游戏,常令左右之人惊叹不已;也喜欢用一间见方的城郭模型玩耍。[14][13]后来,上杉景胜将这座模型赠予武田胜赖的嫡长子信胜。[14]

天文11年(1542年)12月,为景病逝。由于敌对势力逼近春日山城,虎千代身穿甲胄、手持佩剑,护送亡父的灵柩。[15][16][17]

天文12年(1543年)8月15日,虎千代举行元服仪式,改名为“景虎”。此时他进驻位于古志郡的栃尾城,由本庄实乃辅佐。由于古志郡属于古志长尾家的势力范围,且古志长尾家的部分文书被收录于《上杉家文书》中,因此有观点认为:“为景死后,虎御前在家中地位下降,便带着儿子景虎返回古志”[18],或“古志长尾家将外孙景虎迎为家主”[19]等看法也被提出。[20][e]

天文13年(1544年)春,越后豪族扬北众轻视病弱的晴景而谋反叛乱,进攻栃尾城。景虎初阵,将城兵一分为二,部分兵力迂回至敌本阵的背后急袭,造成敌军混乱,继由城内的本队配合出击,成功击退三条城主长尾俊景与黑泷城主黑田秀忠的侵攻(即“栃尾城之战”)。

Remove ads

天文14年(1545年)10月,守护上杉家的家臣、黑泷城主黑田秀忠对长尾氏发动叛乱。他攻入守护代晴景的居城春日山城,杀害了景虎的兄长长尾景康等人,随后退守黑泷城。景虎奉上杉定实之命,代替兄长担任讨伐军总大将,指挥军队使秀忠投降(黑泷城之战)。

天文15年(1546年)2月,黑田秀忠再次举兵,并拥立景虎,迫使晴景退位,导致晴景与景虎之间关系恶化,家中因而分裂成拥立晴景及景虎的两派。不过,随着新史料的发现[f],黑田秀忠的叛乱被确认发生在天文17年(1548年)10月,且景虎是在上杉定实的命令下参与讨伐,因此更有力的观点认为,黑田秀忠是与后述的长尾政景等人站在支持晴景的一方而举兵。[22][23][24]

到了天文17年(1548年),拥立景虎取代晴景成为守护代的运动愈发活跃。其核心人物是扬北众的鸟坂城主中条藤资,以及北信浓的豪族、中野城主高梨政赖(景虎的叔父)。此外,栃尾城的本庄实乃、景虎母亲虎御前的娘家——栖吉城主长尾景信(古志长尾家)、与板城主直江实纲、三条城主山吉行盛等人也协力支持景虎,形成景虎派。与之对立的,是支持晴景的坂户城主长尾政景(上田长尾家)、蒲原郡奥山庄的黑川城主黑川清实等人。如前所述,黑田秀忠也被认为是晴景一方。

同年12月30日,在守护上杉定实的调停下,晴景将景虎收为养子,并将家督让与其后隐退。[11]景虎进入春日山城,19岁时继承家督,成为守护代。不过也有观点认为,定实并非单纯的调停者,而是推动景虎上位、排除晴景的主导者。[23][24]

天文19年(1550年)2月,定实去世,未留下继承人。[g]室町幕府第13代将军足利义辉准许景虎使用白伞袋与毛毡鞍覆,确定其越后守护代行之位,景虎正式获得越后国主的地位。[26]

同年12月,坂户城主长尾政景因不满景虎继承家督而发动叛乱。翌年1月,景虎攻打政景方的发智长芳的居城板木城并获胜。8月,他又包围坂户城并成功镇压(坂户城之战)。政景因是景虎之姊仙桃院的丈夫而被赦免,之后成为景虎的重要重臣。随着政景叛乱的平息,越后国内的内乱暂告结束,景虎在22岁时完成了越后的统一。

天文21年(1552年)1月,因被相模国的北条氏康驱逐,关东管领上杉宪政来到越后[h],景虎将其安置在御馆居住。由此,景虎与北条氏康形成敌对关系。

同年8月,景虎派遣平子孙三郎、本庄繁长等人前往关东,击退了进攻上野沼田城的北条军,并成功夺回平井城与平井金山城。北条军主将北条幻庵长纲撤退至武藏松山城。此外,景虎于当年4月23日被授予“从五位下 弾正少弼”的官位。[i]

同年,因武田晴信(即后来的武田信玄)入侵信浓,信浓守护小笠原长时与村上义清等人被迫逃离领地,向长尾景虎请求援助。

天文21年(1552年)9月,景虎首次上洛,拜见后奈良天皇与将军足利义辉。参内时,天皇赐予他御剑与天杯,并下达讨伐敌人的敕命。期间他游览堺、参拜高野山,返回京都后在临济宗大德寺91代住持彻岫宗九(てっしゅうそうく)门下参禅受戒,获得“宗心”的戒名。

天文22年(1553年)4月,信浓国埴科郡葛尾城主村上义清在与武田军的战斗中败退,逃出葛尾城,向景虎请求援军。虽一度夺回葛尾城,但最终不敌武田军,于同年8月逃亡至越后。

此时,景虎决定讨伐晴信,亲自率军出征信浓。

8月30日,景虎率领的长尾军在“布施之战”中击败武田军先锋。

9月1日,景虎在八幡再次击败武田军,深入武田领地,攻下荒砥城与虚空藏山城,并放火焚烧青柳城。晴信将本阵移至盐田城,避免决战。之后双方陷入僵持状态,未再发生战斗。长尾军于9月撤回越后(第一次川中岛之战)。

天文23年(1554年),家臣北条高广与武田通敌,发动叛乱。

天文24年(1555年),景虎亲自出征,包围北条城并成功镇压(北条城之战)。北条高广被允许归降。此时武田晴信拉拢善光寺别当栗田鹤寿,控制旭山城。

同年4月,景虎再次出兵信浓,与晴信在川中岛的犀川对峙(第二次川中岛之战)。他在裾花川对岸修筑葛山城作为附城,牵制旭山城的武田军。尽管景虎尝试渡河进攻,但战事多为小规模冲突,未分胜负。双方对峙长达五个月,最终在骏河国今川义元的调停下达成和解。

弘治2年(1556年)3月,因调停家臣间的领地争端与国众纷争,景虎身心俱疲,突然宣布出家隐退。

6月,他将遗书托付给天室光育(见《历代古案》),离开春日山城前往高野山。[j][28]

但此时,通敌的家臣大熊朝秀发动叛乱。天室光育与长尾政景急报景虎。在众人劝说下,景虎放弃出家,返回越后,并击败试图从越中再度入侵的朝秀(驹归之战)。

弘治3年(1557年)2月,武田晴信撕毁盟约,攻占长尾军的葛山城,并进军至信越边境,攻击景虎方信浓豪族高梨政赖的饭山城。因边境积雪封路,景虎未能及时出兵。

4月,雪开始融化,景虎再次出征川中岛(第三次川中岛之战)。长尾军攻下高井郡的山田城、福岛城,夺回长沼城与善光寺,并驻扎横山城,重建旭山城作为本阵。

5月,景虎深入武田领地,进军至埴科郡与小县郡交界的坂木岩鼻。但武田军未出深志城,避免与长尾军决战。

7月,武田军别动队攻占长尾军的安昙郡小谷城。长尾军因后方受威胁,撤至饭山城,并攻打高井郡的野泽城与尼岩城。

8月,双方在髻山城附近的水内郡上野原交战,但未形成决定性战果。

弘治4年(1558年),将军足利义辉要求景虎上洛,景虎表示将于翌年前往。据《宇都宫兴废记》记载,同年长尾军经上野国进攻下野国,攻占小山氏的祇园城与壬生氏的壬生城,并试图攻下宇都宫氏的宇都宫城,进攻多功城与上三川城。但因先锋佐野丰纲被多功城主多功长朝击杀,军队混乱,景虎撤军。宇都宫军追击至上野白井城,最终在武藏岩槻城主太田氏的调停下达成和解。翌年永禄2年(1559年)3月,高梨政赖的本城中野城被武田方的高坂昌信攻陷。武田晴信趁景虎无法出兵信浓之际,逐步将善光寺平纳入其势力范围。

Remove ads

永禄2年(1559年)5月,长尾景虎再次上洛,拜见正亲町天皇与将军足利义辉。此时,义辉给予他与管领同等的待遇(即“上杉七免许”)。室町幕府的记录《后鉴》(由江户幕府在江户时代末期编纂)引用了《关东管领记》《关东兵乱记(相州兵乱记)》《春日山日记(上杉军记)》等史料。

据说景虎当时还献上了修缮内里的资金,但朝廷记录《御汤殿上日记》仅记载“永禄3年6月18日,越后的长尾(景虎)请求承担内里修缮之任”,在年份与内容上有所出入。《言继卿记》则记载“永禄2年5月24日,越后国名河(长尾)上洛,武家御相判御免,1500人”,与上杉家谱中记载的“兵力5000人”不同。

此外,学者天野忠幸指出,不仅景虎,织田信长与斋藤义龙也在这一年紧急上洛。前一年(永禄元年),足利义辉与三好长庆的战事以长庆获得正亲町天皇支持并达成有利和解告终,使以室町将军为顶点的秩序遭受重大打击。因此,为了确认局势并维持与足利义辉的关系,景虎可能决定从越后上洛。[29]

长尾景虎与足利义辉关系密切,但当义辉派遣幕府重臣大馆晴光斡旋长尾、武田、北条三方和解,并劝说他们共同对抗三好长庆势力时,因三方立场差异过大,未能实现合作。

永禄3年(1560年)3月,越中国的椎名康胤遭神保长职进攻,向景虎请求援助。景虎首次出征越中,攻陷神保长职的富山城。神保长职逃至增山城,但也被景虎攻陷。失城后,神保长职逃亡,景虎成功帮助了椎名康胤。

永禄3年(1560年)5月19日,今川义元在桶狭间之战中战死,导致甲相骏三国同盟之一的今川氏瓦解。景虎决定讨伐相模的北条氏康,率军进攻关东。越过三国峠进入上野国,在长野业正等人协助下,攻克北条方的诸城,包括小川城、名胡桃城、明间城、沼田城、岩下城、白井城、那波城、厩桥城等,并以厩桥城为关东据点,在此过冬。期间,景虎向关东诸将发出讨伐北条的号令,广泛征召参战。

永禄4年(1561年)闰3月16日,景虎在上杉宪政请求下,于镰仓的鹤冈八幡宫继承山内上杉家的家督与关东管领之职,改名为“上杉政虎”(まさとら)。[3]上杉家原为足利宗家的外戚,地位显赫,关东管领职由此世代相传。长尾家为上杉家的家臣,且上杉家本姓为藤原氏,长尾家则为平氏#桓武平氏。政虎的就任由将军足利义辉亲自批准,就任仪式中,宇佐美骏河守定满、柿崎和泉守景家、甘粕近江守景持、河田丰前守长亲担任御前武士大将[30][31][32],小幡三河守则担任持刀役。[33]

不过,《藩翰谱》记载政虎为上杉赖成的男系后裔。《应仁武鉴》与《萩原家谱案》也记载上杉赖成之子(长尾藤景)入嗣长尾氏。但其他系谱多认为,迎自上杉家的养子是分家至下总国的长尾氏,与越后长尾氏无直接关系(属景为或景能一系)。即使血统未直接相连,长尾家也与佐竹家一样,是从上杉家迎来养子的家系。

此外,山内上杉家在室町后期曾由天皇颁发“纶旨”任命关东管领,因此该职被视为朝廷官职。自上杉显定起,关东管领不再接受朝廷官位或使用官名,而是继续使用“假名”。若在就任前已获官位者,也不再接受新官位,而继续使用原名。上杉谦信在就任关东管领后仍使用“弾正少弼”官名,即遵循此一惯例。此前的上杉房显亦为先例,在就任管领后仍称“兵部少辅”。

Remove ads

此时,武田军正在进攻北信地方。据《甲阳军鉴》记载,永禄4年(1561年)8月,上杉政虎在从关东返回后,率领19,000兵力出征川中岛,爆发了第四次川中岛之战。

上杉军将辎重部队与5,000兵力留在善光寺,自己率领14,000兵深入武田领地,在妻女山布阵。随后,上杉军在八幡原与武田军展开激战,双方伤亡惨重,最终上杉军撤回越后。

以第四次川中岛之战为契机,围绕北信地区的武田与上杉之间的争斗暂告一段落。永禄年间后期,武田与上杉之间以及东国与畿内的外交局势发生了巨大变化。

永禄4年(1561年)11月,武田军西上野侵攻开始,北条氏康也在关东与武田氏协作展开反击,进攻上杉政虎此前夺取的武藏松山城。对此,上杉政虎于同月再次出征关东,在武藏国北部与氏康交战,并在生野山之战中败北。

之后,他从古河御所附近暂时撤退(据《近卫氏书状》记载)。结果包括成田长泰、佐野昌纲在内的武藏国诸将,以及同族的上杉宪盛,纷纷投降北条方。政虎为重新使叛变的佐野昌纲归顺,进攻下野的唐泽山城,但这座被誉为“关东第一山城”的坚固堡垒难以攻克。从此,政虎为争夺唐泽山城的控制权,与昌纲展开了多次攻防战(即“唐泽山城之战”)。

永禄4年(1561年)12月,上杉政虎从将军足利义辉处获赐“一字”,讳为“辉虎”(てるとら)。[4]辉虎并未返回越后,而是在上野的厩桥城度过了冬季。

Remove ads

关东战线初期,上杉军以大军包围北条氏的小田原城等行动,占据优势,辉虎等上杉方势力一度占上风。然而随后,武田军与北条军在关东各地接连发起攻击,使上杉军陷入劣势。

面对这种局势,关东的诸将反复摇摆:当辉虎出兵关东时便归顺上杉方;而当他撤回越后时,又转投北条方。对于与武田信玄结盟并在关东扩展势力的北条氏康,辉虎则通过与安房国的里见义尧、义弘父子结盟来加以对抗。

永禄5年(1562年),上杉军灭掉了上野馆林城主赤井氏,但在进攻佐野昌纲坚守的唐泽山城时,未能使其陷落。

7月,辉虎出兵越中国,迫使压迫椎名康胤的神保长职投降。然而,当辉虎返回越后国后,神保长职再次举兵,辉虎于9月再次出征越中,使其再次投降。

然而,在上杉军空缺关东期间,位于武藏国的上杉方据点——松山城再次遭到北条方攻击。北条氏康联合武田信玄派出援军,组成超过五万人的联军,而守城的上杉军兵力稀少。通往关东的上越国境三国峠已被大雪封锁,但辉虎仍强行翻越峠,12月抵达上野沼田城,募兵前往救援。然而,至永禄6年(1563年)2月,仍未能及时赶到,松山城最终陷落。

辉虎随即展开反击,进攻武藏国,攻陷由小田朝兴守卫的骑西城,并迫使其兄、武藏忍城主成田长泰投降。随后转战下野国,4月攻打唐泽山城,使佐野昌纲投降,并攻克由小山秀纲守卫的下野小山城。进一步进军至下总国,迫使秀纲之弟、结城城主结城晴朝投降,接连攻克关东诸城。同年,上野厩桥城虽被武田与北条联军夺取,但很快被辉虎收复,并任命北条高广为城代。闰12月攻打上野和田城后,辉虎仍在厩桥城过冬。

永禄7年(1564年)4月,为讨伐投降北条方的小田氏治,辉虎进攻常陆国,并于28日的山王堂之战中击败氏治,攻克其居城小田城。[34]

同年2月,为镇压第三次反叛的佐野昌纲,辉虎再次出征下野国,进攻唐泽山城(唐泽山城之战)。此次战斗是唐泽山城十次攻防战中最激烈的一次。辉虎发起总攻,而昌纲则顽强抵抗。最终,昌纲在佐竹义昭与宇都宫广纲的劝说下投降。辉虎接受了义昭与广纲请求,赦免了昌纲。

3月,辉虎进攻上野国的和田城,但因武田军在信浓国有所行动,遂返回越后国。

Remove ads

永禄7年(1564年)4月,芦名盛氏的军队与武田信玄结盟,进攻越后,但被上杉军击败。与此同时,武田军攻占了信浓国水内郡的野尻城,但随后被上杉军夺回。

同年8月,由政虎(即上杉谦信)率领的上杉军再次与信玄率领的武田军在川中岛对峙(第五次川中岛之战)。双方对峙长达60日,最终上杉军撤回越后,战斗未分胜负。

自此之后,政虎与信玄再未于川中岛交锋。

10月,佐野昌纲再次倒向北条一方,上杉军遂进攻唐泽山城,迫使佐野昌纲投降,并带走人质后返回越后。

永禄8年(1565年)2月,因越前守护朝仓义景在与一向一揆的战斗中陷入苦战,向辉虎请求援助。

3月,位于关东中原要地的关宿城遭到北条氏康的攻击(第一次关宿合战)。氏康以岩付城和江户城为据点,企图夺取这座控制利根川水系等关东水运要道的城池。辉虎为援助关宿城主簗田晴助,进军下总国,常陆的佐竹义重(佐竹义昭嫡长子)也派兵支援关宿城。因此氏康中止攻城,未与辉虎交战便撤退。

5月,将军足利义辉因三好义继、三好三人众、松永久通等人叛乱,于二条御所被杀(永禄之变)。辉虎闻讯后愤怒不已,甚至向神佛发誓“必斩三好与松永之首”。[35]

6月,武田信玄对西上野发动攻势,攻陷由上杉方的仓贺野尚行守卫的仓贺野城。

9月,辉虎为阻止信玄的进攻,率大军进攻武田军在上野的据点——和田城,但未能成功。

永禄9年(1566年),辉虎再次出兵常陆国,迫使重新占据小田城的小田氏治投降。同时,由于与辉虎结盟的安房国里见氏遭北条氏压迫,辉虎为援助其盟友,进军至下总国。3月20日,他进攻归属北条氏的千叶氏据点——臼井城。[36]上杉军一度占据优势,逼近主城,但在3月24日战败。失败原因被认为是守城方奋力抵抗[37],另有观点指出,足利义昭于3月10日发出的书信由使者带至臼井城,请求上杉军与北条氏和解并上洛以重建幕府,这也可能促使上杉军撤退[36](臼井城之战)。

臼井城攻势失败后,原本归顺辉虎的关东豪族纷纷倒向北条氏。9月,上野金山城主由良成繁背叛辉虎。辉虎陷入同时与北条氏康、武田信玄作战的困境,被迫转入守势。同时,他也与在关东扩张势力的常陆佐竹氏发生对立。

永禄10年(1567年),辉虎为镇压再次背叛的佐野昌纲,进攻唐泽山城。虽一度被击退,但再次发起攻势,于3月迫使昌纲投降(唐泽山城之战)。然而,连担任厩桥城代的上杉直臣北条高广也通敌叛变。

4月,辉虎击败高广,夺回厩桥城,重新掌握上野的据点,力图扭转劣势。辉虎在上野、武藏、常陆、下野、下总等地辗转征战,但在关东的实际领地主要集中于东上野(不过在谦信去世时,上野、下野、常陆仍有部分豪族归属上杉方)。

Remove ads

永禄11年(1568年),由织田信长推举的新将军足利义昭也任命上杉谦信为关东管领。从此,上杉谦信开始频繁出兵越中国。与此同时,围绕北信地区与武田氏的争斗已趋于平息。自织田信长在桶狭间之战中击败今川义元后,其继任者今川氏真遭到武田信玄的进攻(即骏河侵攻)。然而,武田信玄为夹击氏真而与三河国大名德川家康结盟,却与其发生冲突。上杉氏的对外关系也因此转向,与同样与武田氏断交的相模北条氏、以及与武田氏保持友好关系的将军义昭和织田信长之间的关系不断变化。

永禄11年(1568年)3月,由于越中国的一向一揆与椎名康胤与武田信玄勾结,上杉谦信为控制越中国而与一向一揆作战,但未能分出胜负(放生津之战)。7月,武田军进攻信浓最北部的饭山城,攻陷其支城等,威胁越后国,但被上杉方守军击退。随后,为讨伐背叛自己的康胤,谦信再次进军越中国,攻打坚固的松仓城以及守山城。

然而与此同时,5月,上杉家重臣、属扬北众的本庄繁长因与武田信玄勾结而发动叛乱,迫使谦信不得不返回越后国。为平定叛乱,谦信首先使与繁长结盟的出羽尾浦城主大宝寺义增投降,使繁长陷入孤立。随后于11月进攻繁长的居城本庄城,成功镇压叛乱(本庄繁长之乱)。

此时,如前所述,甲斐武田氏与骏河今川氏关系恶化。同年11月25日,今川氏真向武田氏的敌人上杉氏提出和谈,并请求其牵制信浓方面的武田军,但谦信拒绝了这一请求。[38]

永禄12年(1569年),在芦名盛氏与伊达辉宗的斡旋下,本庄繁长将其嫡长子本庄显长作为人质交出,谦信因此允许其归降。此外,与繁长结盟的大宝寺义增也已投降,使谦信得以掌控出羽庄内地方。

Remove ads

永禄11年(1568年)12月6日,武田信玄打破甲相骏三国同盟,入侵骏河国(详情见“骏河侵攻”)。对此举,北条氏康强烈反对,北条氏与武田氏断交,转而激烈敌对。今川氏真向北条氏求援,北条氏康出兵骏河与武田军交战,但武田军击败由氏真率领的今川军,攻陷骏府城,吞并骏河国。由此,武田氏与北条氏之间的力量平衡被打破,小田原城面临重大危机。此时,北条氏东有里见氏,北有上杉氏,西有武田氏,陷入三面受敌的困境。于是,北条氏康开始考虑与长期敌对的上杉辉虎和解。

永禄12年(1569年)1月,北条氏康向辉虎提出和解建议。辉虎起初对此并不积极,但由于频繁出兵关东导致国内不满情绪上升,加之上杉方的关宿城正遭北条氏照攻击(第二次关宿合战),为解救该城,辉虎开始考虑与北条氏和议。

永禄12年(1569年)3月,辉虎为牵制信玄,接受与北条氏的和解,与宿敌北条氏康缔结同盟(即“越相同盟”)。

根据该同盟,北条氏照解除对关宿城的包围,上野国的北条方豪族归顺辉虎,北条高广也获准归降。辉虎不仅获得北条氏对其关东管领职的承认,还掌控了上野国。此后,辉虎开始正式着手平定北陆诸国。然而另一方面,辉虎也承认由北条氏支持的足利义氏为古河公方,导致上杉方的关东诸将对辉虎产生不信任。与北条氏长期敌对的里见义弘因此与辉虎断盟,转而与信玄结盟,继续对抗北条氏。此外,辉虎于闰5月向织田信长赠送猎鹰,以庆祝足利义昭入洛。

永禄12年(1569年)8月,上杉军再次出兵越中国,为讨伐椎名康胤,率大军围攻松仓城达百日之久(松仓城之战)。之后虽攻陷支城金山城,但因武田信玄率军进攻上野国,辉虎不得不中途撤军,进入上野沼田城。

元龟元年(1570年)1月,佐野昌纲在下野再次背叛,上杉军进攻唐泽山城,但未能攻克。

4月,辉虎收养北条氏康的第七子(另有异说)北条三郎为养子。[k]辉虎非常喜爱三郎,赐其自己早年的名字“景虎”,并以家族成员身份厚待。

10月,北条氏康请求支援,上杉军进攻上野国,与武田军交战后于年内撤回。

12月,辉虎开始使用法号“不识庵谦信”,自此称为“上杉谦信”。[5]

元龟2年(1571年)2月,谦信率28,000兵再次出征越中国,攻打椎名康胤据守的富山城,并进攻多年来困扰他的新庄城、守山城等。康胤激烈抵抗,但上杉军成功攻陷这些城池。之后,康胤逃亡并联合越中一向一揆,继续对抗谦信。双方围绕富山城展开多次争夺战,上杉谦信与越中一向一揆之间的斗争愈发激烈,形成“越中大乱”。

元龟2年(1571年)11月,北条氏政请求支援,上杉军进攻关东。因佐竹义重与武田信玄勾结,攻击小田氏治,谦信出兵上野总社城援助氏治。此外,该年2月,与谦信同为信玄敌人的德川家康为庆祝新年,向谦信赠送了一把太刀。

元龟2年(1571年)10月,长期争夺关东霸权的北条氏康去世。

元龟3年(1572年)1月,北条氏康的继承人北条氏政废除了与上杉家的同盟,并再次与武田信玄和解,因此上杉谦信再次与北条氏敌对。同时,正准备上洛的信玄为防止背后遭到谦信袭击,策动越中国的一向一揆叛乱。受此影响,谦信将主战场从关东转移至越中国。

元龟3年(1572年)1月,上杉军攻克位于利根川对岸、厩桥城对面的武田方附属城——石仓城。随后,武田与北条联军逼近,与上杉军隔利根川对峙(第一次利根川对阵)。

同年5月,越中一向一揆与加贺一向一揆合流,并与武田信玄勾结,攻陷上杉方的日宫城、白鸟城、富山城等多座城池,攻势达到顶峰。8月,上杉谦信出征越中,在新庄城布阵。之后,富山城的一揆势力于9月17日凌晨撤退至日宫城方向(据《上杉文书》记载)(参见尻垂坂之战)。

上杉军越过神通川向西推进,次日(9月18日)开始进攻泷山城,并于年底将其攻克。同年11月,织田信长因与大规模动员的武田信玄进入交战状态,向谦信提出结盟请求。信长于11月20日致信谦信,信中称:“信玄之所行,实为前所未闻之无道,不识武士之义理,如今只顾私利,不顾京畿与地方,实为无可理喻之举”,“此为永久断绝之事,理所当然”,“即使未来永劫,也绝不再与之往来”。[41]

元龟4年(1573年)正月,椎名康胤一方的松仓城开城投降。

4月,宿敌武田信玄病逝,武田氏的影响力开始减弱。

天正元年(1573年)8月,谦信再次出征越中国,攻克增山城、守山城等多座城池。为打通上洛之路,他进一步进军加贺国,攻打加贺与越中国境附近由一向一揆据守的朝日山城,从而控制了越中大半地区。由于一向一揆每次谦信撤军后便再次起义,使谦信深感烦扰,最终决定将越中纳入自国领地。此外,通过江马氏的归附,谦信也将势力扩展至飞驒国。

天正元年(1573年)8月,当上杉谦信正在攻打越中朝日山城时,北条氏政入侵了上野国。

虽然谦信的主战场已从关东转向越中国,但为消除后顾之忧,他于天正2年(1574年)率领8,000兵力出征关东,进攻上野金山城主由良成繁,并在3月接连攻陷膳城、女渊城、深泽城、山上城、御览田城,取得显著战果。然而,由良成繁坚固的居城金山城仍未能攻克(金山城之战)。

为援救上杉方在武藏地区最后的据点羽生城,谦信于4月再次与北条氏政隔利根川对峙(第二次利根川对阵)。但因利根川水位上涨无法渡河,谦信于5月返回越后国。羽生城最终于闰11月陷落。

天正2年(1574年),北条氏政进攻下总关宿城的簗田持助。10月,谦信再次出征关东,进攻武藏国,试图扰乱北条军后方。尽管谦信专注于平定越中,但在接到援助请求后仍转军关东。上杉军在骑西城、忍城、钵形城、菖蒲城等地纵火牵制北条军,但由于佐竹等关东诸将未派援军,谦信未能对北条主力发起全面攻击,最终关宿城被迫投降(第三次关宿合战)。

闰11月,谦信进攻北条方的古河公方足利义氏所据的古河城,但此时上杉派在关东的势力已大幅衰退。

12月19日,谦信接受传法灌顶,正式出家,并被授予“法印大和尚”之号。同年3月,他还获织田信长赠送由狩野永德绘制的《洛中洛外图屏风》。

天正4年(1576年)2月起,受到毛利辉元庇护的足利义昭开始联合反对织田信长的势力。同年5月左右,在义昭的斡旋下,尝试促成甲斐武田氏、相模后北条氏与越后上杉氏之间的“甲相越三和”。

同年4月,上杉谦信开始与在与织田信长交战中陷入困境的石山本愿寺领袖——显如展开和谈,并于5月中旬达成和解协议。[42][43][44]当时代表上杉方与本愿寺进行交涉的是山崎秀仙。[42]

谦信与本愿寺讲和的背景之一,是足利义昭在毛利氏庇护下安居于鞆城,并亲自请求谦信协助重建幕府。[42][44]此外,前一年信长曾攻击本愿寺并入侵越前国,因此顕如与越前的一向宗徒向谦信请求援助。顕如是长期困扰谦信的一向一揆领导者,此次和解也为谦信的上洛之路打开了通道。虽然“甲相越三和”最终未能实现,但谦信与本愿寺的和解构筑了对信长包围网。然而,由于谦信决定与本愿寺及毛利辉元结盟,与信长的同盟关系破裂,自此上杉氏与织田氏长期敌对。[45]

5月,毛利辉元呼吁谦信上洛,谦信于6月通知辉元的叔父小早川隆景,表示将于来年春天上洛。[45]此外,10月足利义昭也请求谦信讨伐信长,使谦信加快了上洛的步伐。值得注意的是,此时织田信长已被朝廷任命为内大臣,随后又升任右大臣,并未被视为“朝敌”,这场冲突本质上是织田政权与室町幕府(足利将军家)之间的武家纷争。

天正4年(1576年)9月,上杉谦信进攻由管领畠山氏担任守护的越中国,攻陷处于一向一揆控制下的富山城、栂尾城、增山城、守山城、汤山城等地。随后又攻克越中守护代椎名康胤的莲沼城,并将康胤斩杀,最终完成对越中国的平定。

谦信的下一个目标是平定能登国。尤其是掌控能登的战略要地——七尾城,对于将军队从越后推进至京都而言,是确保兵站线的关键。当时七尾城由战国大名畠山氏年幼的当主畠山春王丸统治,实权则掌握在重臣长续连与其子纲连手中。城内势力分裂,长氏父子倾向于投靠织田信长,而游佐续光则希望依靠上杉谦信,双方为主导权展开激烈争斗。谦信原本希望和平接收七尾城,但畠山方经过商议后决定抵抗,由此爆发了七尾城之战。

天正4年(1576年)11月,上杉谦信进军能登国,接连攻克熊木城、穴水城、甲山城(かぶとやまじょう)、正院川尻城(しょういんかわしりじょう)、富来城(とぎじょう)等能登诸城,随后包围七尾城(第一次七尾城之战)。然而,七尾城建于石动山系北端的松尾山山顶,是一座难以攻克的巨型山城,强攻极为困难。谦信虽在附近修筑石动山城作为附属据点,但久攻不下,最终拖延至次年。

天正5年(1577年),因北条氏政在关东发动进攻,谦信暂时撤回春日山。期间,上杉军前一年在能登攻占的诸城被敌军逐一夺回。谦信不仅接到关东诸将的援助请求,还收到足利义昭与毛利辉元敦促其尽快上洛的书信,加剧了战局压力。

于是,谦信决定反攻,于同年闰7月再次进军能登,重新攻陷各城,并再次包围七尾城(第二次七尾城之战)。此时城内爆发疫病,傀儡国主畠山春王丸也病死,导致士气低落。但守将长续连仍寄望于织田信长的援军,拒绝投降。鉴于强攻仍难奏效,谦信转而采取策反手段。

9月15日,游佐续光等人与谦信暗中勾结发动叛乱,长续连等与信长勾结者被杀,七尾城最终陷落。两天后的9月17日,谦信又攻克位于能登与加贺国边境的末森城。

天正5年(1577年),当上杉谦信正在攻打七尾城时,织田信长接到长续连的援军请求,决定派兵救援七尾城,并与谦信展开战斗。由柴田胜家担任总大将,羽柴秀吉、泷川一益、丹羽长秀、前田利家、佐佐成政等率领三万余大军,于8月在越前北之庄城集结。8月8日,部队从越前国出发,进入加贺国,与当地一向一揆势力交战并继续推进。然而途中,秀吉因与总大将胜家意见不合而撤军,导致部队行动不一致。

9月18日,胜家率领的织田军从手取川渡河,在水岛扎营,但他们尚未得知七尾城已被攻陷。当织田军越过手取川进入加贺北部时,谦信得知消息,立即率数万大军南下迎战,迅速控制加贺国的河北郡与石川郡,并推进至松任城。

9月23日,织田军终于得知七尾城已陷落。紧接着又收到急报,称谦信率领的上杉军已驻扎在近在咫尺的松任城。意识到形势不利,柴田胜家开始撤退。当天夜晚,谦信率领的上杉军主力约8,000人趁织田军渡河不便之际发起追击,并成功击溃敌军,这场战斗即为“手取川之战”。

天正5年(1577年)12月18日,上杉谦信返回春日山城,并于12月23日发布动员令,准备展开下一次远征,计划于天正6年(1578年)3月15日出发。

然而在出征前六天,即3月9日,谦信在春日山城内如厕时突然倒地,陷入昏迷,之后再未恢复意识,于3月13日未时(下午2点)去世[46],享年49岁。据推测,其死因可能为脑溢血。[46]

谦信于天正4年12月正式成为真言宗僧侣,并将春日山城比作高野山,将北之丸的大乘院视为金刚峯寺,仿效空海安眠的奥之院,在城内设立安葬自身遗体的建筑,并立即动工。翌年3月,他将此处命名为「不识院」,取自自己的法号「不识庵」。关于将自己作为即身佛安置于春日山城,以及葬礼的方式等,据认为皆为谦信生前所定。尽管去世突然,其葬礼仍于死后仅两天后的3月15日举行。[47]

另一方面,由于谦信终身未婚,且未明确指定养子上杉景胜或上杉景虎中的哪一位为继承人,导致上杉家爆发了继承之争——御馆之乱。[48]最终由上杉景胜获胜,成为上杉家的家督,但这场内乱也使上杉家的势力大为削弱。

关于未能实现的远征,有人推测其目的可能是上洛讨伐织田信长,也可能是再次进攻关东,但具体详情仍不明确。[l]

死后

谦信去世后,虽然上杉景胜在“御馆之乱”中取得胜利,但这场持续数年的内乱使上杉家内部极度疲惫与衰退。随后,景胜又遭到谦信晚年交战的敌人——织田信长的猛烈攻击,一度濒临灭亡。然而,由于信长在“本能寺之变”中突然身亡,上杉家得以幸免于难,并与继承天下人地位的丰臣秀吉建立了合作关系。在丰臣政权下,上杉家被加封并迁至会津。但后来,上杉家作为“五大老”之一,成为德川家康发动“会津征伐”的对象。由于在“关原之战”中西军战败,景胜被迫向家康投降,领地被削减,迁至米泽,进入江户时代。

在成为米泽藩主后,上杉家于江户时代前期的延宝2年(1674年)4月,由藩主上杉纲宪的辅佐官竹俣充纲提议编纂家族史。延宝5年(1688年)正式启动编纂工作,并于元禄9年(1696年)5月完成《谦信公御年谱》。[49]

筑城

长尾・上杉氏在颈城、新川、北信地区已拥有众多城堡,因此上杉谦信新建的城堡并不多。然而,为了应对川中岛之战与七尾城之战,他仍有几处较为正式的新筑城堡,主要包括以下两例:

饭山城(信浓国)[m]:后来由城主岩井信能整备城下町,奠定了如今饭山市发展的基础。

石动山城(能登国):利用天平寺石动山众徒的据点——大宫坊的堡垒进行筑城,并任命直江景纲为城主。[50]

人物

据记载,当吉川元春(毛利辉元之叔父)的使者佐佐木定经与上杉谦信会面时,曾称其为“传闻中的大峰五鬼、葛城高天的大天狗”[51],将谦信比作神秘强大的天狗。这也反映出一种观点,即谦信是“身高近六尺的伟丈夫”。然而,也有部分文献记载他“身材矮小”,因此关于谦信的身高众说纷纭,并无定论。

谦信是武神毗沙门天的虔诚信徒,他的本阵军旗上也使用了“毘”字作为标志。此外,据说他还拥有一顶以三宝荒神为前立装饰的特殊头盔。[53]

在青年时期,谦信曾在曹洞宗古刹林泉寺师从天室光育学习禅宗;上洛时,他又在临济宗大德寺的彻岫宗九门下参禅,并获得法名“宗心”。晚年,他转而信奉真言宗,接受高野山金刚峯寺法印、无量光院住职清胤的传法灌顶,获得“阿阇梨权大僧都”的僧阶。

谦信不仅是杰出的战略家与战术家,也是一位精通和歌、书法出众的文化人。他曾从公卿近卫稙家处学习和歌奥义,与朝廷贵族有着深厚的文化交流。他尤其喜爱阅读《源氏物语》等恋爱题材的文学作品。据说他在上洛期间举办的歌会上,吟诵了一首优美的恋歌,令在场众人惊叹不已。此外,他还喜好弹奏琵琶。

据传,在七尾城之战期间,谦信创作了著名的七言绝句汉诗《十三夜》。这首诗被收录于赖山阳的《日本外史》中而广为流传。然而,《常山纪谈》与《武边咄闻书》中记载的版本略有不同,因此有人认为赖山阳对其进行了润色。此外,由于“十三夜”发生在七尾城陷落前两日,当时谦信尚未登上本丸,加之他虽精通和歌却几乎未留下其他汉诗作品,因此也有观点认为这首诗可能是后人伪托之作。[n]

在内政方面,上杉谦信推广栽培用于制作衣料的原料——青苧,并通过日本海航线将其销往全国,使其成为国家财政的重要收入来源。他还对领内的物产流通进行精密的统制与管理,从中获得了巨额利润。

所谓青苧(あおそ),是将苧(からむし)或苧麻(ちょま)浸水后细致剖开的纤维,用作衣料原料,自古以来便是“越后上布”的主要材料。[54]

在中世纪,经营青苧的商人们成立了名为“青苧座”的行业组织,为了获得青苧的正式销售权,他们向公家缴纳金钱(称为“座役”),以确立自己的独占销售权。

室町时代,天王寺的青苧座商人向三条西家缴纳座役,获得青苧的专卖许可。他们前往越后,排除其他商人,优先采购青苧。

但到了15世纪后半期,越后的守护——上杉家改变了政策,越后国内出现了被称为“越后众”(具体身份不明)的人群,逐渐掌握了青苧交易的主导权。[55]

此后,天王寺青苧座的商人便无法再在越后优先采购青苧。

在越后的长尾家中,财政负责人藏田五郎左卫门(越后的御用商人)作为“越后众”的代表,直接前往三条西家缴纳青苧的座役。

享禄3年(1530年),守护代长尾为景掌握越后的实权后,藏田五郎左卫门作为越后的财政主管,强化了对青苧流通与课税的统制,支撑了越后的财政。[55]越后众在青苧市场上的优势地位一直持续到江户幕府的建立。

据说谦信去世时,春日山城中尚有27,140两的储备。

据传,上杉谦信终身奉行“不犯”(即不婚不育),因此他的所有子嗣——上杉景胜、上杉景虎、畠山义春、山浦国清——皆为养子。

不过,历史学者黑田基树指出,关于谦信“终身不犯”的说法,是江户时代以后才出现的观点,并非当时的事实。[56]

关于谦信的情感生活,也流传着几段恋爱故事。其中一则记载于《松邻夜话》,讲述他在二十多岁时曾与敌将——上野平井城主千叶采女之女伊势姬相恋,但遭到重臣(如柿崎景家等)强烈反对,最终两人被迫分离。伊势姬剃发出家后不久自尽,谦信悲痛至极,食不下咽,卧病在床。

另一方面,也有史料暗示谦信可能确实有妻子。《安田本长尾系谱》记载,长尾晴景之女曾嫁予景虎(即谦信)。此外,高野山清净心院所藏的《越后过去名簿》中记载,永禄2年(1559年)有人为“府中御新造”请求举行逆修供养。虽然“新造”一词偶有例外,但通常指的是“妻子”,若按常规理解,“府中”即指国主谦信,其“新造”即为谦信之妻。更有一封谦信于永禄4年(1561年)6月写给家臣藏田五郎左卫门尉的书状,提到自己就任关东管领后,关东国众建议将本据地从越后迁往关东,谦信表示暂时的应对措施是将“新造”送往关东。虽然也可能是由长尾家其他女性(如晴景遗孀)代替谦信处理家务,但从现存史料来看,在永禄年间初期,谦信确实可能有一位相当于正妻身份的女性。若属实,则最有可能是晴景之女,但目前尚未发现能够确证的史料。[56]

据说,上杉谦信的家臣们常通过他的饮食状况来判断是否即将出征。这是因为谦信平日生活节俭,饮食简朴,但每逢战前,他便会命人大量蒸煮米饭,摆满山珍海味,盛情款待部下将士。了解他平日节俭作风的部下们见到如此丰盛的餐食,皆感欣喜,士气高涨,团队凝聚力也随之增强。这种战前款待的饮食形式被称为“お立ち饭”或“お立ち”,至今仍作为一种传统风俗在新潟县与山形县部分地区流传。[57]

- 左腿的伤病经历

据记载,上杉谦信在7岁时曾跌入河中,严重撞伤左膝。后来在天文12年(1543年)左右,与长尾俊景在刈谷田川交战时,左腿内侧被箭射中,留下了显著的伤疤。[58]此外,据推测在永禄4年至5年间,他的左腿出现了气肿症状[o],行走时明显拖着脚步。据《常山纪谈》记载,他在战场上以约三尺长的青竹代替手杖,指挥军队作战。

- 其他伤病记录

- 死因

据传,上杉谦信生前嗜酒如命,因长期过度饮酒及饮食习惯(如摄取过多盐分),可能导致糖尿病性高血压,从而引发脑血管疾病,这一说法被广泛视为主流观点。[r]有医生根据谦信的史料推断,他可能患有高血压、糖尿病、酒精依赖症,以及躁郁性人格特质。另有一种说法认为,他可能同时患有胃癌或食道癌,并与脑中风并发而导致死亡。[s]在伊东润与乃至政彦合著的《关东战国史与御馆之乱》(洋泉社历史新书)第163至165页中提到,景胜曾向各方通报自己是谦信遗言中指定的继承人,因此推测谦信在临终前仍保持意识,有能力留下遗言。书状中提到的“虫气”一词,被解释为“むしけ”(重度腹痛),而非“ちゅうき”,由此推论其死因可能是急性胰腺炎或腹部主动脉瘤破裂。

- 「极乐也好 地狱也罢 前路如同 有明之月 心中无一丝云翳」

- 「四十九年 一场梦 一生荣华 一杯酒」

逸话

上杉谦信展现出关爱子侄的一面,他经常写信关心侄子喜平次(即后来的养子上杉景胜)的生活。特别是在永禄5年(1562年)2月13日,谦信在关东驻军期间,亲笔书写《伊吕波尽手本》(即“いろは”假名练习文)寄给当时年仅8岁的喜平次作为书法范本,信中内容也充满了叔父的慈爱与关怀。[62]

在对待家臣方面,谦信展现出宽容的一面。例如,家臣北条高广曾两度叛变,但谦信都予以宽恕并允许其归队;对多次反叛的佐野昌纲,只要其投降,谦信便不予追究性命;本庄繁长举兵叛乱后,谦信平定叛乱并允许其归附。

然而,为了维护军纪,谦信也曾采取严厉措施。据《景胜公一代略记》记载,重臣柿崎景家因被怀疑与织田信长暗通,被谦信处以死刑。但这一说法近年来受到质疑,关于景家的死因有“病死、伏诛、手打、攻杀、逃亡”五种不同说法。[66]也有观点认为,真正因通敌被处死的是其嫡子晴家。[67]此外,还有一种说法认为景家父子是上杉景虎的亲信,在得知谦信打算立景胜为继承人后,于天正5年(1577年)11月谦信远征能登之际试图发动政变拥立景虎,最终失败并被处决。[68]关于重臣长尾政景的死,《北越军记》称是谦信命宇佐美定满暗杀,但该资料可信度较低,现代研究多认为此说为后人虚构。《谦信公御年谱》则记载政景是在与宇佐美定满在野尻池泛舟时,因酒醉下水游泳溺亡。谋杀说虽展现了谦信严厉的一面,但自古以来便伴随着史料批判,其可信性一直备受质疑。[t]此外,谦信还曾因怀疑厩桥城城代长尾谦忠在对抗北条军时怠于指挥,认定其有叛意而将其处死。[u]

在永禄4年(1561年)就任关东管领的仪式上,据某些记载,谦信因忍城主成田长泰失礼而愤怒,用扇子击打其面部。长泰在众将面前受辱,随即率兵离席返回城中。事件起因是众将皆下马跪拜,唯独长泰在马上略作点头致意。然而,成田氏据称是藤原氏后裔的名门,曾被允许以马上礼节向武家栋梁源义家致意。谦信可能不知此典故,但此事据说引发关东诸将对谦信的强烈不满,成为其后关东扩张的阻力。[70]不过,也有研究指出成田氏的地位并不足以采取如此傲慢的态度,且原始史料中并无成田氏以马上礼迎接源义家的先例,因此学界普遍不认可该说法。[71]同样,将此事件视为关东诸将反感或背离谦信的主因,也缺乏确凿依据。

天正元年(1573年)8月,上杉谦信在进攻位于越中国与加贺国边境的朝日山城时,遭遇一向一揆的猛烈枪击。他下令暂时撤退,但吉江景资之子——与次却在枪林弹雨中奋战不退,拒绝撤离。为保护他,谦信将与次拘禁在军营之内。周围人对此感到惊讶,纷纷请求谦信宽恕与次,但谦信回应道:“若让与次在此战死,我将无法面对越后的父母(即吉江景资夫妇)。”因此拒绝放行,并将情况告知吉江家。不久之后,与次获得谅解,并成为早逝的中条景资的婿养子,改名为中条景泰。

由于家臣团内部的权力斗争、国人的离心倾向,以及与武田信玄的战事陷入僵局,上杉谦信(当时名为长尾景虎)感到厌倦,开始频繁闭居于毗沙门天堂,逐渐沉浸于宗教信仰之中。

弘治2年(1556年)3月23日,年仅27岁的谦信突然向家臣团表达了出家的意愿[72];到了6月28日,他离开春日山城,前往高野山。[73]然而在8月17日,家臣们在大和国葛城山山麓的葛上郡吐田乡村追上他,苦苦劝说之下,谦信最终打消了出家的念头。这一事件常被视为谦信性格奇特的表现,但也有观点认为,这是一场有意策划的行动,目的是为了掌控人心。因为家臣们最终向谦信递交了誓纸,表示“今后将恭敬臣服,绝无二心”,从而平息了这场风波。

当时,家中势力分裂为以本庄实乃、上野家成为首的一派,与以大熊朝秀、下平吉长为首的另一派,并牵涉到芦名氏与武田氏,使越后国陷入动荡。出家风波之后,大多数家臣仍继续效忠谦信,但大熊朝秀借机出奔,投奔武田信玄,并在武田氏麾下受到重用。

由于与武田信玄之间贯穿一生的因缘,有人推测,这种对抗关系或许在某种程度上转化为两人之间近似友情的情感,这种猜测至今仍存在。

永禄10年(1567年),信玄与同盟国骏河的今川氏真关系恶化,遭到“断盐”制裁。由于武田氏的领地甲斐与信浓皆为内陆地区,无法自产盐,氏真此举意在削弱武田。然而谦信批评氏真的行为为“卑鄙之举”,并表示:“我将以战场决胜负,因此要送越后的盐给你。”据说他确实将盐送给了信玄。虽然这一故事未见于可信史书,可能是后人创作,但至少没有任何记录表明谦信曾与今川氏联合实施断盐。

据传,信玄为表达谢意,赠予谦信一把铭刻“弘口”的福冈一文字太刀(被称为“断盐之刀”),现为重要文化财,收藏于东京国立博物馆。《日本外史》记载,谦信在饭桌上听闻信玄去世的消息后,悲叹道:“我失去了最好的对手,世上再无如此英雄男子”,并放下筷子痛哭。《关八州古战录》也有类似记载。《松邻夜话》则称,信玄死后,谦信下令城下三日内禁止音乐,理由是“非为敬信玄,而是向武道之神致礼”。当家臣建议趁信玄之死进攻武田时,谦信则回应:“对胜赖那种人做这种事,太不成熟。”不过,这些逸事也可能是后世虚构。另有说法称,谦信其实对信玄极为厌恶。信玄驱逐父亲、擅用谋略陷害敌人,这些行为在谦信看来违背道德,因此他曾对此愤怒不已。两人之间多次不计利益的冲突,也被认为源于谦信对信玄的纯粹厌恶。

在北条氏政围攻栃木的唐泽山城时,上杉谦信率领八千兵马前往救援。他亲自侦察,察觉到城主佐野昌纲陷入危急,便说道:“既然我已至此,若让昌纲战死,将有损我作为援军的名声。此刻唯有将命运托付于天,我要冲入敌阵,进入城中助他一臂之力。”于是,谦信未穿甲胄,仅身着黑色棉布道服,头缠白绫钵卷,手持心爱的十字枪,率领数十骑随从(具体人数有不同说法),包括马回与近侍,也都佩戴白布头巾,直接冲入北条军约三万五千人的阵中。敌军惊愕不已,无人敢攻,担心这是某种奇计,结果谦信顺利入城(据《关八州古战录》记载)。北条方将士目睹此举,惊叹道:“夜叉罗刹莫过于此!”(见《常山纪谈》《名将言行录》[v])。翌日,谦信与佐野昌纲及城中守军一同出击,亲自持枪奋战,同时他所率的越后军也从外侧夹击北条军。北条军死伤逾千人,最终撤退,唐泽山城解围。

春日山城早在1607年便被完全拆除,目前流传的【春日山城壁书】出自于1970年《日本武将100选》[74]第184頁[75]。

原文与中译如下:

運は天にあり (成事在天)

鎧は胸にあり (谋事在人)

手柄は足にあり (建功在勤)

何時も敵を掌にして合戦すべし。疵つくことなし。 (知己知彼,百战不殆)

死なんと戦えば生き、 (投之亡地而后存,陷之死地然后生)

生きんと戦えば必ず死するものなり。 (恋于存者则必亡,贪于生者则必死)

家を出ずるより帰らじと思えばまた帰る (戒断思乡之念则可归)

帰ると思えば、ぜひ帰らぬものなり。 (心有牵绊之想则难返)

不定とのみ思うに違わずといえば、 (虽无专必)

武士たる道は不定と思うべからず。必ず一定と思うべし (然贯彻意志实乃武士之本)。[76]

谦信于虎年生,幼名虎千代,元服后得名景虎。之后得到关东管领上杉宪政和室町幕府第十三代将军足利义辉的偏讳,改名为上杉政虎、上杉辉虎。不论如何改名,都保留了「虎」字,其因卓越的才能,而被誉为“越后之虎”。

谦信亦被誉为「越后之龙」,据传[77]是因为谦信会将“懸かり乱れ龍”的旗立于本阵作为下令全军奇袭或总攻(全軍総懸り)的暗号而得名。[76]

根据战国史研究家花之前盛明 (页面存档备份,存于互联网档案馆)于2008所著《新编上杉谦信全传 (页面存档备份,存于互联网档案馆)》的研究调查,谦信自14岁上战场至49岁逝世,毕生出战70场战役中,43胜25平手(或和解),仅2败。(但其中有一些战役目前仍有存在性的争议,例如﹕手取川之战等。)

从明治维新到二战战败的80年间,是日本军国主义盛行的时期,武田信玄的武田神社、上杉谦信的上杉神社、西乡隆盛的南洲神社等等均于明治至昭和年间建造。上杉谦信在此时以其近乎无败的战绩,被奉为“战国军神”。[78]

在谦信时代的史料中,并未有家训相关文书记载[79]。现今流传的【上杉谦信家训16箇条】出自《名将言行录》第219页。该书由幕末的馆林藩藩士冈谷繁实于安政元年(1854年)至明治2年(1869年)期间完成,集合日本战国时代至江户时代中期192个武将和大名言行的人物传记小说,收录当时许多坊间未经考证的传说故事,并非正史。目前山形县米泽市上杉神社入口出设有【上杉谦信公家训16箇条】石碑原文,为该社所公布的和译(转译为现代日文)版本,别名【宝在心】。[76]

- 有记录显示,在出兵关东期间曾发生人口贩卖事件。据称上杉军攻陷小田城时,部分被俘者在谦信的指示下被进行买卖(见《越佐史料》,但其可信性尚待验证)。

评价

由于上杉谦信对关东管领职位的执着,有人评价他是拘泥形式的形式主义者、重视权威胜于实质的权威主义者,以及希望恢复室町幕府体制的复古主义者。然而在谦信所处的时代,关东与越后地区对关东管领这一职位的权威仍有一定认可。更重要的是,为了整合越后各地日益独立的国人领主,并在上杉一族中确立领导地位,就任关东管领是不可或缺的步骤。[81][82]也有观点指出,室町时代世袭关东管领的山内上杉家曾两度从越后上杉家迎来养子[w],因此在京都被视为越后上杉家取代山内上杉家成为新的宗家。谦信作为越后守护家的守护代,即便继承了已失去家格的山内上杉家,也未必能获得越后上杉一族的认同。[83]正因如此,谦信得以正式使用“上杉”姓氏,并试图以长尾上杉家为核心,重新编成新的上杉氏一门。[84]他对权威与管领职位的尊重,也被视为其重视义理的体现。谦信曾17次出兵关东,虽因北条、武田的反攻及诸将的背离而使势力范围逐渐缩小,但也反映出他坚守义理的性格。

另一方面,现代研究也指出,谦信在越相同盟中虽受北条家强烈请求,却避免与武田信玄正面冲突;在信浓与关东的南下政策受阻后,转而加强北陆的进攻。这些行为显示他在领土扩张与利害权衡上颇为审慎。谦信形象的美化,部分源于江户时代纪州德川家支持的“上杉流军学”影响[d],以及上杉景胜之后的米泽藩将其神格化,以统一家中并强化权威。[85]

关于他继承山内上杉家的动机,也有观点认为是出于对“大义名分”的执着与对权威的向往(虽然在战国时代,秀吉与家康等人也常以正当性为战事辩护)。不过也有学者指出,由于越后原本由越后上杉家担任守护,且其被官家臣多为越后出身,为统一越后,继承宗家山内上杉家的家督是必要之举。若从认为战国时期的上杉宗家应为越后上杉家的立场来看,谦信不过是从宗家的守护代转而成为分家的当主,因此上述观点并不成立。

虽然谦信常被以军事才能评价,但他在内政方面也有诸多成就。作为日本海沿岸的海上贸易枢纽,越后在他的治理下获得了巨大经济利益。他善用丰厚的财政资源,在民政方面也取得显著成果。

尤其是在当时作为衣料原料的青苧方面,他通过控制流通与课税,获得了可观利润。

此外,历史学者藤木久志指出:“对越后民众而言,上杉谦信是策划并执行对外战争这一‘创业型事业’的救世主;但对被袭击的关东等战场村落来说,却是遭受略夺的地狱。”这与传统所称的“义人上杉谦信”形象大相径庭。[86]对此,市村高男提出一系列质疑,例如:“正规军如何筹措军费?”、“敌地是否真有足够物资可供掠夺?”、“社会状况虽有具体描述,但与发动战争的权力结构之间的关联为何?”。[87]同时,也有学者支持“出稼型战争”这一说法。福原圭一引用藤木的观点,认为确实存在掠夺行为的可能性[88];黑田基树也在多部著作中部分采纳了这一理论。[89]不过需要指出的是,不仅是谦信,在当时的战国战争中,掠夺与纵火本就是常见行为。

日本史学界的权威坂本太郎 (历史学者)在其著作《日本史概说》中评价谦信说:“在杀伐无常,狂争乱斗的战国武将当中,上杉谦信以尊神佛、重人伦、尚气节、好学问的高节之士见称,令人感到不愧是混乱中的一股清新气息。”

同时代的关东武将太田资正也对上杉谦信有如下评语:“谦信公之人品,八分乃贤者,二分为恶人。恣肆怒气,行事怪异,是其'恶';除此而外,勇猛而无欲,清静而无邪,廉直而无私,明敏好察,慈惠待下,喜闻人谏等,是为其善。岁有微瑕,不足掩其辉,实乃绝世罕有之良将。”

江户时期的儒者岩垣松苗在其著作《国史略》中,评论谦信:“然观其平生所为,则祝发披缁,不畜妻妾,不茹荤腥,俨然持律僧也。而至行军略地,则杀人盈野,血流为河。未尝有勤王济世之志矣。加之弃祖先之胤,养螟蛉之子,其尸未寒,生祸阋墙,与国破嗣绝者,仅一间也已。智计虽多乎?胆勇虽壮乎?徒足以行强暴于一世已。”

据传,武田信玄在临终前曾对其子胜赖说:“胜赖在用兵之道上,应与辉虎(即上杉谦信)保持和平。辉虎乃刚烈之武士,不会让年轻的四郎(胜赖)遭受苦难。只要你主动向他请求和平,他必不会拒绝。信玄我因不够成熟,未曾亲口向辉虎请求和平,最终未能达成和解。胜赖你务必亲自向谦信请求和平,他是不会让你为难的人。”[90]

此外,在信玄去世后的天正4年(1576年)10月15日,甲斐国僧人教雅曾致信越后上条谈义所(长福寺)的空陀法印,信中写道:“贵国之太守谦信,在刀剑之道上堪称日本无双之名将,故信玄入道常常向愚拙我讲述其事。”(《历代古案》)

由此可见,无论是信玄本人还是武田方人士,对谦信都给予了极高评价。信玄虽与谦信长期为敌,但通过战斗建立了深厚的信任,甚至可能视其为志同道合之人。[91]

上杉谦信的去世在当时引发了极大的震动。他的葬礼于3月15日举行,《北越军谈》对此有如下记载:

此外,虽然谦信在战场上展现出强大的实力,但他未能统一天下的原因之一,是在越中地区被一向一揆所牵制。[x]同为北陆大名的朝仓氏也曾因加贺的一向宗势力而受困,难以展开跨地域的战略行动。

系谱

长尾氏在上杉氏麾下担任越后国的守护代。从主君上杉定实的关系来看,长尾氏既是其正室之侄,又是娘婿之弟。据传其家系始于上杉重房,共传承了16代。5代前的景房迎娶了上杉中务大辅之女为正室,其子赖景起,开始担任守护代一职。

家臣

五十音顺

- 越后守护家由来

- 长尾一门众

这是从曾效忠于上杉谦信的武将中,特别选出的25位评价最高者。该名单记载于宽文9年(1669年)提交给江户幕府的《上杉将士书上》中。

出典为《上杉将士书上》。此外,在《甲越信战录》(作者不详,为江户时代末期的军记作品)中,景纲被替换为直江兼续进行记载。

- 上杉四天王

- 上杉四家老

- 前期

- 后期

墓所与灵庙

如前所述,上杉谦信生前仿效高野山的空海,在春日山城内建立了“不识院”,作为自己死后安葬之所。[47]他去世后,遗体被穿上铠甲、佩戴太刀,安置于陶瓮之中,并以漆密封[46],最终葬于春日山城内的不识院,同时在林泉寺建立了供养塔。[92]

在丰臣政权时期,长尾上杉家被决定迁封至若松城。上杉景胜遵照谦信遗命,原本打算将装有遗体的陶甕留在春日山城,自己前往会津。但新任城主堀秀治提出抗议,据称景胜因此“被催促”而不得不将遗体迁移(见《景胜公御年谱》庆长三年八月二日条所载景胜书状)。[93]关原之战后,上杉家迁至米泽,谦信遗体被安置在米泽城本丸一角。[46]庆长14年(1609年),上杉景胜下令在米泽城本丸东南隅建立正式的御堂及附属寺院“灵仙寺”(初名为“自性院”),并在二之丸东南至南侧范围内建造20座寺院,负责对御堂的各类奉仕。由平林正恒担任奉行,工程于庆长17年(1612年)完成。[94]御堂中央安置谦信灵柩,两侧分别供奉善光寺如来像与泥足毗沙门天像,均面向西方。仿效空海的先例,僧侣们每日如生前般为谦信奉上饮食。[95]自米泽藩第四代藩主上杉纲宪起(不含明治时期继承的上杉茂宪),历代藩主在继承家督、首次入城后,都会参拜御堂,并在当年正月十三日(谦信的月命日)举行“御武具召初”仪式——身穿安置于御堂中的谦信遗物甲胄进行参拜。此仪式被认为是为了强化纲宪的权威而创设,因其虽为第2代藩主上杉定胜的外孙,但出身吉良氏,为养子。佐证之一是,该仪式的详细记录仅见于纲宪与第9代藩主上杉治宪(鹰山,纲宪的外曾孙,出身秋月氏)时期。[96]

明治维新后,谦信遗体被再次改葬至米泽藩历代藩主安眠的上杉家庙所(山形县米泽市)。原供奉御堂的寺院群中,法音寺迁至御庙附近,至今仍存,并继续供奉善光寺如来像与泥足毗沙门天像。此外,在春日山林泉寺(新潟县上越市)、岩殿山明静院(新潟县上越市)、高野山以及栃尾美术馆前庭(新潟县长冈市)也设有供养塔。

明治5年(1872年),在米泽城本丸旧址建立了上杉神社(别格官币社),与上杉治宪(鹰山)一同被奉祀。明治35年(1902年)升格为别格官币社,神体为上杉谦信一柱(上杉鹰山则在松岬神社与上杉景胜、直江兼续等人共同奉祀)。明治41年(1908年)9月9日,谦信被追赠“从二位”官位。[80]

此外,据传在上杉遗民一揆期间,直江兼续曾以“守护上杉谦信公之墓”为号召,煽动越后国内的旧臣响应起义。

遗品

上杉谦信的爱刀之一是太刀“无铭一文字”,被称为“山鸟毛”(さんちょうもう),并被指定为国宝。山鸟毛曾为私人所有,寄存于冈山县立博物馆。至2021年,该刀由冈山县濑户内市拥有,并在备前长船刀剑博物馆定期展出。

2015年,通过新潟县立历史博物馆,曾有意将此刀转让给与谦信有渊源的新潟县上越市,并尝试通过“故乡纳税”等方式筹集资金,但因专家评估价与所有者期望价未能达成一致而放弃购买。[97]2018年4月,所有者提出转让给濑户内市的意向[y],市方明确表示将予以购买。[98]之后,通过故乡纳税等方式筹集了超过5亿日元,用于展厅整备及购入费用。[99]自2020年3月起,该刀归濑户内市所有。[100]

由狩野永德绘制的六曲一双金箔贴屏风。左屏描绘了有京都御所与公方邸的上京,右屏则展现了因祇园祭而热闹的下京景观。关于其创作背景与赠送者,众说纷纭。

肖像铜像等

在去世前一个月的二月,谦信从京都召来画家,为自己绘制了正面肖像和背影。正面肖像如今仍广为人知,而背影竟是让画家画了一只酒杯。据说谦信当时说道:“此杯即我之后影也”。[102]

谦信并无现存的同时代肖像画。如今流传的形象,是根据曾由高野山无量光院收藏的描绘其晚年时期的图像所创作,但该图像已于1888年(明治21年)高野山大火中焚毁。江户时代,谦信与武田信玄等其他战国大名一样,受到军记物的影响,形成了多种形象,包括战阵武者像、法体武将像、佛画风格的僧侣像等。[102]

目前已确认的谦信画像(包括临摹作品)共有28幅。[102]

在上杉神社的稽照殿中,收藏有由{{Link-ja|小圃千浦|小圃千浦}所绘的谦信肖像画。电影和电视剧中所描绘的谦信面貌及其阵羽织设计等,深受千浦作品的影响。

- 春日山神社:泷川毗堂为春日山城遗址半山腰的上杉谦信像制作模型,其中一尊曾安置于春日山旅馆。由于该旅馆于2022年关闭,该雕像被捐赠给春日山神社。[103]

- 上越信用金库高田中央支店:自旧高田信用金库本店时期起便已存在。[103]

- 上越市埋藏文化财中心:原本设于上越地区广场,2010年迁至现址。[103]

- 上越文化会馆大厅:展示的是木雕原型。[103]

- 县立武道馆“谦信公武道馆”:为纪念开馆一周年而设立。[103]

- 袖珍公园(Pocket Park)[103]

- 上越市政府接待室:其中两尊雕像为泷川毗堂所作,共有三尊。[103]

关联作品

- 小说

- 中泽经夫《上杉谦信》(1972年,鹤书房盛光社)

- 井上锐夫《上杉谦信》(1983年,新人物往来社)

- 咲村观《上杉谦信〈上・下〉》(1983年,读卖新闻社)

- 铃木俊平《上杉谦信 川中岛的决战》(1986年,讲谈社火之鸟传记文库)

- 新田次郎、半藤一利、安西笃子、林青梧、滨野卓也、竹内勇太郎、百濑明治、花之前盛明《上杉谦信——以信与义为生,贯彻孤高的战争天才》(1990年,总统社)

- 津本阳《武神之阶》(1991年,角川书店)

- 花之前盛明《上杉谦信》(1991年,新人物往来社)

- 南条范夫《上杉谦信》(1993年,光文社文库)

- 小松重男《圣将 上杉谦信》(1997年,每日新闻出版)

- 松永义弘《上杉谦信》(1998年,学阳书房)

- 雾岛那智《上杉谦信的野望》(1998年,青树社)

- 永峯清成《上杉谦信——贯彻至诚的稀世勇将》(1998年,PHP文库)

- 小松重男《迷走大将上杉谦信》(1999年,小学馆)

- 志木泽郁《上杉谦信》(2006年,学研出版)

- 永冈庆之助《上杉谦信与直江兼续》(2006年,学阳书房)

- 嶋津义忠《上杉三代记》(2008年,PHP研究所)

- 坂上天阳《上杉谦信・景胜・直江兼续 军神的系谱》(2008年,学研Plus)

- 小泽章友《武田信玄与上杉谦信 战国武将物语》(2015年,讲谈社青鸟文库)

- 坂口安吾《决战川中岛 上杉谦信篇──越后守安吾将军的奋战记──》(2016年,Goma Books)

- 冲方丁《五宝之矛》(收录于《决战!川中岛》,2016年,讲谈社)

- 今村翔吾《苍天的代将》(收录于《战国武将传 东日本篇》,2023年,PHP研究所)

- 风野真知雄《皆杀之城——狙击谦信的公主》(2025年,祥传社文库)

- 武川佑《龙与谦信》(2025年,KADOKAWA)

- 剧集

- 太阁记(1965年、NHK大河剧、演:石山健二郎)

- 天与地(1969年、NHK大河剧、演:石坂浩二[104])

- 女人风林火山(1986年、TBS、演:山下真司)

- 武田信玄(1988年、NHK大河剧、演:柴田恭兵)

- 天与地 黎明編(1990年、NTV、演:大泽树生)

- 武田信玄(1991年、TBS、演:佐藤浩市)

- 风林火山(1992年、NTV、演:高嶋政宏)

- 风林火山(2006年、EX、演:德重聪)

- 太阁记 获取天下的男人・秀吉(2006年、EX、演:下元佳好)

- 风林火山(2007年、NHK大河剧、演:GACKT)

- 天与地(2008年、EX、演:松冈昌宏)

- 天地人(2009年、NHK大河剧、演:阿部宽)

- 女信长(2013年、CX、演:山口祥行)

- 新阴流 上泉伊势守信纲(2017年、BS、演:山田纯大)

- 新・信长公记~同班同学是战国武将~(2022年、NTV、演:犬饲贵丈)

- 电影

- 漫画

- 原作:海音寺潮五郎,漫画:石川贤《天与地 上杉谦信物语〈上・中・下〉》(1998年,讲谈社)

- 企划・构成・监修:加来耕三,原作:杉田彻,作画:中岛健志《战国人物传 武田信玄与上杉谦信(漫画版日本历史4)》(2008年,蒲公英出版社)

- 东村明子《雪花之虎》(2015年–2020年,小学馆)——以“上杉谦信其实是女性”为设定,作为主角展开故事。

- 企划・构成・监修:加来耕三,原作:水谷俊树,作画:川野一郎《战国人物传 上杉谦信(漫画版日本历史59)》(2017年,蒲公英出版社)

- 监修:田代修,漫画:田中显《信玄与谦信(学研漫画 日本传记)》(2017年,学研)

- 监修:河合敦,漫画:RICCA,剧本:三上修平《武田信玄与上杉谦信(学习漫画 日本传记 SENGOKU)》(2020年,集英社)

- 监修:村木二郎,漫画:中西英二《上杉谦信——驰骋战国时代的毘沙门天化身》(2023年,讲谈社)

- 监修:黑田基树,插画:高田靖彦《武田信玄与上杉谦信(小学馆版学习漫画人物馆 日本35)》(2024年,小学馆)

- 冈村贤二《越后之虎・上杉谦信能否统一天下》(2025年,LEED出版社)

- 游戏

- 《Fate/Grand Order》(2019年起,TYPE-MOON,配音:水树奈奈)

- 乐曲

- 三田明《友情〜上杉谦信》(1973年,作词:千家和也,作曲:渡边岳夫。收录于合辑专辑《战国武将》(编号:SJX-155))

- 皇家骑士《上越市民之歌》(1977年,作词:小林隆治,补作:森菊藏,作曲:狛林正一) 在第三段歌词中登场的是上杉谦信。

- 樱雪《月之刃》(2009年,作词:小栗樱,作曲:秋津)

脚注

- 《历名土代》中未见记载。

- 仅限于书面上的往来。

- 根据《上杉辉虎书状案》的记载,谦信于1564年10月1日亲自确认了修建工程的完工。

- 栗岩英冶、桑田忠亲、井上锐夫、花之前盛明花ヶ前盛明等众多研究者在著作中均有指出。

- 将军义辉派遣大馆左卫门佐辉氏前往坂本的驻地探望病情,并于同日赠送了一卷火枪火药的配方书(《铁放药之方并调合次第》)给谦信。

- 史料中记载他倒在雪中的厕所,这也被认为是其死因可能为中风的一个依据。

- 《关八州古战录》记载为主从共45骑,《常山纪谈》记载为13骑,《名将言行录》则记为率领23骑。

- 一文字派是长船町的刀工流派。

参考文献

关联项目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads