热门问题

时间线

聊天

视角

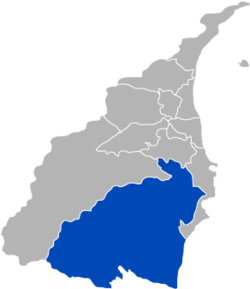

南澳鄉

臺灣宜蘭縣的山地鄉 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

南澳鄉(泰雅語:Klesan、Kbbu'[1]),舊稱「大南澳」,位於臺灣宜蘭縣最南端,為宜蘭縣的山地鄉之一。全境面積約為741平方公里,人口約有6千人,人口密度每平方公里約8人,是宜蘭縣面積最大、人口密度最低的行政區,也是臺灣面積第八大的鄉鎮市區[註 1]。鄉內居民以臺灣原住民族泰雅族為主,地方通行語言為泰雅語[2]。

Remove ads

歷史

南澳海岸、Blihun漢本、澳花等遺址的考古研究顯示,在距今四千年前即有先民在此居住,迄今發現三大文化層:新石器時代晚期距今約四千年前繩紋紅陶文化,發現梯田的農耕遺跡及碳化種子;距今3500—2500年前丸山文化,出土有石器、陶器、包括人獸形玉玦等玉器等;金屬器時代早期距今約1800—900年前,十三行文化普洛灣類型,發現極完整的大規模聚落型態、疊石駁坎、火塘、煉鐵爐、石棺群,除常見的陶石骨器外,亦出土錢幣、金箔、青銅刀柄等金屬器、高溫技術、瑪瑙、玻璃,取代原產之玉器,考古學家劉益昌認為,這些先民位居蘭陽平原與奇萊平原的中點樞紐,是在海上航行貿易的族群,是「最早的台商」,一千多年前即帶著玉器出海到東南亞貿易。[3][4][5][6][7]在數百年前泰雅族由祖居地遷徙移入之前,此區原居有猴猴族人(猴猴語:Qauqaut;賽考列克泰雅語:Mk-Qaoyin或Qao-qaoyin、澤敖利泰雅語:Mk-Aoyin)。 相傳數百年前一支泰雅先祖自發源地Pinsbkan往北遷徙至大甲溪谷(Tmali)源頭思源埡口(quri Sqabu),再往東翻越南湖大山(南澳群泰雅語:rgyax Topuk)進入南澳,稱為南澳群(Klesan),[8]當地原居的猴猴族受其壓迫往海濱、復往北往蘇澳方向遷徙而退出此區[9]。另外原來自濁水溪最遠源頭霧社溪上游的道澤群賽德克族(賽德克語:Tuda),東遷翻越中央山脈進入立霧溪流域北側支流陶塞溪谷,音轉稱陶塞群(賽德克語:Tusa),19世紀初受到亦從霧社溪更上游東遷的德鹿谷群賽德克族(Truku,2004年政府核定為太魯閣族)壓迫,部分陶塞群族人於是往北遷徙進入南澳群領域混居。[10]:21-112

漢字文獻中記有南澳的地名,開始見於清嘉慶15年(1810年),當時因此地位居蘇澳之南,便稱為大南澳。大正元年(1912年),改稱南澳,昭和7年(1932年)成上一社,名曰南澳社,南澳這個地名就為大家所接受[11]。

清治時期隸屬「後山」範圍之內,長期間維持部落社會的型態。台灣開港之後即有少數之歐洲人發覺南澳為無政府地帶,因而企圖在此真空地區建立小殖民地,而有大南澳事件的發生[12]。

清治末期,清國政府厲行開山撫番政策,同治13年(1874年)清軍入侵南澳溪北岸,南澳泰雅族人出草反抗。光緒16年(1890年)劉銘傳派兵入侵,焚燒部落,清軍搶奪糧食等物資。

日治時期大正6年(1917年)宜蘭廳下新設南澳支廳,支廳位置在大南澳地區的浪速(Naniwa,今蘇澳鎮朝陽里)。大正9年(1920年)施行州郡街庄制,改為台北州蘇澳郡蕃地。戰後,台北縣南澳鄉正式成立,民國39年(1950年)又改隸於宜蘭縣之下。

Remove ads

人口

根據宜蘭縣政府民政處及內政部戶政司統計,2024年底南澳鄉戶數約2.1千戶,人口約6.1千人[13],人口密度每平方公里約8人,是宜蘭縣人口密度最低的行政區,在全臺灣所有鄉鎮市區中,人口密度排行倒數第五[14]。鄉內人口最多與最少的村分別是南澳村與金岳村,2024年底兩村人口分別為1,465人與550人[13];人口密度最高與最低的村分別是碧候村與金洋村,2024年底兩村人口密度分別為每平方公里約50.92人與每平方公里約1.47人[15][13]。南澳鄉人口中有17.68%是0至14歲人口,69.23%是15至64歲人口,13.09%是65歲以上人口,老化指數約為74.00%,是宜蘭縣人口老化程度最低的行政區[13]。

Remove ads

政治

南澳鄉公所是南澳鄉最高層級的地方行政機關,在中華民國政府架構中為鄉自治的行政機關,同時負責執行縣政府及中央機關委辦事項,南澳鄉的自治監督機關為宜蘭縣政府。鄉長由全體鄉民直接選舉產生,任期為四年,可連選連任一次。南澳鄉公所並置鄉政會議,為鄉政最高決策機構,在鄉長之下,設有5課2室等7個內部單位及5個附屬機關[16]。

南澳鄉民代表會是南澳鄉的最高民意機關,代表南澳鄉全體鄉民立法和監察鄉政。鄉民代表由公民直選選出,任期為四年,可連選連任。南澳鄉民代表會共有7位鄉民代表,分別為第一選區3席鄉民代表、第二選區2席鄉民代表、第三選區1席鄉民代表、第四選區1席鄉民代表,主席、副主席由7位鄉民代表互選產生[17][18]。

- 東岳村:

- 東澳部落(Iyo):

- 上部落:1913年由部分哥各朱部落(Gugut)與基諾斯部落(Kinus)建立。

- 下部落:1913年由打壁罕部落(Tʼpihan)建立。

- 東澳部落(Iyo):

- 南澳村:

- 南澳部落:1932年~1933年由庫巴博部落(Kʼbabaw)、克魯模安部落(Kʼlmuwan)與各姆姆部落(Ngongo)建立。

- 碧候村:

- 碧侯部落(Pyahaw,比亞豪):1938年遷至現址。

- 柑仔頭部落:1915年由部分武塔部落(Buta)建立。

- 金岳村:

- 流興部落(Ryuhing,利有亨):1957年遷至現址。

- 鹿皮部落:1915年由部分武塔部落(Buta)建立。

- 金洋村:

- 金洋部落(Kʼyang):1963年遷至現址。

- 旃壇部落(仲岳):1960年遷至現址。

- 武塔村:

- 武塔部落(Buta):1954年遷至現址。

- 澳花村:

- 澳花部落(Rgayung,大濁水):

- 上部落:1930年由部分克魯模安部落(Kʼlmuwan)與庫巴博部落(Kʼbabaw)建立。

- 下部落:1923年由庫莫瑤部落(Kʼmuyaw)與部分巴博凱凱部落(Bʼbukeikay)建立。

- 漢本(Blihun,白來分)

- 澳花部落(Rgayung,大濁水):

- 次分區

分為東澳地區(東岳)、南澳地區(南澳、碧侯、金岳、金洋、武塔)、澳花地區(澳花)。[19]

東澳地區

- 位於南澳鄉北區,因日治時期的漢原分治政策,大致上以台9線蘇花公路為分界,西側的山區今劃為本鄉東岳村,東側的沿海地區今劃為蘇澳鎮東澳里。1913年由哥各朱社頭目哈泳.巴達(Xayun-pata)所創立,過去稱伊藥(lyo),因東澳山中盛產貴重藥草lyo (金線蓮)而得名,隨著金線蓮的減少,現今通常以多必優為名。

南澳地區

- 位於南澳鄉中區,是全鄉的中心與人口主要聚集地,鄉治所在地位於南澳村。因日治時期的漢原分治政策,大致上以台9線蘇花公路為分界,西側的山區今劃分為南澳、碧候、金岳、金洋、武塔等五村;東側的沿海地區今劃為蘇澳鎮朝陽、南強等兩里,這七個村里合稱為大南澳地區。主要居民為泰雅族南澳群。

澳花地區

Remove ads

教育

- 宜蘭縣立南澳高級中學附設國民中學

交通

知名地標

特產

名人

相關條目

- 束穗山(H2700M)

注釋

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads