热门问题

时间线

聊天

视角

印度貧窮問題

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

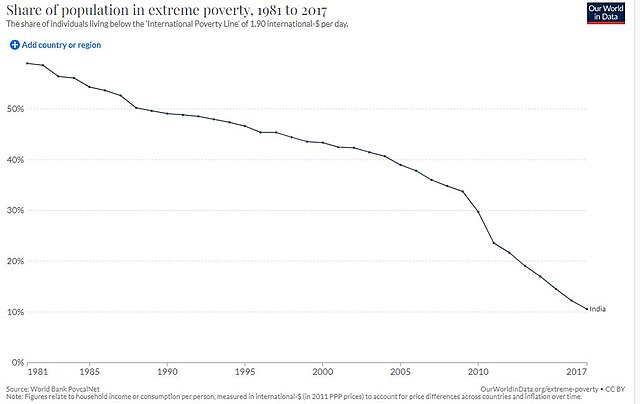

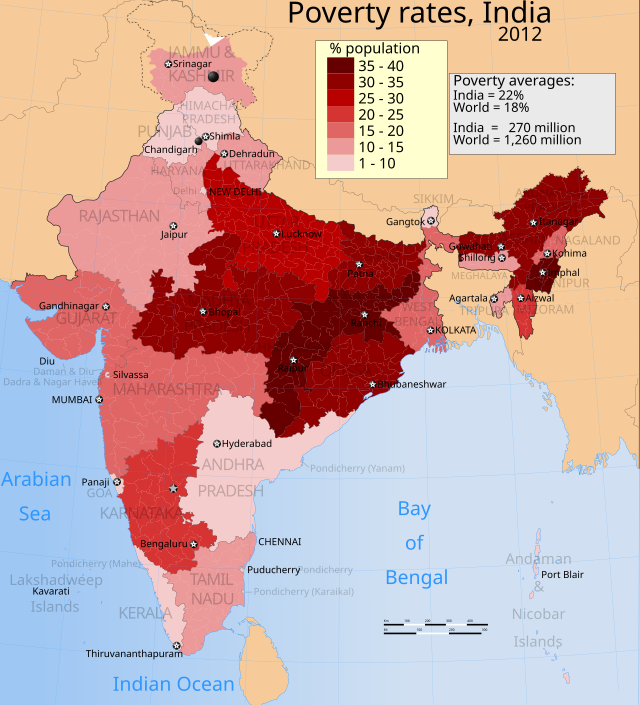

印度貧窮問題(英語:poverty in India)是該國既存的一項重大挑戰,縱然其經濟在過去幾十年間持續成長,問題仍然存在。國際貨幣基金組織2022年發佈的一篇论文显示,印度2019年的赤貧率僅為0.8%(世界銀行以購買力平價計算,將每日生活費低於1.9美元的狀況定義為赤貧),該國雖遭遇Covid-19大流行衝擊,仍在2020年將此比率維持不變。[1][2]另根據世界銀行發佈的數據,印度赤貧率從2011年的22.5%大幅下降至2019年的10.2%。世界銀行在一份工作文件中指出,印度農村地區的貧窮率從2011年的26.3%下降至2019年的11.6%。於同一時期,城市地區的貧窮率則從14.2%下降至6.3%。農村和城市地區的貧窮率分別下降14.7%和7.9%。[3]根據聯合國開發計劃署署長阿齊姆·施泰納 (Achim Steiner) 的說法,印度在2005-06至2015-16財務年度的10年間讓該國2.71億人擺脫赤貧。 世界經濟論壇於2020年進行一項研究中,提出"根據2013年印度最後一次的貧窮人口普查,約有2.2億印度人的支出水平低於每天32盧比 - 此為印度農村的貧窮線。"[4]

世界銀行從1990-1991年起即持續修訂其衡量貧窮的定義和基準,在2005年至2013年使用的定義是每日收入0.2美元(以購買力平價計算)。[5]也有人提出一些半經濟和非經濟指標來衡量印度的貧窮狀況。 例如為確定一個人是否貧窮,多維度貧窮指數法將33%的權重放在受評審者接受教育的年數上,並將6.25%的權重放在其財務狀況上。[6]

由於調查機構使用不同定義和基礎的小樣本進行調查,導致對印度在1950年代至2010年代期間的貧窮估計數據有很大的差異。 印度政府表示該國於2019年的人口中,根據聯合國千年發展目標 (MDG) 計畫所採購買力平價國際比較計劃的標準,有6.7%(約8,000萬人)低於官方的貧窮門檻(1.25美元)。[7][8][9][10]根據該國智庫國家轉型研究院)(NITI Aayog)發佈的第二版多維度貧窮指數(MPI),印度約有14.96%的人口處於多維度貧窮狀態。[11]MPI針對人們於健康、教育和生活水準方面同時受剝奪的情況進行衡量,每個維度具有相同的權重。 這些受剝奪情況是使用與聯合國永續發展目標 (SDGs) 相關的12個指標來測量。[12]NITI Aayog於2023年7月17日發佈的報告中指出該國貧窮窮人口比例顯著下降,從2015-16財務年度的24.8%下降到2019-21年的14.9%。 改善受益於營養、受教育年數、衛生和烹飪燃料補貼方面的改進。[13]根據這份報告,印度在2015-16財務年度至2019-21財務年度期間,約有1.35億人已擺脫多維度貧窮。[14]

印度在英屬印度時期的19世紀末至20世紀之初,貧窮問題持續加劇,並在1920年代達到高峰。[15][16]印度在前述期間出現的多次饑荒(參見印度饑荒)和疾病循環中,導致數百萬人喪命。[17][18]印度於1947年獨立後,設法避免發生大規模的饑荒死亡事件。[19]而該國從1991年開始,由於經濟快速成長,導致極端貧窮人口大幅減少。[20][21]然而那些已脫貧人們的經濟生活仍處於脆弱狀態。[22]根據印度經濟學家蘇雷什·滕杜爾卡爾領導的委員會所提報告中採用的統計法,印度於2009-10財務年度的貧窮人口為3.54億(佔全國人口的29.6%),2011-12財政年度為2.69億(佔全國人口的21.9%)。[23]印度經濟學家蘭加拉詹領導的委員會於2014年指出,2009-10財務年度該國的貧窮人口為4.54億(佔全國人口的38.2%),2011-12財務年度為3.63億(佔全國人口的29.5%)。[24]德意志銀行發表的研究報告,估計印度中產階級人口接近3億。[25]如果前述的成長趨勢持續,印度於全球GDP的佔比將從2016年的7.3%顯著提高到2020年的8.5%。[26]印度於2012年約有1.7億人(佔印度人口的12.4%)生活在貧窮線以下(定義為每日1.90美元,相當於123.5盧比),比2009年的29.8%有所改善。[27][28]兩位經濟學家桑迪亞·克里希南(Sandhya Krishnan)和尼拉吉·哈特卡(Neeraj Hatekar)在其共同發表的論文中提出印度有6億人(即超過印度人口的一半)屬於中產階級。[29]

亞洲開發銀行估計印度人口為12.8億,2010年至2015年的平均人口成長率為1.3%。 印度於2014年的15歲及以上人口的就業率為9.9%。 6.9%的人口仍生活在國家貧窮線以下,於2018年12月,該國有6.3%的人口生活在極端貧窮中。[30]世界貧窮時鐘根據世界銀行等機構提供的最新數據,動態追蹤印度的貧窮趨勢。 印度根據最近的估計,正穩步邁向實現永續發展目標,並有望在2030年前將該國的極端貧窮人口消除。[31]根據總部位於英國的非政府組織樂施會的報告,印度目前1%的富裕人口擁有該國73%的財富,而佔該國一半人口的6.7億貧窮人口的收入僅成長1%。[32]

Remove ads

貧窮的定義

貧窮是指缺乏足夠的物質財產或收入以滿足個人基本需求的狀態。 貧窮可能由社會、經濟和政治因素所導致。 所謂赤貧(極端貧窮)指的是完全缺乏滿足基本生活所需的資源,例如食物、衣物和住所。

- 經濟衡量標準

貧窮有幾種不同的的定義,學者們對於何者適用於印度有不同的看法。[33][34]印度國內則同時使用根據收入和基於消費力的統計來定義。[35]而在印度之外,世界銀行和聯合國機構則用更廣泛的定義 - 根據購買力平價 (PPP) 以及相對的名目數字,來比較各國之間(包含印度)的貧窮狀況。[36][37]印度每個邦均設有自己的貧窮線,以確定邦內有多少人生活在貧窮線以下,並反映出區域經濟狀況。 這些定義上的差異導致對印度貧窮狀況的描述是既複雜且矛盾(無論是在國內或是與世界其他開發中國家相比)。[38]

世界銀行於2012年採用新的貧窮衡量標準後,發現印度的貧窮人口數量居全球之冠,也反應出該國擁有龐大人口的現實。然而若按百分比計算,其貧窮率比其他有眾多貧窮人口的國家略低。[39]總部設於維也納的智庫"世界貧窮時鐘"於2018年7月提出報告,指出印度僅有5.3%(或7,060萬)的人口生活在極端貧窮中,而奈及利亞則有44%(或8,700萬)的人口生活在極端貧窮中。 奈及利亞和剛果民主共和國於2019年在每日收入低於1.9美元的人口,合計後超過印度的。[40][41]雖然印度可能在預定時間內實現聯合國的永續發展目標 - 消除國內的極端貧窮,但該國仍有很大部分人口的每日生活費低於3.2美元,讓印度經濟牢固陷於中低收入經濟體的範疇。

印度以往與許多國家一樣,[42]一直採用能維持生計的食物標準來定義和估計。 但估計方法已經修訂。 印度目前的官方貧窮率是基於其印度計劃委員會援用所謂的滕杜爾卡爾方法(Tendulkar methodology)而得的結果。[43]此法並非根據個人年收入,而是根據其在一定時期內對一籃子基本必需品的消費或支出來定義。 這種方法為農村地區和城市地區設定不同的貧窮線。 印度從2007年起將其官方貧窮線設定為農村地區每天26盧比(0.43美元),城市地區每天32盧比(0.53美元)。[44]這些數字低於世界銀行所採每日1.25美元的貧窮線定義,而類似於中國2008年的的官方貧窮線 - 每日0.65美。[45]

世界銀行的國際貧窮線定義以購買力平價作基礎 - 每日1.25美元。[46][47]設定此定義的動機在於當換算為各國當地貨幣時,相同商品和服務的價格可能存在顯著差異。 因此對貧窮進行現實的定義和比較,就該將此生活成本的差異列入考慮,即必須以購買力平價 (PPP) 為基礎。貨幣波動和名目數字因此變得不那麼重要,購買力平價是基於人們可購買的一籃子基本必需品所需的當地成本。 根據世界銀行於2014年所採的購買力平價定義,印度的貧窮率顯著較之前的估計為低。[38]

- 混合、半經濟和非經濟指標

對於貧窮的混合、半經濟和非經濟指標與經濟衡量標準一樣,也有多種,學者們對於何者適用於印度也存在爭議。 例如研究人員丹德卡爾(Dandekar)和拉特 (Rath) 在1971年提出一種以攝取熱量的測量貧窮率法。[48]研究人員阿爾凱爾等人 (Alkire et al.) 於2011年提出一種稱為多維度貧窮指數 (MPI) 的貧窮率測量法,其中只將6.25%的權重放在個人擁有的資產上,而將33%的權重放在教育和在學年數上。[6]所有用來衡量不同國家(包括印度)貧窮率的非經濟指標,皆存在爭議。[49][50]

NITI Aayog於2023年發佈《國家多維度貧窮指數:對進展的回顧(2023年)》。[51]下表所列為回顧中有關印度每個邦和聯邦屬地多維度貧窮人口佔總人口的百分比,以及2015-16財政年度至2019-21財政年度期間貧窮人口比例的變化:[52]

- 與其他國際定義比較

印度的家庭貧窮線計算法是將家庭內所有成員的人均貧窮線進行累加。 這種做法與許多開發中國家相似,但與美國等已開發國家不同,後者根據每個新增家庭成員,以數字遞增方式調整其貧窮線。 例如美國於2014年單人家庭的貧窮線為一年11,670美元,而4人家庭的貧窮線為一年23,850美元(平均每人一年5,963美元)。[58]此差異出自各國的經濟現實。 印度家庭可能包含有在世的祖父母、父母和子女。 尤其是在農村地區,這些人通常不會產生或有可觀的租金支出,與大多數已開發、城市化經濟體的住房情況不同。 無論是哪種情況,食物和其他生活必需品的成本都由家庭成員共同分擔。 然而在已開發國家的貧窮家庭中,每月支出中較大的部分是食物,而在已開發經濟體中的住房、交通和其它生活必需品的費用會顯著更高。[59]

印度目前用於計算貧窮率的指標有兩個。 第一個是一籃子商品,包含食物項目,但未把房屋隱含價值、任何交通工具價值或家庭成員創造、種植或使用而無需金錢支出的其他必需品的經濟價值包括在內。 第二個是在第一個指標的基礎上,增加住房租金價值和交通成本,但不包括別的項目,[60]這種方法與已開發國家處理非現金收入等值和貧窮線的計算方式有異曲同工的結果。[61][62]

印度於2014年的官方貧窮線為農村地區每月972盧比(11美元)和城市地區每月1,407盧比(16美元),但尚未正式採用。 目前的貧窮線為農村地區每月1,059.42盧比(購買力平價為62美元)和城市地區每月1,286印度盧比(購買力平價為75美元)。[63]印度的全國平均貧窮線與各邦的貧窮線不同。 例如在2011-12財政年度,朋迪治里(聯邦屬地)的貧窮線最高 - 農村地區為每月1,301盧比(15美元),城市地區為每月1,309盧比(15美元)。而奧迪薩邦的貧窮線最低 - 農村地區為每月695盧比(8美元),城市地區為每月861印度盧比(9.9美元)。[64]

Remove ads

貧窮盛行度和估計

总结

视角

部分印度地區在19世紀和20世紀初的英屬印度時期曾出現貧窮普遍擴散的現象。[15][65]英國統治者從18世紀開始實施一系列政策,減少印度工匠製造的服裝和其他成品,導致印度此類產業凋敝。 他們反過來從英國擴張中的工業體系進口這些產品,殖民當局於此同時又鼓勵將更多土地轉為農田,並增加印度農產品出口。[66][67]

在恆河流域東部,例如現在的北方邦、比哈爾邦、賈坎德邦和西孟加拉邦地區開闢土地,專用於種植罌粟以生產鴉片,隨後出口到東南亞和東亞(尤其是中國)。 英國東印度公司最初對這些出口擁有壟斷權,隨後英國殖民機構也享有此權利。[68]

前述從工業轉向農業的做法對印度的經濟影響巨大,[69]迄1850年,有近1,000平方公里的肥沃恆河流域土地用於種植罌粟。 之後導致兩次鴉片戰爭,第二次鴉片戰爭發生於1856年至1860年間。 中國被迫開放鴉片進口後,殖民地政府將更多土地用於種植罌粟。[67]印度的鴉片種植業在1850年到1900年之間不斷擴大,超過50萬英畝(略微高於2,000平方公里)最肥沃的恆河流域農田被用於此目的。[70]此外,殖民官員擁有的鴉片加工廠在瓦拉納西(北方邦)和巴特那(比哈爾邦)擴張,從孟加拉到香港等東亞港口的鴉片運輸也擴大規模,均由英國壟斷。 印度到20世紀初有4分之3的人口從事農業,饑荒頻仍,以10年為一單位的人均食物消費量都在下降。[16]愛爾蘭裔英國輝格黨 (英國)政治家埃德蒙·伯克在英國下議院提出東印度公司治下印度時期及其對印度貧窮的影響,並於1778年對東印度公司官員華倫·黑斯廷斯發起彈劾(參見彈劾華倫·黑斯廷斯),指控中包括其對印度經濟的管理不善(黑斯廷斯最終於1785年被宣判無罪)。 印度歷史學家拉賈特·坎塔·雷認為東印度公司於18世紀在孟加拉建立的經濟體制是一種掠奪,對印度傳統經濟造成災難,將當地糧食和貨幣儲備耗盡,加上徵收高額稅賦,助長1770年發生的饑荒,導致3分之1的人口死亡。[71]英國議會於19世紀末就印度頻繁發生的饑荒,以及由於殖民地政府命令將農業用地從種植糧食作物轉種植鴉片用於出口,導致印度人貧窮事項進行過辯論。[67][70]

這些殖民政策讓失業的工匠轉作農業,將印度逐步轉變為充斥土地、非技術勞動力和低生產力的地區,既缺乏資本,又知識不足。[15][16]若以1973年的盧比幣值調整通貨膨脹因素計算,1885年印度農業勞工的平均年收入為7.20盧比,而當時的貧窮線為每年23.90盧比。 政策不僅讓當地人平均收入低於貧窮線,導致嚴重貧窮程度。 嚴重程度在1885年至1921年間進一步增加,隨後才逆轉。 印度的赤貧率在1930年代始終維持在非常高的水平。[15][73]殖民政府的徵稅政策及其承認扎明達爾和曼薩布達爾(兩種蒙兀兒帝國貴族階級)的土地所有權,讓極少數的家庭變得富有。 此外,這些政策削弱較貧窮的農民對土地和信貸的支配能力。 貧民喪失土地和實際工資停滯不前,將社會整體的貧窮程度更進一步加劇。[15][74]

1936年的國家規劃委員會(National Planning Committee)描述當時印巴尚未分治的土地上令人震驚貧窮狀況:[75]

(...) 缺乏食物、衣物、住房以及人類生存的其他一切必需品... 發展政策的目標應該是將人民的嚴重貧窮消除。

——節自賈瓦哈拉爾·尼赫魯於1946年的著作:《發現印度(The Discovery of India)》

印度學者蘇利亞納拉亞納(M. H. Suryanarayana)指出國家規劃委員會於1936年制定目標,目的為經由設定營養(成年工人每日2,400至2,800卡路里)、衣物(人均每年30碼布料)和住房(人均100平方英尺)等方面的目標來緩解貧窮。[75]將貧窮與營養、衣物和住房聯繫起來的方法在印度獨立後仍被延續。

然而這類減貧目標僅停留在理論層面,行政權力仍掌握在英國殖民者手中,印度人仍受貧窮肆虐。 例如在1943年,當時印巴尚未分割地區的農業產量雖然有所上升,而發生的孟加拉饑荒導致數百萬人因飢餓、疾病和貧窮而喪生。 相當於今日的孟加拉邦、比哈爾邦、東部北方邦、賈坎德邦和奧迪薩邦地區的貧窮狀況極為嚴重,整個家庭和村莊被完全摧毀。 村莊工匠及以維持生計為目的的農耕家庭因缺乏食物、營養不良和一波波的疾病而失去性命。[18]這發生於1943年的饑荒並非單一事件。 在19世紀末和20世紀上半葉期間,每隔5到8年就發生一次,讓印度逐步陷入更為貧窮的狀態。 英屬印度在1876年至1879年的饑荒期間有610萬至1,030萬人餓死,而在1896年至1898年的饑荒期間,又有610萬至840萬人餓死。.[76]同行評審醫學期刊《刺胳針》上有文章報導,英屬印度於1896年至1900年間有1,900萬人因為飢餓和極端貧窮而亡。[77]麥克唐納爵士於1900年看到當地人的苦難和貧窮,將情況描述為:" 在孟買的人們像蒼蠅一樣,成群死亡。"[78]

Remove ads

學者米納斯 (Minhas) 對1950年代印度貧窮率的估計,認為貧窮率具有周期性,並且與每年的作物收成密切相關。 米納斯不同意以熱量作為衡量貧窮的基礎,並提出一種基於每年實際支出(每年240盧比)的貧窮線。 在1956-57年這個豐收年,他計算出印度的貧窮率為65%(2.15億人)。[79][80]米納斯估計1960年的貧窮率為59%。[81]

經濟學者於1962年成立一工作組,試圖為印度設定貧窮線。[82][83]該工作組利用維持生存所需的熱量以及在印度不同農村地區購買這些熱量所需的收入,推導出1960-61財政年度價格水平每月20盧比的平均貧窮線。[84]

於1960年代對印度貧窮率的不同估計間差異很大。 代表當時的印度政府的丹德卡爾和拉特估計1960年代印度的貧窮率基本上維持在41%的水平。 相比之下,研究人員奧賈 (Ojha) 估計1961年印度有1.9億人(44%)生活在官方貧窮線以下,到1967年,貧窮人口的數量增加到2.89億人(70%)。 研究人員巴爾丹 (Bardhan) 的結論是印度的貧窮率在1960年代有所上升,最高達到54%。[81][85]於1960年代,每年所得高於240盧比貧窮線的人群也屬於經濟脆弱群體,生活狀況同樣不理想。 米納斯估計印度於1963-64財政年度有95%人口每年生活費為458盧比,而最富有的5%人群平均每年生活費為645盧比(所有數字均以1960-1961年幣值進行通脹調整)。[79]

Remove ads

丹德卡爾和拉特於1971年使用每人每天2,250卡路里熱量攝取量來定義印度的貧窮線。[86]他們利用1960-61財政年度國家樣本調查局 (NSSO) 關於家庭支出的數據,結論是農村居民為達到這種食物攝取量和其他日常必需品,每年需要170.80盧比(每月14.20盧比,按1971年幣值調整)的年收入。 城市居民每年需要271.70盧比(每月22.60盧比)。而這項研究的結論是印度於1960-61財政年度,40%的農村居民和50%的城市居民生活在貧窮線以下。[87]

減貧一直是印度規劃委員會的"最小需求和有效消費需求預測工作組(Planning Commission's Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand of the Perspective Planning Division)"的工作動力來源。 該工作組於1979年將不同年齡組、活動水平和性別的熱量需求差異列入考慮。工作組估計為滿足食物需求,1973-74財務年度農村地區人均每月消費支出為49.09盧比,城市地區為56.64盧比,可作為適當的貧窮線指標。[88]

印度的貧窮率於1970年代和1980年代依然很高,而催生諸如"消滅貧窮"(Garibi Hatao)等政治口號,在當時的選舉期間被廣泛使用。[89]根據印度1970年代的官方貧窮線,農村地區的貧窮率超過50%。[90][91]

此外印度政府又通過《1976年債務勞動制度(廢除)法》,目的在終結債務勞動 - 這種制度會導致貧窮代代相傳。[92]但因執法不力,此制度至今仍然存在。[92]

Remove ads

印度政府於1993年成立另一專家小組,由經濟學家D.T. Lakdawala擔任主席,負責審查印度的貧窮線。此專家小組建議由於印度不同區域的經濟差異巨大,應該為每個邦設定貧窮線。印度為此以1973-74財政年度為基準年,制定一份標準商品清單,對全國各邦的這類商品進行定價。每年可重新將這一籃子商品定價,以為不同地區間進行比較。之後印度政府使用此法的修改版本來計算印度的貧窮線。[93]

印度於1990年代出台的不同貧窮估計間有很大差異,部分原因是使用方法不同,部分原因是他們調查所用的樣本很小。例如一份於2007年發佈的報告,使用的是1990年代後期數據,指77%的印度人每天的生活費不足20盧比(約0.50美元)。[94]相比之下,為世界銀行撰寫研究報告的S.G.Datt估計印度於1994年的全國貧窮率為35%(按照印度當時官方貧窮線 - 人均49盧比,並用1974年6月的農村價格調整消費者物價指數)。[91]

Remove ads

為印度農村開發部(Ministry of Rural Development)撰寫研究報告的N.C. Saxena所率領委員會則使用1972年至2000年的數據,在對印度貧窮的經濟分析中,將熱量攝取量與名目收入分開,指出50%的印度人生活在貧窮線以下。[91]相比之下,印度計劃委員會則認定貧窮率為39%。

印度國家應用經濟研究委員會(National Council of Applied Economic Research,NCAER )估計,48%的印度家庭年收入超過90,000盧比。根據NCAER的數據,印度於2009年共有2.22億戶家庭,赤貧家庭(年收入低於45,000盧比(520美元))僅佔其中15.6%,約3,500萬戶(約2億人)。另有8,000萬戶家庭的收入水平為每年45,000盧比(520美元)到90,000盧比(1,000美元)之間。這些數字與世界銀行對"貧窮線以下"家庭的估計相似,後者總計約為1億戶(約4.56億人)。[95]

由蘇雷什·滕杜爾卡爾領導的印度貧窮線以下人口調查委員會於2009年11月提出報告,[96]其中包含一種新的貧窮線計算法,基準為每月或每日的人均消費支出。農村地區的貧窮線為每月816盧比(或每日27盧比),城市地區則為每月1,000盧比(或每日33盧比)。根據此法,印度於2009-10財政年度位於貧窮線以下的人口為3.54億(佔總人口29.6%),2011-12財政年度則為2.69億(佔總人口21.9%)。[97]

Remove ads

印度儲備銀行在其2012年的年度報告中指出果阿邦的貧窮率為印度最低 - 5.09%,而全國平均水平為21.92%。[7]下表列出各邦或聯邦屬地的農村、城市和綜合貧窮線以下(BPL)百分比的貧窮統計數據。[7]下表中,每一類別統計數據的最高者以淺紅色標記,最低者以淺藍色標記。

Remove ads

世界銀行在過去25年中曾多次審查其在貧窮的定義和計算法。世界銀行於1990年初將赤貧線定為每天1美元。然後在1993年修訂,使用當年美元通貨膨脹率調整的購買力平價(PPP)基礎,將赤貧線設定為每天1.08美元。世界銀行於2005年經廣泛研究後,提高全球貧窮線的衡量標準。[5]此後世界銀行將依照2005年購買力平價標準 - 每天生活費1.25美元 - 定為貧窮線。這一衡量標準已受媒體和學術界廣泛採用。

世界銀行於2914年5月在重新審視其貧窮定義、方法論以及全球經濟變化後,提出對購買力平價計算法、國際貧窮線又有一次重大修訂,並以2011年美元為基準將指數調整。[38]新方法建議將貧窮線設定每天1.78美元。根據世界銀行修訂後的方法,印度截至2013年有1.796億人低於新的貧窮線,中國有1.376億人,全球有8.723億人。換言之,印度雖然佔世界總人口的17.5%,卻佔世界貧窮人口的20.6%。[10][38]世界銀行於2015年10月將國際貧窮線更新為每天1.90美元。

由印度經濟學家C. Rangarajan領導的印度貧窮線估算調查委員會於2014年6月提出報告。[98]將Tendulkar領導委員會提出的每月或每日人均消費支出計算的貧窮線做修改。[99]新的農村地區貧窮門檻定為每月972盧比(每日32盧比)。城市地區的貧窮門檻則定為每月1,407盧比(每日47盧比)。印度根據此法估算,在2009-10財務年度貧窮線以下的人口為4.54億(佔總人口38.2%),2011-12年財務年度則為3.63億(佔總人口29.5%)。[100]

世界銀行從2017年11月開始使用兩條新的國際貧窮線來報告各國的貧窮率:一條為每天3.20美元的"中低收入"線,另一條為每天5.50美元的"中高收入"線。原先每天1.90美元貧窮線仍然保留。新設的貧窮線有兩個目的 - 衡量不同國家在滿足基本需求方面的差異,並促進更準確的跨國比較。具體而言,它們考慮到較富裕國家可能需要更高的生活成本才能達到與其他國家相同的水平。此外,這些標準有助於在開發中國家內部和跨發展中地區進行基準評估,而促進更為全面了解。以印度為例,它屬於中低收入國家。根據世界銀行數據,如果每天以3.20美元的貧困線來衡量,該國在2011年有60%的人口(相當於7.63億人)生活在貧困線以下。[101]

Remove ads

印度統計暨計畫執行部於2022年8月至2023年7月期間進行一項家庭消費支出調查(HCES),並於2024年2月24日發佈概況說明書。[102]這項關於家庭消費支出的調查目的為分別針對農村和城市地區,估算家庭每月人均消費支出 (MPCE) 及其分佈情況。。[103]下表為2022-23財政年度全印度各分位數類別的每月人均消費支出(以盧比計):[104]

*包括透過各項社會福利計畫而免費取得和消費的若干物品消費量。

印度最大的銀行 - 印度國家銀行根據上述消費支出調查提出,印度於2022-23財政年度農村貧窮率為7.2%,城市貧窮率為4.6%。印度國家銀行的報告採用基於蘇雷什·滕杜爾卡爾領導的委員會所建議,新的基於消費支出的印度貧窮線 - 農村地區為每人每月1,622盧比,城市地區為每人每月1,929盧比。[105][106]

Remove ads

其他衡量標準,例如半經濟多維貧窮指數(MPI),定義中的教育和在學年限有33%的權重,收入和擁有資產有6.25%的權重,印度有6.5億人(佔總人口的53.7%)被歸為MPI貧窮者。[6]這類MPI定義中的貧窮人口,有4.21億人集中在印度北部和東部的8個邦:比哈爾邦、恰蒂斯加爾邦、賈坎德邦、中央邦、奧迪薩邦、拉賈斯坦邦、北方邦和西孟加拉邦。根據於2005年在各邦採集的小樣本數據,印度各邦半經濟貧窮衡量標準MPI為:[107]

其他貧窮衡量標準

根據一於2011年發佈的新聞報導,聯合國預計印度和中國在未來4年內將有多達3.2億人擺脫極度貧窮,其中印度的貧窮率預計將從1990年的51%降至2015年的約22%。[108]聯合國還指出在南亞,只有印度有望在2015年的目標日期前將貧窮人口減少一半。[108]聯合國千年發展目標計劃指出印度已在2015年實現將貧窮人口減少一半的目標。聯合國報告稱迄2011年,印度12億人口中有24.7%的人生活在貧窮線以下(收入低於每天1.25美元)。這比例於1994年為49.4%。印度設定的目標是到2015年將這一比例降至23.9%。[109]

根據瑞士信貸研究所編制的《2016年全球財富報告》,[110]印度是全球第二大貧富差距懸殊的國家,其中1%的最富有人口擁有全國58%的財富。[111]

根據世界糧食計劃署的數據,約有21.25%的印度人口每天的生活費不足1.90美元。世界糧食計劃署還表示印度的營養不良人口在全球的佔比已達到4分之1。[112]

- 全球飢餓指數

全球飢餓指數(GHI)將以下三個因素,每個各佔3分之1權重納入考量:

- 營養不良人口比例: 衡量一個國家人口中營養不足的比例。

- 五歲以下兒童體重身高比過低的流行率: 反映兒童發育不良的情況。

- 五歲以下兒童死亡率: 衡量兒童健康和生存狀況的整體指標。

GHI將這三個因素結合起來,以全面評估一個國家或地區的飢餓程度。

根據2011年的GHI報告,印度在過去20年中的表現提高22%,從1990年到2011年間的30.4降至23.7。[113]然而從2001年到2011年,印度的進展甚微,僅提高3%。2014年全球飢餓指數顯示印度兒童體重不足百分比的大幅下降,幫助印度改善其飢餓記錄。印度現在於76個新興經濟體中排名第55位。印度5歲以下兒童體重不足的流行率於2005到2014年期間從43.5%降至30.7%。[114]

貧窮:2011-2012年按種姓劃分的人口百分比 [115]

以下是於2011-12財政年度進行的一項調查結果。當時印度的總人口為1,276,267,631

按種姓劃分的人口分佈:[115]

不同種性中的貧窮分佈:[115]

從上面兩個表格,可彙整出印度種性於全國人口的分佈,與不同種性貧窮人口在全國貧窮人口中的分佈:

附註:

- FC - Forward Castes (前進種姓)

- OBC - Other Backward Classes (其他落後階層)

- SC - Scheduled Castes (表列種姓)

- ST - Scheduled Tribes (表列部落)

Forward Castes通常被認為是傳統社會等級中較高的種姓,而Other Backward Classes、Scheduled Castes和Scheduled Tribes則被認為是社會經濟地位相對較低的群體。Scheduled Castes和Scheduled Tribes在印度憲法中享有一定的保護和優惠待遇。

基於社會和宗教階層的印度貧窮狀況:

由Rajindar Sachar領導的委員會調查印度不同社會和宗教階層的貧窮狀況。[116]

減貧

印度政府和非政府組織從1950年代起已發起多個計劃以設法減貧,包括提供食品和其他必需品補貼、增加貸款管道、改善農業技術和價格支持、促進教育以及推動計劃生育。這類措施有助於消除饑荒,將赤貧水平降低一半以上,並將文盲和營養不良的現象改善。

雖然印度經濟在過去二十年中穩步增長,但在社會群體、經濟群體、地理區域以及農村和城市地區之間的增長並不均衡。[117][118]在2015-16財政年度,安得拉邦、比哈爾邦和中央邦的邦內生產毛額增長率高於馬哈拉什特拉邦、奧迪沙邦或旁遮普邦的。[119]在印度,人們對經濟發展的關注點正從單純追求GDP增長轉向更全面的發展模式,即兼顧各個階層和領域的包容性增長。[120]印度在擺脫赤貧方面已取得長足進步,但仍面臨嚴峻挑戰,尤其是在健康和教育等領域,其發展水平甚至不如一些鄰國。[121]

雖然印度在經濟上有顯著的進展,但仍有4分之1的人口生活在政府規定的每日32盧比(約0.6美元)的貧窮線水平之下。[122]

根據印度在2001年所進行的人口普查,有35.5%的印度家庭使用銀行服務、35.1%擁有收音機或電晶體收音機、31.6%擁有電視、9.1%擁有電話、43.7%擁有自行車、11.7%擁有速克達、摩托車或輕便摩托車、2.5%擁有汽車、吉普車或箱型車及34.5%的家庭並無前述的資產。[123]印度工業聯合會主席Sanjiv Bajaj,呼籲增設更多銀行和非銀行金融公司,讓更多人能夠享受到金融資源。[124]

根據印度電信部下屬電信局的數據,印度截至2012年12月的電話普及率已達73.34%,但年增長率卻下降-4.58%。[125]這與一個4口之家年收入達到137,000盧比(1,600美元)時就能負擔得起其中一些實用電信器材的事實相符。

世界銀行發表的千禧年發展目標對2014-15年的全球監測報告指出,印度在2008年至2011年間的減貧人數全球第一,約有1.4億人脫離赤貧。[126]根據NITI Aayog於2023年7月17日發佈的報告,印度於2015-16年至2019-21財政年度期間有1.35億人口脫離多維貧窮。該報告的數據來自2019年至2021年間進行的全國家庭健康調查,是該國第二次發佈國家多維貧窮指數。[127]印度政府從1950年代初期開始啟動各種計劃,以幫助窮人實現糧食生產的自給自足。其中一些方案有糧食配給卡和對基本商品的價格控制,特別是在全國以受控價格提供食品。這些工作在1950年至1980年間雖然達到防止發生饑荒的目的。但對消除或減少農村或城市地區的貧窮方面卻不盡理想。[128]

印度從1991年起的快速經濟增長是貧窮人口大幅減少的主要原因之一。[20][21][129]另一被提到的原因是印度啟動社會福利計劃,例如《馬哈特瑪·甘地全國鄉村就業保障法(2005年)》(MGNREGA)和公立學校的"午餐計劃"。[130]在2012年所做的一項研究中,研究者Klonner和Oldiges的結論是MGNREGA有助於縮小農村貧窮差距(農村貧窮強度)和季節性貧窮,但無法將整體貧窮減少。[131][132]然而令人不安的是印度貧窮人口卻在增加中,而且是在最貧窮的階層中發生。根據印度人口普查局最新發佈的統計數據,在表列部落中,2001年有44.7%的人是農民,在自己的土地上工作,然而這個比例在2011年下降到34.5%。在表列種姓中,同一時期這比例從20%下降到14.8%。人口普查的其他數據也證實此點,數據還顯示在他人土地上工作的人(無地勞工)的數量,在表列種姓中從2001年的36.9%增加到44.4%,在表列部落中從45.6%增加到45.9%。[133]

世界銀行在一份報告中指出,印度在過去15年中取得超過7%的平均經濟成長率,並持續幫助數百萬人脫貧。另一國際金融機構的報告還提出印度在過去三十年中將貧窮率減半,並且在大多數人類發展成果方面取得顯著改善。世界銀行預計增長將持續下去,未來十年內消除極度貧窮的目標將可達成,但同時也警告說,印度的發展軌跡面臨相當大的挑戰,仍有影響其消除赤貧目標的可能。[134]

聯合國報告

聯合國報告指出印度在2005-06年至2019-21財政年度期間成功幫助該國4.15億人口脫離多維貧窮,並強調印度在各項指標上的貧窮程度均有所降低。此外,印度也是25個在15年內將全球多維貧窮指數減半的國家之一,這是一項重要成就。[135]

參見

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads