热门问题

时间线

聊天

视角

地球歷史

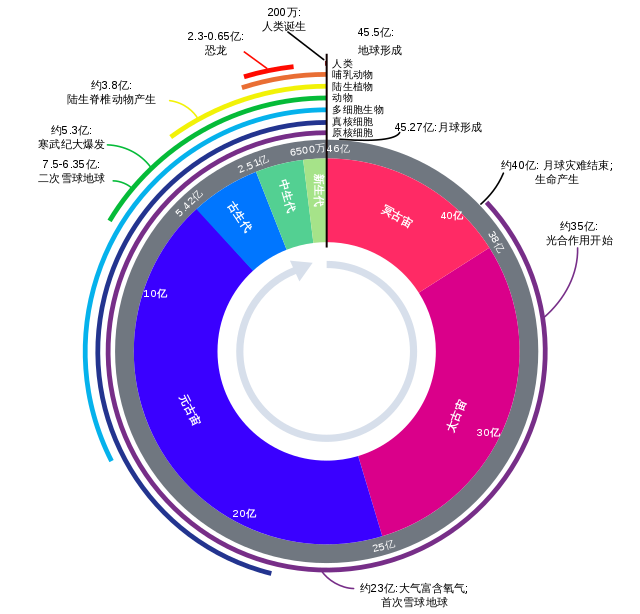

地球誕生至今的歷史事件 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

地球歷史指地球从形成至今所经历的地质、气候和生态变化的总过程。地球起源于原始太陽星雲中的部份物質因重力作用相互吸积,在聚集了足够质量后形成行星质量天体并最终清除邻近的小天体成为独霸整个轨道的行星,科學家估計这个过程大約发生在46億到50億年前。在这个过程中,地球曾被另一个同轨道的矮行星撞击,并之后遭到大量小天体轰击。早期地球的地表起初遍布岩浆,直到在约43亿年前开始出现固态岩石,并在约40亿年前开始形成较稳固的地壳板块。而地表的冷却固化也使得气温骤减,大气中的水蒸气因此凝结降下形成超级海洋,最终使得地球变成一个绝大部分表面积被液态水覆盖的海洋行星。因为地球位置处于太阳系适居带,温度条件让地表水得以长期维持液态,其较为活跃的地质活动形成的深海热泉为生命起源提供了条件,加上古大气层在26亿年前被大规模氧化促进了更复杂生物的演化,这也使得地球成为了宇宙中现今已知唯一有生命存在的天体。

此條目需要补充更多来源。 (2015年6月5日) |

地球历史通常用地质年代进行分段衡量,从大到小分为宙(eon)、代(era)、纪(period)、世(epoch)、期(age)、时(chron)六个分级,学术上以百万年(Myr或Ma)或十亿年(Ga)为时间单位衡量其时期跨度。目前为止地球总共经历了冥古宙、太古宙、元古宙和显生宙四大时期。因為表述這麼長久的時間对缺少科学素养的公众常识来说有一定难度,很不利于科普理解,因此科教从业者有时会将地球过往地质歷史比喻為二十四小時(將地球形成設定為凌晨零時,而此時此刻為翌日的凌晨零時),每秒大約代表5.3萬年,而大爆炸與宇宙形成的時刻,則大約在137億年前[1],以此模擬時間來說約等於三日前,即地球誕生前兩日。

Remove ads

起源

地球是一颗行星,伴隨著太陽系誕生。太陽系誕生之初,是以巨大並不斷旋轉的由塵埃與氣體組成的雲團的形態存在。它是由大爆炸所生成的氫與氦組成,同時亦有著由很久以前的星球內部所合成的其它元素。地球誕生前15至30分鐘(等於大約46億年前),一個鄰近的恒星可能形成了超新星爆炸,對太陽星雲傳送了一個震盪波,並使之收縮。雲團在塌縮中,溫度上升、自轉加速和平坦化。因為雲團旋轉,引力與慣性將雲團壓為一個圓碟,與其旋轉軸成垂直。大部份質量集中在中央並開始加熱。與此同時,因為引力使得物質環繞塵埃粒子緊縮,使得圓碟剩餘部份開始分解為環狀物。細少的碎片互相碰撞並組成較大的碎块。[2]而組成的地球物質聚集在距中央約1億5000萬公里的地帶。當太陽收縮並被加熱,核融合開始,而因此形成的太陽風則清空了在圓碟內大部份沒有收縮並組成較大個體的物質,只剩下少量的元素。之後,較重的元素聚集於太陽附近,形成了體積小,密度高的星體(類地行星);較輕的元素則聚集於離太陽較遠的地方,形成了體積大,密度低的星體(類木行星),而地球則是距離太陽第三近的行星。

Remove ads

冥古宙

冥古宙開始於地球形成之初,結束於38億年前。冥古宙早期,地球與現在的世界十分不同。當時沒有海洋,大氣層裡亦沒有氧氣。小行星與太陽系形成後餘下的物質不斷撞擊。這些撞擊與放射性崩解產生的熱、殘熱與收縮壓力產生的熱相結合,使得地球在這階段完全為熔化狀態。較重的元素沉向中心,而較輕的元素則升至表面,從而製造了地球的不同層次。

月球的起源仍然眾說紛紜,但以大碰撞說的支持證據最多。地球可能並非惟一的在距離太陽1億5000萬公里處生成的行星。所以科學家們假設了另一顆原始行星在距離太陽與地球1億5000萬公里處,即第四個或第五個拉格朗日點處形成。此行星被命名為忒伊亞,並假設其較現在的地球為小,大約為火星的大小與質量。其運行軌道剛開始時應該較為穩定,但其後被不斷增加質量的地球所擾亂。忒伊亞開始迴轉並向地球靠攏,最後在大約為假設時鐘的上午0時11分[3](大約45億3300萬年前),其以一個低斜的角度與地球發生碰撞。其低速與低角度並不足以毀滅地球,但足以使大部份地殼被噴出。構成忒伊亞的重金屬沉入地球的地核內,而剩餘的物質與噴出物則在數周內冷凝為一個獨立個體。在其自身的重力影響下,大約於一年內,其成為一個較為球狀的個體,即是月球。[4]而人們亦相信這次撞擊使地球的自轉軸傾斜了23.5°,使地球出現四季(一個簡單,完美的星體應是自轉軸沒有傾斜並沒有分明的季節)。其亦可能加速了地球的自轉速度並使地球出現了板塊構造。

地球的早期大氣層包括了圍繞其存在的太陽星雲裡的物質,特別是較輕的氣體如氫與氦,但是太陽風與地球自身的熱力清空了這層大氣層。地球表面慢慢地冷凝,在(大約為假設時鐘)的上午0時47分(44.5億年前)形成了固體的地殼[5]。

在大約是假設時鐘的上午3時至4時(40億至38億年前),地球經歷了一個後期重轟炸期時期。[6]蒸氣由地殼裡逃出,而更多的氣體由火山內釋出,從而形成了第二道大氣層。這道新的大氣層可能包含了氨、甲烷、水蒸氣、二氧化碳、氮氣與其他含量較少的氣體。而氧氣則被氫氣或地表上的礦物質束縛著。火山活動出現頻密,而且因為沒有臭氧層防護,紫外線大量照射在地球表面。更多的水份在火流星撞擊地球時被帶來。

這是在38億年前,地球開始冷卻,大氣層溫度下降,形成了一场持续上百万年之久的滂沱暴雨。所有的水汇集起来形成了海洋(最近的證據提出海洋可能在42億年前開始形成,即此條目假設時鐘的上午1時51分)。[7]

太古宙

太阳系后期重轰炸期结束后,地球进入了太古宙,并诞生了生命。生命起源的詳情仍是未知之數,然而仍有主要的原理被建立。如果把漫長的地球歷史濃縮至一小時,那麼動物是直到最後15分鐘才出現的。而陸生動物則是在倒數6分鐘時才出現的。爬行動物時代在這一小時快走完時,才持續不過2分多鐘。生物發生說認為生命,或至少是有機化合物,可能是來自外太空;然而一般認為生命起源於地球。[8]大部份科學家認為生命是在地球上自然孕育,但生命出現的時間卻極不確定;可能在大約40億年前(此條目假設時鐘的上午3時)。[9]

在地球早期的能量化學裡,有一個分子(可能是其他東西)獲取了自我複製的能力:複製子。此分子的性質並不清楚,其被現在生命的複製子DNA取代前,曾是生命的主要複製子。這個複製子在自我複製的過程裡並非經常正確地複製:部份複製品包含了“錯誤”。如果這種轉變消滅了分子的複製能力,則將不會有更多的複製品,而這條生命線將會滅絕。但在另一方面,少數變化使得分子的複製變得更快或更佳;這些“品系”的數量較多也較「成功」。當原料(其角色類似食物)消耗殆盡後,這些品系會利用其他物質,且可能會抑制其他品系的生長,使其數量增加。[10]少數不同的模型提出了複製子可能發展的方法。假設有不同的複製子,包括有機化合物如現代核酸裡的蛋白質、磷脂、結晶體等[11],甚至是量子系統。[12]現在並沒有方法知道何種模型更為符合地球生命的起源。在眾多較舊的理論裡其中一條理論,與一條詳細研究過的理論,會作為範例來解釋其發生的可能性。火山、閃電與紫外線輻射釋出的高能會使得簡單化合物如甲烷與氨通過化學反應組合成較為複雜的分子[13],眾多的有機化合物組成了生命的基礎。當這種“有機湯”的數量增加,不同的分子互相發生反應。有時更多複雜的分子可能會出現;可能肉體提供了一個框架來收集與集中有機物。[14]

部份分子的存在會加速了化學反應。而所有這些反應持續了很長時間,時多時少,直至一個新分子機緣巧合地出現:複製子(replicator)。其有著奇怪的特質,可以加速自我複製的化學反應,並開展生物進化。其他理論假一個不同的複製子。在任何情況,DNA在每一點均取代了複製子的功能;所有已知生命(部份病毒與普利昂蛋白除外)皆以DNA為遺傳物質,且幾乎都以相同方法作為訊息的編碼。

Remove ads

現代的生命的複製子是整齊地包裝在細胞膜內的。而理解細胞膜的起源較理解複製子的起源容易,因為組成細胞膜的磷脂分子在置放於水中時經常會自發地形成一道雙層膜。在特定環境下,很多這樣的球體因此而形成(請參看“氣泡理論”)。[15]現在無法得知此過程是早於或延續複製子的起源(或可能其在過去就是複製子)。

現在主流的意見是該複製子,在這點可能是RNA(請參看RNA世界學說),與其自我複製的器具和其他可能的生物分子已進化出來了。最初時原始細胞可能在其生長得過於巨大時發生爆裂;而四散的物質則可能重新殖民於其他“氣泡”。穩定細胞膜的蛋白質,或其後協助其變得井然有序的蛋白質,使得這些細胞線的繁衍速度加快。RNA是較有可能的早期複製子之一,能同時儲存遺傳資訊與加速反應。在同一點上,DNA取代了RNA儲存遺傳資訊的角色,而蛋白質則是作為加速反應的酵素存在,RNA則只負責傳送資訊並調節其過程。越來越多人相信這些早期細胞的進化與名為“黑煙囱”的海底火山爆發有關[16],或是深層而熱的岩石。[17]

然而,現在普遍相信眾多細胞或原始細胞裡,只有一種細胞存活。現有證據指出最後普遍共同祖先(LUCA)在早期太古代生存,假設時鐘的上午5時30分(大約為三十五億年前)或更早[18][19]。這個“最後普遍共同祖先”細胞是所有細胞的祖先,亦即是地球上所有生命的祖先。其可能為一個原核生物,擁有一層細胞膜,亦可能擁有核糖體,但欠缺了細胞核或真核細胞有膜狀胞器如線粒體或葉綠體。就如所有現代細胞,亦使用DNA儲存遺傳基因,RNA作資訊傳送與蛋白質合成,並擁有酵素作加速反應的用途。部份科學家相信與其說最後普遍共同祖先是單一個體,不如說其為在基因水平轉移(Horizontal gene transfer)裡的眾多交換遺傳基因資訊的族群。

Remove ads

太古宙结束于25亿年前的大氧化事件。最初的細胞生物多是依赖深海热泉提供化合作用底物的自养原核生物,之后一部分生物演化出了可以利用日光进行不产氧光合作用的光合自养能力,比如古菌直接通过视黄醛制造电化学梯度驱动跨膜蛋白生产三磷酸腺苷的菌紫质机制,以及紫细菌通过分子结构更复杂的卟啉衍生物分解硫化氢进行固碳生产碳水化合物的菌绿素机制。这使得以菌毯为主的生物圈得以扩展到远离深海热泉的浅海水域和潮间带,而随着这些光合自养者一起扩散的是不参与初级生产但能分解周圍环境中的有机物來作為代谢原料與能量來源的异养生物[20]。之后,能够利用分子结构更复杂的叶绿素作为反应中心来进行产氧光合作用的蓝绿菌出现,这些新的光合自养者能利用环境中更富足的水分子作為氢正离子的来源从而将二氧化碳结合转化为碳水化合物,但水分解会释放高反应性的游离态氧氣作为副产物。产氧光合作用的演化時間難以確測,但大約為30億年前的中太古代(假設時鐘的上午8時)[21]。

当时太古宙的古大气层是偏还原性的,加上海洋里和陆地上还有着大量诸如硫化氢、硫磺、亚铁等还原剂物质,因此产氧光合作用释放的游离氧气会很快被氧化还原反应从环境中移除。但随着之后十亿年间蓝绿菌不断光合释放氧气,最终所有可利用的还原剂物质都在新太古代末期和古元古代初期被耗尽(其中海水中的亚铁在被氧化成三价的氧化铁后沉积形成了条状铁层),游离氧氣開始长期在海洋和大氣層中積聚[22]。游离氧气的出现也开始大量消耗大气甲烷,使得温室效应骤减,部分引发了历时三亿年的休伦大冰期。这使得当时主要由厌氧菌组成的生物圈遭受浩劫[23],但也为之后在元古宙演化出抗氧化剂机制的好氧菌的兴起创造了条件,其中一些好氧细菌还与厌氧古菌发生了内共生演化出了完全依赖耗氧细胞呼吸的真核生物。

元古宙

太古宙末期的大氧化事件永久性的改变了地球大气的化学成分,并使得元古宙初期因为大气甲烷被氧化消耗导致温室效应锐减,加上地热活动消退和早期太阳辐射较弱等同期因素,导致地球在进入元古宙后于24亿年前进入了一个历时三亿年的全球性大冰期——休伦大冰期。当休伦冰期终于在21亿年前的层侵纪开始消退后,地球进入一个历时十亿年且地质、气候和演化活动都异常稳定少变的时期,以至于地质学界将其称为“无聊十亿年”。这期间因为海洋环境硫化缺氧的化学成分,生物圈的主体是进行不产氧光合作用的紫硫细菌,以至于一些学者估计当时海洋呈现绿松色。于此同时,蓝绿菌和真核生物也在逐渐演化,蓝绿菌演化出了固氮能力,一些真核生物则与蓝绿菌发生了内共生演化出了原始藻类。这些新型光合自养者在新元古代的拉伸纪开始繁盛,其更加高效的初级生产推动了新一轮的大规模氧化事件,使得氧气在大气中的含量从大氧化事件时的不足0.1%上升到了约10%。氧气浓度的剧增也使其相对不稳定的三原子同素异构体——臭氧在大气层中开始长期出现,并于约6亿年前的埃迪卡拉纪在平流层底部形成了一个臭氧层[24]。臭氧層可以吸收太阳辐射中能造成电离的高频紫外線(全部UV-C和大部分UV-B),因此屏蔽地表生物免受游离辐射的突变损害[23];同时臭氧層对紫外線的屏蔽还大大减少了其地表水的光分解作用,使地球不会因氢气逃逸而不断丧失水。

Remove ads

現代生物分類學將生命分為三域(细菌、古菌、真核生物),而這三域生物的起源時間則未被確定。细菌域可能首先由其他生命的形式分裂出來(有時稱為Neomura),但此說法極具爭議。接著,在大約是假設時鐘的下午2時[25](大約20億年前),细菌域生物(Neomura)分裂為古菌與真核生物。核細胞(真核生物)較大並且較原核細胞(細菌與古菌)複雜,而這複雜性的起源正在被逐步了解。在這段時期,一個與今天的立克次病原體有關係的細菌細胞[26]進入了一個較大的原核細胞。可能該大細胞嘗試攝取較小的細胞但卻失敗了(可能因為較小的細胞為了防止被獵食而進化了)。可能該較小的細胞嘗試寄生於較大的細胞。在任何情況下,較小的細胞在較大的細胞裡存活。其使用氧氣以引起該較大細胞所釋出的廢物的代謝作用,並產生更多能量。這種過剩的能量部份會給回主細胞。該小細胞在較大的細胞裡自我複製,並很快地發展出一個穩定共生關係。久而久之,主細胞取得了部份較小的細胞遺傳資訊,而其兩者則開始互相依賴:較大的細胞不能在沒有較小的細胞製造能量的情況下生存,而較小的細胞則不能在沒有較大的細胞提供原料的情況下存活。較大的細胞與在其內大量繁衍的較小的細胞建立了共生關係,其兩者因此被當為單一有機體,較細的細胞被分類為細胞器,名為線粒體。一個相類的情況在有著光合作用的藍菌上出現[27]並進入較大的異養生物的細胞,其後發展為葉綠體。[28][29]

可能是這些轉變得出的結果,真核生物裡分出一條容許光合作用的系列,這大約發生在10億年前(大約是此條目假設的時鐘的下午6時)。除了已建立的關於線粒體與葉綠體的細胞起源的內共生說外,亦有說法指細胞引起了氧化小體,螺旋體引起了纖毛與鞭毛,而一個脫氧核糖核酸病毒引起了細胞核[30][31],但沒有任何一個學說被普遍接受。[32]

在這段時期,大約是18億至15億年前(此條目假設時鐘的下午2時30分至下午4時),最古老的假設超級大陸哥倫比亞大陸在地球上形成。[33]

Remove ads

每一個域皆重覆地分裂為多個世系,不過古菌與細菌的歷史仍所知不多。此條目假設的時鐘的下午6時15分(大約在11億年前),超級大陸羅迪尼亞大陸(Rodinia)正在形成。[34]植物、動物與真菌的被分類,雖然其仍以單獨細胞形式存在。部份生活在菌叢,並開始有著分工合作;舉例來說,邊緣的細胞所負擔的工作與內部的細胞有所不同。

雖然特定細胞與一個多細胞有機物的菌叢內的分工並非經過分明,但是在大約是假設時鐘的下午7時[35](大約10億年前),第一顆多細胞植物出現,可能是綠藻。[36]

假設時鐘的下午7時15分(大約在9億年前)[37],真正的多細胞體在動物界裡出現。最初其可能與今天的海綿動物相類,所有的細胞皆為全能細胞且是一個能重組合的破裂有機物。[38]當所有多細胞有機物的分工合作機用更為完善時,細胞開始變得更為專門化並且更依靠其他細胞;單獨的細胞將會死亡。

很多科學相信嚴苛的冰河時期在大約7億7000萬年前(此條目假設時鐘的下午7時56分),地球上所有的海洋表面完全被冰封(雪球地球)。

最終地,在假設時鐘的下午8時2分(2億年後),經由火山爆發釋出足夠的二氧化碳,造成了溫室效應,使得全球變暖。[39]大約在同一時間,即7億5000萬年前[40],羅迪尼亞大陸開始分裂。

显生宙

地球臭氧層形成后,其吸收了大部份太陽照射至地球的紫外線。其使得單細胞的有機物在著陸後的死亡機會大降,而原核生物則能更佳地在沒有水份的環境裡複製與存活。原核生物大約在26億年前殖民陸地[41](此條目假設的時鐘上午10時17分),這比真核生物起源的時間更早。在一段很長的時間裡,陸地上只有極少量的多細胞有機體。超級大陸潘諾西亞大陸在大約是假設時鐘的下午8時50分形成至9時5分分裂[42](大約6億年前至5000萬年後)。而最早的脊椎動物則在大約5億2000萬年前出現在海洋上[43](此條目假設的時鐘的下午9時10分)。一個主要的滅絕事件在寒武紀末期發生[44],而這滅絕事件在大約4億8500萬年前停止[45](此條目假設的時鐘的下午9時25分)。

數億年前,植物(可能是藻類)與真菌開始在水與陸地的邊緣,並於其後離開水域而生存。[46]經測定最古老的陸地真菌與植物的化石後,得知其該在大約在4億8000萬年至4億6000萬年前生存(此條目假設的時鐘的下午9時28分至9時34分),雖然分子的證據顯示真菌可能早於十億年前(此條目假設的時鐘的下午6時40分)已殖民陸地;而植物早於七億年前已殖民陸地(此條目假設的時鐘的下午8時20分)。[47]剛開始時仍是在水域邊緣存活,但是在此新環境裡的持續殖民使得突變與變化開始出現。而首隻離開海洋的動物的時間則並不準備地得知,所知的最明確、最古老的證據指出節肢動物大約在4億5000萬年前在陸地出現[48](此條目假設的時鐘的下午9時40分),其能在陸地繁盛與更佳地適應的原因可能是陸地上的植物提供了大量的食物來源。而亦有一些不能確定的證據指出節肢動物可能早於5億3000萬年前就已在陸地上出現。[49]在奧陶紀末前,即4億4400萬年前(此條目假設的時鐘的下午9時40分),另一次滅絕事件發生,可能是與其同時的冰河時期所造成的結果。[50]

大約在3億8000萬年至3億7500百萬前(此條目假設的下午10時),四足動物由魚類進化而成。[51]人們估計因為鱼鳍進化為四肢使得首個四足動物可以使其頭部離開水域並呼吸空氣。這使其可以在缺氧的水域裡生存或在淺水區追捕獵物。[51]其可能在其後的一段歲月裡在陸地進行冒險。其最後有部份可能變得十分適應陸地生活並在成年時在陸地上生活,雖然其在水裡孵化並在水裡生蛋,以上便是四足動物的起源。在大約3億6500萬年前(此條目假的時鐘的下午10時4分),另一個滅絕事件出現發生,這可能是因為全球冷化的結果。[52]大約在3億6000萬年前(此條目假設的時鐘的下午10時),植物開始包含種子,使其在陸地上繁衍的速度大增。[53][54]

大約在2000萬年後(3億4000萬年前[55],此條目假設的時鐘的下午10時12分),羊膜卵的進化使得蛋可以在陸地上誕下,這是四足動物胚胎的生存優勢。這使得羊膜動物由基干四足動物分離出來。再經過3000萬年後(3億1000萬年前[56],此條目假設的時鐘的下午10時22分),由蜥形類(包含了鳥類與非鳥類、非哺乳類爬行動物)裡分離出合弓綱(包含了哺乳動物)。

3億年前(此條目假設的時鐘下午10時25分),最近期的超級大陸盤古大陸形成。在2億5100萬年前(此條目假設的時鐘下午10時40分)發生了地球历史上最嚴峻的二疊紀-三疊紀滅絕事件[57],當時地球上70%的陸生脊椎動物,以及高達96%的海中生物消失[58];這次滅絕事件也造成昆蟲的唯一一次大量滅絕。這可能是西伯利亞暗色岩(Siberian Traps)的火山不斷爆發的影響。但生命仍未完全滅絕,有小部份生命繼續生存,在大約2億3300萬年前[59](此條目假設的時鐘的下午10時47分),恐龍由其爬蟲類祖先分離出來。大部份恐龍成功在二億年前(此條目假設的時鐘的下午10時56分)的三疊紀-侏羅紀滅絕事件裡存活下來[60],而其很快便成為脊椎動物裡的霸主。雖然在此時期有部份的哺乳類動物分離出來,存在的哺乳類全都是細小的動物如鼩鼱。[61]

在1億8000萬前(此條目假設的時鐘下午11時3分),盤古大陸分裂為勞亞古大陸(Laurasia)與冈瓦纳大陆(Gondwana)。鳥類與非鳥類恐龍的分界並不清晰,但始祖鳥這一傳統上被認為是首種鳥類的動物,則在1億5000萬年前生活著[62](此條目假設的時鐘的下午11時12分)。

證據顯示最早的會開花的被子植物在白堊紀出現,而在大約2000萬年後(1億3200萬年前,此條目假設的時鐘的下午11時18分)[63]。

在6600萬年前(此條目假設的時鐘的下午11時39分),一個直徑長10公里的隕石撞向地球上的猶加敦半島(Yucatán Peninsula),將大量的物質與蒸氣釋放至空氣裡,使得太陽光被阻隔,妨礙了光合作用。很多大型動物,包括了非鳥類恐龍從此滅絕[64],這亦標誌著白堊紀與中生代的結束。此後地球進入了古近紀的新紀元,哺乳動物的分支大幅增多,大量繁衍,並成為脊椎動物的霸主。可能在數百萬年後(大約六千三百萬年前;此條目假設的時鐘的下午11時40分),所有靈長類動物的最後共同祖先出現。[65]在始新世的末期,大約3400萬年前(此條目假設的時鐘的下午11時49分),部份陸地上的哺乳類動物回歸海洋並成為如古蜥鯨屬般的動物,其後演變為海豚與鯨魚。[66]

人類的出现

在600萬年前(此條目假設的時鐘的下午11時58分),少量生存在非洲的類猿人為現代人類與其親戚黑猩猩的最後共同祖先。[67]其家族只有兩個分支仍然存活。在其家族分離後不久,因為某些仍在爭論的原因,類猿人的一支發展出了站立步行的能力。[68]其腦部迅速地變大,而在大約200萬年前(此條目假設的時鐘下午11時59分22秒,或午夜前38秒),人屬裡的首個動物出現。[69]每一代有機生物的種類,甚至是屬皆可能有所不同。在大約相同時間,另一支分支則分裂為普通黑猩猩(common chimpanzee)的祖先與倭黑猩猩(bonobo)的祖先,這種進化仍不斷在所有生命裡進行。[67]

直立人(Homo erectus)最晚在79萬年前掌握了控制火的能力[70],但可能早於150萬年前已經掌握了[71](此條目假設的時鐘的最終28秒至15秒)。對於語言起源的考究更為困難;因為難以得知直立人(Homo erectus)是否已能說話,還是直至智人(Homo sapiens)時才被有說話的能力。[72]隨著腦的體積增大,嬰兒生產的速度增快,在其頭部成長得大於骨盆前便要出生。因此其適應力較高,並擁有更高的學習容量,但依賴他人的時間也為之加長。社交技巧變得更為複雜,語言變得更為先進,而工具變得更為精細。這為長遠的合作與腦部發展作出了貢獻。[73]

解剖學上的現代人類「智人」相信是在20萬年前(此條目假設的時鐘的最終2秒)或更早時期於非洲某處誕生;最古老的智人化石可追溯至16萬年前。[74]首個有證據顯示擁有精神活動的人類為尼安德塔人(Neanderthal,通常被歸類為沒有後代的獨立分類);其會在別人死後埋葬其屍身,通常亦會以食物或工具作陪葬物。[75]然而,擁有更複雜的信念的人類的證據,如早期克羅馬儂人(Cro-Magnon)的洞穴壁畫(可能有著魔幻或信仰的重要性)[76]直至32000年前(此條目假設的時鐘的最終0.6秒)才出現。[77]克羅馬農人亦有著石製小雕像如維倫多夫維納斯(Venus of Willendorf),可能亦有著信仰的含義。[76]在11000年前(此條目假設的時鐘的最終0.2秒),部份「智人」抵達了南美洲的南端,最晚有人居住的大陸。[78]這時人類使用的工具與語言繼續在改進;而人際關係亦變得更為複雜。

在石器时代,智人九成以上時間過著遊牧的獵人與採集者的生活[79]。隨著語言變得複雜,用來記憶和傳送資訊的功能以一個新的複製子取代:瀰(meme)。[80]其想法可以迅速地與下一代交換或單向傳送至下一代。文化演進很快便在速度上超過了生物演化,而人類的歷史在此時開始。大約在公元前8500年至7000年(此條目假設的時鐘的最終0.20秒至0.17秒),在美索不達米亞(Mesopotamia)的肥沃月彎(Fertile Crescent)的人類開始了系統化的農業與畜牧業[81]。人類不再過著遊牧生活,而開始永久定居下來。農牧的相對安全與高生產率使得人口開始膨脹。農牧業有一個主要影響,人類開始前所未有地影響四週的環境。過多的食物容許祭司與統治階級的出現,這是分工合作的結果。

公元前4000年(此條目假設的時鐘的最終0.10秒)人類歷史上首個文明於在中東的蘇美出現[82]。古埃及與古印度文明亦迅速地冒起,人类社会进入青铜时代。由公元前3000年(此條目假設的時鐘的最終0.09秒),現存最古老的宗教印度教開始形成。[83]而公元前1300年,書寫的發明使得複雜的社會變得可能:歷史紀錄與圖書館作為智識的倉庫和文明間的資訊傳送的增加。人類不再需要將其所有時間用作求生,求知欲與教育促進了人類的知識與智慧。不同的學科,包括科學出現了。新的文明出現,並與其他文明進行貿易、爭奪領土與資源的戰爭,而帝國亦開始形成。在公元前500年(此條目假設的時鐘的最終0.048秒),中東、印度、中國與希臘地區出現了帝國;一個新帝國興起,舊的帝國便覆亡。[84]

在公元13世紀時(此條目假設的時鐘的最終0.012秒),義大利出現了涉及宗教、藝術與科學各領域的文藝復興[85]。公元1500年,歐洲文明開始了科學與工業的革命[86],紧接着是地理大发现。公元1914年至1945年间,地球上發生了兩次世界大戰。緊隨著第一次世界大戰的結束,人類便開始了建設世界政府的首步,建立國際聯盟;而在第二次世界大戰後由聯合國取代。在公元1992年,部份歐洲國家共同組成了歐洲聯盟。國家間的交流與物資傳送變得更為簡單、政治與經濟間的相互影響變得更大。各國進行全球化的步伐並不協調,但相互的合作仍日益增加。

假設地球的歷史被壓縮成24小時,在最後千分之一秒內,地球上的轉變變得十分快速,由公元1950年代中期至今天。人類對環境的影響受到的關注日益增多,人類亦開始採取必要的措施來限制或彌補這些損害;而人類亦開始關注將會降臨的全新世滅絕事件與全球暖化。悲觀者認為現時對於生態大災難的防避為時已晚;而樂觀者則認為不斷革新的科學與技術會提供解決方法。

所有近期的科學發現皆認為遺傳工程可能最為重要。人類現在可以直接修改其他生物的遺傳物質,這是完全擺脱自然控制的程序。除此以外:科學已解開了智人本身的遺傳密碼。

人類亦開始嘗試離開地球。在公元1957年,蘇聯發射了首顆人造衛星至地球軌道,不久後,加加林成為首位太空人。五個太空代理,代表著其他十五個國家[87],聯合建設國際太空站。此外,自公元2000年後,一直有人類在太空中生活。[88]

未來的發展在今天只能簡略預估,但數學、物理、化學、生物、電子與其他各科的發展可能使得有一日生物可以永久殖民太空或其他世界。

參考文獻

外部連結

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads