热门问题

时间线

聊天

视角

捷克斯洛伐克

歷史國家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

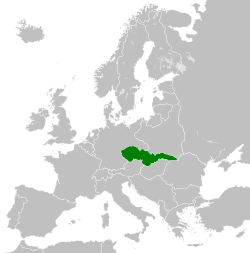

捷克斯洛伐克(捷克語:Československo、斯洛伐克語:Česko-Slovensko[1][2],舊譯捷克斯拉夫[3])是一个1918年至1992年間存在的中歐国家[4],為現今捷克與斯洛伐克的前身。

此條目需要补充更多来源。 (2021年11月11日) |

1918年奥匈帝国解体,捷克从該國奥地利部分独立,而斯洛伐克从匈牙利部分独立[5],雙方隨即因为民族、语言和風俗文化均極度相近而合併為一個國家。第一共和國時期,捷克斯洛伐克採取民主共和制度,被德国、波蘭、奧地利、匈牙利、羅馬尼亞所包围,在经济和對外政策上由捷克为主导、斯洛伐克为辅助,而两国在政治和對內文化上則完全平等[6]。捷克斯洛伐克中的捷克地区由於继承了奥匈帝國大部份的工业设备[7],所以其经济能力在新生的小国中异常强大,加上還有蘇台德地區防禦工事、中東歐最高的識字率而讓其成為一個中等強國。在兩戰之間,捷克斯洛伐克一度躋身世界第七大工業國,排在美、德、蘇、英、法、意之後,高於日本、波蘭、比利時、加拿大、瑞士等其他工业国家[8]。1939年第二次世界大戰前後,捷克斯洛伐克大部份地區被納粹德國佔領,在工業核心區域成立了波希米亞和摩拉維亞保護國及斯洛伐克共和國兩個傀儡國。因為捷克斯洛伐克的捷克地區工業基礎雄厚,所以既使亡国了也能作为纳粹德国境内的工业区而继续發挥作用[9]。

納粹德國敗戰後,蘇聯和美國分區佔領捷克斯洛伐克全境,該國短暫進入第三共和國時期。1948年,捷克斯洛伐克共產黨在蘇共扶持下發動了一場名為“二月事件”的政變,隨即就进行全国大选,捷共輕鬆當選為執政黨。捷共掌權後,其外交政策開始亲苏联,將捷克斯洛伐克改造為一個社会主义国家[10][11]。1955年,捷克斯洛伐克加入華沙公約組織,並與東歐大部分共产主义國家結成軍事同盟[12]。1960年,捷克斯洛伐克正式將國名改為「捷克斯洛伐克社會主義共和國」[13]。

1989年,全東歐各地都開始了民主化革命,而發生在捷克斯洛伐克這個國家的革命叫作“天鵝絨革命”。隔年,捷克斯洛伐克廢除社会主义體制,並改名為捷克和斯洛伐克聯邦共和國。1991年,受蘇聯解體的影響,捷克和斯洛伐克兩地也出現了分裂傾向。1992年,捷克斯洛伐克以和平而不流血的方式順利完成了國家分裂,分別独立成捷克共和国和斯洛伐克共和国,史稱“天鵝絨分離”[14]。但這場分裂並未破壞捷、斯兩國間的友誼,兩國至今關係良好,無論官方或民間都對彼此有極高的好感度[15][16]。

Remove ads

名稱

捷克斯洛伐克在一戰結束至苏东剧变期間經歷了數次政權更迭[17],使用過的名稱有:

- 1918~1938年:捷克斯洛伐克共和國(簡稱ČSR,第一共和國)或捷克斯洛伐克,在1920年正式命名之前,也稱為捷克斯洛伐克或捷克斯洛伐克國家。

- 1938~1939年:捷克-斯洛伐克共和國(第二共和國),或捷克-斯洛伐克。

- 1945~1960年:捷克斯洛伐克共和國(簡稱ČSR,第三共和國),或捷克斯洛伐克。

- 1960~1990年:捷克斯洛伐克社會主義共和國(簡稱ČSSR),或捷克斯洛伐克。

- 1990~1992年:捷克和斯洛伐克聯邦共和國(簡稱ČSFR),或捷克斯洛伐克。

歷史

捷克斯洛伐克地区位於欧洲的中心,在其独立之前受哈布斯堡王朝建立的奧地利帝國统治达300年之久,1867年奧地利帝國改組成奧匈帝國,捷克和斯洛伐克地区分別劃歸奧地利和匈牙利。1918年第一次世界大戰結束後,奧匈帝國兵敗解體,波希米亞、摩拉維亞及斯洛伐克等地區组成一个獨立的國家,名為捷克斯洛伐克共和國。国家独立后,捷克斯洛伐克的经济发展迅速,到第二次世界大战前,曾在世界上十大工业化国家中排名第七(僅次於美、蘇、德、英、法、意,高于日、波、土、西)。

1938年,英法等国与納粹德國和意大利王國签定慕尼黑协定,在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下决定将其西部领土苏台德区割让给德国。1939年3月,納粹德國以接收蘇台德區為由,出兵將整個捷克斯洛伐克吞併,德国在捷克成立波希米亚和摩拉维亚保护国,斯洛伐克则成立受德国保护的斯洛伐克共和國。[18]斯洛伐克的部分地区割让给德国的盟友匈牙利王國。

1945年,苏联向東歐反攻,依波茨坦協定捷克斯洛伐克除了布拉格以西被美軍佔領外,包含首都布拉格皆被苏联红军攻佔,捷克和斯洛伐克再度合併,割让德国與匈牙利的领土重新划归捷克斯洛伐克,但外喀爾巴阡州则割让给苏联的乌克兰苏维埃社会主义共和国。因為美國佔領了捷斯中的捷克部份,所以二戰後的捷斯曾一度恢復为現代化的民主國家[14]。

1946年5月,捷克斯洛伐克在美、蘇軍隊撤走後舉行名副其實自由選舉,共產黨贏得最多選票-38.6%,儘管共產黨是最大黨但是支持的人卻只佔少數,但是反對共產黨的各個政黨彼此間也有所分歧;次年,斯洛伐克的自治仍未解決,經濟困難有增無解卻又在史達林的壓力下拒絕美援,這使共產黨政府大失民心不得同意在1948年5月重新舉行選舉。不過在當年2月,聯合政府的一些他黨籍的部長提出辭呈,抗議共產黨擴大警察控制而採取的措施,這進而引起政治危機,共產黨組織群眾遊行來支持其訴求;這時外交部長被發現橫屍人行道上,多數人認為他是被政府派人謀殺,這等於共產黨在發動政變,他們完全地控制該次選舉,儘管總理未被替換但是政府已經完全被共產黨所掌握。[19]但在1948年二月事件发生后,成為亲苏联的社會主義國家。并加入苏联提倡建立的华沙条约组织和经济互助委员会。1960年,捷克斯洛伐克共和国改名为捷克斯洛伐克社会主义共和国。

1968年,当时捷克斯洛伐克共产党第一书记杜布切克发动了“布拉格之春”的经济和政治改革运动,为苏联所不容,苏联入侵捷克斯洛伐克平亂,布拉格之春改革运动戛然而止,捷共第一书记杜布切克被挟持至莫斯科,苏联的行为受到世界各国的广泛批评。

1989年11月,捷克斯洛伐克成功發起天鵝絨革命後,結束了共產黨的一党专政,1990年,国名改为捷克和斯洛伐克联邦共和国。不過,由於民主化革命後的經濟改革中,捷、斯兩方的經濟差距日益拉大,原本隐藏的民族矛盾也因為民主化而开始浮出水面。1992年,捷克和斯洛伐克分道扬镳,经过议会表决,於1993年1月1日宣布正式解体为捷克共和国和斯洛伐克共和国两个国家,史稱天鵝絨分離。

Remove ads

共產黨領導人

從1921年至1945年捷克斯洛伐克共產黨最高領導人的稱號為總書記(Generální Tajemník),從1945年至1953年稱主席(Předseda),從1953年至1971年稱第一書記(První Tajemník),從1971年至1989年又稱總書記。

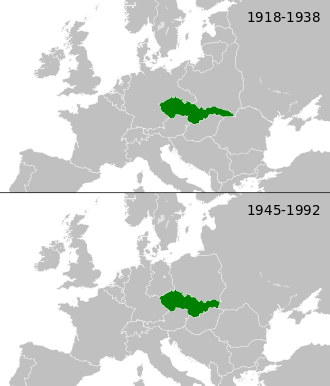

領土變遷

|

|

|

|

| 捷克斯洛伐克共和國(1919-1938) | 捷克斯洛伐克共和國(1938-1939) | 捷克斯洛伐克共和國(1945-1960)和 捷克斯洛伐克社會主義共和國(1960-1990) |

捷克斯洛伐克聯邦共和國(1992-1993) |

政權更迭

经济

捷克斯洛伐克独立后,它的人口超过1350万。它继承了奥匈帝国70%至80%的工业,包括瓷器和玻璃工业以及炼糖厂;超过40%的酒厂和啤酒厂;生产军备、机车、汽车和机械的比尔森(Plzeň)的斯柯达工厂;以及波西米亚北部的化学工业。19世纪末在斯洛伐克发展起来的所有匈牙利工业中的17%也落入了共和国。捷克斯洛伐克在战间期世界上10个工业化程度最高的国家之一。

捷克地区比斯洛伐克地区的工业化程度高得多。在波希米亚、摩拉维亚和西里西亚,有39%的人口从事工业,31%从事农业和林业。大多数轻工业和重工业都位于苏台德地区,由德国人拥有,并由德国人拥有的银行控制。捷克人只控制了所有工业的20-30%。在斯洛伐克,17.1%的人口从事工业,60.4%从事农业和林业。喀尔巴阡山脉的鲁西尼亚基本上没有工业。

农业方面,捷克斯洛伐克独立后不久就推出一项改革计划,旨在纠正土地的不平等分配。当时,三分之一的农业用地和森林属于少数贵族地主--主要是德国人(或日耳曼化的捷克人--如金斯基、切尔宁或考尼茨)和匈牙利人--以及罗马天主教教会。一半的土地面积在20,000平方米以下。

1919年4月的《土地法》要求征用所有超过1.5平方公里的可耕地或2.5平方公里的一般土地(5平方公里是绝对的最大值)。再分配工作将逐步进行;在此期间,地主将继续拥有土地,并提供补偿。

Remove ads

现今捷克和斯洛伐克的比较

Remove ads

政府領袖

参见

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads