热门问题

时间线

聊天

视角

轴心国

第二次世界大戰戰敗方 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

軸心國(英語:Axis power、德語:Die Achsenmächte)最初稱為羅馬-柏林軸心(英語:Rome–Berlin Axis),指在第二次世界大戰中結成的戰爭聯盟,以德國、意大利、日本3個國家為中心。軸心國源自德國、義大利、日本三國在20世紀30年代為確保自身擴張利益而成立的聯盟。墨索里尼在1936年10月23日與希特勒簽訂議定書後,宣布了柏林-罗马軸心的誕生,從而創造「軸心國」這一概念。1936年11月25日,德國、日本簽訂《反共產國際協定》。1937年,義大利也加入《反共產國際協定》。1939年,德國、義大利簽訂軍事盟約《鋼鐵條約》。1940年,三國簽訂同盟条约,正式確立了柏林-羅馬-東京軸心國同盟關係。

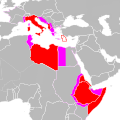

*德國本土(紅色)、德國傀儡或軍事佔領地(黑色)

*意大利本土、傀儡或軍事佔領地(綠色)

*匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克(紫色)

*維希法國(淺藍色)

*芬蘭(深藍色)

Remove ads

歷史

1936年10月25日德國和意大利達成協調外交政策的同盟條約,建立柏林-羅馬軸心。1939年5月22日两国又签订了「鋼鐵條約」。此前日本已经在1936年11月25日同德国签署《反共產國際協定》(意大利於1937年11月6日加入)。

1940年9月27日德国、日本和意大利三国外交代表在柏林签署《德義日三国同盟条约》(即三国公约),成立以柏林-罗马-东京轴心为核心的军事集团。这个军事集团的成员被称为“轴心国”。就戰略角度,德國攻佔南俄,日本攻佔蒙古,意大利自意屬北非跨蘇伊士運河攻佔中東,德日義軍隊再共同於伊朗會師。儘管如此,三國多數單獨行動,例如德國進攻蘇聯沒有通知日本(德軍最高統帥部下令不能告知日本[1]),而進攻後又要求日本北進蘇聯西伯利亞,但日本因已決定南進而拒絕;日本於1941年11月有向德國表態會和美國開戰,但德國不知道何時開戰。

隨著戰事發展,1943年9月3日意大利投降。

1944年羅馬尼亞於8月發生政變後倒戈盟軍;9月9日保加利亞發生共產主義政變亦倒戈盟軍;芬蘭在9月19日和蘇聯停戰(《莫斯科停戰協定》);1944年10月匈牙利密謀退出被德國發現後被入侵(鐵拳行動),建立了傀儡政權。

日本見败局已定,於5月6日宣布废除三国公约,而納粹德国則在1945年5月8日投降。同年8月15日日本向同盟國投降,次日泰國宣佈在1942年1月對英美的宣戰無效,美國接受了泰國的宣稱,轴心国集團因此滅亡。

Remove ads

轴心国成员

-

克羅地亞獨立國 (意大利保護國,1943年後為德國傀儡)

1941年6月25日加入、1945年5月8日政府因德國投降而解散。

Remove ads

他們并未簽署三国公约,主要因民族主義及領土收復主義(俄罗斯的大俄羅斯主義、伊拉克的阿拉伯民族主義及反猶主義)而站在軸心國陣營,只想收復過去的失地或本民族土地以及在其國內實行某些和軸心國利益相近的政策,對戰爭的參與度有限。

-

苏维埃社会主义共和国联盟

1939年8月22日同纳粹德国签订希特勒-斯大林条约及其秘密议定书,随后同纳粹合作瓜分东欧诸国。此后一度接近加入三国轴心条约[註 3],1941年6月22日遭德国撕毁希特勒-斯大林条约入侵。

軸心國成員和反共產國際協定的成員國需要加以區分。作為軸心國成立標誌的三國公約是一個軍事同盟性質的條約;而反共產國際協定則是一個針對共產主義意識形態的政治合作條約,在其成員遭到第三國攻擊或攻擊第三國時,反共產國際協定的其他成員國不需要對其宣戰。法律意義上的軸心國成員只包括上述8國(南斯拉夫在加入後兩天退出)。但是歷史學家通常將反共產國際協定成員國也算作軸心國成員,雖然事實上這些國家並未加入三國公約。

親轴心国的中立國

Remove ads

中國(部分領土為日本佔領)

中國(部分領土為日本佔領) 苏联(部分領土為德國佔領)

苏联(部分領土為德國佔領) 義大利(1943年投降後,北部領土被德國佔領)

義大利(1943年投降後,北部領土被德國佔領) 英國殖民地(部分領土被佔領,包括馬來亞、緬甸、海峽殖民地、砂拉越、北婆羅洲、汶萊、索羅門群島、吉爾伯特及埃里斯群島的吉爾伯特群島、聖誕島、英屬印度的安達曼群島、香港、澳洲的託管地諾魯及新幾內亞)

英國殖民地(部分領土被佔領,包括馬來亞、緬甸、海峽殖民地、砂拉越、北婆羅洲、汶萊、索羅門群島、吉爾伯特及埃里斯群島的吉爾伯特群島、聖誕島、英屬印度的安達曼群島、香港、澳洲的託管地諾魯及新幾內亞) 法國(法國本土部分被德國和意大利佔領,其餘部分和部分殖民地由中立國維希法國控制,亞太區部分殖民地由日本佔領,如法屬印度支那,部分殖民地由自由法國控制)

法國(法國本土部分被德國和意大利佔領,其餘部分和部分殖民地由中立國維希法國控制,亞太區部分殖民地由日本佔領,如法屬印度支那,部分殖民地由自由法國控制) 丹麦(反共產國際協定成員)(丹麥失守後,殖民地格陵蘭、法羅群島及冰島被英美兩國保護。)

丹麦(反共產國際協定成員)(丹麥失守後,殖民地格陵蘭、法羅群島及冰島被英美兩國保護。) 挪威

挪威 荷蘭(荷蘭本土被德國佔領,殖民地東印度群島被日本佔領。)

荷蘭(荷蘭本土被德國佔領,殖民地東印度群島被日本佔領。) 比利时(比屬剛果未被軸心國佔領)

比利时(比屬剛果未被軸心國佔領) 盧森堡

盧森堡 希臘王國

希臘王國 捷克斯洛伐克

捷克斯洛伐克 波蘭

波蘭 奥地利

奥地利 南斯拉夫王國

南斯拉夫王國 菲律賓自治邦(遭日本佔領)

菲律賓自治邦(遭日本佔領) 葡属帝汶(遭日本佔領)

葡属帝汶(遭日本佔領) 阿尔巴尼亚

阿尔巴尼亚

圖集

参见

註釋

參考資料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads