热门问题

时间线

聊天

视角

小提琴协奏曲 (柴可夫斯基)

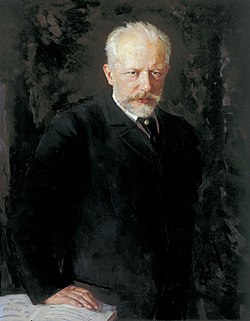

柴可夫斯基作品 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

D大调小提琴协奏曲(Op.35; TH 59; ČW 54)[3][4]是唯一一部柴可夫斯基爲小提琴創作的协奏曲。创作于1878年。[5]

背景

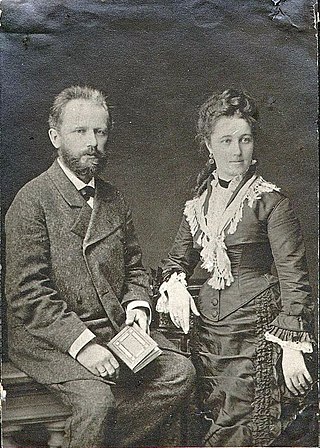

柴可夫斯基任教于莫斯科音乐学院时,一名女学生安东尼娜·米柳科娃(俄語:Антонина Ивановна Милюкова)追求他。1877年,两人结婚,但柴可夫斯基很快感到后悔,甚至精神濒临崩溃。婚后两周,他企图自杀,又逃到圣彼得堡。[8]:260

次年,他来到日内瓦湖畔的瑞士度假胜地克拉朗休养。不久,他的作曲学生、小提琴家约瑟夫·柯泰克(俄語:Иосиф Иосифович Котек)也来到了日内瓦湖;[8]:260其时,柴可夫斯基也已于1876年认识了他的赞助人娜杰日达·冯·梅克(梅克夫人)。于是,1878年春天,他逐渐摆脱了婚姻带来的精神危机。[9]

这部作品就写于克拉朗。当时,他正艰难地创作《G大调钢琴奏鸣曲》(Op.37)。柯泰克到来后,两人一起演奏了小提琴和钢琴作品,包括拉罗的小提琴协奏曲《西班牙交响曲》(钢琴伴奏)。这或许激起了柴可夫斯基写这首小提琴协奏曲的灵感。[8]:260柴可夫斯基在给梅克夫人的信中这樣评價《西班牙交响曲》:「它特別有清新感、轻快感,有很多活泼的节奏、优美且极为和谐的旋律。」他又评價拉羅:「他与莱奥·德利布和比才一样,并不追求深刻。他小心翼翼地避免常规,而去寻求新的形式,更多地追求音乐美,而不是像德国人那样遵守既定的传统。」[8]:260-261

柴可夫斯基专家大卫·布朗认为,柴可夫斯基“很可能是在为他自己将要创作的小提琴协奏曲写计划”。[8]:261

Remove ads

儒略历1878年3月5日(格里历17日),柴可夫斯基搁置了当时一直在创作的《G大调钢琴奏鸣曲》,开始创作《小提琴协奏曲》。这是他第一次在还没完成一部乐曲就开始新创作。“这次,我无法克服为一部协奏曲勾勒出轮廓的欲望,然后我就被它带走,以至于放弃了奏鸣曲的创作。”[註 1][10]

3月10日,柴可夫斯基完成了第一乐章。[11]11日,他开始创作第二乐章。[12]14日,他对梅克夫人说,他已经写到了第三乐章,协奏曲很快就会完成。[13]

3月16日,柴可夫斯基写道:“今天我完成了协奏曲。”[註 2][14]柴可夫斯基和柯泰克一起演奏协奏曲后,决定重写第二乐章。[15][16]24日,他写出了新的第二乐章,他认为它“更能和协奏曲的其他两个乐章搭配”。[17]但第二乐章原来的版本被保留下来,成为小提琴和钢琴曲《回忆留恋的地方》(Op.42)的第一乐章。[8]:261另外,那天,他也完成了协奏曲为小提琴和钢琴的编曲。[17]由于柴可夫斯基不是小提琴手,他就独奏部分征求了柯泰克的意见。[18]:484“他为我的协奏曲忙碌时多么用心细致!”柴可夫斯基在完成新的第二乐章那天给他的弟弟安纳托利(俄語:Анатолий)写信:“不用说,如果没有他,我什么都做不了。他十分美妙地演奏它。”[8]:261

柴可夫斯基想把这部协奏曲题献给约瑟夫·柯泰克,但他们害怕这会引起二人关系的流言蜚语,而柴可夫斯基总是竭力掩饰自己的同性恋身份。[21]:297[22]

柴可夫斯基打算让莱奥波德·奥尔(匈牙利語:Auer Lipót)进行首演,并将这部作品献给了他。奥尔认为其需要修改,便搁置在一边。[18]:485-486[23][24][25]:129计划于1879年3月10日举行的首演只能取消。[8]:261-262有说法认为,奥尔声称其无法演奏,拒绝了,[5][8]:261-262[26]:1171912年,奥尔向纽约杂志《音乐信使》(Musical Courier)作出澄清:“我对它的内在价值产生了怀疑……出于纯粹的技术原因,我……重新修改了小提琴独奏部分……。如果说我宣布这首协奏曲的原作无法演奏,那是不正确的。我说的是,有些段落不适合这种乐器的特性。无论如何完美地呈现,它们都不会像作曲家想象的那样好听。仅从这个纯美学的角度来看,我才觉得它无法演奏……”[18]:485-486[23]

1881年12月4日,《小提琴协奏曲》由小提琴家阿道夫‧布罗茨基(俄語:Адольф Давидович Бродский,時任莱比锡皇家音乐学院教授)担任独奏,汉斯·里希特指揮維也納愛樂樂團首演。[註 3]然而,首演基本失败。指揮與樂團似乎都不喜歡此曲,首演前仅排练了一次,演出时以十分弱的力度演奏来掩盖错误,仅有小提琴独奏勉强支撑,听众反应也十分冷淡。[5][18]:487[24][27]:128[28]:301[29][30]:9

演出后,这部作品遭到了来自维也纳的恶评,其中奥地利音乐评论家爱德华·汉斯力克的评论最为出名。他说:“小提琴不再是演奏出来的,它被硬生生地拉扯,被撕裂粉碎,被击打得青一块紫一块……柴可夫斯基的小提琴协奏曲第一次使我们可怕地认识到,有些音乐也可以臭得刺痛人的耳朵。”[5][25]:129据说,柴可夫斯基在很长一段时间把这篇评论放在手边;后来他再也没有写过小提琴协奏曲。[5][25]:129

布罗茨基不顾蜂拥而至的批评,仍坚持在各地演出这部作品,让它终于获得了成功。柴可夫斯基也于首演当年(1881年)将这部作品改赠给他。[5][26]:117[27]:128[29]

奥尔则改变了自己的看法,对作品做出修改后亲自演出,并尽力推广,在他的学生中教授这首曲子(他的改编版本)。这些对这部协奏曲的显赫地位起到了很大的作用。[5][18]:485-486[23][24]

柴可夫斯基在完成总谱前就完成了为小提琴和钢琴的编曲。[17]第一版由P·于尔根松出版于1879年。柴可夫斯基修改后由D·拉特(D. Rahter)出版,但第一次印刷仍写上了已经撤回的给奥尔的题献[31]。

Remove ads

配器

簡記為“2 2 2 2—4 2 0 0—tmp—str”。[33]

结构

本协奏曲分为三个乐章:

第二和第三乐章中间没有间断(即attacca)。

一般演奏大约需要35分钟。

中庸的快板,D大調,拍號爲![]() [註 4],奏鳴曲式。規模宏大的第一樂章表現了生活的樂趣。具有俄羅斯民間音樂的寬廣氣息和明朗悠揚的詩意。其主部主題具有動人的歌唱性,體現了俄羅斯歌曲寬廣動人的氣息,仿佛在歌唱青春、生命和大自然。[34][35][36]:120

[註 4],奏鳴曲式。規模宏大的第一樂章表現了生活的樂趣。具有俄羅斯民間音樂的寬廣氣息和明朗悠揚的詩意。其主部主題具有動人的歌唱性,體現了俄羅斯歌曲寬廣動人的氣息,仿佛在歌唱青春、生命和大自然。[34][35][36]:120

引子弦乐首先进入,紧接着出现暗示着第一主题部分动机的乐句。与第一钢琴协奏曲类似,这段引子再也没有复现。[18]:487[27]:128[29]然后转到独奏小提琴自由段落。[37]:198

呈示部:独奏小提琴奏出如歌的主部主题,经过发展,再在高八度反复,音乐变得热情起来。连接部运用了华丽的模进,并过渡到副部主题。副部主题在属调(A大调)上出现,呈歌谣风,明朗悠扬,旋律出现三次然后再次发展。主题移低八度又继续向上发展,变奏并移给乐队。结束部由小提琴快速跳音和乐队明快的节奏推向展开部。[27]:129[29][37]:198[38]

展开部由第一主题三次再现和华彩部分组成。第一次,主题由乐团铿锵有力地在属调(A大调)上奏出;第二次出现在C大调上,独奏小提琴对第一主题展开变奏,在反复和变化中向前发展,直到转为F大调,进入第三次再现;此时乐团再次全奏,复归进行曲的形象,更加热烈奔放。[27]:129展开部得到充分发展后,进入小提琴华彩部分[註 5],为再现部做铺垫。[29]

再现部紧接在在华彩之后。独奏小提琴以颤音结束华彩乐段,在颤音的伴奏下,长笛在D大调奏出主部主题,然后由独奏小提琴复述。连接部转到下属调(G大调),副部主题回到D大调。[27]:130

尾声:独奏小提琴华丽的技巧与乐队洪亮的音响结合,紧张而尖锐,将乐曲推向辉煌的顶峰,表现出贯穿在整个乐章中坚韧的、顽强向上的斗争精神。[27]:130[38]

Remove ads

短歌(又称小抒情曲),行板,g小調,![]()

![]() 拍,三段體。第二乐章充满柔情,清新流畅,宁静平和。[5][38]其旋律真摯動人,略帶傷感。仿佛從遠處傳來一陣悠揚的歌聲,使人嗅到了大自然清新的氣息。[34][35]

拍,三段體。第二乐章充满柔情,清新流畅,宁静平和。[5][38]其旋律真摯動人,略帶傷感。仿佛從遠處傳來一陣悠揚的歌聲,使人嗅到了大自然清新的氣息。[34][35]

第一段:木管和圆号平静引入之后,独奏小提琴加上弱音器,第一主题旋律沉着轻柔地出现。几个乐句结束后,长笛和单簧管奏出像回声的乐句,伴有颤音。

第二段:第二主题转为明朗的E大调,激动而愉快,旋律有较大起伏。

第三段:独奏小提琴再现第一主题,此时长笛和单簧管对答,表现得纯粹而又清晰。最后部分运用了半音动机并进一步地推动,采用下行的方式走向低音区,速度减慢,预示着乐章的结束。[27]:130[28]:301[29][38]

终曲,活潑的快板,D大調,![]()

![]() 拍,迴旋奏鳴曲式。[34][35]独奏小提琴和管弦乐队的对比竞赛,像个人与群体组合的舞蹈场面,宛如一幅人民歡慶節日的圖畫。

拍,迴旋奏鳴曲式。[34][35]独奏小提琴和管弦乐队的对比竞赛,像个人与群体组合的舞蹈场面,宛如一幅人民歡慶節日的圖畫。

引子出现简短而紧张的音群,接着被沉重的低音阻断,进入独奏小提琴的华彩段落。

第一次:快速的回旋主题是俄國民俗舞曲特雷帕克舞曲,在发展过程中通过变化构成新的动机。副部在A大调上,有两个主题:副部第一个主题速度从慢到快,经过4次变奏之后速度减慢;副部第二主题的调性色彩转为小调,并运用了独奏木管。

第二次:主部主题在D大调简短再现,并转至F大调再现;副部在G大调上再现。

第三次:主部主题在D大调第三次再现,并进入尾声。

尾声则以D大调的主部主题为基础,统一副部材料,继续发展到高潮,最终在大片的和弦声中结束作品。[27]:130-131[28]:301-302[29][38][39]

改编

奥尔对其部分段落进行修改,并教授他的改编版本,[5][18]:485-486[23][24]其改编手法可以分成四类:

第一乐章多为装饰性的改编;第二乐章的两处改编都是移高八度;而第三乐章几乎都是删节[註 6]。[30]:13-30[40]:7

奥尔的学生(如亚莎·海菲兹[41]、米夏·艾尔曼[42])完全使用他改编的版本演奏,但也有例外,如海菲兹1957年的演出,第一乐章第125-126小节(以及再现部的对应处)用的是自己的版本。和他们同时代的小提琴家(如大卫·奥伊斯特拉赫、西格提·约瑟夫)也使用了部分奥尔建议修改之处。这些小提琴家的演奏不仅使协奏曲声名远扬,而且扩大了奥尔改编版的影响。[40]

内森·米尔斯坦(奥尔的学生)认为奥尔删去段落很合理。他说:“最主要的一段是第三乐章的那12个小节[註 7],柴可夫斯基把一个乐句重复了7遍。如果你在听一盘磁带,你可能以为它卡住了。”[註 8][30][42]:214-215

西格提·约瑟夫忠于柴可夫斯基原版,在评价柴可夫斯基国际音乐比赛要求演奏者只能使用作曲家版本时,说:“因此,在那段令人生畏的三连音段落[註 9],L·奥尔把六度双音改成单音的简化版本不能用了,我们就能听到这段的双音原版,有令人兴奋的短跳弓或者鞭弓(法語:'fouetté' détaché)[註 10],这是胡伯曼、在他之前还有布罗茨基等人演奏的方法。”[註 11][46]:98

鲍里斯·施瓦茨认为,奥尔的改编“既不好又无必要”[註 12]。他评价艾萨克·斯特恩1979年录制的协奏曲版本[註 13]:“这首协奏曲完全以其原始的美感出现,证明了柴可夫斯基对自己作品的信心。”[註 14][30]:38[47]

如今,奥尔改编的版本是这部作品最著名的改编版本,演奏家大都或多或少使用它。[40]

此外,小提琴家弗里茨·克莱斯勒也对作品进行了改写,但流传不广。[24][30]:11小提琴家、教育者奥塔卡·舍夫契克为这部作品撰写了《柴可夫斯基小提琴协奏曲的分析与练习》(Op.19)。[48]

Remove ads

地位和评价

柴可夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》是一部著名的小提琴协奏曲,[22][49][50][51][52]与贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》、勃拉姆斯的《D大调小提琴协奏曲》和门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》并称“四大小提琴协奏曲”。[5][25]:127[26]:117[29][53][54]同时,它还位列“十大小提琴协奏曲”,[38][55]有时也被列入“三大小提琴协奏曲”。[56][57]此外,它还是柴可夫斯基国际音乐比赛小提琴组决赛的必选曲目。[58]

2017年4月,Classical MPR在Twitter上开启“最受喜爱的20首小提琴协奏曲”的投票,柴可夫斯基《小提琴协奏曲》名列第一。[59]

2020年1月,Bachtrack公布了2019年古典音乐的各项统计情况,柴可夫斯基《小提琴协奏曲》为全年演奏次数第二名的管弦乐曲,仅次于贝多芬《第三交响曲》。[60]

Remove ads

- 汉斯力克:有那么一阵子这首协奏曲还算是音乐,比例恰当,而且不无才气。但很快地,野蛮占了上风,横肆暴虐直到第一乐章结束。小提琴不再是演奏出来的,它被硬生生地拉扯,被撕裂粉碎,被击打得青一块紫一块。不知是否有人能征服这些可怕的困难,但我确信布罗茨基先生让自己和听众都成为了牺牲品。柔板[註 15]几乎与我们和解,让我们改变对这部作品的不好印象,但它突然过快地结束,让第三乐章带领我们来到粗犷而嘈杂的俄罗斯集市的欢闹中。我们可以看到狂放下流的嘴脸,听到恶语相向的咒骂,闻到劣等白兰地的酒味。弗里德里希·维舍尔在提到某些油画时说“有些画臭得刺痛人的眼睛”,柴可夫斯基的小提琴协奏曲第一次使我们可怕地认识到,有些音乐也可以臭得刺痛人的耳朵。[5][18]:487[25]:129[40][61]

- 奥尔:

- 安婕·薇特哈斯:了解作曲家的背景和性格是很重要的。并非所有的作品都和个人有关,但在这部作品中,你能听到,困在无爱的婚姻中,他陷入了抑郁的危机。[註 18][63]

- 奥古斯丁·哈德利希:它是小提琴曲目中最折磨人的协奏曲。它自始至终情感强烈,即使在轻柔的片段中也是如此;巨大的技术挑战,对体力也有要求。演奏这部作品前,我总要热身至少45分钟,慢慢练习棘手的乐段,直到我感到舒适为止。[註 19][63]

- 陈锐:柴可夫斯基的《小提琴协奏曲》受到芭蕾的很大影响。想想《胡桃夹子》、《天鹅湖》、《睡美人》,协奏曲的大部分像是舞蹈,每个故事中都有一个主角。我敢说,这个主角一定是英雄的冒险家,他高尚,他骄傲,还有自我反省的时候。[註 20][63]

- 約夏·貝爾:我们都在试着去弄明白作曲家想要表达什么,这是个有待解决的大谜团,但同时,他确实告诉了我们的,有八成我们常常忽略了![註 21][63]

- 伊扎克·帕尔曼:困难有两种:技术上的,你可以通过练习解决;还有不适。演奏柴可夫斯基是不舒服的,无论你练习多少。[註 22][63]

- 麗莎·巴蒂亞什維利:我从音乐中听到,音乐背后的人相当脆弱,而同时他仍在努力把生活中的美带到音乐中。因为无论生活中发生了什么,我们最终都在寻找美。[註 23][64]

电影中的應用

注释

- 原文:俄語:На этот раз случилось так, что я не мог побороть в себе охоты набросать эскизы для концерта, а потом увлёкся и оставил в стороне сонату,...

- 原文:俄語:Я кончил сегодня концерт.

- 该演出是有管弦乐队的首场演出。在这场演出之前,这部曲子的小提琴和钢琴版本已经演出过了。

- 华彩乐段一般置于尾声之前,而这首曲子放在了展开部之后。

- 指第69—80小节,及相同的259—270、476—487小节

- 原文:Auer made certain very reasonable cuts. The main one was twelve measures in the third movement. Tchaikovsky has a short refrain repeated seven times there. If you're listening to a recording, you might think it was stuck.

- 指第一乐章第111-117小节,及再现部中对应的287-290小节

- 原文:Thus the simplification of the redoubtable passage in triplets (in sixths) by L. Auer (who reduced it to single notes) is no longer admitted and we now hear it in the exiting dry spiccato or else 'fouetté' detaché double-stop original version, the way Huberman (and before him Brodsky and others) used to play it.

- 原文:neither good nor necessary

- 由姆斯季斯拉夫·列奥波尔多维奇·罗斯特罗波维奇指挥美国国家交响乐团,该版本中,第一、二乐章采用的是柴可夫斯基原版,第三乐章则采用了奥尔的每一处删节

- 原文:The Concerto emerges in all its pristine beauty and vindicates Tchaikovsky’s faith in his own work.

- 指第二乐章

- 原文:英語:... the great Russian composer's Concerto in D major has held its own in all the concert halls of the cultured world, and in every studio where rational violin-playing is taught.

- 原文:英語:The concerto has made its way in the world, and after all, that is the most important thing. It is impossible to please everybody.

- 原文:英語:It's always important to understand the composer's background and personality; not all pieces are personal but in this one you can hear that he's in a crisis of depression, of being trapped in a loveless marriage.

- 原文:英語:This is one of the most exhausting concertos in the violin repertoire. It is emotionally intense throughout – even in the soft passages – and the technical challenges are immense, so it is physically demanding as well. I always warm up for at least 45 minutes before playing this piece, slowly working through the tricky passages until I feel comfortable.

- 原文:英語:Tchaikovsky's Violin Concerto has a lot of influence from ballet. Think of The Nutcracker, Swan Lake, Sleeping Beauty. Much of the concerto is like a dance and in every story there's a main character. I would say that this this one is definitely the heroic adventurer, one whose character is noble and proud with moments of self-reflection.

- 原文:英語:We are all trying to figure out what the composer wanted; it's this big mystery we are trying to solve. Meanwhile we are usually ignoring 80 per cent of what he actually did tell us!

- 原文:英語:There are two types of difficulty: technical difficulty, which you can solve when you practise, and then, of course, discomfort. The Tchaikovsky is uncomfortable to play - no matter how much you practise it.

- 原文:英語:What I hear in his music is that the person behind it is quite vulnerable, and still at the same time trying to bring to his music the beauty of the life. Because that's what we're all looking for at the end to whatever happens in life, to still seek for the beauty.

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads