热门问题

时间线

聊天

视角

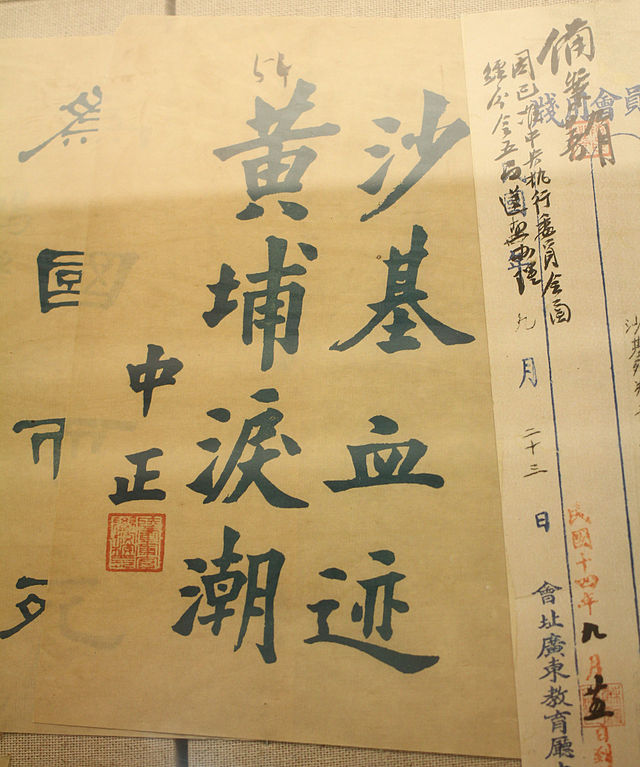

沙基慘案

1925年6月23日发生在广州的一起政治事件 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

沙基惨案,又稱沙基屠殺[1]、沙面事件(英語:Shameen Incident)[2][3]、沙面襲擊(Shameen Attack)[4]或六二三事件,是1925年6月23日發生在中國廣州的一起武裝衝突。事件中英、法士兵开枪射擊在沙基路遊行示威抗議的隊伍,造成中方平民严重伤亡。對於冲突的責任與經過,廣州革命政府與英、法租界方面的說法有較大出入甚至衝突[5][6],并引发相应外交纠纷[2]。

Remove ads

背景

沙面(Shameen)租界形成於第二次鴉片戰爭後,由小沙洲人工填筑成島嶼沙面岛,其中法租界占有东部的1/5,英租界佔有西部4/5。岛上与廣州华界隔一条沙基涌(Shakee Creek),两个租界各有一桥与廣州华界相通,通常被稱為東橋(或法國橋)及西橋(或英國橋)。沙面岛对岸的华界马路则被称为沙基(Shakee)。当时除英法两国外,沙面岛上也居住着美国、日本、葡萄牙、丹麦等国的驻粤使节、商人与侨民,成为“国中之国”[7]。

1924年,在孙中山等人的支持下,第一次国共合作在广州展开,广州革命政府与苏联开展合作,以其推动其主张的“国民革命”。6月,黄埔军校成立。10月,广州爆发商团事变。广州革命政府、国民党、共产党与苏联都认为商团在“英帝国主义支持下发动叛乱”,同时“英帝国主义”也支持包括陈炯明粤军、北洋军阀在内的势力[8][9][10]。

1925年前后,共产国际在全球支持西方殖民地的反帝国主义斗争[11],而英国与法国均拥有庞大的全球殖民帝国,因此英蘇、法蘇关系均出现紧张[12][13][14][15][16]。1925年4月,时任共产国际执行委员会主席季諾維也夫在《真理報》發表文章,指责“帝国主义列强”在中国“犯下的罪行”,并认为苏联应该“建議幾個中國人自殺以抗議帝國主義的暴力……建議數十萬工人示威和罷工”。季诺维耶夫同样认为,“摩洛哥與中國事件僅是即將到來的巨變的預演……這不過是暴風雨前的微風,其高潮將在印度及東方以蘇維埃政府的建立而達到頂點”[17]。英国方面则认为这些言论都是苏联计划在中国策划流血冲突的证据[18][19]。同时英国舆论对国共合作颇感疑虑与不满[20],有英人曾言认为“广州已成为激进主义的中心,国民党已经有一种共产主义的趋向。军事学校已经在黄埔建立,学生由俄国军官训练,一般说来抱有俄国的观点。他们在训练过程中,发展了两种对抗情绪,一是反对英国;一是反对基督教”[7]。而国民党方面则认为有关说法属于“谣言”,并对相关言论进行限制[21]。

5月,上海爆发针对日资工厂的工人运动。30日,南京路爆發公共租界工部局警察开枪造成示威民眾傷亡的五卅事件。6月11日,汉口反英工人示威中再次爆发流血事件,汉口英租界警察开枪造成多名工人示威者伤亡[22]。英国方面则认为“有無可爭辯的證據表明,俄國布爾什維克積極參與了這些動亂”,蘇聯“透過擾亂中國較年輕、較敢言的學生階級的思想,取得了相當大的政治成功”[18]。泰晤士报认为评论,“中国人民本质上如羊群,鲜有独立行动,受暴力者影响。苏联的恐怖手段使群众运动不可避免,且由其制造并操控”、““若乱局持续,中国将成为国际威胁…中国将沦为无良邻国猎物,列强因切身利益将被迫卷入。中国当前滑坡必致太平洋列强之战”。而法国方面的舆论亦有相似看法:“罢工只是一个借口……骚乱由受布尔什维克洗脑的学生引发”。上海国际租界市政委员会秘书在事后声称,工部局警方在罢工领袖占据的建筑物“确凿证明布尔什维克的资金在当前骚乱中发挥了最活跃作用”[23]。而据英法方面披露与报道,当时上海警方搜查一俄籍嫌犯,發現蘇聯設遠東戰爭部門,文件證實其派員至香港、廣州組織罷工,苏联人多瑟(M. Z. Dosser)持6月16日證書赴港穗策劃罷工[24][25]。香港警方6月17日查獲國際武器走私,指德國為主要來源[17]。

葡萄牙驻广州领事柯达对国共合作有类似的疑虑,其认为:“广州的情况并非中国独有……一张几乎遍布全球的布尔什维克实验网络正在席卷世界。莫斯科选择并指导那些处于腐朽或初现反抗精神的地方进行政治试探……中国,由于各种原因,被指定为布尔什维克活动的最佳场所”,“欧洲必须在中国抵御共产主义,尽管这看似不可思议……我们之所以认为这一决定迟迟未下,只是因为没有哪个国家愿意或能够独自承担对中国宣战的后果”。有学者认为柯达立场上倾向于支持武力干预中國,但里斯本和其他大国的政府则倾向克制,因此柯达也与与葡萄牙当局发生多次摩擦[26]。瑞典驻广州领事则报告,其认为“根据俄罗斯布尔什维克方法的结果,广州的未来前景非常暗淡,因为广州没有足够强大的党派来抵抗几乎控制整个省份的布尔什维克……他们的唯一目标是打击和摧毁资本家和资本主义国家。他们对人民没有怜悯,即使他们给人民带来无尽的痛苦;只要他们达到了目标,他们就不关心”[27]。

6月2日,中共廣東區委與共青團廣州地委聯合成立臨時委員會,動員群眾舉行示威巡行,聲援上海五卅運動。當日在廣東大學操場召開大會,吸引數千名參與者,以學生為主,其次為工人約千人,軍人僅派代表參加,商人參與最少。臨時委員會聯繫六大團體共同發起,包括中華全國總工會、廣州工人代表會、廣東全省農民協會、廣州市商民協會、廣州學生聯合會及青年軍人聯合會。其中,工農兵學四團體由中共直接掌控,廣州市商民協會則由國民黨中央商民部在中共策劃下組織,成員多為國民黨員,規模較小。大會議決組織廣東工農商學兵援助上海被害同胞聯合會[28]。

期间,预感到局势将会进一步紧张,葡萄牙驻广州领事柯达请求派舰到广州增援:“各国拥有在华利益的战舰开始抵达广州港。唯有葡萄牙,拥有距离仅六小时航程的殖民地,却未派遣一艘战舰或一艘武装小艇。我通过电报、无线电、公函和书信反复请求派遣‘祖国’号炮舰”,同时葡萄牙领事馆也聘用流亡白俄士兵作为保安卫队协防领馆[26]。

6月初,滇军杨希闵、桂军刘震寰在广州发动兵变,宣称要推翻广州政府,“把广东从共产党人手中解放出来”[29]。據東征軍蘇聯顧問加侖記述,廣州革命政府本來打算于月初“在香港和广州同时举行罢工”、并使“这次罢工转变成一次全国性的反帝怒潮”。但“因为担心帝国主义者利用香港海员和沙面工人大罢工而插手政府与滇军之间的冲突”,所以“决定在不放松罢工准备工作的情况下,等待政府军攻克广州,再举行罢工”[8]。“廣東工農商學兵援助上海被害同胞聯合會”聲援上海五卅運動的活動暫停,但仍派邓中夏、孙云鹏以中华全国总工会代表的名义赴香港宣傳,運動香港八校學生組織學聯會,与苏兆征、何耀全等人密切配合[28]。共青团广州地委也派蓝裕业、周文雍等人到香港,发动香港学生组织联合会,并发出罢课返省宣言。中共中央广州临时委员会之后指定由黃平、邓中夏、杨殷、苏兆征、杨安等五人组成党团,作为中共广东区委领导杯葛与罢工的直接指挥机关[30]。

时任中共总书记陈独秀认为,杨刘的兵变是“勾结英国”,“在香港勾结帝国主义的英国及其走狗陈廉伯、马素,谋倒广州国民党政府”。广州革命政府肃清“内部反革命势力”,亦有助于“间接反抗帝国主义的英,日势力侵入广东”,令广州成为“反帝国主义重镇”[31]。6月12日,从粤东汕头等地前线返回广州的黄埔东征军主力击败杨、刘军队,平息兵变。第二天,沙面和广州的所有外国企业(除蘇、德兩國)和私人企业的工人举行罷工[8]。香港工人亦团体为声援上海抗议,发动省港大罢工,香港海员、电车和印刷等行业工人纷纷离职返回广州。当时,廣州市政委員長伍朝樞及建設廳長孫科主張,罷工應限定為三天的政治性罷工,以控制影響。而廣州市公安局長吳鐵城反對罷工,極力防止示威巡行群眾出現“過激行為”。部分工人領袖則認為,缺乏政府財政支持,罷工難以長期持續[28]。

6月12日,莫斯科多场集会抗议声援上海五卅运动,决议支持中国民族运动。苏联工会中央委员会亦电汇北京5万卢布,援助罢工者及死亡学生家属[23]。6月16日,莫斯科华侨2千余人在革命剧场集会,会后全体到英国、日本驻苏联大使馆递交抗议书。大不列颠共产党也公开号召英国工人,“截阻载运军火赴华之车船”以声援中国反帝运动。英国左翼和平主义者罗素也对沪、汉案发表言论,谴责英帝国[32]。

6月17日,由廣東中共黨團積極推動,召開了廣東農工商學兵各界代表大會,以聲援五卅事件的反帝國主義運動。會議吸引了300名代表,來自120多個團體,由中華全國總工會代表、中共黨員李森(李啟漢)主持。中共黨團擬定宣言、章程、行動方案及要求條件等。大會制定了抵制英、日、美貨品,拒用外幣,實行經濟斷絕,禁止出售糧食及原材料,號召“帝國主義企業下的工人全面罷工”,提出“對帝國主義的十三條要求”等方針。此外,大會確定於6月23日舉行各界示威大巡行,並通過對外協會章程,選出執行委員。廣東工農商學兵援助上海被害同胞聯合會,在中共黨團倡议下改組為廣東各界對外協會,以作為“抗議帝國主義”的核心組織[28]。

6月20日,兩名日本人穿過東橋(法租界方向)進入廣州時遭到槍擊,日本福華醫院的財務主管死亡,另一人受傷[33]。由於兩人身上攜帶了大量金錢但未被劫去,因此租界方面認為事件可能有政治動機[18]。而屬於台灣的福華醫院醫院具有半官方性質,日本領事向當局強烈抗議,並要求賠償及在沙面周邊部署警察,同時敦促居住沙面外的日本人前往沙面避難[34]。

期間許多居住廣東的外國人前往沙面避險,其他人則前往香港[34]。21日,中共領導組織沙面3000多洋务工人罢工[35],退出租界,并组织“沙面中国工人援助上海惨案罢工委员会”[36],指“英日美法等帝國主義,不但飲我中國人民之血、而且食我中國人民之肉。不但搾我等之血汗、而且取我等之生命”[6]。在广州市内英、日、美洋行的中国职工也参加罢工。因罷工影響,沙面外國人與廣州的物資與信息聯繫也幾乎被切斷[37]。在此期間,擔心局勢緊張,衝突爆發,在沙面居住的部分英國、日本、法國等國家的僑民也乘船前往香港暫避[33]。葡萄牙驻广州领事则向里斯本报告,谓在“桥梁入口处,罢工者手持白旗、腰佩手枪,欢迎离开的人,虐待试图进入的人”、“传言武装部队将入侵租界,以报复上海事件……学生中通过抽签决定了首批牺牲者,以强行通过桥梁”[26]。

當時共計停泊在珠江白鹅潭等水域的外國軍艦包括:英國5艘、法國3艘、日本、美國、葡萄牙各1艘。由於當時在廣東的日本軍艦僅有「竹」號一艘,日本當局亦計劃“若沙面日本人陷入危險”,將從佐世保增派軍艦[38]。当时,法租界一方有法军‘阿格斯’号(Argus)和葡军‘祖国’号两艘军舰。法国指挥官拉法尔格(Lafargue)请求葡舰“仅在受到攻击或接到请求时开火”援助法舰,法国领事也请求葡领事“派遣停泊在葡萄牙商船上的卫兵”、“70余名武装、装备齐全、每人携带100发子弹的卫兵登陆”协防法界。此后,两艘法舰‘警戒’号(Vigilante)及‘牵牛星’号(Altair)抵达[26]。

由於罷工等行為被英方認定是“季諾維也夫外交政策的一部分”,6月22日,沙面英法租界方面预料到第二天(6月23日)的广州示威可能引发冲突,由英國駐廣州總領事杰弥逊(James William Jamieson)向广州革命政府外交部部長伍朝枢交涉[40][41]。杰弥逊在信中指其有“可靠的消息來源”指第二天的示威可能会有学生攻击沙面的桥梁,因此其告诫英国国民不要参与其中,并且警告“任何試圖進入沙面英租界的企圖都將遭到武力抵抗”[42],而责任“由广州政府承担”[43],“如果不幸這些事情發生在這裡,那些利用群體心理實施暴力行為的人的血將落在他們自己的頭上……我這樣嚴肅地寫下這些文字,是為了防止日後有人說,帝國主義的殘酷槍砲肆意屠殺無辜的中國青年”[44][45][46]。

法国领事吕尔庚(Jules Leurquin)[47]担心上海、汉口的冲突事件重演,也对廣州当局表达忧虑,希望中國政府尽一切可能避免冲突爆发[48][49]。对于英法领事的交涉与忧虑,革命政府当局则向其保证游行将和平进行[50]。美国驻广州领事精琦士(James Douglas Jenkins Sr)也向廣州当局通信,吁其注意广州的“反外国宣传”(anti-foreign propaganda),并希望得到关于美国人生命与财产安全的保证[51]。廣州警察当局对此向其保证将尽一切所能避免冲突爆发[52],并且不认为游行会发生混乱[49]。而根據事後參與遊行的嶺南大學學生敘述,他們在參與示威前也得到主辦方的保證,遊行會是“非戰鬥性”(non-combative)的示威[53]。

6月22日上午10时,沙面各国领事团召开会议,讨论“应对中国武装部队可能袭击”的防御措施,由英国、葡萄牙、美国、德国、比利时、法国、日本和意大利领事组成,通过决议,“英法两国军舰指挥官分别负责各自租界的河面及陆地防御;停泊在港内的其他外国军舰将在能力范围内,根据英法指挥官的请求提供必要协助,包括派遣人员和物资上岸,或用舰炮和机枪对指定目标开火;仅在极端情况下,如中国人向沙面开火或试图强行穿越分隔租界与华城的河道,租界地面部队才可开火,若不足以应对,军舰将随后开火;英法指挥部之间保持联络”。此决定因在广州的最高军衔军官为美国人而作出[26]。

因不相信可以依赖当局的承诺保护租界的安全,对此形势,沙面當局也用沙袋和鐵絲網面向沙基方向加固了租界橋樑,加設電網,并且在战略要点架設了机枪。同时也动员了租界工部局的志愿军(非正规军)协助防御[49]。中方事後則認為這是沙面方面早有準備攻擊的證據,指其“心居險惡、事前高築沙包、密佈兵艦、爲槍殺我巡行羣衆之預備”[6]。据蒋先云回忆,指当时沙基沿岸商铺的店主大都已紧闭店门,认为“我们早看见沙面已安置机关枪及沙包,知今日必有大事,故我们早将店门关闭”[54]。

根據時任瑞典駐廣州領事赫尔斯特伦事後的聲明,其指在事件發生的前一天(22日),中方的“機槍就已經在沙面對面的房屋頂上就位了”[55][56]。而根据葡萄牙领事对里斯本的报告:“当晚,所有军舰进入战斗岗位,标定目标,用沙袋保护炮组和机枪,准备登陆部队。租界内构筑掩体,堆积沙袋,设立路障,组织机枪阵地……与此同时,中国人在沙基街的房屋中悄然架设机枪和一门小型旋转炮。从沙面可听到华城边界传来的俄语”,“23日拂晓,沙面宛如操练场……一旦发出警告信号,‘祖国’号将派遣两挺机枪,与葡萄牙商船卫兵及海军分队一起,赶往中国人可能强攻租界的位置”[26]。

Remove ads

经过

在廣東各界對外協會倡议下,廣東省長公署下令,6月23日各機關團體商店一律停業一天,各机关人员一律停止办公,參加当天的游行,自是日起下半旗,人民臂纏黑紗七天, 以示對上海、汉口死者的哀悼[28][57]。6月23日中午12时,10多万工人、商人、学生、以及持槍[49]的黃埔軍校學生在东较场举行集会,要求“打倒帝国主义”[58]。黄埔军校第三期入伍生800多人、党军第一团第三营、第二团第二连、第四连、第七连共约两千人亦前往参加。大会由国民党中央执行委员会部长、中共党员谭平山主持,广州革命政府陆海军大元帅胡汉民代表国民党中央和广州革命政府在大会上讲话,周恩来代表黄埔军校讲话。

示威会场提出“收回租界、海关和取消一切不平等条约”等要求[58],呼叫“打倒英日美帝國主義”、“全世界被壓迫者聯合起來”、“中華民族解放萬歲”、“援助沪案”、“惩凶”、“赔偿”、“收回租界”、“收回领事裁判权”、“对 英日经济绝交”、“实行国民革命”等口号,手持「打倒帝國主義」「收回領事裁判權」、「取銷一切不平等條約」「援助上海五卅慘殺案」、等標語小旗[6]。

下午1点大会结束后,隨後參與者開始游行到沙面租界对岸的沙基,推举党军第一师师长何应钦为总领队,其身着上校制服。游行路线由東較場經惠愛東路、永漢路、直出長堤西濠口、沙基、菜欄街、簑衣街、杉木欄、福德里、十八甫、槳欄街、太平門、至西瓜園散隊[6]。中共广东区委主要负责人陈延年、周恩来也参加了游行[59]。游行隊伍有骑巡大队、军警分段维持秩序,黄埔军校的学生也手持红旗往来纠察[57]。

参加游行的隊伍按照香港罢工工人、广州市工人、市郊农民、商人、学生、粤军、警卫军、湘军、讲武军校生、黄埔军校生、党军第一旅教导团(工、农、商、学、兵)的大体顺序从东较场出发,四个人为一列,高呼“反帝反封建”口号,很多人手里拿着写有“打倒帝国主义”、“为死难者报仇”、“废除不平等条约””、“收回沙面租界”等字样的小旗子。游行队伍包括大旗、骑巡队、粤军驳壳队、工团、铜乐队、各女校、男校大学、中小学、警卫驳壳大队、警卫军讲武生、湘军讲武生、陆军军官学生、粤军十一团[54]等。据参加游行的黄埔軍回忆,军人走在游行行列最后是为了“展示和平示威中军队做群众后盾之意”[58]。也有人指黄埔军“排在游行队伍的最后面……主要是考虑到黄埔军纪律和体质都比较好,让他们殿后,可以保持游行队伍的完整”。大会主持则解释“打反革命上火线时,军队当为民众的前锋;游行是文明的示威,军人当为民众的后盾”[60]。

蒋先云记述:“经过东桥至沙基,见对岸沙面沿河并无一人行走,河内小船中的船妇皆躲着不敢抬头,沙基街的商户全体紧闭”[54]。而在游行期間,沙面的外國人目击者(包括领事、外交官、平民)均指沙面岛前沙基路的遊行進行得“非常和平”[56][50],美国领事精琦士也向美国国务院报告当时“并无麻烦的迹象,旁观者开始放松,感觉暴乱爆发的危险已经过去”[61][49]。这与中方记录所指游行和平的记录一致。英国领事指此时其正准备“返回領事館,向公使館發電報表示遊行隊伍已平安結束”[62],但有人建议他等队伍全部通過之後再通知”[63]。

下午2时15分,游行队伍已到达西堤沙基口,转入沙基一带,前队并已经过沙面西桥口,转入菜栏街,计划返回西瓜园散队。约2时40分,何应钦命令暂停呼喊口号,改唱《国民革命歌》。此時岭南大学、坤维女学、圣心书院 、女子师范、执信、广州二小等校和黄埔军校的学生将抵西桥口[59]。沙面方向的目擊者指,學生隊伍和平遊行,“舉著橫幅……高喊著美式大學的口號”(嶺南大學為美辦學校),“一些歐洲人儘管被警告不要這樣做,但還是暴露在人群中,以便清楚地看到遊行”[50],亦有外資學校的教師嘗試在隊伍中辨認學校的校旗[64]。

根据沙面當時旁觀者的描述,在东桥(法界方向)的戒备非常森严,沙包高垒,“橋上設有重重路障”,未有发生事件,西橋(英界方向)則“路障幾乎都隱藏在視線之外…似乎是一個脆弱的地方”[50]。華僑日報的報道引述一名西方女士的目述,指“繼女學生之後者,乃……黃埔學生軍也。該軍有軍官裝來者騎馬前行。殿其後亦為騎馬軍官……一望已知其為白種人,蓋俄國軍官也。未幾忽有擲石入沙面者”[65]。嶺南大學的學生則指其遊行隊伍後面就緊接著黃埔軍[64]。而大量的黄埔军学员队伍,則由騎著小馬的苏联人帶領,他们“戴著紙面具,幾乎完全遮住了臉”[4]。法國與香港方面的報導亦同樣提及位於隊伍最後方的“蒙面騎馬的俄羅斯人”[66] [67]、“由騎在馬背上的人帶領”[50]。下午3时,当游行队伍行经沙基西桥口时,雙方發生衝突。

Remove ads

關於何方首先開槍的問題,雙方各執一詞,其說法如下:

广州市警察第九区署署长沈崧则指其目击沙面一名“面部尖削,头顶作短发西装式”的外国人在域多利酒店楼(今胜利宾馆)上持手枪射击,随后屈臣氏药房旁及沙面其他地点传出机关枪声[58][6][70][59]。聖心學校的學生鄒澤智則報告:維多利“酒店門前,均有沙包堆積。酒店門前站立數人,均著便裝,內有一穿黃褲白衫者,狀甚兇悍,見我巡行隊,拔槍欲射,其中一人急為制止。我群眾見此情形,秩序大亂。有隊員高呼:「無事,不必恐慌!」秩序稍為恢復。繼見數人急足奔入維多利酒店。未幾,黃褲白衫者開槍,向巡行隊轟一響。沙面東便連發二槍,機關槍及步槍、大砲繼續由沙面發出”[70]。華僑日報報道,亦指有學生謂“法兵先開槍”[65]。

在事后广东省长胡汉民致英、法、葡三國领事的照會中指:“各界爲滬案列隊巡行、路經沙基。巡行隊已將過盡、而沙面英界兵警、猝然以機關槍及步槍向隔河巡行之羣衆轟擊。法界兵警、聞聲亦同時發槍”[6]。時任國民黨黨軍第一師師長何應欽,事後報告其目擊情形,指遊行中“卜卜之聲、猝由予之後面而來。初尙不料帝國主義者有如是之兇殘、猶泰然疑爲民家燃放爆竹也。乃卜卜之聲旣響愈密、而婦孺之慘哭聲、羣衆之喧嚷與呼救聲、一時並作。予乃折回沙基巷口探視、見對岸沙面英兵已分佈於事前准備之沙包內、竟用機關鎗及步槍向我巡行羣衆掃射”[6]。

事后广州政府组织的调查会中,搜集了游行队伍中不同人士的证词。如当中岭南大学学生伍伯胜,描述了枪声的突然爆发:“本队刚过尽西桥,忽闻屈臣氏药房左近,发现枪声。……机关枪亦连续自沙面发来。”多位证人,包括学生李云龙,指枪弹从沙面洋楼及机关枪阵地射出,无差别击中游行者:“一一弹飞来,中一石柱,第二弹即中许耀章,彼即倒在柱外。” 党校长联合会代表黄祖培则报告,“余行近西桥口,突闻有枪声,由沙面西桥口对面洋楼上发出”。大学生李燮华指“我行过西桥,忽闻枪声,以吾耳所闻,确知发自沙面者,因当时心尚未甚惊惧故也。无何枪声渐 密,我即奔入街边。此时各骑楼石柱,均已有人伏避”。[6][70]

广东法官学校学生陈惠苍报告:“本校学生人数不多,故夹杂其他学校小队之内, 与岭南学生相去不远。岭南学生之后,尚有小学生队、女学生小队,再其后则系武装巡行队”,“余行过西桥数步,忽有枪响发自沙面洋楼。余等回顾,后方忽乱,因即走避。继闻机关枪甚密,由沙面射来……及枪声起,均纷纷走避,大约落水死者亦复不少……入内街后,复闻枪声不绝”。执信学校学生陈国新报告:“余兄弟等四人……是日随众巡行。 将至西桥,忽闻枪声乱响”。广东总工会理事陈森报告:“岭南学生及其他学生等行近其昌洋行时,沙面某酒店即放枪向我巡行队射击”,“我工人巡行队当枪声起时,避入内街”,并指如广三铁路局长、香港中学代表、省农民协会代表、岭南农科大学生、华侨代表等证言所述情况相似。[6][70]

据时任党军第二团第四连连长,黄埔第一期学生宋希濂回忆,游行队伍“突然受到维多利亚酒店楼上和英国工部局等附近洋楼内,以及事先隐藏于沙袋工事后的英、法水兵的射击”[58]。而党军全体入伍生事后对蒋中正廖仲恺的报告也称,游行队伍至沙基口时,“英日等帝国主义卽用机关枪向我同胞扫射,如临大敌,射至一小时之久”[6]。軍官學校學生常務委員朱棠報告:“本校人員、學生隊參加巡行,將至沙基口時,見沙面馬路相近小河一帶及洋樓上,均已設機關槍,並有洋兵多人。沙面東橋有外國人持望遠鏡,向我巡行隊窺視”,“及將至西橋附近,對岸洋房空隙中,站有一人瞭望後,開鈴聲數聲,類似報火警之鈴聲。彼岸站立之人,立即走避,鈴聲即作,機關槍聲亦隨之而起,均向我巡行隊射來”[70]。

黃埔軍蘇聯顧問加侖將軍亦記錄:“租界突向走在军队游行队伍前头的黄埔军和走在黄埔军前面的商会和学生组织开枪射击。非武装的游行者遭到机关枪和英、葡军舰开炮射击之后,纷纷躲进华人区的窄街小巷,慌乱之中互相压挤。部分游行者为了逃命,跳入沙基和城区之间的河里”[8]。

《中国共产党历史重要事件辞典》記錄:“密集的游行队伍路过沙基时,突然遭到沙面租界英国军警的排枪射击,停泊在白鹅潭的英、法军舰也开炮轰击,造成示威群众惨重伤亡”[9]。广州市人民政府2001年所立的《沙基惨案纪念碑重建说明》指:“当队伍途经沙基时,突遭驻沙面租界的英、法帝国主义军队开枪扫射”[71]。

中国国民党中央执行委员会在事后的宣言中记:“不料于三时十分行经沙面对岸,突有沙面外国兵,发枪向巡行群众射击,继以机关枪扫射, 又继以外国兵舰之大炮”。廣州市公安局當日命令記:“本日本市为援助上海惨杀事件,各界联合大巡行,经过沙基时,不知何故,被沙面英法租界军警及兵舰开枪及机关枪炮,向我市民巡行队扫射,死伤甚众,政府与市民同深恸惜”[6]。

中华民国最高史政机关國史館所編《中華民國國史紀要》記載:“當遊行隊伍行抵沙基時,珠江對岸的沙面英法租界士兵突以步槍與機槍對示威群眾掃射,同時停泊於白鵝港與沙基口的英、法、 葡軍艦亦發砲轟擊,遊行群眾傷亡達600餘人。”[72]

Remove ads

据北京美国公使向華盛頓的报告,指一个美国人亲目看到苏俄军官指挥黄埔学生军先行向沙面的英、法守军开枪[74],美国领事报告则指“士兵们突然散开了队形,一声枪响。紧接着,又是几声枪响,接着是一阵步枪和机关枪的轰鸣”[49]。沙面英商席爾瓦(Silva)则指,“看到遊行隊伍末端一名舉著橫幅的年輕人故意將橫幅放下,然後拔出一把左輪手槍,朝沙面方向射擊。彷彿事先安排好的訊號一樣,整個遊行隊伍隨即轉身向沙面開火”[4]。

日本東方通信社也報導,“黃埔軍校生由俄羅斯教官率領。當學生軍隊伍的先頭部隊抵達英國橋時,廣東方傳來一聲槍響,作為信號”“示威隊伍首先向沙面各國的陸戰隊開火”[38][75]。根據時任日本駐廣州領事清水亨、駐香港領事村上義温發至日本外務大臣幣原喜重郎的報告,則綜合了英法指揮官、英法租界附近的多名日本僑民的說法,指“當學生軍先鋒抵達英國橋附近時,原本在土袋上觀看遊行的租界警備兵退至土袋內側,進行防備準備”、“開火可能因學生軍在動盪與恐懼中,有意或無意間開槍所致”、根據採訪的“英國海軍指揮官的說法,第一槍明確從中國方面發射,子彈掠過其頭部”[76]。

据香港華僑日報引述現場現場一名西方女士及另一名葡萄牙人的自述:“俄國軍官,忽將手中將旗一揚,學生軍即立時停步。繼後該軍官又拔槍向空施放。儂知禍將發,即急先走避。不旋踵而兩岸鎗聲連發,聲若串炮”,“俄國軍官忽向空發槍。學生開聲,即全體臥倒地上,向沙面施放排槍。在沙面之英法海軍,即往沙包裏還槍,並用機關槍數挺向學生軍施放。一時槍聲卜卜,狀若大戰”[65][77]。纽约时报、南华早报等则引述如美国女传教士Julia Meadows等人的声明,指沙面方面为了保护生命而“还击俄罗斯人领导的中国学生”,“獨立证人指称中方的建筑上也有人开火,并有人看到俄国军官”,“法、英、葡、日、美水手与志愿军用步枪还击……志愿军被告知在海军指挥官命令前不要装弹,因此不可能先开火”,“中方随后尝试冲击沙面桥梁,机枪开始开火”[78][79]。

根据香港孖剌西报的报道,当队伍接近西桥(路障较隐蔽)时,黄埔学生军在军官“给定信号”下突然转身,使用步枪和机枪向沙面租界开火[50]。《士蔑西報》的报道中則引用圣希尔达学院(St. Hilda's College)的本德拉克(Bendelack)女士称,亲眼看到士兵从女学生身后开火,沙面守军最初未携带弹药,仅在遭到攻击后取枪还击[64][80],她認為“女學生不知道她們附近的士兵打算開槍,因為一旦開槍,她們就得逃命”、“遊行隊伍太長了,只有一小部分參與者能看到到底發生了什麼”[64]。而一个指自己目睹了战斗全过程的沙面官员告知南华早报,“實際進攻是由俄國布爾什維克領導的黃埔軍校學員進行的”、“後面是無辜的旁觀者,他們…沒有意識到發生了什麼”,并认为“黃埔軍校學員和他們的俄羅斯主人的襲擊是我一生中見過的最卑鄙的事情”、“整件事簡直就是一場變相的軍事遊行”[4]。

法國方面的報導則指,“當時多國領事、海軍軍官及部分平民當時在沙面碼頭(le Brund Shameen)觀看遊行”,而“由俄羅斯軍官訓練並指揮”[81]的黃埔軍“在俄羅斯人發出的信號下,向沙面開火 ”[82],並且“在俄羅斯軍官的驅使下,中國學生軍多次衝向橋樑,試圖攻入沙面,但被擊退,損失慘重”[83][67][84]。而葡萄牙领事柯达对里斯本的报告则描述:“突然,一枪朝詹姆斯爵士(英国领事)方向射去,子弹嵌入墙壁;紧接着一枪击碎海关主任的膝盖骨;又一枪奇迹般从我和法国领事头部间穿过,击中我们身后巴斯基危先生,当即毙命。所有这些发生在两秒钟内”[26]。

時任瑞典駐廣州領事赫尔斯特伦(C.J. Bertil Hellstrom)在事後發表聲明,指其當時在沙面目擊了衝突情況。他表示“第一槍是由沙基街的中國人打出的,而沙面的還擊稍有延遲”。他認為事件是“布爾什維克為了宣傳目的而精心安排的”[56],在交火發生之前,遊行隊伍的尾部靠近時,“遊行隊伍兩側的煽動者”“讓他們陷入了瘋狂”。而軍隊前方亦有一群童子軍,“人們揮舞著旗幟,大聲抗議沙面”[56]。赫尔斯特伦也认为,“在广州的射击事件后,普遍认为中国人没有向沙面开一枪,但后来有更多消息传出,中国人知道部队开了枪,但认为他们只是为了自卫,城里仍然相信是沙面先开的枪”[27]。

丹麥駐廣州領事華萊士·漢森(Wallace Johan Gottschau Hansen)則在6月25日的報告中表示,他從沙面維多利亞酒店陽台親眼目睹事件,稱當日中國學生、工人等群眾的遊行非常和平,類似歐洲的政治示威。但當遊行隊伍中出現揮舞紅旗及蘇聯旗幟的單位,隨後跟隨全副武裝的軍隊(疑為黃埔軍校學生)時,局勢突變。漢森指其目擊中國士兵在李氏公司巷口附近將槍支從肩上取下並開火,子彈射向沙面,迫使他躲入酒店避彈。英、法海軍隨即以機關槍還擊[85]。一名沙面女性居民则描述上述游行队伍后面示威较为激烈的团体用英語高喊“殺外國人”(Kill the foreigners)的口号[4]。

事後英國公使館公佈了向中國外交部發送的兩份關於沙面事件主題的照會的文本。其中7月15日的第二份文本,附有一份由美国阿什维尔号人员总结的四名外國目擊證人簽署的聲明副本支持英方叙述,当中包括未参与交战的美国海军陆战队一名、两名美国银行家及一个澳洲公民[86]、他們指自己親眼目睹了黃埔軍率先針對沙面的襲擊[87]。

Remove ads

沙面内的英军、法军士兵听到枪声后,从沙面向沙基方向开机枪扫射。而黄埔校军也立即散开卧倒,分散沿河边占据地形,向沙面方面开火还击[88]。而根据当事黄埔军人士的描述,“在枪林弹雨中,周恩来和彭湃同志在群众中来往指挥战斗”[89]。黃埔軍蘇聯顧問加倫記錄,黄埔军“在遭机枪射击时镇定自若,为掩护人群,他们分散开来,并沿河边占据地形,向沙面开枪还击。人群一经逃散,黄埔军即行撤退”[8]。

而据宋希濂的回忆,交火中“许多楼房的玻璃门窗等被我(军)打得粉碎,我们全力向据守在沙包内的敌人射击,藉以压制它的火力”[90]。宋忆述“广州的街道下面一层都是每隔五、六步就有一个石柱,我又命士兵逐步退到石柱后隐蔽并继续向敌射击”[90]。也有军队在沿岸商铺的屋顶开火。由于英法方面的火力压制,部分人员以店铺为掩护,在交火后被迫从后门撤离,甚至从后墙凿开通道[91]。也有事后的广州革命政府方面材料称,整个过程中游行队伍中的军人从未还击[92],“巡行军人…虽手执武器,热血奔踊于忍无可忍的时机下,终于没有还他一枪”[93]。在冲突中,黄埔军的蒋先云双腿中弹,并指挥队伍撤到沙基马路北侧商店内和人行道之石柱后面。也有2、7连党军冲到东濠口桥边,对沙面方向的火力还击。部分中方部队因未得到开火的命令,继续以商店等地作为掩体躲避火力[60]。

英方记录指除了游行队伍中的军人以外,沙基街沿線民宅內也包含“中國機槍手和狙擊手”[94]。在开始交火中,游行队伍毫无防备,四散躲避,由于人多拥挤,很多人躲避不及,更有人因此落水[58]。约下午4时,冲突现场开始下雨[60]。战斗大概持续到下午4:30。英方记录指沙面停止射擊後,中國方向的狙擊手仍堅持射擊了一個多小時[94]。而加倫亦記錄“及至天黑,射击方停止”[8]。

Remove ads

根據中方事後記錄,英、法、葡軍艦均有向北岸開炮之舉動,如指“白鹅潭之外國兵艦、更開砲向北岸遙”、“法兵甘爲虎倀、開砲協助”、“致我羣衆當場受砲轟斃者百數十人”、“且有葡艦發砲之事、澳門華商、乃異常憤激”、“復有葡國兵艦。相繼施放大砲”[6][95]。

廣州革命政府事後向葡萄牙駐廣州領事柯達(Félix Borges Medeiros da Horta)表達抗議。後英國及葡萄牙領事均澄清指葡萄牙砲艇“卑地利亞”號(Patria,又譯“祖國”號)並未參與戰鬥[96][6][97][98]。胡漢民其後覆信葡萄牙領事,指“貴國兵艦與法艦、灣泊地點密邇、見有砲烟爆起、故疑貴國兵艦放砲。係報告者未經查實之故”,並進一步請求其澄清有葡萄牙“义勇团,或为葡籍人民,或为俄国入葡籍人民,亦开枪向沙面巡行群众射击”的傳言[6]。此後仍有記錄認為“葡領不承認開砲”是“抵賴之行爲”,認為“蕞爾渺小之葡艦、亦竟然加入開砲、無非受英領誘迫”[6]。

事后,柯达对里斯本的报告谓“中国人的惯常恶意和谎言立即编造说‘祖国’号在人群无序逃散时用机枪扫射”。而澳门代总督奥古斯托·山度士(Joaquim Augusto Santos)致葡萄牙殖民部长的电报则指:“广州共产主义者煽动民众,声称‘祖国’号开火引发事件……事实上,‘祖国’号指挥官及执勤军官的最新通信确认,该舰未开一炮”。柯達也报告“法国军舰在华人攻击后发射三枚空包弹。广东省长称此为‘祖国’号所发。“祖国”号此后返回澳门后,因在广州的表现收到嘉奖[26]。

對於法國軍艦的開砲指控,法國駐廣州領事呂爾賡否認法國砲艦釋放了實彈,指僅僅是牵牛星號(Altair)砲艇[17]放了三響空炮[99][98][100][101],並指是“召回軍官的警報信號”。而英方記錄認為假如存在實彈的砲彈發射,將“在擁擠的廣州城中產生”巨大影響,而事後廣州方面的調查委員會儘管提供了大量現場死傷者的相片[70],卻未能找到相應的砲彈證據[18]。

Remove ads

交火后,中方救护队冒雨前往沙基施救,当中包括廖仲恺妻子何香凝。据记载,何见现场情况后“恸哭曰,同胞同胞, 为国而死,死有馀荣,生者誓当努力雪此奇耻”。据红十字队记录,其抵达沙基时,现场“行人绝迹,店铺全闭”,尸体“穿肠破脑者有之,断颅折骨者有之,血肉狼藉”。救护队发现十余人重伤,然“以伤情过重,旋救旋死”。其中,一海员“被弹伤额面部,左入右出,下牙床骨被弹炸去,血肉模糊”,不久死亡;一党军刘著录“两下腿重伤,骨拆肉烂,流血殊多”,仍言“为国而死,虽死无憾”,拒绝优先救治,终被施救后安置[6],大部分中方的傷者都被送往光華、韜美及西堤公醫院等地治療[70]。事後,華僑日報報道現場沙面西方人的目擊描述:“學生軍卒不支,又適大雨,遲敗退……事後可見長堤一帶,均有學生軍之屍身”[65]。

而沙面方面的部分伤者,在事后也被送往香港山顶医院等地治疗[50]。日本平民傷者則撤至軍艦治療[76]。而丹麥駐廣州領事漢森則指其從沙面維多利亞酒店陽台觀察到事後中方警察收集屍體,脫下衣物並拍照,疑為宣傳用途[85]。

傷亡人數

根據廣州地方檢察廳辦理本案的記錄,嶺南大學兩名死者区励周、许耀章的屍體分佈在沙面西橋以西,而在沙基口則有十餘具軍官學生屍體。在東西橋之間亦有多具平民屍體[70]。在衝突現場,沙基方面的中方隊伍当场死亡人數包括軍隊與平民共有五十多人。至10月3日为“六二三沙基烈士”举行国葬仪式时,死亡出殡人数为61人。死者中包括黄埔军师生31人(据蒋介石《对沙基惨案之主张》所记载,黄埔军校入伍生12人,党军军官4名、士兵8名死亡。而《广州大本营公报》中记载:“党军、学生死亡32人”,另有“27人说”等)[102][70],包括东征军一團三營營長,共产党员曹石泉,二团二连排长义明道、陈纲,入伍生第七连排长文起代等[60]。周恩來則僅以身免。另有兩名蘇聯人死亡[來源請求]。

由於不同单位部队在交火中接到不同的命令,其伤亡情况不一。如蒋先云所率的部队,死排长2人、兵士3人,伤8人[60]。宋希濂所率连队仅有三、四人受伤[90],没有死者。根據《沙基痛史》中的死亡名單,黃埔軍、黨軍死亡29人[6]。中方平民傷亡包括13岁儿童1人、学生4人、教师1人、商民9人、工人6人,以及廣州私立嶺南大學之學運領袖曹耀亦受槍伤,其中有4位平民死者不足16岁。另有一百七十多人重伤[來源請求],轻伤者不计其数。

而包括军队与平民的死亡总数,存在不同说法。據1925年廣東全省總工會報告,事件共造成52人死亡;《廣州民國日報》則報導為47人。1950年代以後出版的多部中共黨史資料與地方志多採用「死亡52人、傷117人」的數據。2020年,党史研究者郭心葉在《沙基慘案傷亡人數考辨》一文中,參考多家醫院、紅十字會及時任廣東省醫學檢驗所記錄後,認為實際死亡人數為45人,其中38人身份已被確認,並指出「52人死亡」的說法可能包含重傷後續死亡者或統計重複的情況[103]。

Remove ads

据当时亲历者回忆,受伤与死亡的中国人傷口极大,难以救治,“有入口小而出口大者,有出入口深阔均数寸者,间有盈尺者”[6]。根据黄埔军校医官郭医生的证词,其认为当时英、法军队使用了当时国际条例已经禁用的達姆彈或软鼻弹。[104]而英方对此回应则指达姆弹早已停止生产,且软鼻弹不适用于机关枪。英方援引广州医院外科医生J.D. Thomson的证词,称“伤口多位于身体正面或侧面,部分伤口明显由弹跳或耗尽动能的子弹造成”,未发现达姆弹的明确证据。英方进一步分析,沙面与沙基间距离不足60码,子弹可能因螺旋运动或击中石墙产生碎屑,导致伤口较大,与达姆弹无关[18]。

沙面方向有一名法國丝绸商人巴斯基危(J. Pasquier)在交火中被黄埔军的機槍子彈擊中頭部死亡,另外身中八枪以上[5][6][50]。巴斯基危是里昂人,死時年齡在50至60歲之間,在廣州居住約20年,商業範圍包括廣州及香港,據目擊者指其當時正在圍觀沙基遊行的行列[50]。英法方面的记录指其是“當中國士兵開始射擊時……幾乎立刻就被一顆機槍子彈擊中頭部並向下射殺”,“因此子彈一定是從沙基街上略高於他所在樓層的其中一棟建築發射的[18]。

海關專員愛德華茲(A.H.F. Edwardes)、商人穆雷爾(V.G. Murrel)[50],以及三名日本、兩名法國平民受傷,如日本東方通信社的谷口源吾[38]。日本傷者中,一名傷者腹部貫穿[76]。

后续

事件发生时,作为黄埔军校校长的蔣介石身处军校,据其回忆其通过電話得知事件,后「變色出涕」,感慨「帝國主義者,不以華人為生命,屠殺之如犬豕,國耻至此,我何以生爲」,“闻之心肠为断,几不知如何为人矣,自生以来,哀戚未有如今日之甚也。上省时一路惨澹景象,天色顿呈不可思议之红灰色及黯淡色之情景,悲乎”,並氣憤地「切齒腐心,體發高熱…乃强起赴省垣北校場,集合士兵講話…約一小時,幾暈倒…下午病臥於要塞部」,對軍校生講演“述沙面惨杀案,谓惨凄之中,觉有一种光明,后死者固悲痛,而殉者则所乐也”,于7月初住院十多天。蔣介石也寫下《对阴(英)主战论》,並與加倫商討對英作戰計劃[107]。

事后蒋也在日记中表示,華人遭「英賊帝國主義所惨殺」,有「聞之心腸為斷」的哀嘆,更“自是日記册上,公日書仇英標語,用以自針”,每天在日记中以“阴番”形容英国,直至1926年9月,前后三百余条,要自己不忘此事,举如“英虏皆可杀”,“忘英番之惨杀我部下及同胞之仇之耻乎”“英夷可不灭乎”、“毋忘英番之仇恨”,“汝忘阴番杀你部属乎?”、“阴番不灭,非男儿/何以立国/何为革命/何以对先烈/无以实行主义/决不使广东经济独立/焉能解放一切人类/人类不平/中国焉能独立”等语[107][108][109]。

胡汉民事後亦对民众演讲,指责英法制造“为有性动物所不忍为不忍言不忍睹之惨剧……夫我以最文明之手段待人,人反以最野蛮之手段待我,此固为巡行群众之所不及料,亦岂政府之所能逆睹耶……帝国主义自号则为文明先进之邦,而行为竟出野蛮生番之下,政府睹此阴贼险狠之谋,穷凶极恶之举,愤慨之徐,不胜惶惑…政府对于此次帝国主义者之凶残行为,务必依据最文明之方法,打破帝国主义者之阴谋”[6]。

事件发生时,作为黄埔军校校长的蒋介石身处军校,据其回忆其通过电话得知事件,后“变色出涕”,感慨“帝国主义者,不以华人为生命,屠杀之如犬豕,国耻至此,我何以生为”,并气愤地“切齿腐心,体发高热…乃强起赴省垣北校场,集合士兵讲话…约一小时,几晕倒…下午病卧于要塞部”事后蒋也在日记中表示,华人遭“英贼帝国主义所惨杀”,有“闻之心肠为断”的哀叹,更“自是日记册上,公日书仇英标语,用以自针”,每天在日记中以“阴番”形容英国,直至1926年9月,前后三百余条,要自己不忘此事。举如“英虏皆可杀”,“英夷可不灭乎”、“毋忘英番之仇恨”,“汝忘阴番杀你部属乎?”、“阴番不灭,非男儿/何以立国/何为革命/何以对先烈/无以实行主义/决不使广东经济独立/焉能解放一切人类/人类不平/中国焉能独立”等语。

事发第二天,广东省省署召集各界开紧急会议,赴会团体包括广大、岭大学生联合会、香港学生联合会、总工会、总商会、高审厅、德领事、俄领事、美领事、省农会、女权运动大同盟、红十字会、律师公会、各大善堂、公医学校、报界公会、教育会、校长联合会、青年军人联合会等团体代表八十馀人[6]。德国领事白仁德(R.C.W. Behrend)在演说中,表达了“对不幸之事”的“同等哀痛之意”,指德国立场“不特无帮助行凶,且严守中立。对昨日之事,系表同情之哀悼”,并希望事件“有完满解决”。德国领事亦强调,中德关系在一战之后已经修改,“德国已无领事裁判权。居留中国之德人,完全受中国法律裁判。我德人在芳村、东山等处居住者,咸得中国人同情之看待”[6]。会议中也决定组织调查委员会, 尽快“将死伤人数情形一切调查出来……因过迟则证据因偶然或故意瞬即消灭”,使“将来政府根据调查委员会报告提出交涉”[6]。

6月29日,广州各团体提出对英实施经济绝交。同日,香港25万工人开始全面总罢工,并有13万人撤回广州,使得省港大罷工的勢頭更熱烈,“香港、沙面之罷工情況、因慘案而益烈、許多罷工同胞、聚集廣州、而廣州之食糧又足維持四月以上 ,這一點是不能不使帝國主義者起恐慌”[6]。7月3日,中华全国总工会省港罢工委员会在广州东园成立。委员长苏兆征,副委员长曾子严、何耀全。该委员会由13名委员组成,干事局长李森。5日,省港罢工委员会成立工人纠察队,以邓中夏为训育长,徐成章任总教练[30]。

7月9日,广州各界群众在广东大学礼堂公祭死亡人士。7月11日,广州市民公祭死亡的人士。次年,在沙基修成马路,命名为六月二三马路,后改名为六二三路。8月4日,黄埔军校师生举行大会,追悼死亡的校軍。10月3日,廣州革命政府为死亡人士举行了国葬,数万人参加,黄埔校军和警察沿途进行警戒和维持治安[58]。

事件之后,在广州的印度、越南、朝鲜共产主义与民族革命团体,在惠州会馆成立了“被压迫民族联合会”,当中包括后来的越共最高领导人胡志明[110]。其发表声明称“我们高丽、安南、印度等亡国的人,虽尽尝帝国主义者之毒恶,对此次中国人民无辜被流血,及对吾人所亲见之广州流血”,“因他们欲将中国当做他们的真正殖民地”,“现在我们无国可归,中国是我们的革命根据地,誓必力为你们后盾”,“联合起来打倒帝国主义”[6]。

事後國民黨中央執行委員會文告主张:「我們不是排斥一切外國人,我們祇是反抗帝國主義殘殺迫害我們的外國人」,认为應以英、法、日為针对對象。國民黨中央政治委員會據此制定「經濟絕交十不辦法」,包括拒用英、法貨物、紙幣及與其洋行交易等,針對與沙基案相關的英、法兩國。上述主張與措施,亦由廣州特別市黨部遵照執行[28]。爲避免進一步發生衝突,胡漢民事後亦發出通告,要求“各軍兵士,無特別命令,不得在長堤一帶往來遊行,以免發生誤會”……“不可稍有越軌之舉,轉致貽人口實”[98]。廣州市公安局也发表多条命令,指“各区署长分署长应督率长警认真劝导市民,切不可暴躁,静候政府与沙面领事严重交涉”、“对于该区段内外国居留人民生命财产, 须加意保护”,“保护我市民往来,并切实劝导路人不可在沙基一带停留,或接近沙面,以免误会而致危险”,并下令“各区分署须派员前往段内各中西医院红十字会调查本日被沙面军警开枪惨杀死伤之人”的个人信息,请医生为死者及伤者,由艳芳照相馆等机构拍照立证明[6]。

事件爆发后,日本舆论认为英国会建议与日本共同行動,《朝日新聞》则希望相關九國於決定切實方針前,应派共同委員會調查事件真相。也有日本舆论认为并未直接受害,应该相機居間調解中英之爭端[111]。而時任蘇俄駐廣州代理領事赫爾曼致函伍朝樞表示哀唁:“對於貴革命政府及人民,尤其是對於和平徒手的巡行中慘受殺戮危害的華眾,表示深厚的同情……希望上海、漢口及新近廣州所發之慘劇,促使貴國全體人民聯合一致,共同奮鬥,取得最後的勝利”[112]。广州政府也致函时任在北京的苏联驻华大使加拉罕,要求“伸張公道”,并希望加拉罕尽力協助[113]。事件发生后,同时受此前五卅运动影响,在欧美的各国共产党均表达和组织了对中国民族运动的支持,共產國際的國際工人救濟會主席、德國共產黨人威廉·明岑貝爾格領導國際工人救濟總會在德國發動了「不干涉中國運動」(Hands Off China Campaign)[114],同时受到日本、法国、英国与美国等国共产党的支持,谴责“帝国主义对中国人的屠杀”[115][116][117]。

國民政府(廣州革命政府于7月1日改組)中的蘇聯顧問部分人当时認爲,廣州政府的軍力能“以排山倒海之势将沙面活活吞没”,因此提議攻占沙面,因爲“广州公开向帝国主义宣战,有助于全国国民革命运动的浪潮更加高涨,并可导致全国各地普遍与外国人公开进行斗争……即使冒广州沦陷的风险也在所不惜,因为这次同帝国主义较量的结果,必将促使中国进一步革命化,所以丢了广州也值得”[8],並且英国“若进攻广州…须调动兵力… 其间有一至两个月的时间”。而多数人不赞成这一主張,因為“会造成孤军作战的局面”“无助于其他省份国民革命运动的高涨”“广州将白白沦陷",但“如果沙基惨案能引起全国的反响,能导致民族运动的高潮, 则多数人并不反对对英宣战”[8]。在蘇俄顧問鮑羅廷的建議下,广州革命政府总体而言未採取激烈的報復行動,將運動限定於宣傳與罢工、經濟抵制[118]。而季諾維也夫则在 1925 年底的一次演講中,认为经过一系列反帝国主义运动,「廣州已經很像莫斯科了」,并在蘇共第十四次代表大會上把中國置於世界革命運動的中心[110]。

六二三事件後,國民黨中央執行委員會通過決議,轉而聚焦對內軍閥,採取「先安內後攘外」策略,呼籲全國人民督促北京臨時政府迅速“取消不平等條約”,並仿效1924年中俄協定,與各國重訂“平等互尊主權的條約”[118]。國民黨机关报《民國日報》在〈沙面大慘案的性質〉[119]一评论中指出,沙基事件源於廣州各界聲援上海五卅事件的遊行,“首當交涉之衝的是革命政府。滬案、 漢案以及粵案,只是一案、只是一個運動,就是民族的自由獨立運動。革命政府是代表桎梏中全國民眾的政府,不是單代表廣東的政府,全國人民所爭的一個問題就是中國民族的 獨立問題”。文章批評北京政府對滬案的軟弱交涉,將廢除不平等條約的目標分割為直接與間接兩階段,滬案交由北京處理,漢口、九江等案則就地交涉,形同割裂全國統一的外交訴求。國民黨则強調應遵循孫中山主張,廢除不平等條約,以實現中國民族的獨立自由[118]。

冲突后當晚,沙面岛的電訊中斷。此後,除擁有香港分公司的公司及銀行相關人員留港外,沙面日本人的家屬婦孺陸續返回日本[76]。美国亦派遣军舰前往白鹅潭。另外,英國輪船「河南號」(Honam)等客輪亦搭載先後上千名包括逃避緊張局勢的英國、美國、葡萄牙及印度等國家的男性、婦女與兒童難民,前往香港[41]。在沙面岛上,由于罢工及紧张局势,改由英法水兵負責供水,設公共廚房。英属印度也增派印度軍前往沙面岛[17]。

随着省港大罢工的展开,紧张局势持续。英国方面,特别是香港的英国商民,认为应对广州国民政府采取敌对行动。8月,香港英裔商人组织大会,议决请求伦敦鲍尔温首相对广州“非法布尔什维克”政府发出最后通牒,要求恢复广州、汕头等地通商,驱除苏联人、解散黄埔军校,否则英国应对广州进行海上封锁。伦敦方面并未答应英商的请求[120][121]。沙面方面与广州国民政府的紧张关系,直到省港大罢工于1926年结束才随之转好。英国的对华政策主要目在保护与华通商和香港的利益。在1925年,中国各地反英情绪达到最高潮,英国认为其起端,如上海五卅事件,广州六二三事件,都为苏俄阴谋在后煽动而发生的。英国自此不愿支援中国“温和派”,而增加中国“激进派”对英的恶感[122]。

事件之後,在廣東其他地方,均有相應的聲援行動。在韶关、汕頭、北海、佛山等地均有示威游行。在中共汕头特别支部领导下成立了100多人的工人纠察队,封锁港口,抵制英货[123],与英国人有通商往来的商人被禁止威胁[124]。韶关的英国人事后陆续离开,英办曲江循道医院、护士学校等停办,由华人医师代管[125]。在北海英法侨民纷纷撤离,英国领事馆事务交法领代办[126],北海的英国侨民也指大部分外侨均撤退到了法国军舰上生活,并有英国人被杀[127]。7月10日,阳江数千人举行反帝大集会和示威大游行[128]。廉江数百人在县城举行集会,并于会后前往山寮村法国天主教堂示威,将法国神甫驱逐[129]。在海口,中共领导的工学组织纷纷集会,举行示威游行,高呼反帝口号、散发传单、张贴标语,包围英日等国在海口的文化机关和领事馆,撕毁其国旗,随后成立相应的组织,总管海南的杯葛与罢工行动[130]。死者相应的后事也随之展开,如事件中黄埔军死者冯荣德为平远县人。由平远县长和国民党平远县党部筹备发起其追悼会,在县城明伦堂召开了一千多人参加,周恩来亦发唁电[131]。

在廣西,由共產黨和國民黨領導聲援活動也紛紛展開。6月25日,梧州舉行罢工、罢课、罢业、罢市,各机关团体停止办公,各游乐场停止娱乐,下半旗向上海五卅與沙面六二三死者致哀。29日,梧州2万多人举行市民大会,反對“日、英帝国主义”,並成立梧州各界对外协会及工人纠察队。其後“英国人一上街,就被群众包围、质问、机笑”,英美等在梧州僑民紛紛撤出梧州,如美辦思达公医院,英國驻梧州領事館也撤出[132]。此後,英国驻梧领事署也被群眾劫掠,所在地白鹤山和思达公医院被中方接管[133]。又如广东社会主义青年团也派遣代表到贺县宣传反帝革命运动,手拿血衣登台演讲,“控诉揭露帝国主义罪行,激发贺县各界民众的反帝热情”,“为罢工运动筹集资金”。而南宁、桂林、柳州、龙州、郁林、贵县、百色、恩隆、东兰等地的工、学組織也紛紛舉行類似的示威與糾察抵制行動[134]。

在西北的國民軍領導馮玉祥在得知事件之後,演讲指“沪汉血案,又加上沙面的惨剧,实在是忍无可忍。不论别人如何,我是要干的”[6],亦向全世界基督教徒通电“抗议帝国主义侵华暴行”,並在张家口召开“反帝示威民众大会”聲援廣州革命政府,聲明“願爲國犧牲”,並下令國民軍全體“對粵烈士致哀”、“全军臂缠黑纱,各部队下半旗”[135]。

事件發生後,经上海工商学联合会等团体倡议,决定於6月30日全中国各大中城市举行总示威。6月30日,由李大钊、赵世炎及陈乔年领导的中共北京区委、国民党北京特别市党部领导的北京學生聯合會及各校教職員會、北京反帝大联盟、马克思学说研究会等数百团体在天安门舉行針對沙面事件的示威与“沙面案反英國民大會”、“全世界被压迫民族国民大会”,人数约五万,参与者也包括来自印度、朝鲜、日本劳联与德国的国际工人后援会的代表[136]。中共北方局机关刊物《政治生活》称这次大会是在东方的“第一次国际会议”[115]。会场搭起5座主席台,宋庆龄、刘清扬、徐谦、于右任等分别担任了各台的主席。会议呼吁“一致為國民政府後援”[137]。会议由顧孟餘主持[138],李石曾、于右任、徐謙等均有发言,最后決議“促京粵對外一致堅持”、“收回香港及英租借地”、“請政府通電禁止干涉愛國行動”等五项[139]。北京大学教职员沪案后援会等十六团体,则提出与英国交涉的要求,要求“废除中英间不平等条约”,“撤换英国驻京代使及上海、汉口、广州三处英国总领事;撤退停泊广州、上海及长江一带的英国军舰;英政府向中国政府正式道歉”,“上海、汉口及广州沙面租界内解除武装。 (此即谓外舰陆战队及外国军队完全撤去。外人商团义勇队解除武装,租界捕房只许用通常警察所有的手段执行警察职务);租界内取消戒严;释放被租界捕房捕押之华人,恢复被封闭之学校、工会及各种团体原况”,“于沪、汉、粤案件负责任之英军警察人员,英政府应即令其一律解职,其有应负刑事责任者,并应切实担保使受刑事制裁”[6]。

在天津,由中共天津地委领导的各組織緊密安排。天津各界联合会通告于6月30日“下半旗志哀”,并要求学生罢课、商人罢市、工人罢工,全体参加示威游行。天津警察廳,天津英租界均緊張應對。直隶督办李景林亦派兵保护英工部局。英日租界当局亦向天津增兵。6月30日,10万余人在天津南开操场示威,哀悼各地死者。大会主席邓颖超致开会词,由夏琴西宣读祭文。會後举行了大规模的示威游行[140]。在山东,济南60余团体6万余人在30日,于商埠公园举行“追悼青沪汉沙惨案遇难同胞大会”。烟台数万余人举行市民大会,与英、日实行经济绝交[141]。

在江浙,在叶天底、潘志春和许金元等中共党团骨干領導下,苏州數万民眾6月30日在公共体育场举行“沪沙惨案死难诸先烈追悼大会”,“严斥日、英帝国主义屠杀中国民众的暴行”,号召“全苏州人民……继承流血烈士的遗志,打倒残暴的帝国主义”。杭州、温州、宁波、常熟、太仓、昆山、吴江等县的示威群眾也舉行類似活動,悼念沪、汉、粤、川等案的死者[142][143]。在安徽合肥,六二三事件令反帝运动出现第二次高潮。當地示威群眾以合肥各界联合会名义,致电日内瓦国际联盟,“抗议英国在华驻军暴行,强烈要求对英制裁,并提出收回上海英租界、收回治外法权”[144]。

在福建,《沙基惨案告福建民众宣言》发表。共青团福州地委成立福建废约运动同盟会等组织。厦门团支部则于事件后迅速成立“厦门国民外交后援会”,发动厦门的三罢活动,以“全面实行与英、日经济绝交”,并组织纠察队。建宁人、黄埔军上尉排长陈纲在事件中死亡,消息传到建宁后,县沪案后援会在明伦堂为其召开追悼大会,使建宁再次掀起反帝运动浪潮。25日,长汀学生联合会组织县城示威游行,并捣毁教堂,在汀西方侨民纷纷离去[145]。

在湖南,中共湖南区委领导的雪耻会等组织亦宣布全湘对英日经济绝交、要求“取消帝国主义特权”[146]。在湖北,武汉地区的共产党和共青团组织及各界组织此前已经因五卅事件与汉口事件举行多次集会。六二三事件后,武汉组织又5万人参加的集会游行。举有“援沪粤案,猛力奋争”、“抗争汉案,对英经济绝交”等横幅。“游行者每人手执上书各种抗争口号的小旗,千万面旗帜汇成了愤怒的海洋”。7月11日汉案周月纪念日,武汉三镇同时举行追悼,同时设置沪、汉、粤死亡人士的灵位,呼吁各界“一致对英,勇猛奋斗”[147]。

在江西,由中共党员赵醒侬、方志敏领导的“沪案交涉江西后援会”、江西自治同志会等组织,在事件后也组织相应声援活动,呼吁政府对英奋战,“组织国民后援军,准备参战”,并指责段祺瑞对青岛、上海、汉口与广州各事件“交涉不力”,认为“残暴性成之英人,反变本加厉,在汉口、广东继续屠杀,穷凶极恶,灭绝人道,凭暴力以实行侵略中国之心,已昭然若揭”[148]。7月5日左右,在南昌召开的国民党江西省第一次代表大会也向广州国民党中央和国民政府发电声援:“沪汉血迹未干,沙面又演惨剧……惟有遵照总理遗嘱,努力唤起群众,联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗”。而由共产党员和国民党左派领导的国民党江西省党部选举成立后,又分别致电国民党中央党部表示对沙基惨案以声援[149][148]。

在事件发生前,岭南大学部分美国教职员对中国民族运动表示同情,发表公开信,批评列强“对华不公政策”,“除了向所有遭受苦難的人們表示同情之外……從歷史上看,導致如此多中國人對外國失去信心的政策往往是對中國具有侵略性和不公平的……在上海發生的事情不是一天發生的;這是過去幾年的結果……除非我們與中國的關係完全建立在正義原則之上,否則我們與中國的關係永遠不會令人滿意……唯一的正義就是中國現在和將來都應作為國際大家庭的正式成員受到對待。如果中國與外國列強簽訂的條約不能維護這種關係,就應該予以修改,使之與這種關係一致”,“此次事件影響到上海以及中國其他地區,因此不應被外國干涉,而應被認真嘗試滿足中國人民的合法願望,並在相互尊重的基礎上建立更好、更平等的關係”。部分教职员预感冲突,从6月19日起安排外籍师生赴香港避难[150]。

6月24日,岭南大学17名美国教职员发表声明,由廣州革命政府的英文機關報《廣州英文日報》(Canton Gazette)刊登,指“以自由及自动之意志表示同情心”,称游行由“全无军装及守备”的学生和工人组成,而射击为“不仁不公之袭击”,其责任归于“指挥沙面开火的人”。声明表达对岭大华人师生死者的同情,“决意与中国人合作,将中国方面所持之理由及合理之希望和目标,贡献于世界。并将予等所持之宗旨直接的令美国政府与人民知之。同时希望美国能尽其能力相助中国,俾得平等之待遇及实现其目的,即不受帝国主义的支配”[6][151]。

该言论引发在岭大外籍教职员与华南的美国人社区的争议[152]。香港的美国人群体批评其“缺乏依据和克制”,认为对沙面外国国民构成“无端诽谤”,认为其基于“游行参与者的片面报告,未考虑沙面方面的证据”[153]。岭大当时在沙面的人士Mrs.J.D. Pugh后来称,游行队伍中军校学员先向沙面开火,部队系自卫还击,并认为“目前的混亂局面完全是布爾什維克主義猖獗的惡果。學生們讓虛假的同情心肆虐,不幸地他們成了俄國革命者卑鄙行徑的溫床……我認為低年級學生並不知道上週二的遊行會以流血事件告終”[154]。

随后,岭南大学副校长A. Baxter,伦敦传道会牧师于6月27日公开撤回支持,表示“遗憾”,“后悔”,并表示6月23日深夜签署的是基于学校的华人师生起草的另一份中文报告,校长与副校长则被“報告要點”,其“無法對翻譯發表任何意見,因為沒有讀過發表的中文聲明,只是得到了其中的梗概”。 Baxter指其“未核实沙面方面的证据”,属“判断失误”,“自從我簽署文件以來,我親自從目擊者那裡收集了信息,這些信息完全讓我確信,槍擊是從中國方面開始的”,“中國師生在遊行隊伍中所處的位置,使他們無法注意到槍聲最初是從哪裡傳來的……他們的陳述代表了他們的真實信念”[155][156]。

Baxter也称事件当晚见到岭大学生回校,向其展示血衣,并称沙基方面从未开枪,因此其“試圖到達沙面親自了解情況,但無法找到任何汽艇或船隻”,“以我們當時的處境,絕對不可能從沙面方面了解事實……第二天,他和我都了解到了沙面的觀點……目擊者提供的證據以及總領事的官方聲明都使我確信,最近發生的事件的責任在於中國人”,“如果我那天晚上能去沙面,這份聲明就不會被發表了”[156]。Baxter认为“在最近發生的事件中,身為外國人,我們面臨的最大問題是,如何盡可能公平地對待中國人的民族愛國情緒,同時又要嚴格按照事實行事”[156]。

Baxter其指他与校长香雅各未参与6月24日声明的起草或签署。校长香雅各亦表示声明不代表学校立场,并认为“當得知一位德高望重的教師和一名學生遇難,以及至少兩人受傷的消息時,岭南大学校園裡無論是外國人還是中國人,內心的感受都無比深刻……我寧願失去一個親兄弟和一個孩子”,“無論決議措辭如何,沒有人想到要暗示哪一方先開火”,“熱切希望中外關係早日調整……解決中國外部困境的唯一方法是雙方權利得到相互承認,而外國人也願意像最近倫敦的一個團體所建議的那樣,將中國利益放在首位”。[157][158]。其后,其他签署者未修改立场,部分教职员称“无论对错”,都需支持中国教职员。Baxter因撤回声明被孤立,甚至被要求辞职[159]。

6月24日,廣州革命政府的英文機關報《廣州英文日報》(Canton Gazette)刊登了一封署名「駐東山德國商民」的公開信[160],表達對沙基事件中中國受害者的同情。作者在信函中譴責沙面英法軍隊的「空前武力對待巡行群眾」,稱遊行者為「愛國的、和平的」,並表示“彼輩對此莫不深表同情,與其中國朋友同感悲憤”。信中提及作者親自拜會德國領事,請其向中國政府及各團體表明德國的譴責[93]。而當時青年政治宣傳會高爾柏 、高爾松編輯的《沙面慘殺錄》中亦評論,“歐戰以後,德國亦深受帝國主義的壓迫,因此從反帝國主義的立足點而言,他們確與我國站在共同的戰線上。因而,德國領事在官民會議席上已表示同情的哀悼”[93]。

這封信件在香港及廣東的德國僑民中引發了爭議,當時甚至被部分人懷疑是「偽造」,或認爲作者“要麼僅收到中國方面的報告,要麼試圖討好中國人…這場運動是由俄羅斯布爾什維克煽動的反外運動”。同時有德國僑民認爲對待中國人的説法信息應該謹慎以對(cum grano salis),並質疑“示威者難道沒有其他道路可走,非要繞行沙面半圈”、“示威者在遊行中攜帶武器與彈藥有何目的”,認爲游行隊伍後方的武裝有意挑釁沙面居民,亦指稱其有“許多中國友人與我皆感遺憾”,因“沙面的機關槍未能在那些所謂「士兵」——實為前匪徒——中進行更徹底的清理”[161]。香港德國總領事亦對信函真偽表示懷疑,並立即聯繫廣州德國領事調查作者身份[161]。德國香港領事強調,香港及從廣州東山撤至香港的德國僑民“對此信感到遺憾甚至憤怒,否認參與撰寫”,並懷疑“信函帶有「莫斯科印記」(Moscow trade mark)”。由於第一次世界大戰期間,沙面英租界曾拘禁及驅趕德國僑民,戰後的廣州德國僑民大都居住在廣州芳村、東山等地,並且事發期間因為緊張局勢,被要求留在家中,因此德國僑民事發時大多並非槍擊事件目擊者[162][163]。

7月3日,香港士蔑西報刊登後續報導[164],指經廣州德國領事調查,確認信函由東山一名德國人單獨撰寫,未諮詢任何其他德國商民。該德國人受中國友人催促,表達對沙基慘案的同情,最初以個人名義簽署「老德國中國通」(Old German China Hand)。後應中國友人要求,匆忙改為「德國商民」(German Merchants),但未附名片或徵求其他僑民同意。但《廣州英文日報》刊登時擅自添加「附上名片」(Enclosing our cards)字樣,進一步誤導讀者。香港德國總領事隨後表示,此信不代表東山德國商民的集體立場,僅為個人行為,並希望此事不再引發爭議[163][162]。

广州革命政府在事后立刻以广东省长胡汉民的名义向英国和法国驻广州总领事馆提出三次抗议,并在第一次照会中指“此次巡行純係因滬案迫於義憤作最文明之表示,乃英、法、葡兵警軍艦竟爲此蔑絕人道之蠻橫舉動。且此種殘殺、亦係事前之蓄意陰謀……聞悉之餘、至深駭異、亟應先行提出最嚴重之抗議、并聲明此次事件應由英、法、葡兵警軍艦、及有關係之文武長官、負完全責任”[6]。26日又再次提交第二次抗议,提出各国派大员向广东革命政府谢罪、惩办相关军事长官、各国军舰撤离、沙面租界交由广东革命政府接管、赔偿死伤人员以抚恤金等五项要求。7月14日,提交第三次抗议,重申此前五項要求,并強調沙面當局對慘案負全責,若英法拒絕討論,將延長南方不安局勢,對英法人民不利。但因英法方認定事件責任在廣州政府,均遭到其拒绝[6]。

胡漢民也致電沙面除英法葡以外的11國(包括日本、美國、挪威、丹麥、瑞典、意大利等)領事,通報事件,指責沙面方面較上海、漢口事件中“尤爲暴戾”,因“巡行羣衆所經行地、與沙面尙隔一水、且閘門緊閉、絕無攔入之虞”。胡漢民以表示廣州政府會繼續以“取消不平等條約”為目標,“現由國民黨組織調查委員會、對於此次事件、爲嚴密之調查。并已决定對於此次事件、不依恃武力及其他狹隘的復仇手段”[6]。调查委员会中包括19人,分别代表司法界、學界、學生聯合會、商界、軍界、廣大學生會、公醫院、報界、總工會、省教育會、黨校長聯合會、青年會、慈善界、女權運動大同盟、市商會、警界、紅十字會、中國青年軍人聯合會及香港學生聯合會[70]。

胡漢民亦在國民黨中央執行委員會提出關於處理事件相關外交事務時應該對各國區別對待,認爲:“俄國對於中國已自動的取消不平等條約,且對於中國國民革命熱誠相助,我們應該與之親善”、“德、奧兩國自歐戰後,對於中國已取消不平等條約,我們應該以平等相待”、“美、葡、荷等國雖然沒有取消不平等條約,但於此次沙面慘殺事件並無直接參加,我們應該分別清楚,對於美、葡、荷等國,間然要從事於不平等條約之取消運動,但不可以沙面慘殺事件之責任加於彼等”、“英、法為此次沙面事件之行兇者,英、日為上海、漢口等處慘殺事件之原動者,我們對之引為深恨,除以取消不平等條約為根本解決方法外,並應課以此次事件之責任,但切不可出於狹隘的復仇手段”[165]。

國民黨中央執行委員會在慰問事件中的逃難者及傷者時表示:“帝国主义者之出此惨杀手段,并非有所逼迫,亦非有所误会,且非出于一时之冲动。 乃处心积虑构成此等谋杀行为。观其先事之布置、临时之指挥, 无非欲以中国人民之生命,为帝国主义者示威之具”[6]。后来的黄埔军名将,共产党与国民党党员蒋先云在事件之后,写下《六月二十三日沙基惨案报告》并在《中国军人》上公开发表,指:“我是23日沙基惨案最后离开帝国主义者虎口的一个,同时也是被机关枪射击幸而不死的一个。惨案的经过,身受目睹。今陈述其经过的实在情形,以证明帝国主义的阴谋”[60]。

由於事件中有法国公民死亡,并且法方认定冲突责任在于广州革命政府[166],因此法方首先向北京(西方國家多數未成為廣州政府)與廣州当局提出抗议[167],法國駐北京公使玛德(Damien de Martel)亦就法國商人巴斯基危被殺一事,向中國政府提出抗議[41]。法國駐廣州領事呂爾賡(Jules Leurquin)認為,租界方面“本未干預民眾遊行”,但遊行隊伍“在没有任何挑衅的情况下,向法租界开火[168],擊斃一良善法商”、“租界內多处房屋遭到严重损坏”。“我们的士兵在遭受大量子弹射击后才短暂地进行了还击”[169]。呂爾賡認為廣州革命政府應該賠償租界的傷亡損失,並質疑政府是否“贊成此次部隊的侵略行為”[170][171]、未能保護外僑的生命財產。[98][100][101][172]。26日,吕尔庚再次致函胡汉民,指“伍朝枢先生致北京公使团领袖电文,述六月廿三日射击事,全非事实……彼未言巡游队中有数千军队或军官学生及中国方面先行放枪,且法商巴斯基危之死,亦未声叙”。吕尔庚认为事后“外交部长以长官地位所说者,全与事实相反”,并致以伍朝枢与广东政府“之信用,对于列国如何[6]。而交涉员傅秉常则回复指法方“函内措辞毁谤,极端无礼,尤不能不提出严重抗议,并筹相当之对待”[6]。廣州革命政府認為衝突責任在於沙面方面,認為法方“自己做錯了事…反誣我徒手之羣衆爲先行開火”[6][173]。美國領事精琦士則認為“尽管很大一部分伤亡显然是被法方机枪造成的,但人们似乎并没有太多的反法情绪。英国人則被指责挑起了枪击事件”[174][49]。

由於英方有人員受傷,而英方同樣認定衝突責任在於廣州革命政府,英國總領事傑彌遜照會當局抗議,指其“茲據目中所觀,可以誓言,此次確因華人方面先行開火”[175],而“槍彈向我方施放,密如雨下,本總領事等僅能幸免”[176]。傑彌遜認為“所謂準備在先者,是在中方軍隊或學生軍,蓋學生之決意籍端生事,以博殉國之名,事前人多知之,亦被我此前照會伍朝樞先生”[177],並舉出例子指事前香港法國實業銀行買辦就曾警告法行經理,23日會發生攻擊或劫掠事件[97]。孖剌西報評論認為,黃埔軍的“計劃肯定是事先精心準備的,不存在以任何偶然方式開火的問題”,因此廣州革命政府“他們要么是故意試圖隱瞞自己的意圖”,“要么完全不知道他們自己的士兵的計劃”[50]。

杰弥逊认为广州方面搜集的当日的见证词,无法构成法律意义上的证据[178],亦在另一篇文件中指“這一令人遺憾的事件被利用來進行針對英國的無節制的誹謗和惡意媒體宣傳,其發起者沒有耐心或不關心了解事實,就利用這些悲慘事件作為‘肆無忌憚的宣傳’(unscrupulous propaganda)的基礎”,并认为“沙面島上的外國人不是侵略方(were not the aggressors),有關外國當局的行動僅限於保衛島上人民生命所需的範圍內[179]”[63]。7月11日,英国领事再次致函交涉员傅秉常,对前一日下葬的沙面死者表达致哀,“不幸遭难人等…对于其父母亲属及倚赖者惋惜之情”。而傅秉常则指“本交涉员甚为纫感……但遭难各家属,皆根据调查报告,知此案系由沙面首先放枪,故未便代转尊意”,又指中方委员会已经确定开枪责任,并且“有美总领事、德国领事、俄国领事参加会内”[6]。而此后英法领事均指“此会仅加入美国总领事及德国代理总领事二人之名,以 图勉强撑持其调查之真实。实则美、德两领,亦曾告知本总领 事,谓彼等之于调查进行事项,并未为任何的正式参加也”[6]。

因事前英領事傑彌遜已經致函伍朝樞警告,士蔑西報認為“整個事件是對沙面的一次有決心、有預謀的攻擊,並且以驚人的方式實現了英國領事前一天給伍朝樞博士的信函中所預示的可能性”[53]。而丹麥駐廣州領事華萊士·漢森在其報告中認為事件是“事先安排好的”、“大量全副武裝的軍隊卻參加了一場原本和平的示威遊行,這一事實不容置疑,組織者的意圖是不可原諒的”,因此認為廣州革命政府應該對此負責[85]。

廣州革命政府事後組織了“沙基慘案調查委員會”,綜合十三項報告等材料,包括目擊者證詞等發表。调查报告认为,如果如英法方面所说,槍擊是從中方開始的,那么无武装的學生与其他游行群众本可以逃脫;如果沙面的襲擊不是突然發生的話,傷員就會逃脫,或者至少傷口會在背部,而不是側边[70]。英方则根据委员会的官方报告统计的伤亡数字,认为槍擊事件共造成 110 人傷亡,其中 55.4% 為士兵,因此指“沙面的火力集中攻擊位於英法橋樑之間的武裝士兵,而不是手無寸鐵的人群…顯示許多平民確實成功毫髮無傷地撤退…大部分平民傷亡是由於流彈和跳彈造成的”[18]。另外,谭延闿、胡汉民、许崇智、伍朝枢等政府要人也对北方及各省军民政长官发出通电,指“且果使军官学生先自放枪,然后沙面外国军队始还枪相击,则死伤者限于双方,何以先行之岭南学生及各大中小学男女学生,皆有死伤?现在各学生及商工界皆一致证明先被沙面外国军队隔水狙击,陷于枪林弹雨中,然后军官学生始追随而至。英法领事所说,其为诬捏,已不容再辩。此次广州惨杀事件,实由沙面当事者处心积虑”[93]。

英方認為委員會報告的證詞部分來自現場的學生,根據其陳述,“他們當時已經走過了西橋(英國橋)”,因此遠遠領先士兵,所以“當士兵開始進攻時……只有學生區的末端才有可能看到一些不完整發生的事情”。英方亦認為委員會報告的大部分證詞都表明其經過西橋後,「突然開始槍擊」或「聽到槍聲」,而一部分人士認為“確信槍聲是從沙面傳來的”的印象是“在緊張興奮的時期形成的”,並且“自然地帶有當天的一些色彩”[18]。英方续称“对伤亡惨重,尤其是学生遇害深感遗憾”,但也认为“当时进攻租界的是全副武装的中国士兵,其人数远超欧洲守军…学生们当时距离士兵很近,很可能受到了间接火力的攻击”[49]。

中方的報告结论認為,巡行隊伍秩序井然,武裝巡行隊以密集隊形行進,無散開或挑釁行為。“嶺南學生與武裝巡行隊之距離,尚有數十餘丈,中間有女學生及小學生隊,嶺南學生行至西橋時,即被槍傷,且受禍至慘。以距離及時間計,武裝巡行隊尚未至西橋,其為沙面首先放槍無疑”。沙基沿岸有軍警維持秩序,還有大量市民觀看,若黃埔軍方面先開槍,學生、軍警和市民都將首先成為犧牲品,“雖至愚必不出此”,因此委員會認定沙基方面先開火的說法不合理[70]。广州市立职业校长报告认为,“我巡行队军官学生之前乃为女子童子军等[6]。如我有意开衅,何至以女子小童作前驱”,“我武装巡行队均密集部队,并 无备战之意”,“当时市民参观者不下数万人,异常挤拥,我决 不至以同胞为牺牲首先开枪”,“当日沿堤均有军警站立,手持 劝市民严守秩序之小旗”,“在军官学生之前之女生,政府中人 之子弟不少,而廖仲恺之女公子且受伤”。而事後港英政府發表的材料則指,事發幾個月後,廣州一名名叫伊凡霍夫 (Ivanhoff) 的士兵對其同伴承認其與其一名戰友受到了鮑羅廷的賄賂,以打出最早的幾槍[94][需要第三方來源]。

日領清水亨、美領精琦士均曾嘗試擔任調停工作。7月2日,日本領事清水亨致函胡汉民,“对于此种事件之发生,深表哀痛之忧,且热望当地现下之非常状态,立即恢复原状也”,又转述英国方面认为中方“如不能终止对于沙面之罢工及其他之类似事项。则沙面之防备,实难撤退”[6]。而傅秉常则回应,认为日本仅传递英方信息而未抗议英方,有失“武士道之风”、呼吁日本“秉持正义”支持中方的反帝诉求,而不仅仅是“低首下心为西方屠伯作传话之工具”。随后杰弥逊在阅读报章得知中日交涉内涵后,又尝试澄清日本未受英方委托,并指责中方对日方措辞过激,同时质疑此前傅秉常在函内“未经认可而用美、德两国领事名字”,指责中方为“图以尘沙撒数外界眼目之粗鄙手段”[6]。

在交涉过程中,英法與廣州革命政府雙方就「誰首先開槍」的問題始終各執一詞,繼續對峙。但中國方面也不得不承認“讓武裝軍隊參與示威遊行是不妥的”,中國方面同時提出質疑:“英法是否確有必要以機關槍還擊?以及法方是否僅以中國軍隊為射擊目標,抑或故意將未武裝的遊行者及圍觀者也作為射擊目標?”日方則認為“對這兩點進行一定程度的檢討並非毫無意義”,希望“以某種方式設立聯合審查委員會,審查開槍問題及事件前後的事實”,“即使無法最終解決「首先開槍」的問題,或許也能為事件解決邁進一步”[76]。

評價

7月1日,在黄埔第三期学生开学典礼上,蒋介石作為校长在讲话中指出:“沙面惨案与凄惨之中,觉有一种光明印象,生者固悲愤,而死者则得其所也”。黄埔军校还编印了《沙基屠杀中党立军校死难者》一书,周恩来为其写了悼念文章,并为事件中死亡的校军写下“喋血沙基为帝国主义死敌,转战潮广为国民革命先锋”的挽词[58]。邓中夏则认为事件是“上海、汉口、青岛等处大屠杀”“重演于广州”。但英法“这样一来,却更激起中国民众反抗的决心,于是各界人民更表示热烈援助省港罢工”[180]。毛泽东评论“五卅惨案,沙基屠杀”,“是帝国主义者““白色的恐怖”的实证”[181]。

中国共产党中央委员会总书记陈独秀则于事后主张,扩大“全国联合会”,组织“中央大会”,“武装群众”,组建“自卫团”,扩展“反帝国民军”,坚持“罢工排货”,废除“不平等条约”,以抵抗“帝国主义及媚外军阀”[182]。瞿秋白认为,在五卅以后的整个中国的“反帝国主义民众运动”,与北方“卖国的直奉军阀”不同,广州国民政府是“最大的反帝国主义的力量”,“以实力赞助粤、港的民众运动,而且在政治上领导全国的反帝国主义斗争”。而正因广州“政权握在革命的国民政府手里”,所以英国“虽在沙基演出全国最大的屠杀,却总不能一时镇压那最革命的广东农工民众的运动”,并呼吁广州继续坚持领导“最持久、最伟大的运动”[183]。

1926年6月,逢事件一周年,蒋介石对黄埔军校生發表演講說:“去年今日,有一百多個同胞為帝國主義所惨殺,于是省港工人堅持罷工,使得香港的經濟狀況到現在尚未恢復。所以我們對於六二三的紀念日子,是永不可忘的日子。此後我們的工作,要注意數點,使省港罷工得最後勝利,使香港英夷屈服于我們,取消帝國主義來中國的一切不平等條約……要收回香港,打倒英國帝國主義!”[184]

曾驻苏联的时任瑞典驻广州领事则认为,“在击败对手之前,广州的布尔什维克党还不够强大,无法以他们希望的方式实施政策……击败云南人后,布尔什维克立即开始了激烈的反外运动,他们使用了所谓的“不平等条约”和上海“事件”(无论是否被挑起)以争取公众支持,但仅靠这些措施他们无法激起足够强烈的反外情绪,因此他们不得不在广州安排一个明显重要的事件,以帮助他们赢得群众的支持”[27][185]。

港英方面有舆论认为,“广州当局故意且无情地试图饿死沙面,摧毁那里的贸易,以及由俄国军官领导的黄埔军校学员对沙面及其妇女儿童的无端、有组织且凶残的攻击……这就是广州当局希望我们沦落的状态。他们希望我们变成广州本身及俄国的状态,那里充满无政府状态、残酷专制、犯罪、贫困和极度苦难”,“关于沙面枪击事件的谎言被完全重复……“屠杀”是使用的术语”[121]。

法国亚洲协会(Comite de l'Asie Francaise)则从法兰西帝国角度,评价从五卅到沙面事件的一系列中国发生的中外冲突,认为“蘇維埃深諳”中国人的民族心理,“巧妙利用威爾遜主義激發對共產主義反感的中國民眾,以民族主義之名煽動暴力,為未來共產主義統治鋪路”,“中國傳統的排外偏見、覺醒的民族意識、長期動亂中的社會解體,以及布爾什維克宣傳,構成當前運動的根源,堪稱太平洋悲劇的序幕。此運動顯示,遠東正處於種族戰爭的前夕”[186][17]。

纪念

事件發生當晚,廣州西医周贯明即致书建议国民党中央党部,為事件建议设立纪念碑[6]。1926年1月,广州市政府将沙基马路改名为六二三路,并在沙面东桥头六二三路上竖立“毋忘此日”纪念碑,同年6月23日,举行路名和纪念碑落成典礼。1949年中共建政后,1950年因东桥扩建,将原碑拆毀,迁移东桥脚,改建一座高大的纪念碑立于桥头,改名为“沙基惨案烈士纪念碑”。现时的纪念碑为2001年10月18日重新修建而成。[187]。

著名油画家、黄埔军校生梁鼎铭在1926年在廣州近郊穗石鄉大石头黄氏宗祠设立画室,花费了半年时间创作了《沙基惨案》油画[188],为其从事战史画创作的开端,其与《南昌戰跡圖》、《濟南戰跡圖》、《廟行戰跡》和《惠州戰跡圖》并称国民党的“五大史画”。油画完成后一直悬挂在黄埔军校俱乐部的礼堂内。1928年随黄埔军校搬迁到南京,收藏在黄埔军校俱乐部内。1938年南京战役后下落不明[189][190][191]。

為紀念包括事件中死亡的岭南大学教员区励周、學生许耀章,嶺南大學惺社於1928年筹资捐建一座八角钟亭——惺亭[192][193]。而1930年,国民党中央会议通过《革命纪念日简明表》与《革命纪念日纪念式》,当中包括“沙基惨案国耻纪念日”、“五卅惨案纪念日”、“天津条约国耻纪念日”、“南京和约国耻纪念日”、“辛丑条约国耻纪念日”等,并对其宣传要点、程序仪式均作了具体规定[194]。

另外,广州市荔湾区政府、党委、团委等机构至今也常在事件周年时,组织“沙基惨案周年纪念”相关活动[195][196][197][198]。

参考文献

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads