热门问题

时间线

聊天

视角

潮州白話字

一種潮州話羅馬字正寫法 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

潮州白話字(潮州話:Tiê-chiu Pe̍h-ūe-jī,潮拼:Diê⁵ziu¹ Bêh⁸uê⁷ri⁷)是一套基於教会羅馬字的潮州話書寫系統,因制定於汕頭,亦名汕頭教會羅馬字(潮州話:Suaⁿ-thâu Kà-hũe Lô-má-jī,潮拼:Suan¹tao⁵ Ga³huê⁶ Lo⁵ma²ri⁷)。

Remove ads

歷史

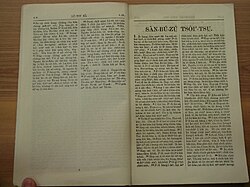

19世紀中葉,西方基督新教入華傳教,傳教士開始以教會羅馬字來學習各漢語方言,并用之來向不識漢字的普通民眾傳教。用羅馬字母拼寫潮州話至少可追溯到1841年浸信宗传教士W. Dean出版的《潮州話》,但直到1875年英國长老宗傳教士汲约翰(John Campbell Gibson)及卓威廉(William Duffus)在汕頭制定了“汕頭教會羅馬字”[1],才成為一套正式的潮州話羅馬字書寫系統,1876年,基於汕頭話翻譯的《路加福音》出版,并在1888年相繼出版《創世紀》、《約拿記》、《雅各書》,1889年《馬太福音》、《使徒行傳》,1890年《馬可福音》,并在1915年以潮州府城話出版了《新約聖經》。

潮州白話字不僅僅用於承載《聖經》,也被教徒用於日常書寫,進入民國以後,隨著中華民國國語及注音符號推行,教會便不再推廣白話字,但白話字仍在民間學習和使用,1955年黄典诚统计,在潮汕地區當時仍有1000名白話字使用者。[2]

Remove ads

音标系統

潮州白話字雖然與漳泉的白話字相似,但在字母的選擇上略有差異,潮州白話字使用的基本拉丁字母有17個(A、B、E、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、S、T、U、Z),2個變體字母(Ṳ, ᴺ),6個二合字母(Ch、Kh、Ng、Ph、Th、Ts)以及兩個三合字母(Chh、Tsh),其餘拉丁字母9個(C、D、F、Q、R、V、W、X、Y)用在特殊表示、或外來語上。與其他閩南語羅馬化方案相比,潮州白話字的拼寫與甘為霖版白話字比較接近,除了字母Ṳ和Z是該方案沒有的。

潮州白話字(PUJ)與潮州話拼音方案(DP)、閩南話拼音方案(BP)、臺灣閩南語羅馬字拼音方案(TL)及漳泉白話字(POJ)的字母對照如下:

潮州話聲母總數一般為十八個。不以輔音為首的音節或以聲門塞音為首的音節,稱為零聲母,這里不予標示。潮州白話字將三個塞擦音字母細分成齒齦音及齦顎音三對同位字母,故實際使用聲母二十個,如下:

其中ch與ts同位,chh與tsh同位,j則與z同位。

以1883年《汕頭話口語英漢詞表》[3]為例,ch、chh、j用於e、i字母前面,而ts、tsh、z則用在a、o、u、ṳ及輔音音節(m、ng)前面。因此“潮州”拼寫為“Tiê-chiu”而非“Tiê-tsiu”;“韭菜”拼寫為“kú-tshài”而非“kú-chhài”,“熱”的其中兩個讀音“zua̍h”与“jie̍t”不写作“jua̍h”或“zie̍t”。

即齒齦音的ts([t͡s])、tsh([t͡sʰ])、z([d͡z])遇到半閉及全閉的前元音(e、i),就會化成齦顎音的chi/che([t͡ɕ])、chhi/chhe([t͡ɕʰ])、ji/je([d͡ʑ])。

此外,鼻音m、n、ng及塞音p、t、k可用作韻尾,而有聲門塞音韻尾[ʔ]則標示為h,與發出聲音的清聲門擦音聲母[h]不同。

Remove ads

潮州話下列韻母共一百零三個,而現代使用中的韻母约七十九個,加上四個輔音音節,列表如下[4][5][6]:

注釋:

- 十九世紀白話字制定時尚常見齒齦鼻音[n]及清齒齦塞音[t̚]之韻尾,但現代潮州話中大多後鼻音化成軟顎鼻音[ŋ]及清軟顎塞音[k̚],小部份地區如潮安鳳凰鎮、饒平三饒鎮及汕头南澳保留了此韻母。

- 上標n(ⁿ)則表示鼻化韻,附加於元音之後,在m,n及ng声母后,鼻化韵的ⁿ有时会被省略。[3]

- 潮州話有入聲韻母以喉塞音[ʔ]為韻尾,以-h表示。

- 括號中為例字之白話字。

- 依地方音之不同,ṳ的音值游离在[ɯ]、[ɤ]、[ə]之间。

- oa组韵母仅出现在卓威廉《汕头口语英华词典》及耶士摩《汕头话语法初级教程》中,作为ua组韵母在t,th声母后的变体。[6]

- iou组韵母仅出现在林雄成《汕头话口语手册》中。[6]

Remove ads

調值之數字是指聲調輪廓,1為最低,5為最高,拼音中的聲調以1至8表示:

| 聲調 | 陰平 | 陰上 | 陰去 | 陰入 | 陽平 | 陽上 | 陽去 | 陽入 |

| 別名一[7][3] | 上平 | 上聲 | 上去 | 上入 | 下平 | 下去 | 去聲 | 下入 |

| 別名二[8] | 上平 | 上上 | 上去 | 上入 | 下平 | 下上 | 下去 | 下入 |

| 調值 | 33 ˧ |

52 ˥˨ |

213 ˨˩˧ |

2 ˨ |

55 ˥ |

35 ˧˥ |

11 ˩ |

4 ˦ |

| 調型 | 中平 | 高降 | 降升 | 低入 | 高平 | 高升 | 低平 | 高入 |

| 例子(文讀音) | 分 | 粉 | 訓 | 忽 | 雲 | 混 | 份 | 佛 |

| 調序數字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 白話字調符 | hun | hún | hùn | hut | hûn | hũn | hūn | hu̍t |

第一聲和第四聲不使用附加符號,两者可從其韻尾舒聲或入聲而區分;第二、三、五、六、七、八聲則各別使用銳音符(◌́)、重音符(◌̀)、揚抑符(◌̂)、波浪號(◌̃)、長音符號(◌̄)及上竪線(◌̍)。

第八聲陽入在林雄成系统中也可以使用第二聲的銳音符(◌́),两者可从其韻尾加以區分,以上例即為“hút”。

Remove ads

- 優先順序: a > o > u > e > i。

- m 作韻腹時標於字母 m 上。

- 雙字母標於前一個字母上;比如 ng 標示在字母 n 上。

在書面上,白話字基本上只標示原調,不標示變調。

兩個字(或字詞)連讀時,前面的字要變調,後面的字不變調,而此變調的規律是固定的。如果兩個以上的字連讀,則只有最後的字不變調,這稱為“連續變調”,情況如下:

在上述變化中,連讀時,2、5的調頭都是高度調,7、3都是低度調,其中9是調值21(˨˩)的低降調,因此其差異僅在於轉折過程的,這也是以汕頭話的變調為準。

双连接号(--)标示着一种特殊的变调模式:在双连接号之前的字作为上一个变调组的结尾保持原声调,而双连接号后的字将失去原有的声调,变为一个较低的、非重读的声调,如“入来”ji̍p--lâi、“觅着”tshuē--tie̍h、“来了”lâi--lō等。[7]

Remove ads

文法

潮州白話字的行文使用潮州話語法,讀寫及標點形式則如拉丁文,比如句首字母大寫、專有名詞的第一個字母大寫,合成詞的各個音節用連接號(-)連接[7]。具體方式與泉漳白話字的書寫規則相同。

1892年出版的汕頭話《新約全書》[11]馬太福音第五章第五、六句:

| “ |

Un-jiû kâi nâng ũ hok: in-ũi in chiang-àiⁿ tit--tie̍h thóu-tī tsò zũi-ngia̍p. Mōⁿ-ngĩ che̍k-zû tóu khùn âu ta kâi nâng ũ hok: in-ũi in chiang-àiⁿ tit--tie̍h pá-tsok. |

” |

潮州白話文漢字:

| “ |

溫柔个人有福:因為𪜶將愛得著土地做遺業。 望義一如肚困喉灱个人有福:因為𪜶將愛得著飽足。 |

” |

現代標準漢語白話文:

| “ |

溫柔的人有福了:因為他們將要得到土地置遺業。 望義者就像飢渴的人有福了:因為他們將要得到飽足。 |

” |

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads