热门问题

时间线

聊天

视角

番木瓜

番木瓜科番木瓜属植物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

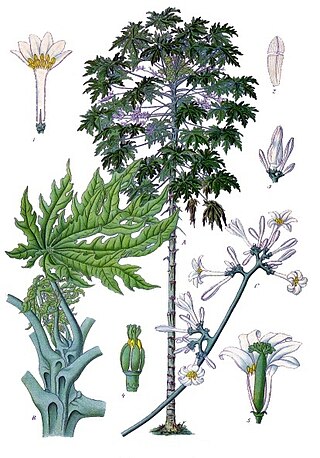

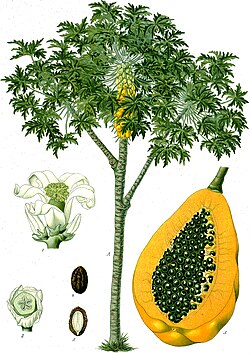

番木瓜[2][3](學名:Carica papaya)通稱木瓜,也叫“萬壽果”[4],熱帶和亞熱帶大型草本,葉大掌狀,大多為雌雄異株[5],花黃色,果实长圆形,果肉厚味甜。木瓜的乳汁含木瓜蛋白酶,是製作鬆肉粉的主要成分。

中國古代即有“木瓜”,《詩經·衛風·木瓜》所稱之“木瓜”[6]是貼梗海棠的果實[7][8],而番木瓜約在17世紀引進中國大陸[9][10],約在清朝末年再引入台灣[11][12]。

Remove ads

型態

木瓜一般高2-3米的植物,兼具草本和木本特质,因為缺乏次生生长其所以亦有人認為是草本植物。茎直立,底層分枝較少,主要在頂部生長。成年叶简单,大型,葉柄長,通常存活3-8个月,凋落后在树上留下持久的粗大叶痕[13];幼苗叶片无裂,第二个叶片分裂;花乳白色,有雌花、雄花和兩性花。雄花的花型小,花瓣基部筒狀;兩性花按雌蕊、雄蕊發育的情況又分爲雌型兩性花、雄型兩性花和長圓形兩性花等3種,以長圓形兩型花發育的果實最好。因花性的不同,植株可分單性株和兩性株,雌株只開雌花,花性穩定,如有兩性株的花粉授粉,結果力強,亦有天然單性結實現象。兩性株開各種類型的花,往往受外界條件影響,花性不穩定,結出不同的果實,稱異型果現象。

果實長圓形、卵形或洋梨形,單果重1-2.5千克,成熟時果皮由綠變黃,肉厚、肉質軟滑,為橙黃色或紅色。種子未成熟時白色,成熟時黑色,外種皮有皺紋,種皮外有一層透明膠質的假種皮包圍。

分布

木瓜原產熱帶的美洲,在墨西哥已種植了幾個世紀。現時木瓜普遍在熱帶地區都有種植,例如印度、菲律賓、台灣、巴西和南中國等地。而亞洲又以廣東一帶和台灣栽培最多。

历史

番木瓜起源于泛中美洲,迄今可以从墨西哥和中美洲的部分地区找到野生的番木瓜种群;虽然有关考古学方面证据相对匮乏[13],但地理和生物学证据表明:现代种植番木瓜的前身可能是早先文明将野生的番木瓜科植物逐步驯化栽培的产物[14],玛雅人在该历史中极有可能承担了最主要的角色;这一过程塑造了现代番木瓜的许多重要且特有的性状,除了单方面的果实质量和抗性的改善以外,还包括了双性植株基因频率的显著提升[15]等。

主流观点指出,番木瓜由西班牙人在16世纪以种子的形式带入南美洲;并在1550年左右又将番木瓜种子引入菲律宾群岛。[13]

番木瓜有40多個品種。較重要的有:

- 块根徒木瓜(Carica cauliflora Jacq.=Vasconcellea cauliflora)

- 秘魯番木瓜(Carica monoica Desf.=Vasconcellea monoica)

- 山番木瓜(Carica candamarcensis Hook.f.=Vasconcellea pubescens)

- 槲叶番木瓜(Carica quercifolia Benth.et Hood.=Vasconcellea quercifolia)

- 五棱番木瓜(Carica pentagona Heilb.=Vasconcellea × heilbornii)

- 台農五號番木瓜(Tai-Non No.V)是中華民國的農業試驗所以雜交的方式育成,對蚜蟲傳播的「木瓜輪點病PRSV」具抗性。長果型,紅肉種。

營養

果實含有豐富木瓜酶,維生素C、B及鈣、磷及礦物質,營養豐富,果實含大量豐富的胡蘿卜素、蛋白質、鈣鹽、蛋白酶、檸檬酶等。

用途

成熟果實可以作為水果食用或做成果乾、蜜餞等,在原產地墨西哥常做為水果沙拉在早餐食用。在台灣以其果汁做成木瓜牛奶。在泰國和寮國等东南亚国家,以未熟果做成青木瓜沙拉;中国民间将青木瓜视作蔬菜炒食。果實中含有木瓜蛋白酶,可做成鬆肉粉用來軟化肉類,亦有做成保健食品。木瓜種子有辛辣味,可作為胡椒之代用品。

木瓜葉在印尼料理中作為一種蔬菜食用,在中国民间极少作为野菜。木瓜嫩茎主要被用于喂养家兔等动物,部分地区有食用其肉质茎或花序的习惯。

中醫認為,木瓜果消食,驅蟲,消腫解毒,通乳,降壓。治消化不良,蟯蟲病,癰癤腫毒,跌打損傷,濕疹,蜈蚣咬傷,潰瘍病,產婦乳少,痢疾,高血壓症,二便不暢;根、葉、花治骨折,搗敷潰瘍。

主要病害

- 木瓜輪點病

此病使瓜肉成輪點狀斑,有異味,由蚜蟲傳佈。台灣由農試所雜交成功的「台農五號」是專針對此病。

- 真菌寄生

圖集

-

結滿果實的木瓜樹

-

切開的加州木瓜

-

番木瓜叶

-

雌花

-

番木瓜

-

厦门的木瓜树

-

印度番木瓜树

-

雌花近照

参考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads